1. Introducción y estado de la cuestión

Al hablar de historia de la ciencia y género se pueden considerar dos etapas. La primera, desde la ausencia de la participación femenina, y la segunda, con el surgimiento de una participación creciente por parte de las mujeres (Blázquez, 1998).

Es en los siglos XIX y XX cuando se tiene registro formal de la incursión de las mujeres en la ciencia. Sin embargo, este no es el primer indicio, ya que anteriormente existieron casos excepcionales; por ejemplo, las llamadas token, como Hipatia de Alejandría (370-415 d. C.), Marie Curie (1867-1934), Irène Joliot-Curie (1897-1956), Gerty Theresa Radnitz Cori (1896-1957), Barbara McClintock (1902-1992), Maria Goeppert-Mayer (1906-1972) y Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910-1994), quienes, a través de su genialidad, lograron destacar en sus ramas de conocimiento (García en Valles, 2012).

Alvarado (citada en Girón, 2005) observa que el avance en el siglo XIX respecto de la educación femenina derivó de considerar las características «propias» de las mujeres, hacerlas «candidatas idóneas» para ser educadoras. Lo anterior se debió a que las mentes más progresistas de aquella centuria concibieron el magisterio femenino como una vía de integración de la fuerza de trabajo de mujeres a la economía nacional, sin contradecir el tipo de actividades que estas tenían asignadas por cuestiones de género. A partir de esa idea se creó, en México, la Escuela Normal de Profesoras en 1890 y casi paralelamente se autorizó el ingreso femenino a la Escuela Nacional Preparatoria.

En esa época había tres categorías de estudiantes mujeres, entre las que destacaron las numerarias, las supernumerarias y las oyentes. Hoy en día, Gudelia Fernández puede considerarse como la más perseverante, pues al terminar su escolaridad obtuvo el certificado general para medicina. Para las dos últimas décadas del siglo XIX, las mujeres ya se estudiaban en la preparatoria, principalmente en las áreas de Medicina, Farmacia, Abogacía, Notaría, Ingeniería y Telegrafía (Girón, 2005).

En este sentido, el siglo XIX representó un avance para la integración de las mujeres en el ámbito educativo, la investigación y la ciencia. Pese a que las concepciones de género seguían planteando brechas radicales entre hombres y mujeres, tanto para las actividades como en creencias, la lucha por la participación de las mujeres en todos los ámbitos seguía estando sobre la mesa. Lo anterior derivó en la entrada oficial de mujeres a institutos universitarios, hecho que se registró en Inglaterra en 1945, con la inscripción de Marjory Stephenson y Kathleen Lonsdale, mientras que en Alemania ocurrió en 1964 y en Francia en 1979 (García, 2011).

1.1. La creación del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en México (SNII)

En 1984 se creó el SNII3, cuya clasificación de integrantes se dividió atendiendo a la producción académica de cada investigador, a partir de la cual se asigna su nivel.

El primer nivel, el C, representa hasta hoy (2022) la reciente integración al sistema como candidato o candidata a integrarse de manera formal en este registro. Existen tres niveles más, a los cuales las y los investigadores pueden acceder según su desempeño en la docencia, la formación de recursos humanos, la producción científica y la divulgación. Las disciplinas a las cuales se adhiere este sistema son (Conahcyt, 2022):

Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra

Biología y Química

Medicina y Ciencias de la Salud

Ciencias de la Conducta y la Educación

Humanidades

Ciencias Sociales

Ciencias de Agricultura, Agropecuaria, Forestales y de Ecosistemas

Ingeniería y Desarrollo Tecnológico

Interdisciplinaria

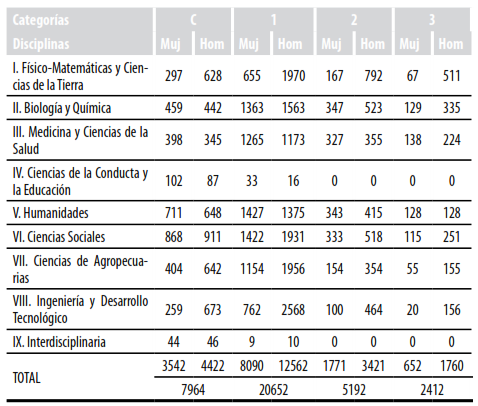

En la tabla 1 se observa que en cada nivel del SNII predominan los hombres. Sin embargo, si se analiza de manera más detenida el número de hombres y mujeres por disciplinas, se detecta que, en la categoría de Medicina y Ciencias de la Salud, así como en el área de Ciencias de la Conducta y la Educación, predominan las mujeres, mientras que los hombres se destacan en número en todas las demás (Conahcyt, 2022).

TABLA 1. Investigadoras e investigadores según disciplina y sexo

Nota. Información extraída del «Padrón de beneficiarios» de CONAHCYT (19 de mayo de 2022). https://CONAHCYT.mx/sistema-nacional-de-investigadores/padron-de-beneficiarios/

Al respecto, Aragón, Arras y Tarango (2023) apuntan que lo anterior, probablemente, se relacione con el hecho de que, de manera tradicional, a las mujeres se les ha asignado, en el espacio privado, el rol de cuidadoras y educadoras, y que al salir al ámbito público las primeras áreas en las que se les permitió integrarse fueron extensivas a estas funciones que desarrollaban en el hogar. «La asimetría por áreas de conocimiento en razón del género se correlaciona con ideas históricas de carácter dicotómicas basadas en la naturaleza biológica y, a su vez, es un panorama que guarda una estrecha similitud con datos particulares» (Aragón, Arras y Tarango, 2023, pp. 113-114).

Al revisar los datos por disciplina, se observa una diferencia considerable entre los hombres clasificados como investigadores eméritos en cada disciplina y las mujeres con esta misma categoría, por ejemplo se pueden mencionar el área de físico matemáticas y ciencias de la tierra donde se registraron 79 profesores eméritos y únicamente 15 mujeres; en biología y química se encontraban 63 hombres y 23 mujeres; en medicina y Ciencias de la Salud 44 hombres y 9 mujeres; repitiéndose una situación similar en las áreas de ciencias de agricultura, agropecuaria, forestales y de ecosistemas, e incluso en el ámbito de las ciencias sociales, donde la brecha es aún más amplia, pues para 2022, se registraron 51 profesores eméritos y únicamente cuatro 4 mujeres en esta misma categoría. Si bien, en humanidades existe una diferencia menos marcada entre investigadoras eméritas e investigadores eméritos, los datos siguen mostrando una presencia predominantemente masculina (CONAHCYT, 2022).

Lo anterior refleja un panorama cuantitativo de la presencia de las mujeres en la ciencia, que es aún minoritaria en el área de investigación y dentro del SNII. Empero, es evidente la carencia de investigaciones de corte cualitativo que permitan acercarse a la subjetividad de la población femenina que ejerce la investigación científica en México. De lo anterior derivan las siguientes preguntas: ¿Qué problemas han enfrentado en su condición de mujeres? ¿Cuáles han sido sus experiencias en el ámbito de la investigación? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Cómo han enfrentado la doble y hasta triple jornada que constituye (cuando es el caso) ser madres, esposas y cuidadoras? ¿En qué condiciones realizan su trabajo?

Estas y otras interrogantes se plantean en este trabajo, que es solamente una aproximación, con la perspectiva de género, a las subjetividades de seis investigadoras con distinto nivel en el SNII. Para su análisis, se recuperan las propuestas de Lagarde (2005), quien desarrolló la categoría de «cautiverio» y sus cinco subcategorías. Asimismo, se considera a Palomar (2005), quien enfatiza y reflexiona críticamente sobre el denominado «mandato de la maternidad», al desmitificar la idea de que el «instinto materno» es una cuestión biológica, inherente a la naturaleza de la mujer.

2. Metodología

Para este trabajo se utiliza una metodología mixta, con la finalidad de abordar diversas aristas del tema estudiado. La metodología mixta se define como aquella que utiliza métodos cualitativos y cuantitativos para una investigación, hace uso de una metodología pragmática y filosófica, y es incluyente y plural. Además, combina las fortalezas de la cuantitativa y la cualitativa para minimizar las debilidades de ambas en pro de una mirada más incluyente, por lo que supera al dualismo cuanti-cuali (Delgado, Federico y Vera, 2018). El modelo de investigación mixta consta al menos de ocho pasos (Johnson y Onwuegbuzie, citado por Delgado, Federico y Vera, 2018): (1) determinar la pregunta de investigación; (2) determinar el diseño mixto que es apropiado; (3) seleccionar el método o modelo mixto de diseño de la investigación; (4) recoger la información o datos de entrada; (5) analizar los datos; (6) interpretar los datos; (7) legitimar los datos o información de entrada; y (8) sacar conclusiones (si se justifica) y redactar el informe final.

Atendiendo al paso 1 del modelo de investigación mixta, para este trabajo la pregunta eje es: ¿cómo viven el cautiverio de «madre esposa»4 las mujeres investigadoras que forman parte del SNII? Partiendo de esto, se pretende recuperar desde la fenomenología5, corriente filosófica que se centra en la importancia de la experiencia vivida (Álvarez-Gayou, 2003), el sentir de seis investigadoras SNII, con respecto al papel tradicional de género.

Aunado a lo anterior, y en consideración al uso de una metodología mixta (paso 2 y 3 del modelo de investigación mixta), se integran datos estadísticos sobre la participación de las mujeres en la ciencia y en específico en el SNII, lo que permite tener un panorama general sobre la condición de las mujeres en este ámbito y analizar la situación con respecto a la de los hombres. Una vez obtenida esta información cuantitativa, se vinculó para el análisis con la información obtenida de las entrevistas. De este modo, se pretende presentar una visión más completa sobre el tema estudiado.

En coherencia con la metodología seleccionada (paso 4), para la recuperación de información cualitativa se utiliza como técnica de recopilación de datos de la entrevista semiestructurada, la cual busca entender el mundo desde la visión del entrevistado a partir de una secuencia de temas y preguntas sugeridas (Álvarez-Gayou, 2003), relacionadas con el tema de estudio de este trabajo.

Para el análisis e interpretación de los datos (paso 5 y 6) se recuperan las propuestas teóricas de Marcela Lagarde (2005) en su trabajo Los cautiverios de las mujeres, donde acuña la categoría «cautiverio» para referirse al estado en que las mujeres viven dentro del mundo patriarcal, el cual se caracteriza por:

la privación de la libertad. Las mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía, de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de escoger, y de la capacidad de decidir. El cautiverio caracteriza a las mujeres en cuanto al poder de la dependencia vital, el gobierno de sus vidas por las instituciones y los particulares (los otros), la obligación de cumplir con el deber ser femenino de su grupo de adscripción, concretado en vidas estereotipadas, sin opciones (Lagarde, 2005, p. 152).

Estos «cautiverios» a los que se refiere Lagarde (2005) son fenómenos de opresión que se sostienen a partir de procesos de inferiorización, discriminación, subordinación, etc., que determinan todos los aspectos de la vida de las mujeres: sexuales, laborales, sociales y culturales, desde los cuales se establecen las posibilidades y limitaciones del mundo de las mujeres según lo circunscrito por la cultura patriarcal.

Es importante señalar que Lagarde (2005) apunta que el cautiverio refiere a una construcción cultural que permea el deber ser de las mujeres; sin embargo, este no siempre se vive desde una percepción dolorosa:

No todo es dolor en ellos. Ni la opresión es vivida siempre con pesar. Por el contrario, adquiere la tesitura de la felicidad cuando es enunciada en lengua patriarcal como lealtad, entrega, abnegación; cuando nos valoriza y nos ubica en el mundo y el cautiverio se llama hogar o causa; cuando la especialización en los cuidados se concibe como instinto sexual y maternal, y la subordinación enajenada al poder es el contenido del amor (p. 17).

Es decir, la autora refiere a formas de ser y modelos establecidos como naturales, cuya elección está determinada no solo de manera subjetiva sino intersubjetiva, es decir, a partir de la relación de las mujeres con las y los otros. En este sentido, su elección no puede estar desvinculada de ninguna manera de una valoración cultural y social en la que ellas se encuentran insertas, ya que «la actitud natural es la actitud de la conciencia del sentido común, precisamente porque se refiere a un mundo que es común a muchos hombres» (Berger y Luckman, 2003).

La categoría de «cautiverio» se expresa en cinco subcategorías, en las cuales, según Lagarde (2005), se encuentran cautivas todas las mujeres: «madre esposa», «puta», «monja», «loca» y «presa». Para este trabajo se recuperan las categorías de «madre esposa» y «loca», que se explican en el apartado siguiente.

De igual forma, de Palomar (2005) se recupera el concepto de «mandato de la maternidad», definido como el «estereotipo» que nace por considerar a la maternidad como parte de la «biología» femenina, separada del contexto histórico y cultural de cada país. Reconsidera:

La maternidad no es un «hecho natural», sino una construcción cultural multideterminada, defendida y organizada por normas que se desprenden de las necesidades de un grupo social específico y de una época definida de su historia [...] es un fenómeno compuesto por discursos y prácticas sociales que conforman un imaginario complejo y poderoso que es, a la vez, fuente y efecto del género (p. 36).

Así, el modelo de análisis se perfila según se detalla en la figura 1.

Para la realización de entrevistas semiestructuradas se propone seguir las propuestas de Bertaux (1989) y McCracken (1988) en metodología cualitativa.

Bertaux (1989) plantea que en las entrevistas o «relatos de vida», como él los califica, destacan tres funciones: 1) exploratoria, 2) analítica o verificativa, y 3) expresiva. McCracken, por su parte, plantea un modelo teórico-práctico para realizar las entrevistas. Este autor aclara que las tres fases propuestas se combinan y no tienen límites radicales, ya que incluso al terminar la tercera, consistente en la redacción, el investigador(a) puede derivar en una nueva exploración del objeto de estudio.

McCracken (1988) subraya la importancia de revisión del proceso de recolección y de la propia entrevista para definir el alcance del cuestionario y alertar sobre las concepciones previas del investigador(a), con la finalidad de garantizar una mayor objetividad en la elaboración del instrumento.

Las investigadoras entrevistadas se desenvuelven en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, pertenecen a distintas disciplinas y se encuentran en rangos de edad diferentes. Los nombres de las investigadoras se han cambiado por cuestiones de privacidad; por ello, a lo largo del documento se referirá a ellas de la siguiente manera: María del Mar (Educación), Odette, Tania y Hortensia (Comunicación), Valeria (Ciencias Políticas) y Jimena (Trabajo Social).

En cuanto a las edades, tres de ellas se ubican en el rango de la tercera edad: una de 63 años, otra de 64 y la mayor de 72, en tanto que las otras tres tienen entre 40 y 50 años. Las seis investigadoras pertenecen al SNII (cinco en el nivel 1 y una en nivel 2) y cuentan con reconocimiento al Perfil Prodep6.

Las categorías de análisis con perspectiva de género se dividieron en varios apartados que permiten analizar las entrevistas realizadas en torno a cuatro aspectos vitales: familia, maternidad, cuidado de otros, y equilibrio entre vida familiar y profesional.

3. Análisis y discusión

Las construcciones de género son aquellos parámetros que el sistema patriarcal7 establece para definir los deberes y prohibiciones asignados a los seres humanos y que sirven como parteaguas para dividir el mundo en un sistema binario, donde la diferencia sexual se limita a dos sexos biológicos y heteronormativos que establecen lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Estas construcciones son de orden cultural, no natural, y se sostienen en diversas instituciones con un discurso que reitera el orden establecido. Entre estas, la más importante es la familia, en cuyo seno se reproducen y construyen los sujetos como hombres y mujeres. Dentro de estas construcciones de género a las mujeres tradicionalmente se les asigna el papel de ser para otros (Lagarde citada por Soria, 2006).

Lagarde (2005) explica que en el sistema patriarcal se define la función social de las mujeres como «madresposas», ya que se les asignan las actividades especializadas para la reproducción de la sociedad y la cultura en el espacio privado, mientras que a los hombres se les ubica en el espacio público y se les libera del cuidado de la familia y del hogar; además, se les concibe como superiores a las mujeres, por lo que estas deben sujetarse a ellos.

El objeto sobre el cual recae el trabajo de las «madresposas» es el mismo ser humano:

consiste en reproducir materialmente, en su corporeidad, al otro, pero también subjetivamente en sus formas de percibir el mundo, en sus necesidades afectivas, eróticas, y políticas; consiste también, desde el nacimiento y en los primeros años de vida, a lo largo de la vida, cada día, en humanizar al ser humano en su propia cultura, en su época, de acuerdo con su género, con su clase, grupo y tradiciones (Lagarde, 2005, p. 366).

Desde esta visión, Lagarde (2005) plantea que esta función asignada a las mujeres por el sistema patriarcal no es privativa de aquellas con hijas o hijos, sino que todas las mujeres la reiteran como mandato genérico. Esto conlleva a que las mujeres puedan asumir posturas maternales aun antes de procrear, a través de diversas actitudes que reflejan con padres, hermanas, hermanos, amigos, amigas, pareja etc., aunque en la cultura dominante no se reconoce como tal hasta el hecho de tener hijas, hijos o estar casada.

De esta manera, las mujeres se configuran como cuidadoras y reproductoras del sistema, tengan descendencia o no, y como seres para otros. Al respecto, Basaglia (1987) señala que, al ser consideradas como cuerpopara-otros, ya sea para pertenecerle a un hombre o para reproducir a la especie, el sistema impide que las mujeres se consideren sujetos históricos y sociales, ya que han sido presas de una sexualidad al servicio de los otros. Esta cosificación como objeto sexual conlleva también la «obligación» de ser madre, no solo de sus hijos, sino también de todos aquellos que se supone se encuentran bajo su cuidado, incluyendo a los hombres:

Esto significa que la objetivación o cosificación de su cuerpo se transforma simultáneamente en una subjetividad o personalidad dedicada a nutrir, comprender, proteger y sostener a otros; la subjetividad que llegue a reconocérsele es, por consiguiente, la de vivir en el constante dar, anulándose ella, es decir, actuando y viviendo como mujer-cuerpo para otros, como mujer-sustento para otros. Pero se trata de un cuerpo que no le ha pertenecido y de una nutrición que ella nunca recibió (Basaglia, 1987, p. 44).

Este ser para otros se convierte en el deber ser de las mujeres; su falta o resistencia las expulsa del sistema, que las repudia y sanciona. Las mujeres se enfrentan a situaciones polarizadas donde las opciones se excluyen una a la otra; si quieren existir como ser humano, no serán más mujeres:

si quiere actuar en la realidad social, no debe ser mujer ni madre; si quiere personalizarse en una relación, no existirá para ella ningún tipo de relación en la que ella pueda ser uno de los sujetos. Estas alternativas absolutas e imposibles conllevan la exigencia de elegir entre un todo ilusorio (entre la adhesión total a la imagen ideal) y la nada que es ella misma. Es una exigencia dramática, inhumana y antinatural y, sin embargo, es el parámetro de la naturalidad que se acepta para la mujer. Por eso es que cualquier gesto o actitud que se aparte del modelo estereotipado de lo que ella es por naturaleza será condenable y castigado (Basaglia, 1987, p. 48).

En este sentido, si una mujer quiere ser persona, se concibe como transgresora y se configura lo que Lagarde (2005) denomina como locas simbólicas, que son todas aquellas mujeres que de alguna manera no se ajustan al modelo ideal de «mujer», establecido por el sistema patriarcal:

Las mujeres locas son las suicidas, las santas, las histéricas, las solteronas, las brujas y las embrujadas, las monjas, las posesas y las iluminadas, las malasmadres, las madrastras, las filicidas, las putas, las castas, las lesbianas, las menopáusicas, las estériles, las abandonadas, las políticas, las sabias, las artistas, las intelectuales, las mujeres solas, las feministas (Lagarde, 2005, p. 687).

Es decir, todas las mujeres son locas, pues la imposibilidad de ajustarse al «ideal» las convierte en demasiado buenas o malas. De este modo, son locas las madres que enloquecen cuando se quedan sin sus hijas o hijos, son locas las mujeres que no quieren tener hijas o hijos, son locas las que quieren estudiar o trabajar, etc.

En este sentido, las mujeres cuyos testimonios integran este trabajo se considerarían dentro de los cautiverios de «madresposa», que asumen como mandato genérico, y el cautiverio de locas simbólicas, ya que, como señala Fernández (2008), una de las limitaciones más radicales que han enfrentado las mujeres a lo largo de la historia ha sido el acceso a saber y al conocimiento y, por supuesto, a las instituciones que legitiman estos, por lo que interesarse, insertarse y destacar en este ámbito es aún hoy una transgresión, ya que el mandato genérico de las mujeres es configurarse como seres para otros.

Por lo anterior, el haberse desarrollado en el ámbito público, en un espacio tradicionalmente considerado masculino, como lo es la ciencia, eligieron ser persona y, por ello, el ser esposa, madre o cuidadora e investigadora perteneciente al SNII se convierte en un reto que trata de equilibrar la vida profesional con la vida personal y las exigencias que el cautiverio del género tradicional impone como ideal.

Partiendo de lo anterior, en este trabajo se presentan los resultados de seis entrevistas realizadas a investigadoras pertenecientes al SNII. Las preguntas giraron en torno a su trabajo como investigadoras y su papel como «madresposas» y cuidadoras. De la revisión de sus testimonios se derivaron cuatro apartados: familia e infancia, el mandato de la maternidad, las cuidadoras no son «madres, y ¿equilibrio entre vida laboral y personal? Estos apartados permiten desglosar y organizar el análisis que a continuación se presenta.

3.1. Familia e infancia

Una primera coincidencia es que las seis, independientemente de la generación a la que pertenecen, tuvieron entornos familiares con influencias positivas donde se les impulsó a estudiar, sin hacer hincapié en ninguna diferencia entre sus hermanos por cuestión de género (esto según la percepción de las entrevistadas, quienes en su discurso reiteraron este sentir; si bien la teoría plantee otra explicación, es importante recordar que, según la metodología de este trabajo, importa recuperar la percepción de las entrevistadas).

María del Mar expresa:

Soy la hija mayor de seis hermanos. Somos una familia muy unida hasta la actualidad; nuestros padres nos inculcaron la responsabilidad y la importancia del estudio, siendo todos profesionistas [...] nunca dijeron que no podía estudiar por ser mujer; al contrario, consideraban lo importante que era el estudiar (María del Mar, comunicación personal, 18 de mayo de 2022).

Odette recuerda:

Mi mayor influencia familiar fue mi papá. Era un gran lector. Mi recuerdo permanente es verlo sentado en una silla mecedora en el patio de nuestra casa, con un periódico, revista o libro. Aprendí a leer más rápido que mis compañeras del colegio porque él me ayudó. No, jamás dijo que no podía estudiar por ser mujer. Al revés, él me llegó a decir con toda seguridad: usted (me hablaba de usted) puede estudiar lo que quiera. Me regaló mi primera novela, a los 9 años: Príncipe y mendigo, de Mark Twain. Me la explicó porque no la comprendí casi nada. ¿Cree en la felicidad?, me preguntó: No deje de leer nunca. Y esa fue la mejor herencia que me dejó: el placer, la adicción o como quieran decirlo, por la lectura, sin duda, la base de la investigación (Odette, comunicación personal, 20 de mayo de 2022).

Valeria comenta:

Tuve una infancia feliz, acompañada siempre de mi familia, con mucha atención por parte de mi mamá y mi papá, en general la relación con todxs [sic] los miembros de la familia siempre ha sido buena... Mi mamá y mi papá siempre nos dijeron que la herencia que nos dejarían sería la educación, así que debíamos estudiar para estar preparados para lo que vendría en el futuro, esto tanto a mí y a mi hermana como a mi hermano, esto se refleja incluso en que los tres tenemos estudios de doctorado (Valeria, comunicación personal, 1 de julio de 2022).

Jimena agrega:

[Mi niñez] fue cordial, divertida, incluso podría decir que complaciente por parte de mis padres en términos de no escatimar recursos para viajes, acceso a actividades culturales y especialmente para la compra de libros... Estudiar era parte de lo que debía contemplar como aspiración. También recuerdo que cuando la familia de alguna niña o algún niño mencionaba que no podría continuar enviándoles a la escuela, básicamente por falta de recursos económicos, mi padre y mi madre platicaban con los adultos sobre la importancia de escolarizar a sus descendientes, al menos hasta el nivel que era obligatorio. Más de una vez observé que les daban cuadernos, materiales de uso diario, tela para confeccionar uniformes (Jimena, comunicación personal, 5 de julio de 2022).

Tania comenta:

Creo que tuve una infancia privilegiada, considero que el tener las madres que tuve (porque mi abuela y mi madre cumplieron ambas con ese rol), fueron mujeres extraordinarias, resilientes y transgresoras que nos cuidaron y amaron muchísimo y que vislumbraban la educación como un bien fundamental. Nos inculcaron (a mi hermana y a mí) un amor incondicional por la lectura, y eso nos abrió la mente y la imaginación (Tania, comunicación personal, 13 de julio de 2022).

Las respuestas de Hortensia son parcas. Afirma que el entorno familiar era «bueno» y que «nunca» le dijeron que no podía estudiar por ser mujer (Hortensia, comunicación personal, 21 de julio de 2022).

Se observa entonces que las seis investigadoras se desarrollaron en familias con parámetros tradicionales de género que no permearon en su educación formal; de hecho, en su contexto la educación era fundamental y un bien necesario, por lo que en todo momento las impulsaron a continuar formándose, a aprender y superarse, independientemente del género. De este modo, si bien estaban presentes de alguna manera los parámetros tradicionales de género que se inculcan en familias patriarcales, como la prioridad de consagrarse a otro, la inferioridad de la mujer con respecto al hombre, la diferenciación férrea entre sexos o la complementariedad de roles (Baeza, 2005), no fueron predominantes en la formación de estas mujeres.

3.2. El mandato de la maternidad

La maternidad, para Odette (comunicación personal, 20 de mayo de 2022) y Hortensia (comunicación personal, 21 de julio de 2022), fue una derivación «natural» al contraer matrimonio. Una especificidad registrada en María del Mar (comunicación personal, 18 de mayo de 2022) fue la decisión propia de no tener hijos, aunque tomó la determinación juntamente con su esposo de ocuparse de la crianza de dos sobrinos.

María del Mar (comunicación personal, 18 de mayo de 2022) y Odette (comunicación personal, 20 de mayo de 2022) declaran que, en ese sentido, sus respectivas parejas apoyaron siempre la crianza y educación de sus hijas e hijos. Ambas utilizan el verbo apoyar en consonancia con el concepto vigente durante siglos en un esquema patriarcal que supone una voluntad individual de ayudar y no una responsabilidad que debería ser compartida.

En el caso de Valeria (comunicación personal, 1 de julio de 2022), la decisión de tener hijos se vio determinada por el deseo de tener una familia, lo que implica que, pese a que la entrevistada señaló que en su formación como sujeto no permeó la idea de la inferioridad femenina, sí pervivió un estereotipo de familia nuclear conformada por ambos padres e hijos (Baeza, 2005). «Sí, tengo dos hijas, y decidí tenerlas aun sabiendo que esto me generaría más trabajo. Decidí tenerlas porque siempre quise tener una familia» (Valeria, comunicación personal, 1 de julio de 2022).

La «doble jornada»8 es expuesta por Hortensia (comunicación personal, 21 de julio de 2022), quien reconoce haber tenido «problemas» con su esposo por el cuidado de los hijos y haber contado con el apoyo de su mamá y de las guarderías.

Lo anterior coincide con lo que comenta Valeria: «El tema recurrente es el cuidado familiar; nada, absolutamente nada es amigable para el tema de cuidado de la familia; esto nos llevó a que uno de los dos (yo y mi pareja) hemos sacrificado algo para el cuidado de las hijas» (Valeria, comunicación personal, 1 de julio de 2022).

En este caso, a diferencia de Hortensia (comunicación personal, 21 de julio 2022), quien enfrentó problemas con el cuidado compartido de sus hijos y tuvo que recurrir a redes familiares y guarderías, Valeria señala que, a partir de su decisión de hacer un doctorado, su pareja asumió el rol de cuidador principal de sus hijas; esta inversión de los roles tradicionales es poco comprendida, pues, como se ha estado argumentando, el cuidado de los hijos ha sido predominantemente asignado a las mujeres, por lo que el «derivarlo» a la pareja o esposo resulta algo incongruente, sobre todo para instituciones tradicionales marcadas por el género: «compartimos las tareas de la casa y no ha sido fácil, siempre en la escuela de las niñas insisten en llamarme a mí, cuando quien lleva esas actividades es él» (Valeria, comunicación personal, 1 de julio de 2022).

Esta insistencia por parte de las autoridades escolares en llamar a Valeria para que atienda situaciones relacionadas con el cuidado de sus hijas, pese a que explícitamente se les informó que el responsable es el padre, se relaciona con que «El principio de diferenciación sexual es adoptado y reproducido desde lo familiar. El Estado, la Iglesia y la escuela [...] son instituciones que se configuran simbólicamente para perpetuar y reafirmar este principio de distinción sexual» (Vázquez, Cárcamo y Hernández, 2012).

En este sentido, las mujeres que cumplen con el rol tradicional de maternidad establecido por el sistema patriarcal son consideradas «buenas madres» por las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, mientras las que no cumplen con ese ideal son socialmente criticadas o sancionadas. De este modo, se podrían considerar las llamadas constantes de la escuela, como una especie de «llamamiento simbólico» a Valeria para cumplir con su «deber ser»:

En la sociedad [...] las madres son por definición personajes buenos, y las mujeres eróticas o cualquier tipo de madres fallidas son las malas (Lagarde, 2005, p. 394).

Esta concepción de binarismo y opuestos que permea en la cultura patriarcal se sustenta en la validación de mandatos que se consideran «naturales» y, por ello, incuestionables; de este modo, o se es buena madre o mala, sin puntos intermedios u otras valoraciones. Al respecto, Palomar (2005) califica de errónea la idea de que la maternidad es un asunto biológico y no tiene nada que ver con el contexto sociocultural; sin embargo, en las construcciones tradicionales de género, esto se entremezcla y produce un fuerte sentimiento de culpa en aquellas que no quieren o no pueden cumplir con el ideal. Esto coincide con lo expresado por Hortensia (comunicación personal, 21 de julio de 2022), en sentido irónico:

Se me puede calificar de «madre desnaturalizada» por no haber dado más tiempo a mis hijos. Por muchos años tuve un sentimiento de culpa. Sin embargo, lo real es que los horarios laborales me lo impedían. Por eso estuvieron desde muy chicos mis hijos en guarderías, el mayor desde los nueve meses y el menor desde los tres meses de nacido. Conté también con el apoyo de mi mamá (Hortensia, comunicación personal, 21 de julio de 2022).

3.3. Las cuidadoras «no son madres»

Ni Jimena (comunicación personal, 5 de julio de 2022) ni Tania (comunicación personal, 13 de julio de 2022) tienen hijos; no obstante, ambas han desempeñado el papel de «madresposas» puesto que han sido responsables del cuidado de sus padres y abuelos, fungiendo como cuidadoras principales, con poco o casi nulo apoyo por parte de otros familiares.

Es importante señalar que, tal y como lo menciona Lagarde (2005), el cautiverio de «madresposa» no solo se desarrolla al convertirse en madre biológica o adoptiva, sino que todas las mujeres se convierten en madres simbólicas de otros y de otras, debido a que la construcción de género tradicional les demanda el rol de reproductoras biológicas y culturales, por lo que generalmente se les asigna, o ellas mismas asumen, el rol de cuidadoras, sobre todo de adultos mayores o personas con discapacidad:

en la mayoría de los casos el peso del cuidado, al menos el peso principal, recae sobre una única persona, que con frecuencia es una mujer. Esta responsabilidad cotidiana provoca un gran impacto (psicológico y físico) en la cuidadora principal, desatando uno de los mayores acontecimientos de estrés en la mujer y en la familia, conocido como Sobrecarga del Cuidadora/or (Jiménez y Moya, 2018, p. 421).

Este rol de «madresposa» simbólica, como ya se mencionó, no es socialmente reconocido y, por lo tanto, se cuenta con mucho menos apoyo para el cuidado de los familiares, pues dentro del sistema patriarcal las únicas reconocidas como madres y cuidadoras son aquellas que han parido. Por lo anterior, quienes fungen como cuidadoras reciben aún menos apoyo en las instituciones en las que laboran:

Jimena señala:

Describiré dos ocasiones que me parecen sobresalientes, aunque hubo más. La primera ocurrió cuando mi padre enfermó, él ya era jubilado, mi madre trabajaba, mi hermano también trabajaba y por su trabajo radicaba en el norte del país. Mi padre requirió una hospitalización larga. Lo platicamos en familia y decidí que fuera yo quien pidiera un permiso sin goce de sueldo, para pasar el día en el hospital. Fundamenté la decisión porque era la que menos ingresos tenía y a quien mayores trabas ponían en el empleo para salir un momento a hacer algún trámite puntual. En la segunda ocasión fue mi madre quien estuvo hospitalizada durante tres meses, por las restricciones en mi empleo; en esa ocasión fue mi hermano quien se propuso para permanecer en el hospital todo el tiempo, él también pidió un permiso en el trabajo, el permiso que le dieron fue con goce de sueldo y uno de sus compañeros asumió sus tareas [...] En los primeros días después de que mi madre ingresó al hospital comuniqué a mi jefe inmediato que me permitiera salir un par de horas, quería escuchar el diagnóstico del médico [...] No esperaba la respuesta que recibí: «qué pena que estés pasando por esto, pero si crees que no se va a resolver pronto, te aconsejo que vayas pensando en pedir un permiso sin goce de sueldo, como cuando enfermó tu papá». Mentiría si digo que la respuesta de mi jefe no me afectó emocionalmente» (Jimena, comunicación personal, 5 de julio de 2022).

Tania comenta:

Cuando mi madre falleció y mi abuelita quedó a mi cuidado, solicité un ajuste de horario, solamente era ingresar una hora antes para salir un poco más temprano para darle de comer a mi familiar y medicarla, ella era diabética, tenía problemas de movilidad y falla cardiaca. Hice la solicitud por escrito, nadie respondió, aunque estaba el acuse de recibido. Pasó el tiempo y nunca hubo ningún ajuste, tuve que contratar a alguien que me apoyara, porque yo no podía salir más temprano para alimentarla. Lo anterior sucedió, aunque tenía unos meses que nos habían enviado a una capacitación sobre el código de ética universitario y habían señalado que teníamos derecho a solicitar apoyo si éramos cuidadores. Tuve apoyo para el cuidado de mi abuela de manera solidaria de una de mis jefas inmediatas y uno de los jefes, pero siempre fue sin apoyo de la institución y de manera personal, porque la institución no contempla el hecho de que en muchas ocasiones el cuidado de los adultos mayores o de los enfermos recae en un solo miembro de la familia, casi siempre una mujer (Tania, comunicación personal, 13 de julio de 2022).

El cómo se decide quién se encargará del cuidado de algún integrante de la familia dependiente se desarrolla generalmente a partir de un falso consenso, puesto que en la mayoría de los casos la cuidadora sabía que ella sería quien se encargaría del cuidado o que estaría a cargo de este (Jiménez y Moya, 2018). Sin embargo, al asumirse que el rol de cuidado lo ejercen únicamente las mujeres con descendencia, las instituciones o espacios laborales no contemplan estrategias de apoyo para las cuidadoras de personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad, y ni siquiera se les visibiliza, pese a que diversos estudios señalan que «el rol de cuidado puede generar afectaciones de salud, psicológicas e interpersonales dada la sobrecarga emocional, física, económica que comúnmente se vive» (Van Durme, Macq, Jeanmart y Gobert, citados por Domínguez, Ocejo y Rivera, 2013, p. 1019).

En este sentido, Rita Segato considera la existencia de «la doble maternidad» (2018, p. 130) y opina que este concepto se parece al cuento «La carta robada» de Edgar Allan Poe.

El mejor modo de esconder las cosas, de no verlas, es tenerlas frente a la cara. Esa escena cotidiana, de todos los días en la vida de una persona, la universidad, el campo erudito latinoamericano no la verbaliza, no la registra. Sorprendente. Y ni siquiera nos duele; no nos damos cuenta. Es indolora e incolora esa ausencia, ese silencio... (Segato, 2018, p. 130).

Si bien es importante señalar que Segato (como se citó en Femenías, 2009) acuña el concepto de «doble maternidad» para referirse a las relaciones entre madres blancas y nanas negras en Brasil, haciendo referencia a este doble ejercicio de la maternidad, este podría ser trasladado a la vivencia de las cuidadoras, pues en el caso de estas y de las nanas se plantea una maternidad simbólica derivada del cuidado de otras y otros que no son sus hijas o hijos.

En este sentido, al igual que en el caso de las nanas negras, el trabajo de las cuidadoras se invisibiliza, así como las necesidades específicas derivadas de este cuidado, el estrés, uso del tiempo diferenciado y el poco apoyo tanto institucional como familiar con el que se cuenta.

3.4. ¿Equilibrio entre vida laboral y personal?

Las seis investigadoras entrevistadas son profesoras investigadoras, lo que implica que, aunado a las responsabilidades derivadas del cautiverio de «madreesposa», deben cumplir con actividades de docencia, tutoría, asesoría, gestión, dirección de tesis e investigación, requisitos necesarios para contar con el perfil deseable de Prodep y para formar parte del SNII.

Lo anterior implica al menos 40 horas de trabajo registradas en checador, con poco apoyo institucional para buscar el equilibrio entre lo familiar y lo personal; cayendo nuevamente en lo señalado por Basaglia (1987), si eliges ser persona, no puedes ser madre, esposa o cuidadora porque elegiste transgredir tu rol; sin embargo, en un afán de cumplir con ambos roles, se cae en dobles o triples jornadas.

De este modo, las mujeres investigadoras tienen que utilizar horarios fuera de lo laboral para cumplir con los requisitos solicitados:

Valeria señala:

Han sido muchos [esfuerzos], ya que antes del posdoc no tenía condiciones para poder hacer investigación; esto es lamentable, ya que implica un doble o triple esfuerzo de trabajar fuera de las horas establecidas de trabajo. Lo anterior implica dejar de lado días recreativos de fines de semana o quitar tiempo destinado a la familia o a la crianza (Valeria, comunicación personal, 1 de julio de 2022).

Jimena agrega:

Considero que en las experiencias vividas no he logrado el equilibrio. Dejé de hacer una cosa por hacer otra o estuve sobrecargada [...] Al menos en mi caso nunca he recibido un apoyo económico para hacer investigación [...] A pesar de pertenecer al SNII mi contratación se mantuvo como técnica docente (25 años), los argumentos que recibía cada vez que solicitaba una recategorización eran que la institución no tenía recursos (Jimena, comunicación personal, 5 de julio de 2022).

Las mujeres entrevistadas para este trabajo coinciden en que las instituciones no cuentan con estrategias para apoyar e impulsar el trabajo de las investigadoras que pertenecen al SNII.

Lo anterior se debe a que probablemente estas instituciones continúan construidas a partir de una visión de género donde las mujeres que deciden insertarse en el espacio público «deben» asumir tanto el trabajo doméstico y cuidado de los hijos e hijas y de otros familiares y también las actividades profesionales como profesoras investigadoras de tiempo completo.

De no asumir el mandato genérico, estas mujeres son vistas como transgresoras en lo doméstico, lo comunitario y lo social.

Esta clase de mujeres sufre la tensión que supone quebrantar patrones tradicionales de maternidad y familia, pues no siempre encuentran apoyo en las estructuras sociales para desarrollarse profesionalmente, ni tampoco consiguen cuestionar y redefinir las normas de género tradicionales con relación al rol de madre, en particular que la carga doméstica y el cuidado de hijo/as sea su responsabilidad exclusiva (Vázquez, Cárcamo y Hernández, 2012, p. 34).

Siguiendo la idea anterior, la imposibilidad de lograr un equilibrio entre lo profesional y lo personal derivaba para estas investigadoras en angustia o en decidirse por uno u otro espacio:

Valeria comenta:

No, no hay un equilibrio, en general se espera que yo esté al pendiente 100 % de mis hijas, mientras que de mi pareja esperan que sea el proveedor, emocionalmente me da luego una sensación de que no estoy haciendo las cosas bien y no estoy cumpliendo con ciertas expectativas (Valeria, comunicación personal, 1 de julio de 2022).

Mientras que Jimena y Tania señalan:

Considero que en las experiencias vividas no he logrado el equilibrio. Dejé de hacer una cosa por hacer otra o estuve sobrecargada (Jimena, comunicación personal, 5 de julio de 2022).

Carezco de redes familiares que pudieran apoyarme en el cuidado de hijos y fui cuidadora de mi madre y de mi abuela, lo que, junto a las exigencias institucionales con respecto a mi desempeño como investigadora, me han llevado a retardar la decisión de embarazarme; aún ahora no sé si podría equilibrar el ser madre con mi labor profesional.

Aunado a lo anterior, me enfrento a la crítica social por mi edad, ya que se me señala como demasiado «vieja» para tener hijos (Tania, comunicación personal, 13 de julio de 2022).

Conclusiones

A partir de las entrevistas realizadas y de su análisis, se perfilan algunos resultados que podrían arrojar luz con respecto a la trayectoria vital desde las subjetividades de las mujeres investigadoras que se integran al SNII.

De primera instancia se detecta que una característica común entre las seis investigadoras es que se desarrollaron en familias donde la educación de las y los hijos no se vio limitada por cuestiones de género; por el contrario, fueron impulsadas por sus padres y familiares a continuar estudiando, pues se veía el conocimiento como un bien que podía brindar las herramientas para alcanzar una vida feliz y productiva. De igual manera, es importante señalar que, pese a que la educación no se vio limitada por estereotipos de género, la construcción de estas mujeres como «madre esposas» y cuidadoras se mantuvo vigente. Es decir, por ejemplo, Odette consideró que era lo normal casarse, tener descendencia y hacerse cargo de ellos, lo mismo para Hortensia y Valeria; aunque las tres pertenecen a generaciones diferentes, las tres buscaron la conformación de una familia, vinculando el concepto de esta con la maternidad.

Aunque María del Mar no tuvo hijas o hijos biológicos, también buscó la conformación de una familia a través de la adopción de sus sobrinos, es decir, en el imaginario de estas cuatro investigadoras aún permeó la idea de la maternidad vinculada con la familia y el deber ser femenino.

Por el otro lado, Jimena y Tania no tienen hijas o hijos biológicos ni adoptados, pero se configuran como cuidadoras, que es una modalidad simbólica del cautiverio de «madreesposa», entendiendo que, tal y como se ha expuesto en párrafos anteriores, el problema no radica en las actividades de cuidado en sí mismas, las cuales son necesarias para la reproducción de la especie y de la cultura, sino en la asignación de estos cuidados únicamente a las mujeres, con poca o nula participación de los hombres:

estudios cualitativos y descriptivos refieren a la abnegación como rasgo característico en CFAM (principalmente mujeres), siendo una disposición consecuente del cumplimiento de normativas sociales y que en este caso instan a asumir el papel del cuidado, absorbiendo responsabilidades de otros miembros de la familia, a expensas del deterioro del propio bienestar (Domínguez, Zavala, De la Cruz y Ramírez, 2010; Félix et al., 2012; Luengo, Araneda y López, 2010; Torres y Pinilla, 2003, como se citó en Domínguez, Ocejo, y Rivera, 2013).

También es coincidente y reiterativa la mención de las dobles y triples jornadas a las que se ven sometidas para tratar de cubrir con las obligaciones inherentes al mandato genérico de cuidadoras y a las derivadas de su labor profesional, en un intento por equilibrar la vida personal y la profesional. Este intento, de acuerdo con los testimonios, resulta desgastante e infructuoso, porque, finalmente, el compaginar ambos aspectos de la vida sin apoyo institucional y redes familiares es imposible, y las entrevistadas señalan que terminan agotadas y con culpa, pues piensan que pudieron hacer mejor las cosas o dar más de sí. Además de lo anterior, se enfrentan a juicios de familiares o amigos, como es el caso de Hortensia, a quien sus hijos han llamado «madre desnaturalizada», porque consideran que no se ajustó al ideal de madre que promueve el sistema patriarcal.

Más allá de las especificidades, marcadas por eventos concretos que cada entrevistada ha experimentado, coinciden en que una limitación a su trabajo como investigadoras es la obligación de checar tanto su tiempo completo como las horas de clase frente a grupo. Esto constituye un fenómeno de presión en sus actividades cotidianas. En el ámbito de la maternidad, el planteamiento a nivel de política pública es ampliar el periodo de incapacidad, lo que ya se realiza en otros países como Alemania. Los 90 días establecidos actualmente en la Constitución, opinan, es limitado para la trascendencia de los primeros meses de la crianza de hijas e hijos.

Ser investigadoras con categoría SNII y desempeñar papeles como madres o esposas muestra facetas polisémicas cuyas derivaciones inciden en las prácticas sociales actuales. El propio concepto de maternidad, «a pesar de la insistencia hegemónica del saber común que la presenta como un fenómeno con un único significado y como la expresión de la esencia femenina» (Palomar, 2005, p. 39), arroja ángulos a observar en distintos ámbitos: sicológico, social, educativo.

Destaca en esta investigación un elemento esencial: las entrevistadas, pese a los obstáculos y retos que han afrontado (separarse de su pareja, horarios laborales excesivos, etc.), manifiestan una convicción real de ser lo que son: investigadoras y continuar por ese camino.

Esto, sin duda, resulta sumamente importante, porque permite señalar que, si bien las seis investigadoras entrevistadas coinciden en el cautiverio de «madre esposa», que, como ya se mencionó, es un constructo cultural que se sostiene desde el «deber ser» femenino soportado por el sistema patriarcal, las seis han desarrollado procesos de resistencia y negociación con parejas, familiares y con ellas mismas para continuar con su formación y desarrollo profesional. Esto coincide con los resultados que Lagarde (2005) detalla en su investigación, donde recalca que, aunque las mujeres nos encontramos cautivas, esto no implica una sumisión ciega o un estado de víctima inmutable; por el contrario, dentro de estos cautiverios existen:

un sin fin de vericuetos y una cantidad indescriptible de formas en que las mujeres aprovechan sus condiciones de vida, que evaden las sanciones, eluden los poderes, enfrentan las situaciones más difíciles, y sobreviven. Pero no todas lo hacen como seres devastados en quienes la enajenación se ensañase: al vivir se enriquecen, confrontadas, conflictuadas y, en ocasiones, sin clara conciencia del futuro. Pero es así como el género ensancha sus horizontes vitales y la condición de la mujer se amplia y entra en crisis, en lugar de reducirse (p. 23).