Introducción

La presente investigación aborda la actualidad del periodismo en medios digitales y la problemática vigente que representa la posverdad y la desinformación dentro del mundo de las comunicaciones y las nuevas tecnologías. Siguiendo una metodología cualitativa, a partir de entrevistas a profundidad a periodistas de la sección digital de los medios El Comercio y RPP, se pudo profundizar en el entendimiento y la descripción de este tema frente a la necesidad de contar con información sobre este fenómeno desde la perspectiva del periodismo y la relación con la búsqueda de la verdad para contribuir a alcanzar un periodismo vigente, de valor para la sociedad y que haga frente a los problemas de la desinformación.

En ese sentido, hoy en día, plataformas y redes sociales como YouTube, X (antes Twitter), Facebook, Instagram o TikTok congregan a millones de usuarios de todas partes del mundo y facilitan la difusión de contenidos entre ellas casi de manera instantánea. Es innegable que estos sitios online, a los cuales se le puede sumar Google News y otras plataformas de datos, han sido fundamentales en la forma en que se consume información y la manera de actuar del periodismo en la actualidad (Salazar, 2018).

Gracias a las ventajas tecnológicas, la creación de contenidos -y también su propagación por Internet- se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años (Boczkowski y Mitchelstein, 2018). De esta manera, la información que se puede encontrar en la web va desde memes, fotos y videos, hasta libros en PDF, artículos académicos y noticias.

Hoy ya no es necesario acudir al sitio web de un medio para saber lo que está pasando, porque las redes sociales y plataformas rastrean nuestras preferencias e intereses, y se encargan de ofrecernos un contenido personalizado sin tener que buscar en un mar de información digital (Salazar, 2018). Las noticias pueden encontrarse mezcladas entre memes, videos de entretenimiento y fotos de amigos y familiares, todo dentro del news feed de una red social.

Es más, las redes sociales se han convertido en el espacio predilecto por muchos para consumir y compartir información. Sin embargo, esta práctica está comandada principalmente por una lógica emocional (Wardle y Derakhshan, 2017). La forma en la que está construido un sitio como Facebook -basado en likes, comments y shares- permite que el contenido que más se propaga sea aquel que genera una mayor reacción emocional por parte de los usuarios y, a su vez, al tratarse de un espacio social, el contenido con el que una persona interactúa y comparte será visible para su círculo de contactos, lo que puede ocasionar que se priorice la difusión de un tipo de información en detrimento de otro.

De esta manera, la información que se puede encontrar en redes sociales, así como en otros sitios web de Internet, muchas veces carecerá del rigor periodístico y de la credibilidad del mensaje, lo que hace difícil para el público juzgar el contenido con el que se encuentran (Wardle y Derakhshan, 2017). La diversidad del contenido informativo disponible en el ciberespacio, así como las distintas fuentes desde las que proviene y su calidad, hacen que, para la mayoría de internautas, sea complicado distinguir entre noticias verdaderas y falsas (Marzal y Casero, 2017).

Es en este contexto que aparece el término posverdad (o post-truth en inglés) para denominar un tiempo o era donde la importancia de la verdad y los hechos han quedado en un segundo plano o son relativos (Keyes, 2004). Si bien la mentira, los contenidos emocionales y las opiniones personales han estado siempre presentes en la comunicación interpersonal, es la dimensión e importancia que han adquirido en las últimas décadas lo que ha hecho que muchos académicos (Fowks, 2017; Mittermeier, 2017; Viner, 2016) y profesionales consideren a esta época como una donde los hechos y la verdad han quedado de lado. Esto ha ocurrido, en gran medida, gracias a la revolución tecnológica y digital de nuestros tiempos que favorece la existencia de una infraestructura de información con una escala, alcance y horizontalidad en la difusión de contenidos como nunca antes (Boczkowski, 2018).

Además, el aumento de la desconfianza en las instituciones por parte de la población ha hecho que la gente no confíe tanto como antes en la información que viene de fuentes oficiales o instituciones (Braithwaite, 2017) con cierta fama o prestigio -ante el temor que puedan favorecer intereses económicos o políticos particulares- y prefieren prestar atención al contenido recomendado, que viene de fuentes cercanas o que despierta un vínculo emocional. Las personas, al momento de tomar una decisión o hacer un juicio de valor, no se dejan llevar únicamente por los hechos fríamente expuestos, sino que dan gran importancia a aquellos que psicológica y emocionalmente tienen un impacto en ellos (Wardle y Derakhshan, 2017).

Pero no solo los usuarios y consumidores finales han cambiado la forma en la que consumen información, también las empresas informativas y de noticias, al igual que periodistas, han mudado gran parte de su actividad a estas plataformas virtuales (Peñafiel Sáiz, 2016). Si ya de por sí el escenario informativo actual genera muchas dudas y preguntas alrededor de la audiencia de estos contenidos informativos, acerca del consumo, usos, efectos y otras posibles formas de abordar el fenómeno, es cuando menos igual de relevante hacer las mismas preguntas y poner el mismo interés en lo que sucede con el periodismo y los medios digitales. Esta «nueva» era y sus desordenes informativos se presenta como una antítesis a la labor periodística.

La posverdad y la desinformación pueden ser vistas como una amenaza a lo que Restrepo (2004) ha designado como los tres valores universales en la ética periodística: el compromiso con la verdad, la responsabilidad social y la independencia. En consecuencia, la crisis económica de las empresas de medios por ganar audiencias se ve agravada e incluso se corre el riesgo de caer en prácticas cuestionables que devienen en una crisis ética -al intentar que el público disponga siempre de lo último en información-, como la difusión de contenido sin verificación ni contexto, la espectacularización de los hechos o la banalización de un tema (Fowks, 2017), acercándose así peligrosamente a caer en el juego de la posverdad y la desinformación por una cuota de mercado mayor.

Sobre la posverdad también han surgido algunas investigaciones que intentan explicar este fenómeno desde diversas perspectivas. Tal es el caso de la tesis de máster Desmontando la posverdad. Nuevo escenario de las relaciones entre la política y la comunicación deMittermeier (2017), que aborda el fenómeno de la posverdad desde tres enfoques: el origen filosófico del término, su relación con la política y su efecto en la comunicación. Asimismo, Marzal y Casero (2017) han buscado estudiar la posverdad desde el campo del fotoperiodismo, ofreciendo una mirada a cómo está presente este fenómeno en la imagen como parte de la información periodística, desde fotos trucadas o fuera de contexto a la espectacularización de la imagen. En el ámbito nacional, se debe mencionar el libro de Jacqueline Fowks (2017) Mecanismos de la posverdad, el cual investiga la aplicación de ciertas características o elementos comunes de la posverdad en diversos casos informativos ocurridos en Perú.

De igual modo, ante la preocupación de la creciente influencia de la desinformación en los asuntos políticos, económicos y sociales de los países y regiones, diversas instituciones han fomentado la investigación alrededor de las fake news y la desinformación concretamente. Este es el caso del estudio publicado por Wardle y Derakhshan (2017), a través del Council of Europe, sobre desórdenes de información, que busca impulsar el marco de estudio y de creación de políticas no solo sobre las noticias falsas, sino también incluyendo otros fenómenos de desinformación. Sobre esta misma línea se puede hallar la investigación, publicada por el National Bureau of Economics Research, de Allcott y Gentzkow (2017) sobre el uso de las redes sociales y las noticias falsas en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Además del estudio de Kate Starbird, Ahmer Arif y Tom Wilson (2019) sobre la naturaleza participativa, que conlleva la forma de trabajo de la desinformación.

Sin embargo, en los últimos años, no solo se ha tratado de explicar qué es la desinformación o la manera en la que actúa, sino que esto ha dado lugar a una serie de estudios que buscan construir conocimiento sobre formas de hacerle frente a este problema desde diversos campos de acción, como el uso de redes sociales y dispositivos móviles para verificar fake news (Bernal-Triviño y Clares-Gavilán, 2019), la curación de contenidos en la información y divulgación científica para combatir la desinformación en este aspecto (López-Borrul y Ollé, 2019), el uso del conocimiento colaborativo en internet para verificar información y desmentir falsedades (López-Borrull y Sanz-Martos, 2019), así como la investigación sobre el fact-checking como alternativa a nivel global para frenar la creciente desinformación (Blanco-Alfonso, Chaparro-Domínguez, y Repiso, 2021) y, también, los esfuerzos de la organización First Draft por estudiar la desinformación en el marco de la pandemia y la polémica en torno a las vacunas (Chan, Beaman y Zhang, 2021), las narrativas en redes sociales (Dodson, Mason y Smith, 2021), y el uso de herramientas como el deepfake y la inteligencia artificial (Shane, Saltz, y Leibowicz, 2021) en los filtros y contenidos consumidos en internet.

Ética y elementos del periodismo

Ante la amenaza de la posverdad y las condiciones en las que funciona el periodismo actualmente, es de vital importancia para la profesión que se mantenga el vínculo con la verdad y la ética periodística. Los profesionales de la información, durante su labor, están llamados a verificar, confrontar y confirmar los datos que obtienen de manera que se previene de caer en el engaño o falsedad (Restrepo, 2004). Todos los códigos deontológicos del mundo coinciden en que «la primera obligación del periodismo es la verdad» (Kovach y Rosenstiel, 2003, p. 284), confirmar los hechos, y estar libre de odios, prejuicios e interpretaciones parciales (López Talavera, 1998).

Un segundo valor o elemento de la ética periodística es el de la responsabilidad social (Restrepo, 2004) y la lealtad ante todo con los ciudadanos al proporcionarles la información que necesitan para ser libres y tomar sus propias decisiones (Kovach y Rosenstiel, 2003). Debido a que el acceso a la información es un derecho constitucional de la sociedad (Peñafiel Sáiz, 2016), el compromiso del periodista siempre será el de informar con rigor, de manera que el ejercicio de su profesión se convierte en un servicio público para el bienestar de la comunidad.

Además, con la finalidad de brindar la verdad de los hechos a la sociedad y cumplir con su labor, el periodista debe «mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes informa» (Kovach y Rosenstiel, 2003, p. 284). En la libertad del ejercicio de su profesión es que el profesional de la información puede alcanzar la autonomía de no tener que responder a intereses particulares más que informar para beneficio de la sociedad. De esta manera, cumple un rol de editor de noticias en la medida que filtra y selecciona aquellos hechos que, haciendo uso de su libertad de decisión, considera los más relevantes para ser publicados, ayudando así en la comprensión del mundo (Restrepo, 2004) a la sociedad.

Como se ha mencionado, a pesar de su importancia y vigencia hoy en día, la verificación en el periodismo se ve amenazada por la velocidad en la que viaja la información por internet y el reciclaje de contenidos como una práctica extendida dentro de la prensa moderna (Mittermeier, 2017), lo que deja de requerir la comprobación de datos y facilita la rápida circulación de información. Sin embargo, tal como reconoce Fowks (2017), la velocidad de la noticia no confirmada supone un nuevo riesgo para la profesión y las audiencias. Ante la difusión de medias verdades o verdades incompletas, es necesario tomarse un tiempo más largo tanto para producir la noticia, como para verificarla.

Ante este escenario, es necesario tener en cuenta los principios de la verificación informativa. De acuerdo con Kovach y Rosenstiel (2003), nunca debe añadirse nada que no esté en la información, el lector no debe ser engañado, el periodista debe ser lo más transparente posible con sus métodos, hay que confiar en las investigaciones propias, y se debe realizar el trabajo con humildad. Estos principios vienen a proponer una guía de acción y conducta para los periodistas al momento de comprobar y verificar la información que llega a las redacciones de los medios.

De igual manera, Wardle y Derakhshan (2017) proponen seis criterios para evaluar la credibilidad de la información en internet y las redes sociales: por la reputación de la fuente, por la aprobación que suscita respecto a su veracidad, por la consistencia en el mensaje, por el comportamiento e imagen que proyecta el sitio de noticias de donde proviene, por la confirmación o no de creencias personales, y por su intención persuasiva.

Ante el escenario informativo descrito, cabe preguntarse qué es lo que le espera al periodismo en el futuro y cuáles son las características y habilidades que demandará la profesión para hacer frente a los nuevos retos. Al respecto, Mendoza (2017) señala que las redacciones digitales requerirán periodistas que sean gestores de la información y puedan añadir valor a la noticia mediante la verificación de hechos, situándola en contexto y haciendo uso de herramientas multimedia. La tarea del periodista será entonces dar sentido, interpretar y verificar (Anderson, Bell y Shirky, s. f.) el flujo informativo que circula por la red.

Posverdad y desinformación

Acerca del concepto de posverdad también se ha dicho que no se trata de que actualmente existan más mentiras o que no se cuente con las herramientas para desarticularlas, sino que con frecuencia nos encontramos aislados de información que puede contradecir nuestra visión del mundo (Salazar, 2018).

Hoy en día, la realidad que conocemos está mediatizada. Así, la forma de conocer la «verdad» de los hechos es a través de las narrativas que proliferan en los medios y plataformas de internet. Estos relatos, de acuerdo con lo postulado por la posverdad, se encuentran estructurados por estrategias discursivas que apelan a la emoción y buscan capturar la atención de la audiencia (Mittermeier, 2017). Este hecho no es exclusivo de un país o región; se trata de una situación de desborde global que se ha venido dando en las últimas décadas (Fowks, 2017) y que se ha agudizado con la presencia de internet y la mediatización de la cultura.

Si bien cuando hablamos de la posverdad hacemos referencia a una era o momento determinado, dentro de este se pueden encontrar ciertos mecanismos que la caracterizan. Fowks (2017) identifica como uno de ellos a la desinformación, que puede desatarse debido a los generadores «no profesionales» de noticias y la inmediatez como valor en el periodismo.

En su obra Mecanismos de la posverdad (2017), Fowks identifica como mecanismos de desinformación y manipulación a diversas prácticas en el mundo digital e informativo como la divulgación de mentiras, la construcción de noticias con medias verdades, la tergiversación o mala interpretación intencional de un hecho, los montajes fotográficos, la edición fraudulenta de audios, las falsas puestas en escena y las simulaciones por parte de las fuentes de información. Todas estas acciones vienen a constituir formas en las que se expresa la posverdad mediante el uso del engaño y la mentira.

Al igual que Fowks (2017), Wardle & Derakhshan (2017) también ofrecen una clasificación de siete tipos de «Mis and Dis-information», los cuales están expresados en una escala desde la «no intención de causar daño» hasta «100 % falso y creado para dañar»: primero se encuentran las sátiras o parodias, sin intención de causar daño, pero con potencial para ridiculizar algo o alguien; le siguen las conexiones falsas, es decir cuando los titulares o imágenes no tienen que ver con el contenido; el contenido engañoso o fuera de contexto que puede servir para enmarcar un hecho o persona erróneamente; el contexto falso que trata de la difusión de contenido genuino en un contexto informativo diferente o falso; el contenido impostor hace referencia a la falsa atribución de información a fuentes genuinas; el contenido manipulado es el caso de la manipulación de contenido real con la intención de engañar; y el contenido fabricado, el cual viene a ser la información falsa -textual o visual- creada específicamente para hacer daño, engañar o manipular.

Mucho de este contenido engañoso circula a través de redes sociales y diversas plataformas que se rigen y seleccionan el contenido gracias a algoritmos que se basan en priorizar la información que entretiene a las personas y hace que permanezcan más tiempo en su sitio web (Redondo, 2018). Esta medida puede funcionar bien para los intereses de cada plataforma, pero no necesariamente contribuirá a que el usuario acceda a contenido relevante, de calidad y veraz, o a diversos ángulos de una historia. Tal como señala Viner (2016), los algoritmos de los sitios webs, como en el caso de Facebook, están diseñados para darnos más de aquello que consideran queremos o nos interesa; esto conlleva al riesgo de que la versión de los hechos (y del mundo) a la que cada usuario está expuesto por medio de estas plataformas digitales sea una versión filtrada o seleccionada -por algoritmos- que refuerza nuestras creencias preexistentes. En otras palabras, existe la posibilidad de que vivamos en una burbuja informativa (Pariser, 2011).

Materiales y métodos

La metodología seguida para este trabajo fue cualitativa, según la naturaleza de los datos recogidos y la forma de aproximarse al objeto de estudio -periodistas de medios digitales-, para conocerlo en profundidad y a partir de sus propias perspectivas y experiencias. A su vez, se siguió un diseño no experimental transversal descriptivo que permita profundizar en el entendimiento del fenómeno de la posverdad y la problemática que presenta para la profesión periodística y el mundo de las comunicaciones.

El objeto de estudio fue un grupo de periodistas que trabajan o han tenido experiencia en plataformas digitales y que, al momento de la investigación, laboren en los medios de comunicación RPP o El Comercio, dos de los medios más importantes de Perú (Reuters, 2023), que cuentan con presencia en el ecosistema digital informativo a partir de su sitio web y sus redes sociales. Se investigó así acerca de su consumo informativo en internet y sus rutinas laborales para la producción de noticias y contenidos digitales, además de consultar por su punto de vista acerca de las fake news y los problemas de desinformación en relación con el periodismo y la ética. Todo ello en el marco del fenómeno de la posverdad, cuya definición y conceptos asociados sirvieron para observar, analizar e interpretar los hallazgos de la investigación.

La metodología utilizada en esta investigación, así como el objeto estudiado, se ven justificados con la base de trabajos previos como la investigación publicada por el Pew Research Center (2015) sobre la generación millennial, el trabajo de Arias, García y Navarro (2014) acerca de nativos digitales, y el artículo de Romero y Aguaded (2016) centrado en estudiantes de periodismo. En los tres casos se trató de trabajos de investigación que buscaron estudiar el consumo informativo en internet de poblaciones específicas, a través de preguntar a estas sobre sus hábitos de consumo de noticias y otros contenidos online. La recopilación de datos en estos casos se llevó a cabo por medio de encuestas y entrevistas.

Población y muestra

El trabajo parte de una población constituida por todos los periodistas que laboran en la sección de medios digitales de RPP o El Comercio, población estimada en el momento de la investigación2 en medio centenar de profesionales en ambos medios. En relación con ello, la muestra estuvo constituida por 20 periodistas -10 por cada medio de comunicación, sin hacer distinción por género-, los cuales se seleccionaron siguiendo un muestreo no probabilístico de bola de nieve (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), es decir, a partir de un contacto dentro del medio de comunicación se construyó una red basada en las recomendaciones de los entrevistados.

Para ello, además, se buscó que los participantes cumplan con los siguientes requisitos: llevar laborando en el medio dos años o más, de manera que tengan una mayor experiencia en el campo profesional, que hayan pasado por la plataforma digital del medio, y que cuenten con disposición expresa de participar en la investigación. Asimismo, la muestra se tomó en la ciudad de Lima por cuestiones de facilidad de desplazamiento, la concentración de empresas informativas que ofrece la ciudad y la disponibilidad de los sujetos del estudio.

Técnicas de investigación

Para el trabajo de campo se realizaron entrevistas a profundidad semiestructuradas, cuyo instrumento de recolección de datos fue previamente validado por el juicio de expertos, las cuales permitieron recolectar mayores datos de los periodistas sobre sus prácticas de producción y de consumo informativo de noticias en internet, así como su opinión y nivel de conocimiento frente a la labor periodística, los retos que enfrentan hoy en día y la amenaza de la posverdad a su profesión.

En todos los casos, las entrevistas se llevaron a cabo de manera presencial, tuvieron una duración aproximada entre 60 y 90 minutos, y fueron grabadas en audio con el consentimiento previo de cada uno de los entrevistados, teniendo estos pleno conocimiento del uso que se le daría a su información en la investigación.

Dentro del análisis y la organización de los datos recolectados por medio de las entrevistas se tuvo en consideración la transcripción y clasificación del contenido disponible a través de códigos o categorías que responden a los objetivos de la investigación: prácticas de consumo y producción de noticias, acciones de verificación de la información y búsqueda de fuentes en las rutinas laborales, perspectivas sobre la desinformación y posverdad dentro del trabajo periodístico. Para esta labor, se utilizó el software de análisis cualitativo NVivo, que permitió trabajar con la información disponible de manera más rápida y eficiente para revisar las transcripciones, codificar la información y generar resultados a partir del análisis de los datos y sus categorías.

Resultados

Respecto a los periodistas que laboran en medios digitales, en relación con su consumo y producción informativa en internet y su posición frente a la posverdad, uno de los primeros hallazgos en la muestra analizada que se pudo identificar es que se trata de periodistas jóvenes los que integran las redacciones digitales de los medios: la mitad de los entrevistados tenía 30 o menos años de edad, mientras que 9 de ellos oscilaban entre 31 y 40 años, y solo 1 tenía más de esa edad (41 años).

Respecto a las redes sociales usadas para el trabajo de los periodistas, 18 participantes respondieron que utilizaban Facebook para buscar y verificar información, 17 recurrían a Twitter para monitorear declaraciones de fuentes individuales, personajes e instituciones oficiales. Asimismo, 9 sostuvieron que usan WhatsApp como una herramienta de comunicación interna en su trabajo y para coordinar temas y entrevistas, y 6 señalaron que dan a Instagram un uso similar al de Facebook, es decir, para consultar y verificar información. Además, cada red presenta un uso diferente para el periodista, así como el tipo de contenido que buscará en cada plataforma.

Al gran uso de internet y redes sociales por parte de los profesionales de la información se le suma la cantidad de contenido informativo que es consumido a través del ciberespacio. A esta interrogante, 14 de los 20 entrevistados respondieron que entre el 60 a 80 % de la información que suele consumir proviene de internet. Aún 3 entrevistados revelaron que consumen entre un 80 a 100 % de noticias por internet, mientras que los 3 restantes solo obtienen la mitad de su dieta informativa por medio de la web.

Ya hablando de su labor en el día a día, preguntados por la frecuencia con la que acceden a noticias en internet, la totalidad de los periodistas entrevistados respondieron que lo hacen «cinco o más veces al día». Junto con la información anterior, los resultados arrojan que los profesionales de la información, tanto como un usuario común como por la demanda de su trabajo, consumen noticias por internet muy frecuentemente, cada día y que estas representan como mínimo la mitad -y en muchos casos aún más- del total de su dieta informativa.

Sin embargo, no todo el contenido informativo es igual, sino que dependerá de los temas que aborde y el formato en el que sea presentado. De esta manera, entre los principales contenidos que consumen los periodistas se encuentran las noticias políticas (elegidas por 17 participantes de la muestra), seguidas por las noticias culturales y de entretenimiento (15), las fotos o galerías fotográficas (13), los videos y películas (12), el contenido tecnológico (8), los memes (6), y quedan muy relegado el contenido científico, los ensayos, podcasts, textos de opinión y salud (1).

Esta tendencia puede ser explicada por las plataformas o medios a través de los cuales se llega a la información. Si bien 19 de 20 entrevistados señalaron consumir noticias por medio de los sitios web de diarios, 18 de ellos reconoció también informarse a través de redes sociales (donde lo viral y lo emotivo son valores al momento de priorizar contenido). En un tercer lugar, gracias a su profesión, figuran los portales y agencias de noticias, visitados por 15 entrevistados. Si bien los periodistas mantienen la práctica de informarse y contrastar datos con otros medios y portales de noticias, también se encuentran expuestos a un contenido más ligero, emocional y viralizable como el que circula en redes sociales.

De igual manera, se encontró que existe un alto cuidado con los contenidos que se consumen a través de la web, y su nivel de fiabilidad dependerá de la fuente de donde provengan, dando prioridad por parte de los entrevistados a las fuentes oficiales o de instituciones.

Además, sobre sus rutinas de producción de noticias, más de la mitad (12) de ellos reconoció producir «5 o más» notas durante su rutina laboral diaria, mientras que otros (7) suelen redactar más de 10 noticias en un día, y solo un periodista mencionó producir menos de 5 notas. Este dato no es menor puesto que a mayor prisa por subir a internet noticias, menos tiempo queda para verificar los datos, e incluso cualidades como la profundidad y la calidad de la información se pueden ver afectadas.

De igual manera, el nuevo entorno de internet exige nuevos temas o que los antiguos temas sean abordados desde nuevas perspectivas a fin de ser más atractivos. Si bien los temas sobre política siguen captando la mayor cantidad de esfuerzos en las salas de redacción, son seguidos de cerca por temas de actualidad, entretenimiento y cultura, y deportes para crear contenido para las plataformas informativas en las que trabajan.

Compromiso con la verdad

La búsqueda de la verdad, reconocida por los periodistas entrevistados como algo que se aprende desde su etapa formativa en la universidad, se «encuentra presente en todo momento en la labor del periodista y guarda estrecha relación con su trabajo» (Alcántara, comunicación personal, 4 de noviembre de 2019). Al estar vinculado el periodismo a la narración de hechos, se reconoce que este debe «buscar siempre la verdad de lo sucedido, y esta intención está presente en cada medio sin importar su línea editorial» (López Talavera, comunicación personal, 15 de noviembre de 2019).

A pesar de ese ideal de búsqueda de la verdad, los periodistas son conscientes de que cada uno trabaja en una empresa de medios y, como tal, cuenta con lineamientos, una línea editorial y un determinado lenguaje para narrar un hecho noticioso. De esta manera, se encontró que la búsqueda y comunicación de la verdad de un hecho noticioso se ve mediada o influida por la empresa periodística en la que trabaja cada profesional de la información. Si bien «cada medio busca la verdad, cada uno lo hará desde su perspectiva y siguiendo sus propios procedimientos y prioridades» (Reyes, comunicación personal, 18 de enero de 2020), lo que puede derivar en diferentes relatos de un mismo suceso.

Para los entrevistados, encontrar la verdad pasa necesariamente por un proceso de verificación que muchas veces hasta resulta costoso para algunos medios, ya que requiere tiempo y esfuerzo que de otra manera serían utilizados para generar contenidos que atraigan lectores.

Además, en el proceso de buscar la verdad, la verificación de fuentes juega un rol muy importante. Dentro de las rutinas laborales, los periodistas entrevistados ven este paso como uno crucial a tal punto de considerar que verificar la información te hace «más periodista» (Cruz, comunicación personal, 5 de febrero de 2020); del mismo modo, este proceso de contraste y verificación de información se considera que «confiere mayor credibilidad y calidad al trabajo del periodista» (Acosta, comunicación personal, 20 de enero de 2020).

Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han dinamizado la forma y velocidad en la que viaja y se consume información hoy en día. Frente a este flujo incesante de demanda y producción de noticias, se reconoce la «existencia de noticias express que se saltan el proceso de verificación con tal de ser publicadas en 10 o 15 minutos» (Lozano, comunicación personal, 18 de diciembre de 2019), tiempo en el que al periodista no le alcanza para corroborar los datos y fuentes. Otra carencia del periodismo actual es que «a veces la información publicada se basa en lo dicho por programas de TV o lo encontrado en redes sociales, sin verificar o profundizar más sobre el tema» (Acosta, comunicación personal, 20 de enero de 2020), lo que se ha llamado «ley del mínimo esfuerzo».

Ante la prisa en las redacciones por publicar nuevos contenidos, los periodistas entrevistados sostuvieron que «muchas veces no hay tiempo para constatar que algo sea totalmente verdadero» (Fernández, comunicación personal, 24 de febrero de 2020). Por error o intencionadamente, «muchos medios tienden a publicar información que sea creíble, que parezca verdadera sin que necesariamente lo sea y, a su vez, a reducir la función del periodista al privarle de su capacidad para verificar datos y fuentes» (Lozano, comunicación personal, 18 de diciembre de 2019).

Otra crítica hecha por los periodistas entrevistados respecto a la búsqueda de la verdad es que, ante la imposibilidad de llegar a la verdad absoluta, uno se queda con la verdad o versión de las fuentes o instituciones oficiales lo que puede ser riesgoso, en la medida en que se acepta la versión oficial como la verdad sin buscar verificarla con otras fuentes alternas.

Por otro lado, existe el énfasis de que «el principal compromiso de un periodista es con la verdad» (Ortiz, comunicación personal, 5 de marzo de 2020), es decir, aún antes que con la empresa de medios en la que trabaja y antes que con su público, ya que estos pueden estar parcializados o tener una posición establecida frente a un hecho. A pesar de que ese es el ideal, también se reconoce que en la práctica el «periodista termina adaptándose al medio en que trabaja» (Augurto, comunicación personal, 26 de febrero de 2019), puesto que, aunque siempre se busca la verdad, un hecho informativo puede ser tratado de diferentes maneras de acuerdo con el medio en el que el periodista se encuentre.

No obstante que el compromiso y la búsqueda de la verdad es entendida por todos los periodistas como una capacidad inherente a su profesión, también se reconoce que a veces en la práctica no se encuentra totalmente presente, y que los valores clásicos del periodismo se pueden ver amenazados frente a «la necesidad de pensar qué vende más» (Félix, comunicación personal, 6 de marzo de 2020) que ronda las redacciones de los medios de prensa.

Imparcialidad

Además de la búsqueda de la verdad en el periodismo, una cuestión que aborda directamente cómo el periodista narra un hecho es la imparcialidad. Sobre este tema existen opiniones diversas entre los periodistas, lo que puede explicar las diversas formas en las que tratan un hecho informativo.

Si bien se reconoce que la enseñanza de la imparcialidad viene desde las aulas de la carrera de Periodismo, también se reconoce que «el escenario es diferente al trabajar dentro de una redacción donde en el día a día es difícil alcanzarla» (Barja, comunicación personal, 22 de octubre de 2019). Ante ello, la mayoría de entrevistados está de acuerdo en que ser 100 % objetivo o imparcial es un ideal que se debe perseguir, pero que no es posible alcanzarlo completamente debido a que «todos somos seres emocionales, subjetivos y que nos acercamos a un hecho con una formación previa» (Lozano, comunicación personal, 18 de diciembre de 2019). En su lugar, los periodistas manifestaron optar por buscar ser lo más honestos posible en su trabajo, ser lo menos subjetivos posible pese a tener una opinión o posición sobre el tema, no tomar partido ni manipular la información, y tratar de ser lo más cercano posible a la realidad de los hechos.

Sobre la facultad interpretativa del periodista frente a un hecho, se encontró que «cada periodista tiene una visión y opinión de lo que acontece y de la que no puede librarse» (Chuquillanqui, comunicación personal, 9 de marzo de 2020). Al ser conscientes de esto, «los periodistas deben intentar no tomar parte al relatar un suceso, tratar de informar ambos lados de la noticia y guiar su labor desde el respeto de los derechos humanos y la sociedad» (López Talavera, comunicación personal, 15 de noviembre de 2019).

Verificación de fuentes

Durante las entrevistas, los periodistas sostuvieron que es una tendencia ahora que los medios vean a internet como una fuente para obtener datos; sin embargo, estos luego deben ser contrastados por otras fuentes. Asimismo, «el reto actual es el de buscar y aumentar la variedad de fuentes con las que se cuenta una historia, no solo verificar la información con otras notas, sino llamar a los contactos y fuentes primarias para corroborar» (Félix, comunicación personal, 6 de marzo de 2020), incluso valerse de herramientas y plataformas digitales como Facebook, WhatsApp o Google para rastrear y contrastar la información, y «no dejarse llevar por ser los primeros en contar algo, sino preocuparse que la información que se entrega proviene de fuentes confiables» (Chuquillanqui, comunicación personal, 9 de marzo de 2020).

La velocidad a la que circula la información en internet y la prisa en las redacciones por publicar nuevas historias también es un hecho reconocido por los entrevistados. «El periodista se ve obligado a adaptarse a la nueva velocidad a la que se publica la información bajo riesgo de quedar rezagado por otros medios» (Fernández, comunicación personal, 24 de febrero de 2020). Asimismo, se pudo conocer que el sistema mediático en el que se desenvuelven los periodistas en la actualidad exige «no solo generar contenido velozmente, sino que este sea atractivo y que permita al medio ganar visitas» (Lozano, comunicación personal, 18 de diciembre de 2019), lo que se traduce en más ingresos para la empresa. Esta forma de monetización atenta contra la verificación de fuentes y la información de calidad, puesto que ante la prisa y la demanda de contenido atractivo, no se exige una verificación exhaustiva de la información, sino que esta sea verosímil y que provenga de fuentes reconocibles.

Una mención acerca de cómo afrontan los medios el tema de la verificación de fuentes dentro de las rutinas de sus periodistas es que, en el caso de RPP, los entrevistados manifestaron que existe una regla dentro de la empresa que pide verificar al 100 % cada nota que se publica, a tal punto de «no importar ser los primeros, sino los de mayor credibilidad al momento de dar información» (Geldres, comunicación personal, 15 de diciembre de 2019). Por otro lado, en el caso de El Comercio, los entrevistados no mencionaron ninguna regla o directiva explícita del medio acerca del énfasis en la verificación, sino que es un proceso que queda a responsabilidad del periodista, su unidad y su editor.

Interés o relevancia social

Durante las entrevistas llevadas a cabo, los periodistas manifestaron que ellos suelen cubrir todos los temas que existen en el día y que el problema reside en que «el público prefiere leer, compartir y difundir información más banal o sin importancia» (Alcántara, comunicación personal, 4 de noviembre de 2019); es decir que el medio ofrece información variada, pero que depende de los lectores elegir qué cosa desean leer.

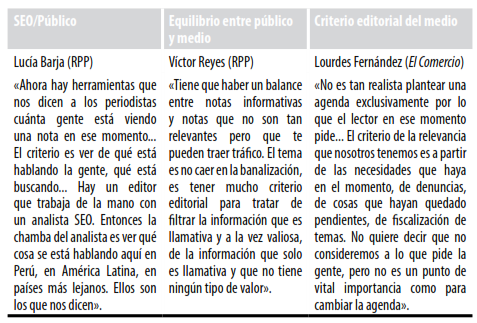

Tal vez, como reconocen algunos periodistas entrevistados, el uso de métricas y herramientas de análisis de datos dentro de las redacciones ha contribuido a dar un giro a lo que se entiende por ‘relevante’, y cubrir temas que aparentemente son populares o demandados por la población, mientras que en algunos casos se pueda dejar de lado otros criterios sobre qué información es importante y útil para el ciudadano. Actualmente, el trabajo que hace el editor junto con un analista SEO, al interior de una redacción, para determinar qué temas actuales son los que merecen ser cubiertos ha hecho que los «contenidos sean más ligeros y se dé mayor cabida a temas de entretenimiento u otros que generen tráfico en la web del medio» (Barja, comunicación personal, 22 de octubre de 2019). Las tres declaraciones de entrevistados de la tabla 1 resumen aquellas posiciones existentes en cada medio respecto a cómo determinar la agenda de temas relevantes a cubrir por los periodistas:

Finalmente, algunos desafíos reconocidos por los entrevistados respecto a este tema son que debe existir un balance (y establecer una distinción) entre las notas informativas y el contenido que no es tan relevante, pero que es usado por el medio para atraer tráfico a su web, así como un adecuado criterio editorial para saber filtrar la información importante; es necesario pensar en «cómo presentar la noticia de una manera atractiva para el lector y saber utilizar herramientas digitales como líneas de tiempo, infografías, fotos y videos explicativos» (Ortiz, comunicación personal, 5 de marzo de 2020); y, otro gran reto es el de «vencer la dictadura del clickbait, que la información sea honesta sin dejar de tener una presentación atractiva» (López Talavera, comunicación personal, 15 de noviembre de 2019).

Fake news y desinformación

Si bien los periodistas entrevistados reconocen el fenómeno actual de la posverdad y su significado en general, la mayoría solo o principalmente lo asocia a las fake news. Es decir que la posverdad es igual a la mentira, descuidando así otras formas de desinformación más sutiles. La posverdad es también vinculada a internet, siendo este visto como un terreno fértil para desinformar y donde, «haciendo uso de su libertad, la gente dice lo que quiere sin importar si es verdad o no» (Acosta, comunicación personal, 20 de enero de 2020). Además, explicaron que el auge de las noticias falsas se debe, en gran medida, a «un intento de deslegitimar a la prensa en su rol para informar y la creciente relevancia que han obtenido las redes sociales en la vida diaria de las personas» (Reyes, comunicación personal, 18 de enero de 2020).

Pero el engaño no solo es reconocido en los mensajes de los usuarios comunes de internet, sino que «las noticias falsas y el contenido engañoso haciendo uso del clickbait también aparece, en ocasiones, en las páginas de los medios» (Curi, comunicación personal, 12 de febrero de 2020). Se pudo conocer que la ambigüedad en los titulares, la exageración, imágenes borrosas y fotos sacadas de contexto son prácticas usadas hoy en día por algunos periodistas con el fin de hacer que el lector haga clic en el enlace de la noticia en redes sociales y que sea dirigido al sitio web del medio.

Como uno de los periodistas entrevistados apunta, la forma en la que se consume información actualmente también ha cambiado al «reemplazarse a los medios tradicionales por sitios webs y redes sociales sin el rigor periodístico» (Lozano, comunicación personal, 18 de diciembre de 2019). De esta manera, el fácil acceso a la información en redes como Facebook o Twitter es sintomático de la pérdida de credibilidad que sufren los medios en la actualidad, del auge de las noticias falsas y el contenido emocional en la economía del clic y la acción de reforzar las creencias e identidades de las personas.

Asimismo, de acuerdo con lo expresado por los entrevistados, se encontró que existen temas más propensos a ser cubiertos o atacados por las noticias falsas y la posverdad. Por un lado tenemos los temas políticos que por su importancia y en un contexto específico (como las elecciones presidenciales de un país) puede suscitar una gran producción de contenido engañoso para favorecer intereses particulares. Los temas de salud también son reconocidos como un foco importante de desinformación puesto que proliferan noticias y estudios pseudocientíficos con información de todo tipo. Los temas deportivos, especialmente el fútbol, también son focos de la desinformación en la medida en que, si bien las noticias falsas no son tan frecuentes como en otras áreas, el contenido engañoso y especulativo abunda en titulares y notas informativas. Otros temas también sujetos a ser afectados por las fake news son todos aquellos que generan una reacción emocional en la audiencia y que son fáciles de compartir y volverse virales en redes sociales (como los temas de espectáculos, farándula, etc.), a tal punto que genera una reacción en la gente y esta lo comparte.

Además de las fake news, «otro peligro latente para los medios es el de publicar no news» (Pilares, comunicación personal, 30 de enero de 2020). Es decir, llenar las páginas de su diario o sitio web con contenido que no es noticia y que muchas veces viene a ser info entretenimiento que busca generar más tráfico y lectores para el sitio web.

Respecto a la experiencia de lidiar con noticias falsas en las redacciones, los entrevistados manifestaron que es habitual, dentro de la búsqueda de información, encontrarse con fake news, que por error alguna vez se ha caído en ellas, y que uno de los grandes problemas es capacitar a los periodistas recién llegados al medio para que no caigan en datos erróneos.

Al mismo tiempo, como una forma de administrar los temas y contenidos que se brindan al público, medios como El Comercio han «creado núcleos de audiencias a partir de los cuales se determina qué es lo que la gente busca en internet y lo que le interesa» (Curi, comunicación personal, 12 de febrero de 2020), de manera que ahora la noticia no llega sola, sino que se divide en diferentes entregas sobre el qué, cuándo y cómo de un suceso. Las noticias son presentadas por fragmentos y en relación con lo que muestran las métricas sobre el interés del público.

Tanto en el caso de las noticias falsas como en otras expresiones de la posverdad, las emociones y creencias personales juegan un rol importante al momento de determinar su efectividad. Parte del éxito de las fake news es que no todo en ellas es mentira, sino que «la premisa principal es falsa, pero está basada en cosas verdaderas» (Barja, comunicación personal, 22 de octubre de 2019) así como se sirve de creencias y motivaciones políticas, religiosas o personales para hacer de sus mensajes más convincentes.

Sin embargo, no solo en las fake news aparece el lenguaje emotivo, sino que también lo hace en el contenido periodístico con el objetivo de hacerlo más atractivo para el lector. En la guerra de clics existente hoy en día en el ciberespacio «se busca que las noticias, además de informar, sean llamativas y entretenidas para la audiencia» (Félix, comunicación personal, 6 de marzo de 2020), y para ello se apela a las emociones de las personas a través de un mensaje sensible y que despierte interés.

Ahora, si bien tanto desinformación como contenido periodístico se sirven del lenguaje emotivo y las emociones para llegar al público, la diferencia estará en la intencionalidad: la primera buscará «engañar y manipular mediante las emociones; en cambio, el segundo los usará como una forma de hacer atractivo su contenido, pero sin afectar su veracidad» (Pilares, comunicación personal, 30 de enero de 2020). Otra diferencia será que mientras los medios pueden explotar el lado emocional de la información, «las noticias falsas y la desinformación van más hacia el lado morboso y al escándalo» (Lozano, comunicación personal, 18 de diciembre de 2019) con tal de alcanzar sus propósitos.

Además, un elemento importante al momento de hablar de internet, hacer atractiva la información y cómo llegar al lector es el Search Engine Optimization, mejor conocido como SEO. El uso de esta herramienta dentro de las redacciones de los medios fue mencionado por los entrevistados como pieza clave para comprender de qué manera ha cambiado la producción y publicación de contenidos informativos en los medios de comunicación. Desde admitir que hoy el editor de un medio trabaja a la par de un analista SEO para decidir los temas que se cubrirán, pasando por que el SEO ha hecho no solo que se busque el clic fácil en las noticias, sino que importe la extensión de estas, porque mientras más párrafos tenga una nota, mayor espacio para poner publicidad y más atractivo para los anunciantes, hasta cambiar la forma en que se escriben las noticias por internet (con la repetición de «palabras clave» en todo el texto, por ejemplo) y considerar que esta herramienta está destruyendo las buenas intenciones que tienen los periodistas por escribir bien, puesto que el SEO apunta a mejorar las cifras de visitas y lecturas de noticias, así como la rentabilidad del medio.

Discusión y conclusiones

Al contrario del estudio de Boczkowski (2018), en esta investigación se encontró que los periodistas realizan una búsqueda más consciente de la información. Mientras el usuario joven se encuentra por casualidad con las noticias, el periodista, aunque navegue en las mismas plataformas, busca y usa los contenidos para su trabajo.

Además, la labor periodística implica no solo consumir o verificar información, sino también transformarla en artículos, notas informativas, crónicas, etc. El contenido que consumen -como hemos visto, mayoritariamente a través de internet- es la «materia prima» de la producción de cada periodista. La instantaneidad y la viralidad son valores presentes en la información que navega por internet, y esto no solo influye en su consumo, sino también en su producción. Ante la creciente demanda de contenidos, las empresas de medios buscan ofrecer un mayor flujo de información. En consecuencia, los periodistas deben producir un mayor número de notas al día.

Si bien los temas políticos se mantienen en primer lugar, muchas veces alentados por la coyuntura y el contexto que se viven en el momento, es claro que temas más «ligeros», fáciles de digerir y de compartir están ganando terreno en las redacciones digitales de los medios, mientras que otros, como economía o internacionales, no figuran entre las prioridades al momento de redactar notas para la web.

Respecto al uso de la tecnología, aunque es una gran herramienta para la actividad periodística, también los periodistas hacen una crítica a la nueva velocidad impuesta por internet y la ligereza con la que se producen y consumen noticias sin un rigoroso proceso de verificación, que conforman un escenario que podría ser poco favorable para los valores periodísticos destacados por Javier Darío Restrepo (2004).

El revisar la veracidad de las declaraciones, datos y hechos reportados por parte de los periodistas es algo que ya ha venido siendo puesto en práctica por parte de los dos medios a los que pertenecen los entrevistados, y se ha convertido en un arma poderosa para desmentir información engañosa y falsos rumores, siendo estos los principales tipos de desinformación, según la clasificación de Wardle y Derakhshan (2017), que afectan a las salas de redacción periodísticas.

Por otro lado, si bien se tienen criterios establecidos en cada medio para filtrar y seleccionar el contenido informativo relevante a publicar, este también se verá influido por el número de visitas -vistas a través de las métricas- que cada publicación obtenga. Es así que se confunde la importancia de un tema por el número de clics o views que genera en una plataforma, a pesar de ser un tema banal. En esa misma línea, la práctica del infoentretenimiento ha sido adoptada por las empresas periodísticas en la actualidad con el afán de obtener más clics, confundiendo así su misión de informar por la de entretener.

Al mismo tiempo, el uso de herramientas digitales como el SEO influye en la forma en la que son escritas y presentadas las noticias, y en los temas que son cubiertos por los periodistas. Ya no es únicamente el criterio de qué es lo más importante para el bienestar de la ciudadanía, sino que cada vez importa más qué información y cómo es presentada para atraer más lectores y generar una reacción por parte de ellos, por lo que se cae en prácticas como banalizar temas, cubrir escándalos o producir infoentretenimiento.

Con respecto a la posverdad, este es un fenómeno complejo cuyo análisis exige ser abordado desde diferentes disciplinas. Como productores de noticias, además de consumidores de información, los periodistas guardan una estrecha relación con los problemas que presenta la desinformación y la forma de abordar los hechos postulada por la posverdad. Debido a su profesión, los profesionales de la información ven amenazado el cumplimiento de su labor ante la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación, el auge de las redes sociales y sitios no periodísticos como portales de información, proliferación de noticias falsas, el tratamiento de la información como una mercancía, la banalización de contendidos, así como el aumento del morbo y la exageración en las emociones en las noticias.

En cuanto a la producción informativa de los periodistas de medios digitales, estos suelen redactar aproximadamente una decena de notas al día. Esto deja en evidencia el corto tiempo que existe para consultar fuentes, reunir la información, verificarla y filtrarla, y dar forma a la noticia. Esta premura por producir contenidos a gran escala lleva a los periodistas a preferir el dato rápido y la información ligera antes que realizar una exhaustiva búsqueda de la información y contrastar todas las versiones de un hecho. También aumenta el riesgo de caer en imprecisiones y errores en la noticia, lo que puede llevar a desinformar a los lectores.

En el ejercicio de la profesión, los valores y principios del periodismo están más vigentes que nunca ante la necesidad de extremar cuidados al evaluar la información y brindarla al público. Se reconoce la importancia de realizar un correcto proceso de verificación de la información, aunque en la práctica se pueden cometer errores, ya sea por la prisa en publicar una noticia o por no corroborar bien algún dato.

Desde su formación, los periodistas saben que se debe probar la veracidad de cada dato y contrastar la información. Sin embargo, en la actualidad, existe una pugna tácita entre las empresas de medios por ser los primeros en dar una noticia y en ofrecer la mayor cantidad de contenido las 24 horas del día. Esta necesidad de producir noticias sin descanso es contraproducente al ejercicio de verificación que exige ser minucioso con la información y no publicar nada que no se haya contrastado. De esta manera, la búsqueda de la verdad corre el riesgo de quedar en un segundo plano o supeditada a la rentabilidad que pueda alcanzar el medio y los temas de moda que atraigan más audiencias.

En el debate sobre de qué manera se determina la agenda de los medios no existe un consenso. El interés de la gente es medido a través de las redes sociales, el índice de lectoría y los niveles de interacción. Gracias al uso de prácticas SEO, los medios pueden saber de qué están hablando las personas sin necesidad de preguntarlo directamente, y así programar la cobertura mediática que realizarán. La importancia de un hecho, para ser cubierto por un medio, es determinada por el «ruido mediático/digital» que tenga en la audiencia, más que por el impacto e importancia que pueda tener en la sociedad. La forma de escribir y publicar contenido también se ve afectada con el uso de palabras clave y la búsqueda por alcanzar los primeros lugares en los buscadores, al igual que atraer más clics en las noticias y al sitio principal de cada medio. Estas nuevas condiciones pueden conducir a prácticas engañosas o a banalizar la información con el fin de tener más lectores.

Desde el lado de la posverdad y sus mecanismos, las noticias falsas vienen a ser las más conocidas entre los periodistas y, en consecuencia, contra las que se toman mayores precauciones. Sin embargo, otros recursos como la existencia de «burbujas filtro», el uso de las emociones y creencias personales en la información, así como la existencia de medias verdades y mensajes sacados de contexto, muchas veces quedan bajo el radar de los periodistas y no son prevenidos tanto como en el caso de las fake news.

Sin duda, la posverdad y desinformación seguirá siendo un problema con el que el periodismo y las instituciones deberán lidiar y buscar acciones para hacerle frente. Desde el mundo académico y científico, será necesario examinar las iniciativas para combatir estos problemas, así como entender cómo usar la tecnología y la gestión de datos e información como un servicio público para la búsqueda de la verdad. A medida que se producen cambios en los diversos campos de la vida en sociedad (política, economía, cultura, etc.), será necesario mantener actualizado nuestro conocimiento sobre estos fenómenos, más aún con la reciente popularidad de las herramientas de inteligencia artificial que cada vez alcanzan más aspectos de la vida de las personas. Tocará evaluar, entonces, de qué manera se articulan estas innovaciones con el periodismo y su lucha contra la desinformación.