Introducción

Las políticas públicas que un Estado proponga en consenso con la sociedad civil deben permitir solucionar problemáticas sociales (Graglia, 2018). En el caso de la estrategia del Gobierno colombiano para promover el desarrollo de la industria cultural y creativa en el país, aquella que debe entenderse como actividad organizada que permite que lleguen al público bienes, servicios y actividades de contenido cultural, creativo o patrimonial (Unesco, 2010), tiene un referente histórico en las múltiples actividades propuestas por el Ejecutivo colombiano durante el periodo 2018-2022 (Consejo Nacional de Economía Naranja, 2019), encaminadas inicialmente a establecer un punto de partida que permitiera la estructuración de la política y las acciones que el gobierno deberá llevar a cabo en la toma de decisiones que resulten en acciones pertinentes para el sector cultural y creativo de Colombia. Los grupos que conforman las industrias creativas y culturales son tres: artes y patrimonio; industrias culturales; e industrias creativas, nuevos medios y software de contenido (Consejo Nacional de Economía Naranja, 2019, p. 26). El gobierno actual (2022-2026) aprobó la ley que establece que el ministerio responsable del sector creativo y cultural es el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y modificó el concepto de «economía naranja» por «economía cultural y creativa» (Ley 2319 de 2023).

El enfoque de este ensayo se centra en el tercer grupo, en sector de diseño, específicamente sobre las posibilidades de las propuestas del Estado para mejorar la calidad de vida de los profesionales que integran los subsectores de interiores, artes gráficas e ilustración, joyería, juguetes, industrial (productos), arquitectura, moda y mobiliario. El concepto de calidad de vida es complejo de establecer y más aún de medir. Se recurre al paradigma de desarrollo humano para revisar cómo la Política para la Economía Naranja tiene presente a las personas creativas en su formulación.

En el caso del diseño industrial, para comprender el interés del Estado sobre temas de diseño, la Ley 157 (1994) reconoce el diseño industrial como una profesión de nivel profesional universitario. Fue reglamentada por el Decreto 264 (1995) y modificada por la Ley 962 (2005). Se trata de 11 artículos que dan vida a la Comisión Profesional Colombiana de Diseño Industrial, entre otras consideraciones, pero no se hace mención particular a la persona que desempeña el diseño industrial; se habla de la profesión y su ejercicio, sobre los estamentos del Estado interesados en su actividad, sobre definiciones y transgresiones al ejercicio profesional y el establecimiento de una tarjeta profesional. La Resolución 5173 (2014) dicta el reglamento de la Comisión. En los actos administrativos mencionados, en términos de calidad de vida de los diseñadores no hay referencia específica.

La Ley General de Cultura (1997) dictó normas sobre el patrimonio cultural, para el fomento y estímulos a la cultura y creó el Ministerio de Cultura. En el artículo 1, numeral 13, se hace mención al creador (definido en el artículo 27), gestor cultural (definido en el artículo 28) y receptor de la cultura, y la accesibilidad de todos los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de condiciones, con un interés particular en sectores sociales más vulnerables y necesitados. Es interesante generar un puente con el diseño acerca de los tres roles descritos: creador a diseñador, gestor al emprendedor y empresario; el receptor o consumidor. A diferencia de la Ley 157, la Ley 397 es sensible en visibilizar a los sujetos que están en el flujo social de la cultura colombiana. En la taxonomía planteada en el artículo 18, no se hace mención específica al diseño y sus expresiones creativas. El artículo 30 establece las condiciones para la seguridad social del creador y del gestor cultural, y el artículo 31, la pensión vitalicia para estos y aquellos. La ley establece el deber de los Ministerios de Cultura y Educación de definir los criterios, requisitos y procedimientos para la profesionalización de los artistas, por medio del artículo 32. Los artículos antes mencionados contienen importantes aspectos que impactan positivamente la calidad de vida de personas involucradas en los circuitos culturales.

La creación del Consejo Nacional de Cultura en la Ley 397 es un hito histórico previo al Consejo Nacional de Economía Naranja. En este se reconocen algunas instancias formuladas como secretarías técnicas, espacios de concertación entre el Estado y la sociedad civil, consejos distritales de cultura, entre otros. El artículo 61 hace mención específica al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades en sus respectivos entes territoriales, en atención a los objetivos de los consejos municipales.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que establece la Política Nacional para la Promoción de las Industrias Culturales en Colombia (Conpes, 2010), se planteó el objetivo central de aprovechar el potencial competitivo de las industrias culturales en términos de generación de ingreso y empleo, alcanzado altos niveles de productividad. Se introduce el concepto de «industria creativa» como sector que integra las «industrias culturales» en armonía con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que menciona «aquellos sectores productivos donde se conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor» (Compes, 2010, p. 9). Es el primer hito histórico en el cual el diseño es integrado al universo de las industrias creativas, a pesar de que la Ley 157 fue formulada 16 años antes. Entre las recomendaciones del Conpes 3659 no hay mención específica al diseñador y su calidad de vida.

Posteriormente, en 2017, se sanciona la Ley 1834, la cual establece elementos para el fomento de la economía creativa. Fue reglamentada por el Decreto 1935 (2018), el cual crea y establece las pautas de funcionamiento del Consejo Nacional de la Economía Naranja, y el Decreto 1204 (2020), que adopta la Política Pública integral de la Economía Creativa (Política Integral Naranja). El artículo 5, numeral 6 («Inclusión») hace mención a la generación de oportunidades laborales y económicas, que contribuyen al dinamismo del sector en general. Este mismo artículo, en su numeral 7, menciona la promoción de escenarios de varios tipos que permitan mostrar el talento nacional. Como respuesta a la información que requiere la sociedad acerca del avance y estado de la economía creativa, el artículo 6, parágrafo adjunto, le solicita al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que publique periódicamente un «Reporte Naranja», que actualmente se articula como en el Sistema de información de Economía Naranja (Siena). En el artículo 10 se establece la promoción de la formación para el progreso cultural y creativo. El Decreto 1935 está enteramente dedicado al Consejo Nacional de la Economía Naranja como institución estatal sin referirse a la persona que lleva a cabo labores creativas en general y en particular del diseño. El artículo 1204 contiene un objetivo general que se refiere a la implementación de «estrategias de articulación con los sectores públicos y privados que permitan la aplicación de un modelo de gestión dirigido al desarrollo integral de las industrias creativas y culturales» (Decreto 1204, 2020, p. 4). El artículo 2, línea 3 («Industria») se refiere a la promoción de una mentalidad y cultura de emprendimiento en todos los agentes que conforman el ecosistema cultural y creativo. En la línea 4 del mismo artículo se habla del acceso inclusivo a la infraestructura física y virtual, sin hacer mención específica de quién. La línea 6 («Inclusión») menciona al «desarrollo de capacidades, inclusión y acceso a oportunidades» (Decreto 1204, 2020, p. 10). Por primera vez en 29 años, desde la formulación en 1994 de la Ley 157, la legislación colombiana habla de desarrollo de capacidades para el sector creativo y cultural.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia, potencia mundial de la vida» (Gobierno de Colombia, 2022), se mencionan diversas miradas sobre el bienestar de la vida en general. En este amplio panorama lo importante es tomar esta guía general y particularizar las estrategias y acciones que se deben llevar a cabo para consolidar un efectivo accionar de políticas públicas en el sector diseño en Colombia, aquellas que permitan a las personas directamente involucradas en las cadenas de valor del diseño consolidar la calidad de vida que desea su subjetividad.

Este recorrido histórico permite ver que la persona que lleva a cabo los actos creativos en la economía creativa no tiene una referencia específica como ser humano que es, a su dignidad humana, a sus necesidades, sueños y deseos. Esta falta de atención al sujeto es un origen de posibles problemáticas sociales futuras en términos humanos. A partir de este referente, se hace una revisión de la Política Integral para la Economía Naranja a la luz de las categorías de desarrollo humano y calidad de vida, bajo el enfoque de las capacidades y funcionamiento.

Materiales y métodos

Investigación de corte cualitativo descriptivo-interpretativo que se vale de documentos escritos del Gobierno colombiano para realizar un rastreo de las categorías analíticas de desarrollo humano, calidad de vida, capacidades, funcionamientos y redes de gestión y conocimiento. Como unidad de observación se hace enfoque en documentos del Estado colombiano que proponen estrategias para el establecimiento, la promoción y el desarrollo de la economía creativa en el país, con énfasis en la profesión del diseño industrial.

Lineamientos éticos

La investigación llevada a cabo no involucró a seres sintientes in/ex vivo para su desarrollo. Se utilizó información de acceso público y no se trataron temas personalísimos de persona alguna. Se catalogó el proyecto como una investigación sin riesgo. De esta manera, no hubo la necesidad de acudir a un comité de ética en investigación. Se respetó la autoría de las fuentes de información consultadas, dando crédito a sus autores.

Política Integral para la Economía Naranja

Formulada en 2020 por el Consejo Nacional de la Economía Naranja, establece en tres grandes capítulos el tenor de la estrategia del Estado colombiano: (1) «Introducción»; (2) «Pilares para una política de sostenibilidad de la cultura y la creatividad»; (3) «Líneas de la Política Integral Economía Naranja Colombia (2020)».

La introducción reconoce el origen de las primeras reflexiones institucionales sobre la dinámica económica del sector cultural y reconoce la participación del Conpes 3659 del cual se hizo anteriormente. Menciona que es fundamental la comprensión ecosistémica del sector, de alta complejidad, en término del tejido que conforma diversos agentes, territorios, mercados, entre otros. Reconoce la necesidad de «establecer lazos creativos, sociales y productivos desde la diferencia, el reconocimiento del otro y de los territorios» (Consejo Nacional de Economía Naranja, 2019, p. 11). Como se verá más adelante, este reconocimiento es fundamental para el desarrollo humano y la calidad de vida de los diseñadores. La búsqueda para establecer un diálogo entre el sector y el país se convierte en prioridad para esta política. Son notables estos altos intereses, pero se desconoce que históricamente han existido múltiples intentos estatales para establecer este diálogo, bien sea por medio de leyes, decretos y resoluciones. Heredera de la Ley 1834, se plantean dos partes fundamentales: la primera, se interesa por la construcción de preceptos para la formulación de la política; la segunda, siguiendo la estructura de las 7i de la ley, se plantean líneas de acción en cada una de aquella. Se espera que el resultado esté articulado con el Pacto X del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y con aquel formulado para el periodo 2022-2026. Es conveniente recordar que la pasada administración y su líder han tenido un interés particular sobre el tema creativo y en particular acerca de la economía naranja (Buitrago y Duque, 2013). Es importante traer a colación esta trazabilidad histórica, ya que algunos de los modelos mencionados en el texto son modelos que en otras latitudes han tenido resultados que inspiran a la formulación de objetivos planteados en la política que se analiza. Es recurrente esta forma de gobernar; modelos foráneos que se contextualizan a las exigencias del contexto local. En este sentido, el sector creativo no es la excepción.

El segundo capítulo («Pilares para una política de sostenibilidad de la cultura y la creatividad») estructura una visión amplia de la economía naranja. En esfuerzos previos, el panorama creativo de Colombia, bajo la sombra de la cultura, solo había identificado algunos sectores y actividades. Un ejemplo de ello es la visibilidad que el diseño tuvo para la cultura antes de la formulación de la política. Como se ha comentado, la Ley 157 de 1994 fue un hito histórico previo a muchas de las formulaciones en clave de cultura. Pero no fue sino hasta el 2020 que se dio el momento que el Estado colombiano reconociera su participación en el sector cultural del país y, en particular, en las industrias creativas colombianas. En términos de individualidad humana, fueron los artistas, músicos, actores, entre otros, los que fueron visibles para el Estado; los diseñadores han permanecido hasta ahora en la sombra del arte y el patrimonio y las industrias culturales. Ya se hizo alusión a los tres grupos, gracias a los cuales la política amplía la visión del Estado; a los tres sectores del grupo industrias creativas, nuevos medios y software de contenidos; y a su subsector, el diseño.

Se presenta al sector cultural y creativo como un ecosistema. Esto es de vital importancia gracias a la interdependencia que tienen todos los participantes en la taxonomía estatal propuesta. En clave de diseño, todas las dinámicas del estado en términos de política van a llegar al subsector diseño, el cual se articula con el sector creativo. Vale la pena mencionar que en el cuarto reporte de Economía Naranja (DANE, 2020) las creaciones funcionales (de las cual el diseño hace parte) generaron el 45,6 % del valor agregado de la economía naranja, seguido por un 29,2 % de artes y patrimonio, y un 25,2 % de las industrias creativas.

La noción de cadena de valor es reemplazada por el concepto de red o ecosistema. Esto permite «reconocer y entender flujos que no van en una sola vía, incluye agentes que participan en más de un sector, y evidencia la importancia de reconocer nuevos tipos de agentes que participan en la producción de valor de los productos culturales» (Consejo Nacional de Economía Naranja, 2019, pp. 39-40). Hay que recordar que gracias a la visión ampliada que propone la política, los productos culturales incluyen a los productos resultantes de la gestión del diseño. En el ecosistema creativo se reconoce la participación de múltiples oficios creativos, entre los cuales están aquellos que llevan a cabo las personas dedicadas al diseño.

A propósito de lo dicho, y gracias a la labor del Estado enfocada la gestión para caracterizar las ocupaciones del diseño, se está comprendiendo lo complejo que es el subsector diseño, ya que visibiliza al individuo diseñador que lleva a cabo oficios creativos en el ecosistema creativo colombiano (Consejo Nacional de Economía Naranja, 2019).

El documento de la política formula, para cada una de las siguientes líneas, sus planteamientos, argumentos y estrategias: Línea 1, Información; Línea 2, Instituciones; Línea 3, Infraestructura; Línea 4, Industria; Línea 5, Integración; Línea 6, Inclusión; Línea 7, Inspiración. A continuación, se hace un análisis de cada una de las líneas a la luz del enfoque de las capacidades y los funcionamientos. Estos y aquellas son la base para un desarrollo humano digno de los diseñadores, por medio del cual es posible lograr un nivel de calidad de vida sostenible.

Desarrollo humano, calidad de vida y economía creativa

Las necesidades que las personas en Colombia dedicadas al diseño tienen como agentes que participan de los circuitos de circulación del ecosistema creativo colombiano son múltiples y muchas de ellas insatisfechas. Cualquier propuesta en términos de política pública debe tener entre sus objetivos la contribución a la superación de estas coyunturas. En un país como Colombia, el tema del desarrollo económico está presente en la agenda del Estado como una preocupación de máxima atención. Esta mirada debe estar complementada, como se evidencia en el Plan de Desarrollo 2022-2026, de otras dimensiones, como el desarrollo humano de las personas, en el caso de este ensayo, de aquellas dedicadas al diseño. Una mención explícita es desde todo punto de vista conveniente para que no pase invisible en el panorama de lo implícito. La falta de atención a los intereses y capacidad de agencia de las personas que ejercen el diseño no es solo un fenómeno de Colombia como país pobre, sino de países ricos (Sen, 2000). El desarrollo de la pobreza en Colombia se ve estimulado principalmente por el desempleo y la inflación y la regresividad en la distribución del ingreso, cuyos índices permiten establecer la categoría de país pobre (Núñez y Ramírez, 2002) . En este estudio, se considera el concepto de agente como «la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente de que los evaluemos o no en función de algunos criterios externos» (Sen, 2000, p. 35). Esto, traducido a la dimensión de la persona (diseñador), quiere decir que es un participante en actividades económicas, sociales y políticos, las cuales son posibles gracias a una articulación entre la dimensión individual y social, en el contexto del ecosistema creativo colombiano.

En el centro de esta capacidad está la libertad, aquella que permite que el profesional del diseño pueda establecer y gestionar su desarrollo como persona. Es oportuno aclarar que la libertad de la persona es un tema muy amplio; el enfoque e interés de este análisis son las características de la libertad en términos de la gestión profesional de la persona.

La complementariedad que existe entre la agencia individual y las instituciones sociales es muy estrecha. Depende en gran medida del desarrollo humano, entendido como el proceso de expansión de las libertades reales que el profesional disfruta como individuo. Y es allí en donde la libertad individual y el desarrollo social convergen; los logros que pueden obtener los individuos dependen de las «oportunidades económicas, las libertades políticas, las fuerzas sociales y las posibilidades que brinda la salud, la educación básica y el fomento y el cultivo de las iniciativas» (Sen, 2000, p. 21). El éxito de objetivos planteados por los mecanismos institucionales dependen en gran medida del pleno desarrollo del ejercicio de las libertades de la persona.

Al considerar la calidad de vida en armonía con lo dicho respecto al desarrollo humano y la libertad como su motor, la calidad centra su atención en el proceso de la vida, más que en sus logros. La forma en que transcurre la vida humana, incluyendo las opciones que tiene el diseñador, se debe considerar como proceso y no solamente los recursos o renta que posee y logra una persona (Sen, 2000).

Capacidades centrales del profesional del diseño

La autodefinición del diseñador es fundamental, haciendo eco a lo mencionado en el capítulo anterior, en búsqueda del mejoramiento sostenible de su calidad de vida. Para analizar este proceso de autodefinición, se acude al «enfoque de las capacidades» (Nussbaum, 2012), el cual asigna al Estado y a las políticas públicas la tarea de mejorar la calidad de vida de todas las personas, y en este análisis, a los diseñadores. El enfoque concibe a cada persona como un fin en sí mismo, en este caso al profesional del diseño, y no hace alusión solamente al bienestar general del ecosistema creativo. Está centrado en la elección o en la libertad del diseñador de elegir entre un conjunto de oportunidades o libertades sustanciales, aquellas que sean de su libre elección. Respeta la autodefinición de la persona. Es pluralista en cuanto a valores, estableciendo el respeto por la diversidad del individuo respecto a su subjetividad. Considera que la injusticia y las desigualdades sociales son fallas u omisiones que generan discriminación o marginación.

Las capacidades son «un conjunto de oportunidades (habitualmente relacionadas) para elegir y actuar» (Nussbaum, 2012, p. 40). Es oportuno aclarar que las capacidades es lograr algo realmente, y no solo es el ejercicio de la elección (libertad) y tener permiso para ello. Se trata de un tipo particular de libertad, la cual permite al individuo combinar diferentes tipos de funcionamientos, los cuales se explican en el próximo capítulo. No se trata de habilidades de la persona; se trata de la combinación de las facultades personales y el entorno político, social y económico. Se trata, según Nussbaum, de capacidades combinadas que son distintas a las características de la persona como lo son su personalidad, las capacidades intelectuales y emocionales, su salud y estado físico, entre otras; estas se refieren a las capacidades internas. En el caso de los diseñadores, la persona puede tener gran capacidad creativa (capacidad interna), pero en el momento de interactuar dicha capacidad con el contexto, por ejemplo, en lograr un empleo o desarrollar un proyecto de emprendimiento, no le es posible alcanzar la realización (capacidad combinada). El desarrollo de capacidades internas no garantiza que el ecosistema creativo permita el desarrollo de capacidades combinadas. Por esto es tan importante que la política pública para el ecosistema creativo colombiano parta del entendimiento de la persona diseñador, para luego emancipar sus capacidades internas en forma de oportunidades reales de libertad en forma de capacidades combinadas. El punto de partida del desarrollo de la persona son las capacidades innatas, aquellas características que la persona trae al mundo. De esta manera, el ejercicio pleno de la libertad parte de unas capacidades innatas, que con el desarrollo apropiado la persona las convierte en capacidades internas, para luego tener la oportunidad de consolidar sus elecciones en forma de capacidades combinadas.

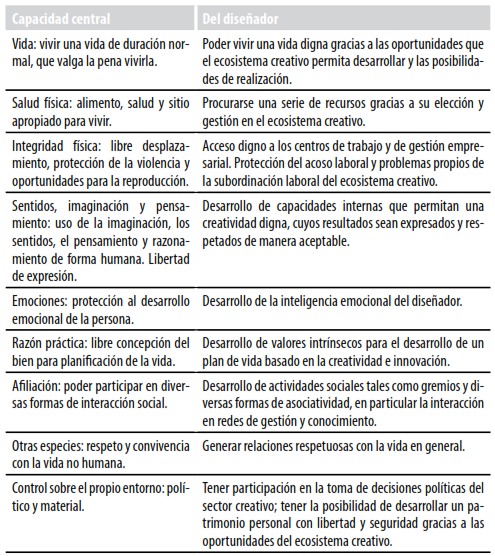

Los tipos de capacidades que requiere una persona para una vida que esté a la altura de una existencia digna son diez (Nussbaum, 2012), las cuales la autora cataloga de capacidades centrales. En la tabla 1 se relaciona dicha taxonomía y se articulan con las particularidades del diseñador, y se menciona la línea de la política en la cual se encuentra alguna consideración a la capacidad.

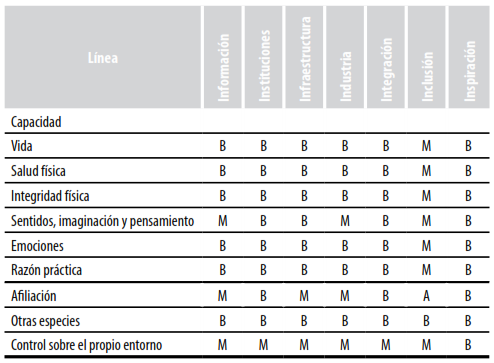

Teniendo presente cada una de las siete líneas propuestas por la Política Integral para la Economía Naranja, se realizó un rastreo de cada capacidad central en cada línea, y se calificó su consideración como alta (A), media (M) y baja (B). El resultado se ilustra en la tabla 2.

Los resultados obtenidos en el análisis anterior evidencian que la política plantea su estrategia pensando en el ecosistema creativo más que en los diseñadores que hacen parte de él. Como se comentó anteriormente, este es un problema de aquellas estrategias que dejan al individuo y sus circunstancias relegadas al funcionamiento del sistema en general, dándole prioridad a su contribución a la gestión del Estado con poca consideración e interés por el desarrollo humano y calidad de vida de las personas involucradas, en este caso los diseñadores. La sinergia que debe existir entre lo individual (capacidades internas) y las posibilidades de estas en el contexto (capacidades combinadas) no se evidencian en la política planteada, en la cual la consideración de fortalecer la capacidad central de afiliación cobra particular interés en beneficiar al individuo gracias a la conexión con sus pares en redes de gestión y conocimiento.

Funcionamientos del diseñador en el ecosistema creativo y el trabajo en red

Los funcionamientos son la otra dimensión del enfoque de las capacidades. Un funcionamiento es «la realización activa de una o más capacidades» (Nussbaum, 2012, p. 44). En el contexto del diseño, el trabajo en red se vuelve aún más importante para lograr oportunidades de funcionamiento éticamente aceptables para todo diseñador colombiano. La Red Académica de Diseño (RAD) es un ejemplo de cómo la colaboración entre diferentes instituciones educativas puede marcar la diferencia en la consecución de políticas públicas que afecten al sector y permitan una mayor influencia en la elaboración de políticas que favorezcan su desarrollo y crecimiento.

Los funcionamientos son la realización activa de una o más capacidades, y, en el caso del diseñador, la capacidad de funcionar varía según diversas circunstancias personales, geográficas y culturales. Una política pública justa debe ofrecer a las personas la capacidad de funcionar de manera apropiada, teniendo en cuenta las particularidades del diseñador como individuo y como parte del ecosistema creativo colombiano.

El reto está en generar oportunidades de elección para satisfacer las capacidades centrales y permitir que el diseñador pueda funcionar de acuerdo con su situación personal, con libertad y dignidad. La colaboración y el trabajo en red entre instituciones educativas son esenciales para impulsar el desarrollo y crecimiento del sector del diseño, y permitir que el diseñador cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo su actividad de manera ética y satisfactoria. En definitiva, la RAD es un ejemplo claro de cómo el trabajo en red puede marcar la diferencia en el ámbito educativo y en el sector del diseño en particular, y contribuir al bienestar y desarrollo de los diseñadores colombianos.

Algunos proyectos RAD interesados en aportar al desarrollo humano de sus asociados se generan al interior del Comité RAD Diseño & Política Pública (RAD, 2020) La gestión del comité se construye a partir de generar una convergencia de académicos interesados en diversos temas que atañen al desarrollo de políticas públicas que impactan al diseño. Por medio de reuniones con el gobierno local y el nacional, se han tratado temas de interés particular acerca del impacto sobre el bienestar de estudiantes, egresados y docentes agremiados en la red. Por medio de charlas y foros, se ha construido un hábito crítico respecto al funcionamiento del Estado colombiano en torno a los planes y su puesta en marcha, con el objetivo de consolidar los funcionamientos que permitan a las personas involucradas en la construcción de capacidades mejorar su calidad de vida.

Discusión

El trabajo en red es fundamental para lograr una política pública efectiva en el sector del diseño. Las instituciones educativas, en particular, pueden ser grandes aliadas en esta tarea. Al unificar fuerzas en una RAD, se puede fortalecer la conexión entre la teoría y la práctica, y generar un diálogo constante entre las diferentes instituciones educativas. Además, esta red puede ser una plataforma para la colaboración y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los estudiantes y docentes de distintas universidades.

Asimismo, trabajar en red permite unir esfuerzos y presentar una postura unificada ante las instituciones gubernamentales en relación con las políticas públicas para el sector del diseño. Esta postura conjunta puede ser más poderosa y efectiva que si cada institución trabajara por separado. Además, una red bien articulada puede tener una mayor capacidad de influencia en la toma de decisiones del Estado, lo que puede llevar a una mejor protección de los derechos de los diseñadores y una mayor atención a sus necesidades. El desarrollo de la política pública tiene el deber de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que hacen parte de una sociedad. Más allá de generar un beneficio económico, considerar que la mejora de la calidad de vida de las personas es un resultado indiscutible de la efectividad de las dinámicas del Estado. Si bien es cierto que la productividad de la economía creativa debe ser una preocupación gubernamental, esta se construye con los ingredientes y consideración humana del caso.

En la actual coyuntura en que se encuentra el mundo, al hablar de reactivación, se trata no solamente de la dimensión económica de la sociedad; es sobre todo la reactivación en términos humanos, en este caso de las y los diseñadores. Una gran incertidumbre se cierne sobre el futuro y la sostenibilidad del dinamismo de la industria creativa, en atención al interés del actual gobierno frente al pensamiento de las personas que ocuparán los cargos de poder en Colombia. Es reiterativa la política de cambio y olvido que los gobiernos entrantes ponen en práctica una vez llegan al poder. Si realmente, en 2022, la política analizada logra permear el periodo del gobierno actual, se puede establecer una base sólida para su continuidad. Pero es urgente que se hagan ajustes sobre la consideración del ser humano detrás del diseñador productivo, para que el carácter sistémico-económico que tiene hoy la política se enriquezca de las necesidades y dimensiones humanas de las personas. Es pensar en una política pública para el sector creativo y en particular del diseño, centrada en las personas creativas que llevan a cabo su aporte, para que dé un nuevo dinamismo, digno y respetuoso al ecosistema creativo colombiano. Hay que reconocer el gran paso que ha dado el Estado al integrar las industrias creativas y culturales en un solo ecosistema, sobre todo para el sector del diseño, el cual puede aprovechar las capacidades y funcionamientos de los demás participantes del sector. Pero esta interacción se debe reforzar, no solo por el intercambio económico de bienes y servicios creativos, sino por la convergencia de contenidos humanos que permitan un desarrollo humano digno.

La consideración a la vida no humana (animales, vegetales, ecosistemas, etc.) es muy baja en la política, como se puede evidenciar en el análisis que lleve a cabo. Si los profesionales del diseño quieren mejorar su calidad de vida, deben tener, gracias al Estado, una conexión clara y cristalina de respeto con la vida en general, ya que, como capacidad central, el beneficio de las otras especies se convierte en funcionamientos benevolentes para ellas mismas como para el ser humano. El mundo se encuentra en una gran encrucijada acerca de las decisiones que la humanidad debe tomar respecto al provenir del planeta. El diseño está llamado a formular propuestas y acciones pertinentes que estén a la altura de la coyuntura. Pero si los diseñadores que llevan a cabo dichas iniciativas no tienen un desarrollo humano digno, su calidad de vida pende de un hilo, el Estado no entiende de desarrollo de capacidades que les permitan a los diseñadores funcionar, particularmente en redes que promuevan la afiliación, muy poco se puede esperar de la política que se ha formulado.

A todas luces hay una conciencia estatal de generar una justicia distributiva y social con la política para el sector creativo. El reconocimiento del territorio, del género, de la accesibilidad a la tecnología, la capacitación, son elementos importantes. Pero el uso de estas características necesita la posibilidad de que la libertad de elección de los diseñadores sea promovida desde el Estado; esto no está muy claro en la estructura de la política. Hay que tener cuidado en la interpretación e implementación de esquemas foráneos al contexto colombiano, en atención a los fenómenos y características de nuestro sector creativo y particularmente al subsector del diseño.

Conclusiones

La poca consideración que las diferentes propuestas históricas que el Estado colombiano ha tenido y tiene acerca de la calidad de vida de los diseñadores colombianos es uno de los aspectos clave para ajustar en la actual formulación. La aproximación estatal debe evolucionar para adoptar estrategias que permitan subsanar este olvido. Resulta conveniente que se considere el enfoque de las capacidades como aporte a esta urgente complementación a lo que está planteado. Un error en la política, en este momento, tiene cierto valor. Si dicho error se mantiene en el tiempo, ya no se trata de un riesgo potencial, se trata de daños, en muchos casos irreversibles, para el flujo social y aquellas y aquellos que lo componen. Suficientes lecciones ha tenido el diseño en Colombia al centrar en las personas y los actores sus proyectos. Esta experiencia se debe capitalizar para contribuir a la exigente, pero necesaria labor del Estado colombiano de generar política pública pertinente para las personas y los no humanos. Es responsabilidad de las personas dedicadas al diseño en Colombia de lograr que su calidad sea visible a los ojos del Estado, para luego exigir que se formulen estrategias y acciones para lograr consolidar las capacidades y funcionamientos que el desarrollo humano requiere para que sea digno y justo.

El trabajo en red es clave para lograr una política pública justa y efectiva para el sector del diseño en Colombia, aquel que promueva la capacidad de afiliación y los funcionamientos que se deriven de esta. Al unificar esfuerzos y presentar una postura unificada, se puede fortalecer la voz de las instituciones educativas y de los actores que integra la fuerza profesional del diseño, y lograr una mayor atención a las necesidades humanas y económicas del sector.