1. Introducción

Los estudios sobre literatura infantil en el Perú se encuentran en un periodo de desarrollo en la actualidad. Los primeros ensayos sobre este tema aparecieron en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, una etapa interesante fue la década de 1960, cuando aparecen textos de intelectuales como Carlota Carvallo1, María Consuelo Ramírez2, Matilde Indacochea3 y Francisco Izquierdo Ríos4. Ellos fueron sobre todo creadores de textos infantiles, pero también indagaron en la naturaleza de esta literatura y en sus posibilidades en nuestro país, especialmente desde la educación5. Un escritor que algunos años después aportó en este campo, especialmente con una lectura sociocrítica, fue Jesús Cabel. Sin embargo, los rigurosos estudios de literatura nacional e internacional, por parte de nuestros investigadores, por lo general han obviado el estudio de la literatura infantil y juvenil. Se ha debido esperar hasta los primeros años del siglo XXI para que comiencen a aparecer los primeros estudios académicos sobre este fundamental tema6.

Ahora bien, para analizar diacrónicamente los estudios sobre literatura infantil en el Perú, se debe volver hasta los textos pioneros y visibilizarlos. Y uno de ellos es justamente materia de reflexión en el presente artículo: el libro La escuela y el cuento (1931) del profesor puneño Cipriano Anglés Olvea, quien fue profesor del Instituto Pedagógico Nacional de Varones (actual Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle «La Cantuta») y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Marrou, 2004). El objetivo de la presente investigación es reflexionar sobre las líneas temáticas del libro de Anglés, tales como la tipología del cuento, la exposición del cuento en clases y las estrategias tanto verbales como no verbales.

La metodología empleada en el presente artículo es cualitativa bajo el enfoque de análisis documental; sobre la base de dicha propuesta, se tendrá en cuenta la teoría sobre literatura infantil, la retórica y la teoría sobre comunicación no verbal.

Para llevar adelante lo anterior, primero se elaborará una definición operativa de cuento infantil, basada en distintos aportes tanto de la teoría del cuento popular (Propp, Bettelheim) como del cuento infantil propiamente dicho (Cervera, López, Colomer). A continuación, se reflexionará sobre la tipología del cuento infantil propuesta en su libro y sus vínculos con tipologías canónicas. Luego se analizará la propuesta de Anglés sobre la recitación o exposición de cuentos infantiles. Dicho análisis empleará herramientas de la retórica y la comunicación no verbal.

2. ¿Qué es un cuento infantil? Algunas reflexiones

El cuento es el subgénero narrativo de mayor acogida entre los niños, aún no acostumbrados a la lectura extensa que supone una novela. A ello se debe sumar que, desde antes que sepan leer, ya consumen cuentos, los cuales les suelen ser contados por sus padres o por otra persona mayor. Pero si se remonta en la historia, se afirma que los cuentos acompañan a los seres humanos desde sus orígenes: reunidos alrededor de la fogata, nuestros antepasados escuchaban embebidos la historia que el anciano del clan narraba. Así, los cuentos nos acompañan desde los umbrales de la humanidad.

Los relatos o cuentos populares han sido profundamente investigados no solo desde la literatura, sino también desde las ciencias sociales como la antropología, la sociología o la historia, entre otras. Dichos relatos populares han sido la base sobre la cual se ha creado la llamada literatura «culta» o «escrita» (Bettelheim, 1980). Así, tenemos los cuentos del francés Charles Perrault (1628-1703), quien escribió «Cenicienta», «Caperucita roja» o «El gato con botas», entre los más conocidos, tomando estas historias de la tradición popular, es decir, de relatos que han sido transmitidos y reformulados de forma oral durante siglos y que en la actualidad pertenecen al ámbito del cuento «infantil».

Mencionado Perrault, es necesario también precisar que sus textos, leídos hoy por millones de niños en el mundo (por supuesto que en versiones o adaptaciones modernas), no fueron escritos originalmente para ser leídos por un público infantil, sino especialmente para ser motivo de enseñanza y moralidad en el contexto cortesano de la Francia del siglo XVII. En esa época, aún no se había desarrollado el concepto psicológico de «niño» que se maneja en la actualidad. Por ello, los infantes de ese tiempo, vistos como «pequeños hombres», leían textos que eran pensados de forma general para un público adulto (Bettelheim, 2020).

Será en la Alemania del siglo XIX que comienzan a darse importantes cambios, especialmente a partir de los libros publicados por Clemens Brentano (1778-1842), Achim von Arnim (1781-1831), los hermanos Grimm7 y Wilhelm Hauff8:

la literatura infantil como propuesta artística empieza con los libros Des Knaben Wunderhorn (una de sus traducciones es El cuerno maravilloso de la infancia), editado por Clemens Brentano y Achim von Arnim, así como Kinder und Hausmärchen (Cuentos de la infancia y del hogar) de los hermanos Grimm, ambos publicados en Alemania en las primeras décadas del siglo XIX. Antes de dichos textos, la literatura que leían los niños (fábulas, cuentos populares, poesías, etc.) tenía como público específico al adulto. En otras palabras, los infantes solo eran invitados de segunda mesa en el festín de la literatura (Anchante, 2023, p. 3).

En este contexto cultural de principios del siglo XIX, aparecen por primera vez en Europa libros dirigidos especialmente para un público infantil. Por ello, se puede afirmar que a partir de ese momento aparece en Occidente la «literatura infantil» en sentido estricto, siendo todo lo anterior un conjunto rico y heterogéneo de antecedentes.

Y justamente a partir de este periodo se comienza a distinguir la noción de cuento, en general, del cuento infantil. Por ejemplo, Espitia y Reyes (2011) observan que los cuentos de los hermanos Grimm «adaptaron la tradición con un lenguaje apropiado para las necesidades infantiles de la época, sin dejar de lado el sentido pedagógico de los cuentos» (p. 31). Así, se observan las primeras «adaptaciones» de la tradición popular con el objetivo de construir cuentos dirigidos a un público infantil.

¿Qué es, entonces, un cuento infantil? El primer aspecto que a destacar es la decisión consciente de los autores-compiladores de escribir-adaptar un texto narrativo que pueda ser leído, entendido y gozado por un público infantil. ¿Qué características debe reunir dicho texto, que lo diferencie de un cuento «no infantil»? Juan Cervera (1993) observa que un elemento clave para el cuento es el personaje, el cual es básicamente estereotipado o plano:

El cuento puede prescindir de otros elementos, pero no de los personajes. La importancia que da el cuento a los personajes lo transforma en elemento simbólico, con pocos matices, todo de una pieza y sin término medio. El malo siempre es malo, el bueno, siempre bueno (Cervera, 1993, p. 114).

Ello entra en consonancia con lo que señala Bettelheim sobre los personajes de los cuentos de hadas: «Los personajes de los cuentos de hadas no son buenos y malos al mismo tiempo, como somos todos en realidad. La polarización domina la mente del niño y también está presente en los cuentos» (Bettelheim, 2020, p.16). Entonces, las construcciones dicotómicas de los personajes de los cuentos infantiles (príncipe-ogro, princesa-bruja, héroe-villano, etc.) buscan fijar las imágenes sociales de las personas que el niño ha comenzado a conocer del mundo, pero vistas de forma simbólica, es decir, como representaciones de la bondad, la maldad, la belleza, el heroísmo, entre otras, que son captadas y comprendidas por la fantasía del niño.

La segunda característica del cuento infantil es la estructura, la cual se corresponde con la organización tradicional de introducción, nudo y desenlace. Al inicio del texto se establece, de manera breve y precisa, el contexto de la historia (el lugar y, si es necesario, el tiempo), así como el protagonista o protagonistas. Dada la brevedad del cuento infantil, inmediatamente pasamos al nudo, es decir, al conflicto de la historia: la aparición del lobo en «Caperucita roja» o «Los tres chanchitos», el deseo de Cenicienta de ir a la fiesta o la curiosidad de Jack por subir al árbol gigante para ver qué hay, por solo citar algunos ejemplos.

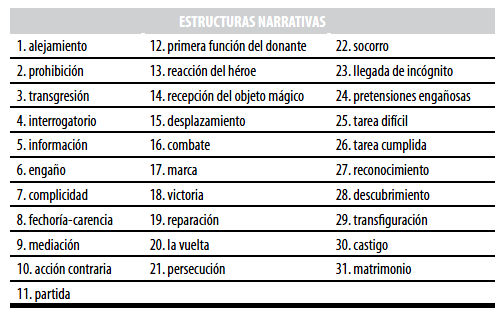

Vladimir Propp, en su Morfología del cuento (1928), elabora una estructura funcional de las acciones en los cuentos populares rusos, que en cierta medida se pueden extrapolar a los cuentos infantiles en general. Retomando la caracterización dicotómica de los personajes, establece las siguientes funciones: malvado, donante, auxiliar, princesa, mandatario, héroe y falso héroe. Ahora bien, «dichas funciones de los personajes representan, pues, las partes fundamentales del cuento» (Propp, 2022, p. 31). En otras palabras, lo que plantea es que la identificación de las siete funciones o estructuras narrativas de los personajes evidencia la organización o estructura del cuento popular. ¿De qué forma? Lo explica de manera detallada en el capítulo III de su libro, el cual se sintetiza en el siguiente esquema:

Debe quedar claro que en este punto se busca evidenciar de manera sucinta que el conjunto de acciones narrativas de un cuento infantil, salvo excepciones, es reducido y puede enumerarse. Se elabora un ejemplo de lo planteado por Propp a partir de la versión moderna de «Caperucita roja»: un mandatario (la madre) ordena a la princesa (entendida como la «buena») Caperucita que le lleve comida a su abuela enferma. La madre le recomienda (auxiliar9) que Caperucita no se desvíe del camino. Ella no le hace caso y se encuentra con el lobo (malvado), quien obtiene la suficiente información para realizar su propósito: comerse a la abuela y a Caperucita. Sin embargo, un cazador (héroe) descubre el crimen y rescata a ambas. Las 31 estructuras narrativas no siempre se van a identificar en un solo cuento, pero sí gran parte de ellas serán reconocidas a partir de los cuatro personajes y de sus respectivas funciones:

Madre (mandatario-auxiliar): prohibición

Caperucita (princesa): alejamiento - transgresión - partida - información - acción contraria - desplazamiento - tarea cumplida

Lobo (malvado): interrogatorio - fechoría-carencia - desplazamiento - victoria - persecución - llegada de incógnito - pretensiones engañosas - descubrimiento - castigo

Cazador (héroe): reacción del héroe - reparación - socorro - reconocimiento

En total, 21 de los 31 elementos señalados por Propp pueden reconocerse en este texto. Con ello, se puede concluir que la trama de un cuento infantil se puede reducir a un conjunto de acciones y funciones, más allá de las particularidades propias del mundo representado (escenario, personajes, objetos, etc.).

Una tercera característica fundamental es el desenlace feliz. A pesar de las desgracias y adversidades que les puedan pasar a los héroes-heroínas de la historia, al final siempre habrá una solución en la cual «serán felices para siempre». Ello a su vez se corresponde con la tranquilidad que el lector-niño sentirá al terminar de leer el relato:

por mucho que el lector se hubiera horrorizado, llorado o estado en tensión, el lector podía tener la seguridad de que al final de la lectura experimentaría un alivio definitivo. El conflicto desaparecería para siempre y el lector podría emerger de su viaje literario con la satisfacción de la felicidad obtenida (Colomer, 2005, p. 207).

En este mismo estudio se propone que en el cuento infantil de fines del siglo XX (de la década de 1980 para adelante) se han propuesto desenlaces alternativos, como el final feliz con conflicto, el final abierto y el final negativo10. Sin embargo, existen dos aspectos fundamentales: en primer lugar, que más allá de experimentos literarios y cambios socioculturales, los finales felices siguen siendo los predominantes en los cuentos infantiles; en segundo lugar, que estas novedades en el desenlace se aprecian sobre todo en la literatura para adolescentes, la cual maneja unas coordenadas temáticas y estilísticas distintas a la literatura para niños.

La cuarta característica fundamental del cuento infantil es la fantasía. En casi todos los cuentos infantiles encontramos brujas, monstruos, genios u otros personajes sobrenaturales, o también situaciones o acciones que rompen con las leyes de la lógica racional: viajes a otros mundos o dimensiones, uso de objetos mágicos, comunicación con animales o plantas, etc. Es una fantasía que simbólicamente puede relacionarse con la imaginación infantil, en la cual subyace un «animismo» pueril: el niño que le pega a la puerta porque es la «culpable» de haberle golpeado, o que crea héroes y villanos con plastilina, legos o bloques. Sin embargo, tampoco se debe creer que la fantasía del cuento infantil es absolutamente libre, pues «verosimilitud y coherencia no son sinónimos. Un cuento, como fruto de la fantasía, puede ser inverosímil y enteramente coherente. Esto tiene repercusión en su lenguaje» (Cervera, 1992, p. 117). Así, el mundo representado de una historia infantil puede tener todos los elementos fantásticos que se puedan imaginar, pero dichos elementos deben organizarse de manera que construyan una estructura narrativa coherente, en la que el niño sea consciente de que no existe, pero que en algún lugar de su imaginación puede «existir».

Una quinta y última característica es la relación universalidad-localidad. Los cuentos infantiles responden a las particularidades culturales, sociales, lingüísticas y geográficas a las que pertenece el autor(a) del texto. Sin embargo, hay preocupaciones y tópicos que vinculan a la humanidad en general: el amor, la justicia, el miedo, la familia, la violencia, entre otros. Todos estos grandes temas son adaptados a una cultura y una sociedad, las cuales también se conocen y comprenden a través del cuento infantil. Como dice López,

hay universalidad en los cuentos en cuanto a los motivos y hay peculiaridades local y hasta nacional en su formalización, tanto en los populares como en los literarios. El cuento infantil es también camino para el conocimiento de cada país, siguiendo ahora en la perspectiva social11 (López, 1990, p. 96).

En síntesis, se puede resumir la definición de cuento infantil con las siguientes características: personajes estereotipados y dicotómicos, estructura con funciones y acciones limitadas, final feliz, fantasía y oposición localidad-universalidad. A continuación, se analizará las principales propuestas sobre la tipología del cuento infantil.

3. Sobre la tipología del cuento infantil

Francisco Izquierdo Ríos nos da algunas referencias de Cipriano Anglés: «También un educador acreditado como el doctor Cipriano Angles, antes de que lo absorbieran las ciencias estadísticas, publicó La escuela y el cuento (1931), delineando las normas a que deben ceñirse los relatos infantiles, para su mayor eficacia formativa» (1969, pp. 27-28).

El libro de Anglés tiene una presentación de Carlos A. Velásquez, quien en ese momento ostentaba el cargo de director del Instituto Pedagógico Nacional de Varones. En dicha presentación, se elabora un breve resumen de la situación de la enseñanza de la literatura infantil en nuestro país hacia la década de 1930:

En materia de LITERATURA INFANTIL, es donde más cargos se puede hacer a la escuela peruana, ya que ella nada ha hecho por crear verdaderas bibliotecas infantiles, por seleccionar las lecturas de los niños, por aprovechar la riqueza folklórica que ofrece nuestro medio, por formar el hábito de la buena lectura, por satisfacer los variados intereses del niño a base del cuento, de la fábula, de la anécdota, de la aventura, en suma, de todo aquello que sugestiona y edifica moralmente al joven lector (Anglés, 1931, p. VI; mayúsculas y resaltado del autor).

Frente a esta crisis educativa señalada por Velásquez, se busca destacar el aporte del libro de Anglés de la siguiente manera:

En «LA ESCUELA Y EL CUENTO» el profesor ANGLÉS pone de manifiesto todo el caudal de su interés por el niño peruano. En dicha obra, que bien podría llamarse «METODOLOGÍA DEL CUENTO», el autor se preocupa, en forma global, de todo lo referente a la psicopedagogía del cuento, a su clasificación, a la manera como se le debe recitar, sentir y aprovechar desde un punto de vista moral (Anglés, 1931, p. VIII; mayúsculas del autor).

El libro de Anglés se divide en 18 apartados. De ellos, se reflexionará en este momento sobre aquellos que competen a las clases de cuentos infantiles, es decir, de los apartados 5 a 10. Dicha clasificación se basa en la propuesta de Nellie Cooper en su libro How to Teach the Primary Grades (Chicago, A. Flanagan Company, 1920) y es la siguiente: cuentos hádicos, de la naturaleza, históricos, bíblicos, y jocosos. A priori, se observa que dicha clasificación combina lo genérico (cuentos de hadas y relatos bíblicos) con la temática (relatos de la naturaleza e históricos) y el tono (cuentos jocosos).

Sobre los primeros, destaca que los cuentos de hadas «encierran un interés sensitivo para los niños», además de que «despiertan y desarrollan el poder imaginativo; les inspira hacia las buenas acciones; tienen la finalidad de formar hombres y mujeres virtuosas» (Anglés, 1931, p. 19). Como se había señalado antes, la propuesta de Anglés tiene la clara intención de entender el cuento como objeto moralizante; a ello hay que sumarle el carácter estético. El pedagogo observa que estos cuentos «deben engendrar un gusto literario, una inclinación hacia la lectura de las buenas obras, de las clásicas, tanto de nuestro idioma como de las lenguas extranjeras» (Anglés, 1931, p. 20).

Ahora bien, dicho desarrollo del buen gusto por parte de la lectura de cuentos de hadas, permite a Anglés declarar una crítica contra un tipo de literatura aventuresca y sentimentalista que seguro estaba de moda en su tiempo, la cual en su opinión es perjudicial para los niños y jóvenes de su tiempo:

La memoria de los cuentos escuchados durante la infancia evita ese derroche de tiempo de nuestra juventud en la lectura de narraciones inhodoras [sic] de amoríos, las aventuras de los cow-boys, y en toda esa literatura que no nutre el alma ni la mente, sino que solamente tiende a incitar los nervios y cuantas veces invita a repetir los robos y los crímenes que pintan ciertas novelas sensacionales (Anglés, 1931, p. 20).

Un aspecto que Anglés no menciona en este apartado es la posibilidad de desarrollo emocional que tienen los cuentos de hadas, como observa Bruno Bettelheim, para quien dichos cuentos impulsan la madurez emocional que los niños deben tener en su proceso de enfrentamiento del mundo (Bettelheim, 2020). Sobre este punto, se debe considerar que Bettelheim recién publica en 1976 el libro The uses of enchantment. The meaning and importance of fairy tales, en el cual destaca la lectura de las versiones originales de los cuentos de hadas por parte de los niños en tanto relatos simbólicos. Dicha investigación tiene como marco teórico el psicoanálisis freudiano. En cuanto al libro del pedagogo peruano, se tenía como límite, por un lado, la limitada difusión que aún tenía el psicoanálisis en el Perú de su tiempo y, por otro, la escasa literatura existente sobre la naturaleza psicológica del niño en ese entonces.

Los cuentos de la naturaleza exceden lo estrictamente literario, pues se abocan al interés por las ciencias naturales y la geografía. Sin embargo, destaca la capacidad de imaginación por parte de los niños en este tipo de cuentos. Pone como ejemplo el interés de los niños hacia el estudio de las galaxias, pues «si se apela a los cuentos, a su poder imaginativo, les llevamos en un lenguaje de su alcance a pasear por otros mundos» (Anglés, 1931, p. 21).

Una perspectiva selectiva, aunque propia de la época, es la oposición entre «civilización» y «barbarie» que aún pervivía en un periodo previo a los estudios interculturales. Anglés afirma que la lectura de cuentos de la naturaleza «civiliza» a los niños y jóvenes, y los acerca a lo que considera el punto más alto del desarrollo humano: Dios. Curiosa argumentación: las ciencias deben tener como objetivo la demostración de lo divino.

que la juventud ya civilizada, la juventud del siglo veinte, no permanezca como los salvajes a la cola de la raza humana. Nuestros jóvenes cuando hayan llegado a la madurez deben estar a la cabeza de las razas civilizadas, como hombres científicos que por medio del telescopio han de mirar hacia las profundidades del universo y allí descubrir por medio de los principios científicos, las leyes de la naturaleza y por el raciocinio y la lógica de la mano de un ser que llamamos Dios (Anglés, 1931, pp. 21-22).

Sobre los cuentos históricos, se destaca específicamente el desarrollo del orgullo nacional a través de los relatos, tanto míticos como históricos, que forman parte del proceso peruano. Ahora bien, el pedagogo mezcla indistintamente los «sacrificios y esfuerzos de los precursores de la revolución, el arrojo de Cahuide, el heroísmo y tenacidad de Pizarro, la vida del mártir Olaya, etc.» (Anglés, 1931, p. 22), sin alinearse a una perspectiva sociopolítica determinada. Para él lo más importante es que «por medio de estos cuentos se despertará el orgullo y amor de nuestra nacionalidad y sembrar en esos corazoncitos, aún inmaculados, una simpatía mayor y un amor más profundo y puro hacia la humanidad» (Anglés, 1931, p. 22).

Sobre los cuentos bíblicos, Anglés señala que dichos relatos son importantes para desarrollar el pensamiento y el raciocinio de los niños, así como para sembrar las semillas de la virtud y el valor patrio:

para poner ejemplos de militares valerosos, como los treces espías; de cruzados del ideal y de la libertad como el éxodo de Israel, de obediencia y resignación como el peregrinaje de Abraham que sale de Ur de los caldeos en busca de una nueva morada, porque así lo nada el Señor (Anglés, 1931, p. 23).

Como se señaló anteriormente, para el pedagogo el conocimiento religioso de los relatos bíblicos no solo es muestra de virtuosismo y sacrificio, sino también de desarrollo «civilizador» y «científico», considerando el conocimiento de Dios como el más elevado de la humanidad.

Finalmente, los cuentos jocosos destacan por el relajamiento y entretenimiento que pueden causar en los niños en las sesiones de aprendizaje:

Una risotada abierta tendrá una gran fuerza para despejar esa atmósfera mental, tal vez ya cansada o fatigada, y así, apartar ese sentimiento de cansancio y decepción, que muy a menudo es el resultado natural del proceso cuotidiano de los salones de clase (Anglés, 1931, p. 23).

A continuación, se contrastará dicha clasificación con otras propuestas sobre tipología del cuento infantil.

En materia de folclore y literatura popular, la base de las clasificaciones sobre cuentos la establece el finlandés Antti Aarne (1867-1925), la cual es complementada con los aportes del estadounidense Stith Thompson (1885-1976). Dicha propuesta es conocida como la clasificación «Aarne-Thompson»:

Cuentos de animales: núms. 1 a 299. (Animales domésticos, pájaros, peces).

Cuentos maravillosos: núms. 300 a 299. (Adversarios sobrenaturales, esposo/a sobrenaturales, tareas sobrehumanas, protectores sobrenaturales, objetos mágicos, conocimiento o poder sobrenatural).

Cuentos religiosos: núms. 750 a 849.

Cuentos novelescos: núms. 850 a 949.

Cuentos de bandidos y ladrones: núms. 959 a 999.

Cuentos del ogro estúpido y diablo burlado: de 1000 a 1199.

Chistes sobre sacerdotes: núms. 1700 a 1849.

Relatos de mentiras: núms. 1850 a 1999.

Cuentos de fórmula: núms. 2000 a 2199.

Cuentos de chasco: núms. 2200 a 2399.

Cuentos no clasificados: núms. 2400 en adelante (Thompson, 1972, pp. 613-626).

Dicha clasificación fue criticada por algunos estudiosos como el mismo Propp, entre otros. Sin embargo, sigue teniendo vigencia a la hora de estudiar y organizar los cuentos populares de distintas partes del mundo.

Esta propuesta aparece entre las décadas de 1910 y 1920, es decir, algunos años antes que el libro de Anglés. Y, aunque nuestro autor no la menciona, es evidente que Cooper sí la ha considerado en su clasificación, pues no es casual la correspondencia entre cuentos hádicos y cuentos maravillosos, así como aquellos religiosos y chistosos. Sin embargo, la correspondencia no es total, como se evidencia al observar que los llamados cuentos históricos y de la naturaleza exceden lo convencionalmente «literario».

En el contexto peruano, Rosa Carrasco (2006) revisa las principales clasificaciones que se han elaborado de la cuentística infantil de nuestro país. Observa que la clasificación de Saniel Lozano (1997) se centra en la mencionada propuesta de Aarne-Thompson, la cual combina «personajes, temas y origen» (Carrasco, 2006, p. 106), como se ha visto. Otra interesante propuesta es la de Carlota Flores Scaramutti (1984), la cual clasifica los cuentos infantiles peruanos en tres grandes tipos:

Narradores del mundo andino costeño (Carvallo, Cerna, Recavarren, etc.)

Narradores del mundo amazónico (Izquierdo)

Narradores con prevalente intención social (Vega Herrera, Colchado Lucio, Díaz Herrera, etc.) (Carrasco, 2006, pp. 106-107)

Sin embargo, como señala Carrasco, dicha clasificación «deja de lado todos los relatos que no formen parte de esas vertientes» (Carrasco, 2006, p. 107). Por ejemplo, sobre la literatura de intención social, por sentido común se entiende que tendría que haber también una cuentística infantil «pura» o «sin intención social». También revisa las propuestas de Jesús Cabel, Danilo Sánchez Lihón y Eduardo de la Cruz Yataco, aunque dichas clasificaciones se orientan de forman general hacia la literatura peruana infantil y no solo hacia el cuento.

El aporte de Anglés sobre la clasificación de cuentos infantiles abre una puerta de discusión sobre el proceso de la narrativa infantil en nuestro país.

4. Performance de la exposición de cuentos infantiles

En la sección «Cómo se recitan los cuentos», Cipriano Anglés analiza la forma en que un cuento debe ser expresado de forma oral en la sesión de aprendizaje. Empleando términos propios de la educación actual, se puede afirmar que se pone énfasis en el desarrollo de la competencia comunicativa oral. Además, también se puede establecer un vínculo con la práctica que desde hace algunos años se viene desarrollando en el seno de la literatura infantil y que se conoce como los «cuentacuentos».

Ahora bien, para profundizar de forma metódica en el análisis del libro de Anglés, se empleará algunas propuestas teóricas tales como la retórica, la comunicación no verbal y la oratoria, orientada especialmente a los relatos infantiles.

4.1. Las operaciones retóricas

En su libro Retórica, Aristóteles sienta las bases de la retórica12 como ciencia y como praxis: la primera como una reflexión teórica acerca de la naturaleza de dichos discursos y la segunda como conjunto de estrategias para la producción y exposición de discursos persuasivos.

A partir de los alcances de Aristóteles en esta disciplina, intelectuales y oradores romanos fueron complementando y enriqueciendo dicha propuesta. Una de ellas es la planteada por la Rhetorica ad Helenium13, en la cual se retoma las nociones de organización y estilo del discurso aristotélico (Albaladejo, 1991); asimismo, se configura las llamadas cinco partes u operaciones retóricas: inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio. Se describirá muy brevemente cada una de ellas.

La inventio es la operación en la cual se debe constituir el contenido del texto, es decir, la configuración de los temas e ideas que se van a desarrollar en el discurso. Capdevilla la define de la siguiente manera:

Es una fase de localización de ideas aptas para la persuasión que condicionará el resto de operaciones retóricas. Se trata de una etapa clave en la construcción persuasiva. La función fundamental de esta parte consiste en concretar los elementos que conformarán el mundo posible. [...] Para conseguir esto, el orador debe extraer de la realidad aquellos elementos que considere oportunos para persuadir al auditorio al cual se dirige (Capdevilla, 2004, p. 58).

Esta operación es la base para constituir la estructura semántica del texto o, dicho de otra manera, el «qué» del texto. Capdevilla también indica la noción de «mundo posible», que tiene que ver con la inclusión del discurso en una temática determinada. En el caso del cuento infantil, la narración como estrategia de persuasión para los niños.

La segunda operación es la dispositio u orden y organización de las partes que conforman un texto. Tradicionalmente, dicha estructura se divide en: preámbulo (inicio o presentación, es la introducción del tema a tratar), proposición (posición del hablante frente al tema en cuestión, conocida en la teoría de la argumentación como la «tesis»), argumento (los argumentos propiamente dichos) y epílogo (final o conclusión: resumen de lo anteriormente desarrollado (Aristóteles, 2000). Es cierto que un cuento no presenta la misma estructura o composición de un texto argumentativo, pero sí comparten algunas similitudes, como se verá más adelante.

La tercera operación es la elocutio o conjunto de estrategias lingüísticas que buscan «embellecer» o «adornar» el texto persuasivo. Aquí se incide en lo que tradicionalmente se conoce como las «figuras literarias», tales como la metáfora, la anáfora, la hipérbole, etc. Es la parte retórica que mayor desarrollo tuvo durante el periodo medieval y moderno, y que ha sido actualizado en las propuestas de teorización retórica en el siglo XX.

Estas tres operaciones son las propiamente «textuales», es decir, son las encargadas de la producción lingüística del discurso. Las últimas dos tienen que ver en cambio con la exposición del discurso. Los antiguos preferían memorizar el discurso que iban a exponer (memoria). La actio es la exposición propiamente dicha.

La retórica general textual (García Berrio, Albaladejo, entre otros) retoma una operación que había sido olvidada y que se considera pre-textual, es decir, previa a la producción del discurso: «la intellectio [...] consiste en el examen de todos los elementos y factores del hecho retórico por el orador antes de comenzar la producción del texto retórico» (Albaladejo, 1991, p. 58), la cual es entendida como el conjunto de elementos y hechos retóricos que el orador tiene a su disposición y del cual selecciona lo necesario para la producción del texto en cuestión.

A continuación, se analizará las posibles coincidencias entre la propuesta de Anglés sobre la recitación de los cuentos infantiles y los alcances de la retórica tal y como se propone.

En el apartado «Cómo se recitan los cuentos», el pedagogo establece «siete puntos esenciales» para realizar dicha actividad:

selección del cuento

saber el cuento

sentir el cuento

analizar y bosquejar el cuento

modificar el cuento si es posible

hay que relatar simple, directa y expresivamente

el epílogo debe ser una sorpresa

Algunos de estos puntos se vinculan con las operaciones retóricas, aunque con la salvedad de que se observa la producción de una suerte de texto «en segundo grado»: el productor, es decir, el docente, ya tiene ante sí un texto terminado, el cuento. Y, sobre la base de dicho texto, debe «producir» uno que sea el que finalmente recite o exponga a sus estudiantes. Entonces, dicho proceso de producción del texto a exponer es el que, consideramos, se vincula con las operaciones retóricas.

Por ejemplo, la selección del cuento se puede vincular con la intellectio, pues el docente cuenta con una diversidad de relatos para usar en clase. De ellos, debe seleccionar aquel que encaje a los objetivos e intereses de la sesión. Anglés afirma que el tiempo en que se debe desarrollar dicha recitación es de aproximadamente una hora, con lo cual se observa que los cuentos a escoger deben ser breves. Además, de acuerdo con la tipología ya señalada, se debe especificar la intención de la recitación. A ello se debe sumar detalles como la edad de los niños, la etapa del año escolar en que se encuentran, las lecturas previas y la posteriores, etc. Todos son aspectos que se deben tener en cuenta antes de la producción de texto a recitar.

El bosquejo del cuento, así como su modificación «si es posible», se vincula con la operación de la dispositio, ya que considera la organización narrativa de los sucesos, los cuales deben ser ordenados a partir de los criterios de brevedad, proximidad y sucesión lógica (Anglés, 1931, p. 29). En la sección dedicada a los «estilos» del cuento, Anglés explica las partes en que el mismo debe ser recitado. Primero la introducción, la cual debe llamar la atención con expresiones como «Una vez...», «Hace muchos años...», «Allá en los tiempos lejanos...» (Anglés, 1931, p. 33). A continuación, viene el cuerpo o desarrollo, del cual se señala lo siguiente: «por medio del cuerpo del cuento a la masa auditiva debe tenérsele pensando frecuentemente en lo que ha de suceder después» (Anglés, 1931, p. 34). Finalmente, la recitación debe terminar con el epílogo. Aquí Anglés se detiene a reflexionar de manera más extensa sobre el efecto que el docente debe crear en la parte final de su exposición, ya que dicho epílogo no debe ser un sermón ni una apelación, sino un acto de sugestión para que el niño establezca sus propias ideas:

Se debe dejar la parte de la moral al cuidado del niño para que él los vea con sus propios ojos, y él los vé [sic] más claramente y se impresiona más profundamente si se le permite unos pocos minutos de silencio, después de haber terminado el cuento; en vez de que el niño sea arrastrado en una conversación hacia el tema del cuento que se haya leído, contado o relatado es mucho mejor guardar silencio (Anglés, 1931, p. 35).

Las sugerencias que Anglés da sobre la estructura del cuento a recitar incluyen reflexiones sobre su estilo «sencillo» y «directo», lo que también se vincula con la operación de la elocutio, aunque de forma muy sucinta. Sobre la memoria, el estudioso observa que el docente debe conocer e investigar profundamente el texto que va a recitar, pero que no debe memorizarlo, pues «la memorización destruye la libertad de la reminiscencia, elimina la espontaneidad y substituye una maestría de forma por una forma de esencia» (Anglés, 1931, pp. 26-27). Para el experto puneño, conocer y sentir el cuento deben concretarse a través de un estudio meticuloso del relato y su puesta en práctica antes de exponerlo ante los niños.

Sobre la actio o quinta operación, Anglés da consejos muy interesantes que, en general, deben ser analizados bajo la óptica de las estrategias de comunicación no verbal.

4.2. La comunicación no verbal

El libro de Anglés es interesante también por las sugerencias que da a los docentes sobre las técnicas no verbales: los gestos, los movimientos corporales, el espacio, etc. En este apartado se analizará algunos aspectos vinculados a dichas actividades complementarias de la comunicación verbal.

Fast define la kinésica como el estudio del lenguaje del cuerpo (Fast, 2005, p. 3). Los distintos gestos o movimientos realizados con una o más partes del cuerpo dan una información sustancial sobre lo que decimos (y no decimos) al interlocutor. Sobre este punto, Anglés sugiere al docente que «mientras cuide sus gestos, movimiento, voz, pausas, etc.», a partir de la premisa de que «los gestos son propiedad de los cuentos, de ellos y de la apreciación de su esencia depende cualquier movimiento» (Anglés, 1931, p. 28). En otras palabras, el docente puede haber elegido muy bien el cuento, conocer a profundidad su contenido y haber realizado una adecuada adaptación del mismo, pero si no lo narra empleando un adecuado conjunto de estrategias del lenguaje corporal, no podrá emocionar al niño a que se compenetre en la historia que escucha. Es la fundamental representación del cómo en el acontecimiento literario.

También se hace mención del paralenguaje, el cual se entiende como «la utilización de subidas y bajadas de tono e intensidad, de aumento o disminución de velocidad de emisión y de alargamiento de sonidos como recursos paralingüísticos que se emplean, de manera estratégica, para llamar la atención y resaltar, y estructurar el acto comunicativo, a la vez que muestran la actitud o el estado del hablante» (Cestero, 2018, p. 150). La voz y la pausa son elementos paralingüísticos que influyen en la motivación del niño cuando escucha la narración. Se debe tener una fuerza vocal que llame la atención, una adecuada vocalización de las palabras y unos cambios de entonación que permitan diferenciar los momentos climáticos de los anticlimáticos de la historia. De igual modo, la velocidad de la narración debe tener un equilibrio adecuado, que se complemente con las pausas necesarias que generen suspenso e interés.

Otro aspecto no lingüístico que Anglés considera es la proxémica, en la cual el docente evalúa «el uso que hace del espacio y cómo se posiciona en él, es decir, su ubicación espacial y su comportamiento proxémico significativo» (Cestero, 2018, p. 148). La ubicación de los interlocutores en el aula influye en cómo la narración es asimilada por los niños:

Vea que los alumnos estén sentados juntos y al alcance directo de su vista; no procure tenerlos en el orden que se hallan para recibir una clase de Aritmética o de la Naturaleza. El semicírculo familiar es la forma ideal para los pequeños grupos.

Recuerde lo siguiente: Los niños tienen que estar físicamente próximos para estar mentalmente próximos (Anglés, 1931, pp. 30-31).

El semicírculo en que deben distribuirse los niños permite que se sientan al «mismo nivel» que el docente. La ubicación crea así un ambiente de mayor compenetración. Ahora bien, dichas referencias proxémicas se deben complementar con los elementos que se pueden emplear con fines comunicativos. Este conjunto de factores ambientales puede planificarse o no, pero afecta el comportamiento de los interlocutores durante la narración:

Hay que ver anticipadamente el estado de ventilación, luz, polvo en las sillas, etc., porque son factores que influencian tremendamente el proceso de las clases. Se aconseja a los maestros tener sobre sus mesas y en las esquineras unos cuantos ramilletes de flores (Anglés, 1931, p. 31).

En síntesis, todos estos aspectos que rodean y complementan el acto comunicativo de la narración (kinésica, paralenguaje, proxémica, factores ambientales) cumplen una función gravitante a la hora de que los niños se motiven y entusiasmen con la historia narrada por su maestro o maestra.

5. Conclusiones

El concepto de cuento infantil se construye a partir de una decisión consciente de los autores-compiladores de escribir-adaptar un texto narrativo que pueda ser leído, entendido y gozado por un público que oscila entre los 4 y los 12 años. Las características del cuento infantil tienen en cuenta los personajes, la estructura, el desenlace, el tratamiento de la fantasía y la relación universalidad-localidad.

A partir del libro de Cooper, Anglés clasifica los cuentos infantiles en hádicos, de la naturaleza, históricos, bíblicos, y jocosos. Dicha clasificación puede ser contrastada con otras realizadas, por ejemplo, para los cuentos populares, como la de Aarne-Thompson o la de Flores Scaramutti, entre otras.

La propuesta de Anglés sobre la exposición de cuentos infantiles tiene implicancias retóricas. La selección del cuento se relaciona con la operación de la intellectio. La organización narrativa de los sucesos se vincula con la dispositio. La elaboración de un estilo sencillo y directo atañe a la elocutio.

El libro de Anglés sugiere que, durante la narración de cuentos infantiles, el docente tenga en cuenta un conjunto de técnicas de la comunicación no verbal: los gestos y movimientos que realice durante la exposición (kinésica); el manejo de la voz, la entonación y las pausas (paralenguaje); la ubicación del docente y de los estudiantes durante la narración (proxémica); y el uso de objetos que complementen el adecuado uso del espacio (factores ambientales).

La escuela y el cuento de Cipriano Anglés destaca como un texto pionero en el estudio del cuento infantil en el Perú. Establece un punto de partida del cual luego otros importantes escritores y estudiosos (Izquierdo Ríos, Flores Scaramutti, Jesús Cabel, Jorge Eslava, etc.) sacarán provecho para sus distintos aportes al estudio de la narrativa infantil. En ese sentido, se espera que el presente artículo genere debates e inquietudes acerca de esta importante porción de la literatura peruana.