Introducción

Los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita, participan en la configuración de la opinión pública, al influir en cómo las audiencias perciben y reaccionan a los hechos noticiosos. Este impacto ha sido documentado y analizado en diversos estudios (Cano Correa, 2013; McLellan y Shackleton, 2019; Eliott et al., 2018; Yumiya et al., 2019). Generalmente, se considera que mediante estos canales, los lectores, oyentes y espectadores evolucionan de meros receptores pasivos a activos intérpretes y críticos de los acontecimientos noticiosos (Jarman y McClune, 2007; Liu y Tsao, 2013).

Por su parte, la cobertura de noticias es esencial en este estudio porque actúa como la principal fuente de información para las personas acerca de eventos que ocurren lejos de su entorno inmediato. Cuando los sucesos tienen lugar, ya sea en otras regiones del país o en el extranjero, la mayoría de la gente se apoya en las noticias para comprender lo que está sucediendo (Ben-Porath y Shaker, 2010). Así, la forma en que los medios de comunicación deciden narrar estas historias -los detalles que incluyen, la perspectiva que adoptan- es importante para determinar cómo el público percibe y entiende estos eventos.

Este fenómeno trasciende más allá de las noticias en general y cobra especial interés en el periodismo escrito. Este último juega un rol relevante no solo en moldear y reflejar las percepciones sociales, sino también en la formación de la opinión pública en áreas específicas. Un ejemplo destacado es el ámbito de la educación, que es nuestro foco de interés. Al influir en cómo se perciben y se debaten los temas educativos, el periodismo escrito contribuye significativamente a la configuración de las políticas educativas (Lash et al., 2020). Esta influencia mediática se extiende a cómo los estudiantes enfrentan cambios y desafíos, integrando sus experiencias en el discurso público y afectando su capacidad de afrontamiento (Pat-Horenczyk et al., 2021). Además, la forma en que los medios reportan sobre temas educativos no solo configura las actitudes públicas, sino que también tiene un efecto directo en las políticas educativas y en la experiencia profesional de los docentes (Shine y O’Donoghue, 2013). Juntos, estos factores resaltan el poderoso rol del periodismo escrito en la dinámica educativa y su influencia en la comunidad educativa en general.

En un contexto similar, Bayas Aldaz et al. (2020) resaltan cómo la percepción social de las iniciativas universitarias relacionadas con la sostenibilidad se forma y entiende a través de la cobertura mediática. Además, investigaciones adicionales indican que estrategias como fomentar la educación, reducir la pobreza y aumentar la cobertura noticiosa de temas sociales son efectivas para cambiar actitudes, particularmente entre los jóvenes (Dalal et al., 2018).

Aunque la adopción del discurso de la economía del conocimiento y su promoción por la OCDE destacan la relevancia de la educación (ODS 4) para el progreso nacional, su presencia en la agenda periodística no es constante, y suele enfocarse en la cobertura de rankings (Barats, 2020; Shahjahan et al., 2022; Pizmony-Levy y Torney-Purta, 2018; Sellar y Lingard, 2013; Billaut et al., 2010), política educativa (Antunes y Visue, 2019; Santa Cruz, 2016; Piazza, 2014; Parcel y Taylor, 2015; Saenz y Moses, 2010; Ravela, 2003), activismo (Gagnon, 2018; Summer, 2015), incidentes de plagio o fraude académica (Larkham et al., 2002), la adopción de políticas contra el acoso escolar (Winburn et al., 2014) y cuestiones de expresión de género (Mobley Jr., 2019).

La importancia de la educación es indiscutible y requiere énfasis (Shine, 2017). Sin embargo, la cobertura mediática y la investigación sobre cómo los medios abordan la educación y sus implicancias son limitadas y señalan la necesidad de análisis en este campo (Cabalin y Antezana, 2016). Por ejemplo, en 2003, la cobertura resaltó que los latinos habían alcanzado el estatus del grupo étnico/minoritario más grande en Estados Unidos, pero se prestó poca atención nacional a las significativas disparidades en la educación de la población latina comparada con otros grupos, especialmente en la educación superior (Lozano, 2011). Esta falta de profundidad en la cobertura mediática sobre cuestiones educativas críticas subraya aún más la urgencia de investigaciones centradas y detalladas que puedan informar y mejorar el discurso público y las políticas sobre educación.

Este escenario enfatiza la necesidad imperativa de analizar detenidamente los enfoques periodísticos, también conocidos como frames, que se emplean al informar sobre educación y políticas educativas. Los marcos utilizados por los medios para estructurar los temas tienen el poder de desencadenar una serie de repercusiones sociales a medida que la audiencia interactúa con las noticias. Dicha interacción no solo confiere a la investigación una relevancia inmediata y crítica (Lecheler y de Vreese, 2018), sino que también influye decisivamente en el discurso público y puede llegar a establecer una agenda social dominante (McCombs y Shaw, 1972), marcando así la pauta en las conversaciones y prioridades colectivas.

Profundizar en estas dinámicas beneficiará tanto a la comunidad académica como a los profesionales, lo que permitirá identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la cobertura periodística educativa. Además, resalta la necesidad de una narrativa detallada y crítica por parte de los futuros periodistas, quienes deben entender la importancia de presentar los hechos, sus consecuencias y soluciones potenciales de manera clara y efectiva.

Educación de calidad y políticas educativas

El marco teórico de esta investigación se centra en dos aspectos fundamentales del sector educativo: la calidad y las políticas educativas. Según George Reyes (2020), el concepto de calidad educativa es polisémico y está sujeto a diversas interpretaciones. En síntesis, abarca desde el dominio de los códigos culturales básicos, al asegurar que los estudiantes estén versados en las competencias fundamentales que les permitan navegar y contribuir a su cultura, hasta el desarrollo de capacidades para la participación democrática y ciudadana, al fomentar una sociedad activa y consciente. Incluye también la habilidad de resolver problemas de manera efectiva, que evidencie una comprensión profunda y aplicada del conocimiento más allá de su mera adquisición. Además, la calidad educativa integra el desarrollo de valores y actitudes que promueven el bienestar colectivo y una vida de calidad para todos los miembros de la sociedad.

En este contexto, Hepp (2013) enfatiza la necesidad de ajustar las competencias educativas frente a los retos presentados por una sociedad influenciada por los medios. Hepp argumenta que los media no funcionan simplemente como canales para transmitir información, sino que actúan como ambientes que configuran activamente cómo percibimos e interactuamos socialmente. Según él, el proceso de mediatización ha modificado la estructura de cómo se entrelazan sociedad y cultura, al convertir la competencia mediática en una habilidad esencial para una participación efectiva en el mundo contemporáneo.

En el ámbito de la educación básica, la calidad educativa se enfoca en asegurar una formación sólida y equitativa desde los primeros años académicos. Considerada un derecho fundamental, la educación establece las bases para un desarrollo integral de los individuos y la sociedad. Su impacto trasciende los límites personales y académicos, ya que repercute en aspectos microeconómicos y macroeconómicos como la probabilidad de acceder a la educación superior, la distribución de ingresos, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza (Mora Rodríguez y Estrada Nates, 2021). Esta amplia influencia subraya la importancia de garantizar una educación básica de calidad para todos, como cimiento de una sociedad más equitativa y próspera. La competencia, creatividad y empatía de los futuros ciudadanos están profundamente enraizadas en la calidad de la educación que reciben en sus años formativos, lo que subraya la necesidad de mantener estándares elevados y consistentes. Esto implica un compromiso con la evaluación educativa, la inclusión y el acceso igualitario a una educación de calidad que prepare adecuadamente a los estudiantes para los desafíos del futuro (Bonilla et al., 2022).

No obstante, Galioto y Pérez Navarro (2021) agregan a este entendimiento una dimensión crítica al señalar que el concepto de calidad educativa, que partió como una visión amplia de mejora cualitativa del sistema, evoluciona cada vez hacia un enfoque centrado en los resultados específicos de evaluaciones educativas (sistemas de accountability). En efecto, este cambio ha tenido un impacto significativo en la dinámica educativa, debido a que impulsa la preferencia por centros privados y establece un criterio de distinción entre escuelas basado en los resultados de dichas evaluaciones. Este matiz en la concepción de calidad educativa refleja una tendencia hacia métricas más definidas y medibles que influyen directamente en las políticas y prácticas escolares.

Jacomini (2021) y Mateu-Luján (2021) también ofrecen análisis críticos acerca de la transformación de la calidad educativa y las políticas educativas. Jacomini (2021) critica la tendencia hacia la estandarización del aprendizaje bajo la Nova Gestão Pública en Brasil (1995-2018), y señala cómo esta ha promovido una gestión enfocada en la eficiencia y racionalización técnica. Tal enfoque ha redefinido el propósito de la escuela, al enfatizar habilidades y competencias específicas mientras se reduce la valoración de los profesionales de la educación. Por otro lado, Mateu-Luján (2021) identifica una tendencia similar en Europa, en la que la priorización de aprendizajes instrumentales, respaldada por la Unión Europea y la OCDE, ha relegado las disciplinas artísticas y humanísticas. Esta orientación se ve influenciada por evaluaciones como PISA y ha generado un llamado a reconsiderar los criterios para evaluar la calidad educativa, tomando en cuenta la complejidad, la intersubjetividad y la riqueza emocional del proceso educativo (Galioto-Allegra y Flores-Gonzalez, 2021). Al respecto, Mateu-Luján (2021) subraya la necesidad de una educación más integral que combine las artes y las ciencias, y fomente así la creatividad y el pensamiento crítico. Estos enfoques colectivos sugieren una revaluación de las políticas y prácticas educativas hacia una perspectiva más equilibrada y humana que reconozca la diversidad y profundidad del aprendizaje.

Las políticas educativas en el contexto de la calidad buscan fomentar la igualdad de oportunidades de acceso a la educación. De ahí que, al buscar mejoras significativas en la calidad y accesibilidad de la educación, deben considerar tanto los factores de la oferta como los de la demanda. De acuerdo con Ahmed et al. (2018), más allá de la escasez de maestros calificados y recursos didácticos, es necesario atender cuestiones como la pobreza y el trabajo infantil que afectan la valoración y efectividad de la educación. Así pues, las intervenciones deben ser sensibles a la desigualdad espacial, y monitorear los resultados del aprendizaje en función de los factores de desigualdad para optimizar el impacto de las políticas en distintos contextos. Una respuesta política integrada es esencial para elevar el valor de la educación y mejorar los resultados de aprendizaje, sobre todo para los estudiantes de entornos menos privilegiados. Además, la mejora del desempeño docente es clave, lo que requiere programas robustos de desarrollo profesional y un sistema exhaustivo de aseguramiento de calidad que abarque desde el reclutamiento hasta la formación de los educadores.

Por otro lado, Bolaño García et al. (2022) profundizan en cómo la calidad educativa y las políticas educativas se enriquecen a través de una investigación activa, el desarrollo de competencias clave, la colaboración internacional y la innovación constante. Este enfoque destaca la investigación como una herramienta fundamental para comprender y actuar sobre la realidad social, y resalta la necesidad de cultivar competencias investigativas en los educadores, así como la formación de redes de colaboración entre investigadores experimentados y emergentes. Reconocen la importancia de la socialización de resultados y avances en innovaciones educativas para fomentar la reflexión y el debate continuo, lo que contribuye a la mejora de la calidad educativa. Sjøberg (2018) argumenta que, aunque la enseñanza basada en la investigación puede no incrementar inmediatamente las puntuaciones en evaluaciones estandarizadas como PISA, tiene el potencial de profundizar la comprensión de los estudiantes sobre la naturaleza de la ciencia y motivar su interés en carreras científicas.

Integrando ambas perspectivas, se observa que la combinación de políticas educativas enfocadas en la equidad y la calidad educativa impulsada por la investigación, la innovación y la colaboración internacional constituyen una estrategia sólida y armoniosa para avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo, justo y de alta calidad. Este enfoque conjunto refleja una comprensión holística y dinámica de los desafíos y oportunidades en el ámbito educativo, a la vez que destaca la importancia de políticas bien informadas y prácticas innovadoras en la conformación del futuro de la educación.

Teoría del framing

Ansaldo (2021) sostiene que los periodistas especializados en temas educativos poseen un nivel elevado de capital simbólico y destaca la existencia de interacciones significativas entre los campos del periodismo y la educación, lo que enfatiza la idea de cómo la presentación de información educativa en los medios puede influir en la percepción pública y las políticas educativas.

Esta relación se entrelaza con las posturas de Snow y Benford (1988) y Entman (1993), quienes argumentan que los marcos o frames funcionan como principios de organización que guían la percepción y comprensión, al activar valores específicos y actuando como filtros para interpretar los significados de las interacciones sociales y la construcción de fenómenos sociales. Goffman (1974) argumenta que, para entender cómo las personas interpretan lo que les sucede, es esencial entender cómo han encuadrado esa situación. Es decir, cómo han definido el contexto y qué expectativas han creado sobre lo que debería suceder.

Los medios de comunicación utilizan media frames para organizar y presentar información de manera que sea accesible y comprensible. De esta manera, ejercen una influencia significativa en la percepción e interpretación del público ante eventos noticiosos (Chong y Druckman, 2007), y marcan así su rol fundamental en la conformación de la discusión pública (Lencina et al., 2023).

A través del enmarcado, una técnica que implica resaltar ciertos elementos informativos, los medios no solo facilitan la interpretación de la información por parte del público, sino que también orientan sus diferentes respuestas emocionales y cognitivas (Gitlin, 1980; Entman, 1993). Por tanto, lejos de ser meros transmisores neutrales de eventos, los medios seleccionan y moldean activamente la información basándose en sus propias agendas, valores e intereses, configurando así la realidad política (McNair, 2003; Donsbach, 2004; Blackmore y Thompson, 2004) y estableciendo los temas que dominan la esfera pública (Pasirayi, 2017). Este proceso de selección y énfasis determina no solo la comprensión del público sobre la información presentada, sino también su memoria, evaluación y, en última instancia, su comportamiento en respuesta a esta (Lindenberg y Steg, 2007).

De este modo, la información contextualizada en los marcos de referencia se convierte en una herramienta poderosa en manos del reportero o su editor (Snow et al., 2004), para moldear la percepción de los eventos y que los comunicadores puedan utilizarlos para generar efectos en la opinión pública (D’Angelo, 2017), haciendo que su papel en la sociedad sea tanto relevante como influyente en cómo se perciben los eventos y se forma el consenso social.

Método

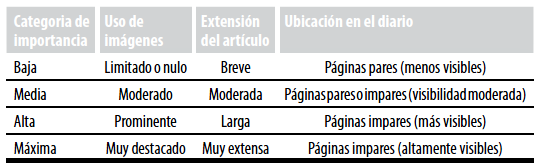

En este estudio, se implementaron dos técnicas analíticas para examinar la cobertura de eventos significativos en diarios de renombre. Inicialmente, se llevó a cabo un análisis de contenido para evaluar la presentación de los eventos destacados, considerando factores como la ubicación de la información (página par o impar), portada, así como la longitud y presencia de imágenes en los textos. Este proceso condujo al cálculo de la importancia de cada noticia, que utilizó el análisis de componentes principales (PCA) para sintetizar estas variables. Se descartó la variable «portada» del modelo PCA debido a su correlación insignificante con las demás. El valor obtenido en la medida de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,51, y un p-value en la prueba de esfericidad de Barlett significativamente inferior a 0,05, respaldaron el uso del PCA, lo que indica la existencia de estructuras latentes en los datos capturables por un componente principal. La varianza explicada por este componente, que excede el valor de 1 (1,6148), permite inferir que la segmentación de las informaciones en las categorías de importancia (baja, media, alta, máxima) es un reflejo de la agrupación basada en los cuartiles del principal componente identificado.

Luego, se aplicaron dos propuestas de encuadre. En primer lugar, recurrimos a las categorías de frame generales de Semetko y Valkenburg (2000), quienes identificaron cinco enfoques principales para realizar un análisis efectivo del discurso mediático. Según su propuesta, estos cinco encuadres noticiosos son: 1) atribución de responsabilidad, que asigna responsabilidad y posibles soluciones a un gobierno, individuo o institución; 2) conflicto, que destaca disputas entre individuos, grupos o instituciones; 3) interés humano, que busca emocionar o dramatizar la información; 4) moralidad, enmarcada en principios religiosos o éticos; y 5) consecuencias económicas, que resaltan los impactos financieros de un asunto. Estos encuadres ayudan a desglosar y entender el contenido discursivo en los medios de comunicación.

Adicionalmente, se examinó el encuadre temático, prestando especial atención a cómo los contextos político, económico y social influyen en la presentación del problema democrático a nivel regional. Este enfoque analítico parte de la premisa de que los géneros periodísticos, y en particular las noticias, no son meras presentaciones neutrales de hechos, sino construcciones que dependen de un encuadre específico. Este frame asigna ciertos rasgos, atributos o características a un asunto, tal como postula Pinto (2009), destacando algunas perspectivas sobre otras, tal como Nelson (1999) es citado por Prieto (2013), y resulta en una particular definición de problemas, según Entman (1993). Estas definiciones tienen el poder de moldear la comprensión pública, al generar potenciales efectos cognitivos y emocionales en las actitudes de los lectores, como sugiere Muñiz (2015).

Bajo esta lente, se seleccionó un corpus de notas informativas, interpretativas y de opinión centradas en la educación y la calidad educativa, publicadas por las réplicas de papel de los diarios El Comercio (Perú), Página/12 (Argentina) y El País (España), proporcionadas por la web de pago PressReader, en el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2019 (n= 260). La elección de estos periódicos se basa en su prestigio, línea editorial y su influencia en la conformación de la opinión pública. Para la gestión y organización de los datos recabados se procederá con la transcripción de los resultados en hojas de cálculo Excel y posteriormente se efectuará un análisis estadístico mediante el software SPSS.

Resultados

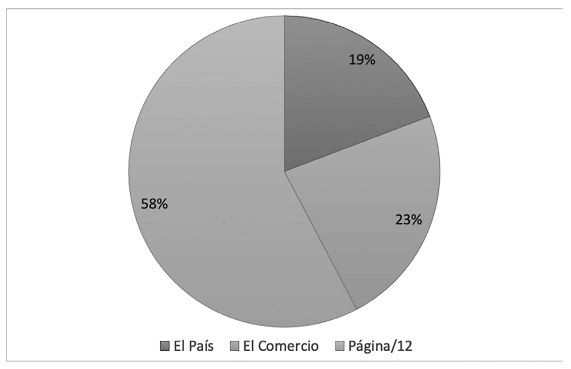

El análisis del material muestra que Página/12 sobresale en la cobertura de temas educativos y de políticas públicas, con un 60 % del total de las noticias, lo que constituye más de la mitad de la frecuencia combinada de El País y El Comercio. Este predominio no solo refleja una posible orientación editorial hacia estos temas, sino que también podría ser un indicativo de las preferencias de su lectoría. Con 150 piezas publicadas, Página/12 parece desempeñar un papel significativo en la configuración del diálogo sobre educación y políticas públicas, lo que a su vez podría tener implicaciones en la conformación de las opiniones y en la toma de decisiones políticas en la sociedad donde este medio argentino circula.

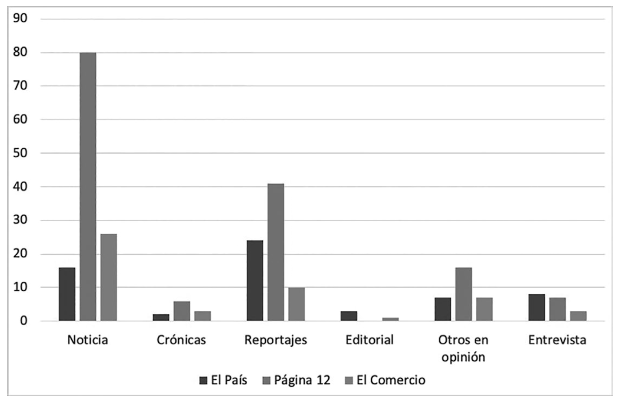

Del total de 260 piezas analizadas, Página/12 se destaca por su concentración en noticias y reportajes, con un 31 % y un 16 %, respectivamente, lo que demuestra su fuerte enfoque en la cobertura informativa y en profundidad. Por otro lado, El País muestra un interés equilibrado con un 6 % en entrevistas, lo que refleja su tendencia a proporcionar una perspectiva más personalizada sobre los temas. El Comercio tiene una presencia más moderada en todas las categorías, ya que indica una diversificación de contenido pero con menor frecuencia en cada género en comparación con Página/12.

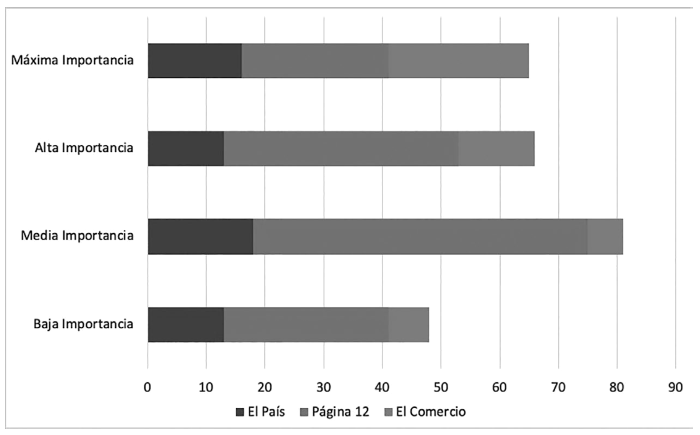

En Página/12 no solo predomina en la frecuencia general de noticias, sino que también muestra una inclinación por artículos de mayor extensión y con gráficos, indicativo de un enfoque en contenido detallado y visualmente atractivo. Aunque lidera en la mayoría de las categorías de importancia, su supremacía es especialmente notable en noticias de media importancia, que ocupan más de dos tercios del total en esta clasificación. En contraste, El Comercio, si bien publica menos contenido, parece priorizar las noticias de máxima importancia y también presenta una proporción significativa de noticias en páginas impares, lo cual a menudo se asocia con la prioridad editorial. El País, por su lado, distribuye su enfoque de manera más equitativa entre las distintas categorías de importancia y muestra una mezcla balanceada de noticias en páginas pares e impares, así como una participación moderada en el uso de gráficos, lo que sugiere una estrategia de diversificación en sus informaciones.

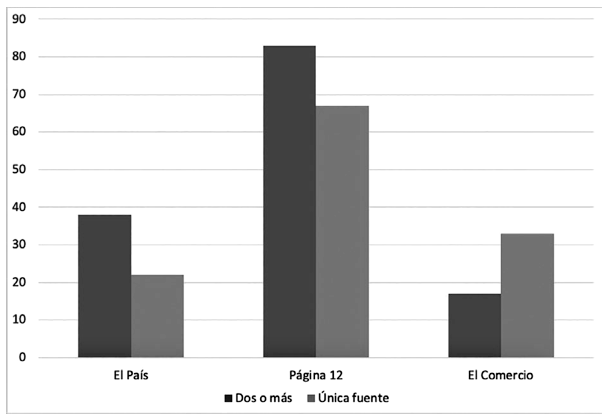

Al examinar la distribución del uso de fuentes entre los diarios, se percibe una tendencia hacia la utilización de dos o más fuentes. Así, El País presenta esta característica en un 63 % de los casos, Página/12 en un 55 % y El Comercio tiene un menor 34 %. En contraste, el uso de una única fuente es predominante en el 66 % de las ocasiones para El Comercio, seguido de Página/12 con un 45 % y El País con un 37 %.

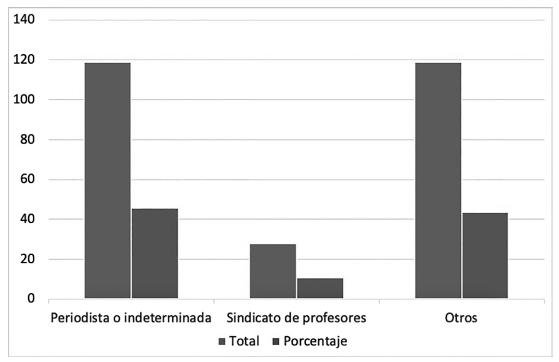

La figura 5 muestra que las informaciones se originan predominantemente de «periodistas o fuentes indeterminadas» con un 46 %, seguidas por el «sindicato de profesores» con un 11 %. Las fuentes restantes, que cada una contribuye con 10% o menos, se agrupan bajo «otros» y representan el 44 % del total. Dentro de este grupo diverso, «multisectorial» lidera con un 8 %, seguido por categorías variadas (agrupadas como «otros») con 7 %, «políticos / Ministerio de Educación» y «académicos» cada uno con 6 %, «profesores / grupos de profesores» con 4 %, y «padres de familia / asociación de padres» con 4 %. Las contribuciones menores incluyen «informes y estudios no gubernamentales» y «escolares» (ambos con 2 %), «funcionarios públicos (supervisores)» (2 %), y otros con menos del 1 % cada uno, como «consultores», «directores», «documentos del gobierno (órdenes)», «especialistas del centro educativo» y «sistema de justicia/juzgados».

En cuanto a las fuentes utilizadas por diarios, Página/12 destaca por su uso diversificado, especialmente con 20 menciones a fuentes «multisectoriales» y 10 a «profesores/grupos de profesores», lo que sugiere una cobertura amplia que incluye perspectivas de diferentes sectores y del ámbito educativo. El Comercio y El País muestran una dependencia similar en las fuentes políticas y académicas, pero en menor grado que Página/12. Es notable que los diarios no han utilizado «funcionarios del sindicato», «informes y estudios gubernamentales», «declaraciones de gobierno» ni «estudios revisados por pares» como fuentes. El «sindicato de profesores» es significativamente más citado en Página/12, con 27 menciones, lo cual indica que este diario podría tener un enfoque particular en temas de educación o laborales. Este análisis sugiere que mientras Página/12 parece tener un enfoque más amplio y posiblemente más enfocado en la educación y la colaboración multisectorial, El País y El Comercio tienden a depender más de la reportabilidad interna o de fuentes no especificadas.

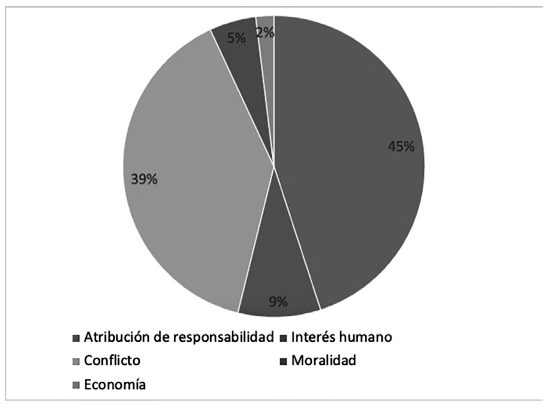

En el análisis de frames conforme a la tipología de Semetko y Valkenburg, el encuadre de atribución de responsabilidad resultó ser el más predominante, ya que constituye el 45 % de las instancias. El frame de conflicto también fue significativo, al representar el 39 % de los casos, lo que sugiere que las dinámicas de disputa son un tema recurrente. Por su parte, el frame de Interés humano ocupó el 9 %, es decir, ofrece una perspectiva más personalizada y emotiva en menor medida. Los frames de moralidad y consecuencia económica fueron menos prevalentes, con un 5 % y un 2 %, respectivamente.

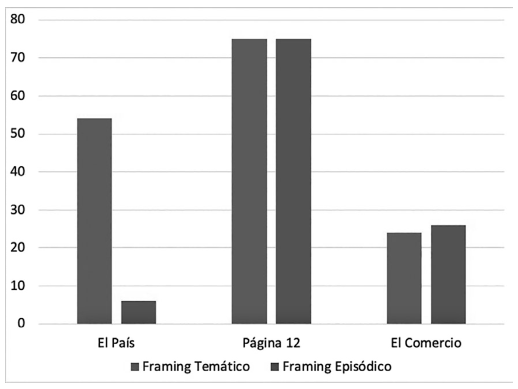

En el estudio de la utilización del framing episódico y temático en las noticias de tres periódicos, se descubrió una tendencia general hacia el encuadre temático, con un 59 % del total de las noticias analizadas, en comparación con un 41 % de framing episódico. Específicamente, El País demostró una inclinación hacia el framing temático, mientras que Página/12 presentó un equilibrio entre ambos tipos de enfoques, con una distribución equitativa de noticias episódicas y temáticas. Por su parte, El Comercio tuvo una ligera preferencia por el framing episódico.

Discusión

La realización de esta investigación en 2019, un periodo anterior a la pandemia de covid-19, ofrece un contexto importante para interpretar los resultados obtenidos sobre la cobertura mediática de Página/12, El Comercio y El País. Este marco temporal prepandémico es esencial por varias razones. Primero, refleja las prioridades y enfoques de los medios en un momento de relativa normalidad, sin la influencia de las circunstancias excepcionales que trajo la pandemia. Esta línea base es vital para comprender cómo los temas de educación y políticas públicas eran tratados y valorados antes de la crisis global. Segundo, proporciona un punto de referencia para futuros estudios comparativos. Analizar la cobertura mediática en un periodo prepandémico permite evaluar cómo los eventos globales significativos, como la pandemia, pueden alterar las prioridades editoriales y el tratamiento de temas cruciales como la educación y las políticas públicas.

El predominio de Página/12 en la cobertura de temas educativos y de políticas públicas, evidenciado en el análisis, resalta su probable orientación editorial y respuesta a las preferencias de su audiencia, al alinearse con la teoría de que los medios son influencias prominentes en la configuración de la opinión pública (Cano Correa, 2013; McLellan y Shackleton, 2019). Esta cobertura contrasta con la de El Comercio y El País, que exhiben enfoques más moderados y menos enfocados en estos temas.

El enfoque de Página/12 en noticias y reportajes, y su tendencia a incluir artículos de mayor extensión y con gráficos, contrasta con la estrategia de El País y El Comercio. Mientras El País muestra un interés equilibrado con un 6 % en entrevistas, lo que refleja una tendencia a proporcionar una perspectiva más personalizada con fuentes expertas, El Comercio adopta un enfoque más moderado en todas las categorías, lo cual sugiere una estrategia de diversificación de contenido. Esta diferencia en los enfoques periodísticos es relevante, ya que, como indican Shine y O’Donoghue (2013), la forma en que los medios reportan sobre temas educativos configura no solo las actitudes públicas, sino también las políticas educativas y la experiencia profesional de los docentes. Por otra parte, la utilización de fuentes revela una tendencia hacia la diversificación en Página/12, con un uso notable de fuentes «multisectoriales» y «profesores/grupos de profesores». Esto sugiere una cobertura amplia que incluye perspectivas de diferentes sectores y del ámbito educativo. En comparación, El Comercio y El País dependen más de sus propios recursos, como periodistas, para la recopilación de información y la elaboración de noticias, en lugar de utilizar fuentes externas o independientes, o de fuentes no especificadas, lo que podría limitar la profundidad y el alcance de su cobertura en temas educativos y políticos.

Como destaca Ansaldo (2021), los periodistas que cubren temáticas educativo-pedagógicas poseen niveles más altos de capital simbólico, lo cual les confiere una mayor autonomía dentro del campo periodístico. Esto permite una cobertura que puede ser más crítica y exhaustiva, no limitada simplemente a reproducir las líneas editoriales impuestas por los poderes dominantes dentro del campo mediático.

Por su parte, Hepp (2013) afirma que la mediatización ha reformado la interacción entre sociedad y cultura, al hacer esencial la competencia mediática para participar efectivamente en la sociedad moderna. Los medios no son meros transmisores de información, sino que configuran activamente nuestra percepción y nuestras interacciones sociales. Ello implica que una comprensión crítica de cómo los medios enmarcan la información es fundamental para los consumidores de noticias en el contexto educativo y político.

Es por esa razón que la teoría del framing, que sugiere que los medios utilizan marcos selectivos para guiar la interpretación del público (Entman, 1993; Chong y Druckman, 2007), es particularmente útil para entender las estrategias de estos medios. Página/12, con su énfasis en frames de atribución de responsabilidad y conflicto, parece orientar activamente la percepción y la interpretación de su audiencia hacia temas específicos, lo que es consistente con la idea de Goffman (1974) sobre cómo los individuos encuadran y definen el contexto de las situaciones. El País, por su parte, no muestra un enfoque equilibrado en el uso de estos frames, lo que podría indicar una estrategia editorial que busca influir en la opinión pública de manera diferente, quizás orientada a otros aspectos de los temas educativos y políticos. Esto se alinea con la comprensión de que los medios seleccionan y moldean activamente la información basándose en sus propias agendas (McNair, 2003; Donsbach, 2004). El Comercio, con su ligera preferencia por el framing episódico, también indica una estrategia diferente, posiblemente centrada en presentar los eventos de una manera más neutral o variada.

La discusión sobre los marcos empleados por los medios para estructurar los temas destaca su poder para desencadenar una serie de repercusiones sociales, tal como se refleja en la interacción de la audiencia con las noticias (Lecheler y de Vreese, 2018). Los distintos enfoques de framing adoptados por Página/12, El Comercio y El País no solo determinan la comprensión del público sobre la información presentada, sino que también pueden influir en su comportamiento en respuesta a la misma (Lindenberg y Steg, 2007).

Conclusiones

El contexto prepandémico de esta investigación añade una perspectiva importante para la comprensión de la dinámica mediática en tiempos de normalidad y ofrece un punto de partida esencial para análisis posteriores que busquen explorar los efectos de la pandemia en la cobertura mediática y la opinión pública.

En nuestro estudio, la prensa escrita juega un papel relevante en la configuración de la opinión pública, especialmente en áreas específicas como la educación. Los medios no solo informan a la audiencia sobre eventos lejanos a su entorno inmediato, sino que también moldean activamente cómo se perciben y se debaten estos temas. La manera en que los medios deciden narrar historias y los detalles que eligen incluir determinan en gran medida la percepción y comprensión del público de los eventos noticiosos.

Los medios de comunicación, particularmente en el ámbito de la prensa escrita, contribuyen a la conformación de políticas educativas. Al influir en cómo se perciben y discuten los temas educativos, los medios afectan no solo las actitudes públicas sino también las decisiones y prácticas políticas relacionadas con la educación. Esta influencia mediática también se extiende a cómo los estudiantes y profesores enfrentan cambios y desafíos en el ámbito educativo.

La teoría del framing resalta el poder de los medios para estructurar la presentación de temas y noticias, desencadenando así repercusiones sociales significativas. Los frames empleados por los Página/12, El Comercio y El País no solo facilitan la interpretación de la información por parte del público, sino que también orientan sus respuestas emocionales y cognitivas. Estos marcos son herramientas poderosas que los comunicadores utilizan para influir en la opinión pública y pueden establecer una agenda social dominante, resaltando ciertas perspectivas sobre otras.