Introducción

La Universidad de la República (Udelar) ha sido y continúa siendo la institución universitaria pública con mayor arraigo y prestigio en la sociedad uruguaya. En su tránsito por diferentes momentos de transformación se ha arriesgado con lucidez, coraje y responsabilidad para promover movimientos de transformación (autonomía y cogobierno, diversificación y ampliación de carreras, descentralización territorial, creación de comisiones de investigación, extensión y enseñanza, entre otros). Como afirma Nóvoa:

Hoje, muito mais do que no passado, as universidades são centrais na discussão dos grandes temas do século, a começar pela proteção do planeta Terra, pela compreensão das mudanças tecnológicas e pela defesa da vida humana. Da universidade espera-se a capacidade de se inscrever na cidade, de assumir uma responsabilidade cívica, sob pena de se tornar irrelevante (2019, p. 56).

En la encrucijada mundial actual, atravesada por tiempos y espacios de masificación de la educación superior y la creciente importancia de la ciencia, se imponen cambios profundos en la universidad que exigen una pedagogía universitaria crítica y revolucionaria. Se trata de una pedagogía inscripta en la praxis entramada en las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación que construyen los sujetos pedagógicos (estudiantes, docentes, egresados y otros agentes culturales). En este contexto adquiere sentido la noción de prácticas integrales, que incluyen las tres funciones clásicas de la educación universitaria (enseñanza, investigación y extensión).

A estos desafíos, se suma una problemática ignorada y hasta subestimada en la universidad, tanto en relación con la educación en general como con la educación superior. Hacemos referencia a la formación de futuros docentes. Al respecto, cabe señalar que fue en 1939 cuando se creó el Curso de Profesores de Educación Física1, no universitario, a cargo de la Comisión Nacional de Educación Física con sede en Montevideo. Es particularmente relevante señalar que, igual que la formación de profesores y maestros en el país, estos cursos se ocuparon de la formación teórico-práctica de profesores, centrados en la enseñanza, pero con escaso desarrollo de la investigación y producción de conocimiento. Sin embargo, este enfoque curricular de los cursos de profesores de EF no fue obstáculo para que la institución emprendiera procesos de cambio para enfrentar diferentes problemáticas y desafíos que fueron aconteciendo hasta llegar al momento (2004-2006) en que se puso en discusión su futuro universitario.

Las sucesivas transformaciones condujeron a un gradual cambio de cultura y de identidad, mientras, al mismo tiempo, se desarrolló el histórico proceso que culminó con el pasaje de ISEF a la Udelar. En este periodo, lo político y lo pedagógico significaron campos de lucha y enfrentamientos, los cuales se revelaron en un sinfín de emociones encontradas, de agonías y de gratificaciones (Chiappini y Ferrés, 2013, p. 11).

Este proceso, con avances y retrocesos, concretó el ingreso a la universidad en 2006 y marcó un giro político-pedagógico fundamental que ha movilizado al demos universitario en su conjunto para construir nuevas institucionalidades. Se instala un diálogo ético y político entre tradiciones y nuevas perspectivas educativas, que orientan las políticas curriculares e inciden en la renovación de planes de estudio y la incorporación de prácticas articuladas de enseñanza, investigación y extensión.

En el contexto actual, 17 años después del ingreso a la Udelar, nos preguntamos cómo desarrollan su profesionalidad los egresados al ingresar en el campo profesional. Por tanto, en esta investigación nos proponemos explorar la construcción de sentido de la praxis profesional de los licenciados en EF en sus primeros años de ejercicio profesional. Para realizar el estudio, utilizamos un enfoque etnográfico centrado en observaciones, diálogos y narraciones con la intención de cartografiar los significados que atraviesan la vida cotidiana en las instituciones educativas, así como también reconocer continuidades y transgresiones que condicionan a los jóvenes profesionales. Nos interesa reconocer niveles del ejercicio de la autonomía de los profesores al tomar decisiones sobre sus prácticas, el trabajo colaborativo y la creatividad de sus propuestas de enseñanza. Es evidente que el trabajo de campo implica generar espacios de reflexión y autorreflexión desde una perspectiva colectiva y social acerca de la praxis de la EF de los profesores principiantes.

Este abordaje de la investigación nos sitúa en la encrucijada en la cual todos somos educadores y educandos y nos interpelamos desde la intersubjetividad y el respeto a la convivencia humana, político-cultural y pedagógica para producir conocimiento. A partir de la reflexión colectiva, es posible contribuir a mejorar la praxis de los profesores participantes y empoderar a todos como agentes culturales transformadores. En el mismo sentido, consideramos que este conocimiento constituirá un aporte significativo para evaluar la actual formación que ofrece ISEF y generar auténticos y necesarios movimientos de transformación. Desde esta perspectiva, entendemos que la profesionalidad docente es una actividad humana en devenir, conflictiva, incierta y desafiante que exige la participación intelectual de los involucrados en contextos institucionales diversos.

Algunas aproximaciones teóricas

La praxis pedagógica: entre lo público y lo privado

Resulta ineludible apelar al pensamiento freiriano para aludir a la praxis.

Sin duda, un referente latinoamericano y contemporáneo cuyas huellas trascienden su obra y adquieren una auténtica vigencia en toda acción humana que lucha por la emancipación.

Lo que nos parece indiscutible es que, si pretendemos la liberación de los hombres, no podemos empezar por alienarlos o mantenerlos en la alienación. La liberación auténtica, que es la humanización en proceso, no es una cosa que se deposita en los hombres. No es una palabra más, hueca, mitificante. Es praxis, que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo (Freire,1993, p. 84).

En clave aristotélica, en la praxis el sujeto mismo se transforma en su propia acción, en su propia práctica; por tanto, el hombre es un sujeto en devenir. Sin embargo, en sentido marxista supera esta mirada y argumenta que la praxis deviene en emancipación porque emana de las relaciones productivas como producto estético que va más allá de los sentidos. Ya que los sentidos son producto de una teoría que nos orienta y asigna significados humanos a la realidad material:

entendemos que existe una dimensión ética que liga inexorablemente la producción de conocimiento con las posibilidades de transformación sobre la praxis a partir de la determinación de la factibilidad, es decir, del lugar de la posibilidad en el hacer de la educación y por tanto de la educación física (Corbo, 2021, p. 11).

En la misma línea, las pedagogías críticas constituyen un horizonte emancipador, inconcluso y en devenir que reclama reflexiones críticas para elaborar un proyecto educativo como agencia humana (Salvá, 2019). Se trata de un proyecto político-cultural sustentado en el poder del argumento y la negociación, que reconoce los metarrelatos como referencia para construir nuevos imaginarios colectivos inscriptos en una conciencia epistemológica, ética y política. En tanto proceso de concientización, pone atención en los discursos que pretenden anular el pensamiento reflexivo y la capacidad de asombro sometiéndolos a la crítica ideológica para develar intentos de silenciar las voces de oposición e impedir la organización de formas de resistencia.

La ética, en este caso, no es un asunto de elección individual o relativismo, sino un discurso social fundado en luchas que se niegan a aceptar la explotación y el sufrimiento humanos innecesarios. De tal modo, la ética se aborda como una lucha contra la desigualdad y un discurso para expandir los derechos humanos básicos (Giroux, 2003, p. 306).

Como venimos argumentando, en la praxis se aprende a comunicar la creación intelectual propia poniéndola en diálogo con otras creaciones culturales. De ahí que esta concepción de práctica pedagógica la convierte en posibilidad, a la vez, polémica, indeterminada y poco previsible. Es esta condición de posibilidad la que confirma el juego de relaciones humanas, epistemológicas, éticas y políticas que convierten la práctica en praxis. Como tal, supone la relación dialéctica entre el conocimiento de la teoría y el conocimiento de la práctica que involucra momentos de reproducción (transmisión cultural), instancias de producción (creación personal) y de recontextualización (momento en el cual toda producción adquiere sentido en otro contexto social). Al situarnos en este escenario, en el cual se entrecruzan múltiples dimensiones de la praxis profesional, nos arriesgamos a pensar en un territorio en proceso continuo de transformación que nos desafía a pensar en las implicaciones sociales de vida cotidiana en la experiencia educativa.

Vislumbrar el conflicto en el interior del proceso pedagógico supone ubicarlo en el campo de luchas por la hegemonía. Los sistemas educativos no escapan a ese espacio, aunque es necesario señalar la relativa autonomía de la producción educacional y la especificidad del orden discursivo pedagógico (Puiggrós, 1994, p. 26).

La pedagoga argentina interpela el habitus instalado por las pedagogías dominantes en escuelas y universidades y formula propuestas pedagógicas que se oponen a la producción de sujetos pedagógicos homogéneos y discursos legitimados por el pensamiento iluminista. En acuerdo con la ciencia social crítica, asume el interés emancipador para cuestionar el pensamiento positivista que, amparado en la exigencia de neutralidad y objetividad en la educación niega las diferencias y sitúa al diferente en un imaginario de anormalidad como cuestión privada. En esta lógica, se desconoce la complejidad y pluralidad de las situaciones socioeducativas concretas que configuran las biografías escolares (Alliaud, 2003) y condicionan la construcción de las identidades profesionales.

A partir de estas argumentaciones asumimos que pensar la educación exige abrir los sentidos y aprender a involucrarse con el complejo mundo educativo (Cullen, 2004). Es decir, es necesario saber verla, identificar la provisoriedad histórica de muchas huellas que evidencian prácticas educativas que, por imitación, caracterizan el paisaje educativo al generar admiración, duda, temor o asombro. En cualquier caso, se presenta un problemático horizonte de utopía que construimos y en el que nos construimos como sujetos políticos y sociales situados. Al decir de Cullen (2004), «La racionalidad de la educación como objeto teórico es la racionalidad propia de una práctica social e histórica, lo cual significa que es una racionalidad ético-crítica» (p. 25).

Cabe señalar que el pensamiento crítico se define desde una triple racionalidad: a) una racionalidad dialéctica de las relaciones entre práctica y teoría, b) una racionalidad hermenéutica para interpretar la dialéctica entre práctica y teoría, y c) una racionalidad ético-política a través de la cual se interpela la discursividad históricamente constitutiva de la comunidad educativa. La cuestión se centra hoy en poner en discusión la idea de formación (Bildung) como autonomía personal, como autoformación que busca desarrollar la plenitud humana en una lucha por la desalienación individual y social. Se trata de reivindicar una acción contra la superstición y el intelectualismo con la intención de construir subjetividad ética desde la solidaridad.

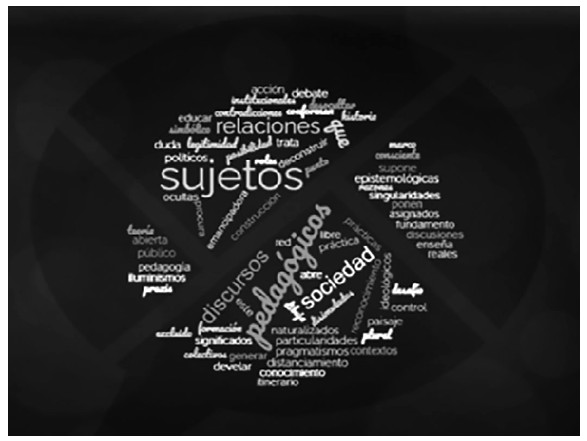

Desde esta perspectiva, vale decir que en la educación no hay sujetos de conocimiento sin experiencia teórica y práctica, ni cultura enseñable sin formación social e histórica. En cualquier caso, la formación de sujetos pedagógicos en una sociedad libre, abierta y plural es el fundamento de las relaciones entre práctica y teoría, conocimiento y acción, sociedad e historia en el ámbito de discursividades en pugna. Es decir, los sujetos de la praxis buscan develar contradicciones ocultas en prácticas, que se conforman como una red de control simbólico sobre las singularidades de sujetos colectivos, contextos políticos e institucionales reales.

Supone el desafío de cuestionar discursos naturalizados para desocultar significados ideológicos disimulados que ponen en duda la legitimidad de lo que se enseña y el reconocimiento de roles asignados a los sujetos. En este punto, se abre un paisaje de posibilidad para generar un debate en torno a los sujetos pedagógicos y los discursos pedagógicos en el marco de una pedagogía de lo público. Se dibuja un itinerario de distanciamiento consciente de iluminismos y pragmatismos que han excluido discusiones epistemológicas en torno a las relaciones entre las razones de educar y la construcción de una praxis emancipadora.

Ahora bien, las ideas hasta aquí presentadas constituyen el marco de referencia para delimitar la praxis pedagógica como objeto de investigación. En consecuencia, entendemos que el conocimiento profesional docente no puede desvincularse de las experiencias personales, culturales, sociales, tecnológicas, e incluso emocionales y afectivas. De ahí el interés en indagar la docencia como construcción histórica, procurando distinguir los condicionamientos que contribuyen a configurarla como actividad pedagógica situada. Inicialmente, se reconocen dos referentes que construyen tradiciones reificadas de la práctica pedagógica: 1) la cultura institucional en la que se desarrolla y 2) la biografía escolar (Alliaud, 2003) de los educadores, que se convierten en un obstáculo para su transformación. A partir de este punto, asumimos la docencia como una praxis profesional que transciende el conocimiento heredado para posicionarse en espacios colectivos que se apropian del saber de la teoría y el saber de la práctica como herramienta para la construcción reflexiva de conocimiento.

Significa, en acuerdo con Carr (1996), que la práctica profesional es una actividad intencional y consciente que piensan y desarrollan los educadores. No responde a una temporalidad lineal, sino que se va conformando como un devenir asociado a algo impredecible, imprescriptible e imprevisible. En este sentido, pensamos la praxis como un entramado rizomático (Deleuze y Guattari, 1994) de relaciones en varias direcciones y conexiones abiertas. Una praxis que configura una lógica dialéctica del conocimiento pedagógico dentro y fuera del aula a través de conexiones múltiples entre acciones, concepciones y experiencias diversas.

Es preciso aclarar que la praxis de la EF se despliega en un campo profesional en crecimiento y diversificación creciente, lo cual desafía tanto la producción de conocimiento específico como la formación de sujetos pedagógicos procurando avanzar en el sentido pedagógico y decolonial (Walsh, 2017). En ese complejo entramado emergen contradicciones, continuidades y rupturas, como un vaivén entre conservación y transformación, que no encuentra anclajes claros en las huellas históricas sin apelar a la reflexión crítica para superar la praxis inicial y crear otra praxis, informada y emancipadora. Partimos del supuesto que, en los primeros años de la praxis profesional, los licenciados en EF se encuentran expuestos a la dinámica de la incertidumbre y los desafíos singulares de contextos específicos que, por un lado, los condicionan y, por otro, abren posibilidades para crear nuevas respuestas, coyunturales, provisorias y performativas. No se trata de contraponer la praxis de profesores memorables y los que recién se inician, sino, en identificar la encrucijada rizomática de construcción de sentidos de la praxis profesional en los años de iniciación en la docencia.

Abordaje metodológico

La experiencia etnográfica como investigación-formación

El abordaje del objeto de investigación se articula como una etnografía de la praxis que implica involucrarse en la vida cotidiana de la diversidad de las aulas de EF (plaza, gimnasio, cancha, piscina, parque, patio) para construir un diálogo auténtico entre investigadores y profesores.

La etnografía no es una práctica inocente. Nuestras prácticas de investigación son performativas, pedagógicas y políticas. A través de nuestra escritura y nuestra charla, promulgamos el mundo que estudiamos (Denzin, 2013, p. 212).

El enfoque etnográfico de la investigación educativa, siguiendo aportes de Rockwell (2009), Denzin y Lincoln (2012), Denzin (2013) y Velasco y Díaz de Rada (2015), se configura como un modo de hacer investigación que supone cambios epistemológico, metodológico y político. En tanto otra epistemología, el modo de conocer no está predeterminado por supuestos científicos propios de la lógica lineal de la investigación (teoría, hipótesis, operacionalización, muestreo, recogida de datos, interpretación y validación). Por el contrario, el conocimiento se produce en la relación con los otros (los participantes en la investigación), con lo que nos cuentan, los que hablan de sí mismos como colectivo para historizar experiencias singulares y plurales y, a la vez, dialogar con los investigadores. En este sentido, supone un tratamiento especial de la información elaborada a partir de un amplio trabajo (empírico) de campo articulado con reflexiones teóricas en la producción de textos escritos.

Desde lo metodológico, una etnografía educativa es un proceso que no se reduce a la elección y uso de determinados instrumentos para la recolección de datos. En su lugar, alude a una praxis de investigación que exige replantear y redimensionar el trabajo de campo a partir de un conjunto de ideas, proposiciones, intenciones y supuestos que configuran la experiencia de los participantes y los investigadores situados en un contexto educativo real. Es, por tanto, un modo de indagación que podemos saber cómo comienza, pero no a dónde nos lleva. De esta manera, ofrece un modelo de trabajo que permite comprender la actividad profesional de los profesores y los significados de la praxis que construyen en un paisaje de relaciones entre problemas, políticas, prácticas e instituciones educativas. Como tal, permite superar la mirada del mundo como algo dado e instala la idea de un devenir plural que nos coloca frente a lo que sabemos y a lo que descubrimos a través de la reflexión de lo que hacemos y no hacemos como investigadores, lo que los otros dicen y lo que no dicen en el proceso colectivo relacional.

En este punto, emerge la dimensión política de la investigación etnográfica, ya que toda investigación es ideológica, por lo cual cuestiona y se distancia de la noción de objetividad y neutralidad dominantes en el pensamiento moderno. Significa que participantes e investigadores proyectan y se proyectan desde una posición acerca de la realidad cultural a la que se aproximan para describirla explicarla y comprenderla. El problema surge si no se reconoce ni se hace público tal posicionamiento, pretendiendo ocultarlo con artificios camuflados en el uso del lenguaje y los símbolos. Por consiguiente, es preciso aclarar que en este estudio los investigadores somos docentes o estudiantes del campo de la EF, lo que constituye una situación de proximidad ya constituida con el objeto de investigación y un conocimiento cercano al contexto sociohistórico en el que acontece. Esta condición de proximidad y cercanía conforma cierta identidad de pertenencia a la comunidad profesional de los sujetos de la investigación que nos convierte en nativos. Tal implicación podría considerarse un beneficio en sí mismo; sin embargo, está expuesta al desafío de distanciamiento del objeto y del contexto de investigación que exige al investigador descentrarse de sí mismo y ubicarse como extranjero para aprehender la totalidad de la experiencia sin distorsionar los significados culturales que le asignan los agentes participantes. La tensión entre proximidad y distanciamiento constituye una de las problemáticas propias del proceso de investigación etnográfico que se sustenta en una variedad de relaciones sociales que configuran el trabajo del investigador.

A tales efectos, la indagación de la praxis educativa de los licenciados principiantes se esboza como un itinerario abierto, con la intención de explorar recursivamente la temática teniendo como referencia los siguientes objetivos:

Reconocer diferentes formas de construir identidades del profesor de EF en el contexto profesional.

Analizar la disposición de los licenciados para aprender desde la curiosidad, la búsqueda y la creatividad.

Reflexionar sobre las condiciones sociales, ideológicas e institucionales que habilitan u obstaculizan una profesionalidad docente en devenir.

En este recorrido metodológico se asume un posicionamiento atento y abierto a escuchar, ver, describir, traducir e interpretar (Velasco y Díaz de Rada, 2015) la praxis en su complejidad. Supone un trabajo de campo intenso y prolongado que exige establecer relaciones sociales sostenidas con la comunidad de praxis que se investiga con el propósito de ser parte de ella. O sea, es necesario crear un escenario de confianza para construir una descripción densa de microhistorias singulares con sentido de totalidad. En esta instancia, nos preguntamos si nosotros elegimos la metodología o la metodología nos elige a nosotros si pretendemos acercarnos a los sentidos y significados de la experiencia humana. La respuesta parece indicar que la metodología y la temática de investigación se constituyen mutuamente. Por esta razón, en la producción de información priorizamos los aportes de las historias de vida de los profesores participantes en la investigación para hacer visible la vida cotidiana en las clases de EF. Es posible que, a partir de estas historias, se organicen ruedas de diálogo entre los profesores participantes para entender los significados de la experiencia profesional en la búsqueda del sentido de totalidad.

El desafío supone superar la oposición entre investigador y sujetos investigados (objetos de la investigación) para construir una dialéctica de relaciones entre los participantes en la investigación, sin que esto implique desdibujar las formas singulares de participación que asume cada uno de ellos. De esta manera, la etnografía se desmarca de la tendencia dominante a la generalización, a la búsqueda de consensos, lo que implica crear una experiencia de investigación en la cual investigador y participantes sean agentes culturales que participen en la producción de conocimiento. Por consiguiente, el proceso etnográfico implica la elaboración de textos escritos sobre la cultura profesional particular en el campo de la EF, entendidos como textos que abren camino a otros significados.

El investigador, interactuando con los participantes, se interesa por sus concepciones, hace intentos por comprender sus prácticas y procura seguirlos en la construcción de su cultura. Ahora bien, la experiencia etnográfica no depende solo del investigador, sino, fundamentalmente, de los participantes, de su voluntad de compartir y dialogar sobre sus prácticas, del sentido que les atribuyen, de sus formas de pensar y argumentar las relaciones entre la sociedad y la cultura. Por tanto, la entrada al campo requiere establecer comunicación con la comunidad educativa en la que se desarrollará la investigación para presentar y explicar el proyecto de indagación. La experiencia etnográfica continúa y avanza desde la descripción que aportan los textos, hacia la traducción crítica del proceso de acciones, comportamientos y acontecimientos que involucra personas a través de una ética de respeto del otro. Tal traducción hace inteligible la diferencia y la intersubjetividad, la rememoración y las resonancias que reinscriben la experiencia en otros tiempos, espacios y socialidades. Estos itinerarios se configuran como aproximación histórica a través de diferentes formas de documentación (dibujos, mapas, fotografías, cuestionarios, notas de campo, entrevistas narrativas, historias de vida, grupos de discusión) que se convierten en textos a interpretar, a analizar crítica y reflexivamente en el proceso de producción argumental de conocimiento. Al planificar el trabajo de campo caracterizamos el universo de investigación como la comunidad de licenciados en Educación Física, egresados en los últimos cinco años, que desarrollan su praxis profesional en diferentes instituciones y localidades del país. A partir de esta primera delimitación diseñamos un folleto explicativo sobre la investigación para iniciar la difusión y nos encontramos con el primer obstáculo: ¿cómo contactarnos con los profesores principiantes? La institución formadora no ofreció información de contacto para resguardar la protección de datos personales, lo que nos exigió pensar otras vías de difusión. Una fue a partir de la autorización de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria para realizar la investigación que habilitó a los supervisores de escuelas a participar en la difusión. Otra fue a través de las redes sociales, conocidos y amigos reenviaban a otros como dinámica de bola de nieve. Así pudimos llegar a convocar profesores de distintas localidades del país. En el mismo folleto se los invitaba a participar voluntariamente de la investigación y, para ello, se indicaba el enlace a un cuestionario para aportar algunas informaciones breves, que valoramos como datos primarios. Los ítems referían a años de trabajo, nivel educativo, características institucionales genéricas y localidad, donde se desempeña o se ha desempeñado como profesor, desafíos relevantes que ha tenido que enfrentar, formas como los fueron superando, datos de contacto (correo electrónico y número de celular) y, además, se solicitaba que manifestaran si querían continuar participando en la investigación. Esta primera entrada al campo significó el inicio de una relación de investigación que se profundizará y ampliará en etapas posteriores. Para este trabajo presentamos el primer acercamiento a la vida profesional de 25 jóvenes profesores de EF en Uruguay a partir del análisis de los datos aportados por sus voces.

Agregamos que la complejidad de una etnografía de la praxis no se agota en la etapa realizada. Los datos que aporta el formulario conforman un primer acercamiento a la población objetivo de carácter exploratorio. Por un lado, permite acceder a informaciones básicas para elaborar una cartografía del campo de la praxis de la EF de licenciados principiantes y, por otro, aporta la nómina de posibles participantes para construir la muestra con quienes expresaron su voluntad de continuar participando en la investigación. Por tanto, la producción de conocimiento exige el análisis de los datos que aportan las observaciones, voces, imágenes y narraciones inscripta en la triangulación teórica, de fuentes y de actores que dan sentido a una etnografía colectiva.

Tal es así que el proceso de investigación se va configurando en su propio devenir y va delimitando las etapas siguientes de la investigación en las cuales adquiere importancia incorporar registros visuales, historias de vida y ruedas de diálogo. En cada una de las instancias del ciclo de investigación se van profundizando los significados de las temáticas emergentes en la primera aproximación etnográfica. En principio, nos proponemos elaborar una estructura rizomática identificando nodos y relaciones articulada con argumentos teóricos, distancias y proximidades entre acciones, decisiones, concepciones y condicionamientos constitutivos de la praxis en contextos reales como referentes para la producción de conocimiento.

Proyectamos una segunda entrada al campo utilizando entrevistas narrativas, en las cuales nos proponemos explorar conjuntamente el devenir de trayectorias profesionales contextualizadas como otras instancias de tematización del objeto de estudio. Entendemos que el enfoque biográfico y autobiográfico de la investigación educativa permite explorar la praxis de la EF, interrogar metodologías de enseñanza, reflexionar sobre implicaciones ideológicas y éticas de prácticas situadas en contextos sociales reales. Se produce un entretejido sociohistórico de textos en el cual adquiere centralidad el lugar de los profesores y a quienes ellos convocan en su narrativa, por lo que el investigador cede su intervención al reconocer el valor de esas voces. Así, se pone en evidencia el carácter transformador de escribir y compartir historias de vida, ya que implica un retorno reflexivo sobre sí mismo y, a la vez, una apertura al análisis y discusión colectiva sobre prácticas profesionales. En este ejercicio metarreflexivo, que surge en el procesamiento de los datos, se reconocen resonancias y elaboran conexiones metafóricas en el diálogo entre culturas y experiencias profesionales como producción de conocimiento en el que se configuran cartografías pedagógicas.

A partir de esta constelación de praxis profesionales de la EF que conforman las cartografías pedagógicas elaboradas, programamos una tercera etapa del trabajo de campo como estudio de casos, sin pretensión de representatividad ni de generalización. En contraposición a estas lógicas hegemónicas, se elaborarán historias de vida como casos narrativos seleccionados por la potencialidad para conmover la comunidad educativa y el compromiso pedagógico político que anuncian las voces de los narradores. En esta instancia, investigador y narrador se sumergen en la cotidianeidad de la vida para volver a narrarlas a través de un trabajo cooperativo entre ambos. Es decir, los profesores como narradores se convierten en coinvestigadores.

En este, breve y tentativo, recorrido metodológico hemos intentado dar cuenta de la experiencia integrada de investigación/formación/transformación.

Análisis y representaciones

La praxis pedagógica de los jóvenes licenciados en educación física: identidades narrativas en clave de alteridad

En este apartado comenzamos puntualizando que la investigación se encuentra en una fase inicial y rudimentaria del trabajo de campo, ya que los datos se toman de un cuestionario autoadministrado que significa un puente articulador de la etnografía de la praxis de la EF que se pretende elaborar. Entonces, estos datos preliminares apenas habilitan la exploración del objeto de estudio. A partir de estas precisiones, señalamos que la producción que se presenta es provisoria y, por tanto, plausible. Serán las siguientes intervenciones de la experiencia de investigación las que aporten un conocimiento profundo y verdaderamente significativo al respecto. Sin embargo, parece relevante señalar que, para los profesores principiantes, constituye una experiencia de formación como relación con el otro que también es parte de la experiencia, por lo cual siempre es única y singular. El tránsito de la experiencia individual al conocimiento compartido supone un reencuentro a través del diálogo con la práctica vivida en un contexto de significación para quien la cuenta. Como tal, es una construcción social en la cual los vínculos comunicativos generan una conciencia política articulada estrechamente a la vida cotidiana, las historias de vida y la memoria colectiva. Son las voces de los docentes las que configuran esa trama dialógica de las historias de vida. «Uno de los valores más importantes que fundamentan los estudios sobre la labor y la vida del profesorado es que aumentan la visibilidad y la posibilidad de dar uso a las perspectivas de los docentes» (Goodson, 2004, p. 34).

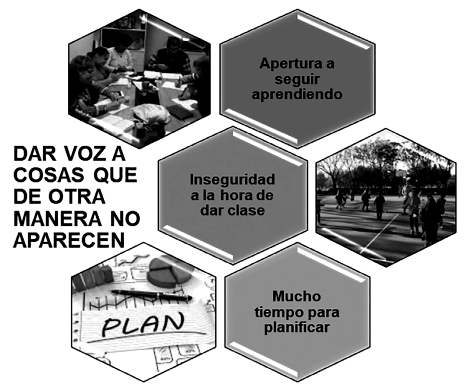

En cuanto a la lectura longitudinal de las respuestas a la consigna: «Enumere problemáticas habituales al momento de pensar sus clases», nos encontramos con una persistente recurrencia a un tiempo de trabajo muy exigente que no reconoce en la práctica. Si bien las narrativas parten de sí, en la temporalidad del relato aparecen diversos tiempos, espacios y socialidades que refieren a sujetos colectivos. Las voces aluden a un tiempo sincrónico en la clase de EF (la práctica docente) y a un tiempo diacrónico que involucra la preparación de la clase (planificación, selección de materiales currilulares, etc.) y el largo tiempo de la actualización profesional (cursos, lecturas, salas docentes, etc.), así como también las condiciones en las que se desarrolla su trabajo profesional (culturas institucionales, identidades estudiantiles, condiciones familiares de vida en la sociedad contemporánea, entre otras). De esta manera, hacen visible algunas dimensiones de lo oculto de la experiencia de la praxis que, en algún sentido, se pueden convertir en problemas no pensados anteriormente que dieron significado a la tematización que se presenta en la figura 3. Los relatos narran experiencias, aluden a ideas, sentimientos y emociones que conforman un espacio biográfico de la praxis profesional de la EF, que refieren, siguiendo a Contreras (1997), al compromiso ético y con la comunidad que asume el profesorado en el ejercicio de su praxis como construcción social intersubjetiva.

El hombre es un ser de palabras que intenta dar sentido a su vida develando la originalidad de algunas experiencias innovadoras y distinguiéndolas de otras más rutinarias, aunque todas ellas tienen un anclaje material en trayectorias personales/sociales. Ahora bien, cada discurso se valida por su innegabilidad, autenticidad y significatividad para el narrador.

El objetivo fundamental de la investigación basada en historias de vida consiste en localizar el propio relato del profesor o profesora en el marco de un análisis contextual más amplio [...] La historia de vida es el relato situado en su contexto histórico (Goodson, 2004, p. 50)

Los narradores, profesores principiantes, recurren a su biografía escolar o experiencias anteriores para enfrentar la incertidumbre de la práctica. Reflexionan sobre las experiencias vividas y narradas, vuelven a contar sus vivencias analizando sus vidas contadas, interpretándolas de manera diferente e imaginando otras posibilidades. Llegan a concientizarse de las transformaciones de su profesionalidad y los desafíos de la profesión en el contexto contemporáneo. Reconstruyen la trama de la memoria pedagógica atravesadas por la otredad. En este punto, se implican en la investigación y en la formación como aprendiente durante el proceso de investigación. Se produce un distanciamiento de sí mismo por medio de la contextualización de las actividades que se narran, lo que supone un cruce de miradas que multiplican los sentidos posibles de la praxis educativa. Se narra lo que otros ignoran porque viven la experiencia propia como única y por tanto diferente. Estos relatos se convierten en un punto de apoyo para correr la mirada, colocarse en el lugar del otro y resignificar la experiencia colectiva. Al implicarse en la investigación, los profesores narradores se ponen a prueba para hablar de sí, aprenden a escuchar las voces de la experiencia, a cuestionar lo dicho y lo escuchado. Por tanto, resultan afectados, intelectual, afectiva y profesionalmente, en la praxis.

Nota. Elaboración a partir de las imágenes proporcionadas por los profesores principiantes.

FIGURA 4. Paisaje fotográfico de la praxis de la Educación Física

Estas imágenes intentan dar cuenta de las ideas que plantean los profesores en la consigna: «Plantee algunas dificultades de comunicación con otros integrantes de la institución donde trabaja». Es frecuente que la voz de otros docentes, familias y los propios estudiantes convoquen ideas naturalizadas de la EF. Suelen ser fácilmente evocados, ciertos significados ingenuos que restringen y obstaculizan la construcción histórico-epistemológica del campo de la EF y su praxis profesional. De ahí que la cultura institucional no siempre comprende y reconoce el valor formativo del trabajo de los profesores principiantes, fundamentalmente, porque lo vinculan con la inexperiencia como ignorancia o responde a un habitus instituido. Sin embargo, la propia lógica de la narración la hace provocativa, exige imaginación para romper con lo previsible y lleva a construir un conocimiento entre los márgenes, al dejarse sorprender por lo singularidad en la totalidad. Se trata de un diálogo con múltiples tramas y relaciones referenciales entre vivir, contar, volver a contar y volver a vivir para pensar una auténtica praxis transformadora. Entran en juego varias voces, aunque sea una la que relata; son esas voces que evidencian el compromiso con otros. Por estas razones, en la experiencia etnográfica los significados no se controlan, se los deja fluir, lo que lleva a la creación de un saber inacabado cuya circularidad, como mirada retrospectiva que recupera huellas, recuerdos y rememoraciones de prácticas situadas.

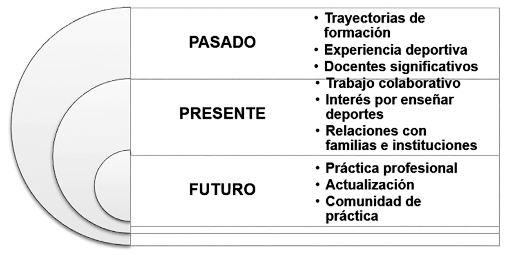

Estos aportes nos llevan a pensar en la comunidad de praxis y a ello refieren los coinvestigadores en sus respuestas a la consigna: «Nombre formas o espacios de participación que fortalecen su trabajo docente». La propuesta intentaba situarlos en un contexto colectivo en el cual coexisten diversas prácticas educativas en un escenario de transgresión y confirmación. Por tanto, algunas son aceptadas y otras cuestionadas, porque se construyen entre realidad y ficción, entre herencia e imaginación. Estos significados culturales son autorreferenciales y reclaman la instalación del debate, la confrontación y la creación para recuperar voces silenciadas y construir otros sentidos de la praxis profesional de la EF. Algunos de los que emergen en este estudio se presentan en la figura 5.

Las voces se empoderan en el funcionamiento de la comunidad de praxis, se reconocen autorizadas para crear y defender lo creado colectivamente. Desarrollan un proceso reflexivo asociado a la idea de humildad (Friere, 1993) que se construye entre la conciencia práctica y la conciencia discursiva. De esta manera, se configura una dimensión simbólico/narrativa de la historia de vida que articula subjetividades e identidades en devenir y lleva al reconocimiento de una profesionalidad inacabada.

Hoy se requieren nuevos modos narrativos, de manera que la etnografía ha de ser experimental, es decir, ha de abrir nuevos caminos, probar nuevas formas de discurso correspondientes a las circunstancias cambiantes de los pueblos y las culturas, de los grupos sociales y de las comunidades, [...] reinventando imágenes de sí mismo y de los otros (Velasco y Díaz de Rada, 2015, p. 82).

En el entendido de que la identidad narrativa da cuenta de la intersubjetividad en el proceso de conocimiento y de comunicación y sus hilos conductores atraviesan varias relaciones dialécticas entre autonomía y dependencia; responsabilidad y desinterés; interioridad y exterioridad. Las autorrepresentaciones que se anuncian son tendencias que se constituyen entre desafíos y riesgos para entender el mundo de la vida. A partir de estos planteos, el inicio del ejercicio profesional parece poner en juego un devenir de historias de significado (Gadamer, 1998) que recorren momentos de aparición, de mutación y de desplazamiento. La aparición alude al lugar del ser y la vida, la mutación a un tiempo de movimiento, de transformación y el desplazamiento refiere a la construcción de una totalidad abierta e imaginaria. No se trata de momentos fragmentados ni de tránsitos lineales, sino de un entramado rizomático que problematiza la idea de la experiencia vinculada al cambio a hacer cosas nuevas, pero que necesita anclarse en la biografía escolar para ganar seguridad. El otro bucle rizomático que parecen esbozar los relatos remite a la idea de transformar la praxis y transformarnos los sujetos en la praxis como tan claramente argumentara Freire (1996).

No nací marcado para ser un profesor así. Me fui haciendo de esta manera en el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas o de la práctica de otros, en la lectura persistente y crítica de textos teóricos, no importa si estaba o no de acuerdo con ellos (Freire, 1996, p. 97).

Aquí es donde nos preguntamos: ¿qué nos ocurre cuando queremos estudiar las prácticas educativas que son parte de nuestra cotidianeidad personal y profesional? Una posible respuesta refiere a la autonomía profesional como un recorrido que se construye entre realidad y ficción, entre lo visible y lo implícito. Es decir, es un diálogo entre recuerdos, huellas, sujetos, acciones, problemas, ideologías, contradicciones y utopías. Da visibilidad a rupturas en la intimidad de la praxis, entendidas como formas de cruzar fronteras para acercarnos desde otras perspectivas al mundo de la vida. Se desocultan proyectos en los que se entrecruzan temporalidades situadas en contextos de tiempos personales, tiempos colectivos, tiempos institucionales y tiempos profesionales.

Llegamos al punto en el cual podemos afirmar que en una etnografía educativa se construyen historias que dan sentido a la experiencia de la praxis y se inscriben en pensamientos, sentimientos y deseos para dotar de significados al contexto profesional de la EF. Lo singular de las narrativas evoca un universo de configuraciones posibles de la praxis de los recién llegados al campo profesional que hacen posible su análisis crítico referido, en estos casos, al deporte como contendido de enseñanza y la formación deportiva de la EF. Es relevante señalar la ausencia de otros contenidos específicos que pueden ser motivo de debate con la intención de ampliar el espectro cultural de la formación que se ofrece. Al mismo tiempo, permite reconocer lo particular, lo que es distintivo, lo que difiere, porque es lo significativo para quien lo hace público en su relato; es lo que, parafraseando a Arendt (1996), constituye la natalidad del joven profesional. De esta manera, conecta lo particular con la totalidad de la praxis en el campo de la EF. De esta manera, en esta primera aproximación etnográfica encontramos algunas resonancias. Unas surgen en la etapa de formación vinculada al deporte y se inscriben en el presente con el significado de enseñar deporte. Otras se presentan como el desafío de pensarse como profesionales a partir de docentes memorables, atravesando etapas de aprender y valorar el trabajo con otros que se proyecta hacia la participación en comunidades de práctica. Tal como viene siendo presentada, la praxis profesional es siempre una construcción históricamente inconclusa. Por tanto, parece claro que resulta difícil llegar a develar condicionamientos sociales, culturales y políticos que hacen que la investigación continúe abriendo caminos a otras lecturas posibles.

Reflexiones y proyecciones

Incursiones en el laberinto de la investigación

Para cerrar este trabajo elegimos recurrir a la metáfora del laberinto, tomando algunos pasajes de la clásica novela de Lewis Carroll Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. A partir de lo planteado en los tres análisis compartidos, se comienza a esbozar una etnografía de la praxis de la EF que apela a la rememoración de experiencias vividas elegidas a través de las preguntas que se hacen los profesores principiantes acerca de ¿qué contar de su praxis?, ¿qué descartar de ella?, ¿cómo se implica el narrador en su relato?, ¿de qué manera involucra a otros? Los relatos dan cuenta de ciertas decisiones, pero quedan otras sin ser nombradas. Al analizar la información producida, los investigadores participan en la articulación del trabajo de campo y los textos etnográficos que los interpelan en la mesa de trabajo. Son siempre interrogantes sin respuesta clara, que exigen asumir riesgos para crear y definir hasta dónde avanzar. En palabras de Alicia: «Sí, esta debe ser la distancia..., pero me pregunto a qué latitud y longitud habré llegado» (Carroll, 2003, p. 8).

Parece vislumbrarse que esa cuota de incertidumbre que abre la pregunta es lo que también abre posibilidades a la creación y la transformación. Podría significar que cada avance de la investigación se presenta como un tramo del laberinto que recorre Alicia y en ambos casos tenemos que resolver dilemas: ¿cómo enfrentar la inseguridad en el aula?, ¿por qué dedicar tanto tiempo a planificar la enseñanza?, ¿cómo hago para seguir formándome y aprendiendo? Cada una nos llevan a una nueva natalidad que, como alternativa pedagógica, deconstruye prácticas heredadas y habilita la creación de otra praxis.

En otro tramo del cuento Alicia se enfrenta a la oruga azul intentando conversar con ella para resolver otro de los conflictos que se le han presentado en el mundo mágico. Así llega a saber que el hongo gigante la haría crecer; sin embargo, ella se preguntaba cuánto debería comer. Esta ficción nos lleva a pensar que no hay preguntas ni respuestas únicas que resuelvan los conflictos en esta modalidad de investigación. Por eso, los profesores principiantes se preguntan: ¿qué me aporta la formación para decidir cómo enseñar, ¿cómo evaluar o cómo interesar a los estudiantes en la cultura escolar de la EF? El entramado de respuestas refiere a la importancia de seguir formándose, la necesidad de ampliar el universo temático de la EF, la relevancia de participar de espacios de negociación institucional para fundamentar su praxis vinculada a la integralidad de la formación de niños y jóvenes.

Ahora bien, podríamos afirmar que estas reflexiones entre realidad (las experiencias de investigación) y ficción (el laberinto de Alicia) dan significado a nuevas praxis. ¿Cuántas veces nos encontramos en la investigación, como Alicia, en un bosque extraño? Ella, decidía probar, intentar y a partir de lo que le pasaba seguía tomando decisiones, estaba dispuesta a crear experiencias de transformación, de su transformación en ese escenario singular que se le presentaba como un nuevo acertijo. Nosotros valoramos el extraño bosque de la investigación como una oportunidad de formación, de apertura al diálogo con profesores principiantes de EF en relación con su praxis y, por cierto, como posibilidad de repensar algunas dimensiones de la formación universitaria de los licenciados.

En el intento de dar continuidad a la línea argumental entre realidad y ficción, agregamos algunas ideas para recorrer los próximos tramos del laberinto de la investigación. Pensamos profundizar algunas de las problemáticas o interrogantes ya anunciados para elaborar un informe de investigación más amplio y plural acerca del tema que nos convoca, sin pretender llegar a conclusiones. Adherimos a la concepción que desde la perspectiva etnográfica siempre es posible dar lugar a otras voces, otras perspectivas, otros significados. De ahí que puede ser valioso organizar grupos de discusión para analizar resonancias, tramos o puntos relevantes de las historias de vida. En otro sentido, nos parece posible explorar la importancia de crear programas de acompañamiento de los profesores principiantes a través de cursos, redes, plataformas digitales, entre otros. En todos los casos, estructuradas como espacios biográficos situados, como apertura al diálogo entre la universidad y el campo profesional de la EF, es decir, espacios en los que se impulse la investigación y la innovación en el campo y el diálogo con otros campos teóricos.