Introducción

Los kukama-kukamiria en el Perú son un pueblo indígena amazónico cuya especificidad de adaptación al ecosistema ribereño o de várzea los condiciona de tal manera que su territorio tradicional está integrado principalmente por los grandes ríos de la Amazonía peruana, en la región de Loreto (Rivas-Ruiz, 2011, 2022a, 2022b). Su contribución particular a la diversidad sociocultural y al ambiente acuático es única en la cuenca amazónica como en la humanidad.

La literatura reconoce la tradición pesquera de los kukama-kukamiria. Habitar sobre las riberas de los grandes ríos de la Amazonía peruana ha hecho de ellos profundos conocedores del ciclo biológico de los peces, lo cual está directamente relacionado con su habilidad como pescadores expertos. En la lengua kukama, la categoría ipurakari no diferencia la caza de la pesca, ya que marca una acción predadora. En contraste, para la ciencia occidental, la caza y la pesca son actividades distintas y se consideran dos fuentes principales de alimentación proteica en la cuenca amazónica. Aunque ambas son ampliamente practicadas e importantes, la pesca es la actividad fundamental que contribuye al desarrollo social, económico y a la identidad cultural de los kukama-kukamiria. La pesca se realiza principalmente para el autoconsumo y también con fines comerciales (ver Rivas-Ruiz, 2000, 2003, 2004; Campanera, 2015).

En 2017, desde un análisis social y político, se examinaron los conflictos de cogestión o cogobierno entre las instituciones del Estado y las comunidades kukama en relación con la pesca en las cochas de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. En general, los Estados desempeñan un rol dominante en el control y acceso a los recursos acuáticos, a expensas de la gobernanza local. Para la autora comprender la pesca desde los parámetros de los kukama implica conocer su cosmología animista, en el cual los seres no humanos juegan un papel social y ecológico en la conservación de los recursos acuáticos (Campanera, 2017). En 2018, la misma autora reflexionó sobre la escasez y abundancia de la pesca desde una perspectiva histórica local y regional en dos comunidades kukama, San Jacinto y Villa Canán, del Bajo Marañón. La pesca, como actividad social estructural, organiza la sociedad al suministrar alimento, crear y reforzar los lazos entre parientes y aliados, además de construir el territorio. La escasez y abundancia de recursos en el ambiente no solo se relacionan con el ciclo del río, sino que también marcan la experiencia vital. Antes «daba hambre de pescar» por la abundancia; ahora, los lagos están tristes por la escasez de peces (Campanera, 2018).

El conocimiento tradicional se entiende como el conjunto de opiniones y percepciones desarrolladas sobre la base de prácticas transmitidas de generación en generación, en respuesta a requerimientos socioambientales, económicos y a las necesidades alimentarias. Este conocimiento abarca una diversidad de saberes, destrezas técnicas y de manejo, como, por ejemplo, el comportamiento de los peces según las variaciones hidrológicas y las capturas realizadas. Además, está vinculado al bien colectivo, muchas veces expresado en la cultura local de una comunidad o pueblo (Acampora y Fonte, 2007, p. 210; González Acosta, 2015). Esta premisa enfoca la descripción etnoictiológica porque prioriza las taxonomías especializadas, los saberes locales y los conocimientos empíricos y científicos para comprender la organización cognitiva y el significado ecológico y sociocultural que los kukama otorgan al comportamiento de los peces en su entorno (Morán, 1993, pp. 56-58). Asimismo, se utiliza información de gran importancia para comprender la relación presa/depredador (Rojas-Flores et al., 2018).

En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los comportamientos característicos de la fauna acuática que perciben los kukama-kukamiria durante las variaciones hidrológicas en la Amazonía peruana? El objetivo de esta investigación es describir el conocimiento local sobre el comportamiento de la fauna acuática durante las variaciones hidrológicas en la Amazonía peruana.

Esta investigación etnográfica descriptiva y cualitativa empleó entrevistas semiestructuradas como técnica e instrumento de recolección de datos, aplicadas a 5 pescadores del Huallaga, 5 del Marañón y 5 del Ucayali, enfocadas en el comportamiento de los peces y el ciclo hidrológico. La información obtenida directamente de los sabios pescadores kukama sobre el comportamiento de los peces será comparada, en la medida de lo posible, con diversos estudios científicos existentes.

El conocimiento local sobre los peces kukama-kukamiria en la Amazonía

Los kukama-kukamiria han habitado y continúan habitando desde hace siglos en el ecosistema fluvial o várzea. Su entorno los condiciona de tal manera que, tanto en la literatura como en la tradición oral de los pueblos indígenas aledaños que interactúan con ellos, son denominados «hombres del río» u «hombres laguneros por excelencia». Estas apelaciones reflejan la familiaridad de los kukama con el medio fluvial. La confluencia de los ríos Huallaga, Marañón y Ucayali delimita la Reserva Nacional Pacaya Samiria, conocida como «Tierra de los Lagos», que constituye el territorio tradicional de los kukama-kukamiria (Rivas-Ruiz, 2011, 2022b).

Asentados en las riberas de los ríos, los kukama-kukamiria reconocen dos grandes estaciones anuales marcadas por el ciclo hidrológico del río: la creciente, denominada uni nuwa (literalmente «agua grande») y la vaciante, conocida como uni t+pa («merma del agua»). Según sus perspectivas, ambas son ocasionadas por el desplazamiento de la «serpiente grande negra» (mui watsu tsunin) en el río. La primera estación, la creciente del río, inunda gran parte del bosque y afecta a la mayoría de las comunidades asentadas en las riberas de los ríos o de los lagos. Durante la máxima creciente del río, las zonas bajas del bosque se inundan y las diferentes redes hidrográficas se conectan, formando una llanura fluvial. La segunda época, la vaciante, da lugar a la aparición de playas o barrizales en las riberas del río. Durante la merma, se pueden observar pequeños canales profundos que conectan una laguna con el río. A través de estos canales, las lagunas se llenan o drenan conforme al vaivén del ciclo hidrológico del río. El río funciona como un sistema en relación estrecha con los lagos e islas circundantes. El régimen del río regula el ciclo anual de la vida vegetal y animal, así como las posibilidades de subsistencia para el ser humano (Meggers, 1976). Si una parte del sistema se modifica, todas las partes se reestructuran. Al alterarse el caudal del río, se impacta en las actividades productivas y económicas de los pobladores, lo que afecta su acceso a los recursos naturales y, en consecuencia, su subsistencia.

En la ideología animista de los kukama-kukamiria, el río es personificado como la Serpiente acuática, mui watsu tsunin, que literalmente significa «serpiente grande negra», cuya forma sinuosa simboliza su cuerpo. Esta serpiente es la madre de los peces, ya que se encarga de reproducirlos, trasladarlos de un cuerpo de agua a otro, alimentarlos y protegerlos. A través de su desplazamiento, la serpiente forma los caños, quebradas, lagos y ríos, y transforma el paisaje de la red hidrográfica (Rivas-Ruiz, 2000, 2011, 2022a, 2022b; Campanera 2017, pp. 284-285). Ella otorga vida y muerte a este ecosistema fluvial. A continuación, se presenta una descripción de la Serpiente de agua en su función de formadora de caños:

Al frente de Tamshiyacu, más arriba, en la comunidad de San Jorge, he visto que la Purahua1 había salido. De una cocha del fondo de un aguajal, así en tiempo de vaciante, la Purahua venía abriendo un caño, derribando árboles, por aquí tierra. El agua del río venía, entraba shooooo, al río salía. Detrás de ella venían boas, anguilas, todo tipo de peces y ranas, además de charapas, taricayas, y muchos otros animales. Allá, yo he visto... mientras viajaba en un bote colectivo. Y la cocha se ha secado... El dueño [del bote] ha parado el motor al ver cómo la tierra se derrumba, como si un tractor la empujara, formando un caño por donde ha salido la Purahua. El dueño del bote expresó que la Purahua es una boa, es la anaconda, estaba saliendo de una cocha cerrada, y por ahí va a salir el peje a migrar (mijanear) (Wenseslao Tuisima Murayari, 80 años, San Joaquín de Omaguas, río Marañón, septiembre de 2020).

La región amazónica se caracteriza, principalmente, por su vasta cuenca hidrográfica y por la floresta tropical húmeda. Las estimaciones geológicas y geomorfológicas indican que las áreas inundables del Amazonas y su extensa red de tributarios, incluidos los cursos de ríos y lagos, abarcan aproximadamente 300 000 km2 (Junk et al., 1993), de los cuales 200 000 km2 corresponden a várzea (áreas inundables por agua blanca) y 100 000 km2 a áreas inundables por agua negra.

La floresta inundable estacionariamente por aguas negras y el bosque inundable periódicamente por aguas blancas (várzea) están compuestos por ambientes semiacuáticos, situados en áreas adyacentes a los cursos de agua e incluyen los lagos permanentes, temporales y pantanos. Estos ecosistemas presentan una alta diversidad de especies vegetales y de peces, que constituye el mayor polo productivo y extractivo de la Amazonía. Algunos investigadores estiman que en estas zonas inundables existen hasta 4000 especies de peces y aproximadamente 1400 especies árboles, plantas herbáceas terrestres y acuáticas. La producción de frutos en este ecosistema es crucial para la cadena alimenticia y manutención del stock pesquero (Maia, 2001).

El ciclo de vida de los principales grupos de plantas y animales en la red de ríos en sistemas de zonas inundables es análogo a una red de carreteras, donde los peces actúan como vehículos. Los peces detritívoros, herbívoros u omnívoros sostienen las grandes pesquerías en el canal principal del río (Petrere Jr., 1978, 1982; Welcome, 1979), aunque las producciones más altas se asocian a las zonas inundables adyacentes (Lowe-McConnel, 1987; Petrere Jr.; 1983), y mucha de su producción proviene de los hábitats de estas zonas inundables (Welcomme, 1979; Bayley, 1983). El ciclo de vida de los peces se sincroniza estrechamente con el tiempo, la calidad del agua y diversos factores biológicos. La morfología de los lechos de los ríos amazónicos y la estructura de las planicies inundables están generalmente influenciadas por las diferencias en las propiedades químicas y físicas del agua, las cuales son consecuencia de la geología de los substratos sobre los que fluyen los ríos (Salati y Marques, 1984). El canal principal se utiliza como una ruta para que los peces adultos accedan a las áreas de alimentación, protección de las larvas, reproducción, migración y como refugio durante la disminución del nivel del agua.

La significativa producción biológica de los ambientes fluviales define a la várzea como la principal área potencial para la pesca en la Amazonía peruana. No es casualidad que la pesca en Loreto sea una de las actividades económicas más importantes de la población. Los ribereños recorren frecuentemente los ríos para llevar a cabo la pesca de la fauna acuática, lo que les permite el abastecimiento diario de proteínas para el consumo de sus unidades domésticas, así como para su comercialización.

Categoría de los peces kukama-kukamiria según el tipo de aguas

El territorio de los kukama se caracteriza por tener dos espacios acuáticos predominantes: el río y los lagos, cuyas áreas contrastan significativamente entre sí. El primero es percibido como un área abierta de aguas blancas y frías, mientras que el segundo se considera un sitio cerrado de aguas negras y cálidas (Rivas-Ruiz, 2000, 2004, 2011, 2022b). A continuación, se presenta un esquema analógico que sintetiza la contraposición de estos espacios acuáticos:

Río: abierto: aguas blancas y frías :: lago: cerrado: aguas negras y calientes

Este estudio abordará brevemente las dos principales categorías etnotaxonómicas de los peces según los kukama. Desde una perspectiva cognitiva, la primera gran categoría, ipira, literalmente «pez», es análoga a ipiri (pirañas) y abarca a todos los seres que habitan en los espacios acuáticos, incluyendo a mamíferos como los delfines o el manatí. La segunda gran categoría deriva del color de los grandes cuerpos de agua, hábitat de los peces, y distingue dos grandes tipos de peces. Los peces blancos, ipira tinin, o peces del río, panara ipira, y los peces negros, ipira tsunin, o peces del lago, ipatsu ipira. Esto se expresa en la proposición de que los peces blancos son al río lo que los peces negros son a la cocha:

peces blancos: río :: peces negros: lago «cocha»

A continuación, se presenta un relato kukama que ilustra la contraposición de hábitats y los tipos de peces representativos de cada espacio. El boquichico, kirimata (Prochilodus nigricans), pez emblemático del espacio del río, y la carachama, iña (Pterygoplichthys pardalis), que habita en las aguas cerradas como las lagunas, también registrado entre los omaguas (Huamancayo, 2022):

La carachama iña y el boquichico kirimata

La carachama, caminando por el agua, se encontró con el boquichico y empezaron a discutir. El boquichico insultó a la carachama de cochina porque no se cambia de ropa, anda sucia y negra. El boquichico dijo: «Hola, tú eres un pez negro, no vales nada, eres muy duro. No eres como yo, que soy blanco y me buscan para vender». La carachama respondió: «Ah, me llamas negro, ¡pues sí lo soy! Pero a mí me besan todo el cuerpo cuando me comen, desde la boca hasta la cabeza. En cambio, a ti solo te besan la boca y cabeza, y luego escupen todo tu cuerpo, ¡peufff!» (Roberto Tamani Tapayuri, CN Tamarate, río Huallaga, marzo de 1997).

Desde la perspectiva de los kukama, los peces blancos, panara ipira, están íntimamente relacionados con el sistema fluvial. Estos peces se caracterizan por tener color claro o blanco, acumular grasa en el cuerpo, desovar «botando sus huevos» y realizar grandes migraciones aguas arriba en el curso del río. Este grupo de peces pertenece a las familias Characidae, Pimelodidae, Prochilodondidae. Los peces negros, ipatsu ipira, habitan en las lagunas donde cumplen su ciclo biológico. Generalmente son de color oscuro o negro, no acumulan mucho lípido en su cuerpo, construyen sus nidos, cuidan sus crías y realizan pequeñas migraciones de un lago a otro. Este grupo incluye miembros de las familias Cichlidae, Doradidae, Loricariidae, Callichthydae, Erythrydae.

Desde la perspectiva de las ciencias biológicas, los peces habitan diferentes cuerpos de agua debido a procesos de adaptación; por ejemplo, los bagres prefieren cuerpos de agua lóticos, mientras que los cíclidos prefieren cuerpos de agua lénticos.

Percepción del comportamiento de los peces según el ciclo hidrológico de los kukama-kukamiria

La visión de los kukama-kukamiria sobre el ciclo biológico de la fauna acuática y sus comportamientos diversos, tales como la migración, reproducción, nacimiento, asfixia y engorde, está condicionada por las fluctuaciones anuales del río (creciente/vaciante). Además, los peces según su tamaño y la época del año recorren diferentes espacios acuáticos para completar su ciclo biológico. Por ejemplo, los adultos migran aguas arriba en el río, mientras que los juveniles permanecen en las lagunas hasta completar su tamaño óptimo.

La fauna acuática en la creciente del río

A finales de octubre y principios de noviembre, se inicia la creciente del río, cuyo aumento gradual del nivel del agua provoca la desaparición paulatina de las playas. El clima durante este periodo está caracterizado por lluvias intensas, conocidas como amana kuashi o «tiempo de las lluvias», vientos fuertes +w+tu watsu, y truenos tupa muki. La primera crecida del agua y las lluvias torrenciales denominan chamura uni, literalmente «agua de los muertos».

Un indicador de la creciente es la presencia de bufeos y grandes cardúmenes de manitoas (Brachyplatystoma vaillanti) nadando contra la corriente del río, lo que anuncia una gran creciente. El incremento del nivel del río hace que el agua se vuelva turbia, espesa, barrosa y muy torrentosa, con la presencia de muchas palizadas2 en la que los peces encuentran refugio.

Para los kukama-kukamiria, la creciente ocasiona la inundación de los arbustos y especies herbáceas en las orillas de los caños, de los lagos, de las quebradas y del río. Algunas plantas adventicias realizan un proceso de eutrofización natural, produciendo fermentación y putrefacción en las aguas estancadas. Entre estas hierbas se encuentran: mullaca tsaka (familia Phytolaccaceae), la callampa soga awuraru puwatsa (sp. indet.), el sacha arco mui ratsika tsatin (sp. indet.), la sacha mullaca tsaka irawan (Tococa guianensis), la yerba mala ipira irun (sp. indet.), el puspo yerba putu tsatin (sp. indet.), entre otras.

En las pequeñas lagunas el oxígeno es regulado por la fotosíntesis fitoplanctónica, mientras que, en los grandes lagos, el principal oxigenador es el viento. Los kukama expresan que las aguas hediondas, uni puayatin, causadas por las hojas podridas de los árboles y gramalotes en el bosque inundado (tahuampas), provocan que muchos peces en esos espacios se encuentren moribundos y boqueando, ipira uwaru, y se dispersen hacia los lagos próximos del río.

Entre octubre o noviembre, cuando el sapo blanco (sp. indet.) de patas largas, que frecuenta las casas, emite su canto «crrrr, crrrr», que anuncia la inminente llegada de lluvias y la migración del shuyo y+yu (Hoplerythrinus unitaeniatus). Esta peculiar asociación ha llevado a la creencia de que este sapo es «compadre del shuyo». En las comunidades kukama del río Samiria, dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, se practica la tradición de la «pesca de varados». Después de una fuerte lluvia, los shuyos tienden a subir a tierra siguiendo el flujo del agua para desovar. El shuyo es un pez que se desplaza por charcas para desovar, con respiración branquial y una vejiga natatoria que le permite sobrevivir en aguas con baja concentración de oxígeno. Durante este periodo, la gente aprovecha para recolectar cientos de shuyos y sus huevos, que eclosionan a los pocos días. A continuación, se presenta un relato sobre la recolección de shuyos en el Bajo Marañón:

Al frente de San Joaquín, mi papá tenía una chacra de plátano y yuca donde había árboles de caimito, zapote, macambo. Un día, en la casa no había plátano ni yuca. Yo era jovencito, mi papá y mi mama eran obreros, no se alcanzaban para mantener bien el hogar. ¡Qué valía lo que pagaban! Cincuenta céntimos diarios. Después de una lluvia, mi mamá me dice: «Hijito, ve a la chacra a sacar plátano, lleva un costal, trae yuca lo que puedas». Había un caño cruzado por [el tronco de] una capirona caída [usada] de puente. Por ahí cruzábamos el caño. Después de una lluvia me he ido. Agarré mi machete, mi remo, mi costal y me fui a la chacra, al otro lado de San Joaquín de Omaguas. Me voy, veo una cosa que parece que silva: fiuuuuu. Miro así, una inmensa boa, brillante, me ha dado miedo. ¿Qué es eso? Los shuyos se seguían unos sobre otros. Sus lomos parecían una boa. ¿Cuándo me he dado cuenta de que no era boa? Cuando el agua les deja, comienzan a patalear como pescado en tierra. El pez sigue al agua a desovar. Total, era el shuyo, y ya no solamente el shuyo sino carachama, fasaco, acahuarasos, anguila, carachama que seguía al agua al desove. El «fasaco» va a desovar ahí donde el agua le deja, ahí cuida su cría. Así aumenta el shuyo, el shuyo blanco, el pucashuyo, todos esos animales. Ahí los animales [peces] aumentan en las cochas cerradas. Me doy cuenta de que son peces. Me he bajado a machetearles. Una saca de shuyos. Antes de sacar yuca me he ido a tirar a tierra. Solamente me he ido a sacar un racimo de plátanos, con los peces en mi costal al bote. Eso he visto. ¡Qué lindo es el ser loretano! Se conoce la selva. Igual también hay personas que no saben leer y escribir, pero conocen mejor que un doctor (Wenseslao Tuisima Murayari, 80 años, San Joaquín de Omaguas, río Marañón, septiembre de 2020).

Desde fines de octubre hasta enero, los peces negros o ipatsu ipira se encuentran en su fase más gorda y con huevas. Estos construyen sus nidos y, aprovechando el agua fría de los aguaceros, comienzan a desovar en las riberas de las lagunas (ipira uchimari tsupia itikatara ipatsukuara). Una vez eclosionados los huevos, los peces cuidan sus crías. El paiche iwatsu (Arapaima gigas), tucunaré tukunari (Cichla monoculus) y acarahuasú akaratsu (Astronatus ocellatus) se desplazan con crías pequeñas, a las que protegen y acompañan en todo momento.

La carachama iña (Pterygoplichthys pardalis), pez limnívoro, se alimenta succionando el barro. Según los kukama, necesita de la creciente y de los aguaceros para desovar. Empieza a cavar en las orillas gredosas de las riberas de los lagos, quebradas o caños para hacer su morada, esperando el agua fría de la lluvia para depositar sus huevos en ella. Mucha gente, especialmente niños, jóvenes y adultos participan en la recolección de los huevos de las carachamas. Ellos bucean y utilizan flechas para capturar a las carachamas que

La gamitana (tamak+ch+) (Colossoma macropomum), similar a otros carácidos, madura, se reproduce y desova durante la creciente de los ríos. La reproducción de la gamitana y otros carácidos depende de una armonización de varios fenómenos: precipitaciones, alta concentración de oxígeno, pH casi neutral, niveles altos de maduración sexual, fenología del bosque que proporciona frutos como alimento y la producción de plancton en áreas inundables. Los huevos de la gamitana requieren un ambiente con movimiento constante para desarrollarse adecuadamente (Alcántara et al., 2013). Es crucial que las corrientes de agua no sean demasiado fuertes, ya que los huevos son muy frágiles y podrían dañarse. La gamitana necesita agua de alta calidad para el desove, con una concentración adecuada de oxígeno, un pH neutro, bajos niveles de dióxido de carbono y una corriente con poca velocidad (Krieger-Redwood et al., 2024). Según investigaciones recientes (Lima et al., 2018), el periodo de desove de los carácidos presenta variaciones regionales en función de factores climáticos. Carvalho et al. (2016) describen un periodo reproductivo de noviembre a febrero para estas especies, coincidiendo con Araujo y Goulding (1988). Este desove total se sincroniza con el aumento del nivel del agua, un factor crucial para el desarrollo de las gónadas (Lima et al., 2018). Una hipótesis actual propone que el desove en ríos de agua blanca representa una estrategia adaptativa que aprovecha las corrientes para transportar las larvas hacia hábitats más productivos para los peces juveniles río abajo (Winemiller et al., 2015). Los estruendos del desove son espectaculares, a juzgar por el hecho de que fueron registrados a mediados del siglo XVIII por el misionero Manuel Uriarte durante la época de las misiones:

un viejo, Rafael Maruri, dijo: «Ese ruido harían las gamitanas, que se amontonan en esa laguna para desovar, y es su tiempo»... Sería el cardume (es cuando suben los zúngaros y cogen muchísimos en la corriente, y aun matan con remos y palos los muchachos) (Uriarte, 1986, p. 313).

Entre diciembre y enero, la creciente del agua inunda gradualmente la superficie del bosque, lo que provoca el florecimiento de las plantas ubicadas en suelos inundables aluviales ubicados a orillas de ríos y lagos, denominados «bajiales» en castellano regional. Algunas de estas especies vegetales incluyen: ishanga kawaru p+nu (familia Urticaceae), el ojé kuatin+wa (Ficus insipida Willd.), el timareo t+mariwa (Casearia spp), la wiririma wiririma (Astrocaryum sp), la anona +w+ria (familia Anonaceae), el parinari (familia Chrysobalanaceae), la terewa (sin identificar), la ñejilla maraywa (familia Arecaceae), el tamara (Tessaria integrifolia), el cetico acuático am+wa (Cecropia sp), entre otras.

De febrero a abril, las plantas fructifican y los peces se alimentan de los frutos que caen al agua. Este periodo es conocido como el engorde de los peces, era ipirapurakana ikawa. Algunos de estos frutos se utilizan como cebo para la pesca con anzuelo. La importancia del bosque inundado en la alimentación de las especies ictiológicas es ampliamente reconocida, ya que estas se nutren de las hojas, flores, polen, frutos y semillas resultantes de la inundación. Incluso se ha demostrado la relevancia de los peces en su función como distribuidores de semillas forestales (Goulding, 1985). En los lagos, especies como las palometas takapa (familia Characidae), los sábalos tsawaru (familia Characidae), las mojarras ipira k+ra (familia Characidae), las lisas kuwana (familia Anostomidae) y las sardinas upari (Triportheus angulatus) se alimentan de los frutos de la incira tataiwa (Chlorophora tinctoria [L.] Gaud), del cetico acuático am+wa (familia Moraceae), entre otras.

La máxima creciente, que ocurre de marzo a abril, es denominada por los kukama como uni nuwa kuashi, «tiempo del agua grande». Para prever la altura que alcanzará la máxima creciente del río, se observa el salto del saltón (Brachyplatystoma filamentosum) o del bufeo (Sotalia fluviatilis) sobre la superficie del río o en aguas profundas, pues se dice que el agua nunca sobrepasa ese nivel. También se toma en cuenta la altura donde se encuentra una boa (Boa constrictor) enroscada sobre un palo, soleándose en las ramas, ya que indica la elevación de la creciente. Además, el nivel donde los moluscos «churos» colocan sus huevos es otro indicador, ya que cuanto más alto colocan los huevos, mayor es el nivel de las aguas de la creciente. La floración de ciertas plantas también se utiliza como señal predictiva (Rivas-Ruiz, 2000; 2003).

El aumento del caudal del río provoca el desborde de su cauce e inunda las zonas bajas del bosque, microecosistema conocido en el castellano regional como «bajial» o «tahuampa». Este fenómeno causa la dispersión total de los peces en el bosque inundado, lo que se traduce que «desaparezcan en su totalidad». En esta época, se establece una veda natural, que actúa como un periodo de protección, lo que favorece la alimentación, la reproducción y el reclutamiento de las poblaciones de peces más vulnerables a la pesca (Castello et al., 2018). Esta medida de manejo pesquero es crucial para la conservación de los recursos ícticos y la sostenibilidad de las actividades pesqueras a largo plazo (Freire-Evans et al., 2016). Por ello, la población local expresa que «los peces están escasos». Durante esta época, los juveniles y adultos de especies como la gamitana, sábalo, paco y otras se alimentan de los frutos del bosque inundado. Paralelamente, los peces negros o ipatsu ipira abandonan los lagos cerrados o remontados a surcar3 las aguas de los ríos. Esta dispersión, de corta duración y limitada de una laguna a otra, se realiza en búsqueda de nuevos espacios para su alimentación y reproducción, debido a la presión demográfica en la laguna por la abundancia de la población de peces.

La fauna acuática en la vaciante del río

A inicios de mayo, los kukama-kukamiria afirman que la charapa mama o puka mama canta, anunciando la proximidad de la vaciante del río y marcando la época del desove de los quelonios4. El tibe playero, atikira (Sterna superciliaris), ave pequeña que generalmente se desplaza en bandadas por las playas, emite su característico canto alegre «tipi, tipi, tipi». Esta ave come peces pequeños y sobrevuela alegremente las orillas del río donde las playas van a emerger. Los comuneros se entusiasman al observar que el nivel del agua del río comenzará a mermar y, en consecuencia, comienzan a programar sus actividades productivas, especialmente la siembra de cultivos. En toda la comunidad se comenta que, una vez que el agua comienza a mermar, ya no volverá a subir. Algunos indicadores de este fenómeno incluyen la observación del pez raya, yawawira (Potamotrygon motoro), conocido como madre de las playas, que aparecen en la superficie y boquea en ríos de agua negra. También se observa al bufeo, ipirawira «pez ave» (Sotalia fluviatilis), nadando en grupo siguiendo la corriente del río y emergiendo para estornudar «juuuu» y expulsar así las arenas que formarán las playas. Asimismo, la migración de los peces blancos, ipiraku (en castellano regional «mijano») es otro indicador. Según los kukama-kukamiria, el viento empuja el agua hacia el este y hacia abajo +w+tu yumanarin uni, facilitando la merma del nivel del agua. Si el viento sopla hacia arriba, detendrá la merma (Rivas-Ruiz, 2003). Entonces, el agua del río empieza a mermar, uni yupuni t+pa kuashi, y en sus orillas comienzan a formarse bancos de arena.

De mayo a agosto, en el Bajo Huallaga, Bajo Marañón y Bajo Ucayali, conforme disminuye el caudal de las aguas del río, el bosque inundado y los caños se secan.

Los peces blancos, conocidos como panara ipira, comienzan a desovar y a migrar, +piraku, desde los lagos hacia el río. Según los kukama-kukamiria, esta migración aguas-arriba se produce porque los peces, al estar demasiado gordos, se ven afligidos por su exceso de grasa y necesitan el agua fría del río (en contraste del agua caliente de los lagos) y de la corriente del río para poder expulsar sus huevas. Comprender las rutas de migración de los peces ha sido un tema de gran interés para los investigadores. Un estudio de Castro et al. (2017) se centró en descifrar cómo estas especies encuentran su camino hacia sus destinos finales. Su investigación sugiere que los peces optimizan su trayectoria, a fin de buscar la ruta más eficiente para conservar energía durante el viaje. En relación con el consumo energético durante la migración, Couturier et al. (2016) proponen que la búsqueda de alimento, la evasión de depredadores y el propio proceso de migración son los principales factores que contribuyen al gasto energético de los peces. La natación es la actividad que demanda la mayor cantidad de energía.

Es importante destacar que la ciencia ictiológica menciona una migración de peces en contra de la corriente denominada «estrategia de dispersión», la cual permite a los peces mantener sus poblaciones en las zonas altas de los ríos. Normalmente, toda la producción es arrastrada río abajo; sin este fenómeno, las poblaciones de estas especies se reducirían en las cabeceras de los ríos.

Los bagres, especialmente el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii), que ha sido extensamente estudiado, ocupan amplios espacios para cumplir con su ciclo biológico. Estos peces se reproducen en las cabeceras de los ríos, y los huevos fecundados, las larvas, alevinos y juveniles son arrastrados por la corriente de los ríos hasta llegar al estuario del río Amazonas y el océano Atlántico. En época de vaciante, estos bagres migran contra la corriente y regresan a las áreas de desove donde nacieron, una vez que alcanzan la madurez sexual.

Existen grupos de peces con migraciones cortas o escasas, como los paiches, y los cíclidos, que depositan sus huevos en el fondo de los estanques o en sustratos, cuidando parentalmente a sus crías hasta la etapa de poslarvas.

Durante la migración en el río, los peces se desplazan unos sobre otros, nadando de tal forma que el dorso de su lomo sobresale del agua, y la luz del sol produce una apariencia blanquecina. Los cardúmenes están compuestos por diversas especies de peces, desde los que van a cumplir la función reproductora hasta los depredadores que se integran al grupo para alimentarse.

En las riberas del río, el desove de los peces blancos, o panara ipira, produce ruidos que pueden durar aproximadamente dos o tres días. Luego, estos peces abandonan sus huevos e, impulsados por el hambre, entran «rabiando» por los caños a las lagunas para alimentarse en los gramalotes, ya que las hembras se han ingerido poco alimento durante el periodo de puesta de huevos.

Los kukamas manifiestan que la madre de los peces, mui watsu tsunin, literalmente «serpiente grande negra», se encarga de trasladar los alevinos del río a la laguna. Como resultado del desove, los kukama-kukamiria observan grandes cantidades de alevinos desplazándose en grupos a lo largo de las orillas de los lagos. Desde las ciencias biológicas, se explica que, una vez producido el encuentro de los gametos, los huevos fecundados son arrastrados pasivamente por las zonas inundables hacia los lagos durante casi 20 horas, donde completan su desarrollo vital. En esta fase, las larvas se alimentan del saco vitelino. Después de 5 días, las poslarvas y alevines se nutren de rotíferos, zooplancton y macroinvertebrados, y se acomodan en las áreas inundables, donde los alimentos son abundantes.

Algunos días de junio o julio, alrededor del solsticio de invierno en el hemisferio sur, ocurre un cambio de temperatura ambiental conocido como el «frío de San Juan», que produce el enfriamiento del agua, ts+r+ yaukiutsu. Según Hanek (1982, p. 7), la temperatura desciende hasta 21 °C y no se reportan mortalidades masivas de peces por descensos bruscos de temperatura. Sin embargo, los kukama observan que algunos peces de los lagos mueren debido al enfriamiento de las aguas. Durante estas noches, los kukama pescan con flecha a los peces que boquean, como el tucunari.

De julio a agosto, máxima vaciante, uni t+pa kuashi, literalmente «tiempo de la merma del agua», el tibe playero navega sobre palos flotantes por el canal del río. Los pescadores afirman que esta ave marca el centro del caudal del río y, por lo tanto, cuando se navega en una embarcación grande, se observa y sigue al tibe palyero, pues «por donde va el tibe, no se va a varar».

Los quelonios acuáticos, como el cupiso kupitsu (Podocnemis sextuberculata), la taricaya taricaya (Podocnemis unifilis) y la charapa (Podocnemis expansa), desovan en las playas de los ríos y la gente recolecta sus huevos.

En las playas de las cochas y de los ríos abundan las rayas yawaw+ra (familia Potamotrygonidae).

Además, los caimanes yakari (familia Alligatoridae) están ovando en los charcos de los bajiales, acumulando hojarascas para cubrir y cuidar sus huevos. La gente suele recolectar estos huevos e ingerirlos principalmente para tratar patologías respiratorias o pulmonares.

El cambio climático contribuye al secamiento de las cochas, quebradas y charcos, lo que ocasiona la mortandad de peces debido al calor extremo del sol o la intensa vaciante. Durante una merma extrema, como la ocurrida en 2020 o 2023, los cuerpos de agua en los bajiales se secaron, afectando especialmente a las cochas centrales cerradas, conocidas como pungales (de punga [Pseudobombax munguba]) en el Ucayali, y los charcos de distintos tamaños, donde diversos tipos de peces quedaron atrapados sin poder migrar al río. Los peces pequeños no pudieron completar su crecimiento y murieron debido al calor extremo del sol. En estos lugares, se observan variedades de aves como garzas (Ardea sp), tuyuyos (Jabiru mycteria) y manshacos (Crypturellus casiquiare), que se alimentan de los peces moribundos. Durante los viajes de pesca, los pescadores identifican los charcos donde los peces boquean. Si se trata de un gran charco estancado, los miembros de la comunidad participan en la recolección de los peces atrapados; si es pequeño, solo la familia hace la recolecta (ver Rivas-Ruiz, 2004, pp. 31-33).

En las profundidades (pozas) de las quebradas habitan las anguilas, puraki (familia Electrophoridae). La migración de los peces, ipiraku, en el río continúa su curso. A continuación, se presenta un relato de vida sobre la pesca de los cardúmenes en el Ucayali:

¿Cómo está la pesca ahora? No se compara con lo de antes. La pesca ha disminuido bastante. Cuando tenía 12, 13 años pescaba con tarrafa y se veían bastantes «mijanos» [cardúmenes de peces] por el río. Ahora, por el cambio climático, ya no hay. Según mi papá, esos mijanos venían del bajo Amazonas y estaban llenos de boquichicos, yahuarachi, pacos, gamitanas, etc., pero ahora no se ven. Haciendo recuento de la pesca, mi padre tiene 94 años y la pesca está muy escasa debido a la sobrepoblación. Los peces emigran y ya no viven acá. Los que migran quedan en las cochas para el verano [merma]. Como somos bastantes pescadores, la pesca escasea hasta que venga el invierno [la creciente]; es cuando los peces salen de los centrales y aparecen acá. [...] En la creciente a la baja de agua, encuentras pacos y palometas, pero solo en esta época. Esos peces salen de las quebradas y cochas al río, y luego surcan migrando. En el río no quedan en cantidad. En el río Pacaya había palometas y pacos, ahora solo los encuentras en las cochas (Segundo Arbildo Asipali, CP Bretaña, Canal de Puinahua, río Ucayali, noviembre de 2020).

Los hombres realizan la pesca indiscriminada de los cardúmenes en los ríos durante la merma. La vulnerabilidad de los peces es directamente proporcional a la merma del río, pero inversamente al precio que adquieren en el mercado. Desde la percepción de los kukama-kukamiria, el río es un espacio de todos y de nadie, donde se puede realizar la pesca indiscriminada sin consecuencias negativas para el infractor. Durante este periodo, es frecuente que grandes congeladoras5 sigan la migración y, utilizando grandes redes, capturen toneladas de peces, expulsen a los pequeños y acopien los grandes para su comercialización en las grandes ciudades. Tanto en el bajo Marañón como en el Ucayali, la gente manifiesta que desde hace años no se observa la migración de grandes cardúmenes en los ríos. La pesca está siendo alterada por los cambios en los ciclos del río, y la ausencia del periodo de migraciones afecta de manera significativa la economía de los campesinos (Castro Medina, 2015) ribereños e indígenas. Asimismo, no existe control sobre la pesca durante la migración de los peces en el río. Es necesario implementar reglamentaciones a nivel local (comunidades nativas, campesinas, caseríos) o regional para proteger la migración de los peces cuando salen a desovar de los ríos.

En la época de vaciante, de julio a septiembre, los carácidos se refugian en los lagos. En la creciente, y cuando están maduros sexualmente, los adultos migran desde las cochas hacia las zonas inundables para repetir su ciclo reproductivo.

A fines de septiembre hasta octubre, tanto el paiche iwatsu (Arapaima gigas), el tucunare tukunari (Cichla monoculus), como la arahuana, arawana (Osteoglossum bicirrhosum) están en periodo de desove. La masa de peces blancos +p+raku que han surcado el río, se encuentra desprovista de alimentos, sumamente delgados, ipirapurakana chura, y se van dispersando hasta que el grupo desaparece. A medida que los peces surcan el río, se quedan en las palizadas o entran a los lagos en busca de alimentos como los gramalotes y las hierbas, donde comienza nuevamente su ciclo reproductivo. Los peces migran desde las cochas a las áreas de desove ubicadas en las zonas de encuentro entre los caños y los cuerpos de agua blanca. En estos lugares, los peces desovan y los óvulos son fecundados por los espermatozoides. La elección del hábitat de desove en los peces está influenciada por diversos factores ambientales, como la turbidez del agua. Aguas muy turbias ofrecen protección a los huevos frente a depredadores y la excesiva luz solar, lo que favorece su supervivencia (Winemiller, 2018). Además de la turbidez, otros estímulos ambientales como las lluvias constantes y el aumento de la temperatura también juegan un papel crucial en la activación neurohormonal de los peces, ya que desencadenan el comportamiento reproductivo (Gonçalves et al., 2016).

Alteración del ciclo hidrológico del río por el cambio climático

Las comunidades kukama experimentan cambios climáticos que describen como «cambios de tiempo» o «el tiempo está cambiando», evidenciados por el aumento de la temperatura o variaciones en los ciclos hidrológicos del río. Anteriormente, las épocas de lluvias, sol y frío estaban definidas. La temporada de creciente iniciaba aproximadamente a inicios de noviembre, terminaba a mediados de mayo y se caracterizaba por una mayor cantidad de días lluviosos que incrementaban el caudal de los ríos. La merma, por su parte, iniciaba a mediados de mayo y concluía a finales de octubre, con pocos días lluviosos, especialmente en julio, agosto y septiembre. En la actualidad, no se evidencia ni distingue una merma chica de la máxima merma ni la creciente chica de la creciente grande. Los indicadores biológicos, tanto de flora como de fauna, que antiguamente marcaba el cambio de las épocas, ya no son asertivos. El clima es ahora muy variable y cambiante. Ejemplos de estos cambios climáticos incluyen la mayor intensidad de radiación solar; en 2013, se registraron tres friajes en junio y lluvias constantes entre julio y agosto, además de varios ventarrones fuertes sin previo aviso a finales de agosto. En 2020, la vaciante del río se prolongó hasta la primera semana de diciembre6 y creó inmensas playas tanto en el Marañón como en el Ucayali. Asimismo, en 2023, la sequía extrema durante el periodo de merma dejó innavegables ríos como el Tigre, el Napo o el río Yavarí. Estos cambios climáticos repercuten de manera sistemáticamente en la salud de las personas, la producción agrícola, el bosque, la fauna y la hidrología. Desde una perspectiva ecológica, estos cambios están relacionados con la contaminación del suelo, del agua, pero principalmente por la contaminación del aire y la tala intensiva de los árboles.

Para los comuneros, las crecientes y vaciantes prolongadas ocurridas en los últimos años tanto en el río Marañón como en el Ucayali son indicativas del desorden climático. Relatan que anteriormente las grandes crecientes se producían en ciclos de 30 a 50 años y no alcanzaban los niveles que hoy se observan. Ahora, estas crecientes ocurren en periodos de 5 a 10 años y el nivel del agua casi supera al de las anteriores. Algunos comuneros kukama-kukamiria interpretan las grandes crecientes y otros fenómenos naturales de manera escatológica, sugiriendo que se acerca el «fin del mundo» (Agüero, 1994) o que son un castigo de Dios debido a malos actos o comportamientos. Expresan que «todo esto está pasando porque está cerca el fin del mundo o la venida de nuestro Señor Jesucristo», según lo escrito en la Biblia. Unos pocos consideran que es el castigo de la madre naturaleza debido a la desmedida extracción de los recursos naturales.

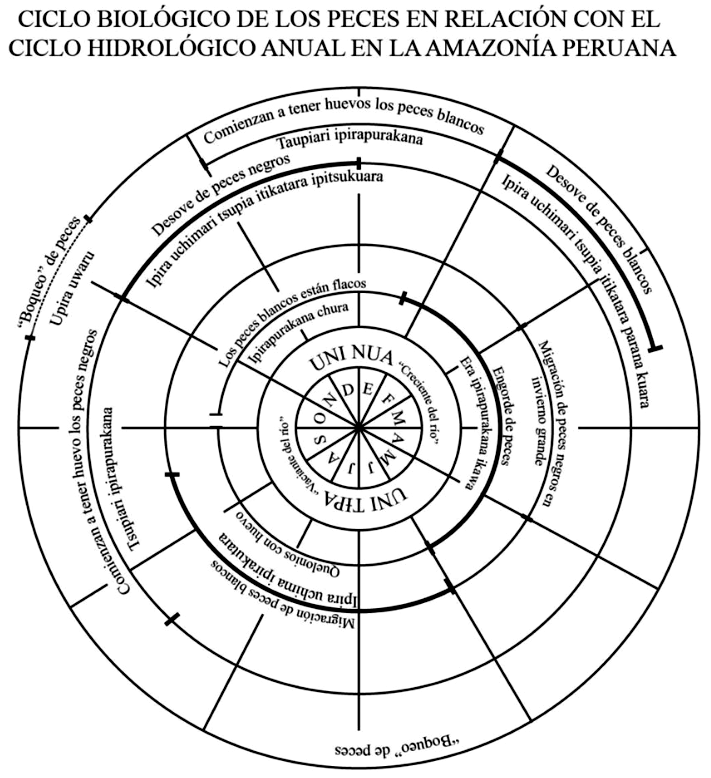

Nota. Fuente: Rivas-Ruiz, 2004, p. 53.

FIGURA 1. Ciclo biológico de los peces en relación con ciclo hidrológico anual en la Amazonía peruana

Conclusiones

El bosque tropical, que integra los recursos hídricos, encarna uno de los mayores desafíos para los conservacionistas y los desarrollistas de la ciencia occidental. Para una mayor eficacia de las políticas públicas en el manejo y la conservación de los recursos acuáticos, es esencial que la ciencia occidental dialogue con los saberes locales de indígenas y no indígenas (mestizos ribereños) que habitan en las riberas de la Amazonía peruana. No solo la ciencia y la tecnología deben ser instrumentos importantes para promover cualquier actividad de uso o conservación de los recursos amazónicos (Araujo y Goulding, 1998), sino también los saberes locales.

Los kukamas poseen un amplio conocimiento de las variaciones hidrológicas (inundaciones, mermas), que impactan en las poblaciones de los peces y en los ecosistemas acuáticos. Los ríos amazónicos experimentan dos periodos hidrológicos a lo largo del año: la vaciante (época retracción de las aguas) y la creciente (época de expansión de las aguas). Durante la vaciante, aparecen los bancos de arena o barrizales; mientras que, durante la creciente, los bosques interiores y las orillas se inundan. Los kukama-kukamiria predicen estas variaciones hidrológicas utilizando indicadores de la fauna, flora y atmosféricos.

El conocimiento de las variaciones hidrológicas es fundamental para la seguridad alimentaria, la salud de los ecosistemas acuáticos, la gestión de los recursos pesqueros y la preservación de la diversidad cultural. Este conocimiento permite desarrollar diferentes técnicas pesqueras adecuadas a cada especie, asegurando una pesca exitosa.

La pesca es parte de un sistema complejo cuya experiencia cotidiana ha dotado a los kukama-kukamiria de un amplio, variado y profundo conocimiento tradicional y local sobre los ecosistemas acuáticos (ríos, cochas, caños, quebradas, tipishcas entre otros). Este conocimiento abarca las especies de peces, sus hábitats y ciclos de vida, su comportamiento, su ciclo reproductivo, las técnicas de captura, entre otros. En ocasiones esta comprensión es comparable al conocimiento íctico académico. Además, los kukama-kukamiria emplean técnicas ancestrales y sostenibles de artes y aparejos de pesca, como anzuelos, redes y trampas de pesca, así como el uso de ictiotóxicos, principalmente compuesto por productos vegetales como el barbasco (Lonchocarpus utilis), la resina de catahua (Hura crepitans) y la huaca (Clibadium asperum). Estas prácticas están acompañadas de rituales que demuestran un profundo respeto por el ambiente acuático. En la actualidad, la pesca entre los kukama-kukamiria enfrenta diversas amenazas, tales como la pesca ilegal, la contaminación, la introducción de nuevas tecnologías de pesca y el cambio climático. Estas amenazas ponen en riesgo la sostenibilidad de la pesca, la seguridad alimentaria y el conocimiento tradicional.

En el territorio de los kukama-kukamiria, las aguas de los ríos representan un espacio abierto cuyos recursos están disponibles para quienes puedan acceder a ellos a través de múltiples técnicas. El fenómeno de la migración es parte del ciclo biológico de los peces blancos durante la vaciante del río, ya que en esta etapa están «gordos» y «tienen mucha grasa», es decir, están cargados de huevas. Estos peces necesitan del agua fría y la corriente de los ríos para reproducirse principalmente en los encuentros de aguas de un afluente secundario con un río principal (por ejemplo, la confluencia del río Samiria con el Marañón, o en la desembocadura del río Pacaya en el canal del Puinahua). La confrontación de los pescadores locales y los botes «congeladores» por la apropiación de los cardúmenes de peces remite al viejo problema de la pesca indiscriminada que enfrentan anualmente algunas de las comunidades ribereñas. En este sentido, es necesario dialogar y establecer acuerdos para el control y manejo sostenido de la pesca indiscriminada que los botes congeladores, provenientes de las grandes ciudades, realizan sobre los cardúmenes de peces blancos durante la vaciante de los ríos Amazonas, Huallaga, Ucayali, Marañón, Ucayali, Nanay y otros ríos.

Desde la ecología, las amenazas que incrementan la variación y el cambio climático en las comunidades kukama-kukamiria se relacionan con la deforestación, que altera la cobertura boscosa y, por ende, el ciclo del agua, lo que incrementa la intensidad de la vaciante o la creciente. Otro aspecto crítico es la contaminación no controlada producida por las actividades antrópicas, que afecta a los ríos y a la calidad de vida del pueblo kukama-kukamiria. En este contexto, la sabiduría y el conocimiento indígena kukama-kukamiria juega un papel crucial. Ellos no son ajenos a los impactos de las variaciones y el cambio climático, como la intensificación de la vaciante o el retraso de la creciente. De hecho, han demostrado una constante adaptación a estas variaciones hidrológicas en estos últimos años, lo que ha conllevado a cambios en sus formas de vida. La protección de las cochas y la adopción de reglas para el uso sostenido de los recursos acuáticos son ejemplos de la capacidad de adaptación. Hoy en día, muchas comunidades kukama-kukamiria protegen sus cochas, al establecer reglas para el uso de los recursos acuáticos. Por lo tanto, es urgente seguir fomentando el dialogo intercultural y el intercambio entre la ciencia y el conocimiento indígena para un manejo integral de los recursos acuáticos.