Introducción

En el artículo publicado en 1943 «El paraíso en el nuevo mundo», Jorge Basadre (2023, pp. 27-28) señala: «la búsqueda ha sido, primero, de tesoros y reinos maravillosos. Luego, ha sido búsqueda de eterna salvación. En seguida esa felicidad soñada, mediante hazañas de geografía y de milicia o en el éxtasis religioso se transporta hacia el pasado». Basadre -una de las voces más relevantes de las ciencias históricas sobre el Perú- reconstruye los imaginarios que, por siglos, alimentaron los sueños sobre el territorio que hoy ocupa el Perú. La primera parte de la cita hace referencia a la etapa fundacional, aquella en la que el sueño del oro de los conquistadores europeos fue el impulso para aventurarse a navegar hacia el sur del que era para ellos, hasta entonces, un nuevo continente, allá por el siglo XVI. La segunda parte alude a la transformación de ese sueño durante el periodo virreinal en el que poco a poco se consolidó la conquista con justificación religiosa, lo que conllevó a un sincretismo cultural que cabalgó entre un presente que se impuso y un pasado que se resistía a ser olvidado. «Falta la transformación de esta búsqueda orientándola hacia el futuro, el sueño del paraíso no perdido, sino por encontrar. Y él surge en el momento propicio», agrega Basadre (2023, p. 28), hablando del proceso de independencia que abre la puerta a nuevas posibilidades, a nuevos sueños y a nuevos imaginarios. Así, el historiador concluye que «el sueño del paraíso futuro abierto para todos amanece junto con la edad contemporánea» (Basadre, 2023, p. 28).

Los estudios históricos suelen ser las principales referencias a las que nos acercamos cuando queremos comprender las ideas que contribuyeron a crear los imaginarios en el devenir de las naciones. Sin embargo, a lo largo de la historia, el arte ha sido también una valiosa fuente que nos da la posibilidad de indagar cómo se ha pensado el devenir las sociedades, tanto en el pasado como en el presente. El arte permite, incluso, aproximarnos a imaginarios sobre el futuro. En el caso del Perú, ya desde tiempos de la Colonia, la reproducción de efigies anónimas en las que se establecía la prolongación de la línea de sucesión de los gobernantes incas y la Corona española daban cuenta de lo útil que resultaba el arte como vehículo de construcción de imaginarios que buscaban justificar la conquista.

Nota. Óleo sobre tela. Convento de Nuestra Señora de Copacabana (Lima). https://colonialart.org/artworks/1294B/artwork_zoom

FIGURA 1. Efigies de los incas o reyes del Perú (escuela cusqueña, entre 1746 y 1759)

Dichas imágenes tenían como objetivo legitimar a los gobernantes europeos como herederos del Tahuantinsuyo y, con eso, establecer un imaginario de certificada continuidad. Otra imagen anónima representa la unión de la élite inca y la élite religiosa española a inicios del establecimiento del virreinato: El matrimonio del capitán y la ñusta da cuenta de la boda de la última princesa inca Beatriz Clara Coya y Martín García de Loyola, descendiente directo del santo Ignacio de Loyola. La unión, que se llevó a cabo en 1572, fue uno de los últimos intentos de sellar la conquista a través del vínculo entre las respectivas élites. La imagen es particular, pues en ella vemos, además, a los últimos gobernantes incas, Titu Cusi Yupanqui, el padre de Beatriz, y su tío Túpac Amaru I, el último inca, vencido y asesinado por el propio García de Loyola. En otro extremo del cuadro, otro matrimonio termina de redondear la idea: la hija de Beatriz Clara Coya y Martín García de Loyola, Ana María Lorenza de Loyola contrae nupcias con Juan de Borja y Castro, nieto de San Francisco de Borja.

Ambas imágenes habrían querido disipar el efecto de la conquista como tal, pues establecen un discurso que se sustenta en la persecución de la unión y la concordia como los fundamentos de la alianza entre dos mundos que se juntan para crear uno nuevo. Unión y concordia, dos conceptos acuñados por Jesús A. Cosamalón en su artículo «La “unión de todos”: teatro y discurso político en la independencia, Lima 1820-21», texto al que me referiré más adelante al abordar las obras teatrales que analizaré en la parte central de este artículo. Hago hincapié en estos dos conceptos, pues hacen eco, también, del discurso que parecen querer establecer algunos textos teatrales de los años tempranos del virreinato que han llegado a nuestros días. Se trataría, en gran medida, de un ideal que resuena en gran parte de la dramaturgia de aquel teatro que la academia decidió llamar el teatro quechua culto; un género que, en palabras de César Itier (2017, p. 179), refleja

el carácter intrínsecamente híbrido o sincrético de ese teatro, no en cuanto a su génesis -pues no prolonga una tradición dramática prehispánica- sino en sus componentes culturales, ya que incorpora a una forma occidental algo o mucho de la oralidad y el imaginario andinos.

Desde cierta mirada, el teatro quechua culto contribuye a imaginar un Perú donde el pasado prehispánico se nutre de la mirada occidental en el contexto del surgimiento de una nueva cultura letrada en un territorio donde, hasta entonces, no había existido la escritura; pero, sobre todo, insiste en un discurso que abogaría por la unión y la concordia como componentes de esa nueva sociedad que había surgido producto del encuentro de dos mundos hasta entonces extraños el uno para el otro.

Veintiséis años después de declarada la independencia, en 1837 -y también desde el terreno de las artes visuales-, el artista cusqueño Marcos Chillitupa Chávez reelabora la pieza anónima que circuló durante los años del virreinato en su Genealogía de los incas. En la versión de Chillitupa, a los gobernantes incas les sucede el libertador José de San Martín, el prócer latinoamericano que declaró la independencia del Perú en 1821, mientras que los herederos españoles son eliminados de la línea de tiempo. Se trata de un nuevo comienzo que, recurriendo a la cita de Basadre, reorienta su mirada hacia el futuro, al mismo tiempo que no deja de añorar ese paraíso perdido que fue el pasado prehispánico.

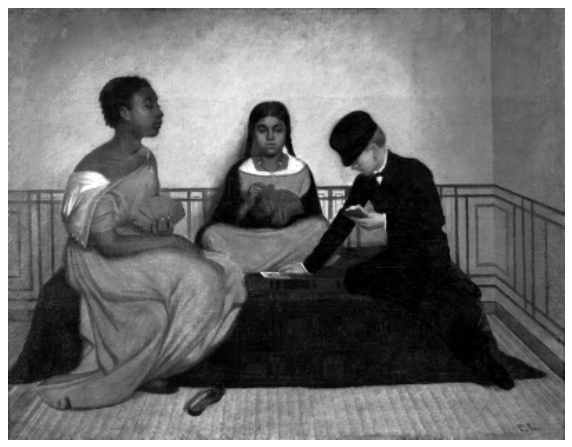

Algunos años después, a mediados de la década de 1850, el pintor Luis Montero personifica la nación peruana como una figura masculina que, con la mirada agradecida al cielo, lleva una corona que evoca al pasado inca, una mano en el pecho y, en la otra, las cadenas rotas de la opresión española. La imagen, que para la historiadora del arte Natalia Majluf (2022, p. 84) representa el concepto de lo que se entendía por una república en la época, estaría impregnada de los ideales de progreso y modernidad que condujeron la etapa fundacional de la entonces todavía muy joven nación peruana; además, la pieza reemplaza la figura femenina con la que tradicionalmente se interpretaba a la patria. El imaginario del país propuesto por Montero se contrapone a la idea sobre la que otro pintor, Francisco Laso, habría creado su obra Igualdad ante la ley o Las tres razas (1859).

Nota. Óleo sobre tela. Museo de Arte de Lima. https://shorturl.at/1s7rx

FIGURA 2. Igualdad ante la ley o Las tres razas (Francisco Laso, 1859)

En esta pieza, Laso representa la idea de una nación en la que el sueño de la igualdad de derechos para todos -la unión y la concordia en los términos de Cosamalón- todavía está en juego. Para dar cuenta de ello, Laso retrata a tres niños que se enfrentan en una partida de naipes. El niño blanco ejecuta su jugada; pero la pintura sugiere que el turno que sigue es el de la niña indígena cuyo momento, aunque todavía no ha llegado, estaría a punto de llegar (Majluf, 2022, p. 292).

Varios años después, al cumplirse el centenario de la declaración de la independencia, el pintor académico Daniel Hernández coloca a la oligarquía limeña como la representación del Perú en su obra Saludo al presidente (1921). Hernández excluye a otros sectores de la sociedad peruana al colocar como figura central de su pintura al presidente Leguía, quien saluda a sus invitados extranjeros en una pieza que recrea la ceremonia organizada para la ocasión. Como señala Contreras (2022, p. 26), la pintura establece una imagen del Perú como un país presidencialista donde «ha habido una fuerte identificación entre el país y su máxima autoridad. Incas, virreyes y presidentes han ejercido un poder fuerte y, por lo tanto, fascinador». Pero, además, el cuadro parece querer decirnos que el Perú es Lima, y que Lima es la élite criolla en la que ha recaído el poder, cien años después de la independencia. Para 1925, el discurso parece dar un revés cuando José Sabogal inaugura la corriente indigenista con Varayoc de Chinchero, una de las primeras representaciones de una autoridad quechua en un paisaje andino, en el arte peruano republicano. La imagen, en palabras de Majluf, se impuso «sobre otras figuraciones del país en torno a las celebraciones del centenario de la independencia» (2022, p. 162).

Mucho más reciente resulta la propuesta del artista Juan Javier Salazar, quien presenta en 2006 la pieza Perú país del mañana. Se trata de otra reelaboración de la efigie famosa en el virreinato. En la versión de Salazar, los personajes representados son los gobernantes del Perú republicano quienes, como si fueran personajes de un cómic contemporáneo, repiten un mismo discurso a lo largo de doscientos años: «mañana». La obra de Salazar sería una denuncia directa a las malas prácticas sociales, los falsos valores, la corrupción y el exceso de poder en el Perú moderno y contemporáneo (Quijano, 2018).

Todas estas piezas, cuya selección obedece a un criterio personal que solo pretende dar una visión general y, por ningún motivo, busca definir o establecer un criterio historiográfico del arte en el Perú, invitan a repensar la historia del país desde el arte, pero sobre todo plantean diversas modificaciones del imaginario nacional a través de sus dos siglos como república independiente. En ellas se ofrece un retrato del Perú como una nación todavía en construcción, cuyos habitantes aún encuentran difícil definirla y definirse. El paraíso futuro, imaginado por Basadre, parece un sueño que debe idearse y reinventarse, una y otra vez, en un continuo que tiende al infinito. En las imágenes de estos artistas peruanos resuena la premisa de Basadre; pero en ellas, sobre todo, se ponen en marcha imaginarios que evidencian cómo, en palabras del historiador Ricardo Kusunoki (2022, p. 41), el surgimiento del Perú como Estado independiente fue un proceso complejo y cargado de contradicciones en el que, ante todo, hubo que replantear la identidad de las sociedades locales. Los tiempos republicanos, señala Kusunoki (2022, pp. 41-42), trajeron una nueva concepción del cuerpo social. Al menos teóricamente, el carácter estratificado y diverso de las identidades virreinales se vio desplazado por el ideal igualitario; un ideal que resultaría a veces -hasta hoy- una utopía.

Así como en las artes visuales -y el teatro, como veremos más adelante en este artículo- a lo largo de la historia, otros espacios han operado como centros de debate en torno a la identidad del país, a partir del planteamiento de diversos, y muchas veces opuestos, imaginarios sobre el Perú. Un ejemplo es la controversia que se estableció en torno al escudo que representaría a la nueva nación independiente durante la primera mitad del siglo XIX. Un análisis de su evolución nos da pistas de cómo se llevó a cabo el proceso. A la imagen del sol naciente -antiguo dios de los incas que se levanta entre el mar y la montaña- que había imaginado el libertador San Martín, le ganó la triada compuesta por la vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia. Los símbolos del futuro, orientados a destacar las potencialidades económicas del Perú, primaron sobre otros que hacían alusión a un pasado y una historia que, aparentemente, no conversaban con la imagen de la Patria que acuñaron aquellas élites que tomaron las riendas del país (Majluf, 2006, pp. 203-239).

Casi un siglo después, una versión libre del escudo del Perú fue creada por el arquitecto Manuel Piqueras Cotolí para la fachada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, construida en 1924. En ella, el escudo patrio se integra a elementos prehispánicos, como representación del sincretismo cultural entre lo indígena y lo español. ¿Se trata acaso de una propuesta que aboga por la unión y la concordia? ¿O se trata de una reivindicación social a través del diálogo entre un símbolo que remite al pasado y otro que dirige la mirada hacia el futuro?

En el contexto planteado, ¿cuál fue el rol que jugaron -y que juegan- las artes escénicas en la configuración de un imaginario sobre el Perú a lo largo de su historia republicana? El presente artículo propone observar el teatro peruano, también, como un espacio de debate donde se ponen en cuestión conceptos como Estado, patria, nación e incluso peruanidad. Es desde este enfoque que tomaré como punto de partida la citada premisa de Basadre para proponer el estudio de ciertos aspectos del género dramático más allá del fenómeno artístico, analizando su contenido social, político, cultural e ideológico. Me interesa indagar hasta qué punto el teatro ha sido centro de discusión sobre las problemáticas de una nación donde, doscientos años después de su génesis, sus conceptos fundacionales parecen estar todavía en pugna.

Centraré el análisis en tres textos escritos durante los siglos XIX, XX y XXI: Los patriotas de Lima en la noche feliz de Manuel Concha (1821), Los conquistadores de Hernando Cortés (1977) y Una hazaña nacional de Alfonso Santistevan (2024). Considero que, en ellos, sus autores -testigos de tres periodos distintos de nuestra historia republicana- dan cuenta de cómo se han ido configurando desde el teatro ideas e imaginarios sobre un país cuya realidad se presenta, todavía, la mayoría de las veces como el sueño de una promesa inconclusa.

Materiales y métodos

El presente artículo se centra en el estudio las tres obras de teatro citadas. Vale aclarar que la elección de las obras y los autores a los que me referiré han sido seleccionados como una muestra que es, de por sí, reducida. La intención es abrir el camino para un estudio más amplio y exhaustivo que el que se puede hacer en estas páginas y que tendría que incluir un corpus más extenso de piezas teatrales.

Cabe precisar, también, que se trata de una investigación a partir de los textos dramáticos, pues no se cuenta con material de registro que permita acercarse a la puesta en escena de las obras, salvo en el caso de Una hazaña nacional, que se estrenó en 2024. Se trata, en ese sentido, de un estudio cualitativo en el que los propios textos son las fuentes primarias y que se sustenta en la descripción, el análisis y la reflexión con el objetivo de establecer cuál fue y es el rol que desempeña el teatro en la definición de los imaginarios sobre el Perú.

Para este estudio se ha recurrido a artículos y críticas teatrales sobre los textos en los que se centra la investigación -recientes o de la época en que fueron escritos-, así como a entrevistas realizadas a sus autores. Estudios referidos al rol de las artes en la constitución de imaginarios sociales, al igual que otros orientados a la definición de conceptos como nación, patria o peruanidad, también han sido consultados. Del mismo modo investigaciones que han explorado la evolución del teatro histórico en el Perú.

Resultados

En el estudio preliminar de los tomos dedicados al teatro en la Colección Documental de la Independencia del Perú (1971-1976) (CDIP), donde se ofrece la que es, quizás hasta hoy, la compilación más completa de textos escritos durante ese periodo, el estudioso del teatro peruano Guillermo Ugarte Chamorro sostiene que el teatro tuvo una indudable importancia social y política en el proceso de la independencia. En sus palabras, «durante el periodo de la emancipación, el teatro fue un sensible receptor y eficaz vocero de los ideales y los sucesos revolucionarios» (Ugarte, 1974, p. XI).

En el texto, Ugarte Chamorro explica cómo durante el periodo de la independencia, el Coliseo de Comedias, hoy Teatro Segura, fue el espacio en el que se presentaron loas, dramas, comedias, alegorías, marchas, canciones e himnos patrióticos, especialmente compuestos, en un contexto en el que este recinto se convirtió «en conmovida caja de resonancia ciudadana, en venerable santuario de patriotismo y en ardoroso corazón cuyos latidos repitieron fielmente los del inmenso corazón del nuevo Perú, libre» (Ugarte, 1974, p. XI). El teatro fue el espacio en el que se expresaba el sentir ciudadano, y devino en una especie de centro ritual del patriotismo expresado desde el teatro.

Es en este escenario que se estrena, en el Coliseo de Comedias, Los patriotas de Lima en la noche feliz, pieza escrita por Manuel Concha y estrenada el 1 de agosto de 1821, cuatro días después de declarada la independencia. Se trata de la primera pieza teatral del Perú independiente, creada por el que tendríamos que considerar, también, el primer dramaturgo del Perú independiente. La trama se desarrolla la noche del 12 de julio de 1821, cuando entran las tropas patriotas de San Martín a Lima y se centra en la expectativa de los limeños ante la llegada del libertador.

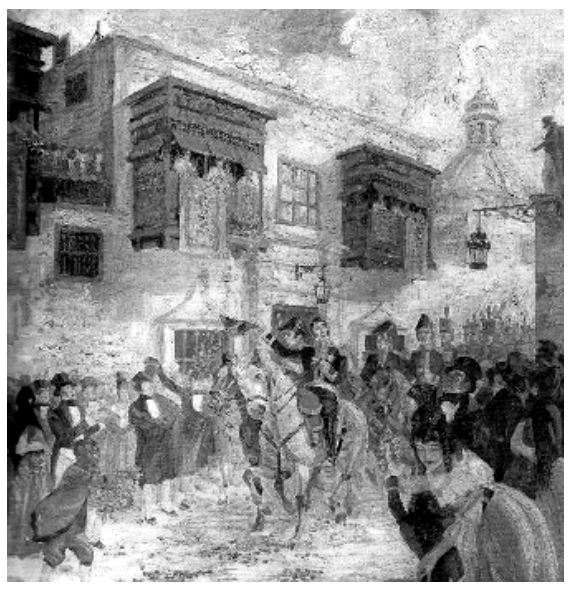

Una imagen de 1921, del artista José Alcántara de la Torre, conmemora el mismo momento histórico al que hace referencia la pieza. En su pintura, Alcántara representa la llegada de San Martín como una fiesta en la que el libertador ingresa a la Lima rodeado de la algarabía de los limeños que se han unido para tomar las calles, juntos, para celebrar el acontecimiento.

Nota. Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2211087325598462&set=a.267894349917779

FIGURA 3. Entrada del general San Martín a Lima (José Alcántara de la Torre, 1921)

Resulta curiosa esta representación, cuando es bien sabido que San Martín ingresó a Lima de incógnito tras la salida de las tropas realistas. Sin embargo, lo que interesa destacar aquí es la consonancia entre el imaginario de la independencia que se desprende de la pintura de Alcántara y el texto de Concha. Una consonancia que, como describiré más adelante, termina por distanciarse del aquel discurso que aboga por la unión y la concordia al que hacía referencia al inicio de este artículo.

Al igual que en la pintura, en la pieza teatral prima el carácter patriótico y centralista. El autor exalta, a través del discurso de los personajes, los valores cívicos de la ciudadanía de Lima. En buena cuenta, la obra marca el inicio de la discusión política, expresada a través del teatro, sobre cómo debe ser el Perú independiente. Para Cosamalón (1996, p. 134), se trata de una pieza que expresa, sobre todo, la polémica de la unión de todos los peruanos en una sociedad dividida. De esta manera, destacaría la insistencia en el clima de violencia y en el llamado a la concordia en una obra cuyo autor pareciera decirnos que la felicidad soñada del Perú que tocaba imaginar en aquellos años solo llegará con la unión y el perdón entre los nuevos peruanos. Cosamalón (1996, p. 139) agrega que se trata de un texto cuyo tinte «marcadamente propagandístico» se revela, por ejemplo, en el parlamento del personaje Hipólito en una de las escenas de la obra:

HIPÓLITO

Todo inspira placer, todo alegría

Solo se ven ya amigos, solo hermanos:

Conozca el enemigo tu hidalguía,

Y el orbe admire a los americanos:

Pelean por concluir la tiranía,

Más no ensangrientan las valientes manos.

Vivamos, pues, en una unión dichosa

Y el egoísmo bárbaro se ahuyente,

Será nuestra Nación, feliz, gloriosa.

(CDIP, XXV, 2, p. 44)

La imagen de ese momento histórico que el autor quiere establecer es la misma que aquella que evoca Alcántara en su representación del ingreso de las tropas libertadoras a la ex capital del virreinato. Sin embargo, como señala el director y dramaturgo Alfonso Santistevan (2022, p. 821), quien dedica un profundo análisis a la obra, esta dejaría, más bien, presentir la exclusión social del pueblo, lo cual sería prefigurado en las didascalias; pero, sobre todo, en los testimonios de los personajes. En palabras de Santistevan (2022, p. 821), en el texto «se discute sobre la posibilidad de que el pueblo sea capaz de una conducta racional y civilizada». En ese sentido, la obra contendría, pues, una acción que sella la ausencia del pueblo en la escena con la performance de la exclusión (Santistevan, 2022, p. 822). Como evidencia, Santistevan cita el siguiente diálogo que sostienen los personajes Rosa y Pepa:

ROSA

¡Pero qué cosa tan admirable!

¿Quién pensó que no hubiera el

mayor trastorno con la entrada de

las tropas libertadoras, por parte de

la plebe? Pero se han contentado

con entrar en las pulperías y tomar

algún licor, sin ocasionar otro mal a

sus dueños.

PEPA

Algunas averías habrán sucedido:

el pueblo tumultuoso nada

respecta, y de consiguiente,

aunque el común sea bueno, no

habrán faltado algunos que,

conducidos de la necesidad, o de

su mal carácter, hayan cometido

algunas tropelías.

(CDIP, XXV, 2, p. 31)

Santistevan (2022, p. 805) sostiene que la obra, sobre todo, revela contradicciones y limitaciones para representar a la naciente república peruana: la que es considerada como obra inaugural del teatro republicano imagina un Perú racional, «cívico» y criollo que excluye la posibilidad de una nación heterogénea, dice. Para Santistevan (2022, p. 805), esta premisa estaría contenida en las palabras de Don Lorenzo, en el segundo acto, cuando él y Don Salvador llegan con la recién creada bandera del Perú independiente, seguidos del «pueblo», según indica la acotación del autor. Al ingresar a escena junto a Don Salvador, Don Lorenzo se dirige a los que quedan afuera, diciéndoles:

DON LORENZO

Señores, dispensen ustedes, no

cabemos todos dentro.

(CDIP, XXV, 2, p. 43)

Los que no caben son aquellos a quienes los personajes anteriormente citados se refieren como «la plebe». El pueblo quedaría excluido del espacio de la ficción, pero también del espacio de la representación. De esta manera, Santistevan concluye que el autor otorga a los burgueses criollos la responsabilidad de encarnar a los patriotas de Lima. En consecuencia, excluye al resto. El pueblo debe quedarse afuera: «queda claro que lo que cambia es el dominio de los españoles, pero no el modelo de sociedad. Se postula específicamente en la obra que ‘se muda de gobierno, pero no de sistema» (Santistevan, 2022, p. 812).

Un análisis más profundo de la pintura de Alcántara permite notar que, en ella, los personajes que reciben a San Martín también son miembros de esa élite criolla. Si acaso el artista imaginó peruanos de otros estratos sociales dando la bienvenida al libertador, estos quedaron, como en la obra, fuera de los límites del cuadro. En ambos casos, se trata de una imagen opuesta a la descripción que hace el historiador argentino Roberto Colimodio (2021) sobre el ingreso de San Martín a Lima cuando señala que:

en esos días de julio San Martín recibió permanentes muestras de afecto por parte de las clases bajas peruanas, le pedían que saliera al balcón del Palacio a saludarles varias veces al día; querían ver al hombre que los había librado del yugo español.

La directora de teatro norteamericana Anne Bogart (2008, p. 15) sostiene:

Tal como se desarrollan las sociedades, son los artistas los que articulan los mitos necesarios para plasmar nuestra experiencia de la vida y los que proveen los parámetros sobre la ética y los valores. Cada tanto, los mitos heredados pierden su valor porque se quedan pequeños para contener la complejidad de las sociedades en continuo cambio y expansión. En ese momento se necesitan nuevos mitos para abarcar aquello en lo que nos estamos convirtiendo. Estos nuevos constructos no eliminan nada de lo que ya está en la mezcla, más bien, incorporan las influencias recientes y generan nuevas formaciones. Las nuevas mitologías siempre incorporan ideas, culturas y gentes anteriormente excluidas de las mitologías precedentes.

La premisa de Bogart hace eco del rol que jugó el teatro en el proceso de independencia peruano, al convertirse en un espacio donde se transmitieron contenidos ideológicos y se desarrolló el imaginario de la nueva nación. Apelando a la cita de Bogart, también se podría decir que, en el proceso de constitución de la joven nación peruana, el teatro fue el espacio donde se pusieron en pugna las nuevas mitologías de la nueva república que nacía con un discurso contradictorio, en el que el imaginario de una patria unida convive con una realidad compleja, donde los mecanismos de exclusión coloniales se mantienen estancos. Pasados más de cien años desde que se escribiera Los patriotas de Lima en la noche feliz, caemos en cuenta de que, incluso en la obra primigenia de nuestro periodo republicano, el imaginado paraíso futuro de la igualdad y la concordia fue rápidamente reemplazado por una perenne exclusión.

Desde el teatro, no habría sido hasta entrada la década de 1960 que una pléyade de autores se decidió a hacerle la contraparte a un teatro institucional que, hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, se había aburguesado y enquistado en una narrativa costumbrista con poco espacio para la mirada crítica y que no había sido capaz de llevar a la escena problemáticas y realidades que no fueran las de una Lima que evidenciaba, todavía, rezagos virreinales. Surge así una propuesta estética e ideológica muy definida en el teatro peruano. Un sector del teatro impulsa un giro que plantea la defensa de la situación del estrato más marginal de la sociedad, a través de una propuesta dramática que propone una nueva mirada crítica del Perú desde el punto de vista del personaje marginal. Este grupo de autores, entre los que destacan Hernando Cortés, Juan Rivera Saavedra, Víctor Zavala, Sarah Joffré, César Vega y Grégor Díaz, introduce en la escena peruana nuevos personajes: vagabundos, niños de la calle, obreros; nuevos espacios: callejones, quintas de un solo caño, la calle; nuevas problemáticas: la exclusión del sistema, la falta de educación, la migración, el racismo, el clasismo; y el nuevo punto de vista del héroe marginal: aquel que no tiene el destino en sus manos, pues para solucionar su conflicto dramático precisa de un verdadero cambio social. Se trata de una generación de autores que da respuesta a una serie de cambios políticos y económicos, que terminaron por reconfigurar, una vez más, las estructuras sociales del país a mediados del siglo XX1.

Es en el marco de este nuevo contexto de crisis social que me referiré a la obra Los conquistadores de Hernando Cortés, pieza estrenada en 1977 en el Teatro La Cabaña de Lima y que, junto con Los libertadores y Los patriotas, compone la llamada «trilogía histórica» de su autor. Como su nombre lo dice, la obra se centra en la conquista del Perú. En ella, Cortés construye a los conquistadores como personajes torpes, ambiciosos y mezquinos. Una imagen muy distinta a la que propone, por ejemplo, otro pintor academista del siglo XIX. En su obra Pizarro tomando posesión del Pacífico en nombre de los reyes de España (1850), Ignacio Merino presenta al conquistador como un hombre valeroso que se enfrenta a una naturaleza agresiva defendiendo los ideales del Viejo Mundo en el nuevo continente. Cortés, en cambio, propone un punto de vista crítico del proceso. Destierra la imagen heroica del conquistador, al denunciar los abusos contra la población indígena. Pero el autor también usaría este momento histórico para generar una mirada particular sobre el Perú de la segunda mitad del siglo XX.

Para el director, dramaturgo e historiador de teatro peruano Ernesto Ráez (2008), Los conquistadores compone una dramaturgia de compromiso con la reflexión histórica de la patria. No se trata de una obra histórica en el sentido más riguroso de la palabra; pero, como indica el historiador Pablo Macera (2005, p. 10), «las diferencias entre los personajes teatrales y los personajes históricos no tienen sentido de ser subrayadas». Más bien, vale la pena destacar del texto cómo «Cortés introduce, fiel a Bertolt Brecht, coros y canciones que son algo más que el complemento distractivo. Es el eco del viejo recurso griego en cuyos coros murmuran la verdad colectiva y los signos del destino» (Macera, 2005, p. 11). La verdad colectiva a la que se refiere Macera es el cuerpo social excluido, urgido de reclamos que comienza a escucharse en la voz de los personajes marginados que intentan cambiar el destino cruel al que el sistema parece haberlos confinado. En una entrevista publicada en la revista Pacarina del Sur en 2021, Cortés equipara a los conquistadores con los representantes del poder político del Perú de la década de 1970, a quienes define como enemigos del pueblo «angurrientos que se enredan más y embarazan en sus angurrias» (Cortés, 2023). El autor agrega:

Todo lo que ocurre en Los conquistadores, que es la llegada de los españoles para saquear en el Perú del siglo XVI, lo he presenciado u oído en hechos cotidianos de cómo se comportan hoy las grandes transnacionales que saquean nuestros recursos naturales y de cómo explotan a los trabajadores compatriotas nuestros. Descontando naturalmente el que los personajes representados por Pizarro, Almagro, Ribera, etc., son personas que conozco, he conocido o los he visto en la prensa y la televisión (Cortés, 2023).

Al hablar de Los conquistadores, Cortés también se refiere al problema de la nacionalidad peruana sobre el que ya he dado algunos alcances, citando a Kusunoki. En su opinión, este sería un asunto todavía controvertido que se origina con la irrupción de los conquistadores españoles en el territorio del Tahuantinsuyo, momento en el que surge una simultaneidad de culturas que hace, aún hoy, difícil definir la peruanidad con exactitud. En consecuencia, concluye, «la primera guerra nacional que entablaron los indios contra los invasores españoles se ha reproducido sin descanso hasta nuestros días y continuará no sabemos aún hasta cuándo» (Cortés, 2023). Ciertamente, esta guerra es todavía un enfrentamiento que no termina de pelearse y cuyo desenlace parece todavía distante.

De este mismo enfrentamiento es el que habla una pieza recientemente estrenada en la cartelera limeña. Escrita por el dramaturgo Alfonso Santistevan, Una hazaña nacional es una obra basada en hechos y personajes reales poco recordados de la época del virreinato peruano que cuenta el viaje de fray Calixto de San José Túpac Inca, un mestizo que vivió durante el virreinato, y que viajó hasta España para presentar personalmente al rey las quejas sobre la situación de su pueblo.

Se trata, en palabras de la investigadora Jessica Romero (2023, p. 23), de una obra en la que «el cuestionamiento del progreso se manifiesta a partir de la frustración de proyectos que buscan una sociedad que integre y reivindique a todos sus miembros».

La obra plantea la necesidad de volver a mirar al pasado, de reencontrarnos con el sueño del paraíso en un momento en que nuestra historia parece decirnos que no hay proyecto posible. El texto de Santistevan representa un acto de resistencia en tiempos posmodernos donde el énfasis está en el presente. Se revela la incapacidad de los que nos antecedieron para lograr la felicidad a través de la unión y la concordia. Promesa que se plantea en obras como Los patriotas de Lima en la noche feliz, que es el eje del reclamo en el teatro de la década de 1970, en el que se circunscribe Los conquistadores y que, como mencioné anteriormente, puede rastrearse hasta los tiempos del teatro quechua, abarcando otros territorios discursivos, más allá del teatro.

Aunque las casualidades no son siempre cuestiones del azar, curiosamente, el final de la obra de Santistevan establece un paralelo interesante con el discurso planteado en la pieza de Juan Javier Salazar a la que me referí, también, al inicio de este artículo. La expresión «Mañana», en la voz de aquellos que han gobernado el Perú durante los doscientos años de periodo independiente, dialoga con el «Algún día» de los actores que dan vida a esos personajes de la obra. Ellos rememoran un sueño inconcluso desde tiempos de la colonia y que el devenir histórico parece no haber podido hacer realidad:

ACT 3. (Deja de barrer. Sin pregonar). Muy de vez en cuando detenía su labor, miraba al infinito y decía para sí, sin que ninguno de los hermanos del convento entendiera la razón.

ACT 2. (Deja de barrer. Para sí). Algún día.

AYUDANTE 1. (Deja de barrer. Para sí). Algún día.

ACT 3. (Deja de barrer. Para sí). Algún día.

AYUDANTE 2. (Deja de barrer. Para sí). Algún día.

ACT 1. (Deja de barrer. Para sí). Algún día.

(Santistevan, 2023, p. 761)

El sueño del paraíso futuro abierto para todos que, en palabras de Basadre, amanecía junto con la edad contemporánea con la independencia es, todavía, un sueño que dejará de serlo, algún día, tal vez mañana.

Conclusiones

¿Vale recurrir a un acontecimiento histórico para establecer una reflexión sobre el presente? Para Cortés, la misión primordial del teatro sería la de esclarecer los hechos de la realidad y, para ello, valdría tanto un argumento contextualizado en el presente como uno histórico. «Todo es, al fin y al cabo, historia», dice (Cortés, 2023), Citando a Brecht, menciona: «representemos lo que ocurre a nuestro alrededor, las luchas todas que son cuadros históricos pues es así como debemos mostrarlas en la escena. De tal modo que podemos “historizar” cualquier argumento o fábula de ser útil a nuestro propósito» (Cortés, 2023).

Sería desde esta perspectiva que las tres piezas de teatro analizadas en este artículo proponen, desde la escena, diversos nodos de reflexión que constituyen un debate sobre aspectos intrínsecamente relacionados con la constitución del Perú como país. Según se ha expuesto a lo largo de estas líneas, en todas resuenan los conceptos Estado, patria, nación, peruanidad. Un aspecto común, que emparentaría a los tres textos es el debate -a favor y, también, en contra- en torno a la igualdad. Un tema, sin duda, todavía irresuelto y que parece ser el eje del teatro que recurre a hechos históricos para reflexionar sobre el Perú.

En su libro Teatro y nación, publicado en 2024, al definir el teatro histórico, el historiador David Rengifo (2024, p. 17) se pregunta cuál es la relación entre el arte dramático y la sociedad. Él mismo responde a su pregunta citando a Hauser y concluye que «todo arte está condicionado socialmente pero no todo en el arte es definido socialmente» (Rengifo, 2024, p. 17). Agrega, esta vez citando a García Canclini, que el arte debe entenderse como un tipo de producción simbólica en la que es posible investigar las relaciones entre el aspecto singular de lo que se representa y su dependencia con respecto al material real al que alude. De esta manera, «en la dinámica de esta interacción se crean y transmiten creencias, pasiones y temores atribuidos al conjunto de la sociedad, a grupos específicos o a una parte de ella» (Rengifo, 2024, p. 17).

Más adelante, en su texto, Rengifo (2004, p. 12) agrega que los dramas históricos o las piezas teatrales inspiradas en la historia contribuyen a entender mejor el proceso de construcción del Estado-nación en el Perú. Para el autor, la sociedad ficticia sobre el escenario es también real en la medida en que surge de las agitaciones de una sociedad que la observa. Al mismo tiempo, advierte que «por más que un dramaturgo se documente sobre el pasado con el objetivo de buscar la mayor fidelidad histórica, no va a poder eludir la ficción en su obra» (Rengifo, 2024, p. 20).

Es en el sentido definido por Rengifo que he querido acercarme a los textos citados, no para establecer si se trata de dramas históricos -sin duda lo son-, sino porque considero que, tanto Los patriotas de Lima en la noche feliz de Manuel Concha como Los conquistadores de Hernando Cortés y Una hazaña nacional de Alfonso Santistevan, constituyen documentos imprescindibles para comprender cómo el teatro en el Perú ha contribuido a la construcción del imaginario del país, al mismo tiempo que ha sido reflejo de las ideas que sobre él se generan desde la propia sociedad. Las historias ficticias llevadas a escena responden a problemáticas reales que hacen eco de los mitos del presente en el que fueron escritas - haciendo referencia a lo establecido por Bogart-. Es de esta manera que el teatro se erige como un espacio donde, tanto en el pasado como en el presente, se ritualizan los procesos de constitución de la patria.

Termino este estudio con una reflexión en torno a otra pieza visual. Se trata de una imagen de 1886 del pintor Carlos Baca-Flor y que se titula La vocación natural. En ella, aludiendo a una vieja historia renacentista, el artista se representa a sí mismo como un Giotto a la espera de su gran oportunidad. La vocación natural aparece en la portada de una edición reciente de artículos de Basadre, entre los que se encuentra «El paraíso en el nuevo mundo», citado al inicio de este artículo. ¿Cuál es la intención de los editores al colocar esta imagen como representativa de las reflexiones de Basadre? Tal vez lo que se busca es sugerir que el Perú es un país que, como el joven pintor, espera todavía la gran oportunidad de sacar a relucir todo su verdadero potencial.

Mientras tanto, como he querido demostrar a lo largo de estas líneas, el teatro seguirá siendo ese espacio en que esos cazadores de sueños, que son los artistas escénicos de todos los tiempos, irán hilvanando el imaginario de una patria, mezcla de paraíso perdido y paraíso por encontrar que, la mayoría de las veces, parece que se escapa como arena entre las manos.