Introducción

En el distrito del Rímac, en el kilómetro 6,5 de la vía de Evitamiento, se encuentra la Comunidad Shipiba-Koniba de Cantagallo, un asentamiento que ha albergado a más de 400 familias shipibas desde el año 2000. Este espacio, situado en un terreno de 4500 metros cuadrados sobre lo que ha sido un relleno sanitario, representa un ejemplo de la migración amazónica hacia Lima. Las condiciones de vida de la comunidad son precarias: casas construidas de triplay, sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o desagüe. A pesar de estos desafíos, las shipibas han logrado convertir este espacio en un lugar de resistencia cultural y empoderamiento económico, principalmente a través de la artesanía.

El objetivo de este artículo es examinar cómo, a través de la migración y la artesanía, las shipibas de la Comunidad Shipiba-Koniba de Cantagallo han mantenido su identidad cultural en una ciudad tan compleja como Lima. Además, se busca explorar cómo estas mujeres narran y significan su proceso de adaptación, empoderamiento y resistencia frente a los desafíos de integración, marginalización y reconocimiento comunitario.

Este estudio se basa en entrevistas semiestructuradas con cuatro shipibas de dos diferentes generaciones, las cuales ofrecen su perspectiva sobre las diversas estrategias que han implementado para resistir y adaptarse al entorno urbano. A través de un enfoque cualitativo interpretativo, se analizarán los testimonios de estas mujeres para comprender cómo la migración ha influido en sus roles de género, en su sentido de agencia y en su vida comunitaria. Las voces recogidas en este trabajo no solo reflejan el impacto del proceso migratorio, sino también la capacidad de las shipibas para reconfigurar su identidad en un espacio urbano desafiante, en el que tres de ellas han convertido la artesanía en una herramienta clave para su empoderamiento y resistencia.

En resumen, las experiencias de las shipibas en la Comunidad Shipiba-Koniba de Cantagallo revelan una compleja interacción entre migración, artesanía y resistencia cultural. Este estudio explora cómo se reconfiguran las identidades de estas mujeres cuando expanden sus horizontes económicos y sociales. Este análisis invita a continuar profundizando en el impacto que los procesos de migración tienen sobre las identidades de las shipibas y su capacidad para generar nuevas formas de agencia en contextos urbanos.

Sobre el pueblo shipibo-konibo

Antes de comenzar con los datos propios de la comunidad shipiba en Lima, haremos referencia al pueblo shipibo en general. El pueblo shipibo pertenece al tronco lingüístico Pano, resultado de la integración de los pueblos shipibo, konibo y shetebo. Según el Censo de Comunidades Nativas (INEI, 2017), existen 153 comunidades shipibas en los departamentos de Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Huánuco, aunque el número real es probablemente mayor debido a la subrepresentación en los censos.

Tradicionalmente, este pueblo ha dependido de la horticultura, complementada por la caza y pesca. Las mujeres desempeñan un rol central en la agricultura y son las principales responsables del manejo de la chacra, y colaboran con sus hijas y hermanas en un esquema de ayuda mutua. Los hombres, por su parte, comercializan los productos en ciudades cercanas, aunque las dificultades económicas, como la explotación de los intermediarios y la depredación de sus territorios, han generado importantes desafíos.

El proceso de migración de las comunidades shipibas hacia áreas urbanas como Lima ha sido, en gran parte, forzado por la explotación de recursos naturales en sus territorios, así como por la falta de acceso a educación secundario y de oportunidades económicas en sus lugares de origen, entre otros motivos2.

En los procesos de migración, las comunidades indígenas enfrentan una resistencia constante por preservar su identidad cultural frente a un contexto urbano que tiende a imponer un modelo de modernización occidental. Este proceso, como lo sugiere Alvarado Lincopi (2015), en su análisis sobre las comunidades mapuche en Chile, refleja cómo las ciudades coloniales modernas se configuran como espacios de control social y desposesión, en el que los imaginarios urbanos dominantes no solo invisibilizan las prácticas y cosmovisiones indígenas, sino que las exponen a través de una visibilización negativa marcada por el racismo. En Lima, las shipibas enfrentan un proceso similar, en el que resisten la pérdida de su identidad cultural mientras navegan las complejidades de un entorno urbano occidentalizado y racista, que promueve la integración forzada y la no visibilización de lo indígena, lo cual amenazaría con disolver su cultura y sus prácticas ancestrales.

A través de su arte, especialmente la artesanía del kené, las mujeres shipibas en la comunidad de Cantagallo no solo buscan una forma de sustento económico, sino también una manera de proteger y revalorizar su identidad cultural en un espacio urbano que tiende a la homogenización. Esta resistencia cultural se manifiesta en su capacidad para territorializar espacios urbanos con sus prácticas ancestrales, desafiando las dinámicas de desposesión y control social típicas de la modernización urbana (Alvarado Lincopi, 2015).

Marco teórico

El presente estudio se sustenta en las teorías de la feminización de la migración y en cómo la artesanía actúa como una herramienta de empoderamiento económico y resistencia cultural en contextos urbanos.

La feminización de las migraciones

Históricamente, los estudios sobre migración han invisibilizado a las mujeres, ya que se consideraba que ellas viajaban como acompañantes de sus parejas. Zontini (2000) ha observado que las razones que llevan a las personas a migrar -como la pobreza, el desempleo, la violencia de género, el cambio climático, entre otros factores- afectan de manera diferente a las mujeres en comparación con los varones. La feminización de las migraciones ha comenzado a entenderse como un fenómeno autónomo y complejo (Marroni, 2006). Las mujeres, por lo general, se insertan en trabajos altamente precarizados (Anderson, 2020; Ehrenreich y Hochschild, 2003; Hondagneu-Sotelo, 2011; Oso, 2008). Los estudios sobre la feminización de la migración se enmarcan en una perspectiva interseccional.

La perspectiva interseccional de Crenshaw (1989) es esencial para entender cómo las múltiples dimensiones de opresión (género, etnia, clase) interactúan en las experiencias de las mujeres migrantes. Crenshaw sugiere que diferentes formas de opresión y desigualdad, como el género, la posición social y la etnia, actúan simultáneamente para influir en las experiencias de las personas. Aplicada a la feminización de las migraciones, esta perspectiva permite comprender que las mujeres migrantes no solo enfrentan desafíos por ser migrantes o mujeres, sino que sus vivencias están marcadas por la intersección de múltiples factores, como su origen étnico, su posición social y su situación legal.

En este contexto, la perspectiva interseccional ayuda a visibilizar cómo las migrantes pueden sufrir una doble o triple discriminación. Por ejemplo, pueden ser racializadas en el país de destino, al mismo tiempo que enfrentan precariedad laboral en sectores feminizados como el trabajo doméstico. Esto implica que tanto las políticas como los estudios sobre migración femenina deben considerar estas múltiples dimensiones de desigualdad para ofrecer un análisis más completo y justo. De esta manera, el género no actúa de forma aislada, sino que se entrelaza con otras categorías de discriminación, generando dinámicas complejas que deben ser analizadas desde una perspectiva interseccional.

La artesanía como herramienta de empoderamiento económico y resistencia cultural

Según Kabeer (1999), el empoderamiento es un proceso mediante el cual las personas, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad, adquieren la capacidad de tomar decisiones estratégicas sobre sus propias vidas. Este proceso implica tres dimensiones interrelacionadas: los recursos, que no solo se refieren a lo material, sino también a lo humano y social; la agencia, entendida como la capacidad de tomar decisiones y negociar; y los logros, que se reflejan en el bienestar de la persona empoderada. Para Kabeer, el acceso a los recursos y el desarrollo de la agencia son esenciales para superar las limitaciones impuestas por la subordinación histórica.

Heise et al. (1999) argumentan que las mujeres shipibas han logrado insertarse en la economía de mercado, específicamente a través de la comercialización de sus artesanías. Esta inserción económica no solo les ha permitido generar ingresos propios, sino que también les ha otorgado un alto grado de autonomía dentro de sus comunidades y en la sociedad en general. Esta autonomía ha fortalecido su capacidad para tomar decisiones independientes, mejorar su posición social y ganar prestigio debido a sus habilidades artesanales, las cuales son valoradas tanto a nivel local como internacional (p. 77).

Por su parte, Belaunde (2009) señala que el arte producido por las mujeres shipibas está intrínsecamente ligado a su espiritualidad; el proceso de creación del kené incluye no solo una visión estética, sino también la transmisión de energía espiritual a través de plantas medicinales y la tradición chamánica. Esta conexión profunda refuerza el papel de las mujeres shipibo como protectoras y sanadoras dentro de su comunidad, de modo que la artesanía se posiciona como un acto de resistencia y reafirmación cultural. Además, este proceso ha permitido a muchas mujeres recuperar el control sobre sus vidas y aumentar su autoestima.

El estudio de Sabroso (2021) explora cómo la práctica artesanal actúa como un vehículo de empoderamiento psicológico para las artesanas. La autora ha constatado que, para las shipibas, el acto de crear sus piezas les otorga un sentido de autonomía y orgullo que fortalece su identidad y les permite enfrentar desafíos personales y colectivos. Este proceso de empoderamiento se da en tres niveles: individual, organizacional y comunitario, todos entrelazados en una red de solidaridad y apoyo que potencia a las mujeres como líderes dentro y fuera de su comunidad.

Alarcón (2021) también aborda este empoderamiento comunal y resalta la importancia del emprendimiento social en Cantagallo. En este contexto, las mujeres han trascendido la simple subsistencia para crear redes de apoyo dentro y fuera de su comunidad. Este tipo de emprendimiento, liderado principalmente por mujeres, no solo busca la rentabilidad económica, sino también preservar y expandir la cultura shipiba. A través de alianzas con mujeres no indígenas, organizaciones locales e internacionales y el uso de plataformas de mercado, las artesanas han logrado consolidar una economía que refuerza tanto su identidad étnica como su autonomía.

Finalmente, Cabel y Pau (2024) ofrecen una visión sólida sobre cómo estas mujeres, mediante su arte y su rol dentro de la comunidad, logran visibilizar sus luchas, estrategias de resistencia y capacidad de agencia en tiempos de crisis. Sus aportes ayudan a contextualizar mejor el impacto del kené y del arte shipibo en el empoderamiento social y económico de las mujeres en este entorno urbano.

En resumen, los autores mencionados permiten abordar las dimensiones del empoderamiento femenino según el marco teórico de Kabeer (1999), quien define este proceso como la interacción entre recursos, agencia y logros.

En cuanto a los recursos, Heise et al. (1999) y Alarcón (2021) destacan cómo el acceso de las mujeres shipibas al mercado de artesanías no solo les brinda ingresos económicos, sino también capital social, al consolidar redes de apoyo dentro y fuera de la comunidad. Esta comercialización no solo permite la subsistencia económica, sino que también asegura la preservación de su cultura.

La agencia, entendida como la capacidad de tomar decisiones estratégicas, es evidenciada por Belaunde (2009), quien resalta el poder de las mujeres shipibas como creadoras y cuidadoras dentro de su comunidad. De igual modo, Sabroso (2021) explora cómo el acto de crear artesanías refuerza su identidad y otorga a las shipibas la capacidad de enfrentar tanto retos personales como colectivos. Este poder de decisión se manifiesta en sus roles como líderes comunitarias.

Finalmente, los logros, tal como señala Kabeer, se reflejan en el bienestar y el reconocimiento social alcanzado por estas mujeres. Cabel y Pau (2024) ilustran cómo la producción artística de las shipibas en Cantagallo no solo visibiliza sus luchas, sino que también les proporciona prestigio y reconocimiento a nivel local e internacional, lo que eleva su estatus dentro de la comunidad y fuera de la comunidad.

Así, el conjunto de estos autores nos permite comprender cómo las shipibas de Cantagallo han logrado empoderarse en múltiples niveles: económico, cultural y social, reafirmando su agencia y fortaleciendo sus redes de solidaridad.

Los autores mencionados permiten comprender las distintas dimensiones del empoderamiento femenino según Kabeer (1999), quien plantea un proceso que involucra recursos, agencia y logros. Además, permiten abordar las dimensiones individual y colectiva de este empoderamiento.

En cuanto a los recursos, Heise et al. (1999) y Alarcón (2021) subrayan cómo el acceso de las shipibas al mercado a través de la artesanía no solo les otorga ingresos propios, sino que también fomenta redes de apoyo que fortalecen su cohesión como comunidad. Esto les ha permitido crear emprendimientos colectivos que, más allá de la subsistencia económica, promueven la preservación y difusión de su identidad cultural, lo que fortalece tanto a las artesanas como a sus comunidades.

La agencia, que es la capacidad de tomar decisiones estratégicas, aparece tanto en lo individual como en lo colectivo. Sabroso (2021) señala cómo el proceso de creación artesanal otorga a las shipibas un sentido de autonomía y orgullo personal, que les permite enfrentar desafíos personales. En el plano colectivo, Belaunde (2009) destaca el rol de estas mujeres como guardianas de sus prácticas espirituales y culturales.

Finalmente, los logros del empoderamiento se manifiestan en ambas dimensiones: en lo individual, como el bienestar y el reconocimiento social alcanzado por estas mujeres a través de su arte, tal como señalan Cabel y Pau (2024); y en lo colectivo, a través de la consolidación de redes comunitarias que fortalecen a la Comunidad Shipiba-Koniba de Cantagallo como un espacio de resistencia y reafirmación cultural.

Así, los autores nos permiten observar cómo el empoderamiento de las mujeres se da tanto en lo personal, a través del crecimiento de su autonomía y autoestima, como en lo comunitario, mediante la construcción de redes de apoyo y solidaridad. Este empoderamiento tiene implicaciones no solo económicas, sino también culturales y sociales, posicionando a las mujeres shipibas como agentes activas dentro de su comunidad y en la sociedad en general.

Este marco teórico, basado en las perspectivas de la feminización de la migración y el empoderamiento a través de la artesanía, permite comprender cómo las mujeres shipibas de Cantagallo han logrado empoderarse en múltiples niveles: económico, cultural y social. Las teorías de Kabeer (1999) sobre recursos, agencia y logros, junto con la interseccionalidad propuesta por Crenshaw (1989), proporcionan herramientas conceptuales valiosas para analizar este proceso. Así, las mujeres shipibas no solo han transformado su actividad productiva en una fuente de ingresos, sino que han reafirmado su cultura y se han posicionado como líderes dentro y fuera de su comunidad, demostrando que la migración y la vida en la ciudad pueden ser también espacios de resistencia y empoderamiento.

Metodología

El estudio se enmarca en el enfoque cualitativo de paradigma interpretativo (Denzin y Lincoln, 2015), cuyo objetivo es documentar y comprender las experiencias de las shipibas en la Comunidad Shipiba-Koniba de Cantagallo. Este enfoque es particularmente adecuado para un estudio exploratorio como el presente, que trabaja con un número limitado de participantes. En este contexto, el paradigma interpretativo permite profundizar en las narrativas personales, de modo tal que se capturen no solo lo que experimentan las colaboradoras, sino cómo ellas mismas interpretan y significan sus vivencias en Lima.

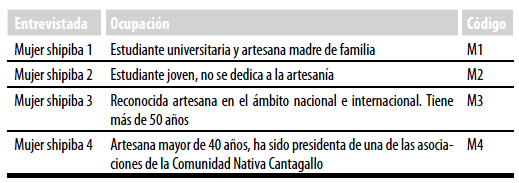

Las participantes fueron seleccionadas mediante muestreo por conveniencia complementado por la técnica de bola de nieve, lo que facilitó el acceso a una muestra diversa en términos de edad, ocupación y participación en la vida comunitaria. Aunque el número de colaboradoras es reducido, esta muestra refleja diferentes trayectorias dentro de la Comunidad Shipiba-Koniba de Cantagallo.

La selección incluye a dos shipibas jóvenes y dos mayores. Entre las jóvenes, ambas son estudiantes, pero una de ellas cuenta con una beca del Programa Nacional de Becas (Pronabec) que le permite estudiar en una universidad de prestigio y recibir apoyo económico para su manutención; mientras que la otra financia sus estudios por cuenta propia. Además, una de estas jóvenes es artesana, lo que es común entre las shipibas, la otra, en cambio, no practica la artesanía, un hecho poco habitual en la comunidad.

Entre las dos shipibas mayores, una es una artesana con prestigio internacional; la otra, por su parte, ha sido presidenta de una asociación shipiba dentro de la comunidad3.

Esta variedad de experiencias, que incluye liderazgo comunitario, artesanía y educación superior, ofrece una visión amplia de los desafíos y logros de las shipibas en la Comunidad Shipiba-Koniba de Cantagallo. Así, se capturan tanto las diferencias generacionales como las variaciones en las trayectorias personales, de modo que se proporcionan diversas formas en que las shipibas enfrentan los desafíos de mantener su identidad cultural y autonomía en un entorno urbano. Aunque el estudio es preliminar, estas experiencias ofrecen una rica narrativa que puede ser ampliada en investigaciones futuras.

Antes de iniciar cualquier entrevista, se les solicitó el consentimiento informado a todas las colaboradoras. Se explicó detalladamente el propósito del estudio, el uso de la información recabada, y se garantizó la confidencialidad de sus testimonios. La participación fue completamente voluntaria, y no se ofreció compensación económica a las entrevistadas, ya que el estudio se enfocó en la colaboración basada en la confianza y el respeto mutuo.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas que permitieron a las participantes narrar libremente sus experiencias sobre sus trayectorias migratorias, su vida en Lima, su trabajo, etc. Este tipo de entrevistas fomentó una interacción flexible, en la que las entrevistadas compartieron sus historias en sus propios términos. Las entrevistas fueron transcritas y sometidas a un análisis temático, lo que permitió identificar patrones y temas recurrentes relacionados con las experiencias de las shipibas en Lima.

Resultados

La fundación de la comunidad

Como ya hemos señalado, existe una versión mítica sobre la creación de Cantagallo, que los pobladores cuentan. Esta versión también nos la dio la entrevistada M4:

Al retorno, ya Alejandro Toledo dijo a los indígenas, creo que dieron para un terreno, pero ya no nos dio pasaje ida y vuelta. La doctora Eliane Karp [primera dama] ofrece un terreno. Y entonces llegaron, pues, y esto no era así, cuando ellos legaron empezaron a hacer su choza. De ahí comienza a entrar la gente de afuera. Ya vinieron los andinos, los limeños [M4].

Este mito fundacional puede ser entendido como una herramienta de resistencia y negociación, al ser contado de manera preferencial a visitantes y medios de comunicación, como señala Espinosa (2019). Se construye, así, una versión de la historia que resulta más épica y coherente con las luchas de los shipibos por su espacio en la ciudad. Así, personas shipibas que vivían en Lima en cuartos alquilados o que vivían en Ucayali y querían estudiar en Lima llegaron a Cantagallo y levantaron sus viviendas.

«De ahí comienza a entrar la gente de afuera. Se establecen fronteras simbólicas claras entre los shipibos («los de adentro») y los otros grupos («los de afuera», es decir, andinos y limeños). Esta diferenciación es clave para entender cómo la comunidad shipiba en Cantagallo percibe su identidad en el contexto urbano de Lima.

En el imaginario social de la capital, los «limeños» suelen ser percibidos como los habitantes naturales y dominantes de la ciudad, mientras que los migrantes de otras regiones (especialmente de zonas andinas o amazónicas) son considerados «otros». Sin embargo, en este testimonio los shipibos se posicionan como los primeros y legítimos ocupantes de Cantagallo, mientras que limeños y andinos son percibidos como «los de afuera». Esto invierte la dinámica de poder y pertenencia, ya que los limeños, quienes normalmente tendrían un estatus hegemónico en la ciudad, son ahora los «extranjeros» en el espacio simbólico de Cantagallo.

Esta narrativa también puede verse como una forma de territorialización simbólica, donde la comunidad shipiba traza una línea clara entre quienes pertenecen al espacio y quienes no. Así, no solo se legitima la presencia shipiba en Cantagallo, sino que también establece una diferenciación étnica y cultural. Los «de adentro» no son solo los primeros en llegar, sino también quienes tienen una identidad cultural propia, los shipibos, lo que los distingue de los demás habitantes de Lima.

Este relato, entonces, invierte la jerarquía social que normalmente coloca a los limeños en una posición de poder y centralidad. Ahora, los shipibos son los que controlan el espacio de Cantagallo y determinan los límites entre «Nosotros» y «ellos». Esta inversión de la narrativa reflejaría una resistencia contra las estructuras de poder dominantes en Lima, en el que las comunidades indígenas, a menudo, son vistas como ajenas o marginales. Aquí, en cambio, son los limeños y andinos quienes son percibidos como «los de afuera», de forma tal que se desafían las jerarquías tradicionales.

Así como tenemos esta historia mítica de la que nos habla también Espinosa (2019), encontramos otra que nos narra M3:

Llegamos el 2000, ¿no? Pero, primero ya había venido una mamá, siguiendo a su hijo, para que pueda estudiar, ¿no? Pero a él no le alcanzaba para su pasaje, para sus cosas, porque si trabajas, ganas a fin de mes, no te alcanza. Entonces, ella vino, y empezó a vender su arte, cuando vendes tu arte, todos los días vendes, todos los días ganas, y pudo ayudar a su hijo. Así, llevó esa noticia. Entonces, poco a poco, otros también comenzaron a migrar. De la comunidad a Pucallpa, y de Pucallpa a Lima. Así, los que estábamos regados por todos lados comenzamos a reunirnos. Para el año 2000, ya no éramos solo dispersos. Habíamos formado una comunidad [M3].

La colaboradora empieza contándonos cuándo llegó ella, pero luego pasa a contar cómo se funda la Comunidad shipibo-koniba de Cantagallo: «Pero primero ya había venido una mamá, siguiendo a su hijo, para que pueda estudiar, ¿no?». Se refiere a una mujer, madre de familia, quien, en busca de una mejor educación para su hijo -uno de los motivos principales de la migración, como habíamos señalado antes-, inicia el proceso migratorio. Este comportamiento es típico de lo que los estudios contemporáneos llaman la feminización de las migraciones (Anderson, 2000; Ehrenreich y Hochschild, 2003; Hondagneu-Sotelo, 2001, entre otros), en el que las mujeres ya no migran como acompañantes, sino como agentes independientes que buscan oportunidades económicas y mejores condiciones de vida para sus familias. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en esos estudios, en los que las mujeres que migran en busca de mejoras económicas suelen dedicarse al trabajo reproductivo y de cuidado en hogares de personas con mayores recursos (limpieza, cuidado de niños, ancianos o dependientes), las shipibas no siguen este patrón: «Entonces, ella vino, y empezó a vender su arte». Esta madre del relato no se dedica a trabajos de cuidado; en su lugar, utiliza su conocimiento de las artesanías para adaptarse a la economía urbana sin perder su identidad cultural. Esta acción refleja la continuidad de su práctica artesanal, que, como señala Belaunde (2009), ya era esencial en la Amazonía, pero que en el contexto urbano se transforma en una herramienta de resistencia cultural y empoderamiento económico. Así, no se abandona la práctica cultural; al contrario, se visibiliza y se convierte en una fuente de ingresos que permite su sustento y el de su hijo: «Cuando vendes tu arte, todos los días vendes, todos los días ganas, y pudo ayudar a su hijo».

«Así, llevó esa noticia. Entonces, poco a poco, otros también comenzaron a migrar. De la comunidad a Pucallpa, y de Pucallpa a Lima». Aquí podríamos estar ante la construcción de un mito fundacional alternativo para la creación de la comunidad shipiba-koniba de Cantagallo. Las personas comienzan a migrar gracias a la noticia llevada por una madre, quien se convierte en una anunciadora. La noticia moviliza a otros, quienes realizan el viaje: «de la comunidad a Pucallpa, de Pucallpa a Lima». Este proceso migratorio es gradual y Pucallpa aparece como una ciudad intermedia. Sin embargo, la dispersión en Lima pondría en peligro la identidad comunitaria: «Así, los que estábamos regados por todos lados comenzamos a reunirnos», pero gracias a esta mamá, que reúne a las personas dispersas, es posible consolidar la comunidad en 2000: «hemos hecho una comunidad en Cantagallo».

Así, se resalta cómo la voz de esta madre no solo conecta a las personas, sino que contribuye a la formación de una nueva comunidad en un entorno urbano diferente al conocido, donde la dispersión podría haber significado la pérdida de la cohesión comunitaria.

La idea de que la razón principal de la migración no haya sido la protesta en contra de la dictadura de Fujimori, sino porque era necesario buscar un mercado más amplio donde vender las artesanías tiene bastante fuerza. Otra de nuestras colaboradoras también nos lo dice:

Yo vine por los estudios mayormente, de allí ya me vine en Cantagallo. No podíamos seguir allá de los trabajos de artesanías; por eso, nos hemos venido por acá, por unos familiares nos informaron que hay sitios para vivir..., pedacito para poder vivir [M1].

Crisis y resiliencia en Cantagallo

Esta sección aborda dos eventos críticos que han marcado la vida de la comunidad shipiba en Cantagallo: el devastador incendio de 2016 y la crisis sanitaria durante la pandemia de covid-19 en 2020. Ambos momentos reflejan la extrema vulnerabilidad en la que vive esta comunidad indígena urbana, cuya falta de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y atención médica ha exacerbado las consecuencias de estas tragedias. A través de testimonios y análisis, se examina cómo estos eventos han impactado tanto en la seguridad material y emocional de las familias shipibas, y cómo han revelado la insuficiente respuesta estatal para enfrentar sus necesidades más urgentes; sin embargo, también se evidencia que a pesar de las pérdidas materiales y la falta de apoyo, existe un espíritu de lucha colectiva y valentía, y así hay una capacidad para sobreponerse a las adversidades y continuar adelante año 2016, la comunidad shipiba ya había crecido considerablemente, pasaron de quince a 265 familias, que incluían a andinos y limeños. El 4 de noviembre de ese año un incendio devastó a la comunidad y destruyó alrededor de 500 viviendas. Más de tres mil quedaron damnificadas incluidas mujeres gestantes y niños. El siniestro se originó debido a una vela encendida olvidada en el mercado local, y se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables y casas prefabricadas. Entre las pérdidas se encontraban herramientas y máquinas de confección de los microempresarios locales que fabricaban maletines, mochilas y zapatos (Servindi, 2016). Según M2:

Había viento, venía de todas partes y el incendio se propagaba y no venía nadie. Recién llegaron [los bomberos] quince minutos después y ahí, ya, el fuego era muy alto. Cuando quería regresar a recoger mis cosas, ya no podía [M2].

La expresión «había viento, venía de todas partes» sugiere una situación incontrolable y caótica. Como el viento tiene distinto lugares desde de venida, esto no solo va a intensificar el fuego, sino que también va a intensificar el fuego, lo que nos simboliza una amenaza constante y omnipresente, que contribuye la sensación de vulnerabilidad en la se siente el colaborador. Esto contribuye a una sensación de vulnerabilidad, donde el personaje siente que el desastre es inevitable: «y el incendio se propagaba y no venía nadie». La consecuencia es que el incendio se propagaba. Y se subraya una espera en la que la ayuda no llega y el desastre se agrava.

Aquí, hay una crítica implícita hacia la falta de respuesta inmediata ante la urgencia de la situación. Esto puede reflejar una percepción de abandono o impotencia ante las instituciones encargadas de socorrer. El hecho de que «recién llegaron quince minutos después» marca una distancia entre lo que podría haberse hecho y lo que realmente sucedió. En el momento en que los bomberos llegan, «el fuego era muy alto». Se sugiere que ya es demasiado tarde para evitar el daño. Este sentimiento de irreversible pérdida es reforzado por la frase «cuando quería regresar a recoger mis cosas, ya no podía». El uso de «ya no podía» transmite impotencia y resignación. A nivel simbólico, la imposibilidad de regresar a recoger las cosas puede interpretarse como una pérdida de control sobre el propio destino o una ruptura definitiva con el pasado. Desde una perspectiva emocional, el relato revela angustia y ansiedad. El narrador es testigo de la destrucción de su propio entorno sin poder hacer nada. La frustración de no poder actuar es tan intensa como la propia destrucción del incendio.

Durante la cuarentena por pandemia, en mayo de 2020, el Ministerio de Salud realizó pruebas de covid-19 en Cantagallo, y el 73 % de las personas dieron positivo. Como respuesta, la Comunidad Nativa fue aislada de manera drástica y repentina. Soldados armados con metralletas rodearon la comunidad, prohibiendo la entrada y salida de personas. Esta medida, destinada a contener la propagación del virus, convirtió a Cantagallo en un espacio confinado, lo que exacerbó las ya difíciles condiciones de vida de sus habitantes. El confinamiento significó una severa restricción de la libertad de movimiento y acceso a bienes esenciales. La incapacidad de abastecerse adecuadamente llevó a muchas familias a depender de donaciones externas, aunque las restricciones dificultaron la distribución efectiva de esta ayuda. Amigos y organizaciones no gubernamentales entregaron alimentos y medicinas, pero estas donaciones resultaron insuficientes. El encierro y aislamiento también incrementaron los niveles de estrés y ansiedad entre los residentes. Las condiciones de hacinamiento en viviendas pequeñas y precarias impidieron el distanciamiento social, lo que facilitó la propagación del virus entre las familias. Además, en Canta-gallo las condiciones de vida ya eran precarias, con carencias significativas en servicios básicos como agua potable y saneamiento, lo que generó un ambiente propicio para la propagación del virus (López, 2023):

Los servicios básicos siempre nos han faltado. Siempre nos ha faltado todo y lo más urgente son las cosas básicas, como los servicios higiénicos, el agua que es importante, sin agua no podemos ni subsistir. Aquí en nuestra zona, solo hay un caño en cada avenida, y nuestras avenidas son estrechas, avenidas las llamamos, ¿no?... en cada una, hay un cañito y nosotros para conseguir agua debemos hacer una fila, y como la fila es angosta, no hay distancia y nos contagiamos nosotros, estas avenidas son estrechas para conseguir agua cuando la necesitamos. Tenemos que hacer fila para poder tenerla en casa [M2].

«Los servicios básicos siempre nos han faltado. Siempre nos ha faltado todo». El uso de «siempre» en dos ocasiones refuerza una idea de carencia crónica y abandono prolongado. No es una falta puntual o reciente, sino una situación histórica de desatención que ha afectado a la comunidad durante un largo periodo de tiempo. La repetición de la palabra enfatiza la magnitud del problema y la permanencia de una precariedad que se ha convertido en parte del día a día de la comunidad.

«Lo más urgente son las cosas básicas». Esta frase revela que, a pesar de las múltiples carencias, se prioriza lo más esencial para la supervivencia diaria. En este contexto, lo «urgente» no es algo accesorio o un lujo, sino lo estrictamente necesario para la subsistencia. Esta jerarquización de necesidades muestra que la comunidad está atrapada en un ciclo de supervivencia. Lo que para otros puede ser dado por hecho (el acceso a servicios básicos) aquí se presenta como una urgencia diaria.

«El agua que es importante, sin agua no podemos ni subsistir». El agua no es solo un recurso en este testimonio, sino que adquiere una dimensión simbólica que representa la vida misma. La palabra «subsistir» marca una situación límite, en la que, sin agua, la comunidad no solo se enfrenta a incomodidades, sino a la imposibilidad de vivir o, incluso, sobrevivir.

«Aquí en nuestra zona, solo hay un caño en cada avenida». La infraestructura de servicios es visiblemente insuficiente. Al describir la existencia de solo un caño por avenida, el hablante nos da una imagen clara de la falta de recursos. La necesidad de hacer filas para obtener agua se convierte en una práctica cotidiana que revela la desigualdad en el acceso a un recurso básico.

«Como la fila es angosta, no hay distancia y nos contagiamos nosotros». La estrechez del espacio y la necesidad de hacer fila no solo son inconvenientes logísticos, sino que tienen un impacto directo en la salud de la comunidad. En el contexto de la pandemia, la incapacidad de mantener el distanciamiento social al acceder al agua se convierte en un riesgo adicional que pone en peligro a todos.

«Avenidas las llamamos, ¿no?». Utiliza el término «avenida», pero nos dice «así las llamamos», como si implícitamente asumiera que no se refiere a lo que en un contexto urbano estándar se asocia a calles amplias.

«Tenemos que hacer fila para poder tenerla en casa». La repetición de la necesidad de hacer fila para obtener agua enfatiza el carácter rutinario y agotador de este proceso. Para la comunidad, acceder al agua no es un acto inmediato o sencillo, sino que requiere tiempo, esfuerzo y organización constante.

Prácticamente ha sido difícil para la comunidad, o sea, vivir en un lugar donde que no hay salubridad, donde que no hay..., este..., una voluntad del gobierno para que nos pueda formalizar nuestra vivienda y encima una, una enfermedad como el virus o como el covid ha afectado bastante, pero la comunidad ha tenido el valor YY, la valentía de salir adelante como comunidad entre sí ayudándonos. ¿Y, a pesar del contagio más alto que ha habido, el 80 % ha sobresalido y ahorita la comunidad está más controlad[a], más preparad[a] para seguir luchando ante una sociedad tan grande ante una sociedad tan vulnerable que nos encontramos? ¿La comunidad, no? [M1].

«Prácticamente ha sido difícil para la comunidad, o sea, vivir en un lugar donde que no hay salubridad». El adverbio «prácticamente» podría estar sirviendo para suavizar el peso emocional de lo que está describiendo. En lugar de decir directamente «ha sido difícil», la colaboradora hablante usa «prácticamente», lo que puede ser una manera de protegerse emocionalmente frente a una realidad que ha sido constantemente dura. Cuando señala que no hay «una voluntad del gobierno para que nos pueda formalizar nuestra vivienda», parece percibir al Estado como un ente que carece tanto de la voluntad como del poder para intervenir en la formalización de la vivienda. Por un lado, se observa una falta de intención activa (voluntad) por parte del Estado para resolver la situación, y, por otro, una incapacidad (poder) estructural que le impide llevar a cabo dicho proceso. En este sentido, el Estado es visto como una entidad doblemente limitada: sin la voluntad política necesaria y sin el poder operativo para cumplir con las demandas de la comunidad.

«Y, encima una, una enfermedad como el virus o como el covid ha afectado bastante». La frase sugiere que la pandemia fue un factor agravante en una situación ya difícil. La palabra «encima» indica que la comunidad ya enfrentaba serias dificultades antes de la llegada del covid-19, y la pandemia vino a sumarse como una carga adicional.

«Pero la comunidad ha tenido el valor y la valentía de salir adelante». A pesar de la severidad de la situación, se destaca la resiliencia de la comunidad. Al mencionar «el valor yYY, la valentía», se refuerza la idea de una fuerza interna que permitió a la comunidad superar el desafío. La repetición y el énfasis en «valor» y «valentía» subrayan que no fue solo una cuestión de supervivencia física, sino también un acto de coraje colectivo. El valor y la valentía aquí no son simplemente atributos individuales, sino cualidades colectivas que la comunidad ha demostrado en conjunto. El uso de estos términos refuerza la noción de que, aunque el virus trajo una nueva crisis, la unidad y el espíritu comunitario fueron las herramientas que les permitieron seguir adelante. Esto sugiere una identidad colectiva fuerte, en la que la comunidad no solo resiste, sino que se reafirma en su capacidad de luchar junta.

Aunque la Comunidad Shipiba-Koniba de Cantagallo en Lima ha enfrentado una serie de desafíos graves y constantes, ha demostrado una resiliencia admirable, basada en la solidaridad interna y la fortaleza colectiva. El testimonio de sus colaboradores refleja una narrativa de lucha constante, donde la falta de recursos es enfrentada con unidad y valor, lo que reafirma su identidad comunitaria frente a una sociedad que muchas veces los deja al margen. Esta capacidad de sobreponerse a las adversidades, aunque marcada por la precariedad, es un testimonio de la fuerza colectiva de la comunidad para seguir adelante a pesar de las crisis que parecen interminables.

Artesanía y sustento económico

Dentro de la artesanía shipiba-koniba, destaca el kené producido por las mujeres y tienen un profundo significado cultural; este, además, es un medio de sustento económico que las mujeres producen y venden tanto en los mercados urbanos (Belaunde, 2009). Sobre estos diseños nos dice una de las colaboradoras:

El trabajo de kené no te abandona, el trabajo está siempre contigo. En cambio, ¿tu esposo? No sabes si estará o no, o si siquiera te apoyará. Pero tu arte no te abandona, tu arte está contigo, lo vendes, tienes tu dinero y nadie te lo quita, es tu pareja fiel. Con eso puedes comprar lo que quieras, vestir lo que desees, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Nuestro trabajo es nuestro respaldo: nosotras ahorramos, pagamos los estudios de nuestros hijos y sostenemos nuestro hogar sin depender de nadie [M4].

El kené es visto como una fuente de ingresos sostenible, lo que permite a las mujeres no depender económicamente de los hombres. Esta capacidad adquisitiva es la base del empoderamiento, ya que les permite cubrir necesidades básicas y apoyar la educación de sus hijos. Es importante destacar cómo la narradora resalta el impacto directo en el bienestar familiar: «Lo vendes, tienes tu dinero».

El testimonio establece una conexión entre el acceso a recursos económicos y la liberación del maltrato, la discriminación y la minimización que habrían sido parte de la experiencia de las shipibas en situaciones de dependencia. Se hace un contraste claro entre el «estado natural» de vulnerabilidad y el nuevo estado de empoderamiento, simbolizado por la frase: «Nuestro trabajo es nuestro respaldo». La artesanía, en este sentido, se convierte en un medio para romper con estructuras de opresión.

Autonomía y poder de decisión: el testimonio destaca un cambio significativo en el poder de decisión de las mujeres. Ya no dependen de las decisiones económicas de sus esposos o figuras masculinas («Con eso puedes comprar lo que quieras, vestir lo que desees, sin tener que rendirle cuentas a nadie»), sino que son ellas mismas las que tienen la capacidad de decidir sobre sus propios recursos. Esto refleja una transformación en las relaciones de poder dentro del hogar y la comunidad.

El arte como pareja fiel: el testimonio introduce una metáfora poderosa en la que el arte se convierte en la «pareja fiel» de la mujer. Esta comparación sugiere que el arte no solo es una fuente de ingresos, sino un compañero de vida que ofrece estabilidad y oportunidades, en contraste con las relaciones de dependencia o maltrato que pueden haber experimentado con sus esposos. Esta personificación del arte como algo que «no te abandona» refuerza la idea de que el arte es una herramienta duradera y confiable que permite a las mujeres viajar, explorar y crecer.

Capacidad creativa y autonomía: la creatividad es vista como el motor principal del éxito y la autonomía de las mujeres. El testimonio destaca que las mujeres que «saben crear, saben hacer su arte, salen adelante», lo cual refuerza la idea de que la capacidad creativa no solo es un recurso económico, sino también una fuente de autodeterminación.

Las mujeres migran principalmente para acceder a mercados más amplios donde puedan comercializar sus productos, ya que en sus comunidades las oportunidades de venta son limitadas. La artesanía, una actividad productiva eminentemente femenina, se sigue practicando en Lima debido a que las shipibas se mudan para ampliar el mercado, a diferencia de otras migrantes, que cambian sus actividades productivas al mudarse a la capital (Ortiz de Orué Huamán, 2019; Garavito 2016; Pérez y Llanos Paredes, 2016 entre otros).

Estoy acá porque en la selva no hay mucha salida en cuanto a la artesanía. Pero acá lo menos, sales a vender, regresas en la tarde con veinte soles, con veinticinco soles, con diez soles al menos para mantener o dar pasaje a sus niños [...] Gracias a Dios que tengo todo completa, tengo fuerza para apoyarla mucho [a su hija] [M1].

«Estoy acá porque en la selva no hay mucha salida en cuanto a la artesanía». Este testimonio evidencia que una de las causas de la migración para las shipibas que se dedican a la artesanía es la necesidad de buscar nuevos mercados. La falta de oportunidades económicas en su lugar de origen las impulsa a trasladarse a espacios urbanos donde puedan comercializar sus productos.

«Pero acá lo menos, sales a vender, regresas en la tarde con veinte soles, con veinticinco soles, con diez soles al menos para mantener o dar pasaje a sus niños». El uso del «pero» introduce un contraste, que indica que en este nuevo contexto; aunque sigue habiendo inseguridad económica, existe una cierta certeza de obtener ingresos, aunque sean pequeños. La colaboradora utiliza la expresión «al menos» para enfatizar esta seguridad relativa: si sale a vender en la mañana, al final del día habrá ganado algo. Este ingreso, aunque modesto, es suficiente para cubrir necesidades básicas, mantener o dar como el pasaje de sus hijos. Así, el testimonio revela que, aunque enfrenta una economía inestable, la madre encuentra en su trabajo diario una forma de seguir adelante y garantizar el bienestar de su familia.

«Gracias a Dios que tengo todo completa, tengo fuerza para apoyarla mucho [a su hija]». A pesar de la precariedad económica, la hablante expresa una actitud de resiliencia y gratitud. La frase «tengo todo completa» sugiere que, a pesar de las dificultades, se siente afortunada por contar con lo esencial; en este caso, la fuerza física y emocional para seguir apoyando a su hija.

Un punto que quisiéramos señalar aquí es que la señora nos comenta que tiene al menos el dinero para el pasaje de sus hijos. Relacionemos ese testimonio con este otro:

La artesanía, a veces, cuando nos va bien, bien vendido, ganamos sesenta, setenta soles, pero hay días que no, a veces se vende treinta, veinticinco soles, regresaste con cinco soles, todo el día caminando, llegas a tu casa solamente para comprar un poquito de arroz [M4].

Este testimonio nos refleja las condiciones económicas fluctuantes que enfrentan las artesanas: «La artesanía a veces, cuando nos va bien, bien vendido, ganamos sesenta, setenta soles». Aquí tenemos un inicio en el que se expresa que existe una diferencia entre días de buenas ventas y los demás. Esto no sucede siempre. Se dan de forma esporádica «a veces». El uso de la expresión «bien vendido» denota satisfacción con esos días, lo cual sugiere que estas jornadas son excepcionales. «Pero hay días que no»: se introduce el contraste con la frase anterior. Se expresa la inestabilidad de los ingresos diarios. Es una transición hacia la frustración y la vulnerabilidad de los días difíciles.

«A veces se vende treinta, veinticinco soles». Si bien no se menciona un ingreso crítico, ya no estamos ante el caso de «bien vendido»; esto reforzaría la idea de fluctuación en los ingresos.

«Regresaste con cinco soles». Aquí se expone el escenario más crítico, donde el trabajo de un día completo no cubre ni las necesidades básicas. Cinco soles es un ingreso extremadamente bajo, lo que refleja una condición extrema para ciertos días.

«Todo el día caminando». Las shipibas recorren todo Lima a pie. Este testimonio de la señora que dice todo el día caminando es literal, recorren toda la ciudad con su arte y no gastan el dinero que ganan en pasajes de bus. Se enfatiza el esfuerzo físico que implica la venta de artesanías. Esta frase subraya el desgaste físico que acompaña esta actividad.

«Llegas a tu casa solamente para comprar un poquito de arroz». Este último segmento no solo subraya la insuficiencia económica, sino que añade un elemento de frustración y sacrificio. El «poquito de arroz» simboliza la lucha diaria por conseguir lo mínimo necesario para subsistir.

Pero debemos anotar que no todas las mujeres se dedican a la artesanía. Una de las mujeres nos dice:

Yo me fui a los diez años de la comunidad a Yarina. Siempre regresaba. Yo vine [a Lima] porque había terminado mi secundaria y ya no tenía recursos para seguir estudiando. Me vine a trabajar, trabajando y estudiando, pero es difícil. Acá te dan trabajo de doce horas, entonces no te da esa libertad de poder estudiar [M1].

La persona que nos da este testimonio es una mujer shipiba de más de veinte años, que es soltera. Este es un primer asunto que la diferencia de las mujeres de su comunidad. Allá ya se habría visto obligada a casarse. En segundo lugar, ella no se dedica a la artesanía, que es la actividad femenina por excelencia en el pueblo shipibo, porque ahora hay más mujeres jóvenes que estudian en la universidad, dado que existe un programa llamado Beca 18 del gobierno del Perú, que paga los estudios universitarios a las y los jóvenes más destacados. En Cantagallo hay alumnos que se forman para ser profesores interculturales bilingües en una universidad particular de Lima.

Migración y adaptación a la vida urbana en Lima

Todas las personas que hemos entrevistado nos han contestado que se han acostumbrado a Lima. Si bien les ha sido difícil adaptarse al clima y a la comida, se han acostumbrado. Pero todas también nos han dicho que no quieren quedarse para siempre en Lima:

Te puedo decir que me acostumbré y me siento bien en Lima, pero también extraño lo mío. Extraño a mi familia. Acá vivo con mi prima. No fue fácil adaptarme. Sí me costó bastante acostumbrarme. Fue difícil. Me chocaba el clima. Había muchas complicaciones. Aquí esta casa es de puro shipibos, hablamos shipibo. [M2]

«Te puedo decir que me acostumbré y me siento bien en Lima, pero también extraño lo mío». Esta frase refleja el proceso de adaptación a un nuevo contexto urbano. La persona señala que, aunque ha logrado acostumbrarse a Lima y sentirse cómoda, el sentimiento de nostalgia por lo «suyo» sigue presente. El contraste entre «me acostumbré» y «extraño lo mío» subraya sus sentimientos. Lima no es lo «suyo».

«Extraño a mi familia». La ausencia de la familia aparece como un aspecto central de lo que extraña de su vida anterior. La familia es un vínculo esencial que se mantiene a pesar de la migración, y la mención de la distancia sugiere que la separación no solo es geográfica, sino también emocional. La familia funciona como un símbolo de identidad y pertenencia, algo que está físicamente ausente pero siempre presente en la mente del migrante.

«Acá vivo con mi prima». El hecho de vivir con una prima indica que, a pesar de la lejanía de su núcleo familiar, existen redes de apoyo familiar en la ciudad. Este tipo de relaciones pueden actuar como un refugio emocional y un medio para reducir el choque cultural. En la migración, estas redes permiten construir espacios de convivencia cultural que mitigan los efectos de la soledad o el desarraigo.

«No fue fácil adaptarme. Sí me costó bastante acostumbrarme». Se enfatiza que acostumbrase es difícil, que hubo un proceso de adaptación que costó. La adaptación no es algo inmediato ni sencillo, sino un proceso gradual y doloroso, reflejo de las demandas de la migración. «Fue difícil». Se reitera la dificultad como si la persona quisiera dejar claro que la experiencia de migración fue impactante y agotadora.

«Me chocaba el clima». El «choque» con el clima es un ejemplo específico de las complicaciones ambientales que los migrantes deben enfrentar al cambiar de región. Aquí, el clima funciona como un símbolo de lo ajeno y lo extraño, marcando una diferencia física entre su lugar de origen y el nuevo espacio urbano. Este detalle revela cómo el proceso de adaptación no solo es cultural o emocional, sino también físico.

«Había muchas complicaciones». Esta frase generaliza las dificultades del proceso migratorio. Las «complicaciones» pueden abarcar desde lo emocional hasta lo práctico, sugiriendo que enfrenta a múltiples obstáculos que deben superarse simultáneamente: idioma, costumbres, discriminación, condiciones económicas, entre otros.

«Aquí esta casa es de puro shipibos, hablamos shipibo». Pareciera introducir un elemento de resistencia cultural. A pesar de estar en un entorno urbano ajeno, el hogar funciona como un espacio de preservación cultural. Hablar shipibo en la casa sugiere que, a través del idioma, la cultura se mantiene viva y sigue siendo parte integral de su identidad, creando una especie de refugio cultural en medio de la ciudad.

La señora que tiene cuatro hijos y que vive más años en Lima dice también que se ha acostumbrado, pero lo que me interesa mencionar de ella es que vino porque su esposo tenía trabajo en Lima: «Yo no quise venir a vivir acá en Lima, es por motivos de trabajo de mi esposo». Ella es la única que da ese testimonio. Las demás vienen a Lima por decisión propia.

Es interesante notar que ninguna de las personas manifiesta ser feliz en Lima, a lo más que llegan es a decir que están acostumbradas, pero no que les guste. La señora madre de la niña lo dice claramente: «bueno, no porque me gusta estoy aquí».

Por ese motivo, cuando les pregunté dónde quisieran estar cuando sean ancianas, todas me dijeron que en su comunidad.

Al preguntarles si tienen amistades no shipibas en Lima, las respuestas fueron variadas. Hay quienes dicen que sí, pero también quienes contestan que no tienen amigos o amigas no shipibos y que eso es una pena, porque de tenerlos les sería más fácil colocar sus productos. Ese comentario es revelador: algunas de las shipibas no tienen un interés real en establecer relaciones interculturales con los limeños, sino solo sociedades de intercambio comercial.

No sucede lo mismo con los grupos más jóvenes. Allí sí existe más integración y hay amistades con personas no shipibas. Los tutores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por ejemplo, que son jóvenes, tienen amistades shipibas que han sido sus tutoradas/os y sus hijas e hijos pequeños también han hecho amistad con las hijas e hijos de las y los estudiantes. No solo eso, hay amistades en la universidad con sus pares mestizos.

En lo que se refiere al racismo, ninguna de nuestras entrevistadas nos ha manifestado ser víctima de racismo. Pero mientras alguna nos ha dicho que sus relaciones con la población mestiza son cordiales, otras nos han manifestado que las expresiones de racismo a ellas no les importan.

Lo que me choca es la gente. La gente es muy diferente y allá no es así, pues. Ahí a lo menos pides agua te dan; aquí si no te conocen no te da [M1].

Y los mestizos... con ellos no he tenido problema. No le damos importancia, no lo vemos [si es que hay prácticas racistas] [M3].

Los mestizos son buena gente. Son más abiertas, son buena gente, porque quizá ya tuve oportunidades de conversar, dialogar, nunca he recibido el rechazo de las personas [M4].

Estos testimonios nos muestran tres formas diferentes de percibir a la sociedad mestiza. Eso nos hace pensar que la historia de cada una es distinta y quizá sus redes sociales sean diferentes y sea eso lo que las hace tener distintas actitudes hacia los miembros de la sociedad de acogida.

Ninguna de las entrevistadas señala que le gusta vivir en Cantagallo o en Lima. Ellas han venido a Lima porque esa fue la única opción que les quedó frente a la falta de oportunidades en sus territorios de origen.

Conclusiones

Este estudio exploratorio sobre las shipibas de la Comunidad Shipiba-Koniba de Cantagallo en Lima ha revelado cómo, a pesar de las condiciones adversas que enfrentan, estas mujeres han mantenido su identidad cultural y han logrado un empoderamiento significativo a través de la artesanía. El proceso de migración no ha significado una ruptura con sus prácticas productivas tradicionales, sino que ha facilitado la expansión de sus mercados y la creación de nuevas formas de territorialización en la ciudad.

Como hemos podido apreciar, la migración de las shipibas es una estrategia económica y cultural que les permite vender sus artesanías en mercados más grandes, lo que a, su vez, les otorga una mayor capacidad adquisitiva y más autonomía. Este proceso de migración evidencia una agencia propia en las mujeres, que no solo genera beneficios económicos, sino también una liberación de patrones de dominación que eran más comunes en sus comunidades de origen. En este sentido, se observa que las shipibas migran de manera autónoma, y en algunos casos son los hombres quienes acompañan el proceso migratorio de las mujeres.

Las shipibas de Cantagallo migran de manera autónoma, no como acompañantes de sus esposos, lo que contrasta con otros estudios sobre la feminización de la migración (Anderson, 2020; Ehrenreich y Hochschild, 2003; Hondagneu-Sotelo, 2011; Oso, 2008). En algunos casos, son los hombres quienes acompañan el proceso migratorio liderado por las mujeres. A diferencia de lo que ocurre con otras migrantes indígenas que sufren la triple discriminación por ser mujeres, indígenas y pobres (Nava-Navarro et al., 2017; Rudolf, 2003; Sierra, 2012), las shipibas no se sienten discriminadas por la sociedad de acogida. Aunque Lima es conocida por sus actitudes discriminatorias hacia los indígenas, ellas han sabido abrirse un espacio gracias al reconocimiento de su arte, lo que les ha otorgado un mayor empoderamiento psicológico y económico para mantenerse como artistas, conocedoras de su cultura y empresarias (Sabroso, 2021). A través de la artesanía, no solo expanden sus mercados, sino que también se liberan de patrones de dominación que eran más comunes en sus comunidades de origen.

Finalmente, este trabajo subraya la importancia de seguir investigando sobre la feminización de la migración amazónica y las estrategias de empoderamiento de las mujeres indígenas en contextos urbanos. Las experiencias de las shipibas en Lima invitan a reconsiderar las narrativas de marginalización, de modo que se visibilicen los modos en que estas mujeres reconfiguran sus identidades y formas de resistencia en la ciudad.