Introducción1

En Chile, la identidad étnica ha sido históricamente interpretada bajo concepciones occidentales, y configuran categorías subalternas que aún retratan al mapuche como una otredad peligrosa. Como señalan Mladinic et al. (2008), pese a la aparición de nuevos estereotipos, persisten imágenes negativas como «flojos», «borrachos» y «terroristas», perpetuadas en la tensa relación chileno-mapuche. Esto invita a reflexionar sobre los procesos que desafían tales construcciones identitarias impuestas.

Actualmente, una escena artística mapuche emergente utiliza diversos formatos y materialidades para reconfigurar las identidades mapuche. Estas obras reflejan territorios diversos, desde contextos rurales y comunitarios hasta la vida urbana en la warria2, tensionando además las categorías de género y generación. El arte mapuche contemporáneo ha evolucionado como una herramienta esencial para visibilizar identidades mapuche-warriache-champurria3, cuestionando visiones unívocas de identidad étnica y desafiando estereotipos coloniales mediante imaginarios propios.

Este contexto exige una lectura crítica de las reformulaciones identitarias propuestas desde el arte contemporáneo, espacio que las nuevas generaciones emplean para visibilizar problemáticas y resignificar su identidad.

La investigación tuvo como objetivo caracterizar los imaginarios sociales de la identidad étnica expresados por artistas mapuche que desarrollan arte visual contemporáneo en Wallmapu y Chile entre 2017 y 2018. Esto permitió describir cómo se manifiestan dichos imaginarios en discursos y obras, al identificar diferencias según generación, género y territorio, y evaluar si el arte mapuche contemporáneo configura una nueva escena artística.

El estudio, de enfoque cualitativo, se basó en 18 entrevistas semiestructuradas analizadas mediante contenido, con una muestra obtenida mediante muestreo bola de nieve hasta alcanzar saturación.

A continuación, se presentan los antecedentes contextuales, las problematizaciones teóricas, los hallazgos principales y las reflexiones finales de la investigación.

Kiñe

Antes de comenzar, una mirada a los estereotipos históricos sobre el sujeto mapuche

De acuerdo con el último censo nacional (2017) el 12,8 % de la población chilena se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario, de la cual un 79,8 % se considera mapuche. Esta cifra da cuenta de un aumento en los procesos de autorreconocimiento al compararlos con su equivalente de 2012, cuando un 11,11 % de la población se identificaba como indígena, de la cual un 84,11 % se identificaba como mapuche.

Esta situación puede incidir en la continuidad o cambios de estereotipos o prenociones respecto a las identidades indígenas y reivindicaciones de ellas. Un ejemplo de ello es el caso mapuche.

Es crucial considerar los imaginarios sobre el sujeto mapuche construidos desde la colonización, primero por los españoles y luego por el Estado chileno, que consolidan estereotipos dominantes a lo largo de la historia.

Al detenerse en las visiones que se han forjado sobre el sujeto mapuche, se puede apreciar un entramado de imaginarios sociales construidos sobre ellos, por lo cual es necesario realizar una revisión histórica de estos. En este sentido, es pertinente hacer referencia a lo señalado por Bengoa (1996), «la constitución de la nacionalidad chilena requiere de antecedentes, de historia, de pasado ideológico» (p. 148), donde el autor ubica en el proceso de batallas contra la colonia, un momento histórico donde se exacerbaron algunos de los estereotipos sobre los mapuche, entre los cuales se encuentran sintagmas como «bárbaros», «salvajes», «sus costumbres son degradantes», «borrachos», «no les gusta el trabajo» y, finalmente, «para la guerra no son tan valientes como crueles». Bajo estas caracterizaciones fueron propuestas ideas de aniquilamiento y confrontación cultural, que encarnan en el mapuche la negación de los valores del Estado-nación chileno. Estas categorizaciones reflejan un vuelco en la visión del araucano de ayer y el de hoy, ya que se alejan del modelo de «el heroico araucano» y pasan a la «guerra a muerte». Instalan así un enemigo interno, tal como destaca Menard (2011) tras la derrota política y militar a fines del XIX, «el enemigo deviene delincuente» (p. 321), de modo tal que la violencia que se ejerció hacia los pueblos indígenas anteriormente en el plano histórico se volvió condenable si era detentada por ellos. En este contexto, la ocupación de la Araucanía fue una herramienta de control y exterminio, ya que despojó al pueblo mapuche de territorio y humanidad. Luego, con la llegada de los colonos, surgió el estereotipo del «indio ladrón», utilizado por latifundistas para justificar usurpaciones territoriales en el siglo XX, consolidando la vigente lucha por la reivindicación territorial.

Stuchlik y Salas (1974) también reflexionan sobre este tema y plantean que existen distintos estereotipos del mapuche: entre 1550 a 1810 se les caracteriza como «valientes guerreros», de 1810 a 1850 se les denomina «bandidos sangrientos», y de 1850 a 1900 el estereotipo es de «flojos y borrachos». De 1920 a 2000, persiste el rótulo de «flojos» y se adiciona el de «ignorantes». Actualmente la categorización es de «locos terroristas» y «violentos».

Estos estereotipos generan un imaginario negativo del mapuche, al presentarlo como un otro peligroso. Esta otredad legitima la intervención militar y los intentos de asimilación cultural, constituyendo un exterminio físico y cultural, como señalan Merino y Quilaqueo (2003), lo que fomenta la aversión hacia las demandas mapuche.

A pesar de la transformación de los estereotipos, persiste una visión ahistórica del pueblo mapuche, ligada a esencialismos y folclorismos que lo limitan a la naturaleza y la vida rural. Esto reduce la creación plástica mapuche a la reproducción de técnicas tradicionales, consideradas por la sociedad dominante como elementos decorativos, no como arte. Tal como propone Escobar (2013) el arte indígena como arte no moderno no concuerda con los requisitos en torno a la visión occidentalista de arte, pues, como señala el autor:

No son producto de una creación individual (a pesar de que cada artista reformule los patrones colectivos), ni generan rupturas transgresoras (aunque supongan una constante renovación del sentido social), ni se manifiestan en piezas únicas (aun cuando la obra producida serialmente reitere con fuerza las verdades repetidas de su propia historia). Por lo tanto, desde la mirada reprobadora del arte moderno, tales expresiones son consideradas meros hechos de artesanía, folclor, «patrimonio intangible» o «cultura material» (p. 5).

Es relevante retomar que esta problematización se vincula con lo planteado por James Clifford (2001), quien destaca que ciertas formas de «recolección» del mundo material se establece una delimitación que distancia lo «otro». De esta manera, «esas colecciones encarnan jerarquías de valor, exclusiones, territorios regulados del sujeto» (p. 257). Este aspecto es tomado también por Labra (2024), quien comenta algunas iniciativas gubernamentales chilenas que intentaban ir al «rescate de la ancestralidad y la autenticidad» (p. 591) de expresiones culturales mapuche, que devienen en algunos casos en folclorización.

Existe una incidencia del folclorismo que complica la mirada contemporánea sobre el arte indígena, pues los cánones wingka4 occidentales no solo deslegitiman al sujeto, sino también su creación. Ambos se sitúan en una atemporalidad, definidos por la oposición «sujeto blanco-wingka-ciudadano» versus «sujeto mapuche-terrorista» y «arte occidental» versus «artesanía-folclórica», lo que evidencia la permanencia de la matriz colonial. Es esencial resignificar las prácticas artísticas mapuche, utilizando nuevas materialidades para apropiarse de elementos culturales globalizados y entrelazando técnicas tradicionales y contemporáneas.

Es necesario detenerse en el concepto de apropiación cultural en grupos históricamente oprimidos, pues, como plantea Mosquera (2009), «si bien la apropiación es un proceso siempre presente en toda relación entre culturas, resulta más crítica en condiciones de subalternidad y poscolonialismo, cuando hay que lidiar de entrada con una cultura impuesta desde el poder» (p. 6). En consecuencia, es fundamental el cuestionamiento de los elementos que deben/pueden ser tomados del mundo globalizado sin que estos permeen el contenido sociohistórico e identitario de la obra.

La producción artística mapuche se empieza a visibilizar en las décadas de 1960 y 19705, cuando la migración campo-ciudad llevó a personas mapuche a la periferia de Santiago en busca de mejores oportunidades laborales. Alvarado Lincopi (2014) señala que en los 90 surgieron organizaciones culturales para disputar espacios urbanos para actividades tradicionales. En este contexto, David Aniñir y Alan Paillan influyeron en la escritura poética y académica, lo que impactó también en el arte visual. Movimientos como el muralismo en Temuco, resignificado en los quinientos años de la conquista, buscaban visibilizar la lucha mapuche. Carrasco et al. (2005) destacan que colectivos como «Awkantun» usaron el muralismo para reafirmar la identidad mapuche y explorar nuevas formas artísticas como el teatro y el cine para comunicar la resistencia cultural (Carrasco et al., 2005, p.144).

En referencia a artistas más recientes, cabe destacar a autores como Seba Calfuqueo y Mariairis Flores, quienes en su libro Desbordar el territorio (2016) realizan una revisión de las obras desarrolladas por Marcela Cayuqueo, Neyen Pailamilla y el mismo Seba Calfuqueo, entre otras y otros artistas, que desde el arte visual contemporáneo proponen un discurso identitario. En dicho texto se problematiza el hecho de ser mapuche en la ciudad y llevar a cabo diferentes formas de arte. Desde la teoría del arte, se propone una exploración de la identidad, cuyo más claro ejemplo se observa en la performance «You will never be a Weye» (2015), donde Calfuqueo tensiona la desaparición del Machi Weye6 como resultado de los procesos de evangelización y asimilación cultural, y utiliza vestimenta comprada en uno de los barrios populares de Santiago, Meiggs, para dar cuenta de cuáles son las actuales aproximaciones a lo mapuche desde la folclorización en espacios que aún están en disputa.

Es primordial considerar el componente generacional, territorial y de género, que nutre las obras de artistas herederos de la migración campo-ciudad. Su acceso a universidades fortaleció la exhibición de sus obras y permitió una visión contemporánea propia. El arte mapuche actual aborda estas tensiones identitarias y refleja un giro de los imaginarios externos hacia una representación autónoma.

Epu

Entramados teóricos para una aproximación al arte visual mapuche contemporáneo

Para lograr establecer una definición de arte mapuche contemporáneo es pertinente vincular diferentes teorías, como la sociología del arte, imaginarios sociales y problematizaciones sobre el concepto de identidad e interculturalidad.

Algunas contribuciones de la sociología del arte

La sociología del arte permite explorar los aspectos simbólicos detrás de una obra, las relaciones con el público y los contextos de producción, como proponen Facuse y Venegas (2017). Además, «la especificidad de la sociología del arte se ha ido paulatinamente constituyendo mediante resultados concretos» (2017, p.26). Este enfoque se aplicó al arte mapuche contemporáneo, considerando los espacios de exhibición y la recepción de las obras, factores que influyen en el reconocimiento de los artistas.

Otro aspecto relevante es el mercado y su vínculo con los museos, que determinan el valor de las obras y lo que se considera arte. Los museos no solo exhiben, sino que también legitiman y valoran simbólicamente las obras. Para el arte mapuche contemporáneo, exhibir en museos o galerías privadas es problemático, pues, aunque puede dar legitimidad a los creadores, también puede generar exotización y fetichismo.

La pregunta radica en si los museos son un espacio de poder o de apropiación. Al usar estos espacios y técnicas contemporáneas, el arte mapuche puede ser visto como un préstamo cultural para su perdurabilidad, lo que refleja una crisis de representación al integrar videoarte y performance. A pesar de la globalización, es esencial evitar limitar el arte mapuche a categorías fijas como «performance mapuche», sin considerar los contextos históricos o políticos, y fomentar reflexiones críticas que desafíen la visión ahistórica de los museos.

Imaginarios sociales, la autoimaginación como urgencia

Uno de los ejes principales de la investigación fue el concepto de imaginarios sociales, que, como plantea Baeza (2003), son construcciones mentales socialmente compartidas que otorgan significación al mundo e interpretan la realidad. Indagar en los imaginarios de los artistas mapuche permitió conocer sus construcciones identitarias propias.

El concepto de imaginarios fue clave para abordar la identidad, ya que, como señala Castoriadis (2007), refiere a la producción de imágenes compartidas y a las creencias contenidas en ellas, lo que permite una realidad común y la permanencia de la cultura. Los imaginarios dominantes y dominados destacan la necesidad de establecer autorrepresentaciones contrahegemónicas que disputen las visiones dominantes. Además, tienen una capacidad proyectiva, lo que «permite asegurar por otras vías distintas de la experiencia directa de la vida y, por consiguiente, de manera sui generis, la cohesión grupal» (Baeza, 2003, p. 33). De ese modo se fortalecen espacios comunitarios de creación mapuche.

Conocer los imaginarios de los sujetos permite una lectura reflexiva y actualizada que tensiona la construcción identitaria, considerando factores como el género, la generación, el territorio y otros elementos que atraviesan el proceso hacia la autoimaginación mapuche.

¿Identidad étnica o identidades híbridas? Posibilidades de champurrear7 las definiciones identitarias de los pueblos indígenas en el contexto contemporáneo

La identidad fue un foco determinante en el caso abordado, y requiere una revisión de teorías desde Bauman (2005) y Goffman (2006), hasta Barth (1976) y García Canclini (2001). La identidad mapuche se ve afectada por la migración campo-ciudad en los años 60, lo que dificultó la reproducción de ceremonias en el contexto urbano, especialmente por la falta de espacios propios y el temor al cuestionamiento cultural. A esto se suma la falta de reconocimiento constitucional, territorial y político de los pueblos indígenas en Chile, lo que limita la visibilización de sus reivindicaciones culturales (Ameghino, 2013).

Bauman (2005) describe la identidad como un concepto resbaladizo que, aunque provisional, refleja la experiencia humana y los fenómenos sociales. Este concepto se observa en la crisis de pertenencia en los Estados-nación, que intentaron unificar grupos humanos, pero que en Chile se han percibido como una imposición hacia las comunidades preexistentes, ya que crean una frontera cultural que perpetúa el conflicto. Goffman (2006) distingue entre identidad social e identidad personal, lo que es relevante para la frontera entre wingka y mapuche. Barth (1976), por su parte, define la identidad étnica como un estatus o rol que limita las posibilidades de vinculación social y que, al ser estereotipada, dificulta la interacción interétnica. Barth también resalta la discontinuidad de la variación cultural, y muestra cómo, dentro de una cultura común, existen diferencias que configuran identidades y transformaciones, como la resistencia o incorporación de tecnologías en un contexto globalizado: «existen agregados de individuos, por un lado, que comparten esencialmente una cultura común y, por otro, diferencias conectadas entre sí que distinguen a esta cultura discreta de todas las demás» (Barth, 1976, p. 9).

Pese a la importancia innegable de este término en cuanto a una visión de identidad adscriptiva como la etnia, no se puede apreciar la identidad mapuche de manera aislada ante los procesos de globalización y de roce con otras culturas, por lo que no se puede obviar el peso de la hibridación en la construcción identitaria de los sujetos. Es relevante, como propone García Canclini (2001), repensar las identidades desde la hibridación, entendiendo por esta los «procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas» (p.14). Latinoamérica está cruzada por la hibridación, y por ello se pueden apreciar fenómenos como el mestizaje, el sincretismo y la creolización. Como describe Montecinos (1993):

para ninguna sociedad como la latinoamericana el mestizaje ha tenido mayor relevancia, pues es ese hecho el que ha constituido y el que le ha dado particularidad a un ethos en donde clase y etnia serán categorías intercambiables, oscilantes, en donde el blanco y lo no blanco bordarán el pensamiento y las conductas. Un mestizaje que es una experiencia simultánea de entrecruzamiento de lenguas, símbolos, historias, carne y sangre (p. 15).

En el caso estudiado, se abordó la hibridación, dado que esta noción reconoce las tramas identitarias interculturales y permite una visión del champurreo cultural. Esto se aleja de visiones esencialistas y abre espacio para la combinación de patrimonio tradicional con recursos estéticos de otras culturas. La identidad mapuche no debe reducirse únicamente a lo étnico; también es fundamental considerar su componente híbrido actual. De esta forma, la identidad en esta investigación se entendió como los elementos socioculturales que construyen el yo y definen los espacios de vinculación social, bajo los cuales el sujeto se reconoce como parte del pueblo mapuche.

Interculturalidad crítica, trazando caminos anticoloniales urgentes y posibles en Abya Yala

Una de las teorías complementarias en el caso analizado fue la interculturalidad, que aborda las relaciones entre artistas mapuche y públicos no pertenecientes a esta cultura. Según Walsh (2005), la interculturalidad se refiere a «complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales de múltiple vía» que buscan una interrelación equitativa entre pueblos, personas y prácticas culturales diferentes (p. 45). La investigación se enfocó en la interculturalidad crítica, que cuestiona las estructuras dominantes en busca de transformación y descolonización.

En el contexto latinoamericano y chileno, se evidencian las estructuras de colonialidad: del saber, poder y ser. Walsh (2007) plantea que la colonialidad del saber mantiene el eurocentrismo como la perspectiva dominante del conocimiento (p. 28). Quijano, citado por Walsh (2009), señala que la colonialidad del poder jerarquiza las identidades sociales, al establecer una distinción racial entre blancos, mestizos, indios y negros, lo que favorece el capitalismo. La colonialidad del ser se refiere a la deshumanización de los pueblos originarios, ejemplificada por la ley antiterrorista que cuestiona la legitimidad de los mapuche (Walsh, 2007, p. 29).

Tubino (2004) describe cómo los nacionalismos modernos construyen identidades colectivas que homogeneizan la diversidad cultural y eclipsan a las culturas originarias (p. 1). El arte visual mapuche contemporáneo emerge como una reivindicación de estas identidades ocultas. En Latinoamérica, la interculturalidad representa un giro frente a décadas de asimilación y blanqueamiento, y plantea la necesidad de «generar formas de organización política y de convivencia intercultural» basadas en la diversidad y la participación de los grupos originarios (Tubino, 2004, p. 3).

Es urgente repensar el proyecto intercultural crítico en Latinoamérica, especialmente en el arte visual mapuche, que puede ser una herramienta intercultural crítica. Sin embargo, su relación con aparatos estatales como museos y universidades puede tanto fortalecer como debilitar el contenido contrahegemónico de las obras.

Küla

¿Chem amta Mapuche ad küdaw fantepu mew?

¿Qué es el arte mapuche contemporáneo?

El arte mapuche contemporáneo se encuentra en el intersticio entre arte y artesanía, un límite vigente que se agudiza por los efectos de la globalización. La producción actual de este arte combina lo tradicional con lo moderno, y genera hibridaciones en las formas y contenidos. Como señala Andrea Giunta (2014), el artista contemporáneo tiene un doble rol: estar en su tiempo y a la vez distanciarse para ofrecer una reflexión crítica. El arte contemporáneo se caracteriza por emplear materiales y técnicas no convencionales, como el videoarte y la performance; además, prioriza la narración y el concepto sobre las formas tradicionales. En este contexto, el arte visual mapuche contemporáneo integra técnicas y espacios innovadores, al fusionar lo tradicional con lo moderno para reflexionar sobre la identidad y crear un imaginario propio.

Pese a lo importante que se torna el hecho de resignificar elementos de la cultura hegemónica en favor de la legitimidad de la subalterna, no se puede obviar la existencia de otro fenómeno que complejiza aún más el escenario ante iniciativas de permanencia de una cultura subalterna como la mapuche; con esto se alude a la crisis de representación. Como presenta Antileo (2011) en torno a su crítica sobre el multiculturalismo y la diáspora en Santiago, destaca que «las políticas indígenas urbanas fomentan la posibilidad de “continuar viviendo como mapuche” sin la necesidad de problematizar la relación con el territorio» (p. 86). Hecho problemático, puesto que la cultura mapuche, al estar en estrecho vínculo con otras culturas como la chilena u occidental, puede optar por distintos caminos, de incorporación de contenidos simbólicos, que puede ser instrumentalizado bajo la óptica multiculturalista de omisión de abordar el contexto y no solo el afán de mosaico cultural diverso.

El arte visual mapuche contemporáneo comprende producciones de las últimas décadas que disputan espacios como el museo y visibilizan demandas históricas. Aunque el riesgo de apropiación cultural persiste, se presenta como una herramienta intercultural crítica, que propone una reconciliación entre arte y artesanía, supera fronteras impuestas y fortalece estrategias de permanencia cultural e identidad. Al analizar estas expresiones, se observa un ejercicio de reconocimiento de elementos socioidentitarios comunes, vinculados a las problemáticas que atraviesan a los sujetos mapuche hoy, lo que evidencia la necesidad de un discurso reivindicativo no solo étnico, sino también relacionado con los factores que definen al sujeto mapuche contemporáneo.

Meli

Sobre la metodología

Utilicé una metodología cualitativa, centrada en entrevistas en profundidad semiestructuradas con 18 artistas mapuche entre 2017 y 2018. La entrevista fue la mejor opción para abordar sus percepciones sobre el arte mapuche contemporáneo, sus definiciones identitarias y las contradicciones que enfrentaban tanto en el mundo mapuche como en el arte contemporáneo chileno. Siguiendo a Gaínza (2006), la entrevista permitió explorar los modos de pensar y sentir de los entrevistados. Además, reorganicé los protocolos, respetando la tradición mapuche de presentación inicial, compartiendo mi origen y motivaciones. Utilicé un muestreo de bola de nieve, empezando con un artista que me refirió a otros, hasta conocer a 20 artistas de Santiago, Temuco y Osorno. El muestreo culminó cuando los nombres comenzaron a repetirse y alcanzaron el criterio de saturación. Las entrevistas se analizaron con un enfoque inductivo y se complementaron con producción etnográfica, registros fotográficos y audiovisuales, y un cuaderno de campo. Además, sistematicé las trayectorias de los artistas mediante la documentación que ellos mismos me proporcionaron.

Kechu

Principales hallazgos Trepen 8: contexto de producción de las obras y artistas

En este capítulo inicia la contextualización de los elementos que caracterizan este «despertar» artístico mapuche contemporáneo, que dan cuenta de los discursos entramados en las obras de quienes participaron en la investigación y caracterizan tanto las obras como sus complejidades temáticas.

Obras

Es posible apreciar una gran diversidad en relación con las disciplinas de pertenencia de las y los artistas participantes, contemplando instalaciones, escultura, fotografía, pintura, performance, cine y teatro. Igualmente, se destaca la multiplicidad de soportes materiales que emplean, ya que mezclan técnicas y formatos.

La mezcla cruza tanto las obras como las biografías de las y los artistas, pues en general comparten elementos diaspóricos en sus historias de vida. Los discursos tras sus obras reflejan el desplazamiento de sus padres y abuelos a las grandes ciudades. El más ejemplificador de los casos es la migración campo-ciudad a Santiago, movimiento que tuvo como consecuencia enfrentar una nueva realidad socioterritorial, ante la cual debieron adaptar la forma de ser mapuche en la warria.

Como herederos de esta situación, la última generación de artistas sub-30 ha enfrentado la necesidad de mantener o recuperar ciertos elementos que consideraban parte de su identidad, por lo que la búsqueda aparece como un lugar común para muchas y muchos pu lamngen9 que encontraron en la pintura, la cerámica, la escultura, la performance, el teatro y el cine una manera de reconocerse como mapuche, contar sus historias y las de sus antepasados, y proponer la obra como un espacio de autorreconocimiento y memoria.

Espacios de exhibición

En lo referido a los espacios de circulación y exhibición de obras, en su mayoría se trata de espacios institucionales como museos, salas de exposición de instituciones académicas y galerías privadas. En general, las y los artistas comentaron no sentirse incómodos en exponer en estos lugares, pues por medio de la exposición generaban un ejercicio de resignificación de lugares que por décadas estuvieron negados al pueblo mapuche, como el museo, a los que consideraban «un espacio en disputa» (Entrevista 3). Cabe señalar que pese a la posición general, en dos entrevistas se manifestó descontento por parte de artistas, tanto por exhibir en espacios institucionales como por recurrir al financiamiento estatal, pues sentían que no correspondían con las lógicas ni tiempos mapuche: «el arte es pensar la vida y no vamos a poder pensarla si me imponí el tiempo institucional, eso es institución» (Entrevista 9).

Un punto común entre los artistas es la necesidad de generar nuevos espacios y reapropiarse de los existentes para visibilizar lo mapuche, lo que remite al movimiento muralista de los años 90. Ejercicios que van del muralismo a la performance e instalación intervienen espacios públicos. Ejemplos como Etnoturismo (2017) de Neyen Pailamilla y Mariairis Flores, que presenta una galería rodante transparente en la calle, y Warriache (2016) de Camila Huenchumil, que incorpora al público en las calles de Santiago, desafían la exposición en museos. Además, la obra dramática Kutrankulei, el enfermo (2017) lleva el teatro mapuche a espacios propios como la ruka10 de Cerro Blanco, guion que además se escribió en conjunto con la comunidad.

El arte mapuche contemporáneo confronta el imaginario hegemónico de lo indígena, al plantear preguntas sobre su contenido, identidad y los espacios de exhibición. La confrontación entre formas tradicionales, como la orfebrería y las propuestas más modernas como el muralismo y la performance, abre el cuestionamiento sobre si al adoptar nuevas formas el arte mapuche pierde su identidad o se globaliza. Ticio Escobar (2017) plantea una interrogante clave sobre cómo conservar las formas estéticas tradicionales sin caer en la globalización: «¿Es posible conservar una básica operación de formas estéticas sin retornar al modelo normativo del aura ni caer en la estética globalizada?» (Escobar, 2017, p. 6). A pesar de iniciativas como «El encuentro de las culturas» y el teatro Kimvn, aún persiste la necesidad de crear espacios propios de creación y exhibición sin depender del financiamiento estatal o privado.

Recepción de las obras

La recepción de las obras por parte de sus pares, la crítica y el público fue diversa. A pesar de las opiniones negativas, esto no detuvo la realización de las obras, ya que el arte mapuche busca disputar la aceptación de una identidad construida hegemónicamente. Es relevante señalar que, aunque la mayoría de las obras abordan lo mapuche, su entrada al mundo del arte fue influenciada por sus trayectorias académicas, lo que hizo que lo mapuche fuera un foco clave en sus producciones. Este proceso se observa también en otros países latinoamericanos, como en el Perú, donde surge el «Indigenismo 2» (Lauer, 1997), caracterizado por una reivindicación cultural. Como en el caso chileno, este indigenismo estuvo marcado por tensiones, como la dualidad forma/contenido, significante/ significado o espacio urbano/rural. El arte mapuche contemporáneo evidencia un rescate de lo mapuche que va más allá de lo tradicional, ya que integra lo urbano como parte de la construcción identitaria, lo cual queda reflejado en cada obra.

«Feipigna, feipigna 11»: imaginarios sobre la identidad que las y los artistas mapuche manifiestan en sus discursos y en sus obras

El capítulo recorre diferentes aspectos que dan cuenta de los imaginarios sobre la identidad manifestados en la investigación para establecer una clara visión de estos, y propone los distintos perfiles que se construyeron a partir de la información producida, contemplando las opiniones respecto a elementos que profundizan su posición identitaria.

Identidad-identidades más allá de lo mapuche

Las y los artistas se autoadscriben como mapuches y destacan que en sus historias personales se cruzan otros elementos identitarios como clase, territorio y género: «Nombrarme o enunciarme como mapuche me parece importante, porque es un tema contingente y siempre lo ha sido, o trabajar desde la homosexualidad o desde las periferias» (Entrevista 5). El arte ha sido clave en la autodeterminación de estos artistas, al permitirles cuestionar su identidad mapuche, mestiza y híbrida, como señala una de las entrevistadas: «para mí todo tenía que ver con el cuerpo... Y llegué hacia la experimentación más con mi identidad de descendiente mapuche, mestizaje, hibridez» (Entrevista 8). Sus obras visibilizan esta autodeterminación en un contexto de activismo político.

A pesar de que desde 2007 los gobiernos deberían adaptar las estructuras del Estado para respetar las particularidades indígenas12, persisten obstáculos legales como la ley antiterrorista Ley 18.314, que reprime a la población mapuche. En este contexto, la identificación como mapuche refleja las dificultades políticas y la discriminación histórica.

El concepto de identidad es insuficiente para reflejar las complejidades de ser mapuche hoy. Maffesoli (2000) propone hablar de identificaciones múltiples, lo que refleja la naturaleza fluida de la identidad, que en las obras de los artistas no se limita a lo mapuche, sino que incorpora factores territoriales y globales.

Materialidades y soportes de obras

Mayoritariamente, los artistas utilizaban diversas materialidades y soportes en sus obras, y combinaban formatos. Como señala Facuse (2010), la sociología en el arte cristaliza conflictos, representaciones simbólicas y materialidades, lo que problematiza la producción y la interpretación de las obras. La variedad de técnicas permite evidenciar problemas a través de la mixtura, como lo plantea Escobar: «los contextos históricos determinan empleos diferentes en lo estético» (2014, p. 71).

Siguiendo la definición de Quilaqueo (2013, citado en Quemenado, 2015) sobre arte indígena contemporáneo, se observa cómo en el arte visual mapuche se entrelazan elementos tradicionales con nuevas formas, que evidencian la influencia de la globalización.

Por último, los límites entre arte y artesanía son difusos, y las nuevas formas de creación deberían ser reconocidas tanto en el ámbito artístico como en el mapuche.

Contenido político en su obra

La mayoría de las opiniones destacaban el arte como una forma de reivindicación política, un espacio para expresar posturas críticas. El rol del artista mapuche está estrechamente vinculado al contenido político de sus obras, que se manifiestan en su militancia, reflexiones sobre el cuerpo y otras formas de visibilización. Un ejemplo de esto es el cuestionamiento al esencialismo mapuche, como señaló una artista: «Mi obra habla de eso de tener cara o no de mapuche, no te incluyo porque no pareces, o te pongo en duda porque eres demasiado blanco, porque hablas español».

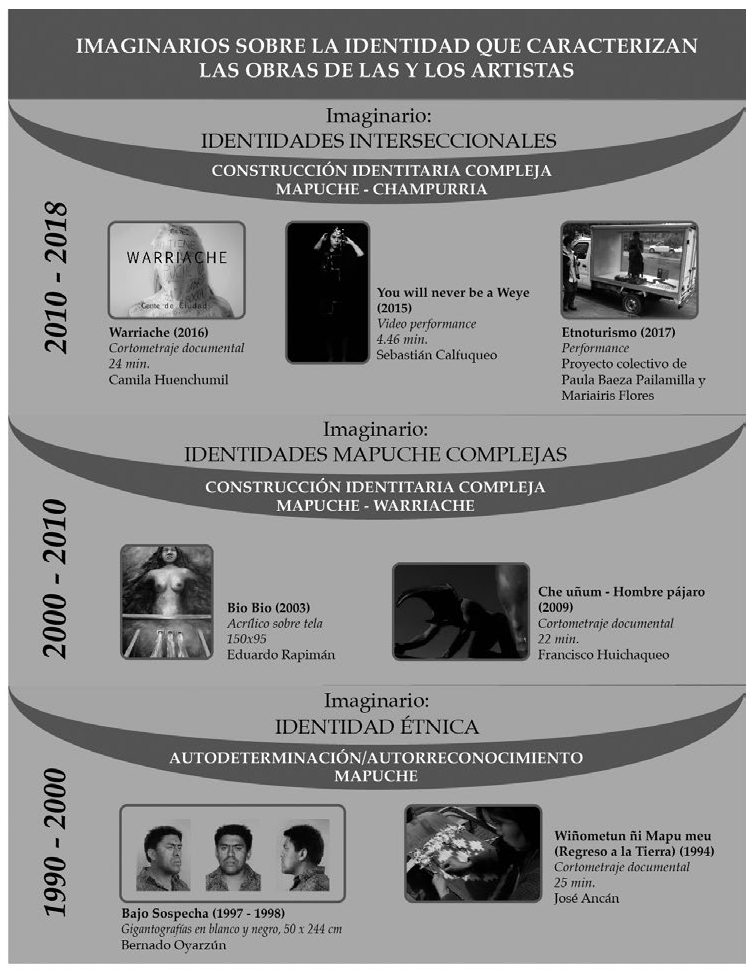

Imaginario social que caracteriza las obras

Nota. Diseño de Leonardo Soto.

Es posible categorizar la producción de obras de las y los artistas entrevistados en tres grandes ejes. El primero, que corresponde al periodo de 1990 a 2000, se caracteriza como un momento de autodeterminación y autorreconocimiento mapuche, influenciado por los movimientos indigenistas de los años 90 tras la conmemoración de los 500 años de la invasión a Abya Yala13. La producción artística abordó temas como los estereotipos de lo mapuche impuestos desde la otredad, e instalan un imaginario que podría definirse como identidad étnica, en concordancia con la definición revisada en el marco teórico, identidad vinculada a un territorio específico, Wallmapu14, que visibiliza su memoria cultural más tradicional, producción que se oponía a los estereotipos dominante de la época de «violento», «indios hostiles», «borrachos», «deshonestos» y «flojos» (Mladinic et al., 2008, p. 28). Obras como Bajo sospecha de Bernardo Oyarzún (1997) tensionaban este imaginario que interpelaba los prejuicios instalados en la sociedad chilena, exacerbados por la detención bajo sospecha (acción de retener una persona bajo la presunción de que está a punto de cometer un delito) como medida policial que criminalizaba a sujetos con rasgos indígenas.

Luego, el periodo de 2000 a 2010 da cuenta de una complejización al abordar la identidad, pues ya no solo se establece una reivindicación identitaria respecto a lo mapuche, sino que se adhiere el componente urbano e incorpora a la vida urbana-periférica como otro componente relevante en la identidad. Imaginario denominado identidades mapuche complejas, ya que incorpora nuevos elementos a la construcción identitaria, lo que agudiza la reflexión sobre la vida en múltiples territorios (La Futa Warria15 y Wallmapu) y corresponde al fenómeno de identidad diaspórica. Este periodo complejiza el discurso identitario, debido a que vincula lo mapuche-warriache, situación que contempla la conciencia de vivir en la warria, territorio distinto al de origen, y permite la contraposición de los imaginarios mapuche propios con el dominante, pues si bien continuó con el distanciamiento del estereotipo de «violentos», también interpeló el de «terroristas» (Merino y Quilaqueo, 2003).

En el tercer periodo, que abarca desde 2010 hasta la fecha, la discusión sobre la identidad se complejiza al abordar un imaginario de identidades interseccionales, donde el concepto de champurria se entrelaza con el mestizaje y la hibridez, y se distancia del esencialismo mapuche. Además, se incorpora un discurso identitario que también da cuenta del activismo feminista de algunas y algunos de los artistas. La interseccionalidad se define como «expresión utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder» (Viveros, 2016, p.2), y se inscribe en el proyecto posmoderno que conceptualiza las identidades como múltiples y fluidas. Según Kathy Davis (2008, en Viveros, 2016), la interseccionalidad se inscribe en este proyecto posmoderno de conceptualización de las identidades. Esta investigación se desplaza del concepto de identidad como fenómeno singular al de identidades como fenómenos múltiples, lo cual aporta una visión crítica sobre las identidades en contextos interculturales, donde se cruzan elementos como adscripción étnica, género, territorio y clase.

Este imaginario de identidades-interseccionales mapuche-champurria se distancia de los estereotipos previos y critica tanto el esencialismo interno como externo respecto a la identidad mapuche. También se incorpora un enfoque de género, observable en el video-performance You will never be a Weye (2015) de Calfuqueo, que aborda la desaparición de la figura del Machi Weye, y en la propuesta escénica Warriache (2016) de Camila Huenchumil, que interpela sobre los estereotipos de la identidad mapuche.

Retomando el concepto de imaginario social propuesto por Baeza (2003), se observa que los imaginarios emergentes de las obras de los artistas mapuche contemporáneos buscan la reconstrucción de la identidad mapuche, mientras reconocen la hibridez y la influencia de la vida urbana y la globalización. Estos imaginarios también dan cuenta de una necesidad de consolidar una autoimagen y un pensamiento propio, crucial para la consolidación política del pueblo-nación mapuche.

Estos imaginarios se oponen a los estereotipos hegemónicos, como el del buen salvaje, que prevalecieron en las fotografías del siglo XIX de Milet o Valck y Heffer, quienes retrataban a los mapuches en escenarios montados. Como señala Patricia Alvarado (2011), «el fotógrafo recreaba a su antojo escenarios y sujetos decorados, con una puesta en escena y una gestualidad específica, esta realización es llamada montaje» (Alvarado, 2011, p. 27). Estos registros crearon representaciones estereotipadas del pueblo mapuche. Según Ana Millaleo (2014), el cuerpo indígena es un registro de la diferencia, no solo a través de la imposición identitaria del Estado, sino también a través de las demandas políticas que cuestionan el orden impuesto y rompen con la caricatura de la identidad asignada.

Trayectoria

Se puede identificar una primera generación de artistas mapuche en los años 90, quienes continúan su labor hasta la actualidad, y se destacan como pioneros de movimientos posteriores. La segunda generación, entre 2000 y 2010, vio el surgimiento de nuevos artistas y obras. La tercera generación, desde 2011, presenta una mayor cantidad de artistas y una diversidad de temas que abordan y tensionan la identidad mapuche, al incorporar enfoques de género, clase y territorio.

Un factor común en todas las generaciones es el acceso a la universidad. Esto permitió que los artistas se replantearan su identidad mapuche, lo que se refleja en sus obras. Este acceso a la formación académica correlaciona con la creación de obras que cuestionan lo mapuche, mientras que las conexiones institucionales aumentan las oportunidades de exhibición e impulsan la proyección del arte mapuche desde un enfoque activista.

Referentes

Se identificaron referentes mapuche como Bernardo Oyarzún, David Aniñir y Seba Calfuqueo, así como no mapuche como Violeta Parra, Doris Salcedo y Lemi Ponifasio, quienes influyen en diversas disciplinas. Bernardo Oyarzún es clave por obras como Bajo sospecha (1998) y Cosmética (2008), que marcaron el inicio del arte visual mapuche contemporáneo, e incluso utilizaron técnicas como Photoshop para cuestionar la identidad. David Aniñir, con su concepto de Mapurbe, aborda la identidad mapuche urbana en la poesía, inspirando a otros artistas. Seba Calfuqueo, referente joven tanto para su generación como para las que le anteceden), destaca por su enfoque en la identidad mapuche, que integra temas como el género.

Género

La investigación reveló una dimensión identitaria compleja, reflejada en cómo uno de los artistas entrevistados se presenta como: «Homosexual, pobre, todas esas categorías que se pueden asignar a un cuerpo periférico» (Entrevista 5). Reconocer las distintas formas de subalternidad fue fundamental para muchos participantes al definirse como sujetos y artistas, lo que refleja posturas interseccionales. En cuanto al género, inicialmente predominó una producción masculinizada, pero con el tiempo se han integrado artistas mujeres y disidentes, enriqueciendo la reflexión sobre cuerpos, sexualidades y otros temas. Ejemplos de esto incluyen Cosecha (2018) de Kütral Vargas Huaiquimilla, donde el cuerpo disidente critica el extractivismo forestal, y Domo Kal (2016) de Marcela Cayuqueo, performance que reivindica a su hermano asesinado por su activismo mapuche. Estos ejemplos muestran cómo la performance, adoptada principalmente por mujeres y disidencias, utiliza el cuerpo como herramienta crítica, capaz de transmitir mensajes personales y colectivos.

Territorio

La mayoría de los artistas entrevistados son warriaches de sectores periféricos de Santiago, y comparten historias similares sobre cómo sus abuelos y padres llegaron desde el sur para habitar áreas como Puente Alto, Pudahuel y Cerro Navia. Solo tres artistas provienen de fuera de Santiago.

En consecuencia, la mayoría de las y los artistas entrevistados viven en centros urbanos como Santiago, y son herederos del desplazamiento campo-ciudad que hace sentido con el concepto de diáspora, que, como señala Antileo (2012), «actúa como categoría política, intentado explicar, englobar y dar sentido de esta forma al conjunto de población mapuche que debió desplazarse de su territorio» (p. 7). Esto deja de manifiesto la transformación territorial y política reivindicativa mapuche, que adopta un nuevo escenario, el cual permite nuevas vinculaciones y nuevos discursos. Un ejemplo que tensiona la categoría es Mala junta (2016), de la directora Claudia Huaiquilmilla, que incorpora una mirada sensible de la juventud. En la obra, un joven santiaguino es enviado a vivir al sur con su padre ausente en su infancia, como única alternativa para que no termine en el Servicio Nacional de Menores (Sename). En este nuevo lugar encuentra a un amigo, un tímido joven mapuche. El lugar de encuentro es Wallmapu.

Ojo al huache 16: ¿nueva escena? Y algunos hallazgos más allá de las categorías

Según las y los artistas entrevistados, se está formando una nueva escena artística, evidente en la apertura de espacios de exhibición y el creciente interés de pares, público y crítica. El arte se ha convertido en una herramienta útil y contemporánea para abordar el conflicto chile-no-mapuche, porque funciona como medio de reivindicación cultural e identitaria. Esta escena emergente supera las estructuras de los objetos simbólicos tradicionales, otorgando legitimidad política a las obras. Sin embargo, se reconoce que este proceso recién comienza y requiere un discurso político que respalde sus propuestas.

La dimensión sociológica de esta nueva escena se muestra en tanto conforma un espacio de colectivización. En la traducción que realiza Facuse (2017) sobre el texto «Una sociología de las obras es necesaria y posible» de Leenhardt (1982), se plantea al arte como memoria colectiva que intenta mostrar el instante fugitivo en que la sociedad experimentó o se sintió como otra, teniendo un rol de motor de las transformaciones que se dan en un contexto determinado. Hoy el arte visual mapuche contemporáneo está inserto en un contexto social en constante transformación, por lo que la escena que se configura corresponde con esta implicación política de oponerse a la reproducción de asimilación identitaria y proponer un discurso nuevo.

La investigación también reveló que algunas de las categorías iniciales debían ser ampliadas, especialmente al incluir una lectura desde la interculturalidad, que no se había considerado al principio en relación con el arte visual mapuche contemporáneo. Fue necesario recurrir a conceptos de interculturalidad crítica para entender mejor los desafíos que enfrenta este arte, sobre todo en relación con los espacios de exhibición y financiamiento proporcionados por instituciones no mapuche. Estas instituciones, aunque esenciales para mostrar las obras, pueden influir en los discursos de los artistas, lo que plantea el riesgo de instrumentalización del arte indígena. La apropiación cultural por parte de algunas instituciones y la posible neutralización de las reivindicaciones político-identitarias de los artistas son preocupaciones fundamentales, como señala Silvia Rivera Cusicanqui:

Los circuitos capitalistas del arte y la apropiación estatal de los patrimonios comunales se nutren de las fisuras de los Estados republicanos, de su privatización en manos de los descendientes de los encomenderos, herederos del principio y de la mecánica del colonialismo interior, internalizado en la médula de toda la estructura de dominación (2015, p. 222).

La apropiación de producciones indígenas refleja el poder hegemónico con una matriz colonial, evidenciado en el control estatal y las galerías privadas, que continúan un ejercicio de poder de décadas. Walsh (2009) plantea que el arte visual mapuche, al depender del financiamiento estatal y los espacios de exhibición, se ve afectado por la interculturalidad funcional, que «permite el permanecer y fortalecimiento de las estructuras sociales establecidas y su matriz colonial» (Walsh, 2009, p. 2), lo que dificulta la «transformación, cuestionamiento e intervención» que promueve la interculturalidad crítica.

Al categorizarse como arte contemporáneo, este caso se inserta en procesos de internacionalización similares a otros casos latinoamericanos, donde persiste el riesgo de diluir el contenido simbólico, político e identitario, al incorporar elementos de otras culturas. Esto se ve amplificado por la dependencia del financiamiento y la necesidad de exponer en espacios institucionales para lograr legitimación y consagración en el ámbito del arte contemporáneo.

Un caso que ejemplifica lo anterior es la participación de Bernardo Oyarzún con su obra Werken en la Bienal de Venecia el 2017 en representación de Chile, ejercicio polémico, pues por un lado proponía una instalación con elementos contemporáneos, como luces led, en que se presentaban apellidos mapuche y, al mismo tiempo, incorporaba máscaras kollones17 artesanales que representaban una figura tradicional de la cultura mapuche. En esta propuesta se dibujan varias de las problemáticas: el nexo con el Estado chileno tras el financiamiento, la consagración como artista al participar en una bienal, la posibilidad de llevar una reflexión mapuche fuera de las fronteras latinoamericanas, y el profundo riesgo de convertirse en una obra para el disfrute sin contemplar la carga política que tiene. Pese a los problemas que alberga este ejemplo, lo fundamental es que la motivación del artista remite a una resignificación de estos lugares, en favor de la cultura mapuche, y es consciente del rol de subalternidad histórica que hoy demanda reapropiarse de espacios con una fuerte carga colonial. Como plantea Mosquera (2009), «En este sentido, se ha llegado a afirmar que las periferias, debido a su ubicación en los mapas del poder económico, político, cultural y simbólico, han desarrollado una «cultura de la resignificación» de los repertorios impuestos por los centros» (p. 6).

Cabe preguntarse: ¿qué tan relevantes son los esfuerzos estatales e institucionales por crear espacios para el arte mapuche contemporáneo? ¿Realmente buscan visibilizar la cultura y sus nuevas formas de creación o responden a intereses institucionales que desvinculan el fin transformador de la propuesta artística? Esta discusión es urgente, ya que, de no considerarse, los espacios abiertos por entidades estatales y privadas podrían convertirse en una nueva forma de exotización, aún colonial.

Conclusiones

El arte visual mapuche contemporáneo, desarrollado por artistas mapuche, representa una hibridación cultural que fusiona elementos tradicionales de la cultura mapuche con formatos occidentales como la video-instalación y la performance, que reflejan la diversidad socioterritorial de las identidades mapuche en el contexto de la globalización. La noción de identidad étnica, inicialmente central, se amplió al incluir género y territorio, lo que ofrece una visión más compleja de ser mapuche hoy. Además, la evolución generacional muestra un paso de la autodeterminación mapuche en los 90 a una visión interseccional en la actualidad. Propuestas como Todavía quedan semillas (2017) de Marcela Cayuqueo y Mürke ko, agüita con harina (2016) de Seba Calfuqueo, exhibidas en el Museo de Arte Contemporáneo, y El peso de la nación de Neyen Pailamilla en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos reflejan cómo los artistas sub-30 están abriendo paso en espacios institucionales, integrando elementos de la cultura de masas, interculturalidad, generación y género en sus obras. La apertura de estos espacios ha generado tanto oportunidades como riesgos de apropiación cultural. Un desafío relevante es la creación de espacios propios de exhibición que fomenten el trabajo colectivo sin las limitaciones del autofinanciamiento o las instituciones estatales. Esta investigación subraya la importancia de repensarse como mapuche, de cuestionar cómo se configuran las identidades y cómo se representan desde lo mapuche, y destacar la autorreflexión y la creación de nuevos imaginarios en el arte visual mapuche contemporáneo.