1. Introducción

La identidad de los individuos como agentes de la sociedad moderna es un tema importante en el discurso político, social y ético actual (Zárate, 2015). Para Charles Taylor (2006), la identidad es una forma de narración social que se fundamenta en dos aspectos, es una narración de lo que somos y de quiénes somos, pero el sujeto no elige las fuentes de su identidad, sino que las construye a partir de las relaciones sociales, lo que se contrapone a otras posturas que consideran a la identidad como una elección individual (Zárate, 2015).

El género, como categoría social y cultural, es un elemento constitutivo de estas relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre las personas. Además, es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder (García-Peña, 2016). Ante esto, la cultura se presenta como un elemento clave en el proceso de construcción de la identidad de género, al establecer normas, creencias, expectativas, actitudes, roles y comportamientos diferenciados a las personas según su sexo (Alzás et al., 2016).

Por ello, se produce una diferenciación debido a la existencia de un conjunto de reglas sociales que distribuyen responsabilidades y roles diferenciados a los miembros de una comunidad, con el fin de garantizar la organización social (Alzás et al., 2016). Los roles de género dictan que las mujeres deben tener comportamientos más comunitarios, interés por el bienestar colectivo y ser relacionales (cariñosas, cuidadosas, amables), mientras que de los hombres se espera un comportamiento más individualista (confiados, agresivos, ambiciosos) (Thoman y Zelin, 2020).

Para Rodríguez et al. (2017), el concepto de género puede definirse como el conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de un proceso de construcción social. Este es un proceso histórico que se desarrolla a diferentes niveles: el Estado, el mercado del trabajo, la escuela, la ley, la familia, las relaciones interpersonales y, por supuesto, los medios de comunicación.

El rol que cumplen los medios de comunicación en la construcción de las identidades de género se debe a su capacidad para producir, perpetuar o modificar pautas de conducta social e imaginarios colectivos a través de la legitimación tanto del papel desempeñado socialmente por personas, organizaciones y movimientos sociales, como de los sistemas económicos, políticos y culturales, mediante la difusión de normas, valores, opiniones y actitudes sociales (Rodríguez et al., 2017).

Los discursos periodísticos no son objetivos, pues siempre hay una ideología implícita en ellos (Tannen et al., 2015). De esta manera, destacan los hallazgos de estudios realizados por el equipo de investigación de la Universidad de Deusto, sede de San Sebastián (Rodríguez et al., 2017), que muestran, en primer lugar, que las mujeres en la prensa ocupan menos espacio en las secciones de prestigio como política y economía. Además, la función de experto es más frecuente en los hombres (91 %), mientras que a las mujeres se les solicita su opinión experta en el 9 % de los casos monitoreados. Del mismo modo, cuando las mujeres aparecen como protagonistas o representantes de la política u otros ámbitos de poder, se suele hacer referencia a su apariencia, su vida privada y otros aspectos no ligados de manera directa a su desempeño profesional.

Los roles identitarios que ofrecen los medios de comunicación sobre las mujeres fomentan una sociedad dividida por géneros con intenciones políticas y económicas (González-Moreno y Muñoz-Muñoz, 2017). La reproducción de los estereotipos y roles, por parte de los medios de comunicación, contribuye a reforzar la desigualdad entre mujeres y hombres y, por tanto, a la violencia de género y discriminación (Galarza et al., 2016).

El importante papel que cumplen los medios de comunicación en la socialización del género ha sido reconocido no solo desde el punto de vista científico y académico, sino también desde el político y legislativo. En la década de 1990, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1995), se reconoció la relevancia que tienen los medios en el mantenimiento de los estereotipos y la desigualdad de género, y se instó tanto a los gobiernos como a los medios a tomar medidas para evitarlo (Matud et al., 2017). Sin embargo, como muestran los hallazgos revisados con anterioridad, aún queda una brecha que salvar y un camino por recorrer.

1.1. Construcción de actores sociales

Debatir sobre la representación social es necesariamente un tema político. La construcción de espacios establece la normalización de las relaciones de poder en cuanto a la construcción de roles sociales, temáticas y actores que interactúan dentro de un espacio común (Amoros, 2000). Arendt (2005) da cuenta de la distribución del espacio de acuerdo con las relaciones de poder, donde lo público refiere a aquello común, al espacio de los hombres sin necesidades, mientras que lo privado se construye como espacio de privación, lo íntimo, el espacio de la necesidad donde se encontraba la mujer. En este sentido, la política no era un principio pensado a partir de las necesidades, ya que se convertía en un instrumento para la trascendencia producto a que la necesidad era algo íntimo y no público. La desvinculación de la mujer dentro del espacio público puede ser algo que se mantiene hasta la actualidad, donde el mundo político es un espacio propio del género masculino (García et al., 2008).

Beltrán et al. (2008) expresan que la ilustración, como principio de igualdad para la humanidad, excluyó al 50 % de la población y dejó a la mujer subyugada al espacio privado. En este sentido, la mujer se construyó como alguien orientada a la servidumbre, a lo doméstico y como guardiana de la moral, donde su acción no estaba guiada por la razón, sino por un colectivo y su deber era hacia su marido, aquel ciudadano que participaba en lo público (Beltrán et al., 2008). En este sentido, la orientación de la mujer hacia el cuidado se estableció en una división sexual, donde su rol era el de reproductora y cuidadora de la familia (Pessin et al., 2021).

En el dominio doméstico, también se puede observar una división de roles, donde el manejo económico del hogar se ha vinculado especialmente a la mujer, a pesar de que la administración del dinero siempre se ha asociado a los hombres, como un estereotipo persistente (Bandely et al., 2021). Según Zelizer (2011), el dinero se relaciona con distintos significados y, con esto, el dinero administrado por la mujer se relaciona con su uso doméstico, es decir, el dinero que no deja rastro y es ocupado para el cuidado.

Por tanto, pensar en los medios de comunicación como partícipes en la construcción social de la mujer, también es pensar sobre la construcción del espacio público y privado, y pensar su influencia en la reproducción social de estereotipos que alimentan una imagen distorsionada, vinculada a los filtros propios de la prensa.

1.2. Medios de comunicación y teoría del framing

Un texto narrativo requiere una estructura narrativa que ordene el discurso (Ardévol-Abreu, 2015). Con esto, la construcción de los medios de comunicación y de aquello que comunican es parte de un entramado social que condiciona la producción, transmisión y recepción de formas simbólicas (Thompson, 1998).

De este modo es posible explicar el proceso de construcción de las piezas periodísticas en los medios de comunicación, mediante la teoría del framing o encuadre, que puede definirse como un proceso en el que se seleccionan algunos aspectos de la realidad, a los que les otorgará un mayor énfasis o importancia, de manera que se define el problema, se diagnostican sus causas, se sugieren juicios morales y se proponen tanto soluciones como conductas apropiadas a seguir (Entman, 1993). Los encuadres noticiosos ofrecen perspectivas sobre el asunto tratado para interpretar la información.

Centrarse en la teoría del framing va en línea con lo expuesto por Entman (2004, 2007), quien argumenta que los medios de comunicación distorsionan la realidad de acuerdo con la selección de temáticas, en cómo la presentan y que favorecen a intereses políticos. Esto se acompaña de la selección de encuadres, donde el acople entre narrativas e interpretación permite posicionar una temática desde una postura que establece análisis causal, promoción de soluciones y juicio moral (Entman, 2004, 2007).

Por otro lado, Stephen Reese (2001), concibe los encuadres como «principios organizativos socialmente compartidos y persistentes en el tiempo, que trabajan simbólicamente para estructurar el significado del mundo social» (p. 11). Cada término posee una explicación específica (Piñeiro-Naval y Mangana, 2018; Reese, 2001): (1) el «principio» se refiere a que se basa en un principio abstracto y no es el mismo que el texto a través del cual se manifiesta; (2) que un encuadre sea «organizativo» quiere decir que varía en la forma en que organiza exitosa, comprensiva e integralmente la información; (3) es «compartido», ya que un encuadre debe ser compartido en un cierto nivel para que sea significativo y comunicable; (4) «persistente», en el sentido de que la importancia de los encuadres se encuentra en su durabilidad, su uso persistente y rutinario a lo largo del tiempo; (5) se revela en formas simbólicas de expresión; y (6) un encuadre se organiza proporcionando un patrón o estructura identificable, que puede variar en cuanto a su complejidad.

En esta misma línea, Chomsky y Edward (2013) expresan que los medios de comunicación poseen como función inculcar en la población valores y creencias al interior de las estructuras institucionales de la sociedad. Ante esto, se distinguen cinco filtros de la propaganda que dan cuenta de las distorsiones del hecho noticioso. El primero corresponde a la concentración de la propiedad, la cual orienta la comunicación hacia los beneficios de las empresas dominantes. Segundo, establece a la publicidad como fuente de ingresos de los medios. Tercero, establece una dependencia de los medios a la opinión de personas consideradas como expertos y como única fuente de información. Cuarto, considera el adoctrinamiento de los medios de comunicación dentro de las lógicas de los grupos de poder. Y quinto, establece la consideración del anticomunismo como religión nacional y como mecanismo de control.

La teoría del framing pretende ahondar en cómo los sucesos públicos son abordados dentro del discurso y los elementos que influyen en la atención social sobre un tema en particular (Aruguete, 2017). Por ello, se plantean encuadres o marcos de sentido denominados framing, que permiten la interpretación que subyace en las narrativas (Ardévol-Abreu, 2015). En coherencia, Ghanem (2009) distingue cuatro dimensiones vinculadas a los frames. La primera se denomina tópico de una noticia, seguida por la presentación, los atributos cognitivos y los atributos afectivos.

Con lo anterior, se releva la importancia de observar la construcción de la mujer desde la prensa a través del framing, para comprender el proceso de comunicación y de sentido social, a través de la selección de ciertos aspectos de la realidad (Koziner, 2018), considerando a los actores y fuentes que construyen el hecho noticioso (Entman, 2003).

1.3. Medios de comunicación y sus características de acuerdo con los discursos: concepto de hegemonía y contrahegemonía

Considerando la diversidad de medios de comunicación existentes, los cuales tienen su propio sistema de priorización de agendas, establecimientos de temas y desarrollo de piezas periodísticas, lo que va ligado directamente a líneas editoriales, «valores» declarados por los mismos medios, como también a ciertas posturas ideológicas o de concordancia con el discurso oficial, son los conceptos de «hegemonía» y «contrahegemonía», que operan como forma de clasificación de los medios de comunicación, respecto a la cercanía o lejanía a este discurso oficial. Entenderemos como medios hegemónicos aquellos que, con recursos propios, ingresos publicitarios y otros fondos, difunden información cuyo contenido considera ideológicamente al discurso oficial, declarando, habitualmente, entre sus objetivos la idea de «neutralidad periodística». El discurso de este tipo de medios está orientado generalmente a toda una comunidad y cualquier distinción es de mercado (segmentación de audiencias). Las fuentes informativas utilizadas mayoritariamente corresponden a fuentes oficiales y autoridades (Fuente-Alba y Del Valle, 2021).

Por otro lado, los medios contrahegemónicos son medios que, habitualmente, funcionan con recursos propios o con el apoyo de organizaciones, cuyo mensaje es ideológicamente distinto (o contrario) al discurso oficial, incluyendo en sus contenidos reivindicaciones, demandas o reclamos de ciertos grupos sociales. El discurso está orientado, generalmente, a grupos segmentados políticamente u organizaciones sociales y culturales. Asimismo, las fuentes informativas utilizadas, mayoritariamente, no suelen considerar a las autoridades o fuentes oficiales como protagónicas (Fuente-Alba y Del Valle, 2021).

1.4. Mujeres en prensa

Investigaciones han evidenciado una diferencia cuantitativa en la cantidad de veces que las mujeres son objeto de noticia y en los tópicos en los que se centra la prensa en comparación con los hombres (Angulo-Giraldo, 2020; Van der Pas y Aaldering, 2020). Junto a lo anterior, se observa que las mujeres suelen ser retratadas desde los medios de comunicación ante situaciones vinculadas a su intimidad, como, por ejemplo, su vestimenta, planes domésticos o edad, por lo que pierde el foco de sus discursos ante contextos de discursos políticos, y se las representan habitualmente como personas compasivas y dispuestas al compromiso (García et al., 2008). En procesos políticos electorales se ha encontrado que las mujeres reciben una cobertura de cualidades estereotípicamente femeninas por parte de medios de comunicación (Bauer y Taylor, 2023).

Lo anterior refleja una subrepresentación de la mujer, como la distorsión y focalización de su rol dentro de la sociedad (Haraldsson y Wängnerud, 2019). Cuando las mujeres están implicadas en actividades que no son congruentes con los roles de género tradicionales, por ejemplo, cuando se trata de terroristas, el tratamiento informativo seguido es desde el discurso de la excepcionalidad, y se las representa como «pioneras» o como «intrusas» (Plaza et al., 2017).

En la literatura ya se han detectado diferencias en el tratamiento que los medios dan a mujeres y hombres en el deporte. Se ha planteado que las divergencias en la forma de informar cuando se trata de mujeres y hombres deportistas representan las relaciones de poder que conlleva el género y el hecho de que el deporte en los medios sigue siendo una institución dominada por los hombres, hecha por y para ellos (Calvo y Gutiérrez, 2016; Matud et al., 2017).

El Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios (GMMP) es el proyecto de mayor impacto mundial en temas de igualdad de género y medios de comunicación a nivel global. En su edición 2020, contó con la colaboración de 16 países de Latinoamérica, entre ellos Chile, que ha participado desde su primera edición en 1995. En dicha edición se analizaron 7270 noticias y los hallazgos arrojaron que: (1) la participación de las mujeres como sujetos de la noticia alcanza un 26 % como promedio en la región; (2) la televisión es el medio en donde mayor presencia existe de las mujeres como sujetos de la noticia, y aun así es notoriamente menor que la presencia masculina (28,18 % versus 71,73 %); (3) las mujeres en las noticias, exceptuando temas relacionados con igualdad de género, aparecen principalmente en temas sociales y legales, seguidos de ciencia y salud; (4) los temas de igualdad no son elementos de interés para los medios de comunicación, ya que ocupan solo un 7 % del total en la agenda noticiosa; (5) los únicos rangos de edad en donde las mujeres sobrepasan a los hombres en representación son los menores de 18 años; (6) las mujeres son presentadas en su relación familiar tres veces más que los hombres; y (7) cuando las mujeres y los hombres son presentados como víctimas en las noticias, para las mujeres se describen agresiones relacionadas con su condición de género, como violencia intrafamiliar, violación o femicidio, mientras que en el caso de los hombres, la violencia se da por robos u otros delitos (WACC, 2020).

Los estereotipos funcionan como una herramienta eficaz en la transmisión de valores tradicionales de sociedad patriarcal latinoamericana; inclusive se ha encontrado que estructuras discursivas de algunos medios de comunicación peruanos visibilizan, pero también justifican la violencia hacia las mujeres (Durand, 2016). El cuerpo femenino y la sexualidad continúan marcando las campañas publicitarias, con estereotipos femeninos asociados a los atributos que tradicionalmente se han relacionado como placer, deseo y felicidad (Rodríguez et al., 2017).

Sin embargo, las construcciones sociales de la mujer no se limitan al placer. Álvaro y Fernández (2006), al estudiar las representaciones sociales de la mujer, reflejados en los mitos y creencias populares a través del cuerpo femenino, encontraron tres grandes grupos de representaciones: (1) la mujer como símbolo de reproducción y fecundidad (asociado al rol de madre); (2) la mujer como marca de vicios y defectos (asociado a inferioridad e ignorancia pero sensualidad); y (3) la mujer como origen del mal que lleva al hombre a la ruina (asociado a desviación y marginalidad).

La representación estereotipada de la mujer, desde muy temprana edad, fomenta creencias rígidas sobre las conductas apropiadas para mujeres y hombres, lo que se vincula con la transmisión y el mantenimiento de la desigualdad de género (Matud et al., 2017). En ello, los medios de comunicación, mantienen un papel crucial, al constituir una fuente de creación de identidad, de las identidades socialmente aceptadas, y aportan a construir discursivamente lo que son los hombres y las mujeres (Liu, 2022).

En atención a todos los antecedentes expuestos, la investigación buscó analizar la presencia de la mujer como agente noticioso en medios de comunicación escritos chilenos.

2. Materiales y método

2.1. Diseño

La investigación presenta un diseño no experimental de corte transversal desde un enfoque cuantitativo con un alcance correlacional (Cea, 1996). Lo anterior tiene el objetivo de vincular los medios de comunicación con los tópicos y valoraciones respecto a la mujer como agente noticioso en medios de prensa escritos.

2.2. Muestra

Se utilizaron datos secundarios extraídos de publicaciones realizadas en 2021, por los medios de prensa La Tercera y El Mostrador. Cabe mencionar que se ha seleccionado el año 2021 debido a que en Chile se suscitaron cambios sociales y políticos que afectaron las formas de organización de las personas, producto de factores como el proceso de vacunación de la población para el control de la pandemia por el covid-19 y los procesos electorales que incluyeron elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, como también la primera elección de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes en el marco del proceso de elaboración de una nueva constitución para Chile (COES, 2022).

Las unidades de análisis fueron noticias, entrevistas, columnas, informes, notas de opinión, cartas al director, galerías y fe de erratas, publicadas con referencia a las mujeres y su rol. Se seleccionaron 236 publicaciones para la construcción del corpus, comprendido este como un conjunto de expresiones tanto escritas como orales, con datos, descripciones y etiquetados que permiten su organización (Bolaños, 2015).

El medio de prensa La Tercera fue fundado en 1950. Su corte es hegemónico y actualmente es difundido de manera escrita y online. Este medio es parte de uno de los dos grupos empresariales conservadores que controlan el mercado de la prensa en Chile. Por su parte, El Mostrador fue fundado en 2000. Su corte es no hegemónico y su difusión se realiza exclusivamente de manera online. Este medio electrónico de centroizquierda ha sido relevante para dar a conocer noticias de alto impacto público (Couso, 2011).

2.3. Instrumento de recolección de datos

Se empleó una matriz diseñada para dar respuesta a los objetivos de la investigación, en consideración de la teoría del framing, la cual fue utilizada inicialmente por Bateson (1972) y por la psicología social. Esta teoría comprende el proceso de la comunicación masiva de manera integral, considerando la elaboración y el tratamiento de la información, el contenido de los textos noticiosos, los receptores de dichas noticias y la cultura donde estos se generan, al crear un vínculo entre la producción y la recepción de las noticias (Aruguete y Koziner, 2014; Aruguete, 2011; 2017). De igual modo, se utilizó la cuantificación como estrategia para la sistematización y objetividad del estudio (Neuendorf, 2002). La matriz se construyó para recoger información acerca del corte (hegemónico y no hegemónico), medio de prensa, tópicos y valoración presentes en publicaciones de los medios de prensa, en función de los encuadres genéricos, cuya relevancia data en su naturaleza inductiva, la cual, a priori, otorga mayor riqueza en cuanto a los resultados, pues involucra el análisis a fondo de las historias narradas en las noticias, con el fin de revelar los encuadres latentes. Este planteamiento se asienta en las definiciones clásicas del proceso del encuadre, es decir, la existencia de relaciones entre los elementos del mensaje (como palabras clave, expresiones, etc.), que permiten detectar los encuadres importantes del asunto informado y dejan al margen lo irrelevante (de Vreese, 2003; Entman, 1993; Tankard, 2001; Silva-Layera, 2024).

Dado que estos encuadres son aplicables a diferentes temas, incluso a lo largo del tiempo y potencialmente en diferentes contextos culturales (Jara-Reyes et al., 2020), como además en diferentes formatos de los medios de comunicación (televisión, prensa escrita y actualmente digital) dentro de las investigaciones de encuadres genéricos más replicadas, destaca el trabajo por Semetko y Valkenburg (2000), quienes identifican cinco tipos de encuadres genéricos:

Interés humano: aporta un rostro humano o un ángulo emocional a la presentación de un evento, tema o problema. Se refiere, en algunos casos, a esfuerzos de personalizar las noticias, dramatizarlas o «emocionalizarlas», con el fin de captar y retener el interés de la audiencia.

Conflicto: este encuadre enfatiza el conflicto entre individuos, grupos o instituciones, como medio para captar el interés de la audiencia.

Moralidad: se sitúa el acontecimiento, problema o asunto, en principios religiosos o prescripciones morales. Dado el criterio de objetividad de la prensa, se hace referencia a este marco de forma indirecta.

Consecuencias económicas: se informan los hechos en términos de las consecuencias económicas que tendrá un individuo, grupo, institución, región o país.

Marco de responsabilidad: se presenta una cuestión o problema, de tal manera que se atribuye la responsabilidad de su causa a un gobierno, individuo o grupo.

Dicho esto, es posible afirmar que poseen la ventaja de la aplicabilidad y replicabilidad a diversos contextos informativos -o, específicamente, el someterlos a prueba de presencia/ausencia, de acuerdo con los «ítems» de cada dimensión/encuadre-, al ser precisamente «generales» (Silva-Layera, 2024).

2.4. Procedimiento

Se realizó una selección de un medio de prensa hegemónico (La Tercera) y uno no hegemónico (El Mostrador), difundidos de manera online. Posterior a ello, se revisaron todas las publicaciones realizadas durante 2021 y se extrajeron aquellas que aludían a mujeres en diferentes tópicos. Luego las publicaciones seleccionadas se codificaron según variables de identificación, corte (hegemónico y no hegemónico), medio de prensa, tópicos, valoración y encuadres genéricos (conflicto, interés humano, económica y moralidad). Cabe mencionar que la presencia de la valoración y de los encuadres genéricos se registró con un «Sí» y la ausencia con un «No».

2.5. Plan de análisis

Los datos fueron sometidos a un análisis de contenido y luego procesados por medio de estadística descriptiva, recurriendo a frecuencias y tablas de contingencia para establecer un primer escenario de la matriz construida (Blalock, 1994; Ritchey, 2008). Posteriormente, para establecer desde un análisis multivariante la relación entre variables cualitativas, se recurrió al análisis de correspondencia múltiple, el cual ubica dentro de un plano cartesiano la interacción entre más de dos variables, con tal de representar gráficamente el escenario dentro de los medios de comunicación seleccionados y el tema de interés (Donoso et al., 2020; Vivanco, 1999). Adicionalmente, se recurrió a la prueba de chi-cuadrado para establecer de manera estadística las relaciones observadas dentro del análisis multivariante (Donoso et al., 2020; Vivanco, 1999).

3. Resultados

3.1. Análisis de contenido

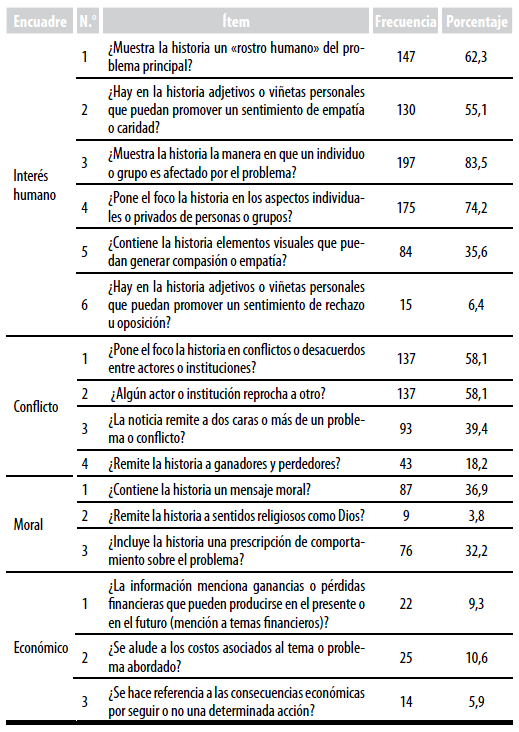

La tabla 1 da cuenta de la distribución porcentual de los distintos encuadres. El encuadre con mayor presencia hace alusión al de interés humano. El foco se centra en la historia de vida de las personas, pero con especial énfasis en los aspectos individuales y privados, lo cual se acompaña con adjetivos o viñetas. En cambio, temáticas económicas, emergen en menor medida en los encuadres abordados por la prensa en lo que respecta a las mujeres.

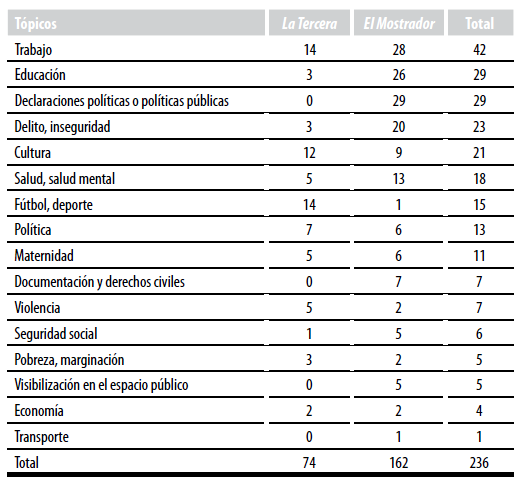

La tabla 2 da cuenta del orden de las temáticas dentro de los medios de prensa seleccionados, de acuerdo con la mujer como agente noticioso. Se presenta una mayor vinculación en temáticas tradicionales, como pueden ser el trabajo y la educación. También destaca su representación dentro de encuadres como la inseguridad, la cultura y la salud. En menor medida, la mujer emerge en temáticas como el deporte, la política y la maternidad.

Al observar cómo los encuadres noticiosos se distribuyen por medio de prensa, El Mostrador representa el 68,6 % de la cobertura al establecer como evidencia que, dentro del rango de tiempo seleccionado, la mujer emerge como agente noticioso con mayor frecuencia dentro de un medio no hegemónico. No obstante, se puede observar que La Tercera posee una mayor frecuencia en noticias vinculadas a deporte, cultura, política, violencia y marginación.

El tipo de publicación principal para toda la muestra fue la noticia, que representó el 73,7 %, seguido por la entrevista (8,8 %) y la columna (7,2 %). El 11,3 % restante se compone de publicaciones como informes, notas de opinión, galerías y fe de erratas.

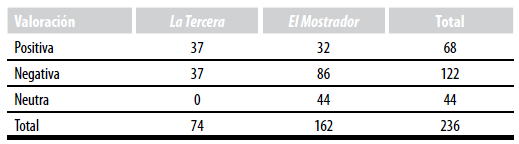

En lo que respecta a la valoración de los hechos relatados, la tabla 3 expresa que los encuadres noticiosos de La Tercera no presentan un posicionamiento neutro frente al hecho noticioso, sino que este es clasificado en un 50 % como positivo y un 50 % como negativo. Para el caso de El Mostrador, se evidencia que un 72,9 % de los informativos se establece con alguna posición, en la que destaca una valoración negativa sobre el hecho noticioso.

3.2. Análisis de correspondencia múltiple

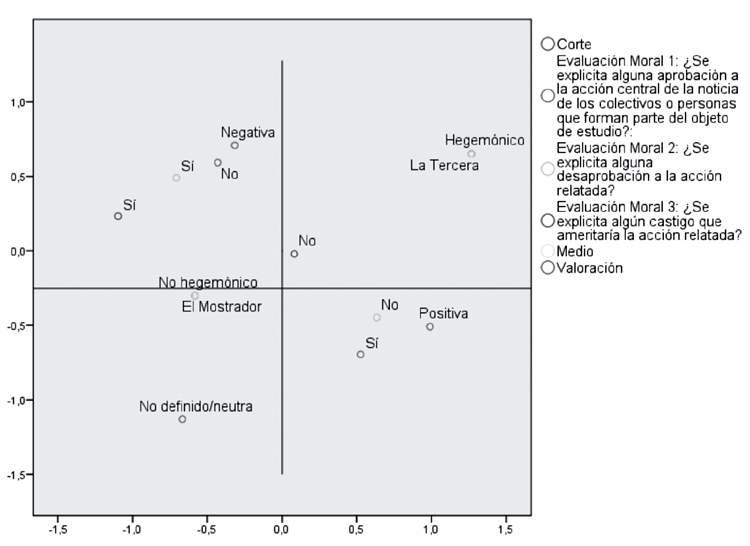

La figura 1 da cuenta de las relaciones entre el corte, el medio, los tópicos, la valoración y la moralidad. En este aspecto, se puede observar que el encuadre no es exclusivo de un medio en particular, donde se obtiene un chi-cuadrado mayor a .5 (.66), lo que refuerza estadísticamente la apreciación visual.

Del mismo modo, se observa que existe una relación estadística significativa (p-valor < .0001), entre El Mostrador y la evaluación moral referida a la desaprobación de la acción, con una valoración negativa. En la misma línea se establece la valoración moral vinculada a un castigo de acuerdo con la acción relatada (p = .012).

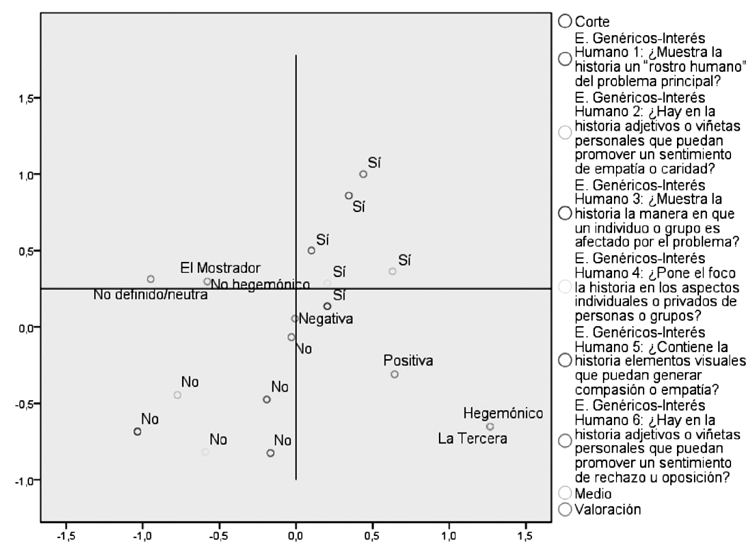

En lo que respecta a la figura 2, el análisis de correspondencia múltiple establece que los encuadres de interés humano 2 y 3 poseen una relación de dependencia con el medio de prensa El Mostrador, el cual, a su vez, se plantea desde una valoración negativa. El estadístico de chi-cuadrado determina para ambos casos un p-valor inferior a .05 respectivamente (p<.0001; p = .004). En cambio, para los encuadres 1, 4, 5 y 6 no existe una relación de dependencia entre el medio y el encuadre de interés humano. Finalmente, el encuadre 2 (p = .016) y 3 (p = .05) posee una relación de dependencia con la valoración negativa.

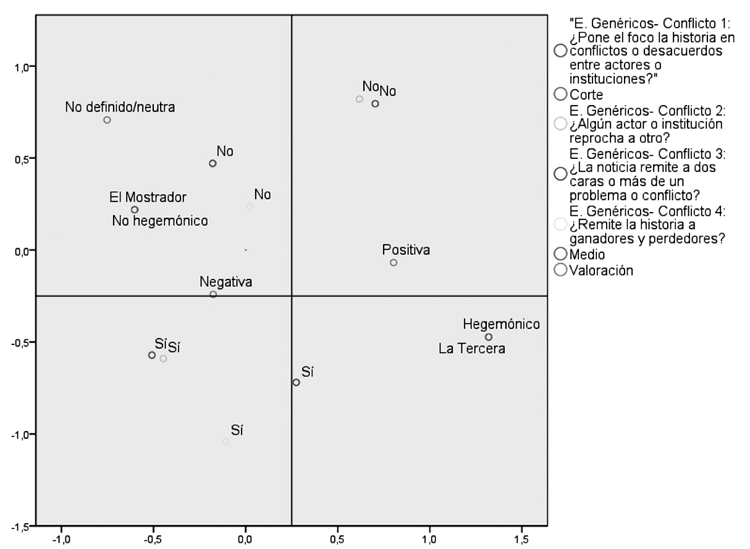

Según lo expresado en la figura 3, se observa que los encuadres vinculados al conflicto no poseen una relación de dependencia con los medios seleccionados, por lo cual no es una temática de exclusividad para alguno de estos. Lo contrario ocurre en torno a la valoración del medio de comunicación sobre el hecho noticioso, ya que se establece una valoración negativa en lo que respecta al encuadre de conflicto (p = .016).

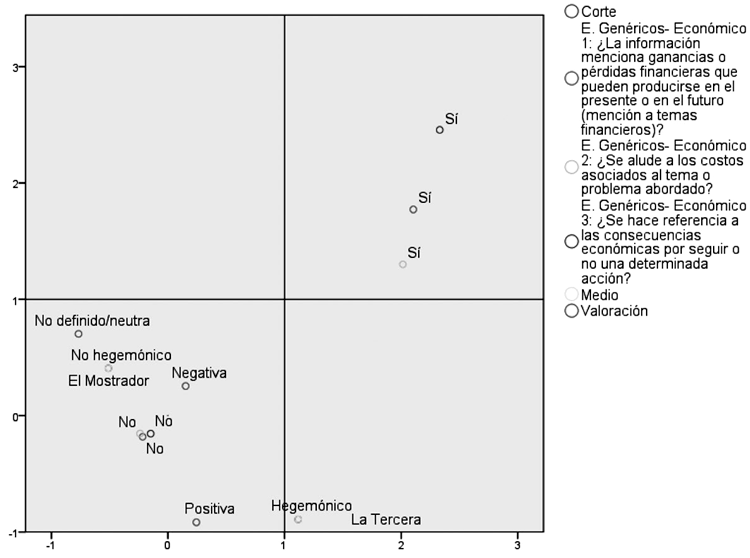

Como ya se observaba en la tabla 2, los aspectos económicos que afectan a las mujeres no son hechos cubiertos por los medios de comunicación seleccionados, lo que se refleja en una distancia entre La Tercera y El Mostrador y el encuadre económico dentro de la figura 4, y en los casos donde se ha visualizado este encuadre, al no ser de exclusividad de uno de los medios de prensa.

4. Discusión

La investigación desarrollada buscó analizar la presencia de la mujer como agente noticioso en los medios de comunicación escritos chilenos La Tercera (hegemónico) y El Mostrador (no hegemónico). A partir de ello, se identificó a la mujer en ambos medios de comunicación, principalmente mediante la publicación de noticias, aunque con una mayor frecuencia en medios no hegemónicos. Por lo cual, El Mostrador, fundado en 2000 y cuya difusión es exclusivamente online, estaría aportando, durante 2021, mayoritariamente a la conceptualización y sociabilización de las prácticas cotidianas de las mujeres.

Igualmente, se evidencia que el tópico trabajo posee una mayor frecuencia dentro de la agenda noticiosa chilena, al momento de describir la presencia de las mujeres. Esto podría responder a las mayores tasas de participación laboral de las mujeres, las cuales han ido transformando el mercado laboral en Chile (Rodríguez y Muñoz, 2018). Por tanto, el trabajo de las mujeres en el área de lo público, de acuerdo con la división sexual del trabajo, podría ser lo que generaría la noticia.

Por otro lado, las mujeres aparecen en menor medida vinculadas a temáticas como transporte y economía. La subrepresentación de la mujer ante estas temáticas da cuenta de una conceptualización del género con base en roles tradicionales y, en los casos en que aparecen, se las representa como «pioneras» o «intrusas» (Haraldsson y Wängnerud, 2019; Plaza et al., 2017). Ante esto, autores como Bandely et al. (2021) indican que el dinero, presente en temas de transporte y económicos, ha sido vinculado a los hombres a pesar de ser la mujer quien históricamente ha administrado el dinero doméstico, lo cual se transforma en un estereotipo persistente en el tiempo. Consecuentemente, Liu (2022) observó que los medios de comunicación enmarcan en mayor medida a los hombres en cuestiones económicas, en tanto las mujeres reciben una cobertura de cualidades estereotípicamente femeninas por parte de medios de comunicación (Bauer y Taylor, 2023).

Lo anterior releva la necesidad de fomentar la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, además de su rol de informar, al operar como un agente socializador y de opinión, que construye discursivamente lo que son las mujeres (Liu, 2022). Dicha responsabilidad radica en dar a conocer la participación de las mujeres en mayores y diversos campos de la vida social, ya que muestra una ciudadanía plena y evita reducir su participación a roles tradicionales que visibilizan a las mujeres principalmente en tareas de cuidado, como la educación, o en espacios relacionados con la vida familiar y doméstica.

En cuanto a las valoraciones existentes en los medios de comunicación estudiados, el 100 % de las publicaciones del medio hegemónico dan cuenta de valoraciones polarizadas, ya sean positivas o negativas del hecho noticioso. Por su parte, en el medio de prensa no hegemónico se identifica una posición neutral, lo cual se reflejaría en un 27,16 % de sus publicaciones. Lo anterior evidenciaría, tal como lo plantean Chomsky y Edward (2013), que los medios de comunicación fomentan valores y creencias al interior de las estructuras de la sociedad.

En lo que respecta al análisis de relaciones entre el medio de prensa y el corte, el medio, los tópicos, la valoración y moralidad, se observa la importancia de los medios de prensa en la construcción social de la identidad de género, debido a que el género aparece como un elemento forjado a partir de interacciones sociales y refleja las relaciones simbólicas de poder (García-Peña, 2016). En los medios de prensa estudiados el encuadre noticioso no es exclusivo de un medio en particular. El encuadre de interés humano presenta una relación de dependencia con el medio de prensa, en lo que alude a la existencia de un rostro humano del problema principal y a la presencia de adjetivos que promueven un sentimiento de empatía. Por su parte, las temáticas económicas prácticamente no son cubiertas por los medios de comunicación. Y los encuadres vinculados al conflicto no presentan una relación de dependencia con los medios seleccionados, por lo que sería una temática de exclusividad para alguno de estos, según sus enfoques al momento de reportar los hechos.

Estos resultados permiten reconocer el papel que desempeñan los medios de comunicación, estudiados en Chile, en mantener estereotipos de género (Matud et al., 2017). Esto se debe a que aún la participación de las mujeres se presenta con estereotipos de roles tradicionales (WACC, 2020), los cuales se configuran como una herramienta eficaz en la transmisión de valores presentes en la sociedad, que restringen la acción de la mujer al espacio privado y la alejan de escenarios políticos (Arent, 2005) y económicos.

En conclusión, cuando hablamos de la mujer como agente noticioso en los medios de prensa chilenos, podemos indicar que se establece una valoración polarizada, de tipo negativa o positiva, con una baja frecuencia de hechos noticiosos que mantienen una posición neutral. Del mismo modo, aparece representada en temáticas como el trabajo y la educación, y alcanza una menor representación en tópicos económicos y escasamente visualizada en espacios públicos. Por ello, se sugiere que, a nivel de política pública, se fomente la participación igualitaria de la mujer y la transmisión de roles no estereotipados en los medios de comunicación, como la prensa escrita.

Cabe mencionar que una limitación de este estudio estaría dada por la conformación de la muestra; solo se estudiaron medios de prensa escrita, dado el escenario-ecosistema de los medios de comunicación en Chile, en el que interactúan más de 2000 concesiones de radio (Ramírez, 2009), más de 100 canales de televisión con propuestas comunicacionales y cerca de 90 periódicos de prensa escrita tradicional (Corrales y Sandoval, 2005). Además, están presentes los medios online, entre los que cohabitan las versiones digitales de los medios tradicionales y nuevos medios nacidos para las redes con posterioridad al año 2000. Los nuevos medios, al igual que poner sus contenidos en formatos web, han debido adaptarse constantemente a las evoluciones tecnológicas que se proponen desde nuevas plataformas (Vernier et al., 2016), por lo que no sería posible generalizar los resultados. A pesar de lo anterior, los datos aquí expuestos permiten establecer un escenario en el cual se sugiere profundizar en la conceptualización de la mujer con base en los roles tradicionales de género y en cómo estos son representados y socializados a la población chilena mediante medios de prensa. Futuras investigaciones podrían avanzar en realizar una comparación en torno a las mismas temáticas entre hombres y mujeres, ampliando el estudio a otros medios de comunicación.