Introducción

La encuesta Ipsos LGBT+ Pride 2023 estima que en promedio el 9 % de los adultos se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ+, acrónimo que incluye a la comunidad lésbica, gay, bisexual, trans, intersexual, queer y el resto de las orientaciones sexuales e identidades de género representadas con el signo «+» (Ipsos, 2023). En el Perú se estima que un 8 % de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual, que representan más de 1,7 millones de personas (Ipsos, 2019). Sin embargo, un alto porcentaje de esta población en el Perú continúa enfrentando situaciones de violencia, discriminación, gritos, amenazas y hostigamiento, especialmente en entornos educativos (Eddowes, 2023), donde los agresores suelen ser mayoritariamente compañeros de escuela y sus padres (INEI, 2017).

La violencia hacia estudiantes LGBTIQ+ está presente en los centros universitarios alrededor del mundo y afecta a millones de estudiantes. La mayoría de estos actos no se reportan a ningún organismo oficial (Eisenberg et al., 2021). Estudios llevados a cabo en Australia (Sumbane y Makua, 2023), Estados Unidos (Carmody et al., 2022), Brasil (Moretti-Pires et al., 2022), Reino Unido (Formby, 2017), Sudáfrica (Sithole, 2015) y España (Biglia y Cagliero, 2019; Dueñas et al., 2021; Rios et al., 2023) han demostrado que los estudiantes LGBTIQ+ corren un mayor riesgo de ser víctima de violencia física, verbal y sexual, ya que presentan una mayor probabilidad de presentar violencia en comparación con estudiantes heterosexuales (Coulter y Rankin, 2020; Eisenberg et al., 2021; Ray et al., 2021).

Las universidades son espacios donde los estudiantes acuden para fortalecer su desarrollo académico, social y profesional. Este espacio resulta fundamental para la socialización entre pares, la interacción con adultos fuera del ámbito familiar y el acceso a recursos y diversas fuentes de apoyo (Pease et al., 2021). Sin embargo, aquellos que se perciben con una orientación sexual no heterosexual continúan siendo víctimas de diferentes tipos de violencia, tales como violencia física reflejada a través de empujones, puñetazos y agresiones en el cuerpo (Botello-Peñaloza y Guerrero-Rincón, 2018; Soares Parente et al., 2018), violencia verbal expresada mediante apelativos, insultos y burlas (List, 2016; Rodríguez-Pizarro y Rivera-Crespo, 2020), y violencia sexual manifestada a través de agresiones sexuales y acoso sexual (Banyard et al., 2017; Potter et al., 2020; Ray et al., 2021). Este panorama revela una situación preocupante en las universidades, donde las buenas prácticas para reducir la prevalencia de la violencia son prácticamente inexistentes y limitadas.

A pesar de que la violencia en entornos académicos no está permitida, diversos estudios empíricos demuestran lo contrario. Autores como Carmody et al. (2022) encontraron que dos tercios (67,65 %) de los estudiantes de minorías sexual y de género informaron cuatro o más incidentes de violencia, de los cuales casi una quinta parte (18,83 %) refirieron haber sido acosados, insultados, amenazados o intimidados, y el 2,63 % sufrieron lesiones físicas, incluyendo sexo forzado, porque el perpetrador pensó que el individuo podría haber sido homosexual, lesbiana, bisexual o transgénero. Por su parte, Dueñas et al. (2021) demostraron que un 61 % de la muestra estudiada reportó conocer o haber vivido algún tipo de violencia en el contexto universitario originada por la orientación sexual e identidad de género de la víctima. De igual forma, Vara-Horna et al. (2021) encontraron que el 43,4 % de estudiantes LGBTIQ+ que respondieron el cuestionario de mujeres han sufrido el menos algún tipo de violencia por parte de algún integrante de la comunidad universitaria, lo que demuestra que 43 de cada 100 estudiantes LGBTIQ+ han sido agredidos por profesores, los propios estudiantes, administrativos o personal asociado a la universidad. Además, se determinó que el 25,8 % de estudiantes LGBTIQ+ han sido agredidos con un promedio de 15,5 ataques al año, entre los cuales el acoso es la modalidad más habitual (31 %), seguido del acecho (27,5 %), los ataques psicológicos (22,1%), el abuso sexual (16,8%) y la violencia física (10,7%).

En el Perú, la primera encuesta virtual para personas LGTBI+, ejecutada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), encontró que el 62,7 % de personas LGTBI+ experimentaron violencia y discriminación, y que el 57,6 % de estas acciones se ejecutaron en el ámbito educativo. En cuanto a los agresores, el 55,8 % fueron los compañeros y los padres de estos. Además, el 84,9 % de la población señala que el tipo de violencia más prevalente contra el colectivo LGBTI+ fueron los gritos, las amenazas y el hostigamiento, y un 17,7 % fue víctima de violencia sexual (INEI, 2017). Además, en la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos en Población LGBT, realizada en 2019 por Ipsos con el apoyo del Ministerio de Justicia de Perú (Minjus), demostró que el 71 % de peruanos considera que la población LGBT es discriminada, y al compararlos con otros grupos vulnerables es la que se percibe como la más discriminada del país (Ipsos, 2019).

El informe anual del Observatorio de Derechos Humanos TLGBI del Perú (2024) analizó los hechos ocurridos entre 2020 y 2023, y revela 170 actos de vulneración de derechos contra mujeres trans, personas trans femeninas, lesbianas, gais, hombres trans, personas trans masculinas, no binarios y bisexuales en el país. Entre los actos de violencia reportados se incluyen dopaje y robo, intentos de asesinato, discriminación interpersonal, acoso, violencia física, violencia en espacios privados, incitación a la discriminación, violencia estatal y abusos cometidos por la policía. Los principales perpetradores fueron identificados como amantes ocasionales, extorsionadores, usuarios de redes sociales, parejas, exparejas, servidores públicos, políticos, personal de seguridad y serenazgo, proveedores de salud, medios de comunicación y efectivos policiales. Además, se documentaron 54 asesinatos en diversas regiones del Perú, en su mayoría dirigidos contra mujeres trans, personas trans femeninas, gais y lesbianas. Es probable que las cifras sean aún mayores debido a la falta de denuncias y a la inexistencia de un organismo que registre estos hechos de manera adecuada.

La presencia y el incremento de los actos de violencia en todas sus tipologías generan diversas consecuencias en la salud psicológica de estudiantes LGBTIQ+ como altos niveles de estrés, depresión y ansiedad (Palomino et al., 2020; Smith et al., 2016), falta de sentido de pertenencia y baja autoestima (Sumbane y Makua, 2023), actos suicidas e ideaciones suicidas (Crockett et al., 2024) y un mayor uso de sustancias psicoactivas como alcohol, cigarrillo, marihuana u otras drogas (Qeadan et al., 2022; Ylioja et al., 2018). Sin embargo, la violencia también genera consecuencias en el presentismo y ausentismo académico (Vara-Horna, 2021), así como en el desempeño y el rendimiento académico en estudiantes gay, lesbianas, bisexuales y trans (Coulter y Rankin, 2020). Al respecto, Poteat et al. (2014) encontraron que los actos de violencia atenúan los procesos de aprendizaje individuales (como motivación o concentración), limitan el nivel de autoeficacia de estudiantes y potencian factores estresantes cognitivos. Además, se han reportado calificaciones bajas en exámenes, proyectos y asignaturas, descuidos en los deberes académicos, y, en última instancia, la deserción del sistema universitario (Carmody et al., 2022; Oswalt y Wyatt, 2011). Recientemente, Vara-Horna (2021) detalla efectos en el ausentismo y presentismo académico a través de indicadores como faltas, tardanzas, así como de distracción, agotamiento, cero productividad y negligencia.

Históricamente los términos de presentismo y ausentismo se han asociado a contextos laborales y empresariales, y sirven como indicador para medir costos económicos de la pérdida de productividad, la salud de trabajadores, el deterioro de la calidad de vida, problemas de atención y concentración, trastornos del estado de ánimo o fatiga, y aumento de los costos médicos (Brouwer et al., 1999; Goetzel et al., 2009). En el ámbito académico, el ausentismo se define como la ausencia o llegar tarde a la universidad, a clase o sesión de aprendizaje, ya sea de manera voluntaria o involuntaria producida por factores académicos o extraacadémicos (Chilca; 2017; Vara-Horna, 2021). Por su parte, el presentismo se define como la situación en la que el estudiante está presente y acude a clase o a lugares donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero hay pérdida y reducción de la productividad académica debido a la desconcentración, distracción o desatención originado por aspectos diversos durante su vida, experiencias de violencia, victimización y otros factores (Ferritto, 2016; Johns, 2011; Vara-Horna, 2021).

Las investigaciones sobre la victimización en diversas formas de violencia y su impacto en el presentismo y ausentismo académico de estudiantes peruanos LGBTIQ+ son limitadas, y prevalecen estudios en mujeres universitarias. Por ejemplo, Chafloque-Céspedes et al. (2020) evidencian la relación entre la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja y el presentismo. Así, se encontró que el 96,5 % de los estudiantes que sufrieron violencia reportaron efectos negativos en su presentismo académico, ya que manifestaron distracción y agotamiento durante las clases en el último mes. Además, el 82,2 % de ellas sintieron que su rendimiento académico había disminuido, el 51,2 % señalaron que las quejas y críticas por su bajo desempeño afectaron su cohesión social con compañeros y profesores, y el 32,3 % expresaron su intención de abandonar el semestre. En promedio, los estudiantes perdieron 28,26 días de clases y enfrentaron 61 094 incidentes, como discusiones, reprimendas o advertencias, con sus compañeros y profesores a lo largo del año académico.

Por otro lado, Vara-Horna et al. (2016) determinaron el impacto académico de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, considerando solo el último año. Se encontró que el 47,8 % de las mujeres ha sido agredida por su pareja, con un promedio de 20 ataques por año, lo que generó una pérdida promedio de 20,4 días de clase al año por ausentismo y presentismo, así como 19,3 incidentes críticos de disminución de rendimiento y amonestación social de colegas y profesores. Como consecuencia de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja, existiría una pérdida anual de 14 810 000 días de productividad académica (días de clase perdidos), valor equivalente a 15 428 personas que dejarían de estudiar a tiempo completo, al año.

Además, Chafloque-Céspedes et al. (2018), en un estudio con mujeres de universidades peruanas de las escuelas de negocios e ingeniería y con respecto al indicador de ausentismo, encontraron que el 78,8 % de los estudiantes faltaron al menos un día en el último mes. Las razones más comunes fueron la enfermedad o indisposición (53 %), el cuidado de familiares o personas cercanas (36,9 %), y los asuntos personales, legales o financieros (35,8 %). El promedio de días de ausentismo anual por estas causas es de 44,89 %, lo que refleja una pérdida considerable de tiempo de estudio. En cuanto al presentismo, el 95,7 % de los estudiantes reportó dificultades para concentrarse en clase: un 82,3 % indicó que se sentía distraído, un 87,2 % manifestó cansancio, un 77,4 % estudió a un ritmo más lento, y un 76,3 % lidió con preocupaciones personales ajenas a sus estudios. Además, el 82,5 % de los estudiantes demostró que su rendimiento académico estuvo por debajo de sus capacidades en el último mes y el 71 % admitió haber cometido errores en exámenes o trabajos.

Los estudios detallados reflejan una relación entre la victimización de las diversas tipologías de violencia hacia estudiantes mujeres con el ausentismo y el presentismo académico. Sin embargo, las investigaciones que analicen específicamente a la población LGBTIQ+ en entornos educativos son limitadas en el Perú. A pesar de esto, los hallazgos presentados podrían ser una aproximación clara de lo que podría estar pasando a estudiantes universitarios que se identifican dentro del colectivo LGBTIQ+, especialmente considerando que son una de las minorías sexuales y de género más discriminadas en el país. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de las distintas formas de violencia y su influencia sobre el presentismo y ausentismo académico en estudiantes que se identifican como LGBTIQ+ de universidades de Lima Metropolitana.

Materiales y métodos

Tipo y diseño de investigación

Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, con diseño no experimental, correlacional, de carácter transversal (Ato et al., 2013).

Participantes

La muestra estuvo constituida por 178 estudiantes LGBTIQ+, que cursaron estudios en diversas universidades de Lima Metropolitana, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico tipo bola de nieve. La muestra fue determinada siguiendo la fórmula propuesta por Cohen (1988) y Westland (2010), a través del Software Soper1, propuesto por Soper (2023). Se realizó el cálculo de la muestra a priori, específico para modelos de ecuaciones estructurales, donde destacó un tamaño de efecto anticipado (0,30), una probabilidad deseada (0,05), un nivel de potencia estadística (0,90), tres variables latentes y 15 variables observadas. Se determinó que el tamaño mínimo para detectar un efecto es de 153 estudiantes. Entre los criterios de inclusión destacan identificarse dentro del colectivo LGBTIQ+, entre otras orientaciones sexuales e identidades de género, ser mayor de 18 años, haber estudiado el ciclo académico 2022-II (agosto-diciembre de 2022) y cursar estudios de pregrado en universidades de Lima Metropolitana. Se excluyeron aquellos participantes que llenaron el instrumento de manera incompleta y que no aceptaron el consentimiento informado.

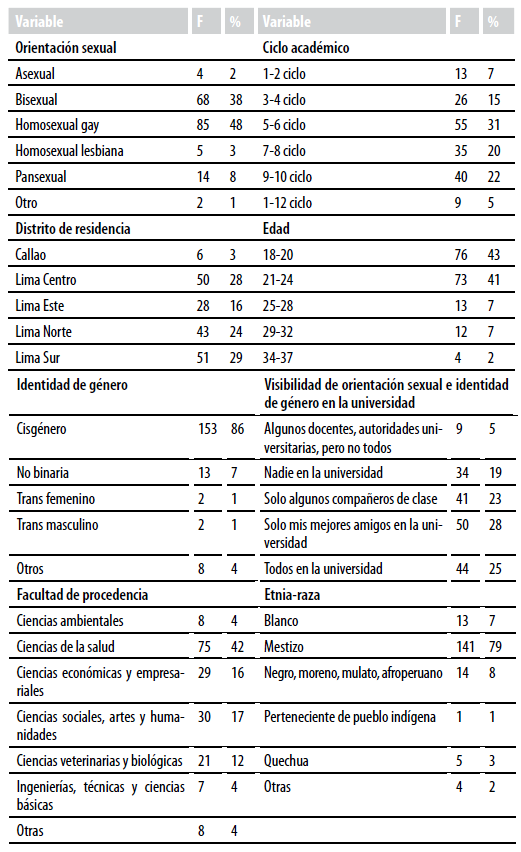

La tabla 1 muestra la distribución de los datos de las características sociodemográficas de los participantes. La edad de los participantes osciló entre los 18 a 37 años (M = 20 y DT = 10,30), con una predominancia en aquellos entre 18 y 24 años (84 %), cuyo lugar de residencia fue Lima Sur (29 %) seguido de Lima Centro (28 %), Lima Norte (24 %), Lima Este (16 %) y Callao (3 %). En cuanto al tipo de universidad, el 97 % provenían de instituciones universitarias privadas y 3 % públicas; asimismo, el 42 % cursan carreras en el área de ciencias de la salud. Por otra parte, el 31 % cursaba entre el quinto y el sexto ciclos de la carrera y se identificaban con la etnia mestiza (79 %). Finalmente, en cuanto a la orientación sexual la muestra estuvo representada de manera mayoritaria por hombres homosexuales gay (48 %), seguidos de bisexuales (38 %). Con respecto a la identidad de género, la muestra estuvo representada mayoritariamente por población cisgénero (86 %) y población no binaria (7 %).

Instrumentos

Hoja de datos sociodemográficos: se diseñó una hoja de datos ad hoc con información referente a la edad, distrito de residencia, orientación sexual, identidad de género, etnia, ciclo de estudio, universidad, facultad y carrera.

Escala de violencia contra estudiantes LGBTIQ+ ejecutado por integrantes de la comunidad universitaria: compuesta por 16 reactivos que evalúan el acoso (ítems 1 y 2), acecho (ítems 3 y 4), violencia psicológica (ítems 5, 6 y 7), violencia económica (ítems 8, 9, 10 y 11), violencia física (ítems 12, 13 y 14) y violencia sexual (ítems 15 y 16), que han sido víctimas los estudiantes LGBTIQ+ y que son ejecutados por algún miembro de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, administrativos o personal que tiene relación con la universidad) durante el último semestre académico. Se ha realizado una adaptación a población universitaria LGBTIQ+ de la escala original sobre violencia contra la mujer (Vara-Horna, 2021). Luego de la revisión de los jueces expertos, se realizaron ajustes en la redacción de algunos ítems y se siguió manteniendo la cantidad de ítems originales. Este instrumento posee una escala de respuesta ordinal de siete puntos: «nunca (0); pasó antes, ahora no (0/1); una o dos veces (1); entre 3 a 5 veces (3); entre 6 a 10 veces (6); entre 11 a 20 veces (11); más de 20 veces (21)». Vara-Horna (2021) ha reportado indicadores de validez discriminante, convergente y confiabilidad compuesta aceptable. En el presente estudio, la confiabilidad de la escala fue determinada mediante el método de consistencia interna, en donde los coeficientes alfa de Cronbach y omega de McDonald arrojaron valores óptimos a nivel general (α = 0,901; ω = 0,939).

Escala de presentismo académico: esta escala mide el presentismo académico, que se refiere al desempeño académico disminuido que los estudiantes universitarios tuvieron durante el último ciclo académico. Se tomó como referencia la escala propuesta por Vara-Horna (2021), que utilizó la versión de estudiantes mujeres, para la cual se realizó una adaptación de los ítems siguiendo las recomendaciones de los jueces expertos. De este modo, quedó conformada por 13 ítems que evalúan: distracción y agotamiento (ítems 1 al 5), baja productividad (ítems 6 al 9), negligencia (ítems 10 y 11) y consecuencias asociadas a la negligencia (ítems 12 y 13). Esta escala cuenta con un formato de respuesta de seis opciones: «nunca (0); 1 día (1); 2 días (2); entre 3 y 5 días (3); entre 6 y 10 días (6); más de 10 días (11)». Vara-Horna (2021) ha mostrado indicadores de validez discriminante, validez convergente y confiabilidad compuesta aceptables. En el presente estudio, la confiabilidad refiere valores óptimos tanto en el estadístico alfa de Cronbach (α = 0,935) como omega de McDonald’s (ω = 0,938).

Escala de ausentismo académico: esta escala evalúa el ausentismo académico, que hace referencia al número de días que los estudiantes universitarios dejaron de asistir a clases o llegaron tarde por diversas razones, durante el último ciclo académico. La versión de la escala adaptada por Vara-Horna (2021) fue revisada y adaptada en el presente estudio a través de juicio de experto, y quedó finalmente conformada por 12 ítems que detallan situaciones o motivos por los cuales se ausentó a clase. Las dimensiones de esta escala son: ausentismo por salud propia (ítems 1 y 2), ausentismo por salud de familiares (ítems 3 y 4), ausentismo por otras razones (ítems 5 y 6), ausentismo por conflicto (ítems 7, 8 y 9) y tardanzas (ítems 10, 11 y 12). El detalle de las respuestas se encuentra en una escala ordinal de seis opciones: nunca (0), 1 día (1), 2 días (2), entre 3 y 5 días (3), entre 6 y 10 días (6), y más de 10 días (11). El estudio de Vara-Horna (2021) ha reportado indicadores de validez discriminante, validez convergente y confiabilidad compuesta aceptable. En el presente estudio, la confiabilidad muestra valores óptimos de alfa de Cronbach y omega de McDonald´s (α = 0,889; ω = 0,898).

Procedimiento

Primeramente, se realizó un análisis de validez de contenido a través del método de juicio de experto, para lo cual se solicitó el apoyo de cinco jueces especialistas en las áreas de psicometría, psicología social, psicología clínica y de la salud, quienes evaluaron la pertinencia, relevancia, claridad y suficiencia de los ítems que componen las escalas y su correspondencia con las dimensiones teóricas propuestas. Seguidamente se diseñó una batería de instrumento online haciendo uso de la aplicación formulario de Google ©. Se agregaron los instrumentos en el siguiente orden: consentimiento informado, datos sociodemográficos, escala de violencia contra las estudiantes LGBTIQ+ ejecutado por algún miembro de la comunidad universitaria, escala de presentismo académico y escala de ausentismo académico. Se hizo contacto primeramente con personas que cumplían con los criterios de inclusión, quienes a su vez compartieron los instrumentos con sus contactos, amigos y familiares, a través de las distintas redes sociales. La aplicación se llevó a cabo en el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 26 de abril de 2023, y el tiempo de llenado varió entre 20 y 30 minutos. En el consentimiento informado se indicaba a cada participante sobre el objetivo del estudio, su disposición a dejar de participar cuando sea necesario, el carácter académico, reservado y confidencial de la información. La presente investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Universidad Científica del Sur mediante la constancia 292-CIEI-CIENTÍFICA-2022.

Análisis de datos

Los datos fueron recopilados y procesados en los programas estadísticos para las ciencias sociales IBM SPSS v.25 y Jamovi 2.3.21. En primer lugar, se hizo uso de estadísticos de frecuencias absoluta y porcentual con la finalidad de precisar la prevalencia de la violencia y las razones del presentismo y ausentismo académico en los universitarios LGBTIQ+. Para comprobar la hipótesis de investigación y determinar la influencia de la violencia sobre el presentismo y ausentismo académico, se determinaron primeramente los supuestos requeridos de normalidad univariada a través de la prueba Kolmogorov Smirnov y coeficientes de asimetría y curtosis, así como la normalidad multivariada a través del test de Mardia; de igual manera, se calculó la multicolinealidad, mediante la correlación de Spearman, donde se espera que los valores no superen 0,80 (Vatcheva et al., 2016).

Seguidamente, se realizó un análisis relacional haciendo uso de modelo SEM (modelo de ecuaciones estructurales), a través del método máxima verosimilitud robusta (MLM), que permite estimar el modelo cuando no se cumple el supuesto de normalidad, estableciendo índices de ajustes acorde con lo estipulado en la literatura científica. Al respecto, Finney y DiStefano (2008) refieren que, ante el no cumplimiento de la normalidad multivariada, este método resulta adecuado y robusto, ya que permite corregir el sesgo originado por la no normalidad de los errores estándar, lo que genera un ajuste de Santorra-Bentler (S-B X2) que permite capturar con una mayor precisión la cantidad de desajustes comparado con el método ML estándar.

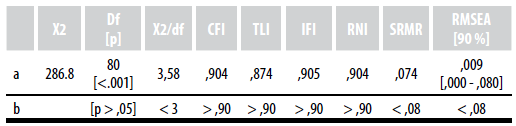

Se tuvieron en cuenta los siguientes índices de ajustes con sus correspondientes valores aceptables: chi cuadrado, que representa valores adecuado cuando se acepta la hipótesis nula (p > .05), índice de ajuste comparativo (CFI > .90), índice de Tucker-Lewis (TLI > .90), índice de ajuste relativo (RFI > .90), índice de ajuste incremental (IFI > 0.90), raíz del residuo cuadrático promedio estandarizado (SRMR < 0.08) y raíz del residuo cuadrático promedio de aproximación (RMSEA < .08) con sus correspondientes intervalos de confianza al 90 % (Hu y Bentler, 1998; Ruiz et al., 2010; Manzano et al., 2018).

Resultados

Prevalencia de violencia

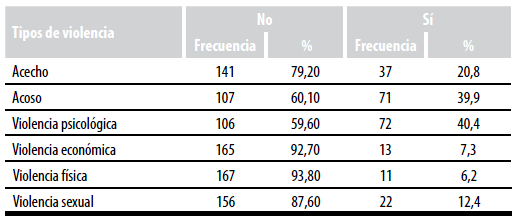

Con la finalidad de explorar la prevalencia de violencia (acoso, acecho, violencia psicológica, violencia económica, violencia física y violencia sexual) en estudiantes universitarios LGBTIQ+ se realizó un análisis de frecuencia absoluta y porcentual. Los resultados detallados en la tabla 2 evidencian que los participantes han presentado una mayor prevalencia de violencia psicológica (40,4 %), seguida de acoso (39,9 %), acecho (20,8 %), violencia sexual (12,4 %), violencia económica (7,3 %) y violencia física (6,2 %).

Ausentismo académico

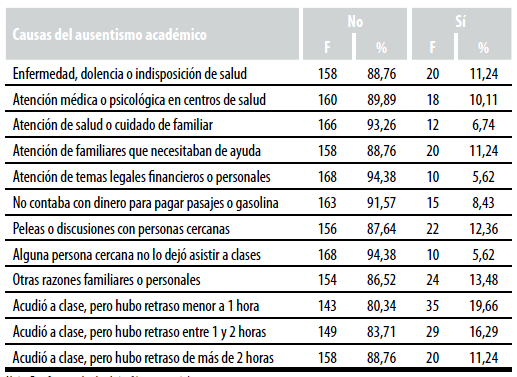

La tabla 3 presenta la distribución de frecuencia de las razones asociadas al ausentismo académico. Se puede evidenciar como principales consecuencias que los estudiantes reportan tardanzas con menos de 1 hora (19,66 %), o entre 1 a 2 horas (16,29 %), por razones personales o familiares (13,48 %) o porque tuvieron peleas o discusiones con alguien cercano como docentes, asesores, tutores, compañeros de clases, personal administrativo o autoridades universitarias (12,36 %). Las razones menos frecuentes fueron atender problemas legales, financieros o personales (5,62 %) y porque alguien cercano (docentes, asesores, tutores, compañeros de clases, personal administrativo o autoridades universitarias) impidió que asistiera a clases (5,62 %).

Presentismo académico

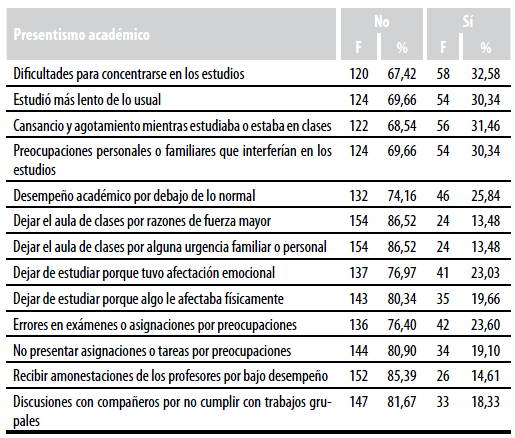

La tabla 4 muestra las consecuencias en el presentismo académico. Las principales consecuencias son: dificultades para concentrarse en los estudios (32,58 %), cansancio, agotamiento y sentirse exhausto mientras estaba en clases o estudiaba (31,46 %), estudiar más lento de lo usual, así como tener preocupaciones personales o familiares que afectan los estudios (30,34 %).

Análisis de supuestos

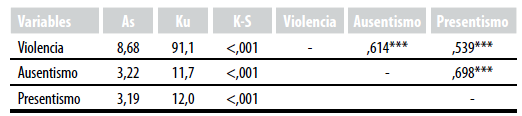

La tabla 5 muestra los supuestos de normalidad y multicolinealidad de las variables incluidas en el modelo estructural. La normalidad univariada de cada una de las variables evidencia el incumplimiento del supuesto, al presentar valores menores a p-valor <,05. Asimismo, los valores de los coeficientes de asimetría y curtosis multivariado sobrepasan lo estipulado en la literatura, reiterando el no cumplimiento de este supuesto. No obstante, los valores de las correlaciones muestran el cumplimiento del supuesto de multicolinealidad al mostrar correlaciones significativas y positivas, cuyas magnitudes no sobrepasan el valor de 0,90 recomendado en la literatura, con lo que, además, se puede inferir que la violencia hacia estudiantes LGBTIQ+ se relacionan tanto con el ausentismo como con el presentismo académico.

TABLA 5. Normalidad y correlación entre las variables de estudio (N = 178)

Nota. **p < 0,001. K-S = Kolmogorov-Smirnov, As = coeficiente de asimetría, Ku = curtosis.

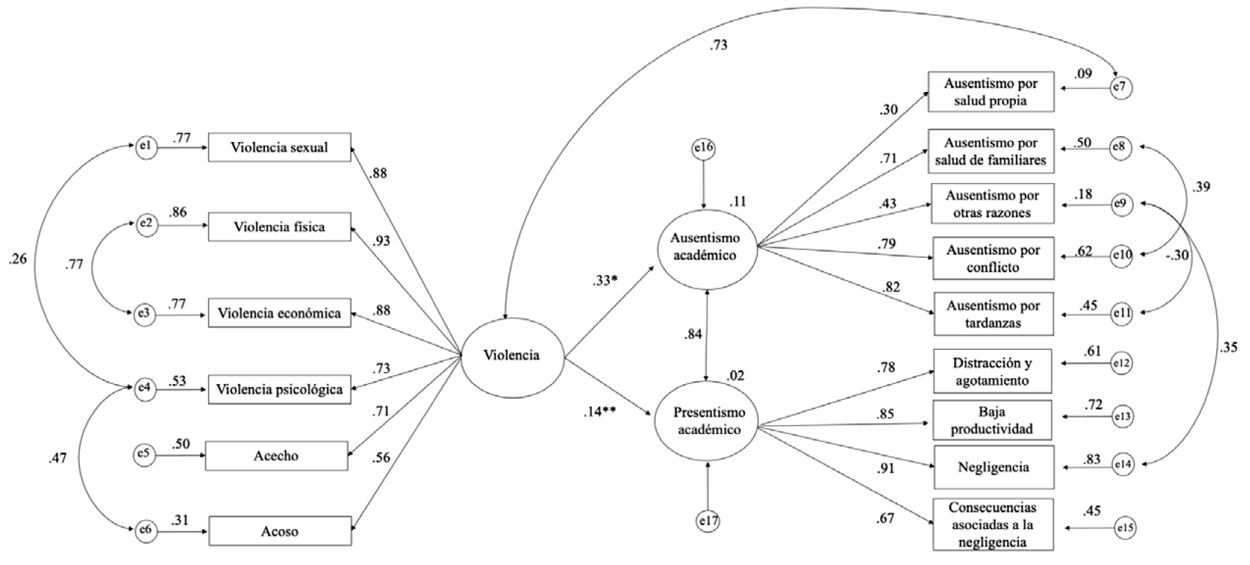

Para evaluar la hipótesis que expresa la existencia de influencia de la violencia en estudiantes universitarios LGBTIQ+ sobre el presentismo y ausentismo académico, se siguió el contraste de hipótesis a través de modelos de ecuaciones estructurales (SEM), mediante el método de máxima verosimilitud robusta (corrección de Satorra-Bentler) debido al incumplimiento de la normalidad. Inicialmente se llevó a cabo un análisis del modelo, y se encontraron índices de ajuste inadecuados tales como CFI = 0,791; TLI = 0,748; IFI = 0,793; RNI = 0,791; SRMR = 0,122; RMSEA = 0,170, por lo cual se vio la necesidad de reespecificar el modelo. Al respecto, Medrano y Muñoz-Navarro (2017) plantean que ante inconvenientes en el diagnóstico global del modelo estructural es posible realizar modificaciones o reespecificar el modelo con el fin de mejorar su ajuste, por lo que altos residuos de parejas de variables podrían introducir nuevos parámetros que podrían explicar el vínculo entre las variables medidas. Cabe acotar que la eliminación o la incorporación de parámetros debe ser coherente con los presupuestos teóricos del modelo.

Los datos mostrados en la figura 1 reflejan los coeficientes estandarizados que denotan una relación positiva y estadísticamente significativa entre la violencia hacia estudiantes universitarios LBGT+ y el ausentismo académico (β = ,325; IC95 % = ,0009, ,0444; p-valor = ,041), así como también con el presentismo académico (β = ,136; IC95 % = ,0313, ,1438; p-valor = ,002). Esto indica que altos puntajes en violencia hacia estudiantes LGBTIQ+ se asocian con un mayor ausentismo y presentismo académico. Se han identificado errores correlacionados entre la violencia sexual y psicológica, violencia física y económica, violencia psicológica y acoso, que resultan consistente con las relaciones mostradas en el estudio de Vara-Horna et al. (2016). De igual manera, la covarianza entre violencia y el ausentismo se sustenta en el estudio de Rankine et al. (2022), quienes encontraron que la violencia se asoció con el ausentismo académico, solo a nivel general y no por tipos específicos de violencia. Finalmente, se reportan covarianza entre dimensiones del ausentismo académico (salud de familiares - conflictos, otras razones - tardanzas) y entre la dimensión «otras razones del ausentismo académico y negligencia del presentismo académico», lo cual resulta consistente con la literatura científica.

FIGURA 1. Modelo estructural resultante de la influencia de la violencia sobre el ausentismo y presentismo académico

Finalmente, los datos presentados en la tabla 6 revelan que el modelo estructural con errores correlacionados posee índice de bondad de ajustes aceptables debido a que los valores arrojados están dentro de los parámetros establecidos en la literatura científica, a excepción del TLI, lo que permite inferir que la violencia hacia los estudiantes LGBTIQ+ influye en un 11 % sobre el ausentismo y 2% sobre el presentismo académico.

TABLA 6. Índices de bondad de ajustes del modelo estructural.

Nota. a = valores encontrados en los análisis realizados, b = valores aceptables de acuerdo con la literatura (Ruiz et al., 2010).

Discusión y conclusiones

En el contexto universitario, los estudiantes que se perciben como población LGBTI+ a menudo han experimentado situaciones de acoso, intimidación, violencia y discriminación dentro y fuera del campus académico. A pesar de que puedan estar presentando dichas situaciones, los problemas y dificultades por las que pasa dicha población muchas veces pasan desapercibidas o son ignoradas de manera activa por las autoridades universitarias e inclusive por el resto de los miembros de la comunidad académica. Por tanto, esta investigación se propuso determinar la prevalencia de la violencia, y su influencia sobre el presentismo y ausentismo académico en estudiantes LGBTIQ+ de diversas universidades de Lima Metropolitana. Los resultados encontrados evidencian una mayor prevalencia de violencia psicológica, acoso y acecho, lo cual coincide con el estudio de Dueñas et al. (2021), quienes reportaron que de 12 situaciones violencia que presentaron los estudiantes universitarios de Cataluña (España), la violencia psicológica es la que tiene una mayor prevalencia. Estos autores también han encontrado que más del 61 % de los estudiantes ha reportado que conocen o ha vivenciado alguna situación de violencia dentro de los espacios universitarios cuya motivación estuvo asociada con la orientación sexual e identidad de género.

Según un reporte elaborado por la Unesco (2013), la prevalencia de estudiantes que han sido víctimas de alguna forma de violencia relacionada por la orientación sexual e identidad de género destaca en más del 80 % para jóvenes LGBTIQ+ en Estados Unidos, mientras que en Canadá fue alrededor del 50 % para gais, lesbianas y bisexuales, y 75 % para transexuales. Porcentajes similares fueron encontrados en la India (50 %), Japón (83 %) y Nueva Zelanda (76 % para gais y 64 % lesbianas). De igual manera, múltiples estudios han reportado que aquellos estudiantes que pertenecen a minorías sexuales por su orientación sexual e identidad de género tienen una probabilidad mayor de ser víctima de cualquier forma de violencia a lo largo del trayecto universitario (Costa et al., 2015; McGinley et al., 2016), y más aún aquellos estudiantes trans (Coulter y Rankin, 2020; Hong et al., 2016).

Como se ha demostrado en la literatura, la población LGBTIQ+ hoy sigue teniendo un alto riesgo de convertirse en víctima de violencia, que pueden afectarles incluso durante muchos años después de que ocurra la agresión (Gitari y Walters, 2018). Muchas de estas personas sienten la necesidad de ocultar su orientación sexual e identidad de género para evitar experiencias desagradables de discriminación y violencia en los diferentes entornos sociales en los cuales se desenvuelven (Zambrano et al., 2019). Estas situaciones podrían estar asociadas con la violencia psicológica que podría presentar esta población y que se perciben como actos hostiles hacia ellos (Dueñas et al., 2021). Los comentarios discriminatorios y denigrantes, acoso y acecho, así como las agresiones psicológicas, pueden generar una normalización de actitudes y expresiones discriminatorias dentro de la comunidad universitaria que al no ser denunciadas podría generar un sentimiento de impunidad en la comunidad académica y una sensación de impotencia en las víctimas (Dueñas et al., 2021). Esto refleja la falta de visibilidad y conocimiento de estas acciones en los espacios universitarios.

Tal como expresan Gallardo-Nieto et al. (2021), dentro de los espacios universitarios existe una normalización e interiorización de la LGBTIQ-fobia perpetrada por los integrantes de la comunidad académica y ajenas a ella, que hace parte del discurso cotidiano que refuerza la violencia y la discriminación en esta población. Muchas veces ocurre de manera sutil y reiteradamente dentro de las aulas de clases o los espacios de recreación. Esto refuerza la idea de impulsar medidas de sensibilización que permitan promover el respeto a la diversidad dentro y fuera de los espacios universitarios.

Los resultados también reflejan la influencia de la violencia en el ausentismo y presentismo académico en los participantes, lo que confirma la hipótesis del estudio. Estos hallazgos guardan correspondencia con lo reportado en el estudio de Lowry et al. (2022), quienes encontraron que la exposición a la violencia y el ausentismo académico por motivos de seguridad fueron más frecuentes en los estudiantes considerados de minorías sexuales en comparación con estudiantes heterosexuales. Asimismo, las asociaciones entre ambas variables fueron similares entre los grupos de identidad sexual, donde el ausentismo académico estuvo asociado con ser amenazado/herido con un arma dentro de los espacios académicos en homosexuales/lesbianas, bisexuales, los que no están seguros acerca de su sexualidad y heterosexuales. Por otra parte, el estudio de Kosciw et al. (2013) en escuelas de Estados Unidos ha reportado que la victimización en los jóvenes LGBT+, así como la intolerancia y los prejuicios, estuvieron asociados con una disminución en la autoestima, peores resultados educativos y bajo rendimiento académico.

En cuanto a la influencia de la violencia sobre el presentismo académico, las investigaciones son claras al mostrar un mayor efecto sobre la salud psicológica. Sobre esto, algunos estudios han reportado que los estudiantes LGBTIQ+ que presentaron situaciones de violencia son más propensos a presentar trastornos psicosociales como consumo de alcohol y otras drogas, y trastornos alimentarios (Lannoy et al., 2020). De igual manera, se ha encontrado que la victimización genera efectos adversos sobre la salud psicológica (ansiedad, angustia, depresión e intentos suicidas) y el bienestar, lo cual compromete el desempeño académico y genera una disminución en la participación de actividades académicas, tardanzas e interrupciones en el trayecto académico (Brown et al., 2020).

No cabe duda de que las experiencias por las cuales pasan los estudiantes LGBTIQ+ en los centros universitarios todavía siguen escasamente estudiadas, y a pesar de que hay intentos de mejorar la comprensión de este fenómeno, todavía falta mayor apoyo por parte de las instituciones universitarias para ejecutar acciones que permitan disminuir la incidencia de violencia en sus espacios. Un aspecto esencial que debe ser tenido en cuenta es la responsabilidad institucional de los centros universitarios y sus autoridades, de generar estrategias de intervención que tengan como finalidad la reducción de la violencia, la igualdad e inclusión de la diversidad dentro de los campus universitarios.

De los hallazgos se pueden precisar implicaciones teóricas y prácticas. En cuanto a las implicaciones teóricas, los hallazgos del estudio resultan un aporte importante para la comunidad científica, pues permitirán a los investigadores seguir profundizando en los efectos de las distintas formas de violencia sobre indicadores académicos e incluso de salud en una población vulnerable como son los estudiantes universitarios LGBTIQ+. Para futuros estudios resulta conveniente seguir profundizando en la salud y el bienestar de esta población durante y después de los actos de violencia; asimismo, explorar las conductas relacionadas con el suicidio y posibles trastornos psicosociales asociados con su condición de minoría, el ocultamiento de su orientación sexual e identidad de género, así como el estigma internalizado de pertenecer a este colectivo. De igual manera, incluir otras formas de violencia como la familiar, laboral, amical y de pareja, así como el bullying y la discriminación entre miembros del colectivo LGBTIQ+. Finalmente, resulta importante profundizar en las experiencias de violencia y discriminación durante la etapa universitaria, académica y profesional, desde una perspectiva cualitativa.

En cuanto a las implicaciones prácticas, este estudio proporciona insumos para que se puedan implementar políticas y programas por parte de las instituciones universitarias, con el objetivo de combatir y prevenir las diversas tipologías de violencia por razones de identidad de género y orientación sexual. Es una tarea pendiente la evaluación, calidad y seguimiento de estas políticas. De igual manera, visibilizar y concientizar a la comunidad universitaria sobre los actos de violencia e incorporar dentro del plan de estudio temática sobre diversidad sexual, lo cual podría reducir las diferentes formas de LGBT-fobia y generar un mayor sentido de pertenencia de los estudiantes LGBTIQ+ con sus instituciones universitarias. Cabe destacar que es un deber institucional garantizar que los miembros de la comunidad académica tengan la libertad de vivir y expresar su orientación sexual e identidad de género dentro de sus espacios académicos.

Este estudio no está exento de limitaciones. En primer lugar, el tiempo prolongado para obtener una muestra considerable, debido al miedo, la inseguridad, el tiempo prolongado y el aburrimiento para el llenado de la encuesta, la no identificación con el colectivo LGBTIQ+ y el no cumplimiento de los diversos criterios de selección. En segundo lugar, el acceso a la población fue limitado, pues aún persiste el ocultamiento en la familia, amigos y compañeros de trabajo sobre la orientación sexual e identidad de género por los diversos efectos futuros que podría originarse si se supiera sobre ello. En tercer lugar, la selección de los participantes a través de un muestreo bola de nieve es posible que pueda originar un sesgo de selección, y ello dificulta la selección de una muestra diversificada y representativa del colectivo LGBTIQ+. En cuarto lugar, el sesgo de deseabilidad social pudo haber influenciado en las respuestas de los encuestados, ya que es considerado como una postura que adoptan los seres humanos y que guarda relación con las normas sociales imperantes, ya que refleja la necesidad de una aprobación social y el deseo de aceptación y no un simple constructo de distorsión intencionada en el llenado de algún instrumento.

Las universidades como entes rectores, en conjunto con los miembros de la comunidad universitaria, deben intervenir y ejecutar acciones conjuntas y articuladas para implementar medidas institucionales de sensibilización y aceptación de la diversidad, basados en constructos de igualdad e inclusión, así como rechazar acciones e insinuaciones de violencia en todas sus tipologías, contra algún estudiante LGBTIQ+, y que estas acciones tengan el alcance de generar un cambio en la sociedad, con el fin de convirtir a las universidades en espacios igualitarios y equitativos para todos. Finalmente, los resultados encontrados abren un espacio para el entendimiento de una línea temática poco investigada, como es la violencia y sus consecuencias en variables académicas en población universitaria LGBTIQ+. Si bien esta investigación y los resultados encontrados no se pueden generalizar hacia todo el colectivo LGBTIQ+ de la ciudad de Lima Metropolitana, debido a las limitaciones ya detalladas, es un acercamiento importante en vista de la escasez y la poca importancia de abordar estudios que incluyan minorías sexuales estigmatizadas. Además, podría ser interesante replicar este estudio en estudiantes LGBTIQ+ de otras provincias, países o contextos sociales diferentes, por los resultados importantes que se podrían obtener.

En conclusión, los hallazgos del presente estudio muestran que los estudiantes LGBTIQ+ reportan una mayor prevalencia de violencia psicológica (40,4 %), seguida de acoso (39,9 %), acecho (20,8 %), violencia sexual (12,4 %), violencia económica (7,3 %) y violencia física (6,2 %). De igual modo, las razones del ausentismo más prevalente fueron las tardanzas con menos de 1 hora (19,66 %) y entre 1 a 2 horas (16,29 %); por motivos personales o familiares (13,48 %) o porque tuvo peleas o discusiones con alguien cercano como docentes, asesores, tutores, compañeros de clases, personal administrativo o autoridades universitarias (12,36 %). Por su parte, las principales consecuencias en el presentismo académico fueron las dificultades para concentrarse en los estudios (32,58 %), cansancio, agotamiento y sentirse exhausto mientras estaba en clases o estudiaba (31,46 %), estudiar más lento de lo usual y tener preocupaciones personales o familiares que afectaron los estudios (30,34 %) respectivamente. Finalmente, la violencia influye de manera significativa sobre el presentismo y ausentismo académico.