1. Introducción

La presencia de movimientos sociales amplios en la región no es un fenómeno nuevo. Como observa Burga (2006), desde la década de 1970 y principalmente la década de 1980, emergió un nuevo actor colectivo en América Latina, caracterizado por mayor heterogeneidad, nuevos intereses y demandas, identidades y formas de organización y movilización. Nureña (2015) refiere que, durante la segunda mitad del siglo XX, emerge una notable presencia de manifestaciones sociales y políticas en América Latina, cuyos reclamos están relacionados con temas como el género, la etnicidad, el ecologismo, entre otros.

Con el nuevo siglo, la irrupción de nuevas tecnologías digitales fue insertándose en las lógicas de las movilizaciones sociales tanto mundiales como regionales (Mallini y Antoun, 2017). se destacaron como los movimientos sociales que mostraron el mayor nivel de movilización e impacto. Un ejemplo de ello es este último, que comenzó en septiembre de 2011 y evolucionó hasta convertirse en un movimiento dirigido por estudiantes destinado a denunciar las disparidades económicas y sociales (Muñoz, 2014).

La característica predominante que compartían estos tres movimientos era la difusión de información, la utilización de las redes sociales para la coordinación ciudadana y el fomento del activismo a través de protestas organizadas (Martínez, 2013). Posteriormente, los movimientos sociales emergentes surgieron de manera espontánea e informal, aprovechando los nuevos recursos digitales, en particular las plataformas de redes sociales, para comunicarse, compartir información y como canal para promover y organizar eventos y manifestaciones (García, 2018). Frente al contexto digital, el 2019 fue el año del “estallido social en América Latina” (Murillo, 2019, párr. 1): un conjunto de protestas surgió en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. La llegada de la pandemia al siguiente año cambió el escenario mundial; sin embargo, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú tuvieron nuevas movilizaciones entre el 2020 y el 2021, lo que permitió ver a la ciudadanía movilizada en las calles (con mascarillas y pancartas) y las redes digitales (desde sus celulares o computadoras).

En el caso peruano, este país afrontó una de las mayores crisis políticas de su historia en el primer año de la pandemia por COVID-19. El 9 de noviembre del 2020, el Congreso peruano aprobó con 105 votos a favor y 19 en contra la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra, acusado de presuntos actos de corrupción y soborno durante su mandato como autoridad gubernamental de Moquegua (2011-2014). Como resultado, Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso de este período, asumió interinamente la presidencia (The New York Times, 2020).

Este acontecimiento generó una indignación generalizada entre la mayor parte de la población peruana, debido a que se percibió como un acto antiético e irresponsable proveniente de ciertos sectores políticos. Se argumentó que esta vacancia presidencial provocaba una inestabilidad en el Gobierno, especialmente considerando que el mandato de Martín Vizcarra estaba a punto de finalizar en tan solo cinco meses. Además, se resaltó que este proceso se llevó a cabo en medio de una crisis sanitaria, lo que generó un debate en torno a la preservación de la democracia en tiempos de emergencia (Urbano, 2022; Angulo-Giraldo y Bolo-Varela, 2021).

Cientos de personas, principalmente jóvenes de diversas regiones de Perú, se congregaron en las calles en una masiva movilización social con el objetivo de recuperar la democracia (El País, 2020; Pastor, 2022). Un total de diecinueve regiones alzaron su voz, destacando Lima, Piura, Arequipa y La Libertad por su mayor participación. Este suceso desencadenó casi una semana de marchas continuas. Con el tiempo, las movilizaciones se volvieron más organizadas, utilizando las redes sociales como principal medio de información y coordinación (El Comercio, 2020; Muguerza y Gonzales-García, 2022).

La inmediatez y el alcance masivo de las redes sociales han transformado profundamente la forma en que los actores sociales se organizan, comunican y movilizan en América Latina. Twitter, en particular, ha demostrado ser una herramienta poderosa para la movilización social en la región, debido a su capacidad para difundir mensajes en tiempo real y llegar a audiencias masivas, lo cual influye en la rápida propagación de información y la formación de redes solidarias en torno a diversas causas sociales, e incluso ejercen presión sobre las autoridades políticas (Sued, 2023; Avalos, 2019; Rodríguez, 2015).

En el caso estudiado, Global News Group y Sakkana Comunicaciones (El Comercio, 2020) revelaron que las movilizaciones peruanas estuvieron lideradas por jóvenes manifestantes entre 18 y 24 años (39.6 %), así como adultos entre 25 y 34 años (49.6 %); además, se destaca que las personas utilizaron principalmente Twitter como red social. Por otro lado, el Instituto de Estudios Peruanos (2020) reveló que entre los manifestantes predominaban las mujeres (41 %) y las personas de los NSE A y B (53 %) y C (42 %), así como los residentes de Lima Metropolitana (43 %).

En relación con los estudios que abordan esta problemática, vale la pena mencionar que, como reflexiona Murga (2006), la amplitud de las movilizaciones sociales en el siglo XX dio paso a un “boom bibliográfico” que produjo una renovación conceptual y de enfoques:

En el plano conceptual, los estudiosos mostraron la existencia y uso de una gran variedad terminológica: beligerancia popular (Auyero), estallidos (Delamata), movilización social o popular (Garretón), movimientos ciudadanos (Ramírez), populares (Camacho y Menjívar) o populares radicales (Rubin), de protesta (Eckstein), de resistencia (Navarro) y sociopolíticos (Pierre Charles), protesta popular (Levine, Walton), rebeliones (McClintock), movimientos sociales y nuevos movimientos sociales, etcétera. (Murga, 2006, p. 166)

Esta profusión de estudios sobre el tema puede verse también en los últimos años. En la base de datos SCIELO, por ejemplo, al buscar “movimientos sociales” se registran un total de 335 estudios producidos en los últimos cuatro años, con una tendencia que parece ir decreciendo con el tiempo (en el 2020 se tuvo 110 textos publicados con dicho tema; en tanto, en el 2021, 85; en el 2022, 92; y en el 2023, únicamente 48). De esta forma, se resalta que, pese a la relevancia social de las movilizaciones sociales en la región, la literatura académica le está otorgando menos espacio a este tema.

A partir de lo señalado, al revisar los antecedentes de esta investigación, se destacan los siguientes estudios internacionales: Castells (2012) en Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la era de Internet aborda el papel de la evolución del internet en los nuevos movimientos sociales y su relación con el poder político, lo que lo lleva a afirmar que “las redes de comunicación son un elemento indispensable en la práctica y la organización de estos movimientos, son un elemento necesario, aunque no suficiente de la acción colectiva” (Castells, 2012, p. 219). Ince, Rojas y Davis (2017) investigaron la presencia de movimiento Black Lives Matter en las redes sociales y observaron la presencia de hashtags, los cuales catalogaron como encuadre distribuido. Por su parte, Laouni (2020) describe la utilización de internet por parte de los jóvenes activistas del Movimiento 20 de Febrero en Marruecos con el fin de formular estrategias, coordinar actividades y reunir seguidores en todo el país, lo que culmina con una manifestación que aboga por la democratización política. Un resultado clave fue la revelación de que las personas que participaron en esta movilización eran predominantemente jóvenes con diversas inclinaciones ideológicas, pero que compartían un marco fundamental de principios que les permitía perseguir objetivos y aspiraciones unificados. Además, los participantes estaban predispuestos a involucrarse en formas no convencionales de participación política. Ya en Asia, Soengas-Pérez y Assif (2017) abordaron el activismo online en el proceso de transformaciones sociopolíticas en Egipto, Túnez y Libia, lo que demuestra que este tipo de activismo en red tiene un rol relevante: promueve espacios online que generan procesos de cambios en la ciudadanía.

En relación con los movimientos sociales de mujeres y su presencia en internet, Martini (2016) examina el ciberactivismo feminista en Brasil en el marco del movimiento The Women’s Spring movement. El análisis de los datos reveló una preferencia por Facebook frente a Twitter entre los participantes en estas movilizaciones. Además, las personas que participaron en estas manifestaciones eran predominantemente mujeres jóvenes blancas con educación superior. El estudio de Pérez (2017), por otro lado, profundiza en la comparación entre la utilización de Twitter en el contexto de #NiUnaMenos y su expansión #NiUnaMenosBolivia. Pérez (2017) ilustró el surgimiento de una agenda pública facilitada por los hashtags populares, lo que puso de manifiesto la capacidad de Twitter para amplificar la indignación pública ante la violencia de género; sin embargo, en el ámbito físico no se logró fomentar espacios para la contemplación y el discurso críticos. En consecuencia, en las plataformas en línea se hizo cada vez más hincapié en ampliar el alcance de los hashtags y coordinar las acciones colectivas, pero no se propició una mayor reflexión.

Ya en el contexto de la COVID-19, dos estudios se destacan: Paula Reyes Carrasco (2020) llevó a cabo un examen del ciberactivismo en medio de la pandemia de la COVID-19, proponiendo una metodología centrada en el caso de Friday's for Future Salamanca, un movimiento compuesto por jóvenes que abogan por la conservación del medio ambiente. Por su parte, Cárdenes (2020) analiza el papel de internet en los movimientos sociales, junto con la importancia de Facebook dentro del movimiento de las “sardinas” en Italia. Esta investigación ofreció una comprensión más clara de la percepción de la cultura política en Europa tras el establecimiento de la web 2.0 y las plataformas de redes sociales.

Finalmente, en el ámbito de la investigación nacional sobre el ciberactivismo, destaca el trabajo de Ruiz (2016), quien profundiza en los colectivos universitarios de Lima y señala que las mujeres mostraron niveles más altos de activismo en línea y expresaron una mayor intención de movilizarse y participar en acciones colectivas en persona en comparación con los hombres. Por su parte, Riveros (2016) aborda el ciberactivismo en Ayacucho (2015-2016) a través de la red social Facebook, y observa que “Las convocatorias para las movilizaciones estuvieron dominadas por temas sociales, lo que reflejaba la disconformidad de la población con la gestión de empresas e instituciones”.

En relación directa con el caso de estudio, es necesario destacar el abordaje de Marquina y Hernani (2023), quienes analizan las narrativas de los jóvenes participantes de las protestas de noviembre del 2020, específicamente del usuario Rupachay, y concluyen que la red social Instagram se convirtió, en este escenario, en un dispositivo estético-epistémico que permite construir “una esfera pública periférica” en la cual se “articula y empodera la acción individual permitiendo una organización colectiva sui generis que desarrolla nuevas acciones conjuntas de autoprotección legal, sanitaria y defensa” (Marquina y Hernani, 2023, p. 280). Así mismo, Veja (2021) reflexiona en relación con las formas estéticas y políticas que la Generación del Bicentenario representó, canalizando sus pensamientos y sentires, a través de los carteles. Destacó que los jóvenes no necesariamente “luchan por su deber ciudadano en busca del bien común, sino por la defensa de su derecho a protestar y a participar en la escena política” (Veja, 2021, p. 71).

Al reconocer que el ciberactivismo ha ganado presencia en los espacios digitales durante contextos políticos y sociales críticos en América Latina, y considerando las recientes movilizaciones sociales en diversas regiones del Perú, esta investigación se enfoca en analizar cómo se manifestó el ciberactivismo de las mujeres jóvenes limeñas (18 a 34 años) en el contexto de la movilización social contra el Gobierno de Manuel Merino en el Perú, utilizando la red social Twitter como objeto de estudio. De manera específica, se busca reconocer los actores sociales participantes, las maneras en las que ocurrió la participación y la interacción de estos, así como la relación entre el movimiento tanto offline y online.

2. Marco teórico

Los conceptos abordados en esta sección están relacionados con la variable principal del estudio: el ciberactivismo. Primero, se definirán las diferencias entre movilizaciones y movimientos sociales para, a partir de ello, abordar las tres dimensiones del ciberactivismo que serán trabajadas en este estudio: los actores sociales -principalmente los influencers, la participación e interacción, y finalmente la relación entre el ámbito online y offline.

Movilizaciones y movimientos sociales

Turner y Killian (1987, p. 223) catalogan el movimiento social como “una colectividad que actúa con cierta continuidad para promover o resistirse a un cambio en la sociedad o en la organización de que forma parte”. Según Ibarra (2000), los movimientos sociales se definen “como una forma de acción colectiva que surge a partir de un conflicto”. Estos movimientos están integrados por grupos amplios y relevantes dentro de la sociedad (mujeres, obreros, estudiantes y jóvenes) (Tilly y Lesley, 2017).

En el siglo XXI, los movimientos sociales han migrado a las plataformas digitales, lo que ha generado varios cambios, como una mayor concentración y conexión entre sus miembros, así como una mayor conectividad con los participantes, lo que ha reducido los costos de comunicación (Tilly 2005). Sin embargo, es importante destacar que la presencia de movimientos sociales en redes digitales no separa el espacio online del offline, ni del espacio público material, como calles y plazas. Las redes digitales, por sí solas, no son suficientes para gestionar todas las acciones y expresiones de los individuos implicados en el movimiento. En consecuencia, el espacio público continúa siendo un lugar esencial para la confrontación y la expresión de estos movimientos (Castells, 2009).

En ese sentido, los movimientos sociales “florecen y viven en el espacio público”, de manera que es en el espacio público donde la interacción se torna “social y significativa donde las ideas y valores se forman, se transmiten, se respaldan, se combaten; espacio que en última instancia se convierte en el campo de entrenamiento para la acción y reacción” (Castells, 2009, p. 394).

Un aspecto crucial en el análisis de dinámicas colectivas es distinguir entre los conceptos de movimiento social y protesta. Conforme afirma Myung (2012), el primero se caracteriza por su longevidad, es decir, por su capacidad para persistir a lo largo del tiempo. En contraste, lo segundo se define como un acto público y confrontacional llevado a cabo por un grupo de individuos que manifiestan un reclamo, derivado de un conflicto de intereses con las autoridades debido a diferencias en puntos de vista. En este marco, se puede argumentar que, aunque los movimientos sociales suelen utilizar las protestas como un medio para alcanzar sus objetivos, las protestas por sí solas no constituyen un movimiento social en sí mismas (Cabestan y Delisle, 2012).

En ese sentido, para este estudio, seguimos la línea de Rodríguez y Toro (2001), quienes utilizan el concepto de movilización social como la reunión de personas que buscan actuar frente a un propósito en común. Si dicho propósito es pasajero se convierte en un evento, y si requiere dedicación y perdurabilidad en el tiempo, se convierte en un proceso.

Como recuerda Offe (1992), las movilizaciones sociales no se originan exclusivamente en una única clase social; por el contrario, presentan una naturaleza más inclusiva y universal, sin estar restringidos a intereses de clase particulares. Esta característica les atribuye un carácter democrático, ya que buscan representar una diversidad de intereses y perspectivas dentro de la sociedad. De esta forma: “Las movilizaciones superan ampliamente los límites sectoriales para convertirse en procesos que dinamizan diversas luchas sociales más amplias y expresan impugnaciones al sistema dominante que exceden las cuestiones aparentemente corporativas” (Vommaro, 2015, p. 59).

Ciberactivismo

Como se explicó anteriormente, las redes sociales digitales han adquirido un papel destacado en el ámbito de las movilizaciones sociales, revelando un tipo de protesta que trasciende los espacios tradicionales y transforma los ámbitos de la comunicación (Candón, 2013). Castells (2004) enfatiza la importancia de los movimientos sociales en red, señalando que es crucial considerar no solo los discursos individuales y colectivos, y los procesos involucrados, sino también las oportunidades que las redes sociales digitales brindan para “deliberar y coordinar acciones sin trabas” (Castells, 2012, p. 27). Burgos (2017) destaca que estas nuevas formas de activismo social se inscriben en el ciberactivismo, un término que describe una participación política poco convencional, caracterizada por el uso de la tecnología para ofrecer a los ciudadanos nuevos campos de acción y movilización en la esfera pública.

Para Denning (2001, p. 241), el ciberactivismo refiere al “uso normal y no disruptivo de internet en apoyo de una agenda o causa”.2 Por su parte, Martini (2017) menciona que este se compone del análisis de los eventos, “los actores sociales involucrados, la interacción, la participación y la influencia offline del movimiento online”. Este esquema es el que se decide seguir en esta investigación.

Dado que el ciberactivismo está presente en múltiples acciones de protestas ciudadana en el mundo, también está presente en el Perú. Por ejemplo, vale notar la presencia de lo digital en las protestas peruanas de mujeres, como el caso #NiUnaMenos. Estas acciones evidencian que las tecnologías han “adquirido un papel destacado al configurar un nuevo prototipo de participación, creación e imaginación política que opera sobre causas específicas con nuevos actores que se mueven en espacios híbridos” (Cabrejo, 2019, p. 13).

Finalmente, para este estudio, el ciberactivismo se define como:

Toda estrategia que persigue el cambio de la agenda pública, la inclusión de un nuevo tema en el orden del día de la gran discusión social, mediante la difusión de un determinado mensaje y su propagación a través del “boca a boca” multiplicado por los medios de comunicación y publicación electrónica personal. (Ugarte, 2007, p. 85)

Actores sociales

Sinesio López (2023, p. 11) refiere que, en el caso de las movilizaciones peruanas recientes (2022-2023) contra el Gobierno de Dina Boluarte, estas han asumido tanto “el sentido que le dan los actores” como “el que proviene de la situación concreta que operan”. Siguiendo esta argumentación, los actores sociales se definen en relación directa con el acontecimiento referido; de manera que, en este estudio, los actores sociales son los sujetos que participaron directa o indirectamente de un conjunto de acciones sociales online u offline durante las movilizaciones sociales contra el Gobierno de Manuel Merino (situación concreta).

Estos actores sociales fueron principalmente jóvenes que la literatura categorizó como Generación del Bicentenario. Dicho término fue aludido por Chávez (2020), quien en su cuenta de Twitter utilizó esta categorización durante los días de protestas en contra del Gobierno de Merino para referirse a quienes “tienen menos de 30 años de edad y la mayoría son mujeres, usan las redes como arma política y se articulan de forma descentralizada” (El Comercio, 2020, párr. 1).

Un aspecto crucial a destacar en este estudio es que las mujeres se constituyen como los agentes principales. En este contexto, en los últimos años, “las movilizaciones lideradas por féminas mujeres han empleado las herramientas proporcionadas por la tecnología como medios fundamentales para hacerse escuchar y movilizarse en la defensa de sus derechos” (Saldaña, 2023, p. 15). De esta forma, las plataformas online han brindado un soporte significativo en las luchas femeninas por sus derechos, la erradicación de la violencia, la igualdad de género en el ámbito laboral, la autonomía económica y la participación política (Sabanes, 2004; Cerva, 2020; Laudano, 2017; Saldaña, 2021).

Las movilizaciones de mujeres a lo largo del siglo XX han desempeñado un papel histórico significativo, de manera que tuvieron impactos en la agenda política y en la consciencia social (Cerva, 2020; Sandoval, 2012; Santana Santos, Villarreal y Pitillo, 2020). En el caso peruano, Barrientos y Muñoz (2014) han identificado varios momentos clave para el desarrollo del movimiento feminista en Perú. La evidencia muestra que, en el contexto reciente, la movilización feminista latinoamericana se ha caracterizado por la visibilidad de la diversidad de voces, la apropiación del espacio público como escenario de protesta y el uso estratégico de las redes sociales (Caballero, 2019; Castillo, 2022).

Adicionalmente, se debe mencionar dentro de los actores sociales digitales a la presencia en los últimos años de los influencers, definidos como “líderes de opinión que utilizan las plataformas sociales para crear comunidades con personas que comparten sus opiniones sobre determinados temas, generando un impacto significativo” (Duplaá, 2018, p. 20). Para Dall’Orso y Arbaiza (2021), las redes sociales y estos actores influyentes han sido herramientas cruciales en movimientos sociales, especialmente en el movimiento feminista, que ha aprovechado ambos medios para amplificar su voz y sus demandas; por ejemplo, en el movimiento social feminista #NiUnaMenos.

Participación e interacción

Por participación se entiende una serie de acciones y actitudes realizadas por un grupo específico de personas que se esfuerzan por lograr un objetivo compartido (Maya, 2001). Perilla y Zapata (2009) sostienen que la participación empodera a las personas como actores políticos en los procedimientos de toma de decisiones que influyen en la dinámica social, lo que facilita la práctica de la democracia a través de diversas vías de comunicación. En consecuencia, dentro del alcance de este estudio, el aspecto de la participación se refiere a las manifestaciones tangibles (físicas) que se llevan a cabo en el entorno urbano de Lima en medio de los eventos de movilización.

Por el contrario, la dinámica de la interacción alude a las novedosas plataformas de comunicación digital utilizadas por los jóvenes participantes en las actividades de movilización. Estas plataformas surgieron como consecuencia del avance digital y han simplificado el desarrollo de nuevos modos de promoción (Castells, 2012). Por lo tanto, los jóvenes involucrados en este contexto particular aprovecharon los canales de las redes sociales con fines de coordinación y movilización durante los días de movilización, y también los utilizaron como foros para denunciar casos de brutalidad policial, desapariciones y hechos similares (La República, 2020).

Influencia online del movimiento offline

Con el surgimiento de lo online, los movimientos y las movilizaciones sociales offline encontraron la oportunidad de expandir sus estrategias de comunicación, convocatoria, organización y acciones a través del activismo digital (Lama 2013). Burgos (2020, p, 20) manifiesta que “las plataformas sociodigitales han permitido a los ciudadanos tener acceso a un gran canal de información, la cual permite otorgarles la facultad para crear redes y espacios que hagan frente a estructuras de poder”.

A partir de lo anterior, se observa que las herramientas que provee el ciberespacio impactan en la movilización social, dado que permiten informar, organizar, y, sobre todo, realizar el llamado a la acción social e interrelacionarlo con lo digital (Castells 2001). En ese sentido:

Si bien, consideramos que el ciberactivismo debiese implicar y suponer una participación tanto en la esfera del ciberespacio como en los espacios de la calle, no por ello desestimamos los diferentes tipos de participación y sinergias que emergen producto de las interacciones que se gestan entre las acciones online y offline. (Burgos, 2017, p. 8)

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se clasifica como básica, de tipo observacional-descriptiva, en un período comprendido entre el 10 y el 15 de noviembre del 2020, de enfoque mixto -que entrelaza un estudio de datos cuantitativos de Twitter con un conjunto de entrevistas abordadas cualitativamente-, y es tanto de campo como documental (Fontelles et al., 2009).

En un primer nivel, la unidad de análisis está compuesta por los tuits compartidos en Twitter por usuarias que utilizaron el hashtag #MerinoNoEsMiPresidente dentro del período estudiado. Estos tuits son contenidos públicos individuales de las cuentas en esta red social de dichas usuarias. En un segundo nivel, la unidad de análisis es la entrevistada, una usuaria de Twitter que cumple con ciertos criterios: tener más de 18 años, haber participado en al menos una movilización social en Lima durante las fechas estudiadas, residir en Lima y haber publicado contenidos con el hashtag #MerinoNoEsMiPresidente.

La importancia del abordaje de género sigue la investigación realizada por IEP (2020) en donde se destaca la importante presencia femenina (41 %) en relación con la masculina (33 %), de forma que, de un total de 3 000 000 de personas que participaron en las protestas, estas representan el 13 % de los peruanos (IPSOS, 2020). El estudio del IEP (2020) resalta que los jóvenes de 18 a 24 años fueron la población mayoritaria (53 %). Por ello, se entrevistó a mujeres que cumplen con estos criterios de inclusión.

El universo de estudio se descompone en tres tipos de poblaciones:

Contenidos viralizados con el hashtag #MerinoNoEsMiPresidente.

Contenidos de las cuentas de las usuarias cuyos tuits fueron más virales.

Usuarias de Twitter.

La muestra de la primera población se conformó a partir de la cantidad de mensajes virales identificados mediante la búsqueda avanzada de hashtags durante la semana estudiada (del 10 de noviembre al 15 de noviembre). Para situar de mejor forma los resultados, se utilizó un promedio de “favoritos” por fecha. El hashtag #MerinoNoEsMiPresidente fue el más viral, cuyos contenidos superaron los 100 favoritos el 10 de noviembre y más de 65 favoritos en los días siguientes. Tras ello, se extrajeron todos los tuits y retuits con el hashtag que obtuvieron más de 50 favoritos (n=551).

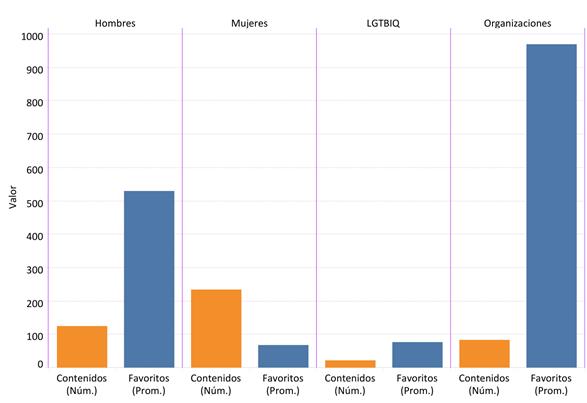

Las mujeres ejercieron un rol principal en los datos recolectados, no obstante, su función para viralizar el hashtag generó dudas (Gráfico 1). Debido a ello, la segunda muestra de este estudio está centrado en todos los contenidos (tuits, retuits y comentarios) encontrados en las cuentas individuales de cada una en la red social estudiada (n=55102).

Comparativa de viralización de hashtag entre hombres y mujeres entre el 10 y 15 de noviembre del 2020 respecto a #MerinoNoEsMiPresidente

Fuente: elaboración propia

En relación con la recolección de información, los contenidos fueron extraídos utilizando la aplicación Twitter-scraper de la plataforma Apify, que emplea la API de Twitter para realizar búsquedas como las que se harían manualmente en la red social. Primero, se buscaron tuits con el hashtag #MerinoNoEsMiPresidente; se organizaron los datos según su influencia (“top”) y se midió la cantidad mínima y el promedio de likes por fecha como una medida representativa. Dado que la herramienta Twitter-scraper cuenta con un límite máximo de contenidos por cada búsqueda, se repitió este procedimiento de diversas formas durante diferentes días dentro del período estudiado (del 9 al 15 de noviembre). Se estableció un límite mínimo de entre 50-100 likes por tuit por fecha, repitiendo este proceso tres veces para diferenciar entre tipos de contenido (videos, texto y fotos). Los resultados fueron colocados en una única base de datos.

Para extraer los contenidos de la segunda muestra, se eligieron 201 usuarias de Twitter. Se generaron 1005 cadenas de búsqueda (201 usuarias durante 5 días) para recopilar todos los contenidos presentes en sus cuentas de esta red social por cada día de la semana estudiada. La nueva base de datos presentó tuits, retuits y comentarios, sin diferenciar entre tipos de multimedia. Tras eliminar los contenidos duplicados y aquellos fuera del rango de fechas establecido, la segunda muestra fue de 55 mil contenidos.

Se diseñó una guía de entrevistas estructuradas, las cuales se realizaron en línea, fueron grabadas y completamente transcritas. Las entrevistas se llevaron a cabo utilizando la estrategia de bola de nieve. Se elaboraron listas con los nombres de las usuarias que compartieron más tuits virales y se las contactó a través de la misma red social. Durante el contacto, se les preguntó por su disponibilidad y se les solicitó que recomendaran a otra persona o cuenta para continuar con las entrevistas sobre el propósito de la investigación, independientemente de si aceptaban o rechazaban participar. Así, la muestra final es de 9 usuarias.

4. Análisis de datos

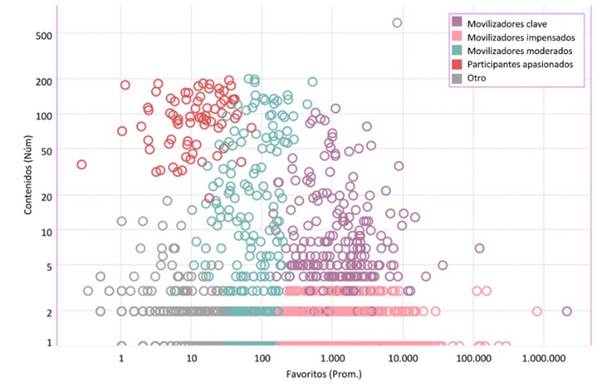

Se realizó un análisis descriptivo de variables en una base de datos de contenidos virales. Se segmentaron usuarios por género y poder de movilización, se analizaron redes para identificar influencia y comunidades, y se estudiaron tópicos para caracterizar semánticamente los contenidos más virales, usando descripciones y perfiles para identificar a las usuarias. La caracterización de usuarios usó descripciones, la presencia de la bandera LGTBIQ+, nombres y perfiles. Se determinó su movilización por la relación entre favoritos y contenidos (ver gráfico 2), como sugieren LeFebvre y Armstrong (2018).

Relación entre favoritos y contenidos por categoría de usuarios de Twitter entre el 10 y 15 de noviembre del 2020 respecto a #MerinoNoEsMiPresidente

Fuente: elaboración propia

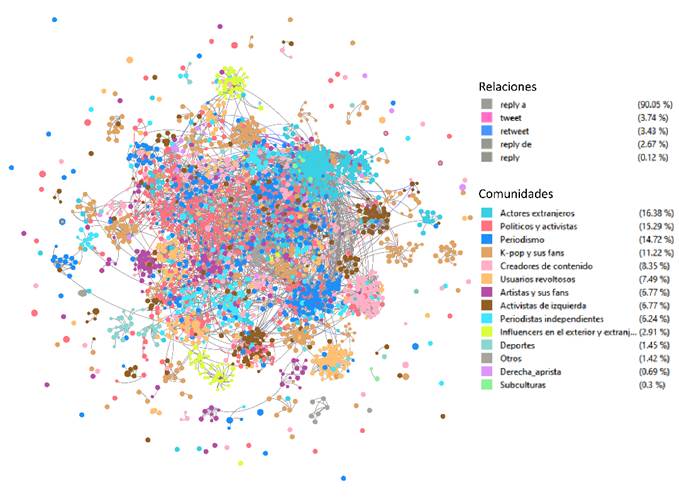

Para el estudio de redes, fueron construidas bases de datos de nodos y aristas, cargadas en Gephi. Se detectaron comunidades -algoritmo de modularidad de Louvain (Shai et al., 2017)- y se identificaron medidas de centralidad (Valente, 2005). Se recortó la base de datos de aristas para analizar la difusión de un hashtag específico.

En el análisis de tópicos, se utilizó el paquete BERTopic en Python para realizar un análisis semántico basado en redes neuronales (Grootendorst, 2022). Se homogeneizó el texto y se incluyeron contenidos relevantes. Los resultados se guardaron en Excel, agrupando los tópicos y descartando palabras repetidas. También se analizaron los contenidos donde no se encontraron tópicos. Adicionalmente, las transcripciones de las entrevistas se analizaron mediante la codificación cualitativa emergente gracias a Atlas.ti.

5. Resultados

Actores sociales

Se ha identificado una paradoja notable en los hallazgos. Aunque la mayoría de los contenidos virales asociados al hashtag fueron creados por mujeres, ellas tuvieron menos relevancia que los hombres y la comunidad LGTBI (ver gráfico 3). Por otro lado, los hombres y las organizaciones se destacaron como los más influyentes en términos de retuits y comentarios. En resumen, a pesar de ser menos numerosos, los usuarios masculinos y las cuentas de organizaciones ejercen una mayor influencia. Además, en los días más críticos (14 y 15 de noviembre), hubo un incremento significativo en el apoyo de los usuarios a las publicaciones de organizaciones, medido en la cantidad de retuits.

Comparativa de contenidos según grupos de usuarios de Twitter entre el 10 y 15 de noviembre del 2020 respecto a #MerinoNoEsMiPresidente

Fuente: elaboración propia

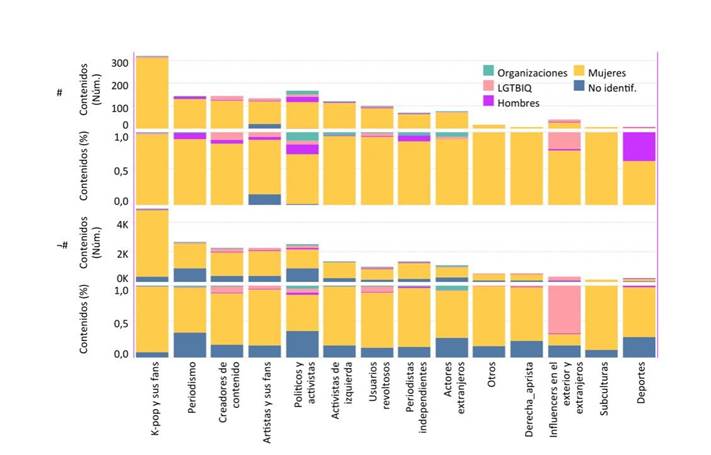

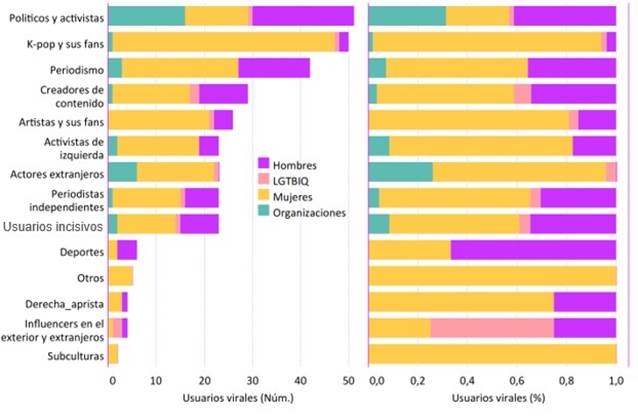

El gráfico 4 muestra el género de los usuarios más virales según sus comunidades. La mayoría de estos usuarios pertenecen a comunidades de políticos y activistas, seguidores de grupos de k-pop y periodistas. En términos de género, se observa una mayor presencia de mujeres entre los seguidores de activistas de izquierda, periodistas independientes, grupos de k-pop y comunidades de artistas. Por otro lado, los hombres dominan en el pequeño grupo que sigue deportistas, así como en las comunidades de periodistas y políticos. Además, la presencia de cuentas de organizaciones y de hombres es más notable entre las comunidades de activistas, deportistas y políticos. Finalmente, los colectivos de influencers foráneos destacan por la significativa presencia de la comunidad LGBT, dentro de otros colectivos minoritarios.

Viralización de usuarios por grupos de Twitter entre el 10 y 15 de noviembre del 2020 respecto a #MerinoNoEsMiPresidente

Fuente: elaboración propia

Participación

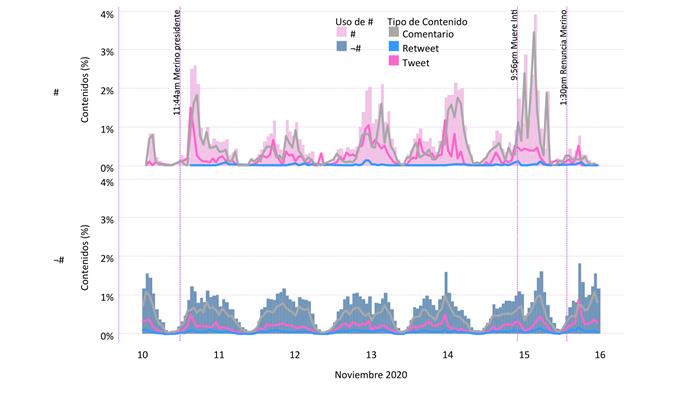

El gráfico 5 muestra que la distribución de los contenidos con el hashtag #MerinoNoEsMiPresidente aumentó significativamente a partir del 10 de noviembre, cuando Manuel Merino asumió la Presidencia de la República. Este incremento también se observa en respuesta a la represión ejercida por la Policía Nacional, especialmente el 14 de noviembre. Entre estos dos eventos, el uso del hashtag se intensificó durante las tardes y madrugadas del 12 al 14 de noviembre, coincidiendo con varias marchas en contra del Gobierno. El gráfico también revela que, aunque al principio el hashtag se utilizaba en tuits y comentarios, hacia el final del período estudiado se empleó mayormente en hilos y comentarios

Distribución de los contenidos de Twitter con #MerinoNoEsMiPresidente entre el 10 y 15 de noviembre del 2020

Fuente: elaboración propia

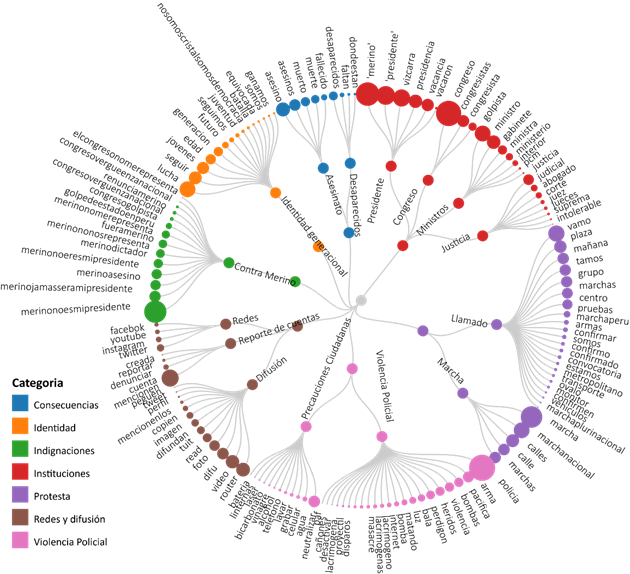

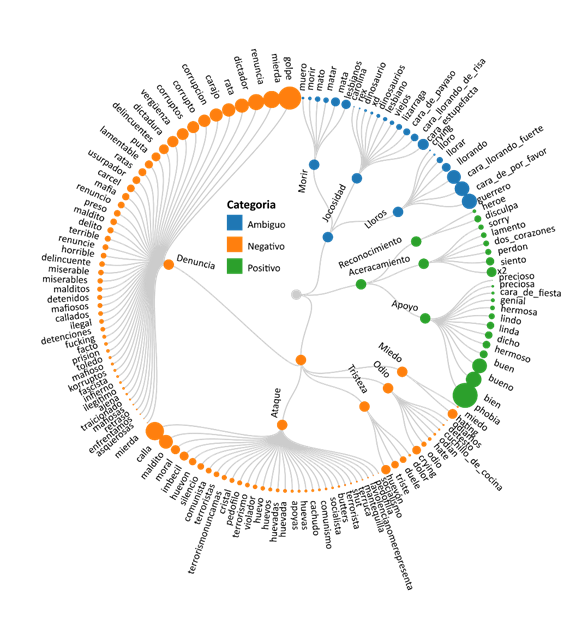

Se llevó a cabo un análisis de tópicos para categorizar los contenidos a partir de la presencia de determinadas palabras. Los tópicos se identificaron claramente en más de la mitad de los retuits y tuits, aunque solo en cerca del 30 % de los comentarios, esto debido a la naturaleza desordenada de las conversaciones. Los gráficos 6 y 7 señalan las palabras más utilizadas en función de sus categorías y sus contextos. Estas palabras se dividieron en dos grupos (tópicos y reacciones) debido a los distintos usos visibles de las mismas.

Palabras más usadas por tópico de Twitter entre el 10 y 15 de noviembre del 2020 respecto a #MerinoNoEsMiPresidente

Fuente: elaboración propia

Palabras más usadas por reacción de Twitter entre el 10 y 15 de noviembre del 2020 respecto a #MerinoNoEsMiPresidente

Palabras más usadas por reacción de Twitter entre el 10 y 15 de noviembre del 2020 respecto a #MerinoNoEsMiPresidente

Fuente: elaboración propia

De lo online a lo offline

¿Cuáles fueron los canales de información que las entrevistadas prefirieron? Hay dos grupos de perspectivas: un primer grupo, conformado por residentes de distritos lejanos del centro de la ciudad, opinó que “la participación offline siempre sería mejor que la virtual”. Así, argumentaron que la protesta “ejerce un tipo de presión más fuerte” (E05), pues “no es activismo si no incomoda” (E02); en contraste, afirmaron que “las tendencias de Twitter son efímeras” (E03), y solo son escuchadas por una “burbuja social con acceso a internet” (E02). Una segunda agrupación, compuesto por personas que vivían en distritos cercanos al centro de la ciudad, afirmó que “ambos frentes son importantes y complementarios”. Cuatro de ellas consideraron que “la rapidez de Twitter y el contexto de la pandemia hacían imprescindibles a las redes digitales”; no obstante, esto no restaba importancia a las protestas presenciales, ya que estas crean un sentido de unión y “cada persona tiene su propia forma de contribuir” (E09).

Por otro lado, mientras que tres entrevistadas indicaron que utilizaban principalmente Twitter, cinco mencionaron también el uso de Instagram, y una adicional utilizaba TikTok y Facebook. Sin embargo, varias de ellas prefirieron Twitter en comparación con las otras redes. Aquellos que usaban Twitter lo hacían para obtener las actualizaciones más recientes y conectar con otras personas de inmediato. Las entrevistadas argumentaron que en esta red la información se difunde “más rápido” y permite enterarse de las últimas noticias a través de los hashtags. Algunas mencionaron que Twitter “tenía más alcance” y dos destacaron su utilidad para discutir política y para establecer redes con personas que comparten objetivos similares (ver gráfico 8).

Tipos de contenidos por comunidades de usuarios de Twitter entre el 10 y 15 de noviembre del 2020 respecto a #MerinoNoEsMiPresidente

Fuente: elaboración propia

6. Discusión y conclusiones

El internet ha generado una nueva forma de activismo social: el ciberactivismo, el mismo que ha organizado y transformado el espacio digital y público. En el caso estudiado, los principales actores fueron la Generación del Bicentenario, jóvenes de 18 a 34 años, destacando especialmente las mujeres (IEP, 2020).

La participación femenina online fue significativa en organización y convocatoria, especialmente en el uso del hashtag analizado. Ruiz (2016) afirmó que las mujeres tienen mayor intención de participar en línea; sin embargo, este estudio revela que su poder de viralización es menor que el de los hombres y las organizaciones, tanto entre influencers femeninas como entre usuarias no influyentes.

La significativa participación de mujeres en las protestas analizadas en este estudio contrasta con otros estudios que indican una mayor propensión de los hombres a la participación política (Calenda y Meijer, 2009; Kaufhold, Valenzuela y De Zúñiga, 2010). Según Hoffmann y Lutz (2021), el internet tiende a reforzar las desigualdades preexistentes en la participación política, de forma que las mujeres con menor instrucción académica “tienden a estar menos comprometidos políticamente fuera de línea, pero también exhiben niveles más bajos de autoeficacia en las redes sociales”3 (p. 21) en comparación con el sexo masculino; se esperaría más bien que el uso de internet permita, “al menos parcialmente, atenuar esta división fuera de línea facilitando el compromiso político de los jóvenes” 4 (p. 23).

Adicionalmente, es relevante notar la presencia de diversos subgrupos que divulgaron información sobre la movilización (comunidades políticas, activistas, seguidores de k-pop, y periodistas). Esta diversidad de participantes confirma lo destacado por Greijdanus y otros (2020), quienes señalan que “el activismo en redes sociales fomenta la construcción de redes entre colectivos organizados e individuos, negociando realidades compartidas con diferentes y diversos agentes”.

La relevancia de actores y organizaciones extranjeras durante las protestas en el Perú coincide con lo mostrado por Niekerk y otros (2020). Estos investigadores observaron una fuerte influencia de mensajes desde el extranjero en las dinámicas locales de las protestas en Zimbabue, que demandaban la renuncia del presidente Robert Mugabe y la intervención militar.

En relación con el segundo objetivo específico, centrado en la interacción y participación de los actores, esta investigación confirma la significativa participación online de diversas comunidades, independientemente del sexo, nivel socioeconómico y ubicación de sus integrantes, lo que coincide con lo destacado por Vommaro (2015). Así, las movilizaciones trascienden los límites sectoriales y se convierten en una lucha con un fin en común. Laouni (2020) evidenció lo mismo: que las juventudes participantes en protestas poseen diferencias ideológicas, aunque no las valoran como un obstáculo cuando luchan por los mismos fines durante un evento social.

En este contexto, dado el creciente papel de las tecnologías de la comunicación en el entramado económico, político, social y cultural, resulta cada vez más práctico que los diferentes grupos sociales colaboren de manera organizada mediante el uso de las nuevas herramientas digitales, tanto al participar o al promover las protestas.

Se analizaron los hashtags o frases clave presentes en la red social Twitter en el período estudiado, como es el caso del hashtag de mayor relevancia -#MerinoNoEsMiPresidente-, el cual pasó de ser la expresión de una ciudadana común (@elyhope1977) a ser adoptado por diversas comunidades, tanto peruanas como internacionales, lo que permitió su viralización y coincidencias en todos los comentarios y respuestas compartidos por los distintos subgrupos. Esta avalancha de comentarios, retuits e imágenes ponen de manifiesto una de las características del ciberactivismo destacadas por Greijdanus y otros (2020), quienes subrayan la fuerza colectiva construida alrededor de la expresión de experiencias y opiniones que se materializan en ideas clave o hashtags.

Así también, un factor relevante para la búsqueda de información fue el uso de hashtags, lo que permitió la organización de comunidades que lograron luego organizarse mediante grupos de WhatsApp, en los cuales la comunicación era más directa. Este rol de los hashtags en contextos de movilizaciones sociales ha sido ya destacado por Ince, Rojas y David (2017), los cuales resaltan la visibilidad, la solidaridad o la aprobación del movimiento, así como las tácticas de movimiento y la violencia policial.

Al respecto del tercer objetivo específico, es crucial destacar tres características centrales. Primero, la participación femenina en esta movilización fue notablemente relevante, como indican estudios previos que muestran un alto porcentaje de participación presencial por parte de mujeres (IEP, 2020). La forma en que las mujeres organizaron, actuaron y participaron demuestra que ya no están excluidas de los procesos de toma de decisión en la agenda política y social (Icken 1990). Sin embargo, los datos analizados revelan que los hombres y ciertos colectivos tuvieron una mayor influencia en los contenidos online.

La relevancia de este sector social organizado reside en el actual contexto de América Latina, en el cual acontecen diversas movilizaciones femeninas por una agenda al respecto de cuestiones de género y clase social (Perry y Borzutzky, 2022; Chenou y Cépeda-Másmela, 2019), las cuales también impactan en el caso del Perú (Caballero, 2018, 2019). La organización femenina en el espacio público también está presente en los entornos digitales, los cuales permiten la construcción de comunidades en red, las cuales, como observan Greijdanus y otros (2020), reaccionan ante acontecimientos que impactan en dicha red o afectan sus principios o valores. Así, actúan en comunidad ante los diversos casos de violencia contra las mujeres expuestos en redes sociales digitales, lo que permite notar la relevancia de una organización previa e histórica de la comunidad de mujeres en la red que establece un patrón de sanción pública a través de lo online, el cual es transformado e incide en otros espacios políticos.

En el análisis llevado a cabo durante las entrevistas, se tuvo en cuenta la postura política y la participación pasada en actividades de los militantes. Así, se reveló que una parte importante de los entrevistados tenía una postura política amplia, sin relación con ninguna facción política en particular. Las personas que expresaron un punto de vista más claro tendían a ser de edad avanzada, mientras que las que se abstuvieron de expresar una postura firme estaban compuestas predominantemente por jóvenes, estudiantes y habitantes de áreas urbanas. En cuanto a la militancia previa, las entrevistadas mostraron diversos niveles de apoyo a colectivos. Este análisis tiene relevancia para entender la relación entre participación política y redes sociales, ante lo cual la literatura reciente no es concluyente (Boulianne, 2015), de forma que la relación entre ambas variables puede estar relacionada con “rasgos de personalidad” (Kim et al., 2013), un “interés político de los participantes” (Boulianne, 2011) o incluso el “uso intenso de las redes sociales” (Xenos et al., 2014).

En dicho contexto, importa tomar en cuenta las dinámicas de organización y planificación de las organizaciones de mujeres. Un hallazgo de esta investigación es la ausencia de un liderazgo político destacado, lo que permite observar una “heterogeneidad organizada que coloca sus experiencias previas en servicio de objetivos comunes” (Saldaña, 2023). Las movilizaciones de este tipo se caracterizan por ser llamados a la acción a través de causas aglutinadoras, en las cuales las redes personales de cada sujeto permiten que comulguen y participen los contactos de cada uno de ellos, de forma que se generan interconexiones, las mismas que son de mayor extensión en el contexto digital (Greijdanus et al., 2020).

En general, Lee y otros (2021) afirman que las plataformas digitales diseñadas para las interacciones sociales sirven como estructuras alternativas para los movimientos de red descentralizados dentro de las organizaciones, lo que permite una coordinación y organización en línea más fáciles. Esto pone de relieve la naturaleza única de la participación individual espontánea (Lee et al., 2021). Como señaló Shirky (2008), cuando no hay un liderazgo formal ni organizaciones estructuradas de la sociedad civil, la consideración clave radica en cómo se pueden organizar y coordinar las diversidades entre los participantes.

Las plataformas digitales facilitan la comunicación y organización de grupos, integrándose a dinámicas sociales que incluyen solidaridad, necesidad de orientación y una cultura espontánea. Al abordar “las dinámicas comunicativas digitales del movimiento contra el proyecto de ley de extradición en Hong Kong (2019)” (Lee et al., 2021, p. 1), los autores inciden en la importancia de la confianza y la solidaridad al establecer espacio en red para la colaboración y la organización a través de una “plataforma de comunicación aparentemente democrática” (Lee et al., 2021, p. 15), la misma que ayudó a que intercalar la colaboración de personas espontáneas de diversas clases sociales.

Dado que la red social favorita de las entrevistadas fue Twitter, las características que se asociaron con esta plataforma fueron la inmediatez, la sinceridad, el alcance o la relevancia de compartir temas políticos y sociales, así como la capacidad de esta red para convocar y formar comunidades de personas desconocidas que comparten pensamientos o posiciones similares. Así también, han sido importantes las diversas funcionalidades para acceder a contenidos informativos, mediante hashtags, lo que posiciona a Twitter como una herramienta de comunicación que, como mencionan Cunha y otros (2011), se torna eficiente para el activismo online.

En resumen, la participación de las jóvenes limeñas en esta movilización se destacó por su capacidad de organización, su visibilidad y su constante presencia en redes sociales digitales. Como destacan Greijdanus y otros (2020), el espacio digital se interrelaciona con el espacio público, de forma que las acciones sociales online son pocas veces aisladas: “el activismo en línea facilita la protesta fuera de línea al publicitarla y organizarla” (Greijdanus et al., 2020, p. 50).6

La correlación constante entre el ámbito digital y el físico permite observar a las personas y sus colectivos como entidades transitorias, que se basan en sus encuentros históricos pasados para establecer sistemas de apoyo interconectados con objetivos compartidos. Al hacerlo, los colectivos participantes priorizan estrategias, construyen ideas fuerza y transitan los escenarios sociales de sus vidas diarias, actuando como emisores, receptores y transformadores del espacio social.

En las entrevistas se identificaron dos posturas: una que afirma que lo offline siempre será más importante que lo online, ya que la presencia física en una movilización es trascendental para lograr cambios mediante la presión; y otra que destaca la complementariedad de ambos espacios, especialmente en el contexto de la pandemia. Es imprescindible destacar que las actividades digitales y físicas pueden funcionar de forma sinérgica a la hora de elaborar estrategias, reunir y difundir información y respuestas a los acontecimientos actuales, así como en las evaluaciones y conclusiones posteriores, incluso durante la fase de desmovilización. En la revisión de la literatura previa se hallaron perspectivas como las señaladas: así Chihu (2000) observaba la dependencia de ambas variables, en tanto para Castells (2012) las acciones colectivas acontecen en espacios digitales, aunque no únicamente a través de estos.

Finalmente, la influencia de la red social Twitter, como complemento a otros espacios de interacción digital (WhatsApp), durante el ciclo de movilizaciones contra el Gobierno de Merino, estuvo basada en una triada conformada por las posibilidades que brindaron los entornos digitales, las condiciones históricas y políticas del contexto estudiado (el hecho social), así como las actividades propias de una movilización social amplia y diversa en la cual estuvieron presentes diferentes colectivos entrelazados por una fin en común. Y en todo este contexto, destacaron las experiencias sociohistóricas de las movilizaciones femeninas en el Perú