El emprendimiento, en tanto fenómeno socioeconómico capaz de impulsar cambios para el mejoramiento de las condiciones productivas y de vida de las agrupaciones humanas, resulta un tema relevante a investigar en las denominadas “economías emergentes” donde, además de haber diversas necesidades socioeconómicas desatendidas, las tasas de actividad emprendedora son altas, por lo que es pertinente analizar los alcances, sostenibilidad e impactos del fenómeno según las necesidades del contexto (Gómez y Satizábal, 2010; Kariv, 2011; Rodríguez, 2009; Varela y Bedoya, 2006).

Ser emprendedor, de manera general, implica descubrir oportunidades de intercambio de valor en el mercado, por medio de la oferta de bienes y servicios (Guzmán y Trujillo, 2008; Shane y Venkataraman, 2000). Esto es posible, porque, como indica la literatura, las personas emprendedoras poseen ciertos atributos que les permiten tolerar las incertidumbres del mercado y asumir riesgos calculados para lograr sus objetivos, como lo son la alta motivación, el compromiso y un estado de innovación permanente para planear y ejecutar acciones relacionadas a su iniciativa (Alcaraz, 2006; Kariv, 2011; Osorio y Pereira, 2011; Rodríguez, 2009).

Si bien el emprendimiento en general supone un aporte al cambio social en tanto mejora las condiciones económicas y productivas de las personas, la caracterización tradicional del emprendedor, señala que este se orienta a la maximización del valor económico o, en otros términos, de la rentabilidad, generada a partir del desarrollo de una actividad económica en el mercado (Shane y Venkataraman, 2000). Debido a que en la búsqueda de maximización de rentabilidad se puede descuidar el impacto en el medio ambiente y, en la sociedad en general, en el transcurso del siglo XXI, se han posicionado otros modos de emprender que destacan por su propósito de buscar equilibrar la obtención de lucro con la generación de un impacto social y/o ambiental positivo explícito (Caballero et al., 2014; Guzmán y Trujillo, 2008). Este tipo de emprendimiento ha sido denominado emprendimiento social y se desarrolla en función de antender necesidades sociales o ambientales en campos variados, entre ellos la inequidad educativa, el acceso a salud, la protección del ambiente, la exclusión de minorías, la redistribución de la riqueza, el fin de la pobreza y la lucha contra la corrupción, entre otros (González, 2010; Kliksberg, 2012; Seelos y Mair, 2004).

Los emprendedores sociales crean estructuras organizacionales de distinta forma jurídica- con fines de lucro o sin ánimo de lucro- pero, independientemente de la forma legal seleccionada, se apoyan en modelos operativos que les permiten obtener recursos económicos para ser autosostenibles y crecer (Alvord et al., 2004; Austin et al., 2006; Caballero, et al., 2014; Mair y Martí, 2005; Mair y Noboa, 2006; OECD, 2010; Murphy y Coombes, 2009; Young, 2006). La autosostenibilidad económica les permite viabilizar su propósito de resolver necesidades sociales y ambientales desatendidas (Alter, 2003; Brandsen y Karre, 2011; Caballero et al., 2014; González, 2010; Guzmán y Trujillo, 2008; Kliksberg, 2012; Mair y Noboa, 2006; Yunus, 2010; Zahra et al., 2009).

A diferencia de los emprendedores comerciales, con los que comparten varios atributos como la innovación y la toma de riesgos, los emprendedores sociales parecen tener una visión social más integral, empática y sensible sobre las necesidades concretas y emocionales de los otros, además de un mayor sentimiento de responsabilidad sobre los impactos que generan sus iniciativas en el entorno (Caballero et al., 2014; Guzmán y Trujillo, 2008; Kariv, 2011; Mair y Noboa, 2006; Mair y Martí, 2006; Osorio y Pereira, 2011; Rodríguez, 2009; Zahra et al., 2009).

Aprecio por prácticas sostenibles

Dado que una condición para que los emprendimientos sociales logren sus objetivos, es la de garantizar el autofinanciamiento que permita la sostenibilidad de la iniciativa a largo plazo, en términos de garantizar un permanente impacto positivo social y ambiental que perdure en el tiempo, distintos estudios coinciden en caracterizar la orientación hacia la sostenibilidad como una de las fortalezas de las personas detrás de este tipo de emprendimientos (Irengun y Arikboga, 2015; Nga y Shamuganathan, 2010; Savitz y Weber, 2006, 2014; Zhang y Swanson, 2014).

En emprendedores sociales se ha estudiado la toma de consciencia y la actitud favorable hacia la sostenibilidad, denominada por la literatura como “Aprecio por Prácticas Sostenibles” (APS) (Caballero et al., 2014, Nga y Shamuganathan, 2010), que consiste en un posicionamiento ético que reconoce que las acciones propias y de cada una de las partes involucradas, inevitablemente generan efectos, positivos o negativos, inmediatos o postergados, en el entorno (Cartwright y Craig, 2006; Mustakova-Possardt, 1998; Savitz y Weber, 2006, 2014; Ovais y Li, 2016), por lo que resulta necesario buscar un equilibrio que de manera respetuosa favorezca los impactos positivos, para transformar el sistema circundante (Abu-Saifan, 2012; Burkett, 2010; Irengun y Arikboga, 2015; Kneiding y Tracey, 2009; Kuckertz y Wagner, 2010; Leisinger, 2007; Mair y Martí, 2006; Nga y Shamuganathan, 2010; Whitman, 2011 en Braga et al., 2014; Zhang y Swanson, 2014).

Como correlato de la actitud favorable hacia la sostenibilidad habría, por parte de los emprendedores sociales, un nivel de juicio y conciencia moral más desarrollado respecto a la concepción del funcionamiento de la sociedad (Leisinger, 2007; Mair y Noboa, 2006; Nga y Shamuganathan, 2010; Shrivastava, 2000; Vera et al., 2019; Whitman, 2011), lo que orienta hacia la búsqueda del bien común, en la concepción de hacer parte de un mismo sistema corresponsable (Cartwright y Craig, 2006; Savitz y Weber, 2006; Irengun y Arikboga, 2015; Ovais y Li, 2016) en el que se debe generar la equidad y justicia suficientes para favorecer la autosuficiencia, la asociatividad y romper con hegemonías asimétricas del sistema económico tradicional (Mair y Noboa, 2006; Martin y Osberg; 2007; Verissimo, 2008; Verissimo y Guareschi, 2005).

La revisión de literatura, plantea que existen dimensiones específicas en la función psicológica que tiene el APS (Vera et al., 2019), las cuales son: 1) Autotrascendencia social, que es la actitud benevolente para buscar, desde el emprendimiento, trascender y hacer el bien a quienes más lo necesitan, reconociéndose como responsable de un sistema interdependiente e interconectado (García y Valencia, 2009; Horacio, 2015; Lampis, 2013; Mancilla, 2015; Pogge, 2008; Stoll, 2015). 2) Coherencia entre procesos e impactos, referida a la capacidad de monitorear rigurosamente y anticipar tanto resultados finales, como impactos que el proceso de desarrollar un bien o un servicio conlleva, maximizando los beneficios socioambientales para todos los involucrados (Bikse et al., 2015; Irengun y Arikboga, 2015; Mair y Schoen, 2007; Nicholls, 2006; Swanson y Zhang, 2011; Zhang y Swanson, 2014). 3) Posibilidad de inspirar y transformar, basada en posicionarse como líderes inspiradores, capaces de transformar estados en desequilibrio por medio de la invitación a otros a participar y sumarse a la causa de manera sostenible y sistémica (Helmsing, 2015; Kneiding y Tracey, 2009; Nga y Shamuganathan, 2010; Ovais y Li 2016; Seelos y Mair 2005; Sullivan, Weerawardena y Carnegie, 200; Zhang y Swanson, 2014).

Un estudio cualitativo realizado con emprendedores sociales peruanos (Vera et al., 2020) señala que, en las trayectorias de los participantes, el APS es una dimensión fundamental para dar forma concreta a la visión social de sus proyectos, garantizando la viabilidad y supervivencia de los mismos. En consonancia con la teoría, el estudio plantea la centralidad de la sostenibilidad como una toma de conciencia producto de reconocerse corresponsable con el mundo, por medio de la cual la sensibilidad social se potencia y se lleva a la acción (Irengun y Arikboga, 2015; Ovais y Li, 2016; Vera et al., 2017; Waddock y Steckler, 2016). Dadas sus características, el APS sería una actitud importante a considerar en el ámbito del estudio del emprendimiento, ya que propone una respuesta coherente y recíproca de los emprendedores con la sociedad y el entorno, particularmente cuando se reconocen las necesidades en contextos complejos y diversos como lo es el peruano.

Perú, un país de emprendedores

Frente al potencial que tienen las prácticas emprendedoras sociales es necesario preguntarse por las posibilidades de generar sostenibilidad, frente a los grandes cambios globales que afectan a las economías emergentes (Haar y Brenes, 2012) como Perú. La literatura señala que aquellos países donde hay entornos sociales incluyentes que valoran positivamente el emprendimiento, predicen mayores índices emprendedores y mejor soporte social a las iniciativas (Cantner et al., 2016; Liñán et al., 2016).

En el caso peruano, en efecto existe una visión positiva del emprendimiento; el país ocupa el puesto siete, en el ranking del Global Entrepreneurship Monitor (GME, 2017), y uno de cada cuatro peruanos adultos realiza algún tipo de emprendimiento (GEM, 2018; Singer et al., 2015). Además, hay un alto aprecio por las características asociadas a ser emprendedor, como el ser trabajador, creativo, recursivo y capaz de explotar las oportunidades del entorno para salir adelante con optimismo y buen humor (Integración, 2014, 2015). Los peruanos consideran que ser un “trabajador recio” y tener “optimismo chambeador” son los valores más presentes y apreciados por su sociedad, como medio para tener una mejor vida (Integración, 2014, 2015; Yamamoto, 2012).

Esta valoración del peruano trabajador, es consecuente con un contexto en el que la presencia institucional es baja y muchos emprendimientos se originan por necesidad, es decir, para brindar al individuo una alternativa de autoempleo y supervivencia, pero sin garantizar la sostenibilidad en el tiempo por la falta de acceso a recursos y conocimientos de gestión, fracasando más del 80% de las iniciativas en el primer año (Amorós y Bosma, 2013; Campaña, 2012; Ghezzi y Gallardo, 2013; GEM, 2017).

Y es que en el Perú, pese al crecimiento del PBI en las últimas décadas, aún hay grandes brechas sociales, escasa oferta de trabajo formal, limitado acceso al crédito, poca innovación y baja inversión en la promoción de modelos de negocio ambientalmente más amigables e inclusivos (Amat y León, 2012; CONCYTEC, 2016; Ghezzi y Gallardo, 2013; Singer et al., 2015). Los peruanos, al no sentirse respaldados por sus instituciones, consideran que su progreso depende de su propio esfuerzo e iniciativa, por lo que el ser independientes con el “recurseo” emprendedor resulta el mecanismo para superar cualquier limitación (Integración, 2014, 2015; Yamamoto, 2012).

Es así que el escenario emprendedor local parece estar más forzado por las circunstancias de desempleo y la informalidad, que por la identificación de oportunidades de negocio sostenibles e innovadoras que, además de mejorar los ingresos y la autonomía de las personas, puedan sumar valor social a distintos grupos de interés (Dolabela, 2005; Habiby, 2010; Varela, 2006). Resulta pertinente en este contexto, de alto aprecio al emprendimiento, pero falta de respaldo institucional al mismo, preguntarse por las posibilidades de incrementar la productividad, bienestar y acceso a oportunidades para la población en general, reduciendo brechas sociales de manera sostenible que, más allá de satisfacer las necesidades materiales individuales, aporte tejido y riqueza social equilibrando los resultados sociales, económicos y ambientales (Acs, et al., 2013; Amat y León, 2012; Caballero et al., 2014; Guzmán y Trujillo, 2008; Farber et al., 2015; Singer et al., 2015).

Entonces, investigar sobre el aprecio por prácticas sostenibles (APS) en emprendedores en general en Perú, resulta relevante dadas dos condiciones. En primer lugar, un entorno con innumerables desafíos sociales y ambientales que requieren del involucramiento del sector privado para ser resueltos y, en segundo lugar, la poca supervivencia de los emprendimientos en el tiempo debido a las dificultades para generar estrategias económico-financieras que les permitan permanecer. Como ya se explicó, el APS está sustentado en la consciencia de los impactos sobre el entorno (Bikse et al., 2015; Irengun y Arikboga, 2015; Vera et al., 2019), por lo que se considera que teóricamente esta variable debería correlacionarse con la identificación con el contexto inmediato y nacional. En este sentido y en vista de que no se han encontrado estudios, internacionales ni locales, que trabajen el constructo identidad nacional en emprendedores, resulta relevante y original considerarlo como un elemento que podría consolidar una apuesta por la sostenibilidad y predecir su prevalencia.

Identidad nacional

La identidad desde la psicología social se comprende como la conceptualización subjetiva que cada persona tiene de sí a partir de un conjunto de atributos representativos como la edad, el sexo, la raza e incluso la nacionalidad (Miller, 1983; Owens, 2006; Vignoles et al., 2006). Ello implica que las personas conciben una identidad social, derivada de la conciencia subjetiva, emocional y valorativa, de pertenecer a un grupo (Hogg y Abrams, 1988; Lorenzi-Cioldi y Dӧise, 1990; Tajfel, 1984, 1982). La identidad social funciona como un proceso psicológico puente en la comprensión de las relaciones entre el comportamiento individual y los fenómenos sociales (Hogg y Abrams, 1988; Hogg y Ridgeway, 2003; Tajfel, 1982).

De la definición de identidad social, se deriva la identidad nacional (Espinosa, 2011; Nigbur y Cinnirella, 2007; Salazar, 1996; Smith et al., 2005), que atañe al reconocimiento de derechos y deberes comunes con los que deben identificarse los miembros de una nación, en el contexto de un grupo social de grandes dimensiones geopolíticas (Herranz y Basabe, 1999; Smith, et al.,2005). La identidad nacional, en tanto proceso psicológico, se configura por la valoración de autoestereotipos asociados a la nacionalidad, los cuales promueven respuestas afectivas que sustentan la autoestima colectiva y devienen en el grado de identificación de cada persona con su país (Espinosa, 2011; Espinosa et al., 2016, 2017).

Los estereotipos sociales son estructuras cognitivas, consolidadas en la socialización, que determinan de manera simplificada la pertenencia de un individuo a un grupo o categoría social (Bar-Tal, 1996; Stangor, 2009). La literatura plantea que los contenidos estereotípicos grupales, que también pueden ser autoestereotípicos, se configuran en las dimensiones de: 1) Calidez, asociada a percibir a los miembros de un grupo como tolerantes, buenos y sinceros; 2) Competencia, referida a la percepción de habilidades, inteligencia y confiabilidad (Cuddy et al., 2007; Fiske et al., 2003; Fiske et al., 2002); y 3) Moralidad, asociada al nivel de integridad ética percibida en el grupo.

Las combinatorias de las dimensiones autoestereotípicas arrojan diferentes respuestas afectivas, que generan atribuciones de estatus al grupo de pertenencia y condicionan el nivel de autoestima colectiva (Espinosa et al., 2017). Esta última será alta si se favorecen autorrepresentaciones positivas del grupo de pertenencia (Bar-Tal, 1996; Espinosa, 2011; Luhtanen y Crocker, 1992). Las personas que más se identifican con una categoría nacional tienen una actitud más favorable hacia esta (Abrams y Hogg, 1988) y la representan con más autoestereotipos positivos (Smith et al., 2005), omitiendo de manera selectiva los recuerdos o acontecimientos negativos asociados al endogrupo para cuidar una imagen positiva de su nación (Herranz y Basabe, 1999; Marques et al., 2006; Páez et al., 2006; Rottenbacher y Espinosa, 2010).

Es así que el constructo de Identidad Nacional, en tanto se compone de autoestereotipos, autoestima colectiva y nivel de identificación, representa una abstracción compleja para los individuos, sobretodo en naciones con características multiculturales (Vives, 1994), como lo sería la peruana (Espinosa et al., 2016, 2017) donde, según reporta la literatura, el compromiso y sentido de cohesión y pertenencia al país es más circunstancial que afectivo (Espinosa, 2003, 2011; Yamamoto, 2000), e incluso se asocia a categorías negativas como la marginalidad y el subdesarrollo (Espinosa, 2003, 2011) y una visión pesimista del futuro nacional (Apoyo Opinión y Mercado, 2005; Montero, 1996) aunque con esperanzas de mejora por el esfuerzo de los conciudadanos (PNUD, 2006).

El presente estudio reconoce la relevancia de analizar los aspectos sociales e individuales que favorecen procesos productivos más ajustados a las necesidades del país, que sean eficaces y sostenibles, tomando en cuenta las potencialidades del contexto (Iglesias, 1997, citado por Kliksberg, 2012; Kliksberg, 2012). La investigación sobre las características psicológicas y los procesos sociales detrás de la creación y mantenimiento de empresas con propósito y sostenibilidad, debe ampliarse para ofrecer condiciones favorables en las que más iniciativas de este tipo prosperen, sobretodo en un contexto de desigualdad y diversidad cultural como lo es el peruano (Vera et al., 2016).

Desde la literatura revisada se considera que vincular variables de identidad nacional al estudio del emprendimiento, resulta un campo valioso para la comprensión de otras condiciones psicológicas que orientan a ciertos emprendedores hacia un mayor aprecio por la sostenibilidad y la creación de valor social. Aunque no se ha encontrado evidencia de literatura que previamente haya correlacionado estas variables, las definiciones teóricas de las mismas permiten anticipar correspondencias entre ellas: El APS implica una actitud positiva hacia la sostenibilidad, fundamentada en el reconocimiento consciente de la responsabilidad que se tiene con el entorno inmediato, dado que el individuo se sabe parte de un sistema interdependiente e interconectado el cual debe conservar (Vera et al., 2019), lo que puede resultar afín con el sentido de pertenencia y corresponsabilidad endogrupal que otorgan los afectos y creencias asociados a la Identidad Nacional, en tanto marco identitario justificador de derechos y deberes asumidos por los conciudadanos de un país determinado (Espinosa et al., 2017). Se consideraría por tanto que, dado que ambos conceptos coinciden en un posicionamiento de consciencia del entorno de pertenencia (en Identidad Nacional se trata de un entorno local concreto y en APS de un entorno ecosistémico más abstracto), cuanto más consciente y corresponsable se es respecto a la identidad nacional, debería tenerse mayor disposición a asumir actitudes favorables hacia la sostenibilidad y la creación de valor social para el contexto concreto de pertenencia nacional y sus conciudadanos.

Es así que con miras a establecer correlaciones entre los constructos de identidad nacional y el APS, este estudio tiene como objetivo comparar dos grupos de emprendedores peruanos, sociales y comerciales, en la ciudad de Lima, para identificar posibles diferencias en su nivel de APS asociadas a su nivel de identificación con el país, partiendo de tres hipótesis:

H1: Los emprendedores sociales tendrán puntajes más altos que los emprendedores comerciales en todas las variables analizadas.

H2: Habrá una correlación directa entre el APS y las variables de Identidad Nacional en ambos grupos de emprendedores, siendo significativamente mayor el tamaño del efecto de la relación de las variables en el caso de la submuestra de emprendedores sociales.

H3: La Identidad Nacional será predictora del APS en ambos grupos, siendo mayor el tamaño del efecto del beta estandarizado en el caso de la submuestra de emprendedores sociales.

Método

Participantes

El estudio contó con de 333 participantes, distribuidos en dos grupos: 135 emprendedores sociales, 40.5% de la muestra, los cuales fueron contactados usando una base de datos previamente construida por investigadores de una universidad local y, 198 empresarios comerciales, 59.5% de la muestra, quienes fueron contactados a través de datos de registro de empresas en las municipalidades locales y por posterior estrategia de bola de nieve. En general, fueron 49.8% mujeres. Las edades de la muestra estaban comprendidas entre los 18 y 80 años (M=38.56, DE=12.59). Los participantes auto-reportaron niveles socioeconómicos medio-bajo (13.3%), medio (65.54%), medio-alto (18.13%) y alto (1.97%). No se reportaron diferencias en las variables sociodemográficas por grupos. Se presentaron a todos los participantes los términos del consentimiento informado dando cuenta del anonimato de su participación y del manejo ético, riguroso y solo con fines académicos, de la información que brindaran.

Instrumentos

Grado de identificación con el país (Espinosa, 2011). Se utilizó un ítem que mide el grado de identificación que posee un individuo con los miembros de su país. Se planteó la siguiente pregunta: ¿cuál es su grado de identificación con la categoría nacional? La pregunta fue adaptada en este caso a la categoría Perú. La escala de respuestas va del 1 al 5, donde 1 es “Nada” y 5 es “Total”. La relación significativa de este ítem con indicadores identitarios de autoestima y autoestereotipia da cuenta de su validez de criterio concurrente y validez de constructo convergente en diferentes contextos sociales (cf., Espinosa et al., 2016; Espinosa, 2011).

Escala de AutoEstereotipos Nacionales (Espinosa, 2011). La escala consta de 20 ítems, que comprenden una lista de 20 adjetivos positivos y sus respectivos antónimos que caracterizan qué tanto esos atributos son representativos del endogrupo nacional. La escala de respuestas por ítem está estructurada como un diferencial semántico de 7 puntos. Así, por ejemplo, los participantes debían marcar el número que más se acercaba al adjetivo que creyeran era distintivo de las personas de su país. Entonces, en la dupla de adjetivos solidarios-egoístas: 1 sería el acuerdo con que los miembros del endogrupo nacional son muy solidarios; y 7, el acuerdo con que los miembros del endogrupo son muy egoístas. En el presente estudio obtuvo adecuados coeficientes de confiabilidad para las dimensiones de Moralidad (α = .91), Calidez (α = .79) y Competencia (α = .87).

Subescala de Autoestima Colectiva Privada (Luhtanen y Crocker, 1992). La subescala posee cuatro ítems que evalúan la relación afectiva de los participantes respecto a su identificación con su país. Las respuestas van del 1 al 5 en una escala tipo Likert, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo”. En el estudio de Espinosa et al. (2012) en 6 países, la consistencia interna de la subescala para el total de la muestra fue buena (α = .84). En el presente estudio el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach fue α = .82

Escala de Aprecio por Prácticas Sostenibles (APS) (Vera, Espinosa y Prialé, 2021). El instrumento de carácter unidimensional presenta 21 ítems con formato de respuesta del 1 al 5, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo” con las afirmaciones que se presentan sobre la preferencia por prácticas con fines sociales y de sostenibilidad en el emprendimiento. En el presente estudio, la escala de APS, muestra un alto coeficiente de confiabilidad, obtenido a través del alpha de Cronbach con un valor de .96.

Procedimiento

Se trabajaron dos bases de datos separadas según los grupos de emprendedores sociales y comerciales, por medio de las cuales fueron contactados los participantes. La base de emprendedores sociales fue facilitada por una universidad local que mapeó rigurosamente los emprendimientos registrados por instituciones que respaldan el emprendimiento social en el país. Los emprendimientos comerciales fueron registrados en una base de datos construida para el estudio, recolectando información de libre acceso en internet de directorios empresariales de Lima. La aplicación de los cuestionarios se realizó tanto de manera presencial, tras acordar una cita en el lugar de conveniencia de los participantes, como de manera virtual por medio del envío de un correo electrónico con acceso a un formulario en Google.docs. En ambos casos, por estrategia de bola de nieve, se solicitó a los participantes referencias de otros emprendedores a quienes se pudiera invitar a participar en el estudio. El formulario incluía al inicio una definición genérica de qué es ser emprendedor, si el participante, social o comercial, se identificaba con dicha definición, podía proceder a llenar la escala. Este filtro se consideró necesario para asegurar que todos los participantes coincidieran en autodenominarse como emprendedores desde un amplio espectro del concepto. Dada la previa clasificación de los participantes en los dos grupos, las respuestas fueron ordenadas y separadas de manera anónima en resultados de emprendedores sociales por un lado y comerciales por otro. Vale señalar que esta clasificación no les fue revelada a los participantes, buscando reducir la deseabilidad social en sus respuestas. En todos los casos se contó con un consentimiento informado acatando las consideraciones éticas de manejo de los participantes, como su participación voluntaria, anonimato y el uso exclusivo de la información para los fines del estudio. Vale señalar que, dado que este estudio ha sido acreedor de un premio de investigación, la entidad financiadora fue garante del estricto cumplimiento de los protocolos éticos antes y durante el proceso de recolección de la información.

Análisis de datos

La información obtenida a través de cuestionarios permitió elaborar una base de datos para realizar los análisis estadísticos del estudio. Los datos fueron procesados con el paquete estadístico IBM SPSS versión 22. El estudio desarrollado es comparativo-correlacional. Los análisis realizados para acometer los objetivos de este comprenden: análisis exploratorios sobre los que se definieron los estadísticos a aplicar, para posteriormente realizar análisis estadísticos descriptivos, correlacionales (Pearson) y de contrastes de medias (prueba T de Student) para muestras independientes comparando los perfiles entre emprendedores sociales y comerciales. Cabe resaltar que, con fines estadísticos, se desarrolló una variable nominal dicotómica que diferencia a los emprendedores sociales de los comerciales bajo el siguiente criterio: emprendedores sociales=1 y emprendedores comerciales=2.

Resultados

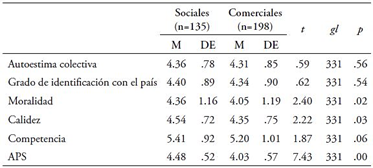

Se realizó una prueba T de Student para muestras independientes, como análisis de comparación de medias entre los dos grupos de emprendedores, a continuación, se presentan los resultados para todas las variables:

Se aprecia que los emprendedores sociales puntúan más alto que los comerciales en todas las variables, teniendo diferencias significativas (p<.05) en el APS, así como en las variables autoestereotípicas nacionales de Moralidad y Calidez.

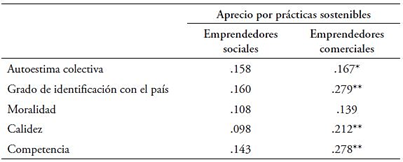

Se realizó un análisis de correlación de Pearson entre los componentes de la identidad nacional y el APS, para cada uno de los grupos de emprendedores. Se aprecia que en el caso de los emprendedores sociales no hay ninguna correlación significativa. Solo en los emprendedores comerciales todas las correlaciones son significativas (menos en moralidad), con tamaños del efecto pequeños a moderados de acuerdo con los estándares de la psicología social establecidos en un metaanálisis donde se identificó que el valor medio de r entre dos variables en psicología es de .21 (Richard et al., 2003). En este grupo el APS correlaciona de manera positiva y de manera más intensa con el grado de identificación con el país y con los auto estereotipos de Competencia y Calidez.

Tabla 2 Correlaciones de las variables del estudio por tipos de emprendedores

Nota:; * p < .05; ** p < .01

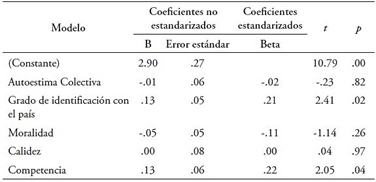

Se procesó un análisis de regresión con cada una de las submuestras, representando los componentes de la Identidad Nacional como variable independiente y el APS como variable dependiente. Para tal fin, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple con el método enter que aplicado de manera específica para los emprendedores sociales, no arroja un modelo significativo a ningún nivel, lo que es consistente con lo observado en las correlaciones de este grupo. Por otro lado, en el caso de los emprendedores comerciales, el modelo sí resulta significativo, F(6, 189)= 4.34, p<.001 y explica el 11% de varianza. Las variables que predicen el APS en este grupo, observando los coeficientes Beta son el grado de identificación (b=.13, p< 0.05) y el auto estereotipo de competencia (b=0.13, p< 0.05).

Discusión

La discusión se desarrollará en función de las tres hipótesis del estudio en consonancia con los resultados estadísticos obtenidos y la literatura revisada. En primer lugar, los resultados confirman la Hipótesis 1 respecto a que, en efecto, los emprendedores sociales tienen puntajes más altos en todas las variables medidas, diferenciándose significativamente del grupo de emprendedores comerciales en los resultados de APS y en las dimensiones autoestereotípicas de Calidez y Moralidad.

Es decir, los emprendedores sociales tienen una mayor consciencia respecto a generar prácticas que, desde su emprendimiento, integren la sostenibilidad y, además, presentan más acuerdo con la imagen de los peruanos como morales, cálidos y competentes en comparación con los emprendedores comerciales. Estos resultados estarían en consonancia con lo planteado por la literatura sobre el APS como una característica destacada en los emprendedores sociales, quienes presentan una mayor conciencia moral sobre el funcionamiento de la sociedad, de la cual se saben interdependientes y corresponsables (Irengun y Arikboga, 2015; Leisinger, 2007; Nga y Shamuganathan, 2010; Ovais y Li, 2016; Shrivastava, 2000; Whitman, 2011), manifestando actitudes más optimistas, benevolentes, sensibles y empáticas con las demás personas y el entorno (Cartwright y Craig, 2006; Mair y Noboa, 2006; Martin y Osberg; 2007).

Dichas características asociadas al APS, permitirían entender también el que, por sus capacidades empáticas, los emprendedores sociales del estudio, extiendan la autorepresentación de mayor moralidad y calidez a sus conciudadanos, con quienes se sienten confiados e interconectados, viendo en ellos la posibilidad de tejer redes cooperativas para el mutuo empoderamiento corresponsable (Mair y Noboa, 2006; Martin y Osberg; 2007; Verissimo, 2008; Verissimo y Guareschi, 2005). Concibiendo además que el peruano puede ser autosuficiente por su talento y capacidades, lo que fundamentaría el autoestereotipo de competencia; pues el APS supone no recurrir a acciones asistencialistas, sino de intercambio de valor en el mercado, para garantizar el triple resultado: social, económico y ambiental, sin depender de la caridad de otro (Caballero, et al., 2014; Guzmán y Trujillo, 2008; Kariv, 2011; Savitz y Weber, 2006, 2014; Ovais y Li, 2016).

Los resultados en Identidad Nacional, discutidos desde las características de un alto APS, irían en consonancia con las teorías de la cognición social que señalan que las percepciones que se tienen del mundo y la realidad siempre, en mayor o menor medida, estarán autorreferenciadas (Berry y Frederickson, 2015), por lo que, si los emprendedores sociales se perciben de manera más optimista y tienen mayores perspectivas de cambio social, el entorno y la manera en que juzgan a sus compatriotas sería también más benevolente y considerada, lo que va en consonancia con los resultados significativamente mayores en los autoestereotipos nacionales discutidos.

Continuando con la Hipótesis 2, sobre las correlaciones entre el APS y las variables de Identidad Nacional, en cada uno de los grupos, esta resulta rechazada en tanto se observa que las correlaciones significativas solo se dan en el grupo de emprendedores comerciales, mientras que esto no pasa con el grupo de emprendedores sociales. Los resultados significativos del grupo de emprendedores comerciales (en todas las variables de Identidad nacional y APS, menos moralidad) indican que cuanto más fuertes y positivas son las identificaciones de estos emprendedores con ser peruanos, mayor es su APS, y viceversa. Siendo además más intensas las relaciones del APS con el grado de identificación, y los autoestereotipos de competencia y calidez, lo que estaría en consonancia con la visión positiva que se tiene en el contexto local, del peruano emprendedor como buen “chambeador” que sale adelante ante las dificultades para transformar su destino (Integración 2014, 2015; Yamamoto 2012).

El inusitado resultado de haber obtenido correlaciones significativas solamente en el grupo comercial, demanda desarrollar con más detalle la comprensión sobre las particularidades de este grupo. Puede señalarse que en este grupo, el vínculo entre APS e Identidad Nacional, se comprendería basado en un comportamiento de preservación endogrupal (Lorenzi-Cioldi y Dӧise, 1990) que, en este tipo de emprendedores, correspondería a sentirse fuertemente identificado con el ser peruano, reconociéndose parte del endogrupo nacional, lo que explicaría un mayor sentido de cuidado y sostenibilidad para su endogrupo (asociado al APS). En efecto, siguiendo la teoría de la identidad social (Tajfel, 1984, 1982) se puede explicar que cuando las personas están fuertemente identificadas con su grupo de pertenencia, como el nacional en el caso de los emprendedores comerciales, procuran mantener representaciones positivas del mismo y buscan privilegiar mayores beneficios para la preservación y protección de este (Espinosa, 2011; Tajfel, 1984, 1982). Es así que un mayor APS garantizaría mayores beneficios endogrupales a largo plazo, posicionando a las personas de manera más colectivista y considerada por sus connacionales, buscando generar mayor valor social y ambiental (Nicholls, 2006; Verissimo, 2008; Verissimo y Guareschi, 2005) para el grupo de pertenencia nacional, cuando hay una mayor identificación con el mismo.

Estos resultados son coherentes también con análisis realizados con emprendedores comerciales desde su perfil axiológico (Marulanda Valencia et al., 2014; Moriano et al., 2001) reconociéndoles, en el contexto específico peruano, como más orientados por valores de autopromoción y conservación (Vera et al., 2021). Particularmente la orientación a la conservación, comprendida por valores de tradición, conformidad y seguridad, es específicamente identificada en emprendedores comerciales peruanos y dado que resulta un valor contrario al tradicional perfil innovador que supone el emprendimiento, requiere comprenderse por el contexto altamente colectivista y conservador peruano que privilegia mantener el orden social y el gregarismo (Espinosa Pezzia et al., 2017; Vera et al., 2021). Esta contextualización del perfil axiológico del emprendedor comercial peruano, como conservador y gregario, resulta un buen complemento comprensivo a las correlaciones aquí halladas entre APS e Identidad, pues integra a la explicación, ya argumentada desde la teoría de la identidad social, el hecho de que aquí el APS tendrían un propósito preservador para la seguridad del endogrupo, en este caso, el nacional. De manera complementaria, percibir al endogrupo como más cálido y competente, también se relacionaría con el posicionamiento empático (Cartwright y Craig, 2006; Mair y Noboa, 2006) y empoderador (Kneiding y Tracey, 2009; Martin y Osberg; 2007; Ovais y Li 2016) que supone el APS y que sería coherente con la apuesta por sentirse capaz de aportar valor social de manera benevolente a los conciudadanos ( Alter, 2003; Caballero et al., 2014; Guzmán y Trujillo, 2008; Kliksberg, 2012; Nga y Shamuganathan, 2010).

Resulta de interés señalar que la única variable que no correlaciona en el grupo comercial con el APS es el autoestereotipo de moralidad. Considerar el APS disociado de la autopercepción de moralidad a nivel teórico podría parecer disonante, pues bien, se ha definido como principio del APS, el claro posicionamiento de una conciencia moral que impacta en la visión social (Leisinger, 2007; Nga y Shamuganathan, 2010; Shrivastava, 2000; Whitman, 2011). Sin embargo, este resultado cobra sentido a la luz de las condiciones contextuales de exclusión y de necesidad en que surgen muchos de los emprendimientos en el Perú (Campaña, 2012; Farber et al., 2015; Vera et al., 2016), cuya razón de existencia está supeditada a motivos de supervivencia más que de aporte social altruista, por lo que, los niveles de APS más altos en este grupo de emprendedores, se orientarían a buscar beneficios sostenibles en función de garantizar la propia supervivencia, claro está, con un matiz colectivo dada la identificación con el país al que se pertenece. Así que se podría comprender que el APS, en tanto no se correlaciona con una autorrepresentación de moralidad en emprendedores que no tienen como misión de sus iniciativas la creación de valor social, se basaría en un proceso que está más próximo a la autoconservación, en consonancia con la teoría de la identidad social (Hogg y Abrams, 1988; Tajfel, 1984, 1982) y el perfil conservador y gregario de los emprendedores comerciales peruanos (Vera et al., 2021), que a la autotrascendencia como apuesta por generar un bien más allá de los intereses particulares del individuo y su grupo de pertenencia (Bikse et al., 2015; Irengun y Arikboga, 2015; Helmsing, 2015; Seelos y Mair 2005; Mair y Martí 2006; Sullivan et al., 2003; Zhang y Swanson, 2014).

Cerrando con la discusión del rechazo de la Hipotesis 2, es de interés señalar la peculiaridad de los resultados para el grupo de emprendedores sociales, en el que no hay ninguna correlación entre la identidad nacional y el APS, aun cuando estos participantes han puntuado más alto en todas las variables medidas. Este sugerente resultado, será discutido en conjunto con la Hipótesis 3, que ha sido planteada en función de analizar la dirección e influencia de las variables, considerando el APS como variable dependiente de la identidad nacional.

Para la Hipótesis 3, se obtiene que en el grupo de emprendedores sociales, en consonancia con la ausencia del correlaciones entre variables, no se presenta tampoco ningún modelo de regresión, lo que, aunque en principio parece contra intuitivo, podría explicarse precisamente por las características psicológicas que varios estudios han señalado respecto a los emprendedores sociales, quienes tendrían una visión más universalista y benevolente sobre la realidad (Irengun y Arikboga, 2015; Mair y Martí, 2006; Mair y Schoen, 2007;Swanson y Zhang, 2011), que hace que sus prácticas de sostenibilidad y generación de valor social busquen ser trascendentes (Bikse et al., 2015; Vera et al., 2021; Zhang y Swanson, 2014) y rebasen los objetivos individuales o del endogrupo con el que se identifican, para proyectarse a la humanidad y a la naturaleza en general, más allá de un interés autorreferenciado en términos de nacionalismo.

Este análisis permite entender por qué es posible que los emprendedores sociales participantes en este estudio hayan tenido puntajes más altos en todas las variables y sin embargo las mismas no se correlacionen pues, aunque claramente se identifican como peruanos y parecieran estar orgullosos de serlo, con una mirada mucho más apreciativa sobre los autoestereotipos nacionales, su APS no estaría condicionado al sentido de pertenencia positiva con el grupo nacional, sino con una visión moral y sistémica que les responsabiliza por sus impactos a mayor escala (Horacio, 2015; Lampis, 2013; Mancilla, 2015; Stoll, 2015), experimentándose como ciudadanos del mundo. Es decir, los emprendedores sociales no requieren como justificación para velar por la sostenibilidad y el aporte social en sus iniciativas, el querer hacer bien a su país en particular, sino el querer aportar al mundo y transformar la sociedad de una manera mucho más abarcadora. Por eso las variables de identidad y APS puntúan alto, pero no se correlacionan entre sí, porque son dimensiones paralelas en la vivencia de aporte y autotrascendencia social de estos emprendedores (García y Valencia, 2009; Vera et al., 2017).

Por su parte, el resultado de las regresiones obtenido en el grupo de emprendedores comerciales plantea un panorama interesante no solo a nivel de discusión teórica sino también de posibilidades de intervención social, en tanto permite entender que a más identificación con el país y percepción del peruano como competente, hábil o capaz de hacer bien las cosas (Integración, 2015), mayor APS tendrá el emprendedor. Habría un mayor APS conforme se siente más pertenencia al grupo nacional el cual se buscaría mejorar, proteger y considerar de manera sostenible, sintiéndose capaz de sumar positivamente al mismo. Esto induce a la oportunidad de que el APS, en tanto variable actitudinal capaz de modificarse, pueda ser promovido por elementos de la identidad nacional en emprendedores que no tienen a la base de sus prácticas una conciencia de sostenibilidad, ni buscan de forma consciente y contundente la creación de valor social. Una mayor consciencia de la corresponsabilidad con el país llevaría a una mayor consciencia de sostenibilidad, para la búsqueda de valor social y ambiental junto al económico. Lo cual resulta relevante en un país que, como ya se ha mencionado, basa muchas de sus prácticas emprendedoras en la informalidad, recursividad, supervivencia y exclusión (Campaña, 2012; Farber et al., 2015; Ghezzi y Gallardo, 2013; Vera et al., 2016).

Promover identificaciones positivas sobre el país y potenciar la autopercepción de competencia, podría favorecer que más emprendedores se sumen a realizar acciones sostenibles que equilibren las brechas económicas, sociales y ambientales. Dado que la identidad nacional, en tanto constructo, no es una estructura inamovible, sino que más bien se trata de un proceso en continua actualización (Espinosa, 2011; Hogg y Abrams, 1988; Hogg y Ridgeway, 2003; Nigbur y Cinnirella, 2007; Tajfel, 1982) encontrar que esta puede ser predictora del APS, ofrece posibilidades de pensar programas de intervención con emprendedores no sociales en aras de incrementar sus prácticas de creación de valor social.

Conclusiones

El presente estudio es original y aporta al campo del conocimiento del emprendimiento, en tanto relaciona variables poco exploradas con esta población y que, a la luz de los resultados obtenidos, ofrecen un campo de indagación interesante sobre la posibilidad de incidir en las prácticas de sostenibilidad desde el elemento de identificación nacional, en emprendedores comerciales. Lo que plantea futuros alcances y líneas de investigación que se proyectan dentro de esta vinculación entre elementos de identidad nacional y las acciones emprendedoras sociales. Sería de interés poder replicar este estudio en otros países con características cercanas o disímiles a las de Perú, para poner a prueba el modelo en contextos diferentes.

Los resultados por otra parte confirman también lo que ya otros estudios con emprendedores sociales han señalado a nivel de sus características personales y axiológicas, en tanto para ellos la apuesta por la sostenibilidad y la generación de valor social trasciende las fronteras locales y se asume una responsabilidad compartida, colectiva y universalista con las acciones que se ejercen sobre el mundo en general. Se trataría de un nivel de posicionamiento moral más complejo que difícilmente se podría buscar inducir en otro tipo de emprendedores no sociales, pues las variables personales y contextuales que llevan a este desarrollo moral universalista podrían ser diversas y complejas y rebasan los alcances de este estudio. Sin embargo, el estudio si plantea la posibilidad de generar mejoras en las acciones de sostenibilidad, por la intervención en la identificación con el país, lo que a nivel gubernamental y educativo podría ser promovido con campañas masivas que favorezcan una imagen amable, benevolente y solidaria con el país, para generar orgullo y sentimientos de responsabilidad compartida por la patria.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, debe señalarse que dado que la muestra es solo de emprendedores en Lima, aunque bien se trata de la capital que concentra a más de un tercio de la población nacional, podría tomar otros matices en una muestra nacional más amplia. El que no existan otros estudios sobre la relación entre estas variables con población emprendedora ha dificultado la anticipación de los resultados y el planteamiento del modelo de regresión, sin embargo, la exhaustiva revisión de literatura en ambos constructos permitió que, una vez obtenidos los resultados, fuera viable hacer una discusión rica y valiosa sobre el tema. Enriquecer la discusión desde los hallazgos de otros estudios locales basados en constructos afines, como los valores, ha contribuido a comprender en mayor profundidad los resultados, por lo que, a nivel de alcances futuros de este tipo de estudios, resulta importante generar un campo de investigación que profundice en los perfiles de los emprendedores nacionales de cara a propiciar en ellos mayores orientaciones hacia el bienestar social y ambiental, en tanto actores importantes en el mercado que podrían liderar el necesario cambio hacia una sociedad más justa, consciente y sostenible.

Como se ha señalado en la discusión, la comprensión del comportamiento emprendedor social y comercial, con sus diferencias respecto a su aproximación a la sostenibilidad, abre también un campo de posibles intervenciones sociales concretas, en este caso asociadas a promover el orgullo y pertenencia nacional para formar mayores disposiciones al bien común y al cuidado del entorno, dando posibilidad de continuar una línea de trabajo para comprender en mayor profundidad los aspectos demográficos que subyacen al posicionamiento desde el APS, con la buena oportunidad de que, al tratarse de una variable actitudinal, la misma puede llegar a ser intervenida, promovida y modificada para un mayor aporte a la sostenibilidad.