INTRODUCCIÓN

El sector anterior maxilar es considerado una región relativamente segura para intervenciones quirúrgicas como la cirugía apical 1; sin embargo, el incremento del número de intervenciones y las variaciones de estructuras anatómicas locales pueden aumentar el riesgo de complicaciones 2,3. El incremento del número de intervenciones en esta región se ha evidenciado, por ejemplo, en una encuesta realizada en endodoncistas estadounidenses, donde se informó que el 99,7 % realizaba cirugías apicales en el sector anterior maxilar 4, así como en un estudio retrospectivo donde se encontró que los residentes de Endodoncia de una universidad peruana realizaban el 65,4 % de cirugías apicales en el mismo sector 5.

Las estructuras adyacentes a los dientes anteriores maxilares se deben considerar en la planificación de la cirugía apical, dada la proximidad a la que se encuentran y porque pueden representar un alto riesgo de daño, por ejemplo, el piso nasal que podría ser perforado durante la intervención y el hueso alveolar donde se realizará la resección. Sin embargo, hay pocos estudios realizados de estas estructuras 1,3.

En este contexto, la cirugía apical se convierte en una alternativa para eliminar la patología periapical cuando los tratamientos convencionales o retratamientos endodónticos no son apropiados o han fallado. Las tasas de éxito se incrementan entre 88,9 % y 100 % cuando se utiliza microcirugía con técnicas modernas, como la iluminación potente, la magnificación, los instrumentos microquirúrgicos y los materiales de relleno radicular (6.

La indicación de cirugía apical se basa en aspectos clínicos y radiológicos; para el estudio radiológico pueden ser usadas imágenes bidimensionales (2D) o tridimensionales (3D). Actualmente, la evaluación 3D mediante tomografía computarizada de haz cónico (TCHC) es el método de elección recomendado por la Asociación Americana de Endodoncistas (AAE) para la planificación prequirúrgica de cirugía apical, pues permite la localización del ápice radicular y la evaluación de su proximidad a estructuras anatómicas anexas, además que utiliza una baja dosis de radiación, bajo tiempo de exposición y tiene alta resolución espacial 3,7,8.

Se han realizado investigaciones sobre la relación entre las raíces de los dientes posteriores y las estructuras anatómicas importantes para el procedimiento de cirugía apical mediante TCHC 6,9,10, así como del riesgo de perforación del seno maxilar 11. En contraste, solo hay dos investigaciones realizadas sobre la relación entre los dientes del sector anterior maxilar y el piso nasal usando TCHC 1,3. Es importante tener en cuenta que estos estudios se realizaron en tomografías de pacientes con diferente tipo de indicación y no exclusivamente en pacientes que recibieron el tratamiento de microcirugía apical.

Por otro lado, los dientes anteriores maxilares con indicación de microcirugía apical pueden tener características imagenológicas propias relacionadas con la periodontitis apical persistente, que van desde la expansión de la cortical ósea en sentido vestíbulo palatino y ápico-coronal 12, que incluye al piso nasal, hasta la destrucción de una o las dos tablas óseas 13,14, por lo que resulta importante hacer la comparación con dientes sin indicación de microcirugía apical para saber en qué tanto consiste esta diferencia.

El objetivo del presente estudio fue evaluar la distancia de la raíz a las tablas óseas vestibular y palatina, y al piso nasal de dientes anteriores maxilares con indicación de microcirugía apical; además, se hizo la comparación con los contralaterales sin indicación de microcirugía apical.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. La muestra se determinó por conveniencia y estuvo conformada por las imágenes TCHC de 44 dientes anteriores maxilares con indicación de microcirugía apical de la Clínica Dental Docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CDD-UPCH) desde el año 2017 hasta el 2020, y que hayan cumplido con los criterios de inclusión y exclusión. De estas imágenes, se seleccionaron aquellas que presentaban los dientes contralaterales sin indicación de microcirugía apical para la comparación de medidas.

Se incluyeron imágenes TCHC de pacientes a quienes se les haya realizado microcirugía apical en dientes anteriores maxilares y que contaran con imágenes previas al procedimiento tomadas con el mismo equipo tomográfico del servicio de radiología de la UPCH, entre los años 2017 y 2020. Se excluyeron imágenes TCHC de pacientes menores de 20 años, que tengan presencia de reabsorción radicular, fractura radicular o cirugía apical previa del diente con indicación de microcirugía apical, dientes supernumerarios y/o impactados, y neoplasias presentes en el maxilar anterior 3.

Todas las imágenes fueron tomadas con el equipo CS9300 (Carestream Health Inc, Rochester, Nueva York, EE. UU.). Los parámetros técnicos fueron entre 80-90 kV y 5-10 mA con un tiempo de exposición entre 6-20 segundos, campo de visión reducido o mediano (FOV 4 ‘ 4, 5 ‘ 5, 8 ‘ 8 cm). Las imágenes fueron evaluadas por una sola investigadora (SG) en un monitor de 16” de la marca Lenovo con una resolución de 1920 ‘ 1080 píxeles.

Capacitación y calibración

La capacitación se realizó con una especialista en radiología oral y maxilofacial con más de diez años de experiencia, en sesiones teóricas y prácticas sobre el uso del programa a utilizar y se acordó cómo se realizarían las mediciones; para lo cual se seleccionaron 10 imágenes TCHC de la muestra al azar con ayuda de una página web 15. La concordancia intraobservador e interobservador de las mediciones tomográficas se evaluó mediante el coeficiente de correlación intraclase (CCI), con un 95 % de confianza, con un modelo mixto de dos factores y acuerdo absoluto, obteniéndose 0,9 en ambas calibraciones. La concordancia intraobservador se evaluó en dos momentos con tres semanas de diferencia después de la primera medición.

Análisis tomográfico

Para este análisis se empleó el programa CS 3D Imaging y se seleccionó el corte oblicuo para hallar el eje longitudinal del diente en los planos coronal, axial y sagital. Seguidamente, en el plano sagital se realizaron las seis mediciones que determinan las distancias a las tablas óseas y piso nasal, utilizando las herramientas de zoom, así como de brillo, contraste y regla.

Para evitar la fatiga visual, no se evaluaron más de tres exploraciones consecutivas y se programaron descansos después de estas.

Evaluación y mediciones tomográficas

Se usó la metodología de Ducommun et. al 3:

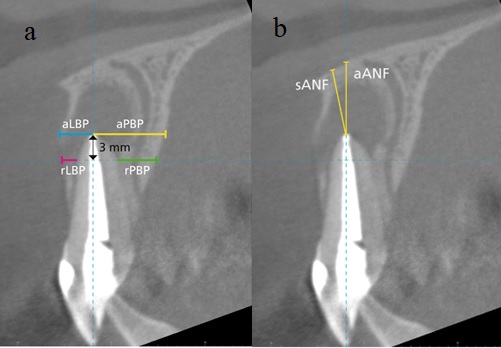

Distancia (mm) de la raíz a las tablas óseas vestibular y palatina en dos niveles diferentes medidos en el plano sagital (Figura 1):

a. Distancia del ápice a las tablas óseas vestibular (ALBP) y palatina (APBP), medidas perpendicularmente al eje longitudinal del diente.

b. Distancia de la superficie radicular a las tablas óseas vestibular (RLBP) y palatina (RPBP) a 3 milímetros del ápice, medidas perpendicularmente al eje longitudinal del diente.

Notas: a) Distancia (mm) de la raíz a las tablas óseas vestibular y palatina en dos niveles diferentes; b) distancia (mm) del ápice al piso nasal en el plano sagital TCHC. Imagen tomada de Ducommun et al. (3).

Figura 1 Mediciones (mm) realizadas en el plano sagital.

2. Distancia (mm) del ápice al piso nasal medida en el plano sagital (Figura 2):

a. Distancia más corta del ápice al piso nasal (SANF).

b. Distancia del ápice al piso nasal en la extensión del eje longitudinal del diente (AANF).

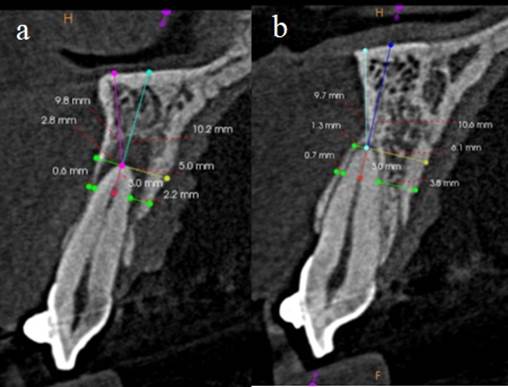

Notas: a) Diente con indicación de microcirugía apical; b) diente sin indicación de microcirugía apical.

Figura 2 Mediciones (mm) realizadas en el plano sagital TCHC.

El presente estudio se realizó luego de recibir la aprobación del Comité Institucional de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CIE-UPCH). Las imágenes se trabajaron garantizando el anonimato de los pacientes, asignando a cada tomografía un número correlativo.

Los resultados se analizaron usando el programa estadístico SPSS versión 26. Se emplearon frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas, y medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar, mínimo, máximo) para las variables cuantitativas. Posteriormente, se obtuvieron las tablas correspondientes.

Para la comparación de grupos, se evaluó la normalidad de los datos mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Para las mediciones con distribución normal, se aplicó la prueba paramétrica t de Student para muestras relacionadas; y para las mediciones sin distribución normal se aplicó la prueba de Wilcoxon. Se trabajó con un nivel de confianza de 0,95 y un nivel de significación de 0,05.

RESULTADOS

Se evaluaron las imágenes tomográficas de 44 dientes con indicación de microcirugía apical de 12 incisivos centrales, 22 incisivos laterales y 10 caninos, pertenecientes a 38 pacientes con un promedio de edad de 47,18 años (20-81 años), distribuidos según el sexo en 13 hombres y 25 mujeres.

Se seleccionaron y evaluaron imágenes de 31 dientes para la comparación con sus respectivos contralaterales sin indicación de microcirugía apical, siendo 31 dientes por grupo: 10 incisivos centrales, 19 incisivos laterales y 2 caninos (62 dientes en total), pertenecientes a 26 pacientes con un promedio de edad de 44,69 años (20-81 años), correspondientes a 12 hombres y 14 mujeres (Tabla 1).

Tabla 1 Características de los pacientes incluidos y de los dientes de la muestra.

| Pacientes | Muestra | Comparación de grupos | ||

|---|---|---|---|---|

| n | % | n | % | |

| Sexo | ||||

| Masculino | 13 | 34,2 | 12 | 46,2 |

| Femenino | 25 | 65,8 | 14 | 53,8 |

| Total | 38 | 100 | 26 | 100 |

| Dientes | ||||

| Incisivo central | 12 | 27,3 | 10 | 32,3 |

| Incisivo lateral | 22 | 50 | 19 | 61,3 |

| Canino | 10 | 22,7 | 2 | 6,4 |

| Total | 44 | 100 | 31 | 100 |

De los 44 dientes evaluados con indicación de microcirugía apical, la distancia desde el ápice a las tablas óseas vestibular (ALBP) y palatina (APBP) fue, respectivamente, 1,78 ± 1,47 mm y 7,48 ± 3,76 mm para el incisivo central; 2,11 ± 1,16 mm y 4,31 ± 2,02 mm para el incisivo lateral; y 1,57 ± 1,57 mm y 8,55 ± 1,83 mm para el canino (Tabla 2.1).

Tabla 2.1 Distancia de la raíz a las tablas óseas vestibular y palatina según el tipo de diente con indicación de microcirugía apical desde el ápice.

| Tipo de diente | ALBP (mm) | APBP (mm) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Media | D. E. | Mediana | Mín. | Máx. | Media | D. E. | Mediana | Mín. | Máx. | |

| Incisivo central (n = 12) | 1,78 | 1,47 | 2,10 | 0,00 | 4,00 | 7,48 | 3,76 | 5,55 | 4,10 | 16,20 |

| Incisivo lateral (n = 22) | 2,11 | 1,16 | 2,15 | 0,00 | 4,10 | 4,31 | 2,02 | 4,60 | 0,00 | 7,00 |

| Canino (n = 10) | 1,57 | 1,57 | 1,50 | 0,00 | 4,30 | 8,55 | 1,83 | 9,00 | 5,40 | 11,30 |

La distancia a 3 mm del ápice desde la superficie de la raíz a las tablas óseas vestibular (RLBP) y palatina (RPBP) fue, respectivamente, 0,98 ± 0,67 mm y 4,26 ± 2,97 mm para el incisivo central; 0,77 ± 0,50 mm y 2,12 ± 1,22 mm para el incisivo lateral; 0,52 ± 0,63 mm y 5,31 ± 1,38 mm para el canino (Tabla 2.2).

Tabla 2.2 Distancia de la raíz a las tablas óseas vestibular y palatina según tipo de diente con indicación de microcirugía apical, a 3 mm del ápice.

| Tipo de diente | RLBP (mm) | RPBP (mm) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Media | D. E. | Mediana | Mín. | Máx. | Media | D. E. | Mediana | Mín. | Máx. | |

| Incisivo central (n = 12) | 0,98 | 0,67 | 0,90 | 0,00 | 2,10 | 4,26 | 2,97 | 3,20 | 1,50 | 11,00 |

| Incisivo lateral (n = 22) | 0,77 | 0,50 | 0,70 | 0,00 | 1,80 | 2,12 | 1,22 | 1,95 | 0,00 | 4,30 |

| Canino (n = 10) | 0,52 | 0,63 | 0,45 | 0,00 | 2,00 | 5,31 | 1,38 | 5,45 | 3,40 | 7,60 |

La distancia del ápice al piso nasal fue medida de dos formas: la distancia más corta (SANF) y respecto al eje longitudinal del diente (AANF). Respectivamente, se encontraron las siguientes medidas según el tipo de diente: 9,56 ± 2,88 mm y 10,19 ± 2,95 mm para el incisivo central; 10,33 ± 2,97 mm y 11,11 ± 3,63 mm para el incisivo lateral; 5,73 ± 2,57 mm y 7,49 ± 3,67 mm para el canino, siendo los caninos los dientes más próximos a la fosa nasal (Tabla 3).

Tabla 3 Distancia del ápice al piso nasal según el tipo de diente con indicación de microcirugía apical: la distancia más corta y respecto al eje longitudinal del diente.

| Tipo de diente | SANF (mm) | AANF (mm) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Media | D. E. | Mediana | Mín. | Máx. | Media | D. E. | Mediana | Mín. | Máx. | |

| Incisivo central (n = 12) | 9,56 | 2,88 | 9,40 | 5,00 | 15,80 | 10,19 | 2,95 | 10,25 | 6,10 | 16,10 |

| Incisivo lateral (n = 22) | 10,33 | 2,97 | 10,30 | 5,50 | 15,70 | 11,11 | 3,63 | 10,40 | 5,70 | 20,70 |

| Canino (n = 22) | 5,73 | 2,57 | 7,40 | 1,90 | 8,20 | 7,49 | 3,67 | 7,95 | 1,90 | 12,90 |

En la comparación de las mediciones de los dientes con y sin indicación de microcirugía apical, solo se encontró una distancia mayor, estadísticamente significativa (p = 0,029), del ápice al piso nasal del incisivo lateral con indicación de microcirugía apical (SANF: 10,24 ± 2,81 mm; AANF: 11,01 ± 3,59 mm), en comparación con el incisivo lateral sin indicación de microcirugía apical (SANF: 9,38 ± 3,09 mm; AANF: 10,04 ± 3,59 mm). Las otras mediciones de la comparación de los grupos de incisivo lateral y todas las de incisivo central no fueron estadísticamente significativas (Tablas 4.1-4.3).

Tabla 4.1 Comparación de la distancia de la raíz a las tablas óseas vestibular y palatina según el tipo de diente con indicación de microcirugía apical con sus contralaterales sin indicación de microcirugía apical, a nivel del ápice.

| Tipo de diente (n = 62) | ALBP (mm) | APBP (mm) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Media | D. E. | Mediana | Mín. | Máx. | p | Media | D. E. | Mediana | Mín. | Máx. | p | ||

| Incisivo central (n = 20) | Con indicación (n = 10) | 1,82 | 1,45 | 2,10 | 0,00 | 4,00 | 0,854 | 7,92 | 3,99 | 6,25 | 4,10 | 16,20 | 0,811 |

| Sin indicación (n = 10) | 1,74 | 0,63 | 1,70 | 0,50 | 2,70 | 8,16 | 5,29 | 6,65 | 4,20 | 22,70 | |||

| Incisivo lateral (n = 38) | Con indicación (n = 19) | 2,03 | 1,15 | 2,20 | 0,00 | 4,00 | 0,456 | 4,39 | 2,17 | 4,70 | 0,00 | 7,00 | 0,314 |

| Sin indicación (n = 19) | 1,96 | 0,81 | 1,90 | 0,50 | 4,00 | 5,59 | 2,00 | 5,00 | 3,10 | 10,60 | |||

| Canino (n = 4) | Con indicación (n = 2) | 2,95 | 1,91 | 2,95 | 1,60 | 4,30 | 7,45 | 2,90 | 7,45 | 5,40 | 9,50 | ||

| Sin indicación (n = 2) | 2,45 | 0,92 | 2,45 | 1,80 | 3,10 | 8,55 | 2,19 | 8,55 | 7,00 | 10,10 | |||

Tabla 4.2 Comparación de la distancia de la raíz a las tablas óseas vestibular y palatina según el tipo de diente con indicación de microcirugía apical con sus contralaterales sin indicación de microcirugía apical, a 3 mm del ápice.

| Tipo de diente (n = 62) | RLBP (mm) | RPBP (mm) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Media | D. E. | Mediana | Mín. | Máx. | p | Media | D. E. | Mediana | Mín. | Máx. | p | ||

| Incisivo central (n = 20) | Con indicación (n = 10) | 0,85 | 0,66 | 0,75 | 0,00 | 2,10 | 0,901 | 4,53 | 3,20 | 3,20 | 1,50 | 11,00 | 0,719 |

| Sin indicación (n = 10) | 0,82 | 0,48 | 0,65 | 0,20 | 1,70 | 4,36 | 3,36 | 3,50 | 1,90 | 13,10 | |||

| Incisivo lateral (n = 38) | Con indicación (n = 19) | 0,75 | 0,48 | 0,80 | 0,00 | 1,70 | 0,083 | 2,22 | 1,28 | 2,20 | 0,00 | 4,30 | 0,184 |

| Sin indicación (n = 19) | 0,51 | 0,32 | 0,40 | 0,00 | 1,40 | 2,94 | 1,63 | 2,50 | 0,40 | 7,00 | |||

| Canino (n = 4) | Con indicación (n = 2) | 1,15 | 1,20 | 1,15 | 0,30 | 2,00 | 4,40 | 1,41 | 4,40 | 3,40 | 5,40 | ||

| Sin indicación (n = 2) | 0,80 | 0,28 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 4,20 | 0,85 | 4,20 | 3,60 | 4,80 | |||

Tabla 4.3 Comparación de la distancia del ápice al piso nasal según el tipo de diente con indicación de microcirugía apical con sus contralaterales sin indicación de microcirugía apical: la distancia más corta y respecto al eje longitudinal del diente.

| Tipo de diente (n = 62) | SANF (mm) | AANF (mm) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Media | D. E. | Mediana | Mín. | Máx. | p | Media | D. E. | Mediana | Mín. | Máx. | p | ||

| Incisivo central (n = 20) | Con indicación (n = 10) | 9,63 | 3,15 | 9,60 | 5,00 | 15,80 | 0,225 | 10,10 | 3,23 | 9,80 | 6,10 | 16,10 | 0,682 |

| Sin indicación (n = 10) | 9,03 | 3,47 | 9,60 | 4,70 | 16,40 | 9,86 | 3,80 | 9,95 | 6,10 | 18,80 | |||

| Incisivo lateral (n = 38) | Con indicación (n = 19) | 10,24 | 2,81 | 10,10 | 5,50 | 15,40 | 0,029* | 11,01 | 3,59 | 10,20 | 5,70 | 20,70 | 0,029* |

| Sin indicación (n = 19) | 9,38 | 3,09 | 9,80 | 3,10 | 14,50 | 10,04 | 3,59 | 9,80 | 3,10 | 18,70 | |||

| Canino (n = 4) | Con indicación (n = 2) | 2,20 | 0,42 | 2,20 | 1,90 | 2,50 | 3,25 | 1,91 | 3,25 | 1,90 | 4,60 | ||

| Sin indicación (n = 2) | 1,95 | 0,64 | 1,95 | 1,50 | 2,40 | 3,00 | 1,84 | 3,00 | 1,70 | 4,30 | |||

* p < 0,05: Prueba t de Student para muestras relacionadas

DISCUSIÓN

El presente estudio evaluó la distancia de la raíz a las tablas óseas y piso nasal de dientes anteriores maxilares con indicación de microcirugía apical mediante el uso de imágenes de TCHC; además, se hizo la comparación con los contralaterales sin indicación de microcirugía apical en las imágenes con ambos dientes visibles.

Sobre la distancia del ápice a la tabla ósea vestibular, se encontraron valores parecidos entre los tres tipos de dientes con indicación de microcirugía apical, similar a lo hallado en el estudio de Ducommun et al. 3. El valor mínimo a este nivel hacia la tabla ósea vestibular y palatina fue de 0 mm en los tres tipos de dientes, lo que representa la destrucción de la tabla ósea. Esta destrucción ha sido observada por Paes da Silva et al. 16, quienes encontraron 5,7 % de destrucción cortical en las imágenes TCHC de dientes con periodontitis apical de una subpoblación brasileña; mientras que Bieszczad et al. 14 encontraron que el 55 % de los casos tenían al menos destrucción de una tabla ósea en una muestra polaca. Esta mayor prevalencia del último estudio podría deberse a que no se realizaron mediciones del ápice hacia las tablas óseas, sino que se clasificó la presencia o ausencia de destrucción de la tabla ósea y que fueron imágenes TCHC previas a la microcirugía apical de dientes con periodontitis apical persistente.

Sobre la distancia desde la superficie radicular hacia la tabla ósea vestibular a 3 mm del ápice, se trata de una medida importante, ya que es el lugar de la resección del ápice durante el procedimiento. Según Kim et al. 17, una resección a 3 mm del ápice elimina el 98 % de las ramificaciones apicales y el 93 % de los conductos laterales. Se halló que los valores son menores a este nivel que a nivel del ápice, similar a lo observado en el estudio de Ducommun et al. 3, lo que favorece el acceso porque se realiza en esta tabla ósea. En general, esta medida fue en promedio menor a 1 mm, medida que también fue reportada en un estudio reciente de Um et al. 18, quienes además encontraron que, cuando el espesor preoperatorio de la tabla ósea vestibular a este nivel es menor o igual a 1 mm, la regeneración tisular guiada con injerto y membrana tuvo un impacto significativo en la cicatrización quirúrgica 18.

Por otro lado, se encontró que la distancia del ápice hacia la tabla ósea palatina y la distancia a 3 mm del ápice hacia la tabla ósea palatina es mayor que la distancia hacia la tabla ósea vestibular en los tres tipos de dientes con indicación de microcirugía apical, similar a lo observado en el estudio de Ducommun et al. 3. Saber que hay una mayor distancia hacia la tabla ósea palatina nos brinda seguridad en esta zona palatina en el momento del procedimiento, ya que se encuentra el conducto nasopalatino que, por su variabilidad anatómica y contenido vasculonervioso, debe ser preservado y cuidado 1,2. También se ha reportado la presencia de conductos neurovasculares accesorios en el paladar en poblaciones brasileras y chinas 19,20.

Respecto a la distancia del ápice al piso nasal del incisivo central (AANF), se obtuvo un promedio de 10,19 ± 2,95 mm, similar al estudio de Taschieri et al. 1 con 10,62 ± 2,25 mm, y ligeramente mayor a lo encontrado por Ducommun et al. 3 con 8,82 ± 2,91 mm. Para el incisivo lateral, en este estudio, se obtuvo un promedio de 11,11 ± 3,63 mm, similar a Taschieri et al. 1 con 13,05 ± 2,43 mm, y ligeramente mayor a Ducommun et al. 3 con 9,65 ± 2,81 mm. Esta mayor similitud del presente estudio con el de Taschieri et al. 1 puede deberse a que en ambos la muestra fue de dientes que posteriormente recibieron el tratamiento de microcirugía apical; mientras que la muestra de Ducommun et al. 3 fue de dientes cuyas imágenes fueron tomadas para evaluar la posibilidad de que se realice el tratamiento.

El diente con la menor distancia del ápice al piso nasal (SANF) fue el canino con un promedio de 5,73 ± 2,57 mm, similar al estudio de Ducommun et al. 3 con un promedio de 5,39 ± 2,77 mm; y esto hace referencia a la mayor longitud de este tipo de diente. Una diferencia a resaltar es que en el estudio de Ducommun et al. 3 señala que la cercanía del ápice del canino hacia el piso nasal se dio, en algunos casos, hacia el seno maxilar en vez de al piso nasal; mientras que, en el presente estudio, todos los ápices del canino tuvieron cercanía solo a la fosa nasal. En un estudio previo, se ha observado la extensión del seno maxilar hacia el ápice del canino, que puede darse hasta en el 68,8 % de los casos e incluso puede extenderse hacia los incisivos 21; a pesar de no haberse observado esto en nuestro estudio, debe ser considerado en la evaluación prequirúrgica.

Al realizar la comparación de las imágenes tomográficas de los dientes con y sin indicación de microcirugía apical, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la distancia del ápice y a 3 mm del ápice hacia las tablas óseas vestibular y palatina para el incisivo central y lateral, lo cual puede deberse a la expansión ósea producida por el tamaño de las lesiones periapicales observadas en los casos analizados. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Ducommun et al. 3, quienes hallaron que no hubo diferencia entre el grupo con y sin indicación de microcirugía en las mediciones hechas hacia la tabla ósea vestibular. Esta expansión de la cortical ósea ha sido observada previamente en el estudio de Estrela et al. 13, quienes sugieren agregar esta característica a un nuevo índice de lesión periapical empleando TCHC, llamado CBCT-PAI. Asimismo, se ha demostrado la gran variabilidad del tamaño de las lesiones periapicales 22, que incluyen granulomas y quistes que solo pueden ser diferenciados histopatológicamente 23-25.

Donde sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas fue en la distancia del ápice al piso nasal del incisivo lateral, tanto en la distancia más corta (SNAF) como respecto al eje longitudinal del diente (AANF), siendo la mayor distancia para el incisivo lateral con indicación de microcirugía apical con un promedio de 10,24 ± 2,81 mm, mientras que para el incisivo lateral sin indicación de microcirugía apical fue de 9,38 ± 3,09 mm para la distancia más corta (SNAF). Este hallazgo coincide con el de Ducommun et al. 3 con 9,70 ± 3,12 mm y 9,66 ± 3,44 mm, respectivamente; esto también podría deberse a la expansión ósea producida por el tamaño de la lesión periapical. La expansión ósea de lesiones quísticas radiculares en el maxilar ya ha sido observada previamente por Sukegawa et al. 26; asimismo, se conoce que la mayor frecuencia de quistes perirradiculares se da en el maxilar anterior 25. En el estudio de Kazemipoor et al. 12 se halló que la extensión de las lesiones periapicales de dientes anteriores maxilares era mayor en sentido ápico-coronal, seguido del sentido vestíbulo-palatino y mesiodistal. Adicional a esto, en el estudio de Boubaris et al. 27 se encontró que, a medida que las lesiones periapicales aumentan de tamaño y se expanden dentro del hueso esponjoso, es posible que se propaguen de manera menos uniforme ya que buscan extenderse hacia zonas de menor resistencia.

En este estudio se presentó una metodología reproducible y práctica para hacer una evaluación tomográfica previa al procedimiento de microcirugía apical; además, se mostró que se trabaja en un área con distancias reducidas entre la raíz y las tablas óseas y piso nasal, donde puede encontrarse la expansión o perforación hacia estas estructuras, que son importantes de conocer para estar mejor orientados al momento de realizar la ejecución del procedimiento y evitar complicaciones, así como planificar procedimientos adicionales, como la colocación de injertos óseos y de membrana, y relacionarlos con el pronóstico del tratamiento.

CONCLUSIONES

La distancia de la raíz a la tabla ósea vestibular es menor que la distancia a la tabla ósea palatina del incisivo central, incisivo lateral y canino con indicación de microcirugía apical. La distancia del ápice al piso nasal es menor para el canino que para el incisivo central e incisivo lateral con indicación de microcirugía apical. Los dientes anteriores maxilares con y sin indicación de microcirugía apical muestran distancias similares de la raíz a las tablas óseas y piso nasal. Solo el incisivo lateral con indicación de microcirugía apical tuvo una distancia mayor del ápice al piso nasal que su contralateral sin indicación de microcirugía apical, estadísticamente significativa.