INTRODUCCIÓN

El síndrome de intestino irritable (SII) es una enfermedad funcional intestinal frecuente a nivel mundial, pero con pocos estudios de prevalencia. Su diagnóstico es clínico y se basa en criterios acordados internacionalmente, primero establecidos por Manning, pero actualmente regidos por el Consenso de Roma IV 1,2. El síntoma cardinal es el dolor abdominal, que se asocia a las deposiciones y a cambios en la forma o la frecuencia de ellas. Se distingue un subtipo diarrea, constipación, uno mixto y uno inclasificable 1.

En un metaanálisis publicado en 2012 por Lovell et al., la prevalencia mundial se estimó en 11,2% (9,812,8%) con predominio en mujeres, dependiendo de la zona geográfica analizada y los criterios diagnósticos utilizados. Fue mayor para criterios de Manning que para los de Roma en sus distintas versiones. En el análisis regional, sólo 4 de los 81 estudios analizados correspondían a América del Sur, con publicaciones de Brasil, Perú y Colombia. Se estimó una prevalencia de 21%, la más alta encontrada por región, pero los estudios fueron realizados en poblaciones poco representativas de la diversidad continental 3.

En una revisión de Sperber et al. en 2017 se encontró una prevalencia global de SII de 8,8% y latinoamericana de 17,5%. Del análisis latinoamericano discriminando por criterios diagnósticos, la prevalencia fue 24,8% de acuerdo con los criterios de Manning, 20,4% por Roma II y 15,2% por Roma III. Se citaron trabajos de: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela pero no todos eran en población general 4.

Un reciente metaanálisis publicado por Oka et al., encontró una prevalencia mundial de SII de 9,2% 6-10,8 con la definición de Roma III, incluyendo 53 publicaciones, y de 3,8% 1-4,5 si se consideraban los 6 trabajos disponibles que aplicaron Roma IV. Mientras que el subtipo mixto fue el más frecuente si se consideraba Roma III, el predominio de diarrea fue mayor en aquellos en los que se utilizó Roma IV. La proporción de mujeres fue mayor sin importar los criterios utilizados. Incluía cinco estudios latinoamericanos referenciados 5.

El objetivo de la siguiente revisión es recabar y actualizar los datos de prevalencia de América Latina disponibles para entender mejor el comportamiento regional del SII.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda de trabajos originales, autodefinidos de prevalencia, en las bases de datos Pubmed y Lilacs así como presentaciones en congresos de trabajos originales. Se consideraron trabajos sin límite de tiempo de publicación para maximizar los resultados de búsqueda.

Para Pubmed se utilizaron los términos “irritable bowel sindrome” o “IBS” y “prevalence” en el título de la publicación. Para Lilacs se utilizaron los términos “síndrome de intestino irritable” o “SII” y “prevalencia”.

Una vez enlistados los resultados de búsqueda se definió si se trataba de un estudio de prevalencia en población general o de frecuencia (en poblaciones especiales). Finalmente se incluyeron para el análisis únicamente los primeros.

RESULTADOS

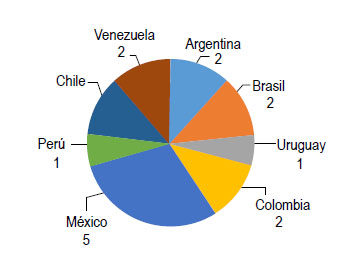

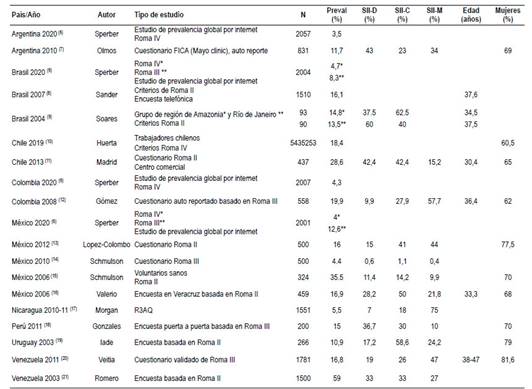

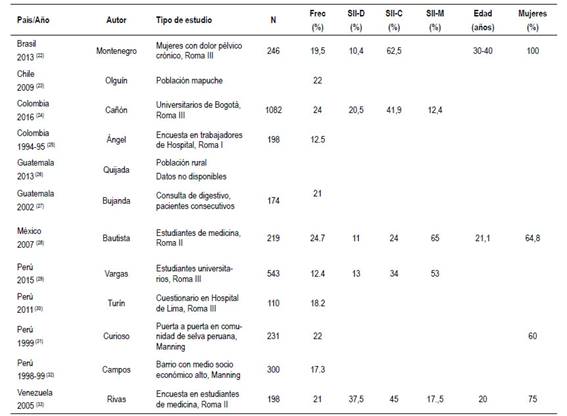

Se encontraron 27 estudios según los criterios de búsqueda establecidos. De ellos, 16 eran en población general. Dos trabajos incluyeron el estudio de prevalencia de más de una población constituyendo finalmente 22 referencias desarrolladas en 9 países (Tabla 1) 6-21. Además, en la búsqueda se encontraron 11 trabajos de frecuencia en poblaciones especiales (Tabla 2) 22-33. El periodo 2010-11 fue el que registró mayor número de publicaciones (Figura 1) y el país que publicó más estudios fue México (Figura 2). Los únicos en utilizar los criterios de Roma IV fueron una publicación de Chile de 2019 y el estudio global de Roma de 2020 que incluyó datos de Argentina, Colombia, Brasil y México (en los dos últimos se utilizó también Roma III). Los criterios diagnósticos más utilizados fueron los de Roma II con nueve registros de prevalencia.

Tabla 1 Estudios de prevalencia de SII en América Latina.

Preval: prevalencia, SII-D: síndrome de intestino irritable tipo diarrea, SII-C: síndrome de intestino irritable tipo constipación, SII-M: síndrome de intestino irritable tipo mixto.

Tabla 2 Estudios de frecuencia de SII en poblaciones particulares de América Latina.

Frec: frecuencia, SII-D: síndrome de intestino irritable tipo diarrea, SII-C: síndrome de intestino irritable tipo constipación, SII-M: síndrome de intestino irritable tipo mixto.

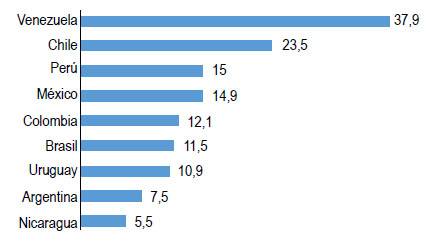

La prevalencia promedio fue 15,4% 4 La prevalencia promedio encontrada por criterios de Roma II fue 23,5% 10,9- por Roma III 11,8% 4,4-19,9) y por Roma IV 6,98% 3,5-18,4. La mayor prevalencia por país correspondió a Venezuela y la menor a Nicaragua (Figura 3).

Figura 3 Prevalencia promedio de SII ordenada por país de América Latina, basada en publicaciones encontradas y expresada en porcentaje.

Para Roma II el país con mayor prevalencia fue Venezuela (59%) y el con menor prevalencia fue Uruguay (10,9%). Si se consideraba Roma III, Colombia presenta la mayor (19,9%) y México la menor (4,4%). Finalmente utilizando los criterios de Roma IV, Chile tuvo la mayor prevalencia (18,4%) y Argentina la menor de toda la serie (3,5%).

Entre los diez trabajos en los que se contaba con distribución por sexo y edad, predominó el femenino (70%; 60-82) y el promedio de edades reportadas fue 34 años.

En 13 trabajos se contaba con clasificación de subtipo. Si se consideraban los criterios diagnósticos, el subtipo mixto fue el más frecuente para Roma III y el subtipo constipación para Roma II. Se desconoce la sub clasificación en las publicaciones que utilizaron Roma IV.

DISCUSIÓN

Esta es la mayor recopilación de datos de prevalencia de SII publicados de América Latina hasta el momento. Se consideraron únicamente cifras provenientes de población general para disminuir sesgos. Los trabajos de frecuencia en poblaciones especiales, si bien no fueron analizados, fueron enlistados por separado (Tabla 2) a fin de aportar mayor conocimiento de las particularidades de la región.

La prevalencia promedio encontrada en esta revisión fue mayor a la global reportada por Sperber et al. en 2017 (8,8%) y en 2020 (10,1% con Roma III y 3,8% con Roma IV), así como la reportada por Oka et al. (9,2%) y Lovell et al. (11,2%) 3-6. Cuando en este último trabajo se consideraron únicamente las cifras de América Latina, la prevalencia encontrada en esta revisión fue inferior a la de ese metaanálisis (21%) 3. Una debilidad de este metaanálisis es el bajo número de publicaciones incluidas para esta región, debido probablemente a que la mayoría están en español y no presentes en los principales buscadores. No es posible saber si esto ha influido en la diferencia encontrada respecto de la presente revisión. Asimismo, cuando se consideraron únicamente las cifras de América Latina del trabajo 2017 de Sperber et al. (17,5%) la prevalencia fue superior a la calculada en la presente revisión. Sin embargo, la prevalencia de la encuesta de la Fundación Roma 2020 fue inferior (con Roma IV fue 4,1% y con Roma III 10,5%) 4,6.

Una fortaleza de la presente revisión es la inclusión de todos los trabajos que fueron encontrados tanto en Pubmed como en Lilacs y aún más, a través de expertos locales se pudo llegar a casi la totalidad de los trabajos originales completos. El análisis de prevalencias globales puede considerarse otra fortaleza, ya que por tratarse de una patología cuyo diagnóstico se basa en criterios clínicos, contar con una cifra intermedia de frecuencia, lograría homogeneizar criterios. Por otro lado, podría interpretarse como una debilidad ya que son frecuencias generadas por criterios diagnósticos y métodos distintos, lo que podría originar sesgos de información.

Determinantes demográfico-geográficos

A pesar de la variabilidad metodológica y diagnóstica, todos los meta-análisis coinciden con el predominio en el género femenino al igual que en la presente revisión 3-6. La incidencia aumentada de infecciones intestinales en la región, podría justificar a través de la teoría post-infecciosa, la mayor prevalencia de SII respecto de la global. Sin embargo, se evidenció gran variabilidad intra-continental, con prevalencias muy disímiles entre países vecinos o, al contrario, prevalencias similares entre países distantes, utilizando criterios diagnósticos comparables 6-21. Varios estudios han demostrado asociación entre SII e infecciones gastrointestinales bacterianas, virales o de otro origen, previas. Se ha planteado que la prevalencia del SII post-infeccioso es 10% y parece estar más relacionada a eventos infecciosos con contacto epidémico que a infecciones individuales como la diarrea del viajero 34.

Los hábitos alimenticios dependen del bagaje cultural de cada persona y están determinados en parte por costumbres regionales. Existen múltiples vías que pueden vincular a los alimentos con los síntomas del SII: efectos osmóticos y de fermentación, alteraciones en la función neuro-hormonal o inmunológica intestinal, cambios en el microbioma o permeabilidad intestinal, entre otros. La comida es una amalgama de muchos componentes, que pueden afectar la función y la sensibilidad intestinal. La respuesta placebo también juega un papel en algunos pacientes. Si una persona cree que ciertos alimentos empeorarán sus síntomas, existe una mayor probabilidad de que esto suceda (6-21).

La microbiota podría tener además un vínculo con estas hipótesis. Aunque aquellos con SII parecen tener una menor diversidad bacteriana, con aumento de Firmicutes y descenso de Bacteroidetes, hasta el momento los hallazgos son inconsistentes y no se han descrito cambios significativos en su microbioma. Aunque los cambios en la dieta tienen un efecto sobre la abundancia de grupos microbianos particulares, la microbiota (en término de especies) es muy estable. Para observar un efecto profundo, el cambio en la dieta tiene que ser dramático 34. Las intervenciones dietéticas pueden mejorar los síntomas de algunos, pero no de todos los pacientes con SII. Se requiere mayor investigación para probar el rol de la microbiota en SII, con un futuro promisorio si se consideran nuevas técnicas de secuenciación más específicas 35.

Países que comparten cultura gastronómica como Uruguay y Argentina, aunque utilizando criterios diferentes (Roma II-FICA), presentaron prevalencias similares (10,9 vs. 11,7) 8,19. Lo mismo se observó entre Colombia y Venezuela utilizando Roma III (19,9 vs. 16,8) 12,20.

La etnia de la población puede influir en el desarrollo de SII. Por un lado, a nivel cultural ya que la interpretación y percepción de los síntomas puede variar. Por otro, el polimorfismo genético también puede conferir susceptibilidad a SII, modulando la inmunidad, la motilidad y la inflamación intestinal 36. Países con la mayoría de sus habitantes con descendencia europea deberían presentar una prevalencia similar a la de ese continente. Con Roma II-III, la prevalencia encontrada en Argentina y Uruguay fue algo inferior a la descrita por Lovell et al. para Europa del sur (15%) 3,8,19. En la encuesta de la Fundación Roma 2020, la prevalencia argentina (3,5%) fue algo inferior, aunque comparable a la encontrada en países como Italia (5%) o España (4,2%) de donde proviene gran parte de su población 6. América está compuesta por un crisol de razas, donde las poblaciones indígenas tienen una fuerte penetrancia. Sin embargo, en la encuesta de Roma 2020, México con alto grado de mestizaje no presentó una prevalencia diferente (4%) a la de otros países de la región y el mundo sin estas características étnicas 6. En un mismo estudio, Soares et al., compararon prevalencias entre una población con componente indígena mayoritario y una muestra de la ciudad de Río de Janeiro, sin encontrar diferencias (13,8 vs. 14,8%) 9. Tampoco se encontraron grandes diferencias de prevalencia con Roma II en Chile entre una población de ciudad en un centro comercial (28%) y otra mapuche (22%) 11,23. Lo mismo ocurrió entre dos estudios peruanos que utilizaron criterios de Manning, uno fue realizado en una comunidad de la selva (22%) y otro en un medio socioeconómico alto (17,3%) 31,32.

Determinantes diagnósticos

De acuerdo con los criterios diagnósticos utilizados, la prevalencia de América Latina parece ser mayor a la reportada internacionalmente si se considera Roma II (24,4%). Sin embargo, si se consideran las publicaciones que utilizaron Roma III, la prevalencia fue de 11,8%, y esto es similar a lo reportado por la encuesta de la Fundación Roma 2020 (10,1%), Oka et al. (9,2%) y Lovell et al. (11,2%). La prevalencia promedio de las publicaciones que utilizaron Roma IV fue superior a la encontrada por la encuesta de la Fundación Roma 2020 (4,1%) y Oka et al. (3,8%). A diferencia de los hallazgos de esta revisión, en la encuesta mencionada la prevalencia latinoamericana no difirió de la global 3-6. Se podría justificar la mayor prevalencia encontrada en esta revisión con Roma IV a la inclusión de un estudio chileno que aplicó los criterios de forma retrospectiva encontrando una prevalencia alta y discordante con el resto 10.

En la presente revisión se encontró que cuanto más actual el criterio de Roma utilizado, menor el valor de prevalencia promedio. La encontrada para Roma II fue más del triple que para Roma IV. Esta disminución de prevalencia con Roma IV concuerda con lo observado en la encuesta de Fundación Roma 2020 donde se comparó Roma III con IV (3,8 y 10,1% respectivamente en encuestas por internet; 1,5 y 3,5% en encuestas domiciliarias) 6. Esto connota que los criterios actuales presentan mayor nivel de exigencia diagnóstica.

El predominio del subtipo constipación no concuerda con lo encontrado por Oka et al., quien describe un predominio del subtipo mixto si se considera Roma III y de diarrea para Roma IV 5.

En conclusión, este es la primera revisión en reunir datos de prevalencia de síndrome de intestino irritable en población general de nueve países de América Latina. La prevalencia promedio encontrada fue 15%. La variabilidad intra-continental fue alta. Si bien esto podría explicarse por muchas determinantes, los criterios diagnósticos utilizados parecen hacer la mayor diferencia. La prevalencia encontrada con Roma II fue aproximadamente el triple que la encontrada con Roma IV.