INTRODUCCIÓN

La evaluación nutricional de la población infantil es un elemento importante en la toma de decisiones que permiten elaborar estrategias para enfrentar los problemas que se encuentren. Dentro de esta problemática el sobrepeso y la obesidad ocupan un lugar preponderante. Un estudio realizado con adolescentes en 58 países de ingresos medios y bajos reportó 17,3% de sobrepeso y 8,6% de obesidad y con un rango para la obesidad de 0,1% en Vanuatu a 35% en Niue 1. Estas prevalencias muestran una tendencia al incremento, lo que ha sido demostrado para el período comprendido entre los años 1975 y 2016 ( 2 ) . Recientemente se estimó que existen 107 millones de niños y niñas obesos en el mundo ( 3 ) .

La obesidad en el Perú no se encuentra al margen de esta situación, se ha observado un incremento del 4,4% al 14,8% y del 1,3% al 7,5% en niños de 6 a 9 años y adolescentes respectivamente, período comprendido entre 1975 al 2013 4,5.

Las complicaciones generadas por la obesidad son múltiples y algunas se encuentran asociadas a factores de riesgo cardiovascular, entre ellas las dislipidemias. Esto debería ser tomado en cuenta ya que el riesgo para la salud se incrementa puesto que ambas se potencializan al presentarse a tan temprana edad. Otra de las comorbilidades a tener en cuenta es el hígado graso no alcohólico que se ha convertido en la causa más común de trastorno hepático crónico 6.

En 1980, Khuory et al, en el Cincinnati Lipid Research Clinics Princenton Study, fue uno de los primeros en llamar la atención de la presencia de factores de riesgo cardiovascular en niños de 6 a 19 años 7. Posteriormente, Freedman reportó que el 70% de niños y niñas obesos presentaron al menos un factor de riesgo cardiovascular como dislipidemia, presión arterial alta o RI 8. En nuestro país, en una población infantil que recibió atención hospitalaria por sobrepeso y obesidad, se encontró prevalencias altas de RI, síndrome metabólico (SM) y de alteraciones lipídicas 9.

Las alteraciones lipídicas en la infancia siguen un patrón que va asociado con la obesidad y que se manifiesta en una elevación moderada a severa de los triglicéridos (Tg), una elevación muy leve de lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) y un nivel reducido de lipoproteínas de alta densidad (C-HDL), demostrándose que este patrón se encontraba relacionado con el inicio y la progresión de las lesiones ateroscleróticas en niños y adolescentes 10.

En ese sentido, estudios que se realizaron en autopsias y con los antecedentes de la mayoría de esas personas fallecidas, revelaron que las lesiones de aterosclerosis referidas a las estrías grasas y placas fibrosas se encontraban desde los dos años de edad y que el grosor de la placa estuvo directamente relacionado con la edad, el índice de masa corporal (IMC), el colesterol total (CT), los Tg el C-LDL e inversamente proporcional a las concentraciones de C-HDL 11.

El objetivo del presente estudio fue determinar los factores de riesgo cardiovascular en una población escolar del sexo femenino, que presentó exceso de peso, y su asociación con variables socio-demográficas.

MÉTODOS

Población

La población estuvo conformada por todas las escolares (n=2001), matriculadas en el nivel primario y secundario de un colegio parroquial ubicado en Lima Metropolitana para el año 2018. En este colegio sólo estudiaban personas del sexo femenino y cuyas edades estuvieron comprendidas entre los 6 a 17 años.

Variables antropométricas

A todas las escolares se les pesó y talló de acuerdo a la metodología internacionalmente aceptada 12. Con ambas medidas se calculó el índice de masa corporal (IMC) (p/t2) y para identificar a las personas con exceso de peso se usó la población de referencia dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con los siguientes criterios: de 85 a 95 y más de 95p para sobrepeso y obesidad, respectivamente 13. Asimismo, se midió la circunferencia de la cintura (CC) en el punto medio que va entre el reborde inferior de la última costilla y el borde superior de la espina ilíaca 14) y para identificar riesgo se usaron los valores correspondientes al 90p de la población de referencia dada por el National Center for Health Statistics (NCSH) 15.

Variables bioquímicas

Se seleccionó a aquellas estudiantes con sobrepeso (n=179) u obesidad (n=344) y que adjuntaron el consentimiento informado de los padres debidamente firmado. Después de un ayuno de 12 horas, se determinó en sangre venosa: CT, C-HDL, C-LDL, Tg, glucosa e insulina basal. Con estos 2 últimos, mediante la ecuación de Matthews (Insulina uUI/mL * glicemia mmol/dL/22,5) se calculó el Homeostatic Model of Assesment Index (HOMA-I) y para definir RI un valor de ≥3,16 16, estas mediciones fueron realizadas en las personas con obesidad. En el caso de las alteraciones lipídicas se tomaron en cuenta los criterios siguientes: hipercolesterolemia ≥ 200 mg/dL, C-HDL bajo ≤ 40 mg/dL, C-LDL alto ≥ 130 mg/dL e hipertrigliceridemia para niños menores de 9 años ≥ 100 mg/dL y para niños de 10 a 19 años ≥ 130 mg/dL y C-noHDL ≥ 145 mg/dL. El colesterol no HDL (C no HDL) fue calculado restándole al valor del CT el que correspondía al C-HDL. La dislipidemia se diagnosticó en personas con al menos un valor lipídico anormal 10.

Características socio-demográficas

La información fue proporcionada por la madre, padre o tutor mediante una encuesta que se le hizo llegar a su domicilio, respecto a los siguientes aspectos: peso al nacimiento (> 1000 a ≤ 2500 y > de 2500 a 4000 g) (n= 1363), antecedentes familiares (referidos a enfermedades crónica no transmisibles de los padres y/o abuelos y se los categorizó en sin antecedentes o con antecedentes independiente del número) (n=1357) y si recibió lactancia materna (n=534).

Referente a la lactancia materna, se tomaron en cuenta, en un grupo, a las niñas que lactaron exclusivamente leche materna 6 meses o más y en el otro a aquellas que no cumplieron con esta premisa.

La escolaridad de la madre fue tomada de los registros que tiene el colegio (sin instrucción, primaria, secundaria y superior) (n=2001) y para los fines del análisis la variable fue categorizada en dos grupos (sin instrucción con primaria en el primer grupo y secundaria con superior en el segundo grupo). El n representa a aquellas personas que respondieron las correspondientes preguntas de la encuesta.

Aspectos éticos

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se solicitó el respectivo consentimiento informado de los padres de familia, tomando en cuenta las consideraciones éticas para estudios de investigación en salud y declaración de Helsinki.

Análisis estadístico

Para el análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS 18. Se presentan los datos como promedio y su desvío estándar, así como las prevalencias con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Se usó, para la significación estadística las pruebas de t-Student en lo que se refiere a comparar los promedios y el chi-cuadrado para las variables categóricas. La regresión logística binaria y la correlación de Pearson se utilizaron para determinar la asociación. El nivel de significancia para todas las pruebas fue < 0,05.

RESULTADOS

El promedio y desvío estándar de la edad y de las variables antropométricas y bioquímicas, en mujeres con exceso de peso se muestra en la tabla 1. Se puede observar que las diferencias encontradas entre el sobrepeso y la obesidad, sólo presentan significación estadística la edad, el peso, IMC, puntaje z-IMC y la CC (p<0,001). En lo que respecta a las bioquímicas sus diferencias no fueron significativas.

Tabla 1 Promedio y desviación estándar de las variables antropométricas y bioquímicas en escolares mujeres con exceso de peso.

| Sobrepeso | Obesidad | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Media | DE | Media | DE | p | |

| Edad (años) | 11,4 | 2,9 | 10,8 | 2,8 | 0,001 |

| Peso (kg) | 47,9 | 12,9 | 54,8 | 15,9 | 0,001 |

| Talla (m) | 1,45 | 0,13 | 1,44 | 0,12 | 0,14 |

| IMC (kg/m2) | 22,1 | 2,5 | 25,7 | 3,9 | 0,001 |

| z-IMC | 1,33 | 0,17 | 2,29 | 0,51 | 0,001 |

| Circunferencia de la cintura (cm) | 73,5 | 7,5 | 81,5 | 9,5 | 0,001 |

| Colesterol total (mg/dL) | 165,3 | 27,3 | 169,1 | 27,9 | 0,14 |

| C-HDL (mg/dL) | 42,9 | 4,8 | 43,8 | 5,6 | 0,06 |

| C no HDL (mg/dL) | 122,5 | 25,3 | 125,3 | 25,4 | 0,23 |

| C-LDL (mg/dL) | 101,7 | 54,2 | 100,9 | 22,2 | 0,81 |

| Trigliceridos (mg/dL) | 119,2 | 22,9 | 122,1 | 22,4 | 0,16 |

| Glucosa (mg/dL) | - | - | 90,8 | 9,1 | - |

| Insulina (uUI/mL) | - | - | 14,2 | 3,3 | |

El n del sobrepeso y obesidad para la edad y las variables antropométricas fueron 359 y 631, para los lípidos de 179 y 344 y para la glucosa e insulina 344, respectivamente.

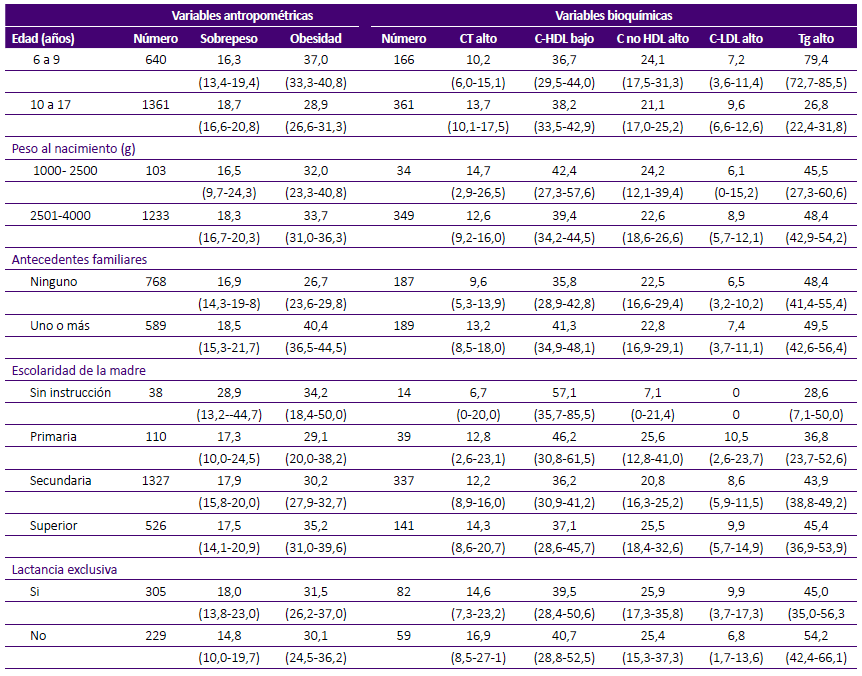

En la tabla 2 se observa que la mayor presencia de sobrepeso se presentó en las niñas de 10 a 17 años (18,7%), en las que nacieron con más de 2501 gr (18,3%), quienes tuvieron más de un antecedente familiar (18,5%), en las que sus madres refieren que no tienen instrucción (28,9%) y las que tuvieron lactancia materna exclusiva (18%). Mientras que para la obesidad el grupo de 6 a 9 años (37%), las que nacieron con más de 2501 gr (33,7%), más de un antecedente familiar (40,4%), en las que sus madres refirieron educación superior (35,2%) y en los que tuvieron lactancia materna exclusiva (31,5%).

Tabla 2 Prevalencia e intervalos de confianza (IC) de exceso de peso y de alteración de los lípidos según variables socio-demográficas, en escolares mujeres.

Las alteraciones de los lípidos en relación a los grupos de edad muestran que la hipercolesterolemia (13,7%), C-HDL bajo (38,2%) y C-LDL alto (9,6%) fueron más prevalente en el grupo de 10 a 17 años, mientras que el C- no HDL alto (24,1%) y la hipertrigliceridemia (79,4%) lo fue en el grupo de menor edad; en cuanto al peso al nacimiento, los que nacieron con un peso menor tuvieron hipercolesterolemia (14,7%), C-HDL bajo (42,4%) y C no HDL alto (24,2%) mientras que los que nacieron con un eso normal C-LDL alto (8,9%) e hipertrigliceridemia (48,4%).

Los que no tuvieron ningún antecedente familiar sólo presentaron una prevalencia mayor con la hipertrigliceridemia (48,4%). En lo que se refiere a la escolaridad de la madre, las mayores prevalencias de hipercolesterolemia (14,3%) e hipertrigliceridemia (45,4%), las presentaron las de educación superior, mientras de C-HDL bajo (57,1%) las analfabetas; y C no HDL (25,6%) y C-LDL alto (10,5%) las de educación primaria. En relación a los que tuvieron lactancia materna exclusiva las alteraciones más prevalentes fueron la hipercolesterolemia (16,9%), el C-HDL bajo (40,7%) y la hipertrigliceridemia (54,2%) mientras que en el otro grupo fueron el C no HDL (25,9%) y el C-LDL alto (9,9%).

En la tabla 3 se observa la presencia de factores de riesgo cardiovascular como son las alteraciones lipídicas, la RI y las dislipidemias del total y de acuerdo a grupos de edad. La RI solo se midió en la población obesa. La mayor presencia de las alteraciones lipídicas, tanto para el total y por grupos de edad, se dio con el C-HDL bajo y con la hipertrigliceridemia, y la menor estuvo dada por C-LDL alto seguida por la hipercolesterolemia. En cuanto a la RI los obesos del grupo de 10 a 17 años presentaron mayor prevalencia (55,4%) que los de 6 a 9 años (53,8%). En todas las categorías estudiadas la presencia de dislipidemias estuvo por encima del 80%.

No se observó ninguna asociación entre la obesidad y la obesidad abdominal con las diferentes alteraciones que presentaron los lípidos. En relación a las variables socio-demográficas las únicas que presentaron asociación significativa fueron los antecedentes familiares (p<0,001) y la escolaridad de la madre (p<0,001) con la obesidad abdominal. Para el análisis se categorizó, en un solo grupo a las sin instrucción con las de primaria, y en el otro grupo a las de secundaria y superior (tabla 4).

Tabla 3 Prevalencia e intervalos de confianza (IC) de factores de riesgo cardio vascular en escolares mujeres con exceso de peso.

| Total (n= 520) | 6 a 9 años (n=165) | 10 a 17 años (n=355) | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Sobrepeso (n=179) | Obesidad (n=341) | Sobrepeso (n=44) | Obesidad (n=121) | Sobrepeso (n=135 | Obesidad (n=220) | |||||||

| % | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% | |

| Hipercolesterolemia | 12,8 | 8,2-18,1 | 11,8 | 8,5-15,4 | 11,4 | 2,4-21,6 | 9,9 | 5,1-16,1 | 13,4 | 7,9-19,3 | 12,8 | 8,4-17,8 |

| C-HDL bajo | 33,7 | 26,9-40,6 | 39,2 | 33,5-44,2 | 31,8 | 17,6-46,2 | 38,8 | 31,1-47,7 | 35,1 | 27,5-42,9 | 39,4 | 32,1-45,7 |

| C no HDL alto | 22,5 | 16,8-28,7 | 21,2 | 16,9-25,5 | 26,7 | 14,3-40,4 | 23,1 | 15,7-31,9 | 20,9 | 13,9-27,9 | 21,5 | 16,2-26,9 |

| C-LDL alto | 8,4 | 4,5-12,5 | 8,8 | 6,0-11,9 | 6,8 | 0-14,9 | 7,4 | 3,7-13,1 | 9,0 | 4,4-14,0 | 9,6 | 5,9-13,8 |

| Hipertrigliceridemia | 36,9 | 29,3-43,0 | 47,5 | 41,6-52,8 | 70,5 | 55,9-83,7 | 82,6 | 75,9-88,9 | 25,9 | 18,4-33,6 | 28,2 | 22,2-34,6 |

| Dislipidemia | 82,6 | 76,4-88,2 | 82,0 | 78,2-85,8 | 86,4 | 75,0-95,1 | 84,5 | 75,0-93,5 | 81,3 | 74,6-88,0 | 84,3 | 77,6-90,2 |

| RI (HOMA-I) | - | - | 55,4 | 50,0-60,7 | - | - | 53,8 | 44,3-63,6 | - | - | 55,0 | 48,5-61,1 |

RI: resistencia a la insulina

Tabla 4 Modelo bivariado de la asociación de obesidad y obesidad abdominal con factores socio-demográficos y de riesgo cardiovascular, en escolares mujeres con exceso de peso.

| Sobrepeso/obesidad | Obesidad abdominal | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| β | IC (95%) | β | IC (95%) | ||

| Edad (años) | 6 a 9 | 1 | Ref. | 1 | Ref. |

| 10 a 17 | 0,76 | 0,53-1,07 | 0,99 | 0,71-1,32 | |

| Peso al nacimiento (g) | ≤ 2500 | 1 | Ref. | 1 | Ref. |

| > 2500-4000 | 1,08 | 0,58-2,04 | 1,17 | 0,63-2,16 | |

| Antecedentes familiares | Ninguno | 1 | Ref. | 1 | Ref. |

| Uno o más | 1,33 | 0,95-1,86 | 1,70 | 1,22-2,35 | |

| Escolaridad de la madre | Primaria | 1 | Ref. | 1 | Ref. |

| Secundaria | 1,18 | 0,88-1,59 | 1,50 | 1,14-1,99 | |

| Lactancia exclusiva | Si | 1 | Ref. | 1 | Ref. |

| No | 1,16 | 0,68-1,97 | 0,88 | 0,53-1,47 | |

| Hipercolesterolemia | No | 1 | Ref. | 1 | Ref. |

| Si | 0,99 | 0,58-1,70 | 1,02 | 0,53-1,96 | |

| C-HDL bajo | No | 1 | Ref. | 1 | Ref. |

| Si | 0,77 | 0,53-1,13 | 1,06 | 0,69-1,62 | |

| C-LDL alto | No | 1 | Ref. | 1 | Ref. |

| Si | 1,07 | 0,56-2,05 | 0,63 | 0,27-1,47 | |

| C no HDL alto | No | 1 | Ref. | 1 | Ref. |

| Si | 0,98 | 0,36-1,52 | 0,86 | 0,52-1,44 | |

| Hipertrigliceridemia | No | 1 | Ref. | 1 | Ref. |

| Si | 1,18 | 0,78-1,17 | 0,91 | 0,57-1,46 | |

Los niveles de correlación entre las variables antropométricas mostraron que las únicas que fueron positivas y con significancia son: para el IMC con el C-HDL (r=0,175) y Tg (r=0,137); para el puntaje-z el CT (r=0,116), Tg (r=0,088) y el C- no HDL (r=0,109) y para la CC con el C-HDL (r=0,167) y los Tg (r=0,159), tal como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5 Niveles de correlación entre variables antropométricas y bioquímicas de escolares mujeres con exceso de peso.

| CT | C-HDL | C-LDL | Tg | C no HDL | |

|---|---|---|---|---|---|

| IMC | 0,061 | 0,175 ** | -0,019 | 0,137,** | 0,03 |

| z-IMC | 0,116** | 0,083 | 0,032 | 0,088* | 0,109 * |

| CC | 0,066 | 0,137,** | -,015 | 0,159,** | 0,037 |

** La correlación es significativa al nivel 0,01

* La correlación es significativa al nivel 0,05

DISCUSIÓN

La obesidad es una enfermedad que ha aumentado progresivamente en todo el mundo, afectando también a niños y adolescentes, comprometiendo su salud futura por la aparición temprana de sus complicaciones. En estudios nacionales, las prevalencias de exceso de peso (sobrepeso y obesidad), de la población infantil no fueron tan altas como las reportadas en los adultos 4. En ambos grupos se ha mostrado un incremento y cuya localización se dió en mayor medida en ciudades ubicadas en la costa incluyendo Lima Metropolitana. Sin embargo, no debe extrañar que en algunos sitios existan prevalencias muy por encima de las mostradas a nivel nacional; en ese sentido, un estudio realizado en Lima Metropolitana, con 11 743 niños comprendidos entre 6 a 12 años, de 28 colegios de un nivel socioeconómico alto, se encontró, que en 10 de ellos, las prevalencias de obesidad estuvieron por encima del 30% 17, cifras similares a lo reportado en el presente estudio, con la diferencia que nuestra población estudiada perteneció a un colegio de nivel socioeconómico medio.

Se conoce ampliamente la serie de complicaciones que genera la obesidad y que el desarrollo temprano de las mismas ya es evidente en la población infantil. En ese sentido, un estudio realizado en adolescentes obesas, en un centro educativo estatal, reportó que el 24,7% presentaba RI 18; y otro, en el mismo grupo, que acudía al hospital a consultar por su obesidad, con un 77,8% 9.

En el presente estudio se incorporó a niñas obesas de 6 a 9 años, encontrando que tanto en este grupo como el de adolescentes, la mitad tenía RI. Cifras menores fueron reportadas en los Países Bajos donde el 37% del nivel primario de escolaridad, el 52% del secundario, y 47,4% en el grupo de mujeres del total, tuvieron RI 19. En Italia, el 43,8% presentó RI 20. La presencia de esta complicación es una seria advertencia estar considerado como un estado pre-diabético.

Otra de las complicaciones encontradas fueron las alteraciones lipídicas, cuyos hallazgos más prevalentes fueron la hipertrigliceridemia, el C-HDL bajo, y una presencia menos importante de CLDL. Estos resultados están encuadrados dentro de lo que se considera como las características de un patrón de comportamiento. Nielsen et al reportó en niños de 6 a19 años, con exceso de peso, hipercolesterolemia 7,1%, hipertrigliceridemia 14,8%, C-HDL bajo 12,7% y C-LDL alto 6,8% 21.

En Argentina, en niños de 10 a 14 años con sobrepeso y obesidad, sus prevalencias fueron hipercolesterolemia (12,5 vs 15,8%), C-HDL bajo (18,7 vs 23,0%), CLDL alto (15,5 vs 18,2%) e hipertrigliceridemia (18,9 vs 26,7%), respectivamente 22. A diferencia de lo reportado en esta investigación, en el mencionado estudio se encontraron valores significativamente más altos de C- HDL en los con sobrepeso y de triglicéridos en las obesas. En Ecuador, en obesos de 9 a 16 años reportaron un 8,4% de hipercolesterolemia, 24,7% hipertrigliceridemia, C-Hdl bajo 31,6% y C-LDL alto 6,2% 23.

Los estudios realizados en China cuya población en estudio fue de 7 a 18 años reportaron, para el sexo femenino, prevalencias más bajas que las nuestras como hipercolesterolemia 8,2% hipertrigliceridemia 7,7%, C-HDL bajo 7,8% y C-LDL alto 6,6% y esto quizás debido a que no hicieron hincapié en su estado nutricional 24.

En uno de los estudios poblacionales llevados a cabo en Estados Unidos, en población infantil, que presentaron sobrepeso y obesidad, reportaron prevalencias de hipercolesterolemia (5,8 vs 9,8%), C-HDL bajo (12,5 vs 31,5%) C-no HDL alto (8,0 vs 13,7), respectivamente 25; cifras más bajas que las reportadas en nuestro estudio.

Prácticamente en todos los estudios, las alteraciones lipídicas más prevalentes fueron la hipertrigliceridemia y el C-HDL bajo, y esto podría explicarse por una presencia aumentada de la adiposidad central y por RI la que a su vez induce a una lipólisis aumentada y sobreproducción de ácidos grasos libres que se dirigen al hígado para producir lipoproteínas ricas en Tg que los intercambian con partículas de C-HDL 26. En el caso específico de nuestro estudio, se debe tener en cuenta que para el grupo de 6 a 9 años, se usó un nivel de Tg ≥ 100 mg/dL para identificar la hipertrigliceridemia 10.

De los estudios señalados solamente el de Kit et al 25) reportó las prevalencias encontradas del C no HDL, que en relación al nuestro son bajas. Este es un indicador recomendado para su evaluación en edades tempranas por cuanto es predictiva de tener una dislipidemia persistente 21; y, por otro lado, ha sido considerado como un predictor significativo de la presencia de aterosclerosis dado que corresponde al colesterol de todas las lipoproteínas aterogénicas incluyendo el de las C-LDL, los remanentes de quilo-micrones, las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y sus remanentes, las lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) y la Lipoproteína "a" , o Lp(a) 10. El estudio de Dowla et al también encontró que los niveles de C no HDL fueron asociados significativamente con indicadores de disfunción hepática (alanina amino transferasa y gamma glutamil transferasa) en niños con hígado graso no alcohólico 6.

En cuanto a la presencia de dislipidemias, en el entendido que este término se refiere a la presencia de al menos un parámetro lipídico anormal, nuestro estudio encontró una prevalencia de 82,1% (sobrepeso 82,6 y obesidad 82%), correspondiendo el 67,4% a 1 o 2 anormalidades y el resto a más de 3. La literatura reportó diferentes prevalencias, en Portugal y en niños de 9 años se encontró un 73% y 81% 27, en Argentina en niños de 12 a 14 años 42% y 53%, respectivamente 22. En obesos, las prevalencias fueron en Holanda el 48% 19, en Italia el 35% 20, en los Emiratos Árabes un 53% 28, en Dinamarca 28% 21) y en China 20,6% 24. En Chile el 32% en población escolar, sin especificar su estado nutricional 29.

Kit et al revelaron que los factores nutricionales, como el sobrepeso y la obesidad, son algunos de los factores de riesgo más importantes para dislipidemia 25.

Esta gran heterogeneidad que se observa en las prevalencias reportadas, posiblemente se deba a cuestiones metodológicas relacionadas a la elección de los puntos de corte utilizados tanto para identificar el estado nutricional como para las alteraciones de los lípidos. Asimismo hay que tomar en cuenta que las edades de los grupos estudiados también fueron diferentes. Lo que sí hay que rescatar es que las prevalencias son altas lo que genera una gran preocupación por estar presentes en edades muy tempranas.

Con referencia a las asociaciones, el puntaje z-IMC demostró que correlacionaba positiva y significativamente con el CT (r=0,116, p= 0,05), Tg (r=0,088, p=0,01) y C no HDL (r=0,109, p=0,01), a diferencia de lo reportado por Habib A 30) que encontró correlación positiva y significativa con todos los lípidos a excepción del C-HDL que también fue significativa pero negativa. El puntaje z permite comparar datos de personas de diferentes edades y sexos. Mientras que los indicadores antropométricos que identificaron obesidad (IMC) y obesidad abdominal (CC) presentaron correlación positiva y significativa con el CHDL y los Tg, respectivamente.

Se utilizó la medida de la circunferencia de la cintura porque permitió diagnosticar la obesidad abdominal. Los resultados revelaron que los que tuvieron antecedentes familiares de enfermedades crónicas no degenerativas fueron asociados con un riesgo incrementado de obesidad abdominal (β 1,70 IC 1,222,35) de la misma manera con las madres de educación secundaria (β 1,50 IC 1,141,99). Todas las demás asociaciones para la obesidad y la obesidad abdominal no fueron significativas. Deeb reportó que no solamente encontró una fuerte asociación con los lípidos sino también con el hígado graso no alcohólico 28.

Algunos autores mencionan que los antecedentes familiares sirven como un predictor importante para las diversas comorbilidades en especial la obesidad de los padres que es considerado como un factor importante en el desarrollo de la obesidad debido a factores genéticos y a la "herencia social" de trasmitir hábitos y costumbres relacionados a la elección de alimentos 31. En ese sentido, nuestro estudio no hizo énfasis en preguntar si los padres fueron o no obesos, ya que queríamos ver la presencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en su conjunto.

En cuanto a la relación de la lactancia materna con la obesidad existen varios estudios que muestran un menor riesgo de obesidad en aquellos niños que fueron amamantados; en ese sentido, en un meta análisis reportaron que la LM se asoció con un riesgo significativamente menor de obesidad en los niños 32; sin embargo, cabe señalar que en algunos estudios no observaron ningún efecto protector de la LM exclusiva sobre la obesidad 31, resultado similar al encontrado en nuestro estudio.

En lo que se refiere al peso al nacimiento, no hubo asociación significativa con la obesidad. Los resultados que muestra la literatura son controversiales: algunos encontraron que el bajo peso al nacer se asoció con un menor riesgo de obesidad infantil 32, mientras otros estudios indican que existe un mayor riesgo 33. Por el contrario, peso de nacimiento alto está asociado con un mayor riesgo de obesidad 34.

A todas las niñas a quienes se les pesó y talló se les entregó unos trípticos orientados a fomentar una alimentación saludable y promover la actividad física; y a aquellas que presentaron alguna alteración en cualquiera de los indicadores bioquímicos se citó a los padres quienes recibieron una asesoría en salud por un médico e indicaciones dietéticas por un nutricionista.

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentran no haber estudiado un grupo de varones con exceso de peso con la finalidad de la correspondiente comparación. No se determinó los estadios de Tanner. No se constató la veracidad de la información proporcionada por las madres. El estudio fue transversal lo que impide hacer inferencias de causa y efecto.

Se concluye que la presencia de comorbilidades es evidente en las niñas de 6 a 17 años con exceso de peso. Cuatro de cada cinco niñas presentó por lo menos una alteración de los lípidos. De las escolares obesas, una de cada dos tuvo RI. Todos estos hallazgos comprometen muy seriamente la salud de las encuestadas y amerita que se tomen medidas en forma inmediata.