INTRODUCCIÓN

La historia de la imagen es tan antigua como el propio hombre: circunscrita toda ella a cientos de técnicas, métodos, materiales y aparatología, y encaminada a imitar los mecanismos de visión del hombre o ampliar su experiencia de realidad. Es decir, desde el periodo de la dimensión simbólica de las imágenes de las cavernas y pasando por la invención de la perspectiva lineal hasta los panoramas (del griego ‘visión global’) de los siglos xviii-xix, todos ellos se han conformado respondiendo a las dos dimensiones en las que el hombre ha ido escribiendo la historia de la imagen, cuyo destino próximo en el contexto digital parece ser que es el de la posibilidad de fusionarlas. Tal y como Castañares (2011) señala: “El hombre no sería más que mente y esta, información pura susceptible de ser digitalizada y descargada en una máquina” (p. 61). Y este destino es porque, tal y como apunta Debray (1994),

no existe la imagen en sí misma: su estatuto y sus poderes varían continuamente con las revoluciones técnicas y los cambios en las creencias colectivas. Y, sin embargo, la imagen ha dominado siempre a los hombres, aunque el ojo occidental tenga una historia y cada época su inconsciente óptico. (p. 318)

Así pues, centrándonos en el ojo occidental, podemos afirmar que nos hemos movido en un inconsciente óptico que ha transitado entre la aparatología de la perspectiva lineal, las tecnologías mecánicas de la visión (cámara fotográfica, por ejemplo) y los panoramas del siglo xviii o, lo que es lo mismo, entre los aparatos y las tecnologías que intentaron asemejarse a nuestro “ver”, y los aparatos y las tecnologías que nos han trasladado el “ver” como una experiencia. De este modo, nos hemos movido entre esa construcción del “ver” centrada en el objeto o a partir del estudio del objeto, o el estudio del sujeto o el sujeto como centro del “ver”.

Precisamente, detengámonos en David Hockney (2002) y su reflexión sobre la perspectiva lineal como forma de representación, como forma de “ver”:

El espejo-lente produce un cuadro en perspectiva. El punto de vista es un punto de vista matemático en el centro del espejo. La perspectiva es una ley de la óptica. De modo que ¿fue “inventada”? Esto sucedió en Florencia alrededor de 1420-1430. Hoy en día es la ventana a través de la cual se ve el mundo, con televisión, filmes, cámaras fijas. Los chinos no tienen un sistema así. Se dice que rechazaron la idea de un punto de fuga en el siglo XI porque significaba que el espectador no estaba allí; en efecto, no tenía movimiento; por lo tanto, no estaba vivo, aunque su propio sistema era sumamente sofisticado en el siglo xv. Los rollos se hicieron viajando a través de un paisaje. Si se producía un punto de fuga, esto habría significado que el espectador había dejado de moverse. (p. 286)

El panorama, dentro de todas esas invenciones visuales previas al cine, parece que sí incluía al sujeto como un intento de que el espectador tuviera movimiento en una primera oportunidad de seleccionar su encuadre.

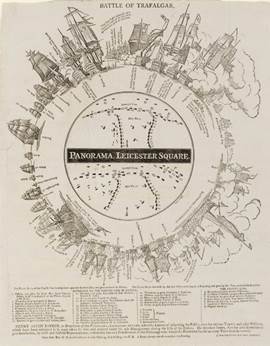

La búsqueda de esta experiencia de la visión de ampliar nuestra experiencia de “ver” arranca en 1787 con el panorama de Robert Barker (véase la Figura 1), en la línea de los rollos chinos en los que nuestra mirada puede viajar.

El sujeto sí está presente en la experiencia del “ver”; necesitamos de su movimiento para que esta imagen tenga su sentido en sí. Peñafiel (2016) afirma que es el inicio del “cambio de paradigma en la construcción de la imagen” (p. 166), del objeto al sujeto, la participación del espectador en la elección del encuadre y que se constata en el 2016 cuando aparece la primera videocámara 360°.

Curiosamente, la investigadora María Dolores Bastida de la Calle (2001) hace la siguiente reflexión:

Hacia los años treinta del [siglo] xix apareció el panorama narrativo, que mostraba la pintura a medida que la enorme banda de lienzo se desenrollaba de un carrete gigante e iba enrollándose en torno a un segundo carrete. Se podría decir que esta técnica anticipaba, de alguna manera, el moderno film del cine, y era también recuerdo de la antigua pintura china en seda, o papel, guardada en rollos. (p. 207)

Los rollos chinos buscaban el movimiento del espectador. El cine fue movimiento, pero solo daba respuesta a una concepción del “ver”; las búsquedas iban también en otra dirección, tal como mostró la invención del panorama. Es decir, un “ver” que nos hiciera sentir estar allí, una experiencia del ver más ampliada en la que fuera el propio espectador el que eligiera su propio encuadre, los tiempos, los momentos, las instantáneas y el orden de esos encuadres. Y añade Bastida de la Calle (2001): “El panorama ofrecía al espectador un modelo que le llevaba a dirigir su mirada de un extremo a otro, sin ceñirse a un punto concreto, al modo de ver el paisaje de los viajeros” (p. 211). Aquí, el formato 360° es respuesta necesaria en la exploración del inconsciente óptico occidental.

La imagen y el “ver” como experiencia, ya sea semiinmersiva o inmersiva -cualesquiera que sean los planteamientos de la imagen 360°-, viene condicionada por el papel del espectador en la elección del encuadre.

Desde los primeros panoramas, pasando por todos los artefactos que vinieron después, todos implican una mayor participación del espectador en el “ver”. Desde un punto de vista epistemológico, podríamos decir que las búsquedas que han recorrido todas esas aparatologías y tecnologías tenían la misma intencionalidad. Si queremos una constatación visual, solo basta asomarnos al panfleto publicitario del panorama que representa Londres y el de la Batalla de Trafalgar, ambos de Robert Barker, en los que se pone énfasis en la visión circular (véanse las figuras 2 y 3).

Nota. De Panorama de Edimburgo, por Robert Barker, 1787

Fig.2. Un vistazo a Londres y Westminster, 1971

Nota. De Panorama de Edimburgo, por Robert Barker, 1787

Fig.3. Panfleto publicitario del panorama que representa la Batalla de Trafalgar

Los diferentes hitos del 360° en España

Si hablamos de hitos, de cambios de paradigma, como apuntamos en la introducción, sabemos que el encuadre es la base sobre la que se fundamenta el sentido per se del director/realizador, sobre la que se va sustentando su trabajo, el inicio de todo significante audiovisual. Pero, ¿qué pasa si esa decisión pasa a ser compartida entre director/realizador y el espectador? Aquí se inicia el punto de inflexión, el cambio de paradigma.

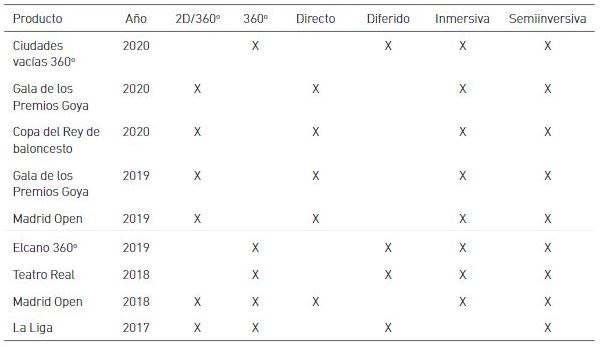

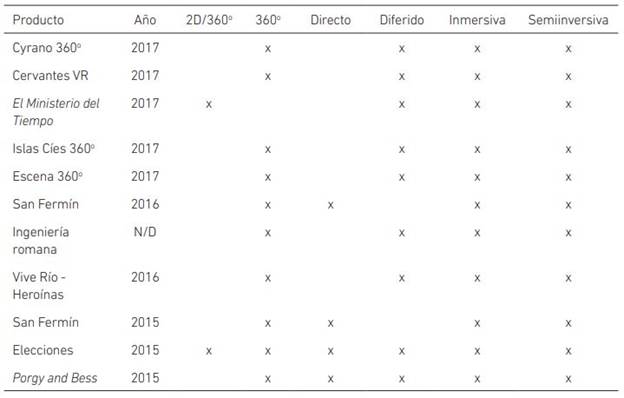

A partir de aquí, abordaremos la cuestión de los diferentes retos narrativos 360° que se han ido asumiendo en el contexto español. El objetivo de esta retrospectiva supone evaluar el grado de innovación de los proyectos realizados por el Lab RTVE. Para ello, proponemos una primera taxonomía o clasificación que nos permita aportar una retrospectiva sólida de la cuestión a estudiar. Así pues, establecemos una diferenciación entre contenidos 2D adaptados a 360°, contenidos 360° que pueden consumirse también en 2D (semiinmersivos) y contenidos genuinamente creados y diseñados en 360° (véase la Tabla 1). Todos ellos pueden diseñarse desde dos planteamientos: experiencias semiinmersivas e inmersivas.

El principal hito en el empuje de las narrativas 360° viene de la popularización en redes del fenómeno. Por ejemplo, Google lanzó el soporte para video 360° en 2015; sin embargo, el primer evento que se retransmitió en esta plataforma fue el festival Coachela (ABC Tecnología, 2017; Mohan, 2016), en el que se ofreció en directo actuaciones de artistas destacados y algunos de los mejores momentos. Paralelamente, se implementó la posibilidad de escuchar con sonido envolvente, elemento muy importante para disfrutar de videos 360°, usando cascos de realidad virtual. Para llevar a cabo estas novedades, YouTube colaboró con compañías como VideoStitch o Two Big Ears que desarrollan tecnologías compatibles con retransmisiones de video y audio espacial.

En España, los medios de comunicación han experimentado este nuevo formato en los últimos años. Benítez de García y Herrera Damas (2018, p. 560) señalan como pionera la grabación de la ópera Porgy and Bess VR (El español, 2015) en el Teatro Real. Asimismo, empleando la misma tecnología, encontramos en el 2016 la retransmisión de los encierros de San Fermín de Pamplona en 360° por parte del diario El País.

A partir del 2016, el Lab RTVE se introduce en los entrenamientos de algunas de las deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016; asimismo, lo hizo con El Ministerio del Tiempo (Olivares et al., 2015-2020) para realizar la grabación del primer episodio de realidad virtual interactiva de una serie de televisión en el mundo.

Tal y como se recoge en la Tabla 1, el ritmo ha sido moderado, pero continuo. El Lab RTVE encabeza la mayoría de los proyectos a excepción de la retransmisión en 360° del Madrid Open (Mutua Madrid Open, 2018), la Copa del Rey de baloncesto (La Opinión, 2020) y el proyecto piloto de La Liga (Real o virtual, 2017) (véase la Tabla 2).

METODOLOGÍA

Una doble perspectiva

El caso elegido ha sido la gala de Los Goya 2020 que se retransmitió en directo de manera tradicional y, simultáneamente, en 360° con una señal en paralelo inmersiva y multicámara, gracias al Lab RTVE, retomando una iniciativa que comenzó en el 2019. La importancia del estudio de este caso radica en que se trata de una de las primeras retransmisiones de un gran evento en directo con la tecnología 360° en España.

El Lab de RTVE, en su web, redactó unas instrucciones para seguir los premios en 360° y definir así en qué consistiría la experiencia:

A las 22 horas, cuando comience la gala de premios, una señal de video inmersivo realizada en directo con 4 cámaras nos permitirá ver la ceremonia como si estuviéramos sentados en primera fila o subidos al escenario del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. (2020a)

En dicha web se explicaban los distintos modos de acceder a una experiencia inmersiva de la gala a través de la web o YouTube. En ambos casos, el usuario podía desplazarse deslizando el dedo sobre la pantalla. También era posible descargarse la aplicación RTVE VR, pensada para crear una experiencia inmersiva acoplando el teléfono móvil en un adaptador que configuraba unas gafas de realidad virtual. Para ello, nos planteamos un estudio desde dos perspectivas:

Entrevista previa

Por una parte, diseñamos una entrevista a los dos responsables del Lab de RTVE (Esther García Pérez y Marcos Martín), ambos encargados del diseño de realización 360° para la gala como una herramienta de acercamiento a la temática centrando las cuestiones en aspectos técnicos y en las posibilidades de la narrativa 360o.

Estudio de caso. Un macro evento en directo en 360°: los Premios Goya

Por otro lado, y partiendo de la entrevista, diseñamos el modelo de investigación con el que abordar los objetivos propuestos:

•Apuntar las bases conceptuales de una construcción de “ver” en 360°.

•Estudiar los diferentes hitos que han marcado el desarrollo del 360° en España a nivel tecnológico y de contenidos.

•Diseñar un modelo de análisis aplicado a un fragmento de una producción en 360°

Dado que se trata de un campo que se presta a una alta subjetividad y su ecosistema es complejo, se opta por una metodología de análisis que nos permita generar un análisis lo más cercano posible a la obtención de datos objetivos. Y es que, según Karam (2018), “se vive en una comunidad de interpretadores y productores de signos, donde cada uno desencadena a su vez nuevos interpretadores y productores” (p. 11).

El análisis denotativo se basa en evidencias, en lo que se ve. Según Pérez Báñez (2014, diapositiva 2), denotar se opone a connotar. Indica, anuncia y sugiere a través de aspectos formales. En contraposición, el análisis connotativo buscará averiguar qué es lo que provoca la imagen. Así, arrojamos luz para averiguar de qué modo se produce el significado (Pérez Báñez, 2014, diapositiva 3).

Según Karam (2006, p. 7), el análisis sintagmático es una técnica estructuralista que busca establecer la superficie del texto y la relación entre sus partes o los conjuntos de ellas entre sí. Según Jessica Samperio (2004), es útil aplicado a textos audiovisuales. Y Karam (2018) se suma a esta corriente alegando que “corresponde a la imagen de una cadena, de la cual el análisis sintagmático deviene de estudiar los eslabones” (p. 7).

Por otro lado, según Samperio (2004), “las relaciones paradigmáticas son las oposiciones y los contrastes de significantes que pertenecen a un mismo sistema, en el texto en el que fueron utilizados” (p. 64).

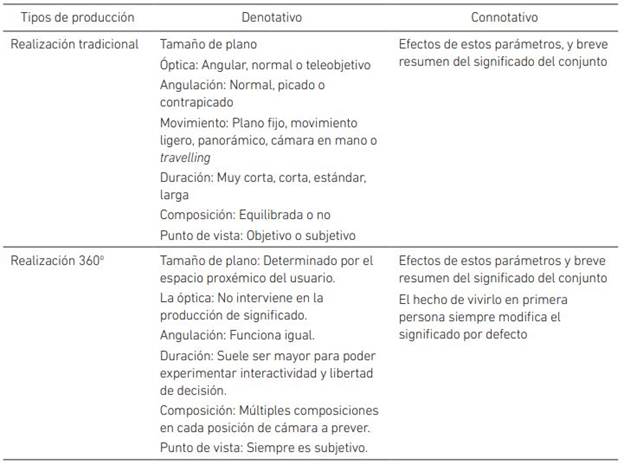

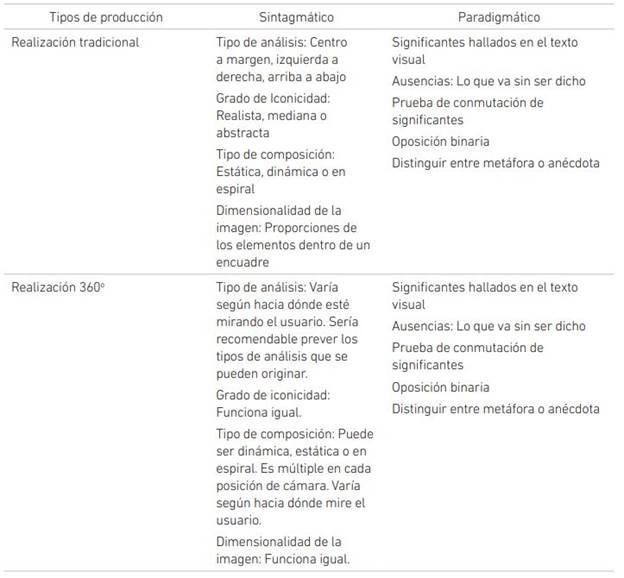

Desde dichas perspectivas, se proponen los modelos de análisis connotativo/ denotativo y sintagmático/paradigmático para extrapolar este análisis de la narrativa tradicional a la narrativa 360° y así tratar de generar taxonomías que resulten útiles a la hora de configurar mensajes precisos en el contexto de la imagen 360° (véanse las tablas 3 y 4).

El fragmento elegido de la gala fue la entrega del goya de actriz revelación a Benedicta Sánchez por su papel en O que arde (Laxe, 2019) por ser uno de los momentos de la gala más seguidos, según la métrica de RTVE, y cuyo análisis está diseñado para ser extrapolable a cualquier otro momento de la gala.

Se busca averiguar qué parámetros comparten ambas narrativas y cuáles podrían ser útiles para la generación de significado en este nuevo ecosistema de significación visual. Es decir, el lienzo acotado sobre el que hasta ahora trabajamos se difumina en este nuevo ecosistema, mientras que la sintaxis a través de la cual vertebramos significantes es otra. ¿Qué posibilidades nos ofrece y con qué limitaciones nos encontramos?

Al aplicar los modelos de análisis de las narrativas tradicionales con los ajustes que requerirán su aplicación a las narrativas 360° podremos reflexionar acerca de las necesidades del video 360°. Frente a ello, a continuación, presentamos las adaptaciones de ambos modelos de análisis:

Adaptación del análisis denotativo y connotativo al video 360°

No podemos analizar el tamaño del plano, sino que nos vemos obligados a analizar el tamaño del plano escogido por el usuario determinado por el espacio proxémico del espectador/usuario adquirido según la posición de cámara. Analizamos los parámetros:

•Tamaño del plano determinado por el espacio proxémico del espectador.

•La óptica no es utilizada con fines narrativos o compositivos.

•El movimiento queda redefinido y quien se mueve escogiendo el encuadre es el espectador/usuario, quien a su vez genera encuadres a la carta en ese entorno. Aún si existiera movimiento de cámara, el espectador encuadraría a voluntad sobre ese movimiento.

•El concepto de duración queda totalmente redefinido. Al dar libertad al usuario para reconocer el entorno, las “visitas” a cada cámara son más largas.

•La angulación sigue funcionando igual.

Al margen de la experiencia en primera persona y la empatía como significadores intrínsecos en primera instancia, los significantes empleados y sus relaciones siguen siendo las mismas en un entorno de video 360°. Los tipos de análisis pueden aplicarse estimando qué encuadres generará el espectador guiando su atención en beneficio de la narrativa. Ocurre lo mismo con la dimensionalidad de los elementos. Estos dependerán de la posición de la cámara que genere relaciones proxémicas distintas en los 360° que la rodean, las cuales generan diferentes significados. Significados previsibles si se nos permite estudiar posiciones de cámara adecuadas.

Los encuadres del video 360° revelan dimensionalidades muy distintas desde una misma posición de cámara y son, a priori, decisión del usuario. Por ello, el arquitecto que ya no es guionista de la narrativa debe guiar la libertad de interactividad del usuario para evitar la conocida paradoja de la interactividad de la que habla Jorge Esteban Blein (Narrativa VR, 2018) y producir el significado deseado. Podrían preverse las dimensionalidades de cada sector del entorno 360°.

Adaptación del análisis sintagmático y paradigmático al video 360°

Los significantes principales detectados en cada unidad de video 360° son utilizados y cuantificados igual que en la creación de video tradicional y las pruebas de conmutación de significantes o las oposiciones binarias para evaluar su poder significador son exactamente igual de funcionales y reveladoras en el análisis del video 360°. Pueden ser utilizadas para plantear significados concretos en las narrativas diseñadas o para pensar en modos de guiado de atención.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE ANÁLISIS PROPUESTOS AL MOMENTO MÁS VISTO EN LA GALA DE LOS GOYA 360°: BENEDICTA RECOGE EL PREMIO A LA ACTRIZ REVELACIÓN

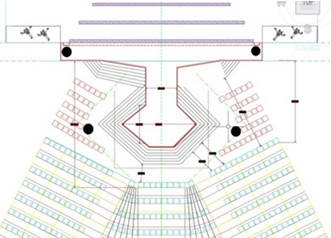

Empecemos por el diseño de realización para entender, posteriormente, los resultados. Primero, las posiciones de las cuatro cámaras 360° (véanse las figuras 4 y 5).

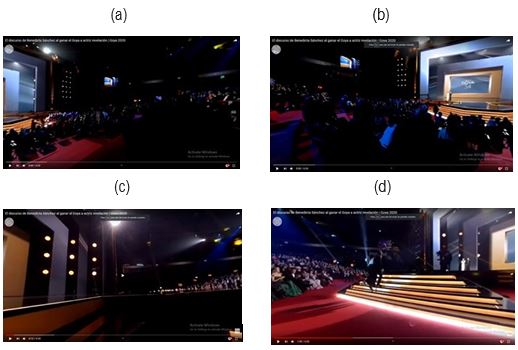

Luego, teniendo en cuenta el escenario como norte, en las figuras 6a, 6b, 6c y 6d se observan las cuatro vistas de las cuatro posiciones de cámara 360°.

Nota. (Figura 6a) Plano general desde la izquierda. (Figura 6b) Plano general desde la derecha. (Figura 6c) Plano cercano desde la izquierda. (Figura 6d) Plano cercano desde la derecha. De "Benedicta Sánchez, mejor actriz revelación / Premios Goya 2020", por RTVE, 25 de enero del 2020b, YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=q1HhhKBHQq0).

Fig.6. Los cuatro planos de la cámara 360° en los Premios Goya

El Lab RTVE diseñó un plan para ubicar sus cámaras VR 360°, pero las ubicaciones de dichas cámaras no debían interferir en la realización tradicional, por lo que se ubicaron allá donde les fue permitido. Por eso, la realización VR 360° no alcanzó el pleno isomorfismo semiótico con respecto a la idea original: vivir la gala desde una posición privilegiada.

Dichas ubicaciones trataron de transmitir una experiencia en primera persona. El resultado fue la generación de dos ecosistemas sígnicos distintos funcionando en paralelo, lo cual nos sugiere la pregunta: ¿Podrían coexistir? Si bien es un terreno por explorar, saltar de la realización tradicional a la vivencia de un momento concreto en primera persona podría enriquecer la escenificación del mensaje.

Análisis de la realización tradicional vs. la realización 360°

Analizando el fragmento en el que Benedicta Sánchez recibe un goya a la mejor actriz revelación con el modelo de análisis adaptado propuesto se obtienen los siguientes resultados:

Desde el punto de vista del análisis de los aspectos formales denotativos, en la realización tradicional, Luis Campoy, realizador a cargo de la gala, narra este fragmento de la gala componiendo planos de acuerdo a normas sintácticas convencionales y desde un punto de vista principalmente objetivo. Predominan los planos de duración estándar; además, hay una buena cantidad de planos largos y también de planos excepcionalmente largos de más de veinte segundos que tratan de seguir la acción con planos secuencia; y cada unidad narrativa tiene una lectura, de izquierda a derecha, de arriba a abajo o de centro a margen, que genera una característica relación entre el núcleo semiótico y los significantes que determinan el significado final de la unidad.

En cuanto a la escala de los planos, se observan grandes planos generales para describir y ubicar, y planos cerrados para captar detalles y describir las emociones de los protagonistas. Como en el caso de la mención de Benedicta al director del film O que arde (Laxe, 2019), momento en que Campoy nos ofrece inmediatamente un plano muy cercano del director, quien sonríe emocionado y hace gala de una ubicuidad propia de la realización tradicional. En el análisis de la óptica no se detecta un uso narrativo.

En cuanto al análisis connotativo, se aprecian dos claros núcleos semióticos: el escenario con la pantalla y a Benedicta.

Si observamos los resultados del análisis sintagmático, los planos que buscan describir optan por un tipo de lectura de izquierda a derecha. Los grandes planos generales optan por una composición en espiral, en la que existe profundidad y se puede jugar con los órdenes de lectura. Todo el fragmento se sitúa dentro del marco de la figuración realista en cuanto a grados de iconicidad se refiere. Y la dimensionalidad varía según el tipo de plano.

En cuanto al análisis paradigmático, se somete a cada significante clave de la unidad narrativa a una prueba de conmutación imaginando la unidad narrativa con un significante relevante cambiado y una serie de pruebas similares que validan significantes.

Al analizar la misma secuencia emitida en video 360°, el análisis de las unidades narrativas difiere del tradicional. Entendemos las unidades narrativas como el corte de video retransmitido desde una posición de cámara concreta a otra y dentro de él, y tratamos de dividir los 360° en los posibles planos que podría configurar el espectador haciendo uso de la interactividad generada. Barthes (1971), señalaba la importancia para la empresa semiológica de dividir el texto o el cuerpo de análisis “en unidades significantes mínimas” (p. 49) para luego poder clasificarlas en relaciones sintagmáticas relacionadas entre sí.

El director ahora es arquitecto de una experiencia interactiva donde se crean múltiples encuadres posibles a tener en cuenta en cada posición de cámara y debe conocer los puntos fuertes de la producción de video 360°: el guiado de atención eludiendo la paradoja de la interactividad y el uso del espacio proxémico y la angulación. Sobre ello, en la cámara situada frente a la zona del escenario en la que se situará Benedicta en su discurso, nos encontramos con una angulación contrapicada en primera persona. El movimiento podría dividirse en dos tipos: el generado por la cámara, que no es el caso, y el generado dentro de la esfera 360° por el espectador a voluntad. Aquí el arquitecto de la experiencia debería buscar componer posibles encuadres y el guiado de la atención.

Finalmente, a nivel connotativo, los significados generales son los mismos que en la realización tradicional, pero con una diferencia: no solo observamos, lo vivimos. Además, en el análisis paradigmático se revelaría lo mismo que en el análisis de la realización tradicional.

DISCUSIÓN

Del análisis realizado se deduce que, pese a compartir aspectos formales (algunos modificados y condicionados al uso de la proxémica y la interactividad), parece que hay narrativas para ser visionadas y narrativas para ser experimentadas. Según Dolan y Parets (2016), existen varios modos de existencia en el mundo 360°, pero no todos parecen ser compatibles con el video 360°, además, el grado de interactividad requerido en dicho medio prima por encima de las demás y es la vivencia en primera persona, haciendo uso de la libertad intrínseca, la que cambia la manera de connotar. Del mismo modo, y pese a revelarse que los significantes presentados en el espacio fílmico son los mismos, especialmente a nivel paradigmático, la vivencia en primera persona no cambia el significado, pero sí el modo de vivir significantes. Luego, son narrativas distintas, y no todas las historias sirven para ser contadas en primera persona, si bien podría ser positivo saltar del modo tercera persona al modo primera persona, eventualmente. Un método interesante es el planteado por Jorge Esteban Blein (Narrativa VR, 2018), la narrativa desde el punto de vista mixto: ver a un personaje de la gala y, acto seguido, tener la opción de vivir la primera persona desde su punto de vista.

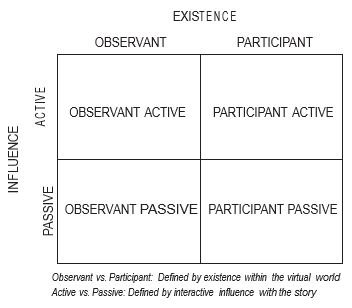

Dolan y Parets (2016) hablan de distintos modos de existencia en primera persona en la narrativa del mundo 360° y no todas parecen ser compatibles con el video 360° ni con el grado de interactividad requerido en dicho medio (véase la Figura 7).

Nota. De "Redefining the axiom of story: the VR and 360 video complex

Fig. 7. Relación existencia/influencia

Por ejemplo, si hiciésemos convivir ambas narrativas, sería bueno sustituir la narrativa tradicional por una experiencia 360°, específicamente, durante el discurso de Benedicta para potenciar la vivencia en primera persona de ese momento.

Las características del video 360° relatadas hacen que este sea más adecuado para contar historias en primera persona. No obstante, la convivencia es posible perfeccionando y dominando primero estas nuevas herramientas de producción de significado.

Jorge Esteban Blein utilizó herramientas para la monitorización de los lugares del espacio 360° más observados por el espectador (Barreira A+D, 2020). Los mapas de calor1 que YouTube ofrecía marcaban los lugares más observados del entorno 360°. Esto reveló, en ocasiones, sorpresas muy útiles para generar estrategias de guiado de atención al servicio de la narrativa 360°. Lamentablemente, YouTube ya no ofrece este servicio.

Los espectadores están aprendiendo a interpretar ese lenguaje al mismo tiempo que a usar la tecnología necesaria, así como adaptar los sentidos del ser humano. Aún se deben vencer los estigmas propios del cambio de paradigma, tanto desde un punto de vista conceptual como desde la usabilidad a nivel usuario. En la retransmisión de los Goya 2020 han convivido de manera prematura ambos ecosistemas, pero se trata de un fantástico trabajo de campo del que se puede extraer conclusiones. El video 360°, en los Goya 2020, fue visto por muchos de los profesionales del medio tradicional como un obstáculo más que como una oportunidad para crear y enriquecer la producción de significado. Planificar y semiotizar espacios completos en 360° supone, para la preproducción del producto, un nuevo rompecabezas logístico. Las cámaras 360° salen en plano y molestan en la composición de planos en el ecosistema tradicional. Lo ideal hubiera sido una adaptación bidireccional de ambas narrativas, pero esto no ocurrió, así que ocasionó pérdida de especificidad de la narrativa 360°. Por lo tanto, si se hubiera pensado en una narrativa mixta, el video 360° hubiera podido potenciar el proceso de semiosis.

Como viene sucediendo desde el nacimiento de la imagen en movimiento, la utilidad en los procesos semióticos de las nuevas herramientas creadas por el hombre está supeditada a un necesario cambio de paradigma y de mentalidad de cada uno de los integrantes del ecosistema preexistente. Solo así las nuevas herramientas alcanzan todo su potencial.

CONCLUSIONES

Indagar sobre las bases conceptuales de la visión 360° nos lleva a entender que, en esta circunstancia, el protagonista de la visión es el sujeto y su capacidad de interactividad, lo que lleva consigo la limitación del papel del director en la elección del encuadre que sitúa al espectador en un no encuadre si la capacidad de decisión recae sobre él.

Esta síntesis es a la que nos lleva el estudio de las primeras propuestas de visión 360° de los panoramas y asienta las bases de los retos y oportunidades en una obligada redefinición del concepto de visión en sí. Y, básicamente, esa es la misma encrucijada en la que conviven todos aquellos que están implicados en la nueva definición de las narrativas 360°. Partimos de un nuevo paradigma sin elección de encuadre previa, porque el concepto de visión cambia radicalmente y eso es, precisamente, lo que podría generar rechazo a investigadores y a profesionales a la hora de que el sujeto se enfrente a las narrativas 360°. Este está ahí, es el centro de la visión, el que elige el encuadre, el que interactúa y, con ello, por tanto, redefine la visión como una experiencia.

Todo este recorrido nos ha puesto en disposición de poner en valor el lugar que ocupa, en toda esta trayectoria de la narrativa 360°, un macro evento como los Premios Goya 2020: las aportaciones, las limitaciones, los riesgos asumidos y lo que todavía queda por hacer. Poniéndonos, además, en el reto de la confluencia de ambas narrativas (la tradicional y la 360°), un recorrido que nos ha facilitado elaborar las herramientas de evaluación.

La aplicación del modelo de análisis nos ha permitido llegar a unas conclusiones en el análisis de la experiencia de los Goya. Analizar esta experiencia ha sido para nosotros como un laboratorio que se ha enriquecido, porque nos ha llevado a confrontar y a poner en dialéctica ambas narrativas -como sabemos, la dialéctica es una de las más fructíferas herramientas de generación de conocimiento.

Así pues, podríamos concluir lo siguiente:

•Hacer convivir ambos ecosistemas sígnicos en un producto como los Goya 2020 es difícil, pero no imposible, pues, a la luz de los análisis practicados, comparte muchos parámetros relativos a la producción de significado.

•Donde no llega la narrativa 360° sí lo hace la narrativa tradicional, más ágil por el momento. También en el uso de ciertos valiosos parámetros formales denotativos como el uso de la óptica con fines narrativos. Y donde no llega la narrativa tradicional, hacer sentir en primera persona la narrativa que transcurre, llega el video 360°.

•Se necesita madurez en los procesos de semiosis visual del video 360°. No se trata únicamente de que el espectador viva una experiencia virtual paralela a la realidad, sino de generar mensajes precisos y narrativas complejas asumiendo que la base de la sintaxis visual del último siglo y cuarto, el encuadre, se desmorona. Si no se reflexiona adecuadamente, podría acabar siendo otro artilugio únicamente apto para las barracas de feria, a pesar de que su potencial es inconmensurable.

•Asimismo, se necesita una estandarización de la tecnología para una vivencia satisfactoria en primera persona y una aclimatación por parte del espectador- usuario, en lugar de experimentar a través de la vista el movimiento virtual, pero no a través del oído interno. Una vez que el espectador se acostumbra, se dice que le han crecido sus VR legs que, según Jorge Esteban Blein, ocurre cuando un usuario se aclimata al uso de sus gafas VR.

•Debemos analizar y prever los posibles movimientos del espectador, en el ejercicio de su libertad, para crear un sistema de libertad-coerción con fines narrativos.

•Estamos de acuerdo con Karam (2006) sobre lo siguiente:

El tema de la convención, o las reglas codificadas y reguladas, plantea en el fondo un problema mayor entre la libertad y la coerción. ¿Cómo de la coerción que impone la lengua emerge la libertad?, o a la inversa, ¿cómo para dar cuenta de toda posible representación (incluida la creación, la poesía, el arte) nos vemos obligados a recurrir a sistemas expresivos que tienen grados de determinación y codificación? Los códigos son operadores que permiten grados de libertad. En ocasiones, el propio código indica el modo en que se puede operar con liberad (p. 4)

•Se necesita encontrar soluciones para, en eventos de retransmisión no fílmicos como los Premios Goya, colocar las cámaras 360° y para generar el significado concreto que busca la narrativa. Nos consta que en los Premios Goya 2020 se colocaron las cámaras, tras duras negociaciones, en los lugares que menos alterasen la realización tradicional. Los lugares escogidos fueron los que mejor sirvieran al mensaje que se pretendía escenificar, dentro de los que estaban permitidos, sin “perjudicar” a la realización tradicional. Se debe, pues, aprender a convivir no solo a nivel narrativo, sino a nivel logístico, escénico y escenográfico.

•Creemos que teniendo en cuenta estas observaciones, ambas narrativas no se obstaculizarían llegando a una simbiosis semiótica. La condición sería que no se detectasen problemas de convivencia logística, dada la existente compatibilidad entre sus sistemas sígnicos.

•Bebemos de un lenguaje preexistente, sin olvidar que es posible que en algún momento este lenguaje pueda tener entidad propia y es posible que se escinda.

Finalmente, y para que sea de utilidad para futuras investigaciones en relación a la problemática planteada, queremos señalar que el presente estudio se encuadra dentro de lo que denominamos un estudio de caso, en tanto que se empleó la experiencia de primera mano de los encargados de Lab de RTVE en la realización de la gala de los Premios Goya 2020 en 360°, para el cual planteamos un análisis fílmico comparativo entre esta y la realización tradicional, y así averiguar la precisión en la producción del mensaje audiovisual para con el espectador, dado el interés que suscitan dos realizaciones en paralelo. No obstante, hay mucho que indagar en el campo del video en 360° en cuanto posibilidades narrativas y creación de nuevas sintaxis visuales, como ya hace, por ejemplo, Jorge Esteban Blein al crear terminología, variantes narrativas específicas o guiones en los que el video 360° sí proporciona un gran potencial. Por otra parte, aún está por determinar si se trata de procesos de semiosis paralelos o quizá puedan o deban convivir en narrativas mixtas.

Este estudio se ciñe al uso del video 360° para narrar audiovisualmente, con la vivencia en primera persona de un evento, como protagonista invisible y a un nivel de interactividad muy limitado que se basa en decidir, ni más ni menos, a dónde se desea dirigir la mirada, lo que genera, consciente o inconscientemente, un encuadre a la carta.

Existen otros productos audiovisuales con niveles de interactividad superiores, más cercanos a la gamificación que al rol de espectador; sin embargo, lo que aquí se ha buscado es estudiar el papel de una nueva sintaxis visual en el ámbito narrativo. Hasta el día de hoy, el encuadre ha sido y es un elemento clave en la narrativa audiovisual que define la composición visual del director de fotografía y del director para una escena en particular. A través de su composición, se transmite información esencial. Ahora, el encuadre juega un papel aún más importante sin el límite de la vista enmarcada de la cámara tradicional. Nos encontramos ante un encuadre dinámico que crea una tensión entre la interactividad y el guiado narrativo, de modo que estamos ante un apasionante campo de estudio, en el cual hay aún mucho por explorar.