INTRODUCCIÓN

La ganadería ecuatoriana se desarrolla bajo sistemas de producción intensivo, semi intensivo y extensivo (Haro, 2003), contribuyendo a la seguridad alimentaria, brindando sustento diario a los ganaderos (FAO, 2021). En estos sistemas predomina la crianza de ganado bovino doble propósito, especialmente en las regiones de Costa y Oriente, mientras que en la región Sierra se desarrolla mayormente el ganado lechero por las características agroclimáticas (Torres et al., 2015). El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, 2003) indica que, las características propias de cada región han permitido la diversificación de las razas bovinas, siendo predominantes las razas Brahman y Holstein en la costa y sierra, respectivamente. Esto muestra la variedad de sistemas de producción y las diferentes necesidades de los ganaderos en aspectos sociales, técnicos y económicos a pequeña, mediana y gran escala (Figueroa, 2013).

En el caso del ganado doble propósito, la carne proviene de los terneros destetados y hembras de descarte (Granados et al., 2018). Este ganado se desarrolla en zonas tropicales, cuyas principales limitaciones son la disponibilidad de forraje de forma estacional, deficiente articulación con el mercado, y bajos niveles de productividad (García et al., 2015).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2020) del Ecuador indica que el ganado bovino lidera el sector ganadero con una población de 4 306 244 bovinos, distribuidos en la región Costa (39.7%), Sierra (51.7%) y Amazonía (8.6%). Además de ser el segundo generador de divisas para sostener la economía del país con el 23.8% de las exportaciones y generando el 29.4% de empleo. Dada la importancia del ganado bovino se requiere que las instituciones públicas consideren las particularidades y problemática de los diferentes sistemas de producción. La caracterización permite describir los componentes del sistema e identificar la problemática y las potencialidades (Duarte et al., 1996), lo cual permitirá el planteamiento de alternativas de mejora y generación de políticas que promuevan la formulación de normas para mejorar la producción y la calidad de vida de los ganaderos y el desarrollo de este sector (González-Quintero et al., 2019).

Varios trabajos se han desarrollado en países de América Latina sobre el desarrollo de la ganadería doble propósito (Cortés et al., 2012; Vargas-Leitón et al., 2013; García et al., 2015; Cuevas y Rosales, 2018; Gutiérrez y Mendieta, 2018; Faverin y Machado, 2019; Morantes et al., 2019). Así también, en Ecuador se encuentran trabajos de caracterización de ganado lechero (Requelme y Bonifaz, 2012; Carrasco et al., 2017; Guevara et al., 2020). Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue identificar los componentes del sistema de producción de bovinos doble propósito, de los cantones Nangaritza y Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Ejecución

El estudio se llevó a cabo en los cantones de Nangaritza y Palanda, ubicados al sur de la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador (Figura 1). El primero presenta un clima subtropical cálido-húmedo, con temperaturas entre 18 y 20 °C en las zonas altas y de 24 °C en las bajas. Por otro lado, el cantón Palanda presenta un clima templado-húmedo y temperaturas entre 15 y 24 °C. Las principales actividades económicas en ambos cantones son la agricultura (maíz, yuca, café y frutas como plátano y naranjilla) y ganadería, con predominio de ganado bovino, y en menor cantidad de porcinos, aves, cuyes y tilapia (EcuRed, 2019).

Población de Estudio

La población base estuvo conformada por 478 ganaderos en Nangaritza y 1233 en Palanda, registrados en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD, 2018). De esta población, se obtuvo un tamaño muestral de 30 ganaderos para el cantón Nangaritza y 65 para Palanda, determinado mediante la fórmula de Scheaffer et al. (2007).

Se visitaron las 95 fincas en las primeras horas de la mañana durante los meses de enero a marzo de 2019. Se observaron las Unidades de Producción Agropecuarias (UPAs) y sus alrededores. Se utilizó como instrumento un cuestionario constituido de preguntas abiertas y cerradas, las cuales recopilaban información relacionada con el componente social (mano de obra, edad, grado de instrucción de ganaderos y organización), UPA (tamaño, uso y cultivos), estructura de la finca (razas, tamaño, categorías, producción de leche, mercado) y prácticas de manejo (alimentación, reproducción y sanidad); variables que se han evaluado en estudios similares para caracterizar los sistemas ganaderos bovinos en la región Amazónica de Ecuador (Ríos y Benítez, 2015).

La información fue procesada en el programa Microsof Excel(r). Asimismo, se elaboraron gráficos de frecuencia y se estableció la representación gráfica de la estructura del sistema de producción bovina doble propósito para los dos cantones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características Sociales

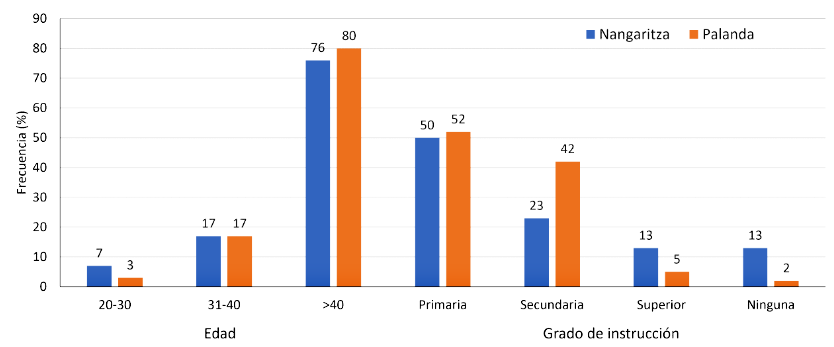

Las principales características sociales de los ganaderos evaluados se presentan en la Figura 2. Para ambos cantones, la mano de obra es familiar, siendo los padres de familia quienes desarrollan la actividad agropecuaria, concordando con los hallazgos de Ríos y Benítez (2015) en sistemas ganaderos en la amazonia ecuatoriana. Los ganaderos superan los 41 años de edad, observándose una alta población adulta y ausencia de jóvenes, debido a la migración de jóvenes a las ciudades en busca de mejores oportunidades (Requelme y Bonifaz, 2012; Carrasco, 2019).

Figura 2. Edad y grado de instrucción de los ganaderos en los cantones Nangaritza y Palanda, provincia Zamora Chinchipe (Ecuador)

Esta situación es característica de las zonas rurales, con edades promedio de 54-66 años en Toluca, México (Ortiz, 2013), 53-59 años en Boyacá, Colombia (Muñoz, 2014), Gutiérrez y Mendieta (2018) en Costa Rica y 41-50 años en Oxapampa, Perú (Sánchez et al., 2019). Cerca del 50% de ganaderos solo tiene educación primaria, pero se puede apreciar que en el cantón Palanda hay un menor porcentaje de ganaderos sin instrucción.

Según Alvarado et al. (2017), una de las principales causas de migración y expansión urbana en Ecuador es el acceso a la educación. El grado de instrucción es importante, porque determina la efectividad en la transmisión de conocimientos en las capacitaciones (Mendoza y Mosquera, 2016). Resultados similares son reportados por el INEI en el IV Censo Nacional Agropecuario de Perú (2012), donde indica que más del 50% de ganaderos presenta grado de instrucción primaria. Por otro lado, el MINAGRI (2017), Perú, indica que los bajos niveles de instrucción educativa son una de las características de la ganadería de subsistencia, mientras que los niveles intermedios se observan en pequeñas y medianas ganaderías. En este sentido, Guapi et al. (2017) indicaron que el grado de instrucción de los ganaderos es un factor limitante para la mejora productiva, ya que son menos flexibles a la adopción de nuevas técnicas y tecnologías.

En este caso, los ganaderos se encuentran organizados en asociaciones ganaderas, que les permite acceder a capacitaciones y asistencia técnica por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), AGROPZACHIN y AGROCALIDAD, donde el 94% de los ganaderos reciben asistencia técnica en aspectos de manejo, alimentación, sanidad y reproducción de bovinos, además de asesoría en el cultivo de café y cacao.

Características de las UPA

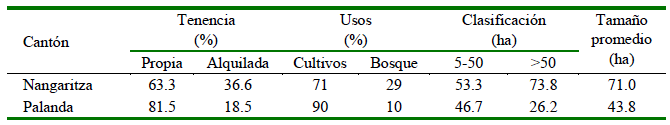

Las UPAs de los dos cantones son de tenencia propia de los ganaderos (Cuadro 1). Según Guevara et al. (2020), la tenencia de la tierra facilita el desarrollo de inversiones. Asimismo, el 80% de los ganaderos acceden a las fuentes de financiamiento (préstamos) del Banco de Estado (BAN ECUADOR), principalmente para la compra de ganado bovino, mejora de instalaciones, cultivos y maquinaria.

Cuadro 1. Características de las Unidades de Producción Agropecuarias (UPA) en los cantones Nangaritza y Palanda, provincia Zamora Chinchipe (Ecuador)

Según Garzón y Suquitana (2016) y Gutama (2017), las UPA pueden clasificarse en pequeñas (<5 ha), medianas (entre 5 y 50 ha), y grandes (>50 ha). En el cantón Nangaritza predominan las UPAs grandes, mientras que en Palanda son mayormente medianas. En ambos cantones, el mayor porcentaje de UPAs son destinadas al cultivo, principalmente de café, cacao, guineo, plátano, maíz, yuca, naranjilla y pastos para la alimentación del ganado. Otras investigaciones en Ecuador reportan UPA mayores a 50 ha, con áreas principalmente dedicadas al uso ganadero y pastizales (Garzón y Suquitana, 2016; Gutama, 2017).

Según el INEC (2017), el 41% de la superficie nacional está cubierta por el pasto Merkeron (Setaria sphacelata), los cuales también predominan en los dos cantones en estudio. Además, en estas localidades se encuentra Braquiaria (Brachiaria decumbens), y en menor proporción gramalote (Axonopus scoparius), elefante (Echinochloaa polystachya), king grass (Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides), Cuba 22 (Cuba CT-115), maralfalfa (Pennisetum purpureum), maní forrajero (Arachis pintoi), mata ratón (Gliricidia sepium) y trébol rojo (Trifolium pratense).

Composición de la Finca

Los objetivos de crianza de ganado bovino, en ambos cantones, son la producción de carne y el doble propósito. Se identificaron grupo grupos según el número de cabezas (1-20, 21-40, 41-60, >60), siendo el grupo predominante el de 21-40 animales, tanto en Nangaritza (40%) como en Palanda (49%).

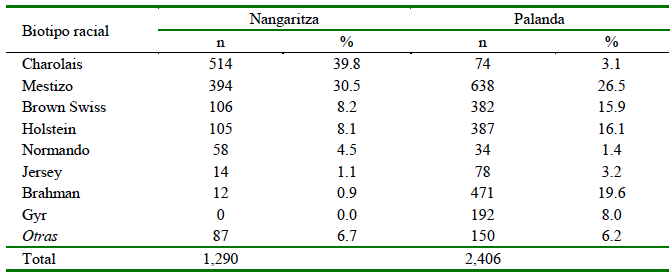

En el cantón Nangaritza, los grupos raciales predominantes de ganado son el Charolais (39.8%) y mestizos (30.5%), con un promedio de 43 cabezas por UPA, en tanto, que en el cantón Palanda se encontró cruces mestizos (26.5%), Brahman (19.6%), Holstein (16.1%) y Brown Swiss (15.9%), entre otras (6.2%), con 37 cabezas de ganado por UPA (Cuadro 2).

Cuadro 2. Biotipos raciales y cantidad porcentual presente en los cantones Nangaritza y Palanda, provincia Zamora Chinchipe (Ecuador)

La posesión de terrenos irregulares conduce al ganadero el poder tener animales de doble propósito, resistentes a enfermedades y capaces de adaptarse a las condiciones climáticas y de manejo de la amazonia (Gutiérrez y Mendieta, 2018). Es por esto que se pudo observar un tercio de animales mestizos, muchos de ellos provenientes de programas de cruzamiento (Guapi et al., 2017), además de ser un recurso que mantiene el valor sociocultural para los ganaderos. Sin embargo, es necesario determinar el comportamiento productivo de estos animales para poder plantear mejores estrategias de manejo (Cabezas, 2019).

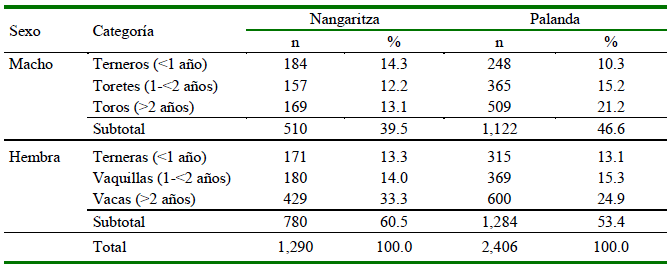

En ambos cantones existe una mayor proporción de hembras (Nangaritza: 60.5%; Palanda: 53.4%; Cuadro 3), tal y como fue observado en Cuenca, Ecuador (Garzón y Suquitana, 2016; Gutama, 2017). El número de hembras es un indicativo del potencial y estabilidad económica de las fincas en el tiempo con la generación de crías y producción de leche (Durán et al., 2018; Gutiérrez y Mendieta, 2018). Por otro lado, los machos son vendidos a edades tempranas o después de un periodo de engorde a los 2-3 años. En Nangaritza, el ganado se comercializa principalmente en ferias ganaderas e intermediarios, mientras que en Palanda es mayormente a través de intermediarios, ya que no existen ferias cercanas. En ambos casos, los animales son llevados a los camales de las provincias de Loja, El Oro y Guayas.

Cuadro 3. Categorías animales en los cantones Nangaritza y Palanda, provincia Zamora Chinchipe (Ecuador)

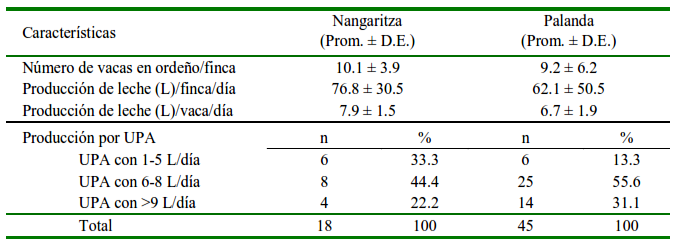

El Cuadro 4 detalla las principales características de producción de leche por finca y UPA. El 60 y 69% de los ganaderos poseen vacas en ordeño en Nangaritza y Palanda, respectivamente. En todos los casos, el ordeño se realiza de forma manual y una sola vez al día. Las vacas producen 6 a 8 L/día, superando a lo reportado por Zhunaula (2010) con 4.3 L/vaca/día en la provincia de Zamora Chinchipe, así como del promedio nacional de 5.6 L/vaca/día (INEC, 2014) y a lo registrado por el INEC (2017) en la región oriental con 4.3 L/vaca/día. Por su parte, Zambrano et al. (2017) en Riobamba registraron 6.9 L/vaca/día.

Cuadro 4. Producción de leche en los cantones Nangaritza y Palanda, provincia Zamora Chinchipe (Ecuador)

La leche producida es destinada en un 80% a la elaboración de quesillos que son ofrecidos en la provincia de Loja, dada la ausencia de empresas procesadoras de leche en la zona (Zhunaula, 2010). No obstante, se estima que existen industrias lácteas en más del 87% de las zonas rurales en el Cantón de Riobamba (Zambrano et al., 2017), posiblemente debido a que son lugares de mayor afluencia turística y comercial, por conectar a la región Sierra con la Costa y la Amazonía.

Prácticas de Manejo

La alimentación del ganado es a base de pastos cultivados para pastoreo o en combinación con pastos de corte (60-80%), gracias a su disponibilidad durante todo el año. Un porcentaje menor suplementa a las vacas en producción y a toretes destinados a engorde con alimento balanceado y sales minerales, ya que la alimentación con solo pasto se realiza con el fin de disminuir los costos, a pesar de que mediante el uso de suplementos se puede mejorar la producción de leche y la ganancia de peso (Guapi et al., 2017).

En Nangaritza el 70% de animales se alimenta mediante pastoreo libre y el 30% restante por pastoreo al sogueo. Por el contrario, en Palanda, todos los animales se alimentan al pastoreo libre. La práctica de pastoreo por sogueo se realiza en áreas de pasto Gramalote (A. scoparius), dado que esta gramínea puede resistir el pisoteo, permitiendo el sobrepastoreo y reducir el rechazo (Ríos y Benítez, 2015). Esta práctica consiste en atar a los animales con una soga, brindándoles un área aproximada de 5 a 10 m² de pasto, una vez que los animales consumen todo el pasto, son cambiados a otro lugar con pasto fresco, en promedio dos veces al día, entre las 08:00 y las 16:00. El pastoreo libre rotativo se realiza en gramíneas como Merkeron (S. sphacelata), Brachiaria (B. decumbens)y elefante (E. polystachya), donde los animales consumen el pasto a voluntad en áreas que son separadas por cercas naturales o alambre de púas, y cambiados cada 8 a 15 días.

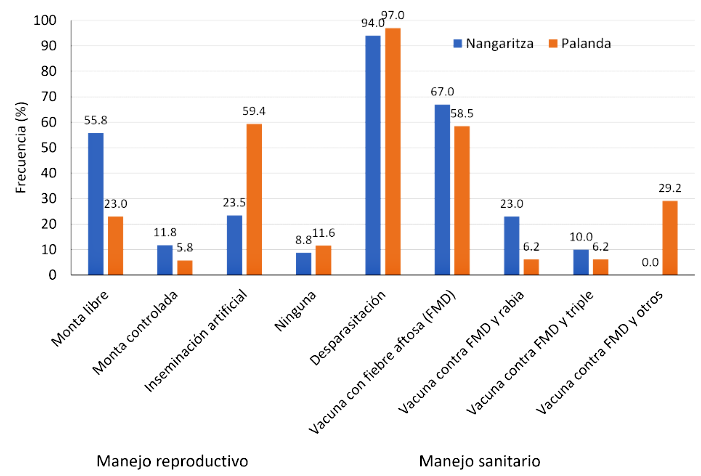

Respecto al manejo reproductivo, la monta natural libre es utilizada por la mayoría de fincas en Nangaritza, mientras que en Palanda predomina la aplicación de la inseminación artificial (Figura 3), debido principalmente a que es un servicio gratuito, desarrollado por empresas públicas del Consejo Provincial (Agropzachin) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) (Ríos y Benítez, 2015) para mejorar los índices productivos y la introducción de razas adecuadas a las condiciones propias de la amazonia.

Figura 3. Principales actividades de manejo reproductivo y sanitario en los cantones Nangaritza y Palanda, provincia Zamora Chinchipe (Ecuador)

En cuanto al manejo sanitario, las principales prácticas que se desarrollan son la desparasitación y las vacunaciones, tal y como se reportan para sistemas de producción de tipo extensivo (Requelme y Bonifaz, 2012; Guapi et al., 2017; Gutiérrez y Mendieta, 2018). Los programas de vacunación están basados principalmente en la vacunación contra la fiebre aftosa, la cual se desarrolla anualmente desde hace 10 años gracias a las gestiones del gobierno nacional y AGROCALIDAD, siendo la zona del Ecuador Continental declarada libre de fiebre aftosa con vacunación en agosto de 2014, mientras que el territorio insular de Galápagos fue declarado libre de fiebre de aftosa sin vacunación por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, 2023).

CONCLUSIONES

El sistema de producción de bovinos doble propósito de los Cantones Nangaritza y Palanda, provincia Zamora Chinchipe, Ecuador, se desarrolla bajo un sistema de tipo extensivo, con un bajo desempeño productivo.

La crianza en ambos cantones se realiza en su mayoría por ganaderos mayores a 41 años que culminaron la primaria.

Se realizan prácticas de manejo tradicionales como ordeño manual una vez al día, alimentación al pastoreo principalmente, monta natural en el manejo reproductivo y prácticas sanitarias básicas como la vacunación y desparasitación.

Los principales grupos raciales de ganado fueron Charolais y mestizo para el cantón Nangaritza, mientras que en el cantón Palanda predominó el ganado y mestizo y Brahman.

uBio

uBio