Introducción

El cultivo del palto (Persea americana Mill.) alcanzó, hasta 1982, 2 200 ha de superficie cultivada. El factor que afectó la producción de este cultivo fue la "podredumbre radicular" causada por el hongo Phytophthora cinnamomi Rands (FAO, 1983). Faura (1967) registró las siguientes plagas en Chanchamayo: la "queresa redonda" Selenaspidus articulatus Morgan (Hom., Diaspididae), el "piojo blanco" Unaspis citri (Comstock) (Hom., Diaspididae), la "oruga barrenadora del tallo y fruto" Stenoma catenifer Walsimgham (Lep., Stenomidae), el "esqueletizador de hojas" Jocara zetila (Druce, 1902) (Lep., Pyralidae) y otros. Hasta 1983 la zona aportó el 47% de la producción nacional. En cuanto a plagas entomológicas no se disponía de información confiable de la época sobre determinaciones, dispersión y fluctuación de plagas.

Según las evaluaciones realizadas entre los años 1983 y 1987 por Arellano (2001), se determinó que los problemas entomológicos fueron potenciales en el cultivo del palto en la zona, uno de los más importantes fue el “barrenador del fruto del palto” Stenoma catenifer Walsh. (Lep., Stenomidae). Sin embargo, posteriormente no se han realizado nuevas investigaciones en la zona y sobre la base de estas evaluaciones, se ha elaborado el presente trabajo para actualizarlo y contrastarlo con nueva información de otras zonas.

“En la actualidad se produce palta en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, con una producción que supera los 3 millones de toneladas al año, sobre una superficie mayor a las 400 000 hectáreas de cultivo, según las estadísticas de la FAO. México resulta el mayor productor y mayor exportador del mundo, y el Perú ocupó el sétimo lugar en producción en el año 2007 y el mismo lugar en las exportaciones del 2005” (MINAGRI, 2008). El mismo documento informa que las superficies cultivadas de “palto” se ha incrementado a 13 603 ha, y la producción alcanzó 121 720 toneladas al 2007 los mejores rendimientos se dan en La Libertad (13 196 Kg/ha) y en Ancash (13 025 Kg/ha) para el año 2007. “Las exportaciones de palta son significativas a partir del año 2000, tanto los volúmenes de exportaciones, así como el valor son cada vez mayores. Para el año 2000 el Perú exportaba 2 209.3 toneladas de palta valorizadas en 2.5 millones de US$. A setiembre 2008 se ha registrado 50 606.1 toneladas de palta valorizadas en 70.5 millones de US$” (MINAGRI, 2008). “La fruta peruana se ha consolidado en los mercados internacionales, realizándose a la fecha envíos a países como EE.UU., China, Chile, Holanda, Japón, España, Inglaterra, entre otros importantes destinos” (MINAGRI, 2019). “La palta Hass cultivada en la región de La Libertad ya se encuentra lista para viajar a su nuevo destino de exportación, Tailandia” (AGROLINNE, 2023).

Por su parte agricultores en la zona favorecieron procesos de regresión en los ambientes naturales al introducir cultivos y con ellos sus plagas en el proceso de colonización, y en las evaluaciones realizadas se demostró que la existencia áreas boscosas dispersas entre las zonas agrícolas albergó una fauna entomológica nativa, que garantizó la existencia de un control natural constituyendo áreas de refugio de controladores naturales, para Stenoma catenifer Walsh., este artículo tiene por objetivo demostrar que no tuvo importancia económica esta plaga entomológica debido a la existencia de un complejo de parasitoides nativos que ejercieron un control biológico (Arellano, 1998, 2001).

Materiales y métodos

Ubicación

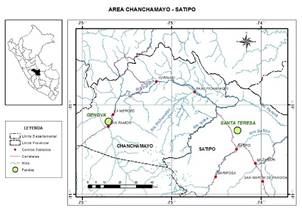

Fundos del Instituto Regional de Desarrollo Selva de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Perú):

Fundo Génova, con 577 ha en el valle de Chanchamayo en la margen izquierda del río cerca de San Ramón entre los 940 msnm y 1 200 msnm sede del equipo de trabajo y el lugar del laboratorio;

Fundo Santa Teresa, con 300 ha, situado en el Valle de Rio Negro a 9.5 Km de la ciudad de Satipo sobre la carretera Marginal.

Características de la zona de influencia.

“La zona de influencia se localiza entre los 450 msnm y los 2 000 msnm encontrándose, por esta razón, variaciones en el régimen climático sobre los lugares donde se desarrollan los cultivos Figura 1. En general el clima de la zona se caracteriza por una estación seca no mayor de tres meses y el resto del año con precipitaciones que permiten el cultivo de plantas perennes (Bello, 1989). La temperatura máxima promedio anual fue de 30 °C. La mínima promedio anual fue de 17.7 °C. Las temperaturas más altas se registraron en octubre y noviembre y las más bajas en el mes de julio. En general, durante el año las temperaturas, tanto máximas como mínimas, no tuvieron variaciones extremas; por su parte, la precipitación fue el factor físico ambiental más importante en los ciclos biológicos y en el comportamiento de los insectos” (Arellano et al., 2015).

“La precipitación total anual promedio entre 1983 y 1987 fue de 1 955.01 mm, distribuida de forma irregular en el transcurso del año. Se observaron tres épocas definidas de caída de lluvias: 1) época de mayor precipitación, que fue de diciembre hasta abril, en la cual se registraron precipitaciones superiores a los 200 mm/mes, el 60% del total de la precipitación cayó en esta época. 2) época seca, de mayo a agosto, en la cual las precipitaciones promedio fueron menores de 100 mm/mes, el 18% del total de las precipitaciones. 3) época del inicio de la precipitación, de setiembre a noviembre, en la cual las precipitaciones promedio estuvieron en 140 mm/mes, el 22% del total de las precipitaciones se produjo en esta época. Este período coincidió con el inicio de las labores de las campañas agrícolas. Este régimen de lluvias permitió el cultivo de frutales y otras plantas perennes sin riego” (Arellano et al., 2015). Es de esperar que las condiciones ambientales que existieron en este estudio han cambiado en la actualidad por efectos del cambio climático.

Áreas evaluadas

“a) En el cultivo del palto se estudió una plantación de 4 ha del fundo Génova conocida como “Paltal”, de 4 años de edad (al inicio del estudio). El distanciamiento usado entre los árboles fue de 8 x 8 m y con cultivares de reciente introducción como son ‘Nabal’, ‘Bacon’, ‘Duke 6’, ‘Fuerte’, ‘Hall’ y ‘Collin Red’.

b) El lote conocido como “Tuncar” de 1 ha en el fundo Génova cercano al cultivo de papaya del mismo nombre, con el mismo distanciamiento, las plantas eran más jóvenes de 1 a 3 años y en este lote durante las observaciones no hubo producción.

c) El lote de ‘Palto criollo’ de origen antillano muy antiguo (no se pudo estimar la edad de los árboles) de un área aproximada de 2 ha en el fundo Génova.

d) Otros lugares visitados de producción de palto, en una oportunidad fue San José de Miraflores en Pangoa (Satipo) el 21 de enero de 1985 y Río Colorado (Chanchamayo) el 13 de setiembre de 1985, en ellos se hicieron las mismas observaciones del fundo Génova” (Arellano, 2001).

Figura 1 Localización del área de estudio y su zona de influencia en la Carretera Marginal de la Selva entre las ciudades de San Ramón y Satipo en el Departamento de Junín y la ubicación de los fundos Génova en Provincia de Chanchamayo y Santa Teresa en Provincia de Satipo (Perú). Fuente: Arellano et al. (2015), Arellano & Vergara (2016), Lozada & Arellano. (2008).

Muestreo de insectos

“El muestreo se basó en recolecciones periódicas mensuales de insectos en las plantaciones de palto y en la vegetación herbácea del cultivo, registrándose la abundancia, importancia, daños, hospedadores alternos y enemigos naturales asociados durante estos años. Las muestras fueron trasladadas del campo al laboratorio en el fundo Génova (Chanchamayo), en el cual se realizaron las crianzas y recuperación de adultos y parasitoides, observaciones de la biología y embalaje del material entomológico. Los especímenes de la recolecta del campo y recuperados en el laboratorio fueron remitidos al Museo de Entomología “Klaus Raven Büller” de la Universidad Nacional Agraria La Molina para su montaje y determinación.

El método de recolección consistió en la captura de insectos adultos, inmaduros y puestas, mediante aspiradores tradicionales de succión, redes entomológicas aéreas y de golpe, pinzas, serrucho de podar, tijeras, etc., sobre cualquiera de las partes de las plantas cultivadas. En la hierba la colección se hizo básicamente con red de golpe, realizando batidas de ida y vuelta sobre la maleza. Las plantas que se evaluaron fueron escogidas al azar a lo largo de una línea en diagonal que cruzaba el campo, de esta forma se realizó un muestreo aleatorio simple. Las colectas duraron de 4 a 6 horas, durante el día en horas de luz y de mayor temperatura, entre las 9 y 15 horas, inter diarias en Chanchamayo y 1 semana al mes en Satipo. En la maleza la colecta se realizó durante 1 hora siguiendo la misma ruta una vez concluidas las observaciones de las plantas cultivadas.

Estas evaluaciones permitieron identificar poblaciones de insectos que podrían convertirse en problemas. Con este método básico se registraron las plagas más importantes durante estos años, que fueron objeto de especial atención con muestreos diseñados según los hábitos de las especies.

Con los resultados de las evaluaciones realizadas, se determinó que los problemas entomológicos son potenciales en el cultivo del palto en la zona. Los principales son el “barrenador del fruto del palto” Stenoma catenifer Walsh. (Lep., Stenomidae), varias especies de larvas Lepidoptera “comedoras de hojas”, las hormigas “coquis” cortadoras de hojas Atta sexdens L. y Acromyrmex hispidus Santshi (Hym., Formicidae), las “hormigas que construyen sus nidos en los terminales del palto” Crematogaster sp. (Hym., Formicidae), el “esqueletizador de hojas del palto” citado por Faura (1967) como Jocara zetila, sin embargo Heppner (1994) lo considera como Deuterollyta zetila (Druce, 1902) (Lep., Pyralidae) y menciona que el género Jocara no está dentro de sus sinónimos, los “gusanos barrenadores de los tallos” (Col., Curculionidae, Cerambycidae), Los “escarabajos comedores de flores y hojas tiernas” Pelidnota chlorana Er. (Col., Scarabaeidae), las “chinches de los brotes y flores” (Hem., Pentatomidae, Coreidae), varias especies de “queresas” (Hem., Coccidae y Pseudococcidae).

Evaluación de Stenoma catenifer Walsh. (Lep., Stenomatidae)

Sobre estas plantaciones se hicieron las evaluaciones mediante el método de muestreo básico descrito anteriormente. Para la observación en el laboratorio del "barrenador del palto" Stenoma catenifer se utilizó toda la producción de frutos de la plantación (primera producción de diciembre de 1986 a marzo de 1987), se contaron los frutos afectados y las larvas fueron criadas en el laboratorio recuperándose los parasitoides emergentes de ellas también de las pupas. Este estudio tuvo una duración de un año. El porcentaje de parasitoidismo se evaluó sobre los Braconidae, Apanteles spp.

Resultados y discusión

El "barrenador del fruto del palto", Stenoma catenifer Walsh. (Lep., Stenomatidae).

El primer registro de esta plaga se realizó en setiembre de 1985 en "Río Colorado" (Chanchamayo), en frutos de palto criollo del tipo ‘Antillano’. A partir de diciembre de 1986 se presentó en el fundo Génova durante toda la campaña de diciembre a marzo, siendo ésta la primera producción de la plantación en estudio, afectó en diferentes proporciones según los cultivares.

Daño: Según Wille (1952), citada por Arellano (2001), la infestación se produce en tres formas diferentes: la larva perfora y barrena el brote terminal y los laterales del palto, formando túneles de hasta 25 cm., los brotes atacados se marchitan y mueren. Otra forma de infestación es aquella en la que la larva barrena y corta los pedúnculos y la base de los frutos pequeños, como resultado los frutos verdes y chicos caen y también las larvas de esta especie atacan los frutos grandes y casi maduros perforando la pulpa en numerosas galerías, esta última es la forma de daño que se evaluó en este trabajo.

Preferencia por hospedero.

Según los resultados que se muestran en las Tablas 1 y 2 los cultivares Bacon con 54.07%, ‘Nabal’ con 22.2% y ‘Duke 6’ con 21.94% de frutos infestados durante la campaña, presentaron el mayor daño. Es importante mencionar que la fructificación en el cultivar ‘Duke 6’ se produjo en los meses de enero y febrero. En el cultivar Bacon en marzo y en los otros cultivares entre marzo y abril. Es probable que la producción temprana tenga influencia sobre el grado de infestación en estos cultivares.

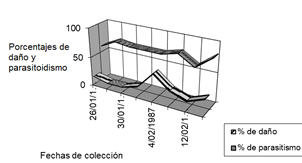

Tabla 1 Porcentajes de daño y parasitismo de Stenoma catenifer Walsh. en semillas de palto del cultivar ‘Duke 6’. Campaña 1986-7. Fundo Génova.

| Semillas | Larvas | % de | Pupas | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Colección | Total | Con Daño | % de daño | Total | Parasitadas | parasitismo | recuperadas | |

| 26/01/87 | 105 | 15 | 14.28 | 15 | 9 | 60 | 6 | |

| 28/01/87 | 241 | 20 | 8229 | 11 | 8 | 72.72 | 3 | |

| 30/01/87 | 292 | 26 | 8.9 | 26 | 18 | 69.23 | 11 | |

| 2/02/87 | 101 | 17 | 16.83 | 13 | 9 | 69.23 | 4 | |

| 4/02/87 | 99 | 46 | 46.46 | 13 | 9 | 69.23 | 4 | |

| 9/02/87 | 132 | 33 | 25 | 17 | 13 | 76.47 | 4 | |

| 12/02/87 | 119 | 18 | 15.12 | 15 | 9 | 60 | 6 | |

| 18/02/87 | 292 | 78 | 26.71 | 22 | 18 | 81.81 | 4 | |

| Total | 1 381 | 253 | 20.1987 | 132 | 93 | 68.125 | 42 | |

| Promedio | Promedio | |||||||

En los cultivares ‘Fuerte’ y ‘Hall’, en más de la mitad de los frutos con daño no se encontraron larvas. Observaciones de estos frutos en el laboratorio bajo el microscopio estereoscópico mostró que el daño era sólo superficial, en la cáscara, registrándose la presencia de excrementos y en pocos casos los cadáveres. Estas observaciones podrían indicar que los frutos de estos cultivares presentan un medio menos favorable para el desarrollo de las larvas S. catenifer. El mismo caso, pero en menor grado se presentó en el cultivar ‘Collin Red’ (Figura 2).

Figura 2 Porcentajes de daño y parasitoidismo en Stenoma catenifer Walsh. en semillas del cultivar Duke 6 del palto. Campaña 1986-87. Fundo Génova Chanchamayo.

Tabla 2 Porcentajes de infestación de Stenoma catenifer Walsh. en los diferentes cultivares. Campaña 1986-87. Fundo Génova Chanchamayo

| Cultivar | Fecha de colección | Porcentajes de infestación |

|---|---|---|

| ‘Bacon’ | 19/03/87 | 54.07% |

| ‘Nabal’ | 9/04/87 | 22.22% |

| ‘Duke 6’ (en semillas) | 18/02/87 | 21.94% |

| ‘Fuerte’ | 19/03/87 | 11.94% |

| ‘Hall’ | 9/04/87 | 8.84% |

| ‘Collin Red’ | 19/03/87 | 7.7% |

| ‘La Molina’ | 19/03/87 | 4.54% |

| ‘Hass’ | 9/04/87 | 0.0% |

Figura 3 Porcentajes de daño por cosecha en orden cronológico, del 19 de marzo a 9 de abril de 1987. Fechas en la Tabla 1.

Control biológico.

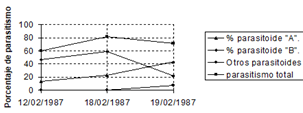

Esta plaga (Figura 4), presentó un eficiente control por un complejo de cinco especies parasitoides nativas del orden Hymenoptera procedentes de las larvas y dos especies parasitoides de la familia Tachinidae emergentes de las pupas. En este control tienen mayor importancia dos especies del género Apanteles (Hym., Braconidae, Microgastrinae) denominadas como el parasitoide "A" y el parasitoide "B" (Figuras, 5 y 6). Otros parasitoides: “C” (Hym., Cynipidae) Figura 7, “D” (Hym., Braconidae) Figura 8, “E” (Hym., Ichneumonidae) Figura 9, “E” y “F” (Dip., Tachinidae) Figuras 10 y 11 solo se recuperaron en cantidades muy escasas.

Figura 5 Parasitoide “A” Apanteles sp. (Hymenoptera: Braconidae) de S. catenifer emergente de las larvas.

Figura 6 Parasitoide “B” Apanteles sp. (Hymenoptera: Braconidae) de S. catenifer emergente de las larvas.

El total del parasitoidismo (efecto de las especies parasitoides "A" y "B") fluctuó entre el 60% y 81%, con un promedio de 68.13% en el cultivar Duke 6 durante la campaña 1986 - 87 (Tabla 1 y Figura 2). El parasitoidismo en larvas de S. catenifer de ambas especies en otras colecciones de diferentes cultivares fluctuó entre el 60% y 71.42%, teniendo como promedio 70.37% durante la misma campaña (Tabla 3), (Figura 2). Los parasitoides denominados "C" (Hym., Cynipidae, Eucoilinae), "D" (Hym., Braconidae) y "E" (Hym., Ichneumonidae) se recuperaron en número sin importancia. De igual forma los parasitoides (Dip., Tachinidae) emergentes de las pupas de S. catenifer fueron muy escasos.

Las Tablas 1 y 2 y la Figura 2, muestran una fluctuación del parasitismo muy semejante durante toda la campaña, esto implica la existencia de una gran estabilidad en la interacción hospedero parasitoide.

Tabla 3 Porcentajes de parasitoidismo de Stenoma catenifer Walsh. en colectas de diferentes cultivares de palto. Fundo Génova Campaña 1986 - 7.

| Fecha colección | % de parasitoidismo | No. Larvas | No. Larvas parasitoidadas |

|---|---|---|---|

| 23/02/1987 | 75 | 8 | 6 |

| 24/02/1987 | 60 | 5 | 3 |

| 19/03/1987 | 71.42 | 14 | 10 |

| Total | 70.37 | 27 | 19 |

Tabla 4 Parasitismo en Stenoma catenifer por dos especies de parasitoides del género Apanteles, en el cultivar Duke 6 del palto. Chanchamayo 1986-7.

| Fecha de colección | % parasitoide "A". | % parasitoide "B". | Otros parasitoides | parasitoidismo total |

|---|---|---|---|---|

| 12/02/87 | 13.33 | 46.67 | 0 | 60 |

| 18/02/87 | 22.72 | 59.09 | 0 | 81.81 |

| 19/02/87 | 42.85 | 21.43 | 7.14 | 71.42 |

| Total | 25.49 | 45.09 | 1.96 | 72.54 |

Figura 12 Porcentajes de parasitismo en Stenoma catenifer Walsh. por dos especies de parasitoides del género Apanteles Cultivar Duke 6. Chanchamayo 1986-7.

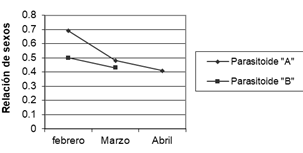

En observaciones biológicas y de comportamiento de estos controladores, se observó una variación en la proporción de sexos de las poblaciones del género Apanteles. Esta dinámica fue analizada con la relación de sexos (R = Número de machos / número de hembras). Se encontró que el parasitoide "B" que emerge en estadios intermedios de la larva S. catenifer es responsable del 45.09% del total del parasitoidismo (Tabla 4 y Figura 3). Este parasitoide presentó una proporción sexual de 0.43, es decir que por cada macho existieron 2.4 hembras, entre los meses de febrero y marzo (Tabla 5), estas características biológicas: ser parasitoide de larvas de primeros estadios (probablemente ciclos biológicos más cortos) y la variación en la proporción sexual a favor de las hembras, determinan la estabilidad de la relación densidad - dependencia, haciendo muy eficiente a esta especie que compite con ventaja en el complejo de parasitoides que emergen en estadios más avanzados de la larva S. catenifer. Sin embargo, el parasitoide "A" emergente en la prepupa que registró el 25.49% del parasitoidismo total (Tabla 5 y Figura 14) presentó una fluctuación en la proporción sexual que se inicia con 0.69 (por cada macho 1.44 hembras) en febrero varió a 0.41 en abril (se incrementa a 2.43 hembras por macho). Las Larvas de esta especie son gregarias, habiéndose recuperado 6.43 especímenes en promedio por hospedero, con un rango de variación de 3 a 10, ( 1.76 individuos y una desviación estándar σ = 1.76. La Figura 13 muestra un incremento muy notable de febrero a marzo del parasitoidismo originado por "A", también se puede observar una disminución en el parasitoidismo causado por "B" al final de la campaña. Se puede afirmar que esta dinámica representa la situación real en el campo, debida a la variación en la proporción sexual favorable a las hembras y al gregarismo, son mecanismos que permiten competir con éxito a la especie "A" asegurando su predominancia al final de la campaña.

Tabla 5 Variación de la proporción sexual en los parasitoides “A” y “B de Stenoma catenifer. Chanchamayo 1987.

| Relación Machos /hembras. | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fecha | Parasitoide "A" | Parasitoide "B" | Total hembras "A" | Total machos "A" | Total parasitoides "A" | Total hembras "B" | Total machos "B" | Total parasitoides "B" |

| febrero | 0.69 | 0.5 | 72 | 50 | 122 | 4 | 2 | 6 |

| marzo | 0.48 | 0.43 | 58 | 28 | 86 | 16 | 7 | 23 |

| abril | 0.41 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | |

Estas observaciones indican que la estabilidad de la relación hospedero - parasitoide se debe a las características biológicas inherentes a las especies Apanteles "A" y "B", que les permite competir por el mismo recurso alternando su predominancia (recambio de ambas especies y por la abundancia de la especie “A” que es gregaria) y ejerciendo un eficiente control biológico natural de más o menos 70% durante la campaña.

Observaciones en biología.

Como describe Wille (1952), los adultos de S. catenifer (Figura 4) miden alrededor de 3 cm de expansión alar, presentan una coloración gris - bruno y en cada ala anterior tienen más o menos 25 pequeñas manchas oscuras alineadas que dibujan la letra "S". De actividad nocturna, sus huevos de color blanco verdoso son puestos en forma aislada en la base de los frutos. Pasan por cinco estadios larvales dentro de las galerías en los frutos, los primeros estadios son de color gris - blanco con cabeza marrón oscura casi negra. Los estadios avanzados son de color rojo. Las pupas de más o menos 2 cm son de color marrón y se oscurecen a medida que transcurre el tiempo. El periodo pupal tiene una duración de 22.6 a condiciones ambientales de la zona entre los meses de febrero y marzo.

Conclusiones

Stenoma catenifer presenta un multiparasitismo debido a la acción de un complejo de parasitoides Hymenoptera y dos Diptera: Tachinidae.

Los parasitoides más eficientes son Apanteles sp. “A” y Apanteles sp. “B” (Hymenoptera: Braconidae) emergentes de prepupas y las larvas de primeros estadios de Stenoma catenifer.

uBio

uBio