INTRODUCCIÓN

La desnutrición es un estado de deficiencia o desequilibrio de energía, proteína y otros nutrientes 1. Dicho estado desempeña un alto grado de relevancia durante los procesos patológicos y su evolución 2, lo que origina un aumento de 6 veces el riesgo de mortalidad en pacientes hospitalizados 3. Es así que la desnutrición es considerada un pronosticador negativo e independiente de fracaso terapéutico, lo cual incrementa los recursos y costos de la atención médica 4. Algunas de las causas o situaciones que llevan al desarrollo de esta condición son los ayunos prolongados, el inicio del soporte nutricional tardío, las interacciones fármaco-nutrientes, el inadecuado control de la ingesta y las indicaciones nutricionales, entre otras 5.

El riesgo nutricional es un término acuñado hace casi 20 años que hace referencia a un grupo de pacientes hospitalizados que requieren un aporte nutricional alto debido a la severidad de su enfermedad, y que pueden desarrollar desnutrición hospitalaria o que ya está en curso 6. Hay evidencias concretas que señalan que el riesgo nutricional se asocia con la incidencia de reingreso, con una estancia hospitalaria más larga (7) y con una mayor probabilidad de muerte intrahospitalaria 8. En relación con esto, sociedades científicas como la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabólica (ESPEN) y la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral (ASPEN) han desarrollado herramientas de tamizaje nutricional dirigidas a identificar a los pacientes con riesgo nutricional (dentro de las primeras 24 a 48 horas de ingreso) 9. Existen diversos tipos de tamizajes nutricionales para los diferentes entornos clínicos, y el Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) es uno de los más recomendados 2.

El Nutritional Risk Screening 2002 es una herramienta de tamizaje considerada como el estándar de oro por su elevada validez predictiva y sensibilidad mayor al 80 % en pacientes de distintas patologías 10, además de demostrar concordancia entre parámetros bioquímicos, antropométricos y alta predicción de mortalidad a diferencia de otras herramientas de tamizaje 11.

La estancia hospitalaria se define como el tiempo en el que un paciente utilizó un servicio, independientemente del área del hospital, los recursos que consumió relacionados a este y si fue en el tiempo estimado por la institución que lo alberga 12. En nuestro país, se considera una estancia hospitalaria promedio entre 6 a 8 días, por lo que lapsos menores a 6 días equivalen a una estancia corta, y mayores a 8 días, a una prolongada 13.

A nivel mundial, la prevalencia de desnutrición hospitalaria oscila entre 20 % y 50 %, porcentaje que aumenta en pacientes específicos como adultos mayores u oncológicos 14. En los países de América Latina, el 40-60 % de los pacientes se encuentran desnutridos al momento del ingreso hospitalario 15. En el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI), la prevalencia de desnutrición reportada es del 42 % 3, esta información data de muchos años atrás y en la actualidad podría ser mayor.

El presente estudio tiene como objetivo identificar la asociación que existe entre el riesgo nutricional, la estancia hospitalaria y el diagnóstico médico en pacientes del área del CERP del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y población de estudio

Se realizó un estudio observacional de cohorte longitudinal, retrospectivo, que incluyó a todos los pacientes que fueron hospitalizados en el CERP del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2021 y el 27 de febrero del 2022. Se excluyeron a mujeres gestantes o puérperas, también pediátricos, pacientes cuya permanencia fue menor a 24 horas, que optaron por el retiro voluntario o que fueron referidos a otro establecimiento de salud o servicio del hospital. Se obtuvieron los datos clínicos y demográficos de las historias clínicas digitales a través del Servicio de Salud Inteligente (EsSI). Así mismo, se recopilaron los datos antropométricos y nutricionales, a fin de corroborar los resultados de tamizajes y evaluaciones nutricionales registradas durante el ingreso hospitalario. Finalmente, toda la información fue importada a una base de datos para su análisis estadístico.

Variables y mediciones

Se evaluaron características como la edad, la cual fue estratificada en grupos etarios (joven, adulto y adulto mayor), el sexo (masculino y femenino) y la fecha de ingreso y egreso para calcular los días de hospitalización. Los días de hospitalización menores a 6 fueron clasificados como estancia corta, intermedia a la estancia entre 6 a 8 días y estancia prolongada a más de 8 días de hospitalización.

El peso y la talla se obtuvieron a partir de los kárdex del servicio de nutrición del CERP, estos fueron analizados para calcular el índice de masa corporal (IMC). Este último dato se clasificó utilizando los siguientes parámetros; para personas de 18 a 60 años, delgadez <18,5 kg/m2, normal ≥18,5 a <25 kg/m2, sobrepeso ≥25 a 30 kg/m2, obesidad ≥30 kg/m2; para personas mayores de 60 años, delgadez ≤23 kg/m2, normal >23 a <28 kg/m2, sobrepeso ≥28 a <32 kg/m2, obesidad ≥32 kg/m2.

La evaluación del riesgo nutricional se realizó mediante la herramienta de tamizaje nutricional NRS-2002. Se clasificó con una puntuación mayor o igual a tres a aquellos pacientes que se encuentran en riesgo nutricional, y con puntuación menor de tres a aquellos pacientes sin riesgo nutricional.

Los diagnósticos médicos de ingreso se clasificaron en 11 tipos de enfermedades: gastrointestinales, respiratorias (causadas por COVID-19 y las no relacionadas), renales, neurológicas, oncológicas, endocrinas, cardiovasculares, genitourinarias, traumatismos, envenenamientos y otras de causa externa, enfermedades autoinmunes. Para las comorbilidades, se obtuvo el registro de la historia clínica de cada participante. La condición de egreso se clasificó como altas y como fallecidos.

Análisis estadístico

El análisis de datos se realizó mediante el programa estadístico Past, versión 2.17. Las variables categóricas se reportaron con frecuencias y porcentajes, las variables continuas con medias con desviación estándar (DE) o medianas, según sea el caso. Para la comparación de variables cualitativas o categóricas se utilizó la prueba chi- cuadrado, y para la comparación de variables cuantitativas con distribución normal se utilizó la prueba t de Student y ANOVA, según corresponda. Se consideró significancia estadística al valor de p menor de 0,05.

Consideraciones éticas

Se obtuvo la autorización del Comité de Investigación del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Debido a la naturaleza retrospectiva del estudio no fue necesario obtener una carta de consentimiento informado por paciente; sin embargo, para asegurar la confidencialidad de cada uno, se utilizó códigos de identificación por paciente, en reemplazo de sus nombres y apellidos reales. Además, el acceso a la base de datos se limitó únicamente a los autores de esta investigación.

RESULTADOS

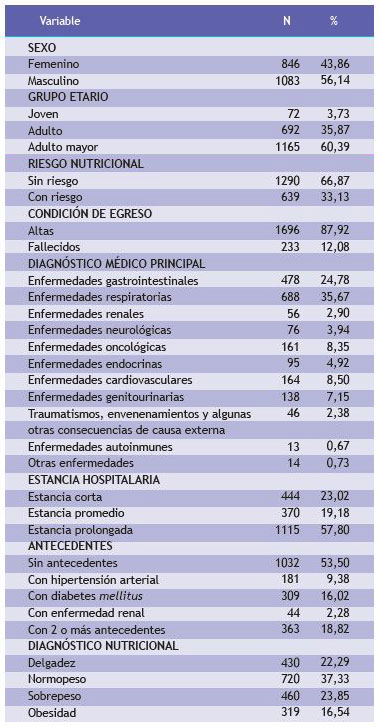

Se identificaron 2 230 historias clínicas, de las cuales 301 no cumplieron con los criterios de inclusión; por lo tanto, el número total final de sujetos incluidos en el estudio fue de 1 929. De los 1 929 pacientes incluidos en el análisis, la mayoría fue del sexo masculino (56,14 %). El 60,39 % de ingresos correspondió a adultos mayores, seguido por un 35,87 % del grupo de adultos, y, por último, en menor porcentaje, los jóvenes (3,73 %). El 57,80 % registraron una estancia hospitalaria prolongada (mayor a 8 días); por otro lado, la estancia hospitalaria media del total de pacientes hospitalizados fue de 17,2 días.

De acuerdo con el diagnóstico médico de ingreso, las enfermedades de mayor prevalencia fueron las enfermedades respiratorias, con un 35,67 %, seguidas de las enfermedades gastrointestinales, con un 24,78 %, las enfermedades cardiovasculares representaron el 8,50 % y las enfermedades oncológicas, el 8,35 %; mientras que las de menor prevalencia fueron los traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causa externa (2,38 %) y las enfermedades autoinmunes (0,67 %). De la muestra total, 720 pacientes presentaron diagnóstico nutricional normal (37,33 %), 460 sobrepeso (23,85 %), 430 delgadez (22,29 %) y 319 obesidad (16,54 %) (Tabla 1).

De los casos incluidos en el estudio, 233 pacientes fallecieron, lo cual arrojó una tasa de muerte del 12,08 %.

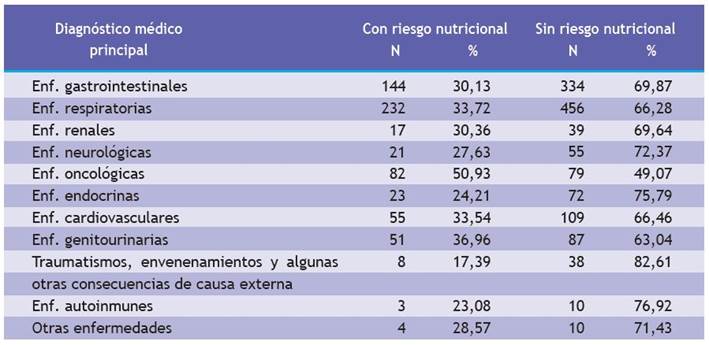

El riesgo nutricional se encontró en el 33,13 % del total de pacientes incluidos en el estudio; con relación al diagnóstico médico principal, las enfermedades oncológicas presentaron el mayor porcentaje de riesgo nutricional (Tabla 2).

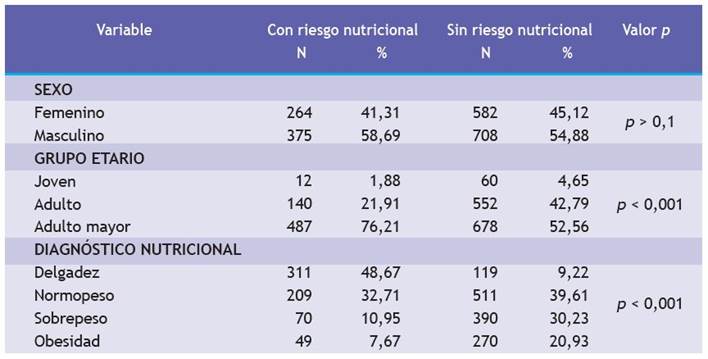

En cuanto a las características de los pacientes según riesgo nutricional (Tabla 3), se encontró una relación estadísticamente significativa con el grupo etario y con el diagnóstico nutricional (p < 0,001), y cabe resaltar que el mayor porcentaje de pacientes con riesgo nutricional fueron adultos mayores (76,21 %).

Así también, se pudo observar que los pacientes con diagnóstico nutricional delgadez, representaron el mayor porcentaje de casos de riesgo nutricional (48,67 %).

Respecto a la variable sexo, no se encontró relación con el riesgo nutricional (p > 0,1).

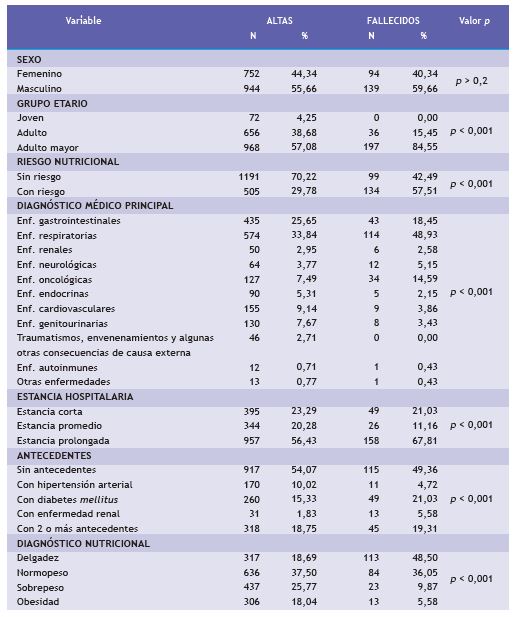

Respecto a las características de los participantes según su condición de egreso, hubo diferencias estadísticamente significativas en los grupos etarios, riesgo nutricional, diagnósticos médicos, estancia hospitalaria, antecedentes y en el diagnóstico nutricional (p < 0,001) (Tabla 4).

Entre los fallecimientos, 139 fueron del sexo masculino (59,66 %) y 94 del sexo femenino (40,34 %).

Además, se observó que un gran porcentaje de fallecidos (84,55 %) fueron adultos mayores (≥ 60 años). El mayor porcentaje de fallecidos fueron personas con riesgo nutricional (57,51 %), con estancia hospitalaria prolongada (67,81 %) y con estado nutricional delgadez (48,50 %).

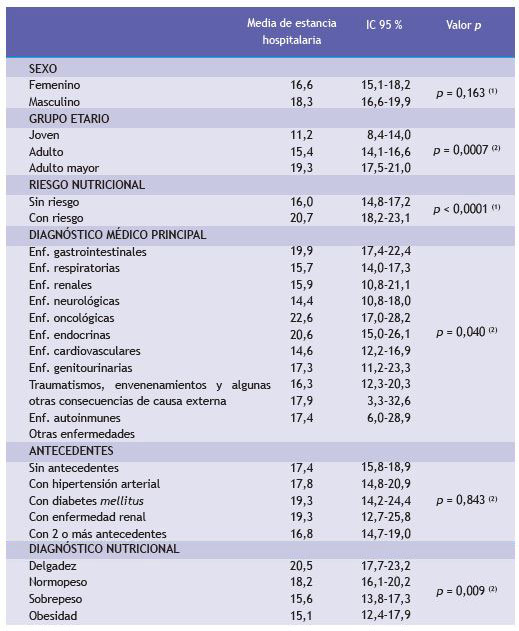

Respecto a los tiempos hospitalarios, los del sexo masculino tuvieron un tiempo promedio de estancia hospitalaria ligeramente mayor que las mujeres (1,7 días), pero no estadísticamente significativo (p = 0,163). Los pacientes con riesgo nutricional tuvieron un promedio significativamente mayor de estancia hospitalaria (4,7 días) en comparación con quienes no presentaron riesgo nutricional (p < 0,001) (Tabla 5).

En cuanto a los diagnósticos principales, los pacientes ingresados por enfermedades oncológicas tuvieron una estancia hospitalaria más larga (5,4 días) que la media de la muestra (17,2 días). En relación con el grupo etario, los jóvenes presentaron una estancia hospitalaria (11,2 días) significativamente más corta (6 días) que la media de la muestra (p = 0,0007). Asimismo, se demostró que sí existe diferencia significativa entre el tiempo de hospitalización según el diagnóstico nutricional al ingreso (p = 0,009).

DISCUSIÓN

Nuestro estudio mostró una prevalencia de riesgo nutricional del 33,13 %, resultado que coincide con lo reportado por Zeña et al., donde el 34,5 % de su población presentó riesgo nutricional al ingreso hospitalario 3. Asimismo, Felder et al., en su estudio realizado en pacientes hospitalizados, encontraron que cerca del 30 % de los pacientes presentaban riesgo nutricional 16. De igual forma, el estudio realizado por Alpízar et al. evidenció que un 40,8 % se encontraban en riesgo 17.

El 56,14 % de los pacientes hospitalizados eran hombres, cifra muy similar a lo reportado en el estudio realizado por Cereceda et al., donde reportaron un 59,7 % 18. Por otro lado, dentro de las 6 principales enfermedades que presentaron los pacientes al momento del ingreso hospitalario, las enfermedades respiratorias registraron el mayor porcentaje (35,67 %), cifra que se asemeja al estudio de Redondo et al., donde también se evidenció que la mayoría de sus pacientes presentó enfermedades respiratorias al momento de su ingreso al hospital 19; sin embargo, dichos resultados difieren del estudio de Moscoso et al., que reportaron un alto porcentaje de pacientes hospitalizados por enfermedades oncológicas (22,4 %) y solo un 3,6 % por enfermedades respiratorias 20.

Pinzón et al. 8, en su reciente publicación, reportaron que el 54,6 % de sus pacientes presentaron dos o más comorbilidades, de las cuales las más comunes fueron la hipertensión (50 %), la diabetes (29 %) y la enfermedad renal (17,8 %). Definitivamente, son cifras más altas a las encontradas en nuestro estudio, en donde se halló que 18,82 % de pacientes presentaron 2 o más comorbilidades. Asimismo, la prevalencia de diabetes, hipertensión arterial y la enfermedad renal fueron 16,02 %, 9,38 % y 2,28 %, respectivamente.

En cuanto al diagnóstico nutricional al momento del ingreso al hospital, el estudio de Pinzón et al. menciona que el mayor porcentaje de su población presentó un diagnóstico nutricional normal 8. Estos resultados son similares al estudio de Botina et al. 21, donde el 75,5 % de su población presentó diagnóstico nutricional normal y solo el 2,8 %, obesidad. Nuestros resultados concuerdan con ambos autores, puesto que la mayor prevalencia del diagnóstico nutricional fue normal (37,33 %) y la menor prevalencia fue obesidad (16,54 %).

En nuestro estudio, los pacientes con enfermedad oncológica presentaron mayores porcentajes de riesgo nutricional (50,93 %), seguidos de los pacientes con enfermedad respiratoria (33,72 %). Este último dato es menor a lo encontrado en el estudio realizado por Alpízar et al., donde reportaron que el 47,4 % de los pacientes con enfermedades respiratorias presentaron riesgo de desnutrición 17.

Así mismo, se observó una relación estadísticamente significativa entre el grupo etario y el riesgo nutricional, en donde los adultos mayores presentaron el mayor porcentaje de riesgo nutricional (76,21 %). Este es un hallazgo que diversos autores también sostienen 6,22,23,24.

Por otro lado, no se evidenció asociación entre el sexo de los pacientes con el riesgo nutricional. Este resultado difiere del estudio realizado por Barbosa et al. 23 en Brasil, donde encontraron una mayor prevalencia de riesgo nutricional en hombres, ya que son 2,04 veces más propensos a presentar riesgo nutricional que las mujeres.

Se observó una relación significativa entre el diagnóstico nutricional y el riesgo nutricional. Al respecto, un estudio realizado en Suiza reportó 4,49 veces más riesgo nutricional en los pacientes con delgadez que los pacientes eutróficos 22.

Nuestra investigación indica que los pacientes con riesgo nutricional presentan más días de estancia hospitalaria. Ello concuerda con el estudio de Felder et al., que reportó un aumento gradual de la estancia hospitalaria en pacientes con riesgo nutricional 16. Otro estudio que respalda nuestros resultados es el realizado por Sánchez et al. en Perú 24 y que se asemeja a lo reportado en otros países 25,26.

Por otra parte, el mayor porcentaje de fallecidos estuvo representado por pacientes con riesgo nutricional, hallazgo similar al de otros estudios que indican que la mortalidad fue mayor para los pacientes con riesgo nutricional 23-26. Marín Ramírez et al. mostraron que, de los pacientes fallecidos en la UCI, el 84,4 % presentó riesgo nutricional 27. Esta es una cifra mayor en comparación con el resultado del presente estudio (57,51 %), diferencia que podría estar asociada por tratarse de una unidad especializada en pacientes críticos.

En cuanto a la estancia hospitalaria según diagnóstico médico principal, en nuestro estudio, las enfermedades oncológicas presentaron estancias más prolongadas (22,6 días +/- 5,6), lo cual difiere de lo reportado en Colombia por Zapata y Restrepo, quienes indicaron que el diagnóstico médico con mayor porcentaje de casos con estancia prolongada fueron las enfermedades respiratorias 28.

De acuerdo con el diagnóstico médico principal y su asociación con el número de fallecidos, nuestro estudio revela que las enfermedades respiratorias presentaron el mayor porcentaje de defunciones. Por el contrario, un informe emitido por el Minsa en el 2019 señaló que las enfermedades neoplásicas son el grupo de enfermedades con mayor tasa de mortalidad, seguidas por las enfermedades del aparato circulatorio; las enfermedades del sistema respiratorio ocuparon el séptimo lugar en la lista 29. Esta diferencia puede estar asociada a la pandemia por COVID-19, en donde el Perú tuvo una de las mayores tasas de prevalencia y mortalidad a nivel mundial 30.

Finalmente, podemos decir que, en nuestro estudio, el riesgo nutricional se asoció a mayor estancia hospitalaria, un promedio de 5 días más en comparación con los pacientes sin riesgo nutricional. De acuerdo con el diagnóstico médico de ingreso hospitalario, se observó que 1 de cada 2 pacientes con enfermedades oncológicas presentaron riesgo nutricional. Por otro lado, existe relación estadísticamente significativa entre el grupo etario y el diagnóstico nutricional con el riesgo nutricional, donde 8 de cada 10 pacientes adultos mayores y aproximadamente la mitad de los pacientes con delgadez presentaron riesgo nutricional, respectivamente.

En conclusión, es importante realizar el tamizaje nutricional al ingreso hospitalario, ya que ello permite identificar de manera temprana a aquellos con riesgo nutricional, para que posteriormente reciban una evaluación profesional individualizada en el manejo de la desnutrición, a través de intervenciones nutricionales adecuadas, a fin de lograr mejores resultados clínicos, menor estancia hospitalaria, reducción en las tasas de mortalidad y, por ende, disminución de los costos intrahospitalarios.