INTRODUCCIÓN

La hidatidosis es una zoonosis parasitaria, producida por el estado larval del cestodo Echinococcus del género granulosus (enfermedad quística hidatídica) 1-3, E. multilocularis y E. Oligarthus, siendo la primera la especie más común 3,4. Es así que, a nivel internacional, la equinococosis es más frecuente en Oriente Medio, Australia, América del Sur, Grecia, España 1, Nueva Zelanda, Turquía, India 5, Túnez 6 y específicamente en el noroeste de Irán 5,7. En América Latina, los países más afectados son, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú y Chile 2,8,9.

El Perú hasta el año 2015, era el país de las Américas con una mayor incidencia y prevalencia de equinococosis quística 2, teniendo una prevalencia de hasta el 5% en la población general 8, considerando la sierra central y sur del país, como zonas altamente endémicas 9; sin embargo, hay departamentos como Junín, Cerro de Pasco y Huancavelica 2,8, y en éstos, las provincias de Chupaca, Chaupimarca y Acoria 2, que presentan las mayores tasas de prevalencia. Esto se explica básicamente debido a la cercana interacción entre los humanos, con los perros y el ganado ovino, además de la falta de educación sanitaria en la población 2,6,9. Adicionalmente, la importancia de esta zoonosis en la salud pública está relacionada no solo con el elevado índice de mortalidad, sino también con las pérdidas por rendimiento laboral, gastos de su tratamiento, recuperación y rehabilitación 2,8,10.

La enfermedad hidatídica afecta principalmente al hígado (70%) y los pulmones (15%) 3,11, seguido del bazo (4%), los riñones (3%), el sistema nervioso central (2%) y el corazón (0,02-2%). Las localizaciones inusuales incluyen la cabeza y el cuello, los senos, el mediastino, el peritoneo, la tiroides y el apéndice 3,7,11. A nivel internacional la localización hepática es la forma de presentación más frecuente 2,8,12, con una preferencia por el lóbulo derecho 2; mientras que en Perú, la localización pulmonar es la más frecuente, llegando hasta un 60%, con una mayor preferencia por el lóbulo derecho 2,8, una edad de presentación desde los 6 hasta los 68 años 2,4,8, y un leve predominio en el sexo femenino. Se postula que esta presentación clínica podría deberse a que las altitudes elevadas incrementarían la dilatación y volumen sanguíneo capilar en los pulmones, y la menor elasticidad del parénquima pulmonar provocaría más manifestaciones clínicas en el paciente 2,8.

Así también, es importante tener en cuenta que ningún órgano está exento de ser invadido por este parásito 5,6,13. En el Perú se ha descrito lesiones peritoneales, esplénicas, renales, óseas, tiroideas, mamarias, entre otras 2. En el caso de la equinococosis peritoneal, esta suele ser debida a una hidatidosis secundaria, generalmente consecuencia de la ruptura espontánea o iatrogénica de quistes hepáticos, esplénicos o mesentéricos 4,14; a diferencia de la localización primaria, que es bastante rara 3,6,8, en la que la diseminación ocurre ya sea por circulación linfática o sistémica 4,14. Además, las manifestaciones clínicas se deben al efecto masivo del agrandamiento del quiste abdominal 14.

Dentro de estas manifestaciones, existe la posibilidad de la aparición de cuadros de abdomen agudo. Si bien, la asociación entre infecciones parasitarias y apendicitis aguda es extremadamente rara 7,8,15; al ser la apendicitis aguda, la causa más común de emergencia quirúrgica en adultos jóvenes 8, se podría considerar esta causa en áreas endémicas de equinococosis.

REPORTE DE CASO

Se presenta el caso de un paciente varón de 52 años, natural de Ayaviri, Puno; y procedente de la Joya, Arequipa, que se dedicó desde hace 40 años a la agricultura, sin antecedentes patológicos, ni hospitalizaciones previas. El paciente acude con tiempo de enfermedad de dos días caracterizado por dolor abdominal tipo urente, en epigastrio, recibiendo analgésicos sin sentir mejoría. El dolor aumenta en intensidad y se irradia a cuadrante inferior derecho del abdomen, de tipo opresivo, persistente con exacerbaciones; asociado a anorexia, sensación de alza térmica y náuseas. Por tal motivo, acude a centro de salud de su localidad, de donde es derivado a nuestro hospital.

Al acudir por emergencia, el paciente tenía funciones vitales estables, y al examen preferencial, un abdomen doloroso a la palpación en fosa iliaca derecha (FID), McBurney (+), Blumberg (+). Además, los exámenes de laboratorio revelaron un hemograma en 12 100 leucocitos, con 80% segmentados, 5% bastones y 1% eosinófilos y resto de resultados dentro de parámetros normales. Todos estos parámetros sumaron un total de 10 puntos en la escala de Alvarado.

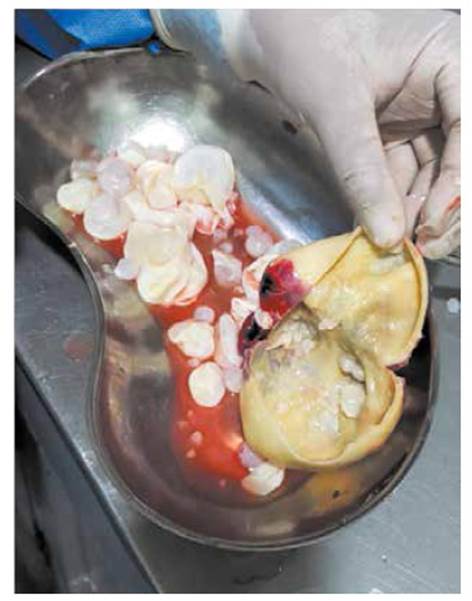

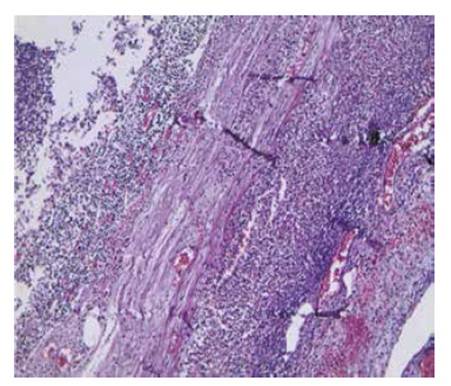

Por todo ello, el paciente ingresa a sala de operaciones de emergencia catalogado como una apendicitis aguda, en la que se evidencia un apéndice cecal descendente interna, gangrenada en toda su extensión, con base edematosa; así como, una tumoración firmemente adherida a sus 2/3 distales, de aproximadamente 9x7x7 cm (Figura 1), que a su apertura se evidencia salida de contenido líquido cristal de roca, con múltiples vesículas blanquecinas (Figura 2). Dicha pieza operatoria se envía a patología, siendo informada como una formación quística, con múltiples formaciones quísticas, que se encuentra adherida firmemente al apéndice a nivel distal, catalogada como quiste hidatídico con presencia de escólex de Echinococcus granulosus; y una apendicitis aguda gangrenada (Figura 3). Posteriormente, se confirma el hallazgo con un resultado positivo para examen de ELISA para hidatidosis.

Figura 1 Apéndice cecal gangrenada con tumoración firmemente adherida en sus 2/3 distales de 9x7x7 cm aproximadamente.

Figura 2 Apertura de la tumoración evidenciándose salida de contenido líquido cristal de roca y vesículas blanquecinas múltiples.

Figura 3 Microfotografía de pared de apéndice cecal inflamación aguda y gangrena (áreas de fibrina y hemorragia) (200x). Diagnóstico de apendicitis aguda gangrenada.

El paciente tolera acto quirúrgico y pasa a piso para el manejo post operatorio recibiendo antibióticos endovenosos (ciprofloxacino y metronidazol). Al tolerar vía oral, se agregó albendazol 400 mg hasta completar 30 días. Así también, se realizaron estudios de extensión, no encontrándose quistes pulmonares; pero al estudio tomográfico se evidenció tres tumoraciones intraabdominales, una hepática, otra retrogástrica (por encima del páncreas), y una en hipogastrio (retrovesical); todas ellas complicadas con quistes intraquísticos. Las cuales fueron removidas quirúrgicamente en una nueva intervención. Finalmente, el paciente tuvo una buena evolución post operatoria, y es dado de alta con la indicación de completar el esquema de albendazol.

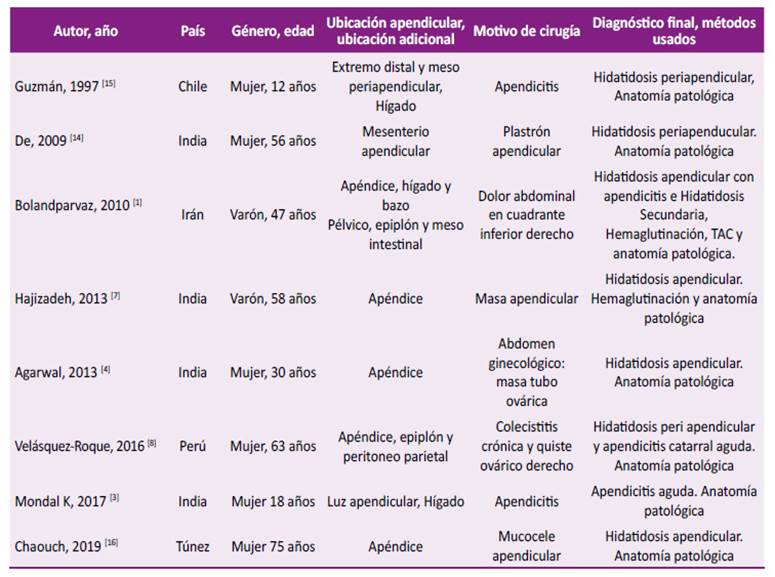

DISCUSIÓN

La ubicación apendicular del quiste hidatídico se considera como una causa muy rara de apendicitis aguda 2,3,8,14; más aún, la hidatidosis apendicular primaria es extremadamente infrecuente 5,8,15,16, tal y como se evidencia en la revisión de casos realizada (Tabla 1). Es así que, en una publicación se menciona la revisión de 241 casos de enfermedad hidatídica, en la cual el intestino estuvo involucrado solo una vez 3. Otra revisión del 2013 en publicaciones de Irán, informó que solo en uno de 463 casos de quiste hidatídico se involucró el apéndice 3,8. En la India, hasta la fecha solo hay cuatro casos reportados 3,4,7,14. También se han descrito casos aislados en España, Bulgaria, Italia, Rusia y Sudáfrica 15, uno en Túnez 16 y cuatro reportes en India 3,4,7,14. A nivel de Latinoamérica, en Chile se reportó un caso 15, y otro a nivel nacional, sobre una mujer de 63 años, que ingresa por un abdomen agudo quirúrgico, evidenciándose un quiste hidatídico periapendicular y una apendicitis aguda catarral 8.

En este caso, se presenta a un paciente varón adulto con el antecedente epidemiológico de provenir de Puno (sierra sur) 9, dedicarse al campo, y haber tenido una interacción cercana con perros y ganado ovino 2,8. Además, el paciente presentó síntomas clínicos típicos de apendicitis aguda, sin presencia de masas, lo cual fue su motivo de ingreso a sala de operaciones; a diferencia de otros casos reportados en donde, se evidenció una masa móvil, o un dolor atípico en hemiabdomen derecho, que pudiera confundir con otro cuadro abdominal agudo 4,8,16, por lo que, al ser clínicamente concluyente, no fue necesario el apoyo diagnóstico de una ecografía abdominal. Así también, en este caso se evidenció una leucocitosis leve, pero que no estaba asociada a eosinofilia; a diferencia de otros casos reportados 3,7,15, en los que existía una marcada eosinofilia del 19% 14, lo que también alejaba la posibilidad de pensar en alguna otra etiología quirúrgica.

En cuanto a los hallazgos intraoperatorios, la masa quística se encontraba adherida a la pared, en los dos tercios distales del apéndice cecal; y no se encontró en el mesoapéndice 14,15, en la punta 4, o en la base 7; y tampoco se encontraron adheridos el epiplón, peritoneo y el apéndice 8. Esta presentación extrínseca y la falta de una reacción inflamatoria en la anatomía patológica, explicaría porque en los exámenes laboratoriales no se evidenció eosinofilia, ya que el quiste se encontraba intacto, hasta después del procedimiento quirúrgico 17.

Hay que considerar que los quistes se pueden localizar dentro de la pared apendicular, dentro de su luz, y en el mesoapéndice; y que a veces, llegan a distorsionar el apéndice lo suficiente como para que sea casi inexistente 3. En nuestro caso la localización fue en la pared del apéndice, en sus dos tercios distales; motivo por el cual la probable acodadura o torsión proximal de dicho órgano, o simplemente la compresión extrínseca, pudo haber causado la obstrucción de la luz apendicular 8, provocando el proceso inflamatorio final, una apendicitis aguda gangrenada.

Es importante tomar en cuenta que, la ubicación apendicular es muy rara 3,8,16, incluso en un área hiperendémica 7. Además, en esta situación, el apéndice generalmente está involucrado en casos de hidatidosis diseminada multiorgánica extensa 3, tal y como sucedió en nuestro caso, en los que además del quiste apendicular, se encontraron otros quistes (hepático e intraabdominales). Así también, la equinococosis peritoneal (13%) suele ser debida a una hidatidosis secundaria, generalmente consecuencia de la ruptura espontánea o iatrogénica de quistes hepáticos 8,13, esplénicos o mesentéricos 4,14. A diferencia de la localización primaria, que es bastante rara (2%) 3,8,16, en la que la diseminación ocurre ya sea por circulación linfática o sistémica 4,14. En nuestro caso, el quiste hidatídico fue un hallazgo intraoperatorio y no existía antecedentes de hidatidosis hepática o de otras masas intraabdominales 1,16, pero que después de la intervención se lograron confirmar otros tres quistes intraabdominales, aparentemente asintomáticos, a pesar de su tamaño. De igual forma en nuestro paciente, no existió el antecedente de cirugía, traumatismo hepático o abdominal que pudiera explicar la diseminación secundaria, por lo que es considerada una localización primaria intraabdominal diseminada, que incluía al apéndice, el hígado y el peritoneo.

Por lo tanto, la importancia de este caso se basa en la infrecuente localización apendicular del quiste hidatídico reportado a nivel mundial y nacional 1,2,8. Todo ello debido a que nuestro, es un hospital de referencia, por lo que constantemente llegan pacientes referidos del sur del Perú, y debemos considerar etiologías no solo locales, sino también regionales y nacionales.

Se concluye que la apendicitis aguda por quiste hidatídico apendicular, es una entidad poco frecuente, y debe considerarse dentro del diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda en pacientes que provienen de zonas endémicas 1,2,5,8. Además, dicho cuadro podría manifestarse sin eosinofilia 3,7,14,15, y sin antecedentes de hidatidosis hepática 1; y el tratamiento de elección es la escisión quirúrgica combinada con terapia médica antiparasitaria 5,12.