INTRODUCCIÓN

La obesidad es resultado del balance positivo entre ingreso y gasto energético. Se define como un índice de masa corporal (IMC=Peso/talla2) > 2DE según los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1. Es un problema de salud pública (más de 340 millones de obesos, entre 5 y 19 años, OMS-2016; mientras en Perú -ENAHO 2013-2014- la prevalencia en niños y adolescentes había incrementado) 2; su etiología incluye al exceso de ingesta calórica (90 %), factores genéticos, programación intrauterina y estilo de vida 3; es la patología nutricional más común en adolescentes; representa más de la tercera parte de las consultas de endocrinología pediátrica, tiene repercusiones en el desarrollo psicosocial y predispone a obesidad en el adulto 4-7. Sus complicaciones son la morbimortalidad cardiovascular en la vida adulta, pero desde la adolescencia puede observarse diabetes mellitus tipo 2 (DMt2), dislipidemia secundaria, hígado graso o síndrome ovario poliquístico como resultado del trastorno metabólico asociado8-12.

Las medidas antropométricas son herramientas sencillas utilizadas para predecir riesgo metabólico; así, el IMC es la herramienta clásica de referencia, pero otras medidas de adiposidad, como la circunferencia abdominal (CA) y la relación CA/talla (CA/talla), han demostrado ser mejores predictores de enfermedades cardiovasculares (ECV) 13. Sin embargo, su limitación es no diferenciar entre adiposidad visceral y tejido celular subcutáneo, y se ha demostrado que es la grasa visceral la asociada a factores de riesgo metabólico y ECV 14.

La CA ha sido relacionada con factores de riesgo cardiovascular; Gröber-Grätz buscando determinar entre IMC y CA, al mejor indicador asociado a hipertensión o dislipidemia en niños obesos, encuentra que el incremento de CA está fuertemente asociado a dislipidemia 15; Rosini y col., buscando predecir hiperglicemia y dislipidemia en adolescentes, concluyen que la CA puede usarse para tamizar e identificar estudiantes con factores de riesgo metabólico 16; Romero-Velarde y col., evaluando la asociación del IMC y CA con factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes concluyen que tanto la CA, como el IMC se asocian con alteraciones de la presión arterial, la insulina y el índice HOMA-IR (Modelo homeostatico para evaluar la resistencia a la insulina-HOmeostatic Model Assesment-Insulin Resistence) 17; Mehta, utilizando el indicador CA frente a riesgo cardiovascular en niños y adolescentes, demuestra sensibilidad del 75 % y especificidad del 94 % 18; Valle-Leal y col., utilizando el índice cintura-estatura (ICE) en obesos, encuentran que 36 % tenía ICE < 0.5 y un 64 % > 0.5, y de estos últimos el 76 % tenía hipertrigliceridemia, y 93 % hipercolesterolemia; recomendando al ICE como un indicador práctico para riesgo metabólico19; Furtado y col., buscando medidas antropométricas como predictoras de dislipidemia y riesgo cardiovascular en escolares, encuentran que la mitad de quienes tenían peso normal y la mayoría de quienes presentaban sobrepeso u obesidad, tenían alterado, por lo menos, un elemento del perfil lipídico y que la CA estaba fuertemente asociada a dislipidemia 20; y, Sapunar y col., buscando determinar la prevalencia de dislipidemias y riesgo aterogénico, encuentran que la CA tenía potencial para identificar riesgo de aterogenicidad elevado (21. Sin embargo, Quadros y col., buscando la capacidad predictiva de indicadores antropométricos (IMC, CA, relación CA/T y pliegues subcutáneos), para tamizaje de dislipidemia en niños y adolescentes, encuentran que la CA mostraba asociación a dislipidemia al final de la adolescencia, pero que en general tenía muy poca utilidad para tamizar dislipidemia 22; y, Enes y col., valorando la asociación entre exceso de peso y dislipidemia, encuentran una alta prevalencia de dislipidemia (81 %), pero sin asociación significativa entre alteración del perfil lipídico con la CA 23.

Además, considerando que los indicadores antropométricos pueden tener variación secular, Kim, MS y col., con los datos de niños y adolescentes incluidos en el Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES, 2005-2015), buscaron demostrar cambios seculares en la CA o CA/talla) a lo largo de diez años, sin encontrar cambios en ninguno de ellos 24.

El incremento de la CA ha sido asociado a otras patologías; Deeb y col., buscando determinar dislipidemia y enfermedad por hígado graso en niños obesos, encuentran que entre quienes tienen CA incrementada, existe fuerte asociación con dislipidemia y enfermedad por hígado graso 25.

En nuestro medio, Pajuelo, J y col. han evaluado la CA en niños con sobrepeso y obesidad, demostrando que con el aumento de edad, más del 50 %, tienen riesgo de presentar CA incrementada 26; también, han buscado determinar la presencia de síndrome metabólico en una población adolescente, encontrándolo predominantemente en varones y asociado al incremento de la CA 27; y, evaluando la CA como índice de riesgo cardiovascular en adolescentes, concluyen que el riesgo cardiovascular está presente desde edades tempranas 28.

La hipertrigliceridemia asociada a incremento de CA (fenotipo cintura hipertrigliceridemia - HTGW - por sus siglas en inglés), es considerada una herramienta económica y eficaz para la identificación de grasa visceral y riesgo metabólico; Kelishadi y col. sugieren que este fenotipo está asociado con factores de riesgo metabólico, especialmente colesterol y TGP elevado y recomiendan su uso en atención primaria y estudios epidemiológicos 29.

Ante estas evidencias, buscamos determinar la asociación entre el incremento de la circunferencia abdominal y dislipidemia secundaria o resistencia a la insulina en adolescentes obesos.

METODOLOGÍA

Estudio observacional, analítico, transversal y retrospectivo en 181 historias clínicas de adolescentes obesos de 10 a 18 años atendidos en consultorios de endocrinología del INSN.

La condición de adolescente se estableció de acuerdo a la edad cronológica (MINSA-Perú: Adolescencia, etapa de vida comprendida entre 10 y 19 años de edad). Se obtuvieron los datos antropométricos (peso, talla y CA = medida a la altura del punto medio entre el margen costal inferior y la cresta ilíaca anterior) e indicadores antropométricos (IMC y relación CA/ talla), siendo categorizados por desviaciones estándar (DE) 30 para talla/edad e IMC/edad; mientras que para CA se utilizaron las tablas de Fernández y col. 31. Los resultados de la bioquímica del perfil lipídico, glucosa e insulina fueron calificados para su diagnóstico de acuerdo a valores normales para adolescentes entre 10 y 19 años 32, definiéndose dislipidemia secundaria si presentaba incrementado por lo menos un valor de CT, LDL-c o TG, o disminuido el de HDL-c; y los valores normales de glucosa e insulina e índice HOMA-IR (homeostatic model assessment- insulino resistencia), según la IDF para síndrome metabólico en adolescentes33. Además, se documentó el valor de TGP (Transaminasa Glutámico Pirúvica).

Para describir el incremento de la circunferencia abdominal y dislipidemia secundaria se utilizó análisis descriptivos de tendencia central (promedios y desviación estándar). Para determinar asociación entre circunferencia abdominal y dislipidemia secundaria se utilizaron las pruebas de t de Student, considerando un nivel de significancia estadística < 0.05. 1.

Se aplicó modelos de regresión lineal múltiple para las variables dependientes “circunferencia abdominal” y “circunferencia abdominal /talla” en función de las variables independientes de la investigación (peso (kg), talla (metros), IMC (kg/m2), colesterol total, HDL-c, LDL-c, VLDL-c, triglicéridos, glucosa basal, insulina basal, HOMA-IR, TGP); estos modelos se realizaron para el total de muestra y para las sub-muestras en los grupos de adolescentes pre púberes y púberes, teniendo finalmente un total de seis 6 modelos de regresión.

Para valorar la correlación entre el indicador CA y el indicador CA/talla con los otros parámetros se consideró significativo un valor de p< 0.05. Además, se realizó la validación del supuesto de “Multicolinialidad en las variables para cada uno de los modelos de regresión, mediante el Análisis de Inflación de Varianza (VIF por sus siglas en inglés), y donde no se encontró presencia de Multicolinialidad en las variables explicativas (VIF < 10). Para la validación de otros supuestos de los modelos de regresión lineal, se realizaron el supuesto de “Normalidad de residuos” (distribución normal de la variable en estudio) mediante el Test de Kolmogorot-Smirnov; y el supuesto de Autocorrelación de los residuos (correlación entre la perturbación de un período y la del período anterior) mediante el test de Durbin Wattson, no encontrándose presencia de autocorrelación en los errores tienen una distribución normal (p_valor > 0.05). Así mismo, se realizó la validación del supuesto de “Homocedasticidad de varianza” mediante los gráficos de dispersión de los valores residuales y valores estimados de los modelos de regresión, donde no se evidenció patrones de variabilidad que indiquen presencia de homocedasticidad de varianza.

RESULTADOS

Ingresaron al estudio un total de 181 casos, 86 (47.5 %) mujeres y 95 (52.5 %) varones; la mayoría procedían de Lima Metropolitana y Callao (84 %); 171 se encontraban en adolescencia temprana (94.5 %) y 10 en adolescencia tardía (5.5 %), con un promedio de edad de 12.1 años; 40 (22.1 %) eran pre púberes y 141 (77.9 %) eran púberes.

Los parámetros antropométricos de la población estudiada mostraron una DE-talla promedio de 0.08 (-2.13 - 2.64); una DE-IMC promedio de 2.7 (2.0 - 4.9); y un 25.9 % con DE-IMC > 3.0 (obesidad severa), de ellos 63.8 % fueron varones y 36.2 % mujeres. La CA estuvo por encima del 90 percentil en el 89.5 % de la población estudiada (86.3 % en varones y 93 % en mujeres); mientras que dislipidemia secundaria estuvo presente en el 53 % de la población.

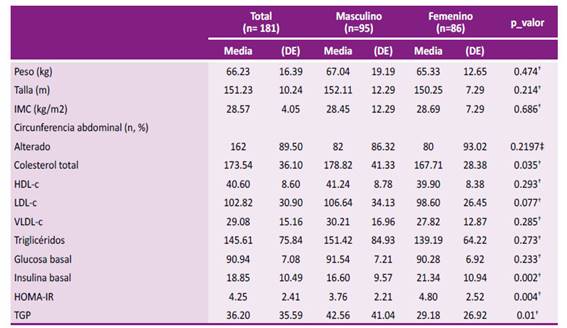

Respecto a los parámetros bioquímicos, de acuerdo al género, mostraron diferencia significativa para colesterol total en favor de los varones; mientras que, para los indicadores del metabolismo de la glucosa, las diferencias se encontraron en insulina basal e HOMA-IR a favor de las mujeres (ver tabla N°1).

Tabla N°1 Valores promedio y desviación estándar (DE) de los parámetros antropométricos y bioquímicos de los adolescentes obesos, en la población total y por género.

† Test t de Student

‡ Test Chi cuadrado

Los valores promedio alterados para los diversos tipos de lípidos no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres; pero evaluados porcentualmente en toda la población, mostraron una frecuencia descendente en el siguiente orden: HDL-c, 46.41 %, TG, 44.75 %, CT 20.44 % y LDL-c 17.68 %.

Al determinar el número de casos que presentaba asociación entre CA incrementado y valores elevados de triglicéridos, se encontró 124 casos (68.5 %), siendo de ellos 64 varones (51.6 %) y 60 mujeres (48.4 %).

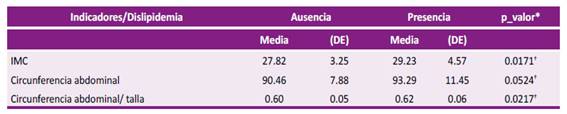

La asociación entre los indicadores antropométricos (IMC, CA y CA/talla) y la presencia o ausencia de dislipidemia secundaria muestra significancia estadística (p< 0.05) en todos los indicadores antropométricos, siendo mayor la asociación, al relacionar el indicador CA/talla que solo el indicador CA con la presencia o ausencia de dislipidemia (ver tabla N°2).

Tabla N°2 Asociación entre indicadores antropométricos y dislipidemia secundaria en adolescentes obesos.

† Test t de Student, *p valor (< 0.05)

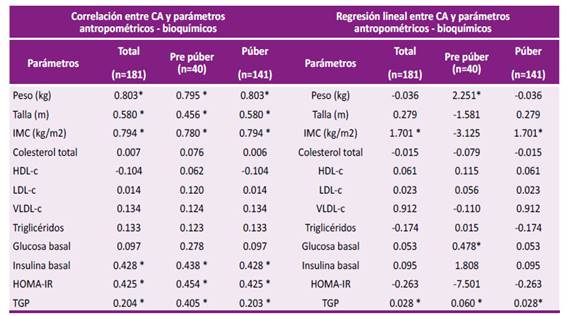

La correlación entre CA y los parámetros antropométricos y bioquímicos del grupo de estudio (total y de acuerdo a su condición de pre púber o púber) muestra correlaciones fuertes y significativas en las variables Peso e IMC (p valor < 0.05) y correlaciones moderadas en las variables Insulina basal, HOMA-IR y TGP. Cuando se observa las correlaciones en el grupo de adolescentes púberes se puede apreciar que tienen un comportamiento similar al total (ver tabla N°3).

Tabla N°3 Correlación y regresión lineal entre CA (circunferencia abdominal) y parámetros antropométricos - bioquímicos en adolescentes obesos.

*p valor < 0.05

Al establecer valores estimados de coeficientes bajo modelo de regresión múltiple, entre el indicador CA y los parámetros antropométricos y bioquímicos del estudio, se encontró valores significativos en las variables IMC y TGP. Por cada incremento en una unidad de la variable IMC el valor perímetro abdominal se incrementa en 1.7; del mismo modo, por cada incremento en una unidad de la variable TGP el valor perímetro abdominal se incrementa en 0.028. Estos valores son similares cuando diferenciamos el modelo de regresión para los adolescentes púberes; y muestra predicción significativa para glicemia en ayunas en los pre púberes (ver tabla N°3).

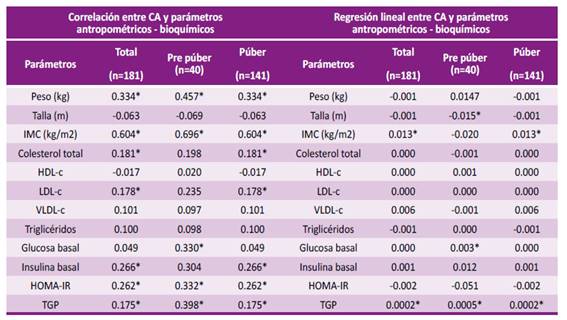

La correlación entre el indicador CA/talla y los parámetros antropométricos y bioquímicos muestran correlación moderada solo en la variable IMC y correlación débil en la variable LDL-c, Insulina basal, HOMA-IR y TGP. Las correlaciones halladas entre el grupo de adolescentes púberes tienen un comportamiento similar a las correlaciones del total (ver tabla N°4).

Tabla N°4 Correlación y regresión lineal entre el indicador CA/talla (circunferencia abdominal/talla) y los parámetros antropométricos

* p valor < 0.05

El mismo procedimiento metodológico de regresión fue aplicado considerando el indicador CA/talla respecto de los indicadores antropométricos y bioquímicos, encontrándose valores significativos en las variables IMC y TGP. Por cada incremento en una unidad de la variable IMC el valor “CA/talla” se incrementa en 0.0132; del mismo modo, por cada incremento en una unidad de la variable TGP el valor “CA/talla” se incrementa en 0.002.

Estos valores no son los mismos cuando diferenciamos el modelo de regresión para los adolescentes “pre púber” y “púber”. En el caso del grupo de adolescentes pre púberes se tiene las variables “talla”, “glucosa basal” y “TGP” como significativas (p valor < 0.05). Por cada incremento en una unidad de la variable talla el valor de la variable “CA/talla” disminuye en 0.015; además, no halló se significativa la variable IMC, tanto en el total de adolescentes como en los púberes (ver tabla N°4).

DISCUSIÓN

La obesidad en la niñez y adolescencia es uno de los factores de riesgo más importantes para trastornos metabólicos 8-10 y como componente del síndrome metabólico es un factor de riesgo de morbimortalidad cardiovascular y desarrollo de ECNT en la vida adulta temprana 11,12. La evidencia sugiere que la obesidad abdominal predispone a riesgo cardiometabólico, por tanto, es independiente de la medición total de grasa corporal que suele estar representada por el IMC 13,15 y se expresa mejor por las mediciones de la adiposidad abdominal13,15,17). De otro lado, se ha demostrado que los niños obesos tienen valores significativamente más altos de CT, LDL-c, TG, No-HDL-c y valores más bajos de HDL-c 32), y asociado a obesidad abdominal puede presentarse hígado graso no alcohólico 25.

La presente población de estudio procedía predominantemente de Lima Metropolitana y el Callao, localidades urbanas que concentran a la mayor población del Perú y ámbito principal de atención del INSN, eran en su mayoría varones en adolescencia temprana; características enmarcadas dentro del reporte MINSA-bioquímicos en adolescentes obesos.

Perú: “Estado nutricional de los adolescentes de 12 a 17 años y adultos mayores de 60 años a más 2017-2018”; el cual señala que la prevalencia de obesidad en varones aumentó de 5.2 % (2011) a 7.0 % (2017-2018); mientras que se mantuvo estable en mujeres, con cifras de 4.0 % y 3.9 %, destacando que en varones casi duplicó a lo observado en mujeres; y, que en el área urbana aumentó de 5.8 % (2011) a 8.2 % (2017-2018) y representaba más del triple de lo observado en el área rural 34. Además, estaba compuesta minoritariamente por adolescentes obesos severos; similar a lo reportado por Pajuelo en el análisis de la Encuesta Nacional de Hogares (ENDES) 2009-2010, cuando señala una prevalencia de obesidad severa muy baja, a predominio de varones y presente en zonas urbanas 35.

Al igual que los resultados presentados por Rosini 16, Deeb25 y Furtado 20, nuestra población muestra porcentaje significativamente alto en el incremento de los indicadores CA y CA/talla; así como fuerte correlación entre CA e IMC y CA/talla e IMC; mientras que, respecto a lo reportado por Pajuelo y col 26, encontramos un comportamiento muy similar del indicador CA presente en la población de adolescentes obesos; estos hallazgos, demostrarían que nuestra población adolescente obesa se caracteriza por cursar con obesidad a predominio abdominal.

Las alteraciones lipídicas estuvieron presentes en el 53 % del grupo de estudio, siendo las más frecuentes hipertrigliceridemia (predominantemente en varones) y HDL-c disminuido (predominantemente en mujeres); hallazgos similares a los reportados por Pajuelo y col, quienes reportan HDL-col disminuido en pacientes obesos mayores de 10 años 36; por Gröber-Grätz y col 15, quienes encuentran valores altos de colesterol total y triglicéridos y HDL-c disminuido; por Sapunar y col 21, quienes en niños mayores de 10 años, reportan dislipidemia en el 54 %, pero sin diferencias significativas por género ni desarrollo puberal; y, algo menor al 62.1 % reportado por Quadros TM y col 22 (tanto para colesterol total, LDL-c y triglicéridos aumentados como para HDL-c disminuido).

Se evaluó la asociación de dislipidemia secundaria con el indicador CA, al igual que con otros indicadores de exceso graso como el IMC y CA/talla, encontrándose que el indicador CA mostraba mayor asociación que el IMC, pero menor que el indicador CA/talla; hallazgo similar a lo reportado por López Gónzales 13, Enes 23 y Furtado 20) quienes señalan una mayor utilidad del indicador CA/talla asociado a dislipidemia secundaria, entre adolescentes obesos de ambos géneros. Debido a esta observación, consideramos de gran utilidad al indicador CA/ talla como signo clínico de expresión de probable dislipidemia secundaria en nuestra población adolescente obesa, más aún si tenemos en cuenta los niveles de desnutrición crónica que aún afectan a nuestra población infantil (12 %) 37.

Encontramos que el indicador CA se asocia a valores de triglicéridos altos y HDL-c disminuido, pero sin significación estadística; observación similar a la de Quadros y col 22 quienes no encuentran asociación en la adolescencia temprana; y contraria a la Gröber-Grätz y col 15, quienes en una población con similares características a la nuestra: edad (12.1 vs 13.2) y grado de obesidad (DS IMC de 2.7 vs 2.5), sí encuentran al indicador CA asociado significativamente con dislipidemia; planteándose que las diferencias podrían deberse a otras características epidemiológicas de fondo.

También, se evaluaron los indicadores de metabolismo glúcido (glucosa, insulina, y HOMA-IR) y a la TGP (como indicador de hígado graso), y se correlacionaron con los indicadores CA y CA/talla; encontrándose que el incremento, tanto del indicador CA como del indicador CA/talla, se correlacionan positivamente con el incremento de la glicemia en la población pre púber, y con valores alterados de insulina basal e índice HOMA-IR en púberes. La observación, respecto de la asociación con el incremento de glicemia en pre púberes, es similar a lo reportado por López Gónzales y col 13, quienes usando los mismos patrones de referencia para el indicador CA, señalan que una CA > 90 percentil detecta mejor hiperglicemia; por Di Bonito y col, quienes en niños y adolescentes obesos encuentran una prevalencia similar de alteraciones de la glicemia basal; y, por Rosini y col 16 quienes aún, tomando otro patrón de referencia, encuentran que el incremento del indicador CA se asocia con hiperglicemia en niños entre 6 y 14 años de edad, presumiblemente pre púberes en su mayoría.

Las observaciones respecto de las alteraciones en insulina basal e índice HOMA-IR, en especial para los adolescentes púberes, son similares a lo observado por Pajuelo y col 36, quienes encuentran insulinoresistencia (IR) en el 78 % de obesos mayores de 10 años; Sapunar y col 21, quienes señalan un 54 % de niños mayores de 10 años con riesgo de aterogenicidad asociada a alteraciones antropométricas e IR; y, Romero-Velarde y col 17, quienes en adolescentes tempranos identifican una correlación positiva y significativa de CA con insulina y HOMA-IR aumentados.

De otro lado, teniendo en cuenta la asociación de los indicadores antropométricos CA y CA/talla con la enfermedad de hígado graso no alcohólico, se determinó la correlación entre el indicador CA e incremento de TGP (considerado fuerte indicador de esa patología), encontrándose una correlación moderada; mientras que en valores estimados de coeficientes bajo modelo de regresión múltiple la asociación fue significativa. De similar forma, se estableció dicha correlación y estimados bajo modelo de regresión múltiple para el indicador CA/ talla y TGP, encontrándose también moderada correlación y significancia estadística respectivamente. Estos hallazgos son similares a lo señalado por Deeb y col 25, quienes demuestran fuerte asociación entre incremento de CA y enfermedad de hígado graso; y, por Kelishadi y col 29, que teniendo dentro de los componentes de

El fenotipo clínico bioquímico, cintura - hipertriglicéridemia, ha sido recientemente propuesto como una herramienta en la atención primaria pediátrica 29; en nuestro estudio lo encontramos presente en el 68.5 % y con una distribución muy similar entre varones y mujeres (51.6 % y 48.4 %, respectivamente); sin embargo, la búsqueda de asociaciones con otros parámetros bioquímicos no fue motivo del presente estudio.

Podemos concluir que la obesidad abdominal fue predominante, más de la mitad presentó dislipidemia, no hubo asociación significativamente estadística entre CA y dislipidemia, pero sí entre los indicadores CA y CA/talla y niveles elevados de glicemia basal en pre púberes, e insulina, HOMA-IR y TGP especialmente en púberes. La metodología del presente estudio no permite generalizar sus resultados, pero muestra que indicadores como la CA y CA/talla son de utilidad como herramienta de identificación de factores de riesgo cardiometabólico en adolescentes obesos.