Introducción

El suelo es un componente natural de los ecosistemas, y de gran importancia en la sostenibilidad de los mismos (Castelán et al., 2017). La pérdida de la materia orgánica es el factor principal que afecta la producción de los cultivos (Gómez et al., 2016); y el aumento de la materia orgánica del suelo, junto a la edad de los árboles, incrementa el rendimiento del cultivo (Medina-Méndez et al., 2017) porque promueve la formación de macroporos y las otras propiedades físicas del suelo como la estructura, la consistencia, la densidad aparente y la porosidad total, permitiendo una aireación adecuada del suelo (Weil y Brady, 2017).

La densidad aparente se relaciona con la composición mecánica, el contenido de materia orgánica, el contenido de fragmentos de roca y la estructura del suelo (Weil y Brady, 2017). Los agregados del suelo se forman por acción de la materia orgánica incorporada y transformada bioquímicamente (Delgado, 2017); así, la materia orgánica forma y mejora las estructuras y también hace que suelos de textura arcillosa sea menos compacto e inverso los suelos arenosos (Ciadamidaro et al., 2017). En general el mayor contenido de materia orgánica se encuentra en la capa superficial arable del suelo (Weil y Brady, 2017). Por otro lado, la resistencia a la penetración es la respuesta del suelo ante tensiones externas como la energía cinética de las gotas de lluvia, las prácticas de labranza, expansión y contracción del suelo, entre otros (Turgut y Köse, 2016).

El Guano de las Islas es un abono agrícola orgánico producido por el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú con 100% de estiércol de las aves marinas guaneras. Desde épocas preincas se conoce las bondades del uso agrícola (Inca Garcilazo De la Vega, 1609; Schnug et al., 2018), por lo que hasta la actualidad se mantienen varias unidades de producción a lo largo de la costa peruana. Por la importancia que reviste el uso agrícola, al conformarse el Tawantinsuyo ya se había alcanzado alto grado de desarrollo de la administración ecológica del sistema de producción de ese guano (Inca Garcilazo De la Vega, 1609; Schnug et al., 2018). Calzada (1956) reporta que, en suelo no descansado, diferentes niveles de nitrógeno del guano de islas combinado con 5 t/ha de estiércol incrementaron los rendimientos de papa comparado con aplicaciones de guano de islas solo.

La adopción de prácticas adecuadas de manejo del suelo, protegen y/o restauran su ca lidad (Lal, 2015); en ese sentido, debe tomarse en cuenta que los efectos de adicio nar materia orgánica al suelo varían según las fuentes usadas (Orozco et al., 2016) y dosis de aplicación (Turgut y Köse, 2016).

Así, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la aplicación de dos fuentes de abonos orgánicos, de forma combinada y sus dosis sobre tres propiedades físicas del suelo en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd), en el distrito de Huando, Huancavelica, Perú.

Materiales y métodos

Zona de Estudio

La investigación se llevó a cabo en el distrito de Huando, provincia Huancavelica, depar tamento Huancavelica, Perú; con localización geográfica de 12°33´35,04´´ S y 74°56´47´´ W, a 3508 m.s.n.m. Con promedio mensual de temperatura mínima de 2,69 °C y máxima de 18,61 °C, precipitación promedio mensual de 76,71 mm y una humedad relativa de 68,45%. El periodo de evaluación de los tratamientos fue de diciembre del año 2017 a agosto del año 2018.

Características fisicoquímico del suelo

El campo elegido para el experimento tiene 2% de pendiente. Previo al experimento se tomaron al azar en varios puntos del campo submuestras de la capa arable del suelo, con las cuales se formó una muestra compuesta. El análisis fisicoquímico del suelo se realizó en el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes de la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Lima, Perú. Los resultados indicaron un suelo de textura franca, con pH (8,04) moderadamente alcalino, contenido de CaCO3 (5,70%) alto, C.E. (0,60 dS/m) bajo en contenido de sales, materia orgánica (2,11%) de bajo a medio, fósforo disponible (8,40 ppm) medio, potasio disponible (488 ppm) alto y CIC (19,20 meq/100 g de suelo) media.

Fuentes de materia orgánica

Se utilizaron guano de las islas (GI) y estiércol ovino (EO). El primero es comercializado por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL) como “Guano de las Islas Natural”, cuya etiqueta indica las siguientes características nutricionales: 10-14% N, 10-12% P2O5 y 2-3% K2O; y el segundo se adquirió de los criadores de ovino del distrito de Huando. Para ambos abonos el análisis químico se realizó en el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes de la UNALM (Tabla 1).

Tabla 1 Análisis químico del estiércol de ovino y del Guano de las Islas empleados en el experimento

| Abonos | pH | C.E. (dS/m) | M.O. (%) | N (%) | P2O5 (%) | K2O (%) | CaO (%) | MgO (%) | Na (%) | Humedad (%) |

| Estiércol de ovino | 8,40 | 7,29 | 56,41 | 2,19 | 0,95 | 2,95 | 6,20 | 1,02 | 0,21 | 18,20 |

| Guano de Islas | 7,04 | 60,80 | 18,61 | 14,87 | 14,34 | 4,48 | 11,62 | 1,03 | 4,20 | 8,74 |

El material vegetal

El material genético utilizado fue la especie de quinua (Chenopodium quinoa Willd), variedad de quinua blanca denominada “Hualhuas”, proporcionado por el banco de germoplasma del Instituto Nacional de Innovación Agraria.

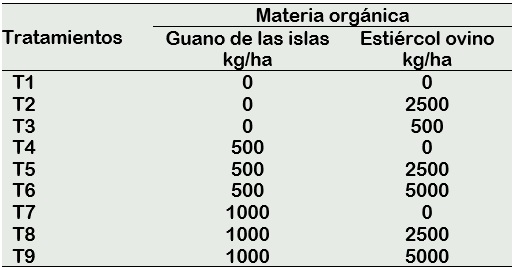

Tratamientos en estudio

Se empleó el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con arreglo factorial de dos factores (GI y EO), cada factor con tres niveles: GI (0; 0,5 y 1 t/ha) y EO (0; 2,5 y 5 t/ha), contó con nueve tratamientos (Tabla 2) y tres repeticiones, haciendo un total de 27 unidades experimentales; cada una de estas unidades estuvo constituida por parcelas de cinco surcos de 0,8 m de ancho y 5 m de largo, donde se sembró las semillas de quinua a chorro continuo después de haberse realizado las aplicaciones correspondientes a cada tratamiento. Su cultivo, se realizó bajo las mismas condiciones de producción local en cuanto a la época de siembra y labores culturales, y el manejo agronómico se efectuó en base a la guía de manejo del cultivo de quinua del Instituto de Nacional de Investigación Agraria. Los resultados obtenidos fueron sometidos al Análisis de Varianza para la comparación de medias y para las pruebas de comparación múltiple se utilizó la prueba de Tukey, ambas con un nivel de significancia del 5%. Los datos obtenidos del estudio fueron procesados mediante el paquete estadístico RStudio.

Las variables evaluadas

Las variables físicas del suelo evaluadas, durante la conducción del experimento, fueron: densidad aparente, estabilidad de agregados del suelo y resistencia mecánica del suelo a la penetración.

La densidad aparente, se determinó por el método del cilindro biselado descrito por Bazán (2017). Para ello, se tomaron cuatro muestras por unidad experimental (dos del segundo y cuarto surco respectivamente) cuando el suelo se encontraba con humedad al 50% de su capacidad de campo y el cultivo de quinua se encontraba en la etapa de floración.

La estabilidad de agregados del suelo se determinó de una muestra compuesta obtenida de cuatro puntos por unidad experimental (dos del segundo y cuarto surco respectivamente), y se analizó en el Laboratorio de Fertilidad de Suelos de la UNALM, con el uso del método de Yoder, en base a lo descrito por el CIMMYT (2013a).

En relación a la resistencia mecánica del suelo a la penetración, se evaluaron en cuatro puntos al azar por cada unidad experimental (dos en el segundo y cuarto surco respectivamente) antes de la cosecha, a una profundidad de 30 cm, tomando nota del número de golpes realizados por la pesa de 5 kg correspondientes al penetrómetro dinámico de punta cónica, siguiendo la metodología descrita por el CIMMYT (2013b). Los resultados se expresan en Megapascales (MPa).

Resultados y discusión

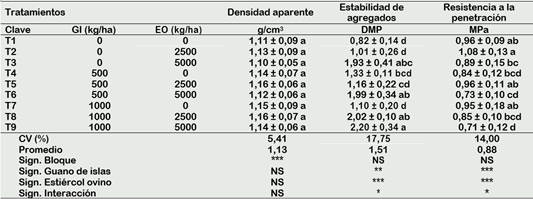

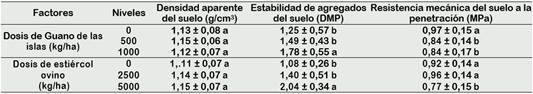

Para la variable densidad aparente (Da) en la tabla 3 de análisis de varianza se observa diferencias muy altamente significativas del bloqueo, lo que indica que hubo buen control de la variabilidad del suelo experimental; pero no hubo diferencias significativas para factores GI y EO ni para las interacciones para un CV de 5,4%. Lo mismo ratifica la comparación de medias de tratamiento. La Tabla 4 confirma que no hubo diferencias del efecto de factores GI y EO, ni de sus niveles correspondientes.

Para la variable estabilidad de agregados (EA) la Tabla 3 indica que no hubo diferencias entre bloques, pero hubo diferencias altamente significativas para la dosis del factor GI y muy altamente significativas para EO, y hubo interacción significativa entre ambos factores, para un CV de 17,75%. Las mayores medias significativas se consiguieron con 1000 kg/ha de GI combinado con 5000 kg/ha de EO (T9), pero también se logra similar efecto con 500 kg/ha de GI combinado con 5000 k/ha de EO (T6) y con 1000 kg/ha de GI combinado con 2500 kg/ha de EO (T8); T3 y T4 resultaron valores menores en de la secuencia. La aplicación de 1000 kg/ha de GI solo (T7) y 2500 kg/ha de EO solo (T2) reportaron medias estadísticamente más bajas que las anteriores, e iguales al control absoluto (T1). En cuanto al efecto de factores y dosis, en la Tabla 4 se observa que el mejor nivel de GI es 1000 kg/ha y 5000 kg/ha de EO.

Tabla 3 Efecto de la interacción de guano de las islas (GI) y estiércol ovino (EO) sobre las dos propiedades físicas del suelo

DMP: Diámetro medio ponderado (mm)

Medias de los tratamientos dentro de la misma columna seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (p < 0,05), para la prueba de Tukey.

Para el análisis de varianza los niveles de significación son no significativo (NS), significativo (*), altamente significativo (**) y muy significativo (***).

La variable resistencia del suelo a la penetración (RP) que expresa la Tabla 3 indica que no hubo diferencias entre bloques, pero alcanzó diferencias muy altamente significativas tanto para la dosis del factor GI como para EO. Y hubo interacción significativa entre ambos factores, para un CV de 14%. Las menores medias estadísticamente significativas se lograron con 1000 kg/ha de GI combinado con 5000 kg/ha de EO (T9), pero resultaron iguales a 500 kg/ha de GI combinado con 5000 kg/ha de EO (T6) y a 1000 kg/ha GI combinado con 2500 kg/ha EO (T8), y éste igual a 500 kg/ha de GI solo (T4). Los valores de mayor resistencia a la penetración correspondieron a T7 = T5 = T1, que son similares con T2; es decir, con estos tratamientos la media resulta igual que del control absoluto (T1). Asimismo, en la Tabla 4 se ve que los niveles 500 y 1000 kg/ha de GI resultaron iguales e inferiores al nivel 0; mientras que los niveles 0 y 2500 kg/ha de EO resultaron iguales y superiores al nivel 5000 kg/ha.

Densidad aparente del suelo

Se conoce que son varios los factores que inciden en la dinámica de la Da, entre ellos el tenor de materia orgánica del suelo, el origen de las rocas que conforman el material madre, la rotación o monocultivo, la condición del suelo (virgen o cultivado) y, usualmente, la formación del volumen interno del suelo es de carácter bioedafogenético.

Por lo mismo, hay investigaciones que muestran resultados similares al obtenido, y otras que discrepan.

La Da de 1,11 - 1,16 g/cc, registrada en esta investigación, es muy baja e inusual para un suelo mineral de textura franca, se asemeja al de textura arcillosa. Los valores de la Da de suelos minerales con material madre ceniza volcánica, andisols, es 0,85 - 0,9 g/cc (Broquen et al., 1995). Se observó in situ que el material madre del suelo en cuestión está constituido de fracciones de rocas volcánicas (sillares) y de rocas calcáreas, cuyo rastro se evidencia en el análisis del suelo con 5,7% de carbonatos libres y pH 8,04. Herath et al. (2013) corroboran lo dicho, ellos con incorporación aprox. 12 t/ha de rastrojo de maíz hallaron efecto superior al control en un alfisol, pero no en andisol. Por otro lado, las cantidades de enmiendas usadas en este experimento son muy bajas; de ello, resultados similares dan cuenta. Onwudiwe et al. (2014) no encontraron mejora en la Da de suelo franco arenoso de Nigeria aplicando 1, 1,5 y 2 t/ha de compost de basura municipal combinados con fertilizante mineral 100, 200, 300 NPK. Safiullah et al. (2018) tampoco encontraron efecto del compost de estiércol, a pesar de usar 25, 20 y 10 t/ha; ni de 600 L/ha de preparado de estiércol líquido, solos o combinados. Pero, Naila et al. (2017) reportaron, sin mencionar la textura del suelo, que 6 t/ha de estiércol de corral, rastrojos de leguminosas de Sesbania y Cyamopsis tetragonoloba mejoraron con alta significancia la Da frente al control y fertilizantes aplicados solo o combinados con los anteriores. Nagar et al. (2016), con pequeñas cantidades de enmienda orgánica logran mejorar significativamente la Da de un suelo de textura arcillosa aplicando 1,2 t/ha de estiércol de corral pero combinado con 2,4 t/ha de fosfocompost y 0,5 t/ha de rastrojo de Cajanus cajan combinado con 2,5 t/ha de fosfocompost, ambos fueron superiores comparado con fertilización de 25N y 50 P2O5 kg/ha. Mandal et al. (2018) también en suelo franco arenoso hallaron que la combinación de NPK (dosis según especie de cultivo) y 2,5 t/ha de estiércol de corral y este último solo, redujeron la Da en igual cuantía, comparada con el control absoluto y NPK. Para que las enmiendas orgánicas tengan efecto mejorador de la Da deben ser como aquellas cantidades probadas por Agbede et al. (2017), en Oxic tropuldalf en dos campañas seguidas de zanahoria, con 10, 20 y 30 t/ha de estiércol de ave, incluso encontraron que la Da descendía conforme incrementa la enmienda; NPK y testigo no presentaron diferencias; y el segundo año fue menor que el primero. Lo mismo hicieron Glab et al. (2016) en suelo de textura arena franca, para mejorar su Da con biochar de rastrojo de trigo aplicaron altas proporciones 0,5, 1, 2, 3, y 4% en peso, y encontraron que conforme incrementa mejora la Da, y también con la finura del biochar. Reafirman lo mismo Zhang et al. (2014) en suelo franco limoso costero, que mejoró su Da tanto con 15 t/ha de estiércol de corral como con 10 t/ha de mulch de rastrojo de trigo; y también Cercioglu et al. (2014) evaluando en suelo franco arenoso hallaron mejora de la Da, comparado con el control sin enmienda, aplicando 50 t/ha de residuos de tabaco, 4 t/ha de estiércol de pollo más 300 NPK y 10 t/ha de compost más 300 NPK.

Respecto al efecto combinado de enmienda orgánica y NPK mineral, la tendencia es que favorece el desarrollo de la Da. Khalid et al. (2014) en suelo franco arenoso de Ghana encontraron que 5, 7, 9 t/ha de estiércol de gallina combinado con 225 kg/ha de fertilizante NPK disminuyeron significativa y progresivamente la Da frente al control con y sin fertilizante. Lo mismo Zoghdan y Ali (2019) encontraron que 10 t/ha de estiércol de corral solo o combinado con 120 kg/ha de P2O5 mineral disminuyó la Da en contraste con el control absoluto y fertilizado con fosfato mineral. Eso no se observó en este experimento por varios factores que incidieron en ello. Consideramos también que cuenta el tiempo de duración de experimento; es difícil que las enmiendas orgánicas impacten en la Da en una campaña de cultivo como el ejecutado. Así, Xin et al. (2016) en ensayo de 23 años aplicando 4,5 t/ha de compost y mitad de eso combinado con fertilizante mineral 75-35-75 N-P2O5-K2O encontraron que ambos mejoraron la Da en comparación con dosis completa de fertlización mineral. Thangasamy et al. (2017) en parcela experimental de larga data (50 años) de suelo franco arcillo arenoso también mejoraron significativamente la Da con aplicación de estiércol de corral combinado con 120-60-40 de N-P2O5-K2O kg/ha, respecto al control y los fertilizantes solos. Pero, Brar et al. (2015) en parcelas experimentales de 36 años, en suelo franco arenoso no encontraron diferencias significativas aplicando 150-32-31 kg/ha de N-P2O5-K2O solo o combinado con 10 t/ha de estiércol de corral, y también con respecto control. Njoku et al. (2017) en ultisol franco arenoso evaluando durante dos años el efecto de 5 t/ha de estiércol de aves de corral, 5 t/ha de estiércol de vacuno, 2.5 t/ha combinado de cada uno de los anteriores, observaron que el primer año todos disminuyeron la Da, y el segundo continuó disminuyendo; en el control sin enmienda ocurrió lo contrario. Miller et al. (2018) de 16 años de campo experimental en Chernozemic franco arcilloso reportan que 77 t/ha de compost, estiércol con paja, estiércol con viruta de madera y compost combinado con los anteriores, redujeron significativamente la Da con respecto al control sin aplicación; y la reserva del año anterior tuvo efecto superior que recientemente aplicados. También hay indicios de que la calidad de la enmienda orgánica importa; El-Nagar y Mohamed (2019) en suelo arenoso comprobaron que, a razón de 5 tan/fed, conforme disminuye el tamaño de las partículas de estiércol de vacuno, disminuye la Da. Mukherjee et al. (2014) en suelo franco limoso comprobaron que a tasa de 7,5 t/ha (0,5% en peso) de ácido húmico, sólidos del tratamiento de aguas residuales y biochar, disminuyó ligeramente la Da con este último más que con los otros dos que resultaron iguales.

Estabilidad de agregados

La estabilidad de los agregados (EA) es definida como la resistencia que los agregados de un suelo oponen a ser destruido por acción del agua (Nadal-Romero, 2009).

Tabla 4 Efecto de los factores dosis de guano de las islas y dosis de estiércol ovino sobre las propiedades físicas del suelo

Medias de los tratamientos dentro de la misma columna seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (p < 0,05), para la prueba de Tukey.

Considerando que los resultados (Tabla 3 y 4) indican que los niveles de GI y EO afectan la EA del suelo, y habiendo interacción significativa entre ambos, el tratamiento que resulta más beneficioso para la conservación de la fertilidad física del suelo y a su vez adaptable para las condiciones de la pequeña agricultura es el T6, 500 kg/ha de GI combinado con 5000 kg/ha de EO. El efecto positivo de la combinación de abonos órgano-mineral en la EA también hallaron Cercioglu et al. (2014) en suelo franco arenoso, evaluando durante tres sucesivos eventos encontraron que 4 t/ha de estiércol de pollo combinado con 300 kg/ha de NPK mineral fue superior al efecto de 50 t/ha de compost de restos de tabaco, 10 t/ha de biohumus de compost combinado con 300 kg/ha de NPK mineral y al control absoluto. Asimismo, Mandal et al. (2018) en rotación de Cajanus cajan-Triticum aestivum en suelo franco arenoso aplicando 7,5 t/ha de estiércol de corral combinado con NPK mineral y uso de herbicida, lograron mayor EA frente a otras alternativas que tuvieron valores similares al control. Jiang et al. (2018) en mollisol también encontraron que 15 y 22,5 t/ha de estiércol mantenía EA superior a la dosis de 7,5, y éste superior al testigo absoluto; la fertilización mineral NPK sola fue inferior al testigo absoluto. Sobre el efecto NPK mineral Cardona et al. (2016) llegaron a resultado similar al T7 (1000 kg/ha GI + 0 EO); al estudiar el efecto de abonos orgánicos y minerales sobre las propiedades físicas del suelo, indican que los valores más altos de DMP se obtiene con la aplicación de compost (0,67 mm), mientras que los suelos con fertilización mineral presentaron nula estructuración (< 0,50 mm), concluyeron que la adición de materia orgánica permite mejorar las propiedades físicas del suelo y la fertilización mineral proporciona nutrientes a las plantas, pero no contribuye en mejorar las condiciones físicas del suelo.

Sin embargo, Onwudiwe et al. (2014), a pesar de que el suelo era franco arenoso, no encontraron diferencias significativas con las combinaciones de fertilizante mineral de 100, 200 y 300 NPK con niveles de partículas orgánicas de las aguas residuales domésticas de 1000, 1500 y 2000 kg/ha, tampoco respecto al testigo absoluto. Safiulla et al. (2018) tampoco encontraron diferencias en la EA al agua con niveles 10, 20 y 25 t/ha de compost ni con 600 L/ha de estiércol líquido, solos o combinados. Sin embargo, Mukherjee et al. (2014) en 16 meses de ensayo en Ochraqualf franco limoso encontraron que el ácido húmico dio respuesta superior a 7,5 t/ha de biochar.

Por otro lado, Herath et al. (2013) encontraron que la EA, tanto en alfisol y andisol (parte de esta característica reúne el suelo en estudio), con incorporación de rastrojo de maíz fue superior al testigo absoluto y similar al biochar procesado a 550 °C en condición de simulación de lluvia benigna y acción mecánica destructiva de los agregados; asimismo, la resistencia de los agregados a simulación de lluvia intensa fue superior al testigo.

La cantidad de EO del T3 (5 t/ha de EO) que también tuvo efecto apreciable según el ranqueo de media de tratamientos; tiene similitud con lo aplicado por Njoku et al. (2017) en ultisol franco arenoso, ellos encontraron que el orden de incremento de la EA en el primer año de evaluación fue 5 t/ha de estiércol (E) de ave > 2,5 t/ha de E. de vaca más 2,5 t/ha E. ave > 5 t/ha E. vaca > el control sin enmienda; mientras que en el año siguiente fue: 5 t/ha E. vacuno > 2,5 E. vacuno más 2,5 E. ave > 5 t/ha E. ave > control sin enmienda. El tiempo del tratamiento del suelo con la enmienda orgánica es otro factor de incidencia positiva en la EA. Thangasamy et al. (2017) encontraron que después de 34 años de fertilización, la combinación de NPK con estiércol de corral rindió AE significativamente superiores a la sola aplicación de fertilizante mineral. Brar et al. (2015) en evaluación de 36 años hallaron que 10 t/ha de estiércol de corral combinado con 150-32-31 kg/ha de NPK rindió estabilidad estructural superior a las otras alternativas de fertilización mineral y desmalezado químico, y muy lejos de control absoluto. Miller et al. (2018) evaluaron el efecto de enmiendas en la EA después de 17 años de aplicación anual, no encontraron diferencias significativas entre estiércol almacenado, compost de estiércol, paja y viruta de madera; pero hubo diferencia entre las dosis de 39 t/ha que resultó mejor que 77 t/ha pero igual que 13 t/ha. También el modo de labranza de la tierra afecta la EA; así, Gathala et al. (2011) en ensayo de 7 años de cultivo de arroz en rotación con trigo en suelo franco arenoso encontraron que en labranza cero la EA era superior en 28% frente a labranza convencional. También Singh et al. (2016) dieron cuenta que la EA al agua con labranza cero era superior en 89% con respecto a la labranza convencional.

Resistencia mecánica del suelo a la penetración

La resistencia del suelo a la penetración (RP) es un indicador de la compactación que reduce la porosidad, y con ello la deficiencia del movimiento del agua y dificulta el desarrollo de las raíces (Beutler et al., 2005).

Los tratamientos aplicados produjeron resultados apreciables de la RP del suelo. Tanto la combinación de 1000 kg/ha de GI y 5000 kg/ha de EO (T9) como 500 kg/ha de GI con 5000 kg/ha de EO (T6) produjeron menores valores que las otras alternativas. Trabajos anteriores muestran más las bondades de la materia orgánica en la RP sola que combinado con fertilizante mineral. Así, Zhang et al. (2014), en suelo costero franco limoso, encontraron que la impedancia crecía en el siguiente orden: 15 t/ha de estiércol de corral + 10 mulch paja < estiércol de corral + mulch de polietileno < estiércol de corral < mulch de paja < mucho de polietileno < cultivo convencional. También, Sánchez de Cima et al. (2015) bajo sistema de rotación en suelo franco arenoso encontraron que en el segundo año la impedancia disminuía más en sistema de agricultura orgánica con desmalezado manual, seguido del mismo sistema con 40 t/ha de compost de estiércol de vacuno; en sistema convencional sin NPK fue mayor la impedancia que el mismo sistema con NPK + pesticidas, y ambos más que los orgánicos. A lo dicho Xin et al. (2016) añaden el efecto del tiempo; ellos, en suelo arenoso con 23 años puesta en experimento con aplicación de compost (aprox. 15 t/ha), observaron tendencia a decrecer de la impedancia. También, incluyendo el tipo de labranza, Singh et al. (2016) en suelo franco arenoso de buen drenaje, con 5 años de práctica de sistema de conservación de suelo, encontraron que a 15 cm de profundidad la RP del suelo aumentaba en el siguiente orden: con retiro de residuos de cosecha, en labranza cero siembra directa de arroz sobre maíz < en labranza convencional siembra directa de arroz sobre maíz < arroz trasplantado sobre labranza convencional de maíz; sin retiro de cosechas sigue la misma lógica anterior pero con menores valores. La rotación de cultivos combinado con tipo de labranza también influye en la RP; así, Gathala et al. (2011) en sistema de rotación arroz-trigo por 7 años en suelo de textura franco arenoso con labranza convencional (batido de barro), encontraron a 20 cm de profundidad mayores valores de RP; y con sistema de labranza cero menores resistencias. El efecto de otras alternativas aún no queda claro; así, Mukherjee y Zimmerman (2014) en suelo franco limoso tratado por 16 meses con ácido húmico, subproductos de aguas residuales tratadas y 7,5 t/ha de biochar no encontraron diferencias significativas en la RP.

Conclusiones

El Guano de las Islas combinado con estiércol de corral mejoran la calidad física del suelo para el desarrollo de las plantas. 0,5 t/ha del Guano de las Islas combinado con 5 t/ha de estiércol de corral es la mejor opción. Futuros estudios deben fortalecer el conocimiento de las virtudes de esa opción en diferentes zonas y cultivos, evaluando propiedades físicas de suelo como la porosidad, consistencia, e incluso su interacción con los organismos del suelo.