Señor Director:

Al iniciar el milenio, dos décadas atrás, el mundo experimentó los primeros brotes epidémicos de gran preocupación, como fueron precisamente el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) causado por el SARS- CoV, y la influenza aviar H5N1, ambos originados en Asia, siendo el primero declarado como una emergencia sanitaria de preocupación internacional (ESPI) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1,2,3. Seis años más tarde, en 2009, de nuevo la influenza no estacional, en este caso porcina H1N1, originada en México, fue considerada no solo una ESPI, sino además declarada una pandemia el 11 de junio de ese año (y hasta el 10 de agosto de 2010), dado que causó 622,482 casos (con un estimado de 1,600,000), y 18,449 muertes, en los cinco continentes. América Latina no fue la excepción, con casos confirmados en la mayoría de los países de la región4,5,6. Brotes y epidemias de Polio, Ébola y Zika, entre 2014 a 2020, marcaron 5 declaraciones adicionales de ESPI, hasta el año 2020, en el cual la OMS no solo declaró ESPI a la epidemia de la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19), causada por el virus SARS-CoV-2, sino que días más tarde, también le declaró pandemia7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Ciertamente, como con otras epidemias (como chikungunya y Zika), el mundo no esperaba directamente una pandemia16. Pero la OMS ya venía en un proceso de preparación para los coronavirus como SARS y MERS, que habían causado en 2002 y 2012, respectivamente epidemias de importancia, especialmente en Asia15,17. Lamentablemente, nadie imaginó que al 9 de abril de 2020, se habrían reportado más de 1,480,000 casos y más de 88,500 muertes18(19. Para América Latina, más de 34,000 casos, con más de 31,000 casos en Sur América, a expensas principalmente de Brasil (>13,000), y más de 3,200 en Centro América, la mayoría de Panamá (>2,200)(19). Hasta lo que va del milenio, se puede afirmar que esta es la pandemia del milenio. Ninguna otra enfermedad infecciosa o epidemia, había logrado paralizar social y económicamente al mundo, detener los viajes internacionales20,21, el turismo, eventos deportivos mayores (como los Juegos Olímpicos de verano)22, cancelar la Semana Santa23, entre otros múltiples impactos a los cuales ha conllevado el cierre de países y las cuarentenas establecidas con el fin de reducir la transmisión.

En América Latina, muchísimos países se encuentran ya en fase de transmisión comunitaria24, y se han reportado más de 1,300 muertes (667 en Brasil). Para el caso de esta región prácticamente en un solo mes, dado que los primeros casos se reportaron a finales de Febrero 2020, primero en Brasil25,26. Una región, que de por sí, ya estaba siendo considerablemente afectada por epidemias de dengue, malaria, sarampión, tos ferina y difteria, entre otras, muchas de ellas propiciadas por la migración forzada de Venezuela27,28,29.

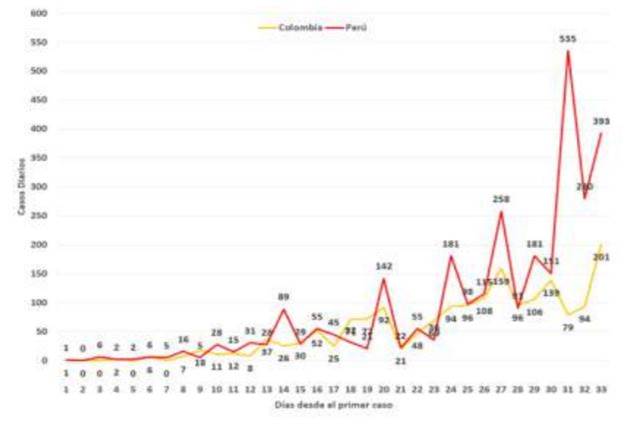

La región requiere entender el impacto de las medidas, la importancia de mejorar la vigilancia epidemiológica30, incluyendo la genómica31,32,33,34, así como propiciar más investigación operativa que permita rápidamente entender no solo aspectos epidemiológicos y clínicos35,36,37, sino como abordar terapéuticamente el COVID-19 de manera oportuna38. Tal y como lo ha desarrollado Colombia, los demás países en la región necesitan desarrollar sus propios consensos nacionales de atención basados en evidencias científicas, para orientar a los profesionales de la salud en el mejor manejo de los pacientes, a la par del conocimiento científico disponible38. La situación epidemiológica corresponde analizar diariamente, y observar en los próximos como se da el impacto de las medidas tomadas. Entre tanto, por ejemplo Perú y Colombia, experimentan un incremento considerable en el número de casos reportados, en su mayoría ya de transmisión comunitaria, pero aún con muchos casos importados, dado que aún no ha transcurrido tiempo suficiente para dejar de verlos (Figura 1). Ambos países se encuentran ya reportando sobre 200 casos diarios, con acumulados por arriba de los 2,000 casos.

Figura 1 Comportamiento diario de casos confirmados de COVID-19 en Colombia y Perú, desde el primer día de introducción.

En la región de América Latina, los países deberían unificadamente realizar un manejo integrado de esta pandemia con un abordaje holístico, que va desde la definición estandarizada de casos, que indudablemente en este momento es cambiante, y en consideración a la fase de la epidemia donde nos encontramos, hasta recomendaciones para los trabajadores de la salud en el ámbito clínico. El uso de la mascarilla quirúrgica, fortalecer el lavado de manos, el uso de ropa diferenciada para el hospital, precauciones al llegar a su hogar, entre otras cosas25.

Entretanto, esperamos que las medidas tomadas, puedan surtir efecto en los países, dado que en SARS funcionaron39,40, y se considera, que bien aplicadas, en conjunto, podrían también ser de utilidad en el COVID-19. La pandemia requiere de mucha unión, esfuerzo, trabajo basado en evidencias científicas e investigación, pero a su vez, prepararse para la fase post-pandemia y el futuro, que requerirá de los profesionales de salud aún más preparación para futuras pandemias que puedan presentarse. Se debe hacer una buena historia clínica, con identificación de síntomas comúnmente reportados, como la fiebre, la tos, síntomas respiratorios, pero también síntomas gastrointestinales, como diarrea, dolor abdominal y vómitos29,35, así como compromiso neurológico41,42, incluidas las alteraciones del olfato y del gusto43, manifestaciones cardiovasculares44,45,46,47, renales y también cutáneas, recientemente reportadas, como el exantema eritematoso, urticaria y lesiones vesiculosas, con una característica importante que no se presenta con prurito48,49. Finalmente, el valor diagnóstico de los estudios imagenológicos es también crucial. La radiografía de tórax se convierte en una herramienta de primera línea, evaluando y teniendo en cuenta los hallazgos más frecuentes: opacidades intersticiales, vidrio esmerilado, consolidación basal de predominio periférico y basal. En adición a ello, cuando se posible, la realización de la tomografía axial computarizada (TAC), y en pacientes donde no es posible movilizar al paciente, el uso del ultrasonido pulmonar50,51,52.

Finalmente, la educación continuada del médico y los profesionales de la salud, cumplirá un papel vital, en el curso de esta pandemia, especialmente en países latinoamericanos donde el uso racional de recursos, cobra aún más importancia.