A finales del año 2019 se presentó una situación completamente inesperada para la humanidad1, como es la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)2, causada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2 (SARS-CoV-2), que fue anunciado inicialmente por el Centro de Control de Enfermedades de China (CCDC) el 8 de enero de 2020, siendo declarada como una Emergencia Sanitaria de Preocupación Internacional (ESPI) el 30 de enero de 20202 . La enfermedad fue denominada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como COVID 19, el 11 de febrero de 2020 2. Un mes después, 11 de marzo de 2020, la OMS la declara una pandemia, misma que persiste a la fecha (11 de enero de 2021).

En este tiempo la expansión epidemiológica de la enfermedad y su agente causal compromete, dada su fácil transmisión por vía respiratoria y aérea, y la gran movilidad poblacional del planeta, usando aviones para ello; más de 95 millones de casos, que con seguridad en las primeras semanas de 2021 serán más de 100 millones, y un total de 2 millones de muertes (2,14%), afectando todos los continentes y más de 190 países, incluyendo América Latina3-6 .

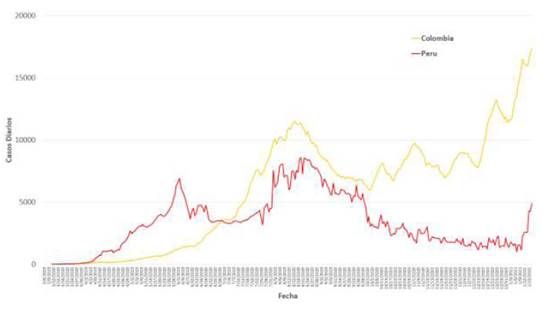

América Latina ha sido sin duda una de las regiones más afectadas del mundo por el COVID-19. A la cabeza, Brasil, que reporta más de 8,49 millones de casos y 209.000 muertes7 , seguido por Colombia con 1,91 millones de casos acumulados y más de 48 mil muertes, Argentina (1,79 millones de casos), México (1,64) y Perú, que actualmente ya tiene más de 1 millón de casos oficialmente reportados y 38 mil muertes por COVID-19. Lamentablemente, en muchas regiones del mundo, como Norte América y Europa, pero también América Latina, muchos países se encuentran enfrentando una segunda ola de la pandemia, con un número mayor de casos diarios y semanales que durante el inicio de la pandemia (Figura 1).

Figura 1 Comportamiento de casos confirmados de COVID-19 en Colombia y Perú (promedio semanal móvil), desde el primer día de introducción. Fuente: https://ourworldindata.org/coronavirus .

El COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la sociedad a raíz de sus consecuencias clínicas, que pueden conllevar a la muerte8, pero también por las medidas que se han tenido que tomar para poder ejercer un control parcial sobre su transmisión, que incluye estrictas cuarentenas y la suspensión de muchísimas actividades en la vida cotidiana.

La comunidad médica y científica en general se ha volcado en el estudio de sus diferentes aspectos9, con el fin de poder afrontar correctamente la enfermedad y mucho es lo que se ha aprendido a lo largo de este tiempo de sus manifestaciones clínicas, consecuencias y complicaciones, desarrollo de diferentes pruebas de laboratorio para su diagnóstico, así como la evaluación de múltiples fármacos candidatos, los cuales infortunadamente a la fecha, en su gran mayoría no han mostrado eficacia clínica (cloroquina/hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, remdesivir, lopinavir-ritonavir), y solo el uso de dexametasona que si bien no se ha determinado con exactitud su completa eficacia, ha demostrado tener utilidad en pacientes críticos con requerimiento de oxígeno donde se ha evidenciado disminución de la mortalidad(10 -13) . Un aspecto clave que se ha desarrollado en el aprendizaje clínico con el COVID-19, es, como en otras condiciones, especialmente emergentes, la importancia de un buen examen físico del paciente, que permita hacer un buen seguimiento a los pacientes tanto en el ámbito hospitalario como en casa, y acompañados con la realización de buenos unos biomarcadores que sean de utilidad como predictores de complicaciones 14 . Adicionalmente, en muchos lugares se ha observado la ocurrencia de coinfecciones, tanto con virus respiratorios15,16 , como con otros agentes infecciosos, incluso en América Latina, con enfermedades transmitidas por vectores, como dengue(17, 18) y Chagas (19 .

Otro punto importante a tener en cuenta debido a su relevancia en la actualidad, es la posible reinfección por este virus la cual se ha explicado por varios fenómenos, que está directamente relacionada con el estado inmunológico del paciente; por otro lado está la infección persistente que se presenta principalmente en pacientes que se encontraban críticamente enfermos con gran compromiso pulmonar; también se ha asociado a falsos negativos en las pruebas debido a una baja carga viral post infección con posterior incremento de esta20-24. Lo que se ha reportado en los últimos artículos científicos es la circulación de nuevas cepas con mutaciones específicas para cada continente como es el caso de Europa, Asia y Norteamérica, principalmente en la proteína RdRp que se encuentra en la superficie viral, sin embargo hacen falta más estudios para determinar su importancia en este nuevo descubrimiento25 .

Felizmente en todo ello, también se encuentra un significativo avance en el desarrollo de vacunas26-32, las cuales están llegando al final de su fase 3 de ensayos clínicos, y están no solo siendo aprobadas para uso de emergencia en múltiples países del mundo, sino que ya se ha iniciado en muchos, incluidos de América Latina, su aplicación con diferentes candidatos (Pfizer®, Moderna®, Sinopharm®, Sputnik V®, AstraZeneca®, entre otras). A la fecha, en América Latina se han vacunado ya casi 200.000 personas, fundamentalmente profesionales de la salud. Las esperanzas están puestas en el impacto que las vacunas tendrán, por supuesto sin olvidar la importancia de mantener todas las medidas de bioseguridad que se vienen practicando en el mundo para reducir la posibilidad de transmisión del COVID19(33, 34).

En el presente número de la Revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (Rev. Cuerpo Med. HNAAA), se presentan diferentes artículos sobre COVID-19, como parte de los múltiples esfuerzos, que se vienen realizando en las múltiples revistas científicas del mundo, para divulgar los avances en el conocimiento científico del SARS-CoV-2/COVID-1935 .

La lucha contra esta pandemia, por una enfermedad emergente, aún no termina, y quizá aún no ha llegado aún a la mitad de su historia, por lo cual, especialmente desde el cuerpo médico, los esfuerzos deben incrementarse, el trabajo multidisciplinario, en función de la vigilancia y control de este nuevo coronavirus, a fin de lograr pasar prontamente la pandemia. Pero sin duda, ha habido un gran aprendizaje en ello, y es importante tenerlo presente para futuras epidemias y pandemias.