INTRODUCCIÓN

La encefalitis autoinmune, comprende un amplio espectro de desórdenes inmunológicos y ha cobrado una gran importancia en los últimos años debido al aumento en el reconocimiento y aislamiento de nuevos anticuerpos antineurales que forman parte de esta patología relativamente nueva1,2.

Series internacionales estiman una prevalencia con una diferencia no estadísticamente significativa respecto a las encefalitis infecciosas (13.7/100 000 vs 11.6/100 000 p=0.63); sin embargo, en distintos países existen barreras para el diagnóstico final que conllevarían a un subregistro de esta entidad2,3. El manejo de esta patología es complejo debido al amplio diagnóstico diferencial que se tiene que descartar, las opciones terapéuticas disponibles y a las condiciones del sistema sanitario existentes en cada país.

Presentamos el caso de una paciente con encefalitis autoinmune anti-NMDAR y realizamos una revisión de la literatura. Este manuscrito fue elaborado siguiendo la guía CARE para reporte de caso 4 y se brindó su autorización para la publicación del artículo.

REPORTE DE CASO

Paciente mujer de 19 años, sin antecedentes patológicos de importancia, posterior a un cuadro gripal de aproximadamente una semana de evolución que cedió con analgésicos y antihistamínicos inició cuadro clínico de inicio subagudo de instalación en diez días, caracterizado por cefalea global intensa, alucinaciones visuales y auditivas complejas. Posteriormente se añadió fiebre, alteración conductual, disforia y agresividad; además presentó mutismo acinético, por lo que fue ingresado por emergencia a un hospital de salud mental, bajo la sospecha de esquizofrenia.

Durante su hospitalización, a las 12 horas del ingreso cursó con un evento de crisis tónico-clónicas de inicio desconocido, por lo que es referida a un Hospital público de referencia. A su ingreso por emergencia, se evidencia un segundo episodio de crisis epiléptica y persistencia de fiebre. Al examen clínico la paciente se encontraba, despierta e inatenta con mutismo acinético, discinesias orofaciales y respuesta cutáneo plantar extensora bilateral sin evidencia de signos de irritación meníngea.

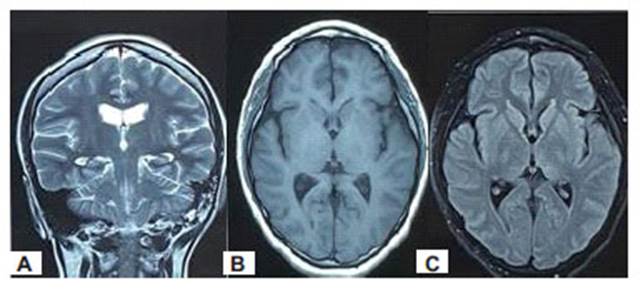

Por la sospecha clínica de un cuadro de encefalitis se realizó una resonancia de encéfalo sin contraste sin hallazgos significativos (Figura 1), se realizaron exámenes séricos y de líquido cefalorraquídeo (LCR). El reporte del estudio citoquímico de LCR fue anormal con evidencia de pleocitosis a predominio de mononucleares (95 células, 70% monocitos 30% PMN) y sin hipoglucorraquia (86.73 mg/dl). Los exámenes séricos de hemograma y bioquímica básica no reportaron anormalidades y no se pudo realizar en ese momento un examen de electroencefalograma, quedando pendientes los resultados del resto de estudios solicitados. Se concluye en emergencia cuadro de probabilidad etiológica viral o autoinmune asociado y se inició tratamiento empírico con Aciclovir endovenoso (EV) 750 mg c/8horas y Carbamazepina 600 mg/ día.

Fuente: Hospital Nacional Hipólito Unanue - Servicio de Imagenología

Figura 1 Resonancia Magnética de encéfalo. A. Ponderación T2; B. Ponderación T1; C. Secuencia FLAIR. Sin hallazgos significativos.

Por deterioro neurológico a los cuatro días con recurrencia de crisis epilépticas, a la paciente se le suspende Aciclovir, se optimiza medicación anticrisis (MAC) y se inicia tratamiento de manera empírica con inmunosupresión, recibiendo un primer ciclo de tratamiento con Metilprednisolona 1 gr EV c/24 horas por 5 días, se agrega posteriormente Inmunoglobulina humana endovenosa a dosis de 0.4 gr/kg/día, llegando a recibir solo dos dosis por deterioro clínico caracterizado por inestabilidad hemodinámica y disminución de nivel de conciencia (coma profundo), ingresando a unidad de cuidados intensivos y recibiendo ventilación mecánica de manera protectiva. Durante su estancia en cuidados intensivos, sufre una arritmia cardiaca produciendo paro cardiorespiratorio, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar de manera satisfactoria saliendo de parada cardiorespiratoria a los tres minutos.

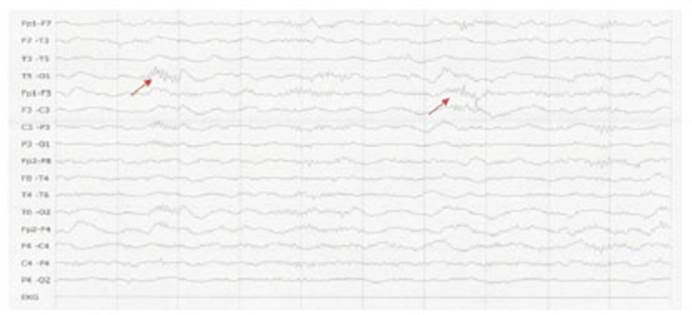

Los resultados del resto de estudios de LCR y séricos tomados previamente, fueron negativos para enfermedad autoinmune sistémica, neoplásica e infecciosa asociada (No se realizó estudio de PCR-Film array en LCR). Como parte del estudio etiológico se realizó una ecografía pélvica y una tomografía cervical, torácica, abdominal y pélvica con contraste sin evidencia de neoplasias malignas sólidas. A las dos semanas de transcurrido luego del tratamiento inmunosupresor la paciente se encontraba aún en cuidados críticos, con evolución estacionaria y con registro esporádico en el electroencefalograma de ondas delta brush (Figura 2).

Fuente: Hospital Nacional Hipólito Unanue - Servicio de Neurología

Figura 2 Electroencefalograma. Actividad lenta difusa continua a predominio de regiones frontales. Ondas delta de morfología aguda en cepillo (delta brush) con acento fronto central visto de forma intermitente. No se observa actividad epileptiforme.

Por no encontrar evidencia de una mejoría en la paciente a las cuatro semanas del tratamiento con Metilprednisolona y aún a la espera de resultados de panel de encefalitis autoinmune, se decide iniciar tratamiento de segunda línea con Rituximab endovenoso 375 mg/m2 semanal por 4 semanas. La paciente durante las cuatro semanas posteriores, es dada de alta de cuidados críticos por mejora del nivel de vigilia, con reporte de monosílabos, inicio de deambulación asistida con cierta apraxia de marcha y con labilidad emocional esporádica. Por el reporte de delirio y algunos episodios de crisis epilépticas se optimizó el tratamiento con Ácido Valproico 750 mg c/8 horas, Levetiracetam 3 gr diarios, Clonazepam 0.5 mg c/ noche y Quetiapina 50 mg ¼ tableta mañana y ½ tableta noche.

El panel de encefalitis autoinmune en LCR (NMDA, CASPR2, AMPA 1, AMPA 2, GABA, LGI1) fue positivo para NMDA (1:64), concluyendo los médicos tratantes en el diagnóstico de encefalitis autoinmune seropositiva y se le da de alta médica con una mejoría notable luego de completada la cuarta dosis de Rituximab. Se indica a paciente que en control ambulatorio se determinará según su evolución clínica considerar el desescalamiento progresivo de medicación anticrisis, de psicofármacos y además el inicio de tratamiento mensual con algún fármaco inmunosupresor hasta completar seis meses como tratamiento de mantenimiento para disminuir la probabilidad de una recaída clínica.

DISCUSIÓN

La encefalitis autoinmune tiene una incidencia estimada de 0.8 por 100.000 habitantes y se caracteriza por la reacción autoinmune inflamatoria del parénquima cerebral 3. Por sus características clínicas y baja sospecha diagnóstica inicial, se estima que hasta un 60% de los casos quedan sin un diagnóstico etiológico siendo muchos de los pacientes internados primero en salas generales o de salud mental antes de realizar el diagnóstico correcto5,6. El subtipo más frecuente reportado y por ende mejor caracterizado entre las encefalitis antineurales es el anti-NMDAR, y se ha asociado en algunos casos a cuadros virales previos como mecanismo de respuesta autoinmune cruzada7,8.

Es importante saber cuándo plantear la posibilidad diagnóstica de esta entidad en nuestro país, donde la mayoría de nuestros centros hospitalarios no cuentan con todos los exámenes de apoyo al diagnóstico 9. Se debe de sospechar en todo caso de un paciente con un cuadro cínico de encefalitis de curso agudo/subagudo con sintomatología relevante de trastorno conductual asociado a déficit neurológico nuevo sin una causa secundaria demostrada por examen sérico o de LCR 1,2.

Los exámenes de imagen cerebral son prioritarios en el abordaje inicial de estos pacientes, en los hospitales públicos de Perú muchas veces no se cuenta con el apoyo oportuno de estudios de resonancia magnética cerebral. En el caso de las encefalitis autoinmune anti-NMDAR se ha reportado que la mitad de los casos pueden llegar a tener un resultado inicial negativo10,11; sin embargo, es necesario realizar algún estudio de neuroimagen que nos permita descartar otra causa orgánica cerebral que pueda ocasionar una sintomatología compatible.

El tratamiento oportuno de estos casos de encefalitis autoinmune (antes de 30 días de iniciado el cuadro clínico) es mandatorio ya que se asocia a mejor pronóstico funcional y cognitivo12,13,14, y su inicio puede ser incluso antes del diagnóstico final en caso de un grado razonable de sospecha clínica y después de recolectar muestras de suero y LCR para la confirmación de encefalitis autoinmune y descarte de otras causas secundarias (infecciosas, neoplásicas, enfermedades desmielinizantes y autoinmunes sistémicas) 2.

El manejo en unidades de cuidados críticos es esencial durante la fase aguda de la enfermedad para los cuadros severos por varias razones: Manejo de status epiléptico, protección de la vía aérea, manejo intensivo de disautonomías que asocien variabilidad de la presión arterial y ritmo cardiaco15. En el caso de nuestra paciente hubo la necesidad de un manejo intensivo por la severidad del caso (Coma y crisis epilépticas sintomáticas agudas no controladas), lo cual brindó un mejor soporte de las complicaciones asociadas a la encefalitis autoinmune en la paciente.

La terapia temprana con corticosteroides, infusión de Inmunoglobulina o plasmaféresis y la extirpación de tumores si concierne, son terapias de primera línea. Se puede utilizar Rituximab o Ciclofosfamida como terapias de segunda línea si no se evidencia una mejoría clínica después de dos a cuatro semanas de tratamiento con la terapia de primera línea2,16. En nuestro paciente por la severidad del cuadro se utilizó un esquema combinado de primer ciclo con Metilprednisolona asociado a Inmunoglobulina, sin embargo al haber transcurrido cuatro semanas sin mejoría clínica se optó por Rituximab tal como lo usado en distintas series internacionales ante estas circunstancias.

El Rituximab es un fármaco que actúa de manera directa sobre la inmunidad proporcionada por los linfocitos B y es preferido frente a Ciclofosfamida como terapia de segunda línea en la fase aguda, debido al reporte de menos efectos secundarios y según la disponibilidad del medicamento en los centros hospitalarios donde se maneje al paciente2. Aunque la mayoría de eventos es de curso único, es importante considerar un tratamiento de mantenimiento con terapia inmunosupresora transitoria a fin de disminuir probables recaídas clínicas y que puedan repercutir en la funcionalidad de los pacientes con encefalitis autoinmune17.

En el caso de Perú no hay guías de práctica clínica del manejo de encefalitis autoinmune adaptadas a nuestro contexto nacional, por lo que al igual como sucede en otros países latinoamericanos se siguen las recomendaciones según documentos internacionales18,19,20,21. En el hospital donde se manejó a la paciente pertenece al Ministerio de Salud donde si hay disponibilidad del uso de Rituximab a diferencia de otros nosocomios del país donde no se cuenta con dicho medicamento.

El manejo de las crisis epilépticas cuando se presentan en la fase aguda puede ser difícil y requiere del uso de MAC junto con inmunoterapia. Una serie retrospectiva informó que distintos MAC habían sido efectivos para el control de crisis y deben considerarse un tratamiento adicional y al igual que el tratamiento de otros síntomas de encefalitis 22. Es posible una reducción gradual de los MAC durante el seguimiento y se pueden suspender en un plazo mediano entre uno y dos años sin recurrencia de los episodios de crisis epilépticas. Los psicofármacos se usan con frecuencia para tratar los síntomas asociados a trastornos conductuales17. En nuestra paciente un adecuado manejo inmunosupresor, regulación de medicación anticrisis y psicofármacos hizo que la paciente pueda tener una evolución favorable y dada de alta de las unidades de cuidados críticos lo cual es importante por el riesgo elevado de infección intrahospitalaria en pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor.

Se realizó una revisión de la literatura publicada en Perú y se encontraron siete publicaciones de reportes aislados sobre encefalitis autoinmune y ninguna cohorte realizada en el país9,23,24,25,26,27,28. En todos los artículos publicados se inició tratamiento con cuadro clínico compatible con encefalitis y con descarte de etiología infecciosa previa, solo hay datos de seguimiento al año en tres de ellos y no se reportó en la mayoría de pacientes secuelas en la función motora ni cognitiva9,23,28. En todos los casos hubo una respuesta satisfactoria al tratamiento de primera línea, siendo el presente caso el primer reporte en el país de encefalitis autoinmune anti-NMDAR en la cual se usó Rituximab como alternativa terapéutica frente al fracaso terapéutico con los tratamientos de primera línea.

En conclusión, se reporta la experiencia satisfactoria con Rituximab en el manejo de una paciente con encefalitis autoinmune anti-NMDAR en un hospital público de Lima, Perú. Es importante reconocer tempranamente las manifestaciones clínicas de esta entidad para así realizar un manejo oportuno que podría mejorar el pronóstico del paciente. Es necesario que se realicen estudios de seguimiento de estos pacientes en nuestro país y que se establezcan directrices adaptadas a nuestro contexto nacional para el manejo de esta patología