Introducción

El acoso escolar conocidos en su expresión inglesa como bullying actualmente es considerada un problema de salud pública (Craig, et al., 2009). Las primeras investigaciones se iniciaron en la década de los setenta del siglo XX (Olweus, 1978), permitiendo conceptualizarlo como un tipo específico de agresión relacional (Smith, 2016; ). Por otro lado, Sanmartín (2006) menciona que el acoso escolar se ha convertido en un problema de preocupación creciente, definida como aquel comportamiento violento en centros de enseñanza donde se causa daño físico y psicológico a otros alumnos. Este tipo de violencia expresa conductas como manifestaciones de burlas, lenguaje obsceno, peleas, actos de vandalismo que recibe un niño por parte de otros compañeros que se comportan con él cruelmente, con el objeto de someterlo, asustarlo, amenazarlo atentando contra la dignidad del niño. (Basile, 2004; Piñuel y Oñate; 2007 Hernanadez & Saravia, 2017)

Investigaciones recientes sugieren una prevalencia de acosos escolar de 29.2% para Europa y Estados Unidos (Chester, Callaghan, Cosma, Donnelly, Craig, Walsh & Molcho, 2015), valores entre 20 y 40% para Estados Unidos (Tokunaga, 2010).). Para Latinoamérica, un informe de la Unicef sobre la violencia escolar en América Latina y el Caribe sugiere que entre 50 y 70% de los estudiantes han estado involucrados en algún tipo de agresión entre iguales (Eljach, 2011). los estudios a nivel mundial indican que uno de cada tres niños está involucrado en alguna forma de bullying y (Hamm et al., 2015; Zych, Ortega-Ruiz & Del Rey, 2015). Un análisis realizado en estudios empíricos en contextos escolares de 4 países de América Latina en los últimos diez años revela el predominio de investigaciones que abordan aspectos de la convivencia escolar en prácticas convencionales más que sobre programas de intervención, lo cual puede estar indicando dos cosas: el déficit de estudio de experiencias de intervención sobre convivencia escolar, o que estas son aún pocas en la región (Díaz & Sime, 2016).

Las revisiones sistemáticas o estudios bibliométricos referidos al avance de la investigación de los fenómenos sociales y de salud pública son escasos en Latinoamérica. Pigozi y Machado (2015), quienes tras la revisión de 25 artículos publicados solo en Brasil, reconocen mayormente trabajos de prevalencia. Por otra parte, Herrera-López, Romera y Ortega-Ruiz, (2018) indican que la productividad científica sobre acoso escolar se limita a los últimos 11 años, esto sugiere un bajo aporte al cuerpo teórico científico, pues tras casi 40 años de historia sobre su investigación, solo en la última década aparecen estudios realizados en Latinoamérica.

Por lo anterior, y después de casi cuatro décadas de investigación mundial sobre el acoso escolar, consideramos necesaria la realización de este estudio que tuvo como objetivos identificar el estado actual de la producción científica de esta variable en Latinoamérica, a partir de la revisión de los artículos publicados y disponibles en Scopus.

Método

Se analizaron 637 artículos que reportaban resultados de investigaciones realizadas sobre violencia escolar escrita por autores con afiliación a instituciones latinoamericanas y que se encontraron en la base de datos Scopus, se escogió ésta por ser una de las más grande y reconocida de resúmenes y referencias bibliográficas de literatura científica. Esta búsqueda y análisis se realizó en setiembre de 2018 y abarcó el periodo 2010-2018. Se utilizó una matriz de registro documental en base a la revisión detallada de cada uno de los artículos, en la que se registró: autores, título del artículo, año de publicación, idioma(s), nombre, URL y/o DOI de publicación.

Este estudio es de tipo descriptivo a partir de la revisión de documentos. Inicialmente se realizó la búsqueda de artículos utilizando palabras clave como: bullying, cyberbullying, intimidación escolar, acoso escolar, ciberacoso, intimidación cibernética, acoso electrónico, intimidación en Internet, acoso en Internet y acoso en línea, se exploró en los títulos/resúmenes/palabras clave, con el fin de recoger todas las opciones posibles.

Resultados

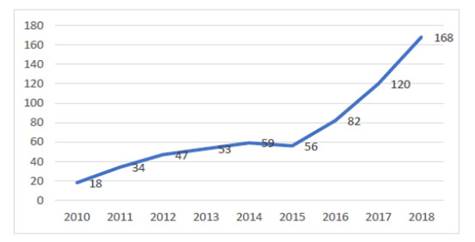

Con respecto al número de publicaciones por año, se observa un aumento de investigaciones gradual, evidenciando un incremento mayor en el 2018 (n=168), ver Figura 1.

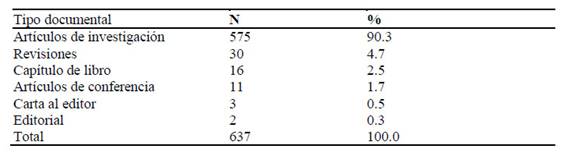

El 90.3 % de tipos documentales correspondió a artículos de investigación, seguido de artículos de revisión con un 4.7 % (ver Tabla 1).

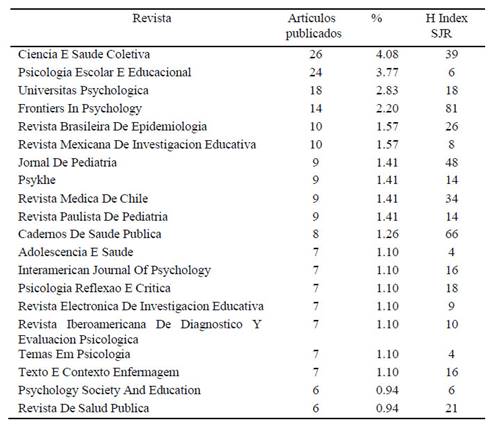

Los artículos analizados fueron publicados en 160 revistas. La Tabla 2 muestra las revistas donde se han publicado mayoritariamente los artículos con referencia al acoso escolar, el 4.08 % de las publicaciones, se encuentran en la Revista Ciencia E Saude Coletiva, seguido de la Revista Psicologia Escolar E Educacional (3.77%).

Tabla 2 Revistas indizadas en Scopus donde se ha publicado artículos referentes a acosos escolar (2010-2018)

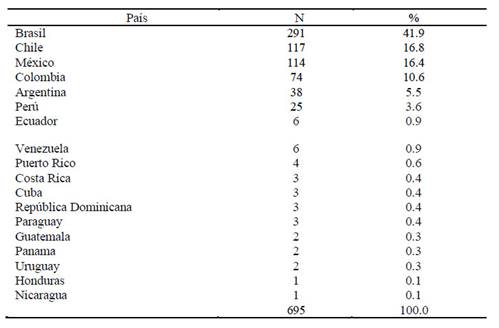

En relación con la contribución por país, se observa que Brasil tiene la mayor cantidad de autoría (n=291), seguido de Chile (n=117), México (n=114) Y Colombia (n=74) entre otros (ver Tabla 3).

Discusión

Los hallazgos indican que durante la última década las investigaciones sobre acoso escolar han aumentado, siendo el 2018 un año en el cual se destaca una mayor producción a nivel Latinoamericano, siendo Brasil el país que mayor reconocimiento tiene en cuanto a los estudios que difunde. Zych, Ortega-Ruiz y Marín-López, 2016, concuerda con los mencionado anteriormente, indicando que solo en la última década aparecen estudios realizados en Latinoamérica. Además, Herrera-López, Romera y Ortega-Ruiz, (2018) muestran que Brasil, Colombia, México y Chile son los países que mayor producción tienen respecto a esta variable, es posible que este aspecto esté relacionado con un mayor desarrollo científico e investigativo.

Otro indicador importante es la cantidad de investigaciones que se vienen realizando el 90.3 % de la producción representa a artículos originales, Bauman y Bellmore, 2015, indican que la mayor prevalencia de investigaciones se focaliza en la elaboración de revisiones teóricas, así como en el análisis de factores de riesgo y protección, trabajos que ayudan a divulgar la importancia y necesidad de abordaje de esta problemática.

Los resultados del estudio demuestran el avance de la investigación sobre esta variable; sin embargo, la producción de autores con afiliación latinoamericana es aún limitada. Los esfuerzos deben dirigirse hacia el logro de la visibilidad internacional de contenidos elaborados por autores latinoamericanos, debiendo enfocarse en fortalecer e incentivar la generación y divulgación de los estudios científicos (Hernández, 2018).