INTRODUCCIÓN

Debido a la pandemia originada por la COVID-19 el gobierno peruano decretó medidas sanitarias, incluyendo el cese de las actividades presenciales en las instituciones educativas. Esto trajo como consecuencia pasar de la enseñanza presencial a la enseñanza remota en todos los niveles (Ministerio de Educación, 2020).

Esta situación, que incluyó cambios en el entorno académico y social del estudiante universitario, tuvo un impacto en su salud mental con una mayor presencia de sintomatología ansiosa y depresiva (Cao et al., 2020; Huckins et al., 2020; Li et al., 2020; Ozamiz et al., 2020; Pedró, 2020), debido principalmente a situaciones como la sobrecarga académica, problemas de conectividad a internet, exposición constante a dispositivos, fatiga física, entre otros (Estrada-Araoz et al., 2020). De este modo, el grupo de estudiantes universitarios se posicionó como grupo de riesgo en lo que a salud mental respecta (Xiong et al., 2020).

Por ello, es frecuente asociar este periodo lectivo con algunos antecedentes que facilitan el desarrollo y consolidación del burnout académico (BA), sea por factores institucionales, como la ausencia de retroalimentación del docente, relaciones distantes con profesores, incremento en la carga horaria, sobrecarga de materias, mayor exigencia, deficiencia en los servicios; factores ambientales y sociales como competitividad de compañeros, poca participación en actividades culturales y recreativas, ausencia de apoyo social (familia y amigos); así como factores personales como el sexo, rutina, ausencia de novedades, falta de planificación, ansiedad ante los exámenes, baja autoeficacia, baja motivación, insatisfacción frente a los estudios (Caballero et al., 2010).

El BA hace referencia a un proceso insidioso caracterizado por el sentimiento de agotamiento emocional (AEM) a causa de las demandas del estudio que generan una disminución en el compromiso del estudiante, así como una actitud cínica (cinismo), lo cual afecta sus creencias de autoeficacia (ineficacia académica) (Schaufeli et al., 2002). De estos aspectos, el AEM se desarrolla inicialmente y posteriormente consolida la experiencia de burnout (Maslach & Leiter, 2016), por lo que se le considera como el núcleo del síndrome de burnout y, en consecuencia, del BA (Dominguez-Lara & Merino-Soto, 2019; Rohland et al., 2004; Rosales, & Rosales, 2013; Salanova et al., 2005). Por tal motivo, es factible una concepción unidimensional del burnout considerando solo al AEM (Bekker et al., 2005; Hansen & Girgis, 2010; Shirom, 1989), siendo a su vez una aproximación justificada en estudios de prevalencia (Kowalski et al., 2010; Lederer et al., 2008; Tuithof et al., 2017), lo que es posible extender al BA (Caballero et al., 2010; Galán et al., 2011; Nikodijević et al., 2012).

En cuanto a la prevalencia de alto BA, en estudiantes de medicina se muestran cifras variadas: 27.7% (n = 270; Galán et al., 2011), 33.3% (n = 249; Santen et al., 2010), 51.7% (n = 526; Chang et al., 2012), 52.2% (n = 117; Estela-Villa et al., 2010) y 75.2% (n = 165; Fares et al., 2016); en estudiantes de odontología, de 22.3% (n = 329; Atalayin et al., 2015), y 2.65% (n = 113; Ríos-Risquez et al., 2016); en alumnas de enfermería la cifra es de 18.8% (n = 289; Bolaños, & Rodríguez, 2016). Por otro lado, se reporta 46.3% en estudiantes de administración (n = 376; Nikodijević et al., 2012); 41.6% en alumnos de psicología (n = 202; Caballero et al., 2007). En términos más generales, en estudiantes de ciencias de salud se reporta 64.4% de prevalencia de BA, y 35.5% con AEM elevado (n = 368; Tlili et al., 2020), así como 63.6% en estudiantes de diferentes carreras profesionales (n = 132; Kristanto et al., 2016). Pese a la variación en las cifras, no dejan de ser preocupantes.

Por otro lado, existen dos variables relevantes en la experiencia del BA: el sexo del estudiante y el año de estudios. En cuanto al sexo, antes de la pandemia las mujeres tenían mayor experiencia de BA (Dominguez-Lara et al., 2018; Tlili et al., 2020), y esta se habría incrementado durante la emergencia sanitaria debido a los roles asociados al sexo que predominan en algunas sociedades. Estos roles asignan a las mujeres una mayor carga de labores dentro del hogar (Spagnolo et al., 2020; Xiong et al, 2020), lo que, aunado a las exigencias propias de la vida universitaria, producen una desventaja respecto a sus pares hombres y genera mayores respuestas de estrés (Qiu et al., 2020; Wang et al., 2020).

Del mismo modo, considerar el ciclo de estudios es relevante porque el BA se afianza a medida que se avanza en la carrera (Chunming et al., 2017; Rudman & Gustavsson, 2011), lo que trae consecuencias significativas en la salud y vida profesional del individuo. Por ejemplo, en estudiantes de enfermería se reporta un incremento del 38% del burnout en tres años, y altos niveles de AEM durante los estudios se asoció con depresión y baja satisfacción de vida durante los estudios y un año después terminarlos; el bajo nivel de engagement fue asociado con menos bienestar, baja competencia profesional para la realización de las tareas específicas, y bajo uso de la investigación en la práctica clínica diaria hasta un año después de concluir los estudios (Rudman & Gustavsson, 2011).

Las consecuencias del BA en la salud mental se han abordado de forma consistente con anterioridad, fundamentalmente en su relación con la ansiedad y depresión (Caballero et al., 2015; Escuderos et al., 2017; Rosales, & Rosales, 2013), y queda clara la importancia del constructo para la vida del estudiante universitario.

En ese sentido, el objetivo de esta investigación fue presentar la prevalencia de BA, en función del AEM (Caballero et al., 2007; Galán et al., 2011; Kowalski et al., 2010, Lederer et al., 2008; Nikodijević et al., 2012; Tuithof et al., 2017) tanto a nivel general, como según el sexo y el año de estudios, así como su asociación con la ansiedad y depresión.

El estudio se justifica porque, pese a su importancia, aún es escaso el abordaje del BA a nivel latinoamericano durante el estado de emergencia sanitaria mundial. Además, es importante identificar estudiantes con BA debido a las consecuencias que trae esta experiencia que fueron mencionadas en párrafos anteriores y que afectan el normal desempeño del estudiante.

Desde lo metodológico, se empleó la Escala de Cansancio Emocional (ECE; Ramos et al., 2005) debido a sus ventajas comparativas con relación a una de las escalas más usadas en otros contextos, como el MBI-SS (Schaufeli et al., 2002), para su uso en Latinoamérica (Dominguez-Lara et al., 2021), además cuenta con evidencia favorable desde la teoría de respuesta al ítem lo que permite usarla en procesos de despistaje (Auné et al., 2021), posee evidencias de invarianza entre hombres y mujeres, así como baremos orientados a la realidad peruana (Dominguez-Lara et al., 2018), y la escala puede ser usada como medida de eficacia de intervenciones dado que presenta invarianza longitudinal ((Dominguez-Lara et al., 2018ª). Por ello, es posible iniciar una evaluación masiva con la ECE, proceder con el despistaje con la ECE, intervenir, y realizar mediciones preintervención y posintervención con dicha escala.

MÉTODO

Participantes

Este estudio contó con la participación de una muestra no probabilística de 341 estudiantes (76% mujeres) entre 17 y 51 años (M = 21.876; DE = 4.517) que cursaban entre el tercer y octavo ciclo académico de diferentes carreras profesionales (psicología = 57.185; ingenierías = 12.610%; administración = 12.024; derecho = 8.211%) de universidades privadas ubicadas en diferentes regiones del Perú, pero predominantemente de Arequipa (74.194%). El 94.721% reportaron ser solteros, y solo el 19.355% cuenta con un trabajo remunerado en la actualidad.

Instrumentos

Escala de Cansancio Emocional (ECE; Ramos et al., 2005). La ECE evalúa de forma unidimensional el AEM con 10 ítems con cinco opciones de respuesta cada uno (de Raras veces a Siempre), siendo la puntuación mínima 10 y la máxima 50. Para responder al cuestionario se les solicita que los estudiantes indiquen la frecuencia con la que han experimentado cada conducta listada en los enunciados. Se usó la versión adaptada en universitarios peruanos (Dominguez-Lara et al., 2018).

Patient Health Questionnarie-2 (PHQ-2; Kroenke et al., 2003). Se trata de un autorreporte de dos ítems que explora los aspectos centrales emocionales y cognitivos vinculados con la depresión. Sus ítems están escalados en formato de respuesta ordinal de cuatro puntos (desde Para nada (0) hasta Casi todos los días (3)). Se utilizó la versión adaptada al español de Perú que se usó en estudios previos con estudiantes peruanos (Dominguez-Lara, 2017). Finalmente, con los datos del presente estudio obtuvo indicadores favorables de confiabilidad (α =.789, IC 95%: .745 - .826).

Generalized Anxiety Disorder Scale-2 (GAD-2; Kroenke et al., 2007). Es un autoinforme que mide los aspectos centrales de la ansiedad generalizada tanto a nivel emocional como cognitivo con dos ítems escalados en formato Likert (desde Para nada (0) hasta Casi todos los días (3)). Se utilizó la versión adaptada al español de Perú que se usó en estudios previos con estudiantes peruanos (Dominguez-Lara, 2017). En la presente investigación obtuvo indicadores favorables de confiabilidad (α = .849, IC 95%: .816- .876).

Procedimiento

La recopilación de información se realizó mediante un formulario creado en GoogleForms(R) compartido mediante redes sociales entre el 12 de julio y el 9 de agosto de 2020, periodo que corresponde a la primera ola de contagios en el territorio peruano. Dicho lapso coincide con el término del periodo lectivo 2020-1 en muchas universidades, que se caracterizó por su desarrollo enteramente a distancia. En el formulario figuraba la información sobre el objetivo del estudio, así como aquellas especificaciones sobre los participantes.

Análisis de datos

Inicialmente fue realizado un análisis descriptivo de los ítems (medidas de tendencia central y de dispersión), y posteriormente fue implementado el coeficiente α para valorar la confiabilidad de las puntuaciones en cada uno de los grupos esperando magnitudes mayores que .80.

Para determinar la prevalencia, los niveles de BA se usaron puntuaciones directas: menos de 20 puntos indica un nivel bajo; de 20 a 31, nivel promedio; y más de 31 puntos, un nivel alto de AEM. Finalmente, puntuaciones de 40 o más, de riesgo (Dominguez-Lara et al., 2018).

En cuanto al análisis comparativo según sexo y año de estudios, se optó por medidas de magnitud del efecto (Dominguez-Lara, 2018 b). Para las comparaciones según sexo se utilizó el estadístico d, valorado según insignificante (< .41) baja (entre .41 y 1.15), moderada (entre 1.15 y 2.70) y fuerte (> 2.70) (Ferguson, 2009); y en cuanto al año de estudios se empleó el coeficiente ω2, tanto general como para una comparación de grupos por parejas, valorando la magnitud de los coeficientes como insignificante (< .04), baja (entre .04 y .25), moderada (entre .25 y .64) y fuerte (> .64) (Ferguson, 2009).

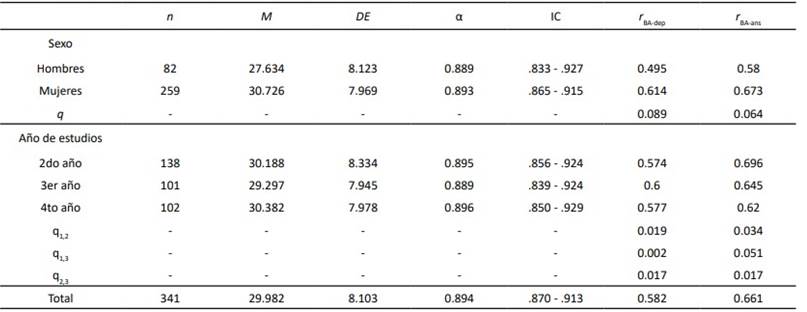

La asociación del BA con la ansiedad y depresión se analizó mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r), que podría ser insignificante (< .20) baja (entre .20 y .50), moderada (entre .50 y .80) y fuerte (> .80) (Ferguson, 2009), y estos coeficientes se compararon entre grupos con el estadístico q, donde magnitudes por debajo de .10 indican diferencia insignificante entre correlaciones (Dominguez-Lara, 2018b)

Aspectos éticos

El presente reporte forma parte de una investigación de mayor envergadura aprobada por la universidad del segundo autor. La evaluación se realizó según las pautas de The Standards for Educational and Psychological Testing (American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education, 2014), el código de ética del Colegio de Psicólogos del Perú (Colegio de Psicólogos del Perú, 2017), con énfasis en aquellos aspectos vinculados con la investigación mediada por internet (Dominguez-Lara & Torres-Villalobos, 2020). Concretamente, los autores declaran que para esta investigación se usó el consentimiento informado, no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales, y los datos fueron tratados de forma confidencial. Los autores declaran que no tienen conflictos de interés.

RESULTADOS

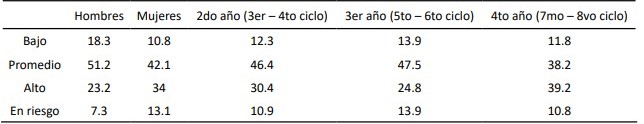

En general, se observa que las puntuaciones de la ECE poseen indicadores de confiabilidad satisfactorios en todos los grupos (> .85; Tabla 1). Con relación a la prevalencia, el 12.6% presenta un nivel bajo de BA, mientras que el 44.3% y 31.4% reporta un nivel promedio y alto, respectivamente. Por último, un 11.7 % (n = 40), un nivel muy alto (en riesgo) de BA. Sin embargo, es posible observar algunas diferencias porcentuales al desagregar por sexo y año (Tabla 2). En cuanto al análisis comparativo por sexo y año de estudios, las mujeres evidencian un promedio significativamente más alto que los hombres (d = -.39), y con relación al año de estudio, no existen diferencias significativas entre estos (ω2 = .000). Finalmente, la asociación con la ansiedad y depresión fue moderada en todos los grupos (r promedio > .50), sin diferencias en cuanto a su magnitud entre estos (q < .10; Tabla 1).

Tabla 1 Análisis descriptivo y confiabilidad de la ECE según año de estudios.

Nota: n = tamaño muestral; M = media; DE = Desviación estándar; IC = intervalos de confianza; BA = burnout académico; ans = ansiedad; dep = depresión; q = q de Cohen

DISCUSIÓN

El BA que experimenta la población estudiantil podría tener una incidencia en su salud y bienestar, por lo que es necesario realizar estudios descriptivos que permitan detectar estudiantes con perfiles de riesgo, sobre todo en esta época en la que los universitarios se constituyen como grupo de riesgo (Xiong et al., 2020). En tal sentido, el objetivo del estudio fue conocer la prevalencia del BA, con base en el AEM, en estudiantes universitarios.

Los resultados indican que más del 40% de estudiantes reporta una experiencia de BA entre alta y en riesgo, lo que pone en relieve una problemática abordada en otros contextos, pero aún no en este medio.

La diferencia entre las cifras encontradas y la literatura confirma que el BA debe ser abordado tomando en cuenta el contexto específico (carrera profesional, país, etc.) a fin de lograr un contraste más definido. Sin embargo, y pese a la heterogeneidad de los estudios, la prevalencia del BA bordea el 40%, lo que no difiere grandemente de lo encontrado en los universitarios de este estudio.

Por otro lado, al considerar variables como la depresión y la ansiedad, que se asocian con altos niveles de BA, se concluye que la salud mental del grupo evaluado se encuentra vulnerada por la situación actual lo que repercute inevitablemente en su desempeño como estudiantes, lo que concuerda con aquellos estudios que indican que los indicadores de ansiedad y depresión han aumentado en época de pandemia (Cao et al., 2020; Huckins et al., 2020; Li et al., 2020; Ozamiz et al., 2020; Pedró, 2020). Del mismo modo, resalta también que las mujeres presentaron significativamente mayor BA que los hombres tal como se evidencia en otros contextos (Qiu et al., 2020; Spagnolo et al., 2020; Tlili et al., 2020; Xiong et al, 2020; Wang et al., 2020), lo que debe ser motivo de alerta para algunas carreras profesionales cuya población son mayoritariamente mujeres, como psicología o enfermería.

Por otro lado, al parecer la experiencia de BA no difiere según año de estudio, lo que podría indicar que quienes poseen alto BA son capaces de sobrellevar la situación en base a sus recursos personales. No obstante, es de utilidad destacar un aspecto concreto: quienes cursan el cuarto año de estudio están próximos a realizar sus prácticas preprofesionales y el 50% (niveles alto y en riesgo) no lo hará en óptimas condiciones emocionales.

Si bien el desempeño académico y la formación profesional son las prioridades en un ambiente educativo, queda claro que la exigencia inherente a este contexto abre paso a la presencia del BA, más aún en la modalidad de enseñanza remota que se implementó este año en muchas casas de estudio, ya que es normal que existan factores que obstaculicen o faciliten esta modalidad (Estrada-Araoz et al., 2020).

Si bien las implicancias prácticas del estudio no son directas dado que la evaluación no estuvo enfocada en una institución, las cifras obtenidas pueden impulsar a las instituciones a evaluar el BA entre su estudiantado y, según los resultados, elevar propuestas de intervención en diferentes niveles, sea individual o grupal, incluyendo el desempeño docente en las labores de tutoría. Esto es relevante dado que la identificación de áreas deficitarias es relevante para la intervención (Dominguez-Lara & Prada-Chapoñan, 2020). De esta manera no sólo se afrontaría el elevado BA que experimentan los estudiantes, sino también las que se observan en el mundo laboral, como es el caso de las mujeres por ejemplo.

El presente estudio tuvo limitaciones, como la ausencia de una entrevista posterior a la evaluación con autoinforme, por lo que no es posible establecer un diagnóstico de BA, solo un tamizaje. Finalmente, la muestra obtenida no representa a todos los estudiantes universitarios del Perú, pero en vista que las cifras halladas se aproximan a lo que indica la literatura internacional no pueden dejarse de lado. Por último, si bien el tamaño muestral podría considerarse modesto, las muestras de los estudios revisados oscilaron entre 113 (Ríos-Risquez et al., 2016) y 526 estudiantes (Chang et al., 2012), con un promedio de 261 participantes, por lo que la cantidad de personas encuestadas se encuentra dentro de lo esperado.

Se concluye entonces que más del 40% de los estudiantes encuestados manifiestan niveles preocupantes de BA, y las mujeres presentan una experiencia de BA más intensa que los hombres. Asimismo, si bien no se aprecian diferencias significativas según el año de estudios, un porcentaje importante de estudiantes del cuatro año presenta BA elevado, lo que podría afectar su desempeño en sus prácticas preprofesionales.

Además, es necesario mencionar que aquellos obstáculos identificados por los estudiantes, como los exámenes frecuentes, la cantidad de asignaturas, excesiva competitividad, falta de planificación, relaciones negativas con los compañeros, así como los facilitadores destacan el buen funcionamiento de la biblioteca, el apoyo de los profesores, las becas que cubren los gastos propios, algunos rasgos de personalidad como responsabilidad, optimismo extraversión, etc. (Salanova et al., 2005), probablemente se potencien durante la pandemia, y exacerben algunas características personales que intensifiquen la experiencia de estrés en la universidad, la cual puede devenir en BA. Esto, debido a que el burnout aparece como una respuesta desadaptativa al contexto (Bakker et al., 2014), y es posible que se incrementen los casos debido a que, al menos en Perú, las clases remotas continuarán el siguiente periodo lectivo en todas las universidades del país, y sin una identificación clara de aquellos estudiantes que necesitan alguna forma de abordaje, esto traería consecuencias nocivas para ellos.

En este sentido, es recomendable realizar evaluaciones periódicas de los estudiantes con el objetivo de desarrollar programas preventivos o de intervención, basados en aquellos elementos identificados como factores protectores, como el engagement (Rudman & Gustavsson, 2011), la resiliencia (Ríos et al., 2012), entre otros, cuya presencia permite obtener información relevante para explicar y afrontar las consecuencias del elevado BA, ya que en general, las experiencias emocionales positivas ayudan a un mejor afronte de las dificultades (Cejudo, López-Delgado, & Rubio, 2016).

ORCID

Rosa Seperak-Viera https://orcid.org/0000-0002-0057-1669

Manuel Fernández-Arata https://orcid.org/0000-0002-8582-9904

Sergio Dominguez-Lara http://orcid.org/0000-0002-2083-4278

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Rosa Seperak-Viera: Investigación, Recursos, Escritura - Borrador original, Escritura - Revisión y edición

Manuel Fernández-Arata: Metodología, Escritura - Revisión y edición

Sergio Dominguez-Lara: Conceptualización, Metodología, Análisis formal, Escritura - Borrador original, Escritura - Revisión y edición

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Investigación autofinanciada.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de interés.

AGRADECIMIENTOS

No aplica

PROCESO DE REVISIÓN

Este estudio ha sido revisado por pares externos en modalidad de doble ciego. El editor encargado fue Renzo Rivera. Se adjunta los comentarios de los pares y respuesta de los autores como material suplementario 1.

DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS

Los autores ponen a disposición la base de datos previa solicitud dirigida al autor de correspondencia.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los autores y los editores son responsables de todas las afirmaciones realizadas en este artículo.