INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) señala que las complicaciones relacionadas al embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años a nivel mundial y que cerca de 16 millones de adolescentes y un millón de niñas menores de 15 años dan a luz anualmente. Este problema ha afectado principalmente a América Latina y el Caribe en los últimos años, ocupando el segundo lugar a nivel mundial en embarazos a esta edad (Azevedo et al., 2012). Además, México es uno de los países con la mayor tasa de embarazos, ya que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2018) calculó una tasa de 70 adolescentes embarazadas por cada 1000, en comparación con la media mundial que es de 49 (OMS, 2020 ).

Aunque el problema del embarazo en adolescentes involucra diferentes factores (Atienzo et al., 2014; Azevedo et al., 2012; Bendezú et al., 2016; Imamura et al., 2007), el uso de métodos anticonceptivos es una de las directrices sobre estrategias para disminuir su incidencia. Para promover el uso de métodos anticonceptivos primero se tiene que evaluar qué es lo que los adolescentes conocen sobre ellos y no se puede conocer esta información si no se cuenta con un instrumento válido y confiable. La construcción de un instrumento nos puede guiar sobre qué conocen y qué necesitan conocer los adolescentes sobre métodos anticonceptivos, para así generar mejores estrategias y promover su uso.

Actualmente, existe una gran variedad de métodos anticonceptivos, en diferentes clasificaciones (OMS, 2018; Peláez, 2016; Secretaría de Salud, 2004), dependiendo de en qué momento se utilizan o la forma en cómo se usan. Otros autores (Shuiling & Likis, 2013) los clasifican por sus características o funcionamiento de una manera más concreta. Dicha clasificación consiste en agruparlos en métodos no hormonales, hormonales, de barrera y considerar la pastilla anticonceptiva de emergencia.

Si bien la mayoría de métodos anticonceptivos tiene una eficacia mayor al 90%, se ha considerado necesario especificar la diferencia entre eficacia y efectividad (Shuiling & Likis, 2013) o eficacia y uso típico (Peláez, 2016) para designar la probabilidad de tener un embarazo si se utiliza o no correctamente el método anticonceptivo. La eficacia se refiere a “la probabilidad de que un embarazo no deseado ocurra incluso cuando el método es usado consistentemente y exactamente como es prescrito” (Shuiling & Likis, 2013, p. 228) y se mide mediante el índice de Pearl (IP), que se refiere al número de embarazos de cada 100 mujeres durante un año de uso (Peláez, 2016). La efectividad se refiere a “todos los embarazos no deseados que ocurren si un método no es usado apropiadamente, como en el caso de su uso inconsistente o incorrecto” (Shuiling & Likis, 2013, p. 228). Esto señala la importancia que tiene el saber utilizar un método, dado que, en función de eso, su eficacia se puede ver afectada. Un ejemplo de ello es el condón masculino, que es un método cuya eficacia depende de la habilidad de quien lo coloca. En este caso, si no se coloca correctamente, el condón puede incluso romperse durante el acto sexual y, de acuerdo con Trussell (2011), su eficacia del 98% puede disminuir hasta un 82%. Otro ejemplo es el de las pastillas anticonceptivas, que se deben de ingerir preferentemente a la misma hora todos los días. El olvido de su ingesta podría representar el riesgo de tener un embarazo no deseado y su eficacia del 99.7% puede disminuir hasta un 91% (Trussell (2011).

Toda vez que existe una amplia oferta de métodos anticonceptivos, cada uno con distintas características, formas de utilizar y efectos secundarios que deben ser considerados para asegurar su correcto uso (y, por ende, su respectiva eficacia) es imprescindible evaluar qué tipo de información conocen los adolescentes sobre ellos. Diversos estudios han tenido como objetivo desarrollar instrumentos que permitan conocer el nivel de información que poseen los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos. Jiménez y Vilchis (2016) realizaron un estudio con el fin de evaluar el nivel de conocimientos de métodos anticonceptivos en adolescentes a través de un instrumento validado por expertos en el área. Dicho instrumento contiene 27 ítems con tres opciones de respuesta (sí, no y no sé) que recolectan información sobre tres aspectos: 1) conocimiento de conceptos (¿conoces o has escuchado hablar acerca de algún método anticonceptivo?, ¿crees que la píldora de emergencia no se recomienda usar de manera continua debido a su baja efectividad y la frecuencia de efectos secundarios?), 2) conocimiento del tipo (¿consideras que el método anticonceptivo salpingoplastia es permanente?, ¿conoces los métodos de barrera y cómo se utilizan?) y 3) conocimiento del uso (¿sabes cuál es la manera de usar inyecciones como método anticonceptivo?, ¿consideras que el condón masculino es una funda de látex que se coloca en el pene erecto antes de la relación sexual y que lo cubre por completo?). Los resultados mostraron que cerca del 65% de los participantes tenía un conocimiento medio, 25% bajo y solo 9% alto. Aunque la encuesta considera tres categorías distintas sobre los métodos anticonceptivos, las preguntas pueden ser sugerentes en cuanto a su respuesta y no evalúan si el estudiante realmente tiene la habilidad de identificar sus características, además de que algunos conceptos resultan complicados para ellos o incluso se considera una pregunta de conocimiento el saber si han escuchado hablar sobre algún método. Además, los autores solo mencionaron que dichos ítems fueron validados por expertos en el área, pero no mencionan los métodos ni los resultados de dicha validación.

León-Larios y Gómez-Baya (2018) diseñaron un instrumento breve para evaluar conocimientos, prácticas y comportamientos sexuales en jóvenes españoles. Su instrumento constaba de nueve ítems, de los cuales dos demandaban información sobre el condón, uno sobre el coito interrumpido y el resto sobre de pastillas anticonceptivas e ITS, con preguntas como la marcha atrás es un método anticonceptivo bastante seguro, si se lava con cuidado podemos utilizar el preservativo varias veces o tomar pastillas anticonceptivas protege frente a las ETS. La prueba demostró ser válida y confiable para jóvenes mediante un análisis de validez factorial, análisis factorial confirmatorio (KMO = .66; x2(28, N = 566) = 351,40, p<.001, con tres factores que explicaron el 53,61% de la varianza) y fiabilidad (KR-20 = .57), sin embargo, ocho ítems resultaron ser demasiado fáciles al responderlos correctamente por más del 70% de los participantes. El que los ítems resulten tan fáciles para los participantes no permite evaluar qué conocen y qué no sobre los métodos anticonceptivos. Como señalan Backhoff et al. (2000), la dificultad de un instrumento nos habla sobre la calidad de este y nos permite tomar decisiones, por lo que tener un instrumento que evalúe no solo lo que saben, sino lo que no saben sobre los métodos anticonceptivos nos permitirá tomar mejores decisiones con respecto a este tema.

Menkes et al. (2006) utilizaron un instrumento con preguntas sobre el uso de algunos métodos anticonceptivos como el condón, las pastillas anticonceptivas y el método del ritmo. Las preguntas estaban dirigidas, en primer lugar, a evaluar si los participantes habían escuchado o conocían el método, por ejemplo ¿conoces o has oído hablar de las inyecciones anticonceptivas? y, en segundo lugar, sobre el uso de dichos métodos, con preguntas como ¿cómo se usa el condón masculino?, o ¿quién debe colocar un DIU o dispositivo intrauterino? Todas las preguntas tenían cuatro opciones de respuesta, de las cuales una era “no sé”. Aunque en este instrumento se incluyeron preguntas sobre el uso de los métodos anticonceptivos, no se contempló toda su variedad, no se incluyeron preguntas sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia, salvo si la conocían y si estarían dispuestos a tomarla. Los autores no ofrecen información sobre la validación del instrumento, solo se menciona que se realizaron pruebas piloto. Los resultados mostraron que el condón era el método del que tenían mayor conocimiento y las inyecciones constituyeron del que menos.

Otros estudios han tenido como objetivo evaluar el nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos, sin embargo, utilizan cuestionarios o encuestas de las cuales no ofrecen sus propiedades psicométricas o la estructura y contenido específico de las preguntas (Amaro et al., 2010) o mencionan únicamente un cuestionario de diez preguntas sin especificar qué información se evaluó de los métodos anticonceptivos (Sánchez-Meneses et al., 2015). Empero, coinciden en que el nivel de conocimiento entre los adolescentes es bajo en general.

En México, afortunadamente, se ha observado un aumento del porcentaje del uso de métodos anticonceptivos en la población adolescente. De 2014 a 2018, se registró un aumento del 54.8% al 59.9% de adolescentes de entre 15 y 19 años que reportaron que ellos o su pareja habían utilizado un método en su primera relación sexual (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2018) . De la población que reportó haber utilizado algún método anticonceptivo, el 66,9% utilizó métodos no hormonales (ENADID, 2014). Aunque se ha observado un aumento en el porcentaje de adolescentes que utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, la proporción de adolescentes que inició su vida sexual también ha sufrido un aumento de alrededor del 10%. En el año 2000, el 22.3% de esta población reportó haber tenido relaciones sexuales en algún momento de su vida y en el 2010 dicho porcentaje aumentó a 33.6% (Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ), 2010). Tal ha sido la relevancia de este problema de salud, que en México la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2015) consideró como uno de sus objetivos disminuir la incidencia de embarazos a un 50% y erradicar los embarazos en niñas menores de 15 años.

Si bien los adolescentes reportan utilizar métodos anticonceptivos o haber oído hablar sobre ellos, esto no asegura que conozcan toda su variedad, las consecuencias de utilizarlos o sencillamente que los utilicen correctamente. El saber si los adolescentes han escuchado hablar sobre métodos anticonceptivos no aporta información sobre lo que realmente conocen de ellos ni tampoco nos dice si la falta de información sobre esto impide que los utilicen. Los adolescentes se encuentran en una etapa en la que comienzan a tener relaciones sexuales y el que no conozcan las características, el cómo se deben utilizar y sus efectos secundarios puede fungir como obstáculo para que los utilicen.

El interés en conocer la información con la que cuentan los jóvenes sobre los métodos anticonceptivos está documentado, sin embargo, se requiere de pruebas validadas, con preguntas pertinentes para la población adolescente, que incluyan preguntas sobre toda la variedad y oferta de métodos, con un nivel de dificultad adecuado y que considere la eficacia y efectos de estos. Debido a lo anterior, los objetivos del presente estudio fueron: 1) construir y estimar las propiedades psicométricas de una prueba de conocimientos sobre la oferta de métodos anticonceptivos (hormonales, no hormonales, de barrera y pastilla anticonceptiva de emergencia), considerando las categorías de características, uso, eficacia y posibles efectos, en adolescentes mexicanos; 2) evaluar la relación del nivel de conocimientos de métodos anticonceptivos con el uso del condón y 3) evaluar si existen diferencias en el nivel de conocimientos de métodos anticonceptivos entre debutantes y no debutantes sexuales.

MÉTODO

Participantes

Se registró el número total de escuelas de nivel medio superior del municipio de Ecatepec, Estado de México y se realizó un muestreo aleatorio (Méndez et al., 2016), para considerar a una de ellas. Se contactó a la escuela seleccionada y se explicaron los objetivos del estudio. Se invitó a todos los alumnos a participar. Del total de los 229 participantes, el mayor porcentaje (66%) lo constituían las mujeres. Las edades oscilaban entre los 15 y los 19 años (M = 16.22; DE = .978). Participaron un número similar de alumnos de los tres grados escolares y la mayoría reportó ser soltero (88.5%), vivir con mamá y papá (62.9%) y ser heterosexual (78.1%).

Instrumentos

Datos sociodemográficos: Se diseñaron seis ítems para recopilar información de los participantes sobre su sexo, edad, grado de estudio, estado civil, con quién vivía, y orientación sexual.

Prueba de conocimientos de métodos anticonceptivos: Constó de 36 ítems con opción múltiple (cuatro posibles respuestas, de las cuales una era “no sé”, dos eran incorrectas y solo una era correcta). Todos los ítems recolectaban información sobre los métodos no hormonales o naturales, de barrera, hormonales y de la pastilla anticonceptiva de emergencia. De los 36 ítems iniciales, 15 estaban originalmente destinados a obtener información sobre las características de los métodos, 10 sobre cómo se usaban y 11 sobre la eficacia, ventajas y desventajas.

Conducta sexual y uso de métodos anticonceptivos: Constó de 10 ítems que demandaban información sobre la edad de la primera relación sexual, métodos anticonceptivos utilizados en la primera relación sexual, así como información sobre frecuencia de relaciones sexuales subsecuentes. Dentro de esta sección, siete ítems recopilaban información sobre si habían utilizado el condón en su primera y última relación sexual, cuáles métodos anticonceptivos habían utilizado durante toda su vida, el número de relaciones sexuales en toda su vida, en los últimos tres meses, así como el número de ocasiones que habían utilizado condón durante dichos periodos.

Procedimiento

La construcción y validación de la Prueba de conocimientos de métodos anticonceptivos se realizó en tres etapas:

1) Revisión de la bibliografía y banco de ítems: Se hizo una búsqueda en medios digitales como Google Scholar, Biblioteca digital UNAM y PsycINFO, mediante las palabras claves “métodos anticonceptivos”, y en libros de medicina, información que describiera cada uno de dichos métodos. Al identificar toda la información en la que se describían los métodos anticonceptivos, se consideraron pertinentes tres categorías que, en conjunto, recolectaban la información necesaria para la descripción completa de un método anticonceptivo. Dichas categorías fueron: características de los métodos anticonceptivos, el uso, y eficacia, ventajas y desventajas de estos. Una vez delimitadas las categorías, una autora redactó preguntas de cada tipo de método anticonceptivo: no hormonal o natural, hormonal, de barrera y también se consideraron preguntas sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia. Los autores dieron sugerencias y correcciones. Se redactó un total de 36 ítems.

2) Prueba piloto y validación de contenido por jueces expertos: Se solicitó a alumnos de posgrado especializados en psicología de la salud que realizaran sugerencias respecto a la forma en que estaban redactados los ítems considerando el objetivo del estudio y la población a la que iba dirigida. Los cambios se centraron en redactar la mayoría de los ítems en preguntas directas y cambiar algunas palabras que pudieran resultar complicadas para los adolescentes. Una vez realizados dichos cambios, se realizó un estudio piloto y se modificaron algunos ítems que resultaron muy difíciles, por ejemplo, se observó que los adolescentes no conocían información relacionada al implante subdérmico y se consideró preguntar si conocían cómo era el método. Posteriormente, se contactaron a dos juezas expertas con formación en el área de salud sexual y reproductiva para que evaluaran, en una escala de 1 a 4, la suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de los ítems. Se obtuvo el coeficiente de concordancia W de Kendall para evaluar el nivel de acuerdo entre las juezas y se concluyó que existía un acuerdo (w = .68; p = .003). Como resultado de este proceso, se eliminaron dos ítems y se atendieron sus observaciones relacionadas con la redacción de algunas opciones. Se consideraron 34 ítems para su aplicación final a los adolescentes participantes.

3) Estimación de propiedades psicométricas: Una vez realizados los cambios sugeridos del estudio piloto y las juezas expertas, se aplicó la prueba a los participantes de una preparatoria del Municipio de Ecatepec para obtener el poder discriminativo de cada ítem, su índice de dificultad y la confiabilidad de la prueba.

Para la validación, la Prueba de conocimientos de métodos anticonceptivos se aplicó, dentro de sus respectivas aulas, a un total de 229 adolescentes, a quienes se les explicaron los objetivos de la investigación y las instrucciones para responder, enfatizando que su participación era anónima, confidencial y voluntaria. La aplicación del instrumento duró 12 minutos, aproximadamente.

Análisis de datos

La obtención de las propiedades psicométricas del instrumento se realizó de acuerdo con el procedimiento propuesto por Robles y Díaz-Loving (2011).

Poder de discriminación de cada ítem: Un buen ítem debe discriminar entre aquellos que obtuvieron buenas calificaciones y los que no (Backhoff et al., 2000). Para definir lo anterior, se obtuvo la suma total del instrumento y se realizó un análisis de frecuencias para dividirse en cuartiles. Posteriormente, se definió a los participantes pertenecientes al cuartil 25 como el “grupo bajo”, es decir, aquellos que habían obtenido el porcentaje menor de respuestas correctas en toda la prueba y a los participantes del cuartil 75 como el “grupo alto”, es decir, aquellos que habían obtenido un mayor porcentaje de respuestas correctas. Se realizó una comparación entre ambos grupos a través de una prueba Ji Cuadrada para muestras independientes. Cuando las diferencias eran significativas, el ítem se clasificaba como sensible para discriminar entre el grupo alto y el bajo; se eliminaron aquellos ítems que no discriminaron.

Índice de dificultad del ítem: El índice de dificultad de un ítem es la proporción de personas que responden de manera correcta al ítem de determinada prueba (Backhoff et al., 2000). Para obtener dicho índice, se dividió el número de participantes que respondieron correctamente a cada ítem, entre el total de participantes que respondieron al ítem en cuestión. El índice se oscila entre los valores 0 y 1, en donde, a menor valor, mayor dificultad del ítem. También se estimó el Índice de Dificultad de toda la prueba, promediando el índice de dificultad del total de ítems de la prueba.

Consistencia interna: Se estimó el valor del indicador K20 (Kuder & Richardson, 1937), que es un indicador diseñado para datos dicotómicos. Dicho indicador va del 0 al 1, a medida que el valor del coeficiente es más cercano a 1, la consistencia interna es mayor.

Aspectos éticos

El protocolo fue revisado y avalado por el Comité del Programa de Posgrado en Psicología de la UNAM previo a la aplicación de la prueba. Posteriormente, el proceso de información sobre los objetivos del estudio para los padres se dio de forma escrita mediante un consentimiento informado y a los participantes se dio de forma verbal y escrita. De forma verbal se explicaron los objetivos, los temas que tocaba la encuesta, la finalidad del estudio, la confidencialidad de los datos y su utilización estrictamente anónima, que la participación era voluntaria y que podían dejar de responder los instrumentos en cualquier momento sin ningún tipo de consecuencia. Posteriormente, se les indicó la hoja en la que estaban descritos dichos objetivos, el correo electrónico al cual podían contactarse y se les invitó a realizar preguntas, con toda confianza, en caso de haberlas.

RESULTADOS

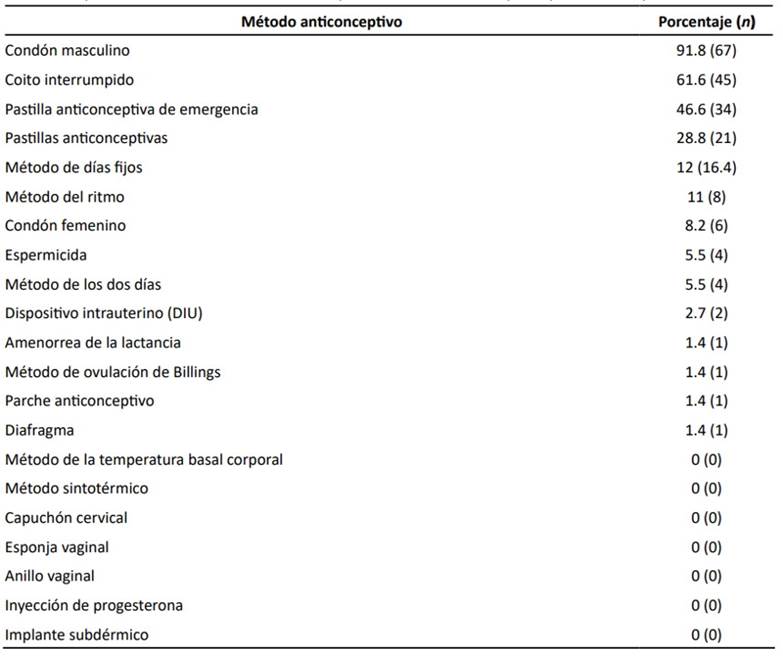

Los resultados de la construcción y validación de la Prueba de conocimientos de métodos anticonceptivos se pueden observar en la Tabla 1, en la cual se describen los resultados para determinar el poder discriminativo de cada ítem. Se observa que en 31 de los 34 ítem las diferencias de respuestas correctas entre los grupos con puntuaciones altas y bajas fueron significativas, por tanto, solo se eliminaron los tres ítems cuyas diferencias no lo fueron.

Tabla 1 Poder discriminativo e índice de dificultad de la prueba de conocimientos de métodos anticonceptivos.

Nota: *Ítems eliminados.

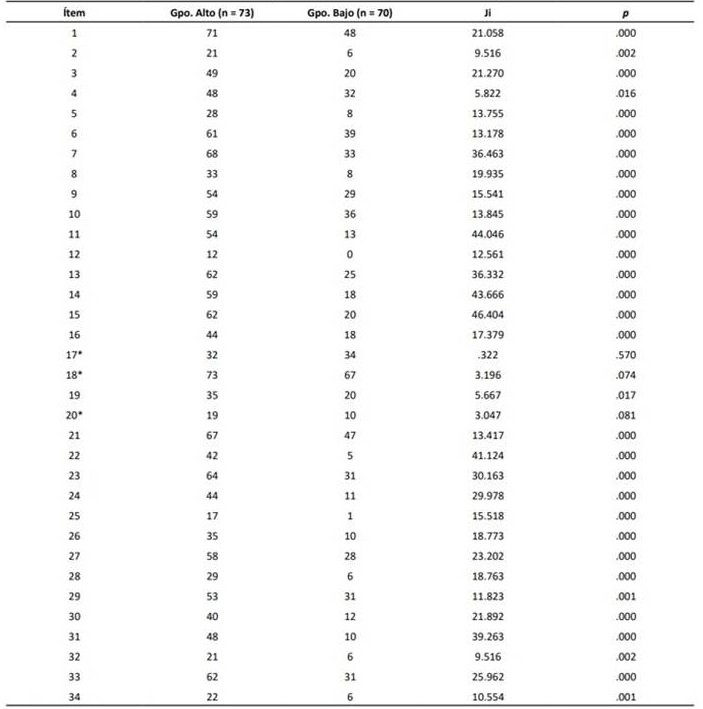

La Tabla 2 muestra la proporción de los participantes que respondieron correctamente a los 31 ítems que mostraron tener poder discriminativo. Para obtener la confiabilidad de la prueba, se obtuvo el coeficiente de Kuder-Richardson, cuyo valor, considerando los 31 ítems que mostraron su poder de discriminativo, fue de .739. El índice total de dificultad de la prueba con los 31 ítems fue de .45. Además, se observó que en promedio los participantes tuvieron un 45% (DE = 15.159) de respuestas correctas en toda la prueba. En cuanto al porcentaje de respuestas correctas por categoría, en la categoría de características (15 ítems) el promedio de respuestas correctas fue de 48%, 48% en la categoría de uso (10 ítems) y 33% en la categoría de eficacia, ventajas y desventajas (6 ítems). El análisis reveló diferencias significativas en el promedio de porcentaje de respuestas correctas totales entre participantes que habían tenido su debut sexual (51%) y los que no (43%) (t (227) = 4.157; p = .000). Con respecto a la conducta sexual, se observó que el 33% (n = 74) de los participantes habían tenido su debut sexual en el momento del estudio (33% tanto en hombres como en mujeres), a una edad promedio de 14.9 años (DE = 1.357), sin que hubiera diferencia significativa entre la edad promedio de debut sexual de las mujeres (15.08; DE = 1.285) y la edad de los hombres (14.64; DE = 1.469). En cuanto al número de parejas sexuales, aunque se observó que los hombres reportaron un promedio de parejas mayor (M = 3.43; DE = 3.072) en comparación con las mujeres (M = 2.17; DE = 1.537) a lo largo de su vida, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas.

Tabla 2 Proporción de participantes que respondieron correctamente a cada ítem de la Prueba de conocimientos de métodos anticonceptivos.

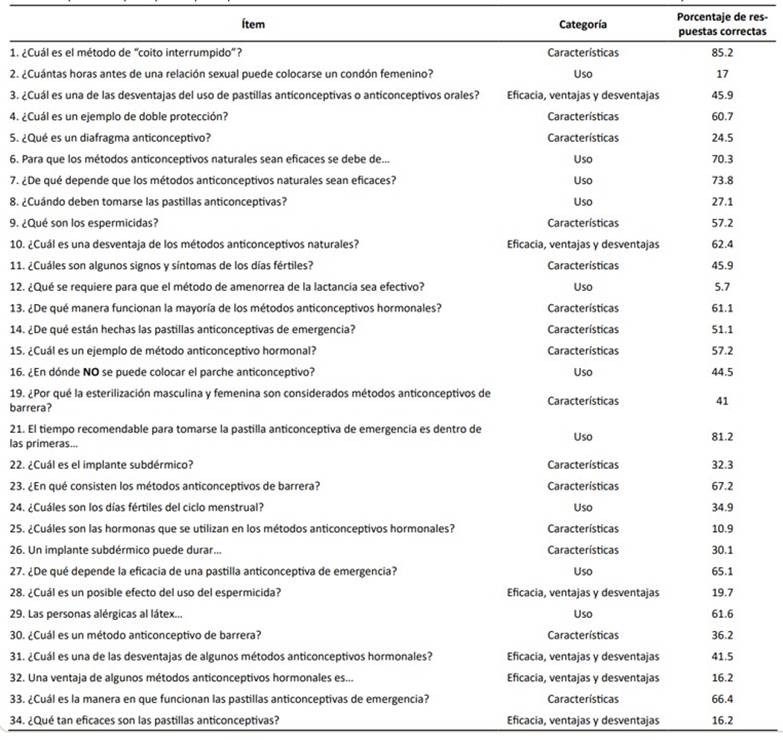

Sobre los métodos anticonceptivos utilizados durante toda su vida, la Tabla 3 muestra que el método anticonceptivo más utilizado fue el condón masculino, seguido del coito interrumpido, la pastilla anticonceptiva de emergencia y las pastillas anticonceptivas. Con respecto al uso del condón, su porcentaje de uso fue similar de la primera relación sexual (74%) a la última (70%). El análisis del índice de frecuencia del uso del condón mediante la frecuencia promedio de relaciones sexuales y la frecuencia promedio de uso del condón en toda la vida, reveló que lo utilizaron el 70.09% de las veces (DE = 34.502) que habían tenido relaciones sexuales a lo largo de su vida, mientras que 52 participantes (70%) reportaron haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses y solo 41 de ellos (78.8%) reportó haber utilizado condón. Se obtuvo que habían utilizado el condón un promedio de 88% de las ocasiones (DE = 28.921) en este periodo. En cuanto al uso del condón y su relación con el nivel de conocimientos de métodos anticonceptivos, solo se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre el nivel de conocimientos de la categoría uso de la prueba de conocimientos de métodos anticonceptivos y el índice de consistencia del uso del condón durante toda la vida (r = .252; p = .037), pero no así entre el nivel de conocimientos total y el índice de consistencia del uso del condón durante toda la vida ni en los últimos tres meses.

DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo construir y estimar las propiedades psicométricas de una prueba de conocimientos sobre métodos anticonceptivos, tanto hormonales como no hormonales y de barrera, evaluar la relación del nivel de conocimientos de métodos anticonceptivos con el uso del condón y evaluar si existen diferencias en el nivel de conocimientos de métodos anticonceptivos entre debutantes y no debutantes sexuales. Los resultados de la validación de contenido por jueces expertos y de las propiedades psicométricas del instrumento, indican que éste es una herramienta útil para evaluar no solo si los adolescentes conocen las características de una variedad de métodos anticonceptivos, sino también sobre cómo deben utilizarse, su eficacia para prevenir un embarazo o alguna ITS y sus posibles efectos.

De los ítems que se eliminaron durante el proceso, dos requerían información sobre el condón masculino, lo cual podría explicar el por qué dichos ítems fueron respondidos correctamente tanto por adolescentes que se desempeñaron bien en la prueba como por aquellos que no, puesto que es el método anticonceptivo más común y del que se posee más información (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2012; Menkes & Suárez, 2003; Menkes et al. (2006).

La incorporación de las categorías definidas para la prueba permitió tener una evaluación más amplia y precisa sobre lo que conocen los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos, al evidenciar que su conocimiento sobre la eficacia y efectos fue menor. Lo anterior es un riesgo toda vez que el desconocimiento de sus efectos los puede llevar a utilizar aquellos métodos anticonceptivos que no sean eficaces o que los aleje de utilizar aquellos que sí lo son. Además, es sustancial que conozcan los posibles efectos secundarios del uso de métodos anticonceptivos antes de utilizarlos, pues existe evidencia que señala la descontinuación de un método debido a dichos efectos (Lapeira et al., 2016; Simmons et al., 2019).

En cuanto al nivel de dificultad de la prueba, según la clasificación de Backhoff et al. (2000), alrededor del 32% reactivos se clasificaron como altamente difíciles, 26% como medianamente difíciles, 32% de dificultad media y 10% medianamente fáciles. Esto representa que existe una adecuada distribución del nivel de dificultad de los ítems de toda la prueba.

Los ítems más difíciles fueron aquellos relacionados con los efectos de algunos métodos como el espermicida o pastillas anticonceptivas y aquellas relacionadas al implante subdérmico, mientras que los más fáciles fueron aquellos relacionados al coito interrumpido y a los métodos naturales.

Con respecto a la validez de contenido, las observaciones de las juezas expertas y el grado de acuerdo independiente contribuyen a que la prueba evalúe, en efecto, las categorías para la cual fue diseñada, además que la consistencia interna estimada se considera adecuada (Nunnally & Bernstein, 1994). Esta validación por parte de juezas expertas es un método que no se consideró en otros estudios (Jiménez & Vilchis, 2016; León-Larios & Gómez-Baya, 2018; Menkes et al., 2006) y que resulta relevante, ya que, al ser un instrumento sobre conocimientos dividida en categorías, son los jueces expertos quienes pueden evaluar si las preguntas ofrecen información verídica y si corresponden a las categorías previamente definidas.

Independientemente de si la prueba es moderadamente difícil para la población adolescente, se observa que su desempeño en general es bajo, resultados consistentes con los de Amaro et al. (2010), Jiménez y Vilchis (2016), Menkes et al. (2006) y Sánchez-Meneses et al. (2015), pues alrededor del 60% de los participantes obtuvieron menos del 50% de respuestas correctas en toda la prueba y solo alrededor del 4% obtuvieron más del 70%, aun cuando dichos autores no evaluaban la oferta completa de métodos anticonceptivos ni todas las categorías aquí comprendidas. Sin embargo, los presentes resultados no fueron congruentes con los encontrados con León-Larios y Gómez-Baya (2018), probablemente porque la mayoría de los ítems resultaron muy fáciles para los participantes, lo que confirmaría la necesidad de desarrollar una prueba adecuada, en este sentido, para esta población.

Respecto a las diferencias de nivel de conocimientos entre aquellos con y sin experiencia sexual, se encontraron resultados similares a Villalobos et al. (2017), dado que los participantes con previa experiencia sexual se desempeñaron mejor en todas las categorías en comparación con aquellos que reportaron no haber tenido experiencia previa. Estas diferencias se podrían deber a la incompleta educación sexual a la que se puede acceder (Rojas et al., 2017) y a que las personas que tienen experiencia sexual se acercan a esta información hasta después de su primer encuentro sexual. Desafortunadamente, esto no debería ser así, ya que sería especialmente importante que los adolescentes fueran hábiles en el uso de métodos anticonceptivos desde su primera relación sexual.

Referente a la proporción de adolescentes que reportaron haber iniciado su vida sexual, los resultados aquí presentados concuerdan con los de otros autores (Amaro et al., 2010; Sánchez-Sosa & Hernández-Guzmán, 1995; Villalobos et al., 2017), quienes encontraron que alrededor del 30% de sus participantes habían iniciado su vida sexual. En lo que concierne a la edad de debut sexual, nuestros resultados contrastan con lo encontrado con otros estudios (Rivera-Rivera et al., 2016; Sánchez-Sosa & Hernández-Guzmán, 1995) pues, aunque la edad promedio nacional de debut sexual se estimaba en 16 años, con edades promedio de 15 y 16 años en hombres y mujeres respectivamente, los aquí reportados son de 14 y 15 años. Esto aportaría evidencia con respecto a lo que mencionan otros autores (Colomer & GrupoPrevInfaad/PAPPS Infancia y Adolescencia, 2013; (ENJ, 2010; ENSANUT, 2012; Lapeira et al., 2016; Menkes & Suárez, 2003; Rivera-Rivera et al., 2016; Sánchez-Meneses et al., 2015) en cuanto a que la edad de debut sexual ha disminuido a lo largo del tiempo.

El presente estudio encontró un 74% del uso del condón en la primera relación sexual y un 70% en la última, lo que sugiere que el aumento del uso de métodos anticonceptivos es constante, como lo declara la ENADID, 2014. Con respecto a cuáles métodos anticonceptivos habían utilizado alguna vez los adolescentes, también se encontraron consistencias con otros autores (Callejas et al., 2005; Colomer & GrupoPrevInfaad/PAPPS Infancia y Adolescencia, 2013; (ENADID, 2014 ; Lapeira et al., 2016; Menkes & Suárez, 2003; Sánchez-Meneses et al., 2015; Villalobos et al., 2017) al observarse que el condón masculino sigue siendo el método más utilizado, seguido del método del coito interrumpido y el uso de pastillas anticonceptivas. Aunque el implante subdérmico es un método ampliamente recomendado para adolescentes, por ser uno de los métodos más efectivos actualmente, tiene una larga duración, es discreto y no requiere de disciplina estricta (ENAPEA, 2015; Montenegro-Pereira et al., 2005; Peláez, 2016; Shuiling & Likis, 2013), fue el método anticonceptivo del que menos conocían y que ningún participante reportó haberlo utilizado.

Resulta preocupante que cerca del 50% había utilizado en alguna ocasión la pastilla anticonceptiva de emergencia, lo que sugiere que los adolescentes no habían utilizado algún método anticonceptivo antes o en el momento de la relación sexual, o pudieron tener fallas en el momento de utilizar algún otro método, como el condón masculino, situación que los llevó a utilizar dicho recurso de emergencia.

Finalmente, se observó que no existe relación entre el nivel de conocimientos general sobre métodos anticonceptivos y el uso del condón como otros autores han señalado (Piña, 2004; Urquidi & Piña, 2005), pero sí con la categoría de uso, lo cual refuerza la idea de que los adolescentes se interesan por conocer más sobre el uso de los métodos solo hasta que han iniciado su vida sexual.

Limitaciones del estudio

Las limitaciones del estudio se centran en que solo participaron dos juezas expertas, cuando se recomienda un número mayor (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008), aunque en el presente estudio no se contó con los recursos y disponibilidad para que más jueces participaran y, como señalan Cabero y Llorente (2013), los procedimientos para su selección pueden deberse a distintos motivos, como fue el presente caso. Otra limitación fue el número de participantes, pues el acceso a la aplicación de más se vio limitada por condiciones institucionales y temporales para la finalización del presente estudio. Sin embargo, la metodología y los resultados con respecto a la construcción y validación de la prueba aquí presentados señalan que la prueba es válida y confiable para su uso en población adolescente.

CONCLUSIONES

El presente estudio tuvo como objetivo principal construir y desarrollar una prueba sensible, válida y confiable para evaluar la información que conocen los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos. La prueba mostró adecuadas propiedades psicométricas para su uso en esta población y evidenció que los adolescentes desconocen buena parte de la información completa de los métodos anticonceptivos, además de seguir practicando el coito interrumpido y la pastilla anticonceptiva de emergencia con alta frecuencia. El implante subdérmico es poco conocido y prácticamente no utilizado, pese a sus ventajas en esta población. El presente estudio aporta un instrumento que permite conocer aquellos aspectos que requieren ser promovidos en la población adolescente con el fin de que conozcan y utilicen los métodos anticonceptivos más eficaces y convenientes para ellos.

ORCID

Karla Elisa Cervantes-Jácome https://orcid.org/0000-0001-5327-1072

Silvia Susana Robles-Montijo https://orcid.org/0000-0002-5299-7100

José Cristóbal Pedro Arriaga-Ramírez https://orcid.org/0000-0003-2776-541X

Juan José Sánchez-Sosa https://orcid.org/0000-0001-7676-5569

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Karla Elisa Cervantes-Jácome: Investigación, análisis formal, curación de datos, escritura borrador-original, escritura-revisión y edición y administración del proyecto.

Silvia Susana Robles-Montijo: Investigación, análisis formal, metodología y supervisión.

José Cristóbal Pedro Arriaga-Ramírez: Investigación, análisis formal y supervisión.

Juan José Sánchez-Sosa: Investigación, análisis formal y supervisión.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presente estudio fue realizado gracias a la beca 855886 otorgada por CONACyT en su Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores expresan que no hubo conflictos de intereses al recoger los datos, analizar la información ni redactar el manuscrito.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a CONACyT, las juezas expertas que contribuyeron con sus evaluaciones y observaciones, a las autoridades del plantel y a los participantes por su disponibilidad y entusiasmo.

PROCESO DE REVISIÓN

Este estudio ha sido revisado por pares externos en modalidad de doble ciego. El editor encargado fue David Villarreal-Zegarra. El proceso de revisión completo puede encontrarse en el material suplementario 1.

DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS

La base de datos se encuentra disponible para la comunidad científica solicitándola al autor de correspondencia. El cuestionario puede encontrarlo en el material suplementario 2.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los autores son responsables de todas las afirmaciones realizadas en este artículo.