Introducción

Cada año, las temporadas de bajas temperaturas perjudican a los ciudadanos de las zonas altoandinas y selváticas del Perú. Las poblaciones vulnerables son las más afectadas, ya sea por su condición social, como quienes se encuentran en el umbral de pobreza y pobreza extrema; por su edad, como los niños, niñas y adultos mayores de 65 años a más; o por su ubicación geográfica (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIMP, 2021). Esta vulnerabilidad se sustenta en una larga lista de falencias de diferentes índoles, que no han sido capaz de superarse a lo largo del tiempo:

Las viviendas son demasiado básicas y no cuentan con tecnologías para hacerlas térmicas. Además las personas viven muy aisladas las unas de las otras, es decir, el Estado no solo debe luchar contra las inclemencias del clima, sino con el desempeño de funciones descentralizadas que permitan un progreso en el desempeño de vida de la población peruana ubicada en estas zonas geográficas, acaecidas por los males de los fenómenos naturales, y social-económicos de la pobreza y pobreza extrema (Rosales y Caminada, 2015, p.14).

Las heladas se producen en cielos despejados o de escasa nubosidad, cuando la temperatura desciende desde los 0 °C a menos, y suelen registrarse por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, los friajes generalmente producen lluvias eléctricas, tormentas y vientos intensos; y en las zonas de altas temperaturas pueden caer de 35 °C a 22 °C o de 22 °C a 11 °C. En cuanto a lo geográfico, los friajes se presentan en la selva, mientras que las heladas, en zonas altoandinas. En ambos casos acontecen, por lo habitual, entre mayo y octubre (Ita, Quispe, Bonshoms y Cubas, 2018). La ocurrencia de ambos fenómenos se ha intensificado con los efectos del cambio climático.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci, 2020), las heladas exponen a escenarios de riesgo muy altos a 155 765 personas en 17 departamentos, 98 provincias, 583 distritos y 10 557 centros poblados. Por otro lado, los friajes afectan potencialmente a 258 881 personas en 11 departamentos, 36 provincias, 122 distritos y 2749 centros poblados. Las bajas temperaturas impactan con mayor intensidad a los pobladores de zonas altoandinas (Espinoza, 2015). Una de las razones es la carencia de servicios básicos y provisión de bienes, cuyos accesos se dificultan debido a la agreste geografía (Rengifo, 2020). Las actividades económicas más vulnerables provienen del sector pecuario (Gómez, 2010).

Las regiones donde comúnmente se producen los friajes son Madre de Dios, Puno, Ucayali, Huánuco, Junín, Pasco y Loreto. Las heladas se registran en Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín y Apurímac (Indeci, 2021). En los últimos años, se han promovido varias campañas solidarias a través de los medios sociales en favor de las personas afectadas para combatir esta problemática (La Rosa, 2014).

Desde el Estado se han ido implementando iniciativas para combatir los efectos negativos producidos por las bajas temperaturas. En 2019, a través del Decreto Supremo 015-2019-PCM, se aprobó el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021, que luego fue actualizado mediante el Decreto Supremo 104-2020-PCM. En dichos documentos se establecieron el diseño e implementación de estrategias para reducir el impacto de las bajas temperaturas en las poblaciones más vulnerables. Las propuestas estaban orientadas a la construcción de viviendas y cobertizos, acondicionamiento térmico de viviendas, ejecución de planes de vacunación, así como la entrega de kits de protección de cultivo, veterinarios, conservación de forrajes, entre otros (PCM, 2021).

En el Perú, la cobertura periodística sobre las heladas y los friajes se desarrolla a lo largo del año. Las temáticas que más se abordan en los medios de comunicación son: a) el impacto de las bajas temperaturas en la salud y la economía, b) la ejecución de planes de gobierno para mitigar su impacto, c) las alertas meteorológicas, d) los convenios entre instituciones, e) las campañas de prevención e información, f ) la promoción de actividades solidarias; entre otras.

Cobertura periodística sobre el medioambiente

En la década de 1970, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania fueron las primeras naciones en producir un mayor número de investigaciones científicas sobre las problemáticas vinculadas con el medioambiente. Pero no fue hasta la década de 1980, tras catalogarse como una amenaza ambiental, que los medios de comunicación empezaron a interesarse en el tratamiento informativo sobre el tema (Fernández, Piñuel y Vicente, 2015). Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que disminuyera la producción de noticias. Según Ungar (1995), sucedió en los 90 debido a la carencia de eventos dramáticos que llamaran la atención de los medios. Por otro lado, en el caso de Latinoamérica siempre se ha registrado una menor producción periodística en relación con los países desarrollados (Schmidt, Ivanova, Schäfer, 2013).

Lemos (1991) analizó la cobertura ambientalista de la prensa latinoamericana del siglo pasado. En ella describió los inicios del periodismo ambiental en la región, en el que describe un interés sobre el tema por parte de los medios de comunicación; sin embargo, expone una falta de profundidad en su desarrollo. En el Perú, el interés surgió a finales de la década de 1960, en tópicos concernientes a la deforestación, las inundaciones, la reducción de recursos naturales, entre otros.

La razón se basa en el llamado de alerta sobre la destrucción y escasez de los recursos naturales. Diez años después, surgen los movimientos ambientalistas que se fortalecieron en la década de los 80; pero sus esfuerzos fueron poco difundidos hasta 1984. A partir de 1985 el tema ambiental tiene eco en casi todos los medios de comunicación (Lemos, 1991, p. 21).

Por ese entonces, la denominación del periodismo ambiental era abstracta y su construcción instrumental variaba dependiendo del autor. Más tarde, Fernández (2003) conceptualiza al periodismo ambiental como el ejercicio profesional que atiende la información originada por la interacción del hombre o de algún ser vivo con su entorno o del medio natural en sí. Por otro lado, Mompeller, Ortiz y Pérez (2020) exponen la necesidad de profesionales especializados que sean capaces de encontrar un balance informativo para causar mayor impacto:

Muchos problemas del periodismo ambiental están ligados al carácter científico y técnico de los asuntos ecológicos. No es suficiente destacar sólo los aspectos técnicos de los riesgos ambientales. Hay diversidad de acercamientos, estilos y lenguajes que aumentan el impacto de los mensajes y los medios en la conciencia ciudadana. Las características culturales del público y el estilo retórico de los autores pueden ser decisivos (Kunst y Witlox, 1993, p. 83).

Adicionalmente a la falta de periodistas capacitados en temas ambientales, González (2012) concluye que dichos tópicos no son prioritarios en la agenda informativa y adquieren mayor importancia en cuanto existe conflictividad u ocurrencias de desastres. En esta misma línea, García y Martí (2000) manifiestan que el interés de la prensa en los fenómenos ambientales se basa en la morbosidad de la noticia; entre ellos resaltan las catástrofes y daños materiales, económicos o humanos.

Lo cierto es que, en la actualidad, existe una mayor cobertura mediática sobre el tema. "En cada país se da cobertura a episodios de importancia internacional, aunque mezclados con referencias a eventos regionales. Estas singularidades marcan las ondulaciones específicas de los perfiles de este tratamiento en cada territorio" (Fernández, Piñuel y Vicente, 2015, p. 124). Por otro lado, se han adherido temáticas como el activismo de celebridades en temas medioambientales (Park, 2019; Doyle, Farrell y Goodman, 2017; Anderson, 2011). Sin embargo, esto no tiene una relación directa con la calidad informativa.

Tras analizar la cobertura mediática de los cibermedios en siete países latinoamericanos, Freyle y Arroyave (2020) concluyeron que su información "dista de ser ideal para informar y educar y en consecuencia crear conciencia ambiental y propender por el empoderamiento que propicie asumir un cambio que redunde en el beneficio de todos" (p. 87). Por otro lado, se evidencia una falta de espacios que fomenten el debate sobre temas medioambientales en países como Bolivia, México, Argentina y el Perú, en donde no se abren secciones especializadas en dichos asuntos (Aranzazu, 2020).

En cuanto a la cobertura mediática sobre las problemáticas relacionadas con los efectos de las bajas temperaturas, no se hallaron estudios que analicen el tratamiento informativo sobre las heladas y friajes. En ese sentido, el presente trabajo académico explora un camino nuevo en el campo de las comunicaciones. Tras lo expuesto, exponemos la siguiente pregunta: ¿los cibermedios peruanos brindan una cobertura periodística de calidad y cuáles son los encuadres que más predominan?

Acercamiento a la calidad informativa

Según Ramírez, Gorosarri, Aiestaran, Zabalondo y Agirre (2014), existen tres acepciones comunes para referirse a la evaluación del tratamiento informativo de los medios de comunicación: calidad periodística (journalistic quality), calidad de las noticias (news quality) y calidad de los contenidos de las noticias (news content quality). Muchos académicos han desarrollado estudios sobre el tema (Calvo y Parratt, 2021; Salas, Hernández y Realyvásquez, 2018; Odriozola, Aguirre y Bernal, 2016; Gómez, Gutiérrez y Palau, 2015).

Para Pellegrini (1999), la calidad informativa es el resultado de la medición de los requerimientos del público y la oferta de los medios. Por su parte, De Fontcuberta (1999) afirma que la calidad informativa gira en torno a tres ejes: a) el respeto a un código deontológico, b) la búsqueda de una identidad propia, y c) la coherencia de sus contenidos. Todo esto debe estar enmarcado en construcciones narrativas coherentes en cuanto a textos, imágenes, fuentes de información plurales, entre otros.

Cada autor instrumentaliza parámetros en los que circunscribe la calidad de las noticias. Por ejemplo, Grijelmo (2014) y Martínez (1977) asocian la calidad informativa a factores como la gramática, la sintaxis, la coherencia, el estilo, el lenguaje, entre otros; mientras que Picard (2004) y McQuail (1987), al uso de fuentes, la exactitud, la relevancia, y más. En este sentido, la aproximación teórica de la calidad periodística tiene un carácter polisémico.

Por otro lado, la calidad informativa está directamente conectada con otros factores enmarcados en el capital humano. Por ejemplo, Odriozola, Gutiérrez, Domínguez y Pérez (2020) destacan que, en países de Latinoamérica, la profundización narrativa se ve afectada por falta de recursos materiales y profesionales, y por el valor noticioso muchas veces volátil, debido a la inmediatez propia de los cibermedios. Adicionalmente, a diferencia de los medios tradicionales, se enfrentan a retos como la usabilidad web, el diseño de las páginas, las facilidades de navegación, entre otros (Morales, Pedraza y Codina, 2022).

Los autores consideramos que la calidad informativa es el resultado de los postulados anteriormente mencionados; sin embargo, para efectos del presente trabajo, solo consideraremos aquellas dimensiones relacionadas con la profundidad en el manejo de información, la diversificación de uso de géneros periodísticos, así como herramientas propias de los cibermedios concernientes a la multimedialidad, interactividad e hipertextualidad.

Acercamiento a los encuadres periodísticos

La teoría del encuadre, enfoque, marco o framing tiene sus orígenes en el campo de la psicología, para luego aplicarse en la sociología interpretativa y en estudios de los medios de comunicación a través del trabajo de Erving Goffman (Sádaba, 2001). "El concepto de encuadre noticioso hace referencia a la manera en que el comunicador enfoca un tema y fija una agenda de atributos sobre [este]" (Igartua, Muñiz y Cheng, 2005, p. 148).

Para Giménez (2006), la versatilidad de los encuadres facilita que la teoría del framing sea utilizada en varios campos de investigación. Según Igartua y Humanes (2004), su aplicación analítica puede partir mediante dos tipos de procesos: a) inductivo, con base en construcciones abiertas establecidas por el propio investigador; y b) deductivo, en el que se parte de elementos previamente establecidos. En este último caso, existen construcciones teóricas comunes, como los frames de medios o individuos; fuertes y débiles; específicos y genéricos; entre otros (Ardèvol, 2015).

En el campo de las comunicaciones, la teoría del encuadre goza de gran popularidad para el análisis de la cobertura mediática (Koziner, 2013). "En esa línea, los frames son aquellos encuadres que permiten estructurar una noticia de cierta forma, en relación con sucesos anteriores de similares características al actual" (Angulo y Bolo, 2021, p. 7). Desde este enfoque se han realizado estudios sobre el tratamiento periodístico en temas referidos al medioambiente (Águila, 2013; Takahashi, 2011).

Metodología

De acuerdo con la inferencia de los investigadores, el presente trabajo tiene un enfoque mixto, ya que su objetivo "no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales" (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 610).

El nivel es descriptivo, ya que demuestra varios ángulos y dimensiones de un fenómeno (Estaban, 2008). Por otro lado, "tiene como objetivo describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio" (Guevara, Verdesoto, Castro, 2020, p. 64).

Unidad de análisis, universo y muestra

La unidad de análisis comprende los artículos digitales de la Agencia Peruana de Noticias Andina, y de los diarios El Comercio y La República, considerados como medios de referencia (Mendoza, 2016). La elección de los cibermedios mencionados se debe a que el primero nos brinda un panorama de la cobertura en medios de comunicación estatales, mientras que los otros dos medios privados tienen mayor influencia mediática en el Perú (Bautista, 2019).

Los investigadores elegimos analizar las notas digitales debido a que tuvimos acceso rápido a las fuentes originales, hubo un mayor volumen y consideramos que el análisis de cibermedios implica elementos adicionales, como la hipertextualidad y multimedialidad, que enriquecen el quehacer periodístico.

El universo total está conformado por 139 artículos web: 112 de Andina, 10 de El Comercio y 17 de La República. Dichas notas fueron publicadas entre el 4 de enero y el 29 de diciembre de 2021, y utilizaron dentro de sus cuerpos de texto las palabras heladas, friajes o ambas.

Instrumento

El instrumento de análisis se construyó a partir del Modelo de Calidad de Contenidos Digitales, desarrollado por el Observatorio de Medios de la Universidad de los Hemisferios (Aguirre y Bernal, 2014). Asimismo, en el caso de los encuadres se aplicó la aproximación deductiva de los frames genéricos, teorizados por Semetko y Valkenburg (2000) y complementados por Macassi (2013). Adicionalmente, para abordar temas ambientales agregamos un frame genérico meteorológico y otro de asuntos públicos.

Resultados

Durante 2021, Andina realizó 112 artículos digitales en cuyos cuerpos de texto se hizo referencia a las heladas, los friajes o a ambos. Dicho cibermedio fue el que más notas periodísticas registró sobre el tema con el 80,58 %, seguido por La República con 12,23 % (17) y El Comercio con 7,19 % (10).

Los artículos fueron distribuidos en 9 secciones como "Economía", "Locales", "Política", "Contenido patrocinado", entre otros. La mayoría estuvo asignada a secciones relacionadas con lo regional. Su nomenclatura varió de acuerdo con el medio: "Perú" en El Comercio, "Sociedad" en La República y "Regionales" en Andina. Este último cibermedio es el único que ha implementado un espacio sobre la problemática ambiental llamado "Cambio climático". De los 112 artículos, solo dos fueron catalogados en esta sección.

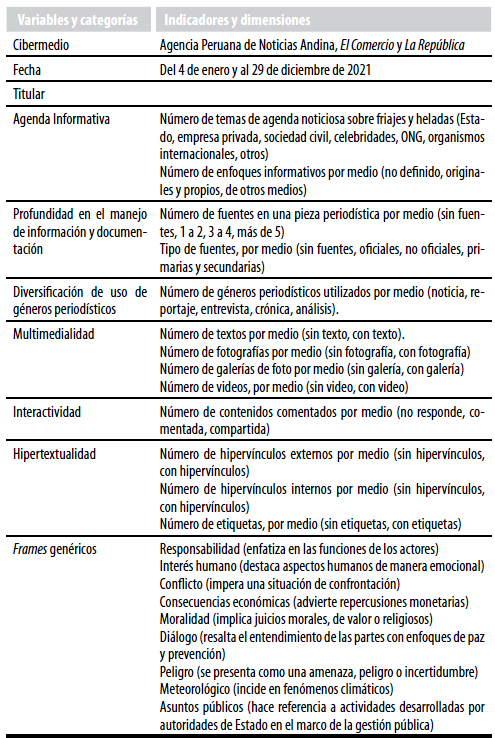

Tabla 1 Instrumento de análisis de calidad informativa y enfoques periodísticos

Nota. Observatorio de Medios de la Universidad de los Hemisferios, aplicado por Aguirre y Bernal (2015); Semetko y Valkenburg (2000); Macassi (2013); y aportes propios.

En cuanto a los contenidos de las noticias se observó una errónea utilización de las palabras friajes y heladas. En varias ocasiones son referidas como sinónimos y no se toma en consideración las diferencias geográficas entre ambos fenómenos climatológicos. Asimismo, se notó que en varios titulares de Andina se emplearon términos como alerta, atentos, cuidado y atención. Los vocablos fueron escritos entre signos de exclamación.

Por otro lado, en los programas de Estado se emplearon palabras en quechua para nombrar sus iniciativas; sin embargo, no se destacó alguna labor o actividad ligada a las comunidades quechuahablantes.

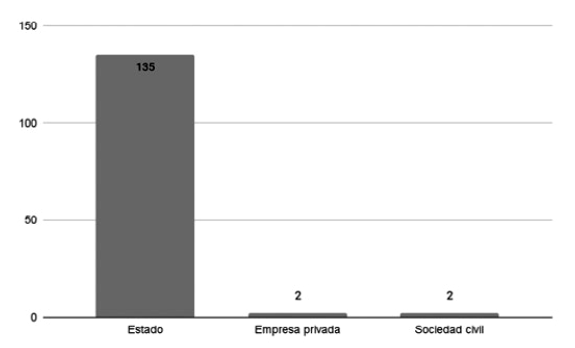

Agenda informativa

De los 139 artículos, el 97,12 % (135) eran temas vinculados a las instituciones públicas, entre las que resaltaron el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) con su programa Agro Rural, el Ministerio de Energía y Minas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), entre otros.

Cabe resaltar que, pese a que las actividades noticiosas se llevaron a cabo en provincias, nunca se tomaron en cuenta entrevistas a la sociedad civil como damnificados o beneficiarios de programas públicos. Los temas vinculados a la empresa privada se enfocaron en campañas sociales. En este sentido, se denota un interés por mejorar la reputación institucional a través de campañas relacionadas con las heladas y los friajes, pero no hay un compromiso a largo plazo para combatir la problemática. Esto se evidencia en la falta de cobertura mediática sobre la campaña en cuestión de resultados alcanzados, la entrega de donaciones o el anuncio de próximos eventos.

Por otro lado, no se hallaron noticias enfocadas en la participación de organismos no gubernamentales (ONG), organizaciones internacionales o celebridades. La poca producción de notas informativas originales y propias denota una falta de interés en temas acerca de friajes y heladas. Asimismo, al ser un tema social llama la atención la casi nula cobertura de noticias que involucren a la sociedad civil.

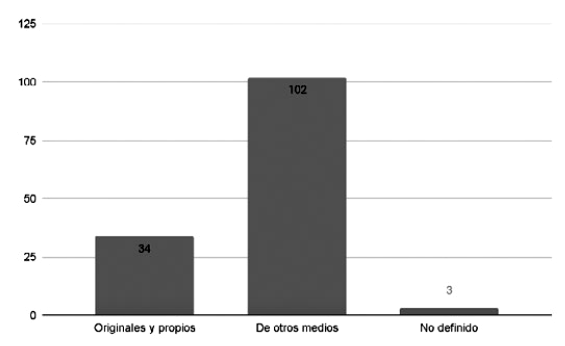

Sobre los enfoques periodísticos, un 73,38 % (102) provino de medios ajenos a la redacción, el 24,46 % (34) fueron originales y el 2,16 % (3) no se pudo definir. Una notable cantidad de artículos de Andina fueron reproducciones de notas de prensa de instituciones públicas. Se destaca que hubo un gran protagonismo de responsables de las carteras y programas de Estado.

Profundidad en manejo de fuentes

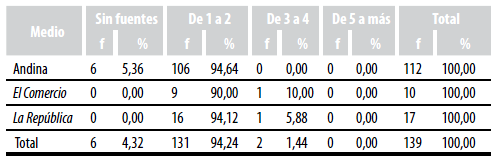

Andina utilizó de 1 a 2 fuentes en el 94,64 % (106) de sus notas; La República, en el 94,12 % (16); y El Comercio, en el 90 % (9). Ningún cibermedio empleó de 5 a más. Esto evidencia una falta de profundidad en el tratamiento informativo sobre friajes y heladas, dado que no se contrastan informaciones o se plantean nuevos ángulos noticiosos.

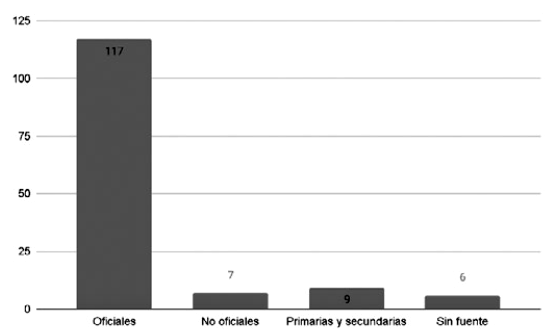

En el 84,17 % predominó el uso de fuentes oficiales, entre las que destaca la participación de representantes de instituciones públicas. El 6,47 % (9) empleó fuentes primarias y secundarias en las que resaltan las notas que informaron sobre decretos supremos publicados en El Peruano; el 5,04 % (7) empleó fuentes no oficiales; y el 4,32 % (6) no registró fuentes.

En las fuentes no oficiales destacó un artículo en el que se resaltó la participación de líderes indígenas que expusieron técnicas ancestrales para combatir las bajas temperaturas en materia de mejoramiento de suelos y conservación de alimentos.

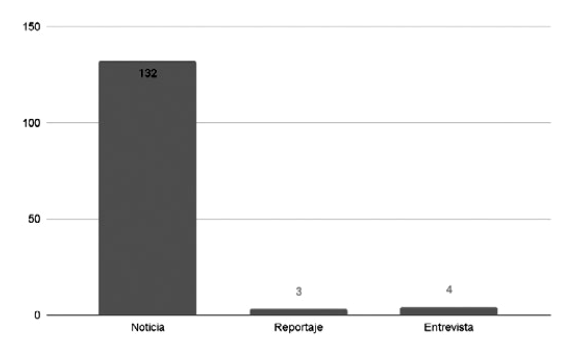

Diversificación de géneros

El género periodístico de la noticia estuvo en el 94,96 % (132) de los artículos; la entrevista, en 2,88 % (4); y el reportaje, en 2,16 % (3). En los artículos no se emplearon crónicas o análisis de opinión. En materia de calidad informativa, la poca diversificación de géneros demuestra una deficiencia en la calidad de los contenidos noticiosos.

La noticia suele presentar un estilo narrativo simple, corto en extensión y poca cantidad de fuentes. Por ello, las noticias que emplean géneros periodísticos como el reportaje, las entrevistas o el análisis de opinión dan un enfoque más profundo de los hechos. Por lo tanto, en el caso particular del tratamiento informativo de friajes y heladas de los cibermedios peruanos, no existe una profundidad en el desarrollo de la noticia.

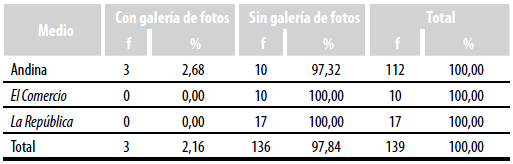

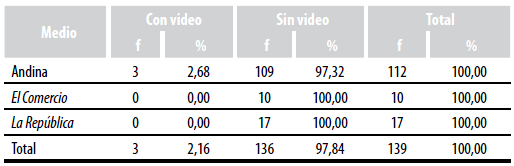

Multimedialidad

Andina, El Comercio y La República privilegiaron el uso de texto y fotos en sus notas digitales. Todas ellas hicieron uso de ambos recursos. Sin embargo, pese al amplio abanico de posibilidades que les otorga la multimedialidad, no variaron sus maneras de presentar las noticias referidas a friajes y heladas. De los tres cibermedios que fueron materia de análisis, solo Andina empleó la galería de fotos en 3 de sus 109 notas.

En Andina el acceso a las galerías está anexado a hipervínculos internos y no se presentan en forma de carrusel en la misma página.

Por otro lado, ningún cibermedio peruano realizó contenido audiovisual propio, salvo Andina, que consideró un material audiovisual de uno de sus noticieros digitales. Sin embargo, dicho recurso presentó complicaciones para el usuario, ya que no se seleccionó el extracto de interés noticioso. A excepción de dicho contenido, todos los demás videos fueron del Senamhi.

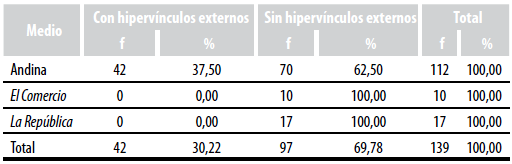

Hipertextualidad

Los hipervínculos externos solo fueron utilizados por Andina. Eran anexados a portales web o redes sociales de instituciones estatales, decretos supremos, entre otros. El Comercio y La República no hicieron uso de este recurso en las notas que fueron materia de análisis.

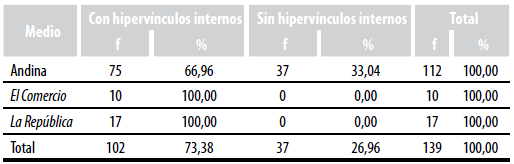

Aunque los hipervínculos internos mejoran la usabilidad y la experiencia de los usuarios durante la navegación, Andina es el único cibermedio que no lo utiliza de forma permanente, como se aprecia en la tabla 6. El 33,04 % (37) de sus artículos no empleó hipervínculos internos.

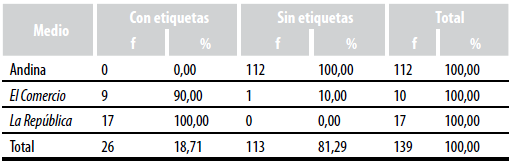

La República no cuenta con una sección especializada en temas ambientales, pero específicamente para el caso de bajas temperaturas utiliza etiquetas como "Friaje Perú" o "Heladas del sur". Estos tags suelen emplearse junto a otros como "Pobreza" o el nombre de las regiones mencionadas en el artículo. Andina es el único medio que no hizo uso de este recurso.

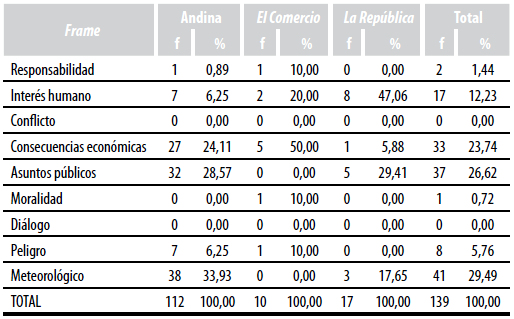

Frames genéricos

Entre los frames genéricos, el más utilizado fue el meteorológico con 29,49 % (41), que daba cuenta de los sucesos climatológicos que se veían venir o estaban sucediendo. Le siguió el frame de asuntos públicos con 26,62 % (37), que sobreexpone las actividades que desarrollan autoridades de Estado, como ministros, gobernadores regionales, alcaldes y representantes de Agro Rural. El frame de interés humano fue utilizado en el 12,23 % (17) de las notas. No obstante, si bien se hizo mención del impacto sobre las poblaciones vulnerables, no se recabó información de ningún actor social que las represente.

Por otro lado, tanto el frame de conflicto como el de diálogo no fueron utilizados, pese a que podrían haber sido provechosos para exponer la problemática que viven los pobladores de la sierra y selva en tiempo de heladas y friaje.

Discusión y conclusiones

La calidad informativa sobre el tratamiento periodístico de friajes y heladas de los cibermedios es deficiente en cuanto a la agenda informativa, el manejo de fuentes, la diversificación de géneros, la multimedialidad y la hipertextualidad.

En la agenda informativa se percibe un sobredimensionamiento de la participación del Estado y no se da espacio a la sociedad civil, pese a ser un tema muy ligado a una problemática social. Por otro lado, no se visibiliza un interés de los medios de comunicación en la producción propia de noticias que involucren a celebridades u organizaciones internacionales. En este sentido, los cibermedios asumen un rol pasivo que se refleja en la poca producción original de noticias sobre el tema.

Al igual que el trabajo de Pellegrini (1999), se nota un número reducido de fuentes por medio y un exceso de vinculación a informantes oficiales. Bajo esta premisa, concordamos en lo dicho por Barrios, Arroyave y Vega (2017), al considerar que el predominante uso de estas fuentes, así como la alta reproducción de notas de prensa, demerita la calidad en cobertura periodística de los medios de comunicación privados. En este sentido, teniendo en cuenta que la voz oficial siempre trata de mostrar una gestión eficiente, es responsabilidad de los periodistas estar siempre vigilantes y explorar otros enfoques de la noticia.

En lo referente a la profundidad de la información, al igual que Sterman (2011), consideramos que el género de la noticia dificulta desarrollar problemáticas complejas, ya que se limitan a contar los hechos. Esto se correlaciona con la inmediatez propia de los cibermedios, la cual dificulta que los periodistas puedan dedicar mayor tiempo a la producción de la noticia y, en consecuencia, se genera un efecto negativo en la calidad del contenido (Acosta, Brunet y Córdova, 2017). En este sentido, la diversificación de géneros periodísticos ayudaría a mejorar los productos relacionados a friajes y heladas.

Sobre la multimedialidad e hipertextualidad, se observó una predilección por los textos y fotos; sin embargo, hay una inoperancia de los cibermedios en crear contenido original de videos, infografías, animaciones, espacios interactivos, entre otros. De esa forma, los cibermedios no aprovechan los recursos propios del ciberespacio y dependen de las instituciones públicas para la realización de contenido multimedia que pueda resultar atractivo para los usuarios.

Finalmente, el sesgado uso de algunos frames genéricos cubre la información de una singularidad y similitud en todos los medios, lo que des-legitima la importancia que tiene la comunicación para la democracia, el fortalecimiento de los derechos ciudadanos a la información, y la participación en la construcción de agendas públicas (Rey, 2003).