Introdução

A região da pesquisa

O trabalho de campo em Antropologia Social com crianças e jovens é um universo que demanda estratégias metodológicas de construção de dados que exigem dos pesquisadores tanto o estudo da literatura disponível sobre o assunto como também uma observação acurada e escuta sensível acerca das práticas e das vozes nos ambientes pesquisados.

Nesta revisão bibliográfica, observação e escuta nos informam quais procedimentos podemos lançar mão para, ao mesmo tempo, estabelecer uma tentativa de aproximação com os sujeitos da pesquisa e levantar dados que nos sejam úteis para pensar o que traçamos como objetivo da pesquisa.

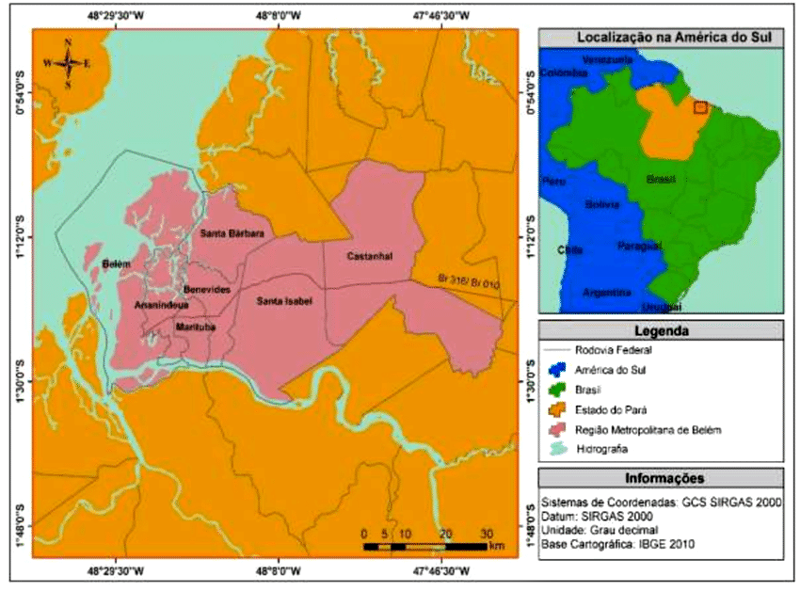

O que exporemos aqui é exatamente o resultado de dados produzidos durante uma oficina de mapas realizada com estudantes do ensino fundamental da Escola Municipal Lucia Wanderley, à época na faixa etária entre 11 e 13 anos1. A escola Lucia Wanderley está situada no município de Ananindeua, região metropolitana da cidade de Belém, capital do estado do Pará, no norte do Brasil, região oriental da Amazônia. Trata-se de uma escola de ensino fundamental que na época oferecia os turnos da manhã, intermediário, tarde e noite. Os estudantes com os quais trabalhei eram estudantes do turno da manhã do 7º ano do ensino fundamental2.

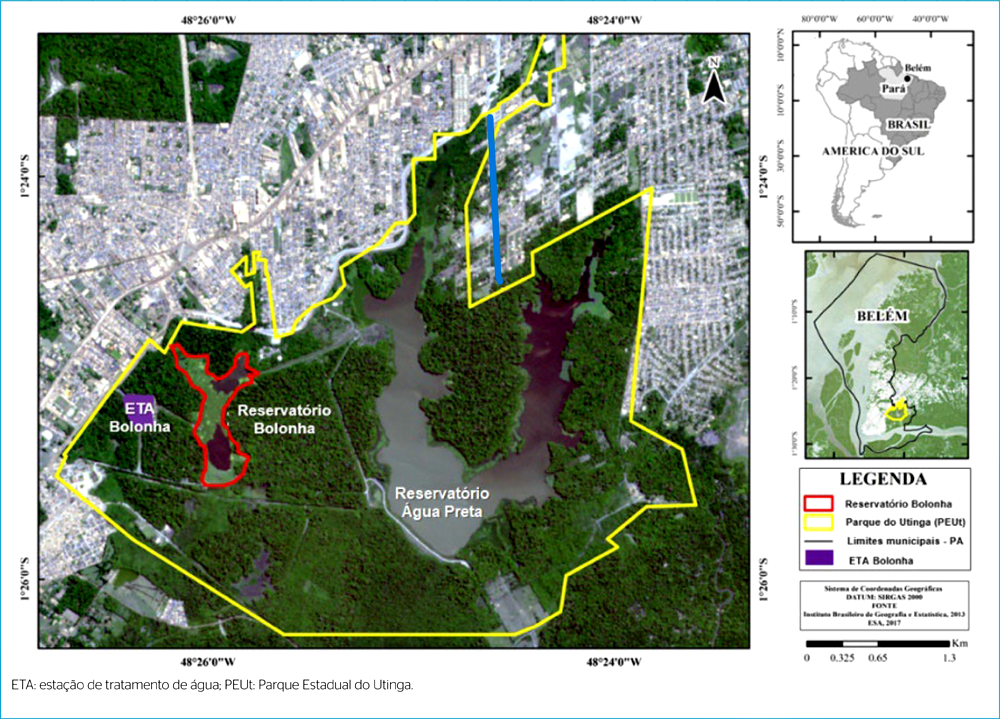

A escola Lucia Wanderley situa-se na região do entorno do Parque Estadual do Utinga, uma unidade de conservação da natureza que se tornou Parque de Proteção Integral3 a partir dos anos 2000. Historicamente, o «Utinga», como é popularmente chamado pela população local, sempre foi uma área de circulação para a população do entorno, predominantemente de camadas populares. No entanto, a partir do momento em que ganha nova classificação, a presença humana no interior da área torna-se crime ambiental.

Nota. Fonte: Chaves et al. (2021).

FIGURA 2. Mapa tradicional da área territorial do PEUt e seu entorno. A linha azul assinala aproximadamente a localização da rua da Pedreirinha, município de Ananindeua

O caminho para as oficinas de mapas

Devo a orientação para experimentar a técnica de oficinas à querida professora doutora Diana Antonaz (in memoriam), durante o ritual de qualificação da dissertação4 ocorrido em 28 de junho de 2011. No momento da arguição e considerando a possibilidade que eu levantava de utilizar o questionário para levantar dados preliminares, a Dra. Diana Antonaz, uma das examinadoras da banca, indagou se o uso do questionário, neste caso específico, não levaria a uma dissolução das relações, e entendi que ela questionava se não seria um recurso muito parecido com uma atividade escolar e, nesse sentido, «pobre» de sentido considerando a faixa etária e a própria visão das crianças acerca do trabalho que eu estava desenvolvendo na escola, isto é, algo lúdico, criativo, enfim, diferente da rotina escolar.

Ela sugeriu algo parecido com uma oficina de croquis, ressaltando a eficácia deste tipo de trabalho quando desenvolvia pesquisa com trabalhadores em fábricas. Consultei meu orientador e recebi mais algumas pistas de como fazer uma atividade que gerasse interesse nas crianças, conduzindo-as por entre uma atividade significativa.

A ideia, planejamento, execução e análise da oficina foi integralmente inspirada no que se convencionou chamar de «Cartografia Social», que consiste em uma técnica que busca «registrar relatos e representações socioespaciais em um processo de auto mapeamento» (Lima e Costa, 2012). De acordo com a prática dos pesquisadores do reconhecido projeto «Nova Cartografia Social da Amazônia», os mapas produzidos ao final do processo passam pelas seguintes etapas: 1) produção de croquis; 2) georreferenciamento dos elementos socioculturais; 3) adaptação gráfica dos croquis; 4) confecção final do mapa.

No nosso caso, o processo não passou da primeira etapa, tendo em vista que não possuíamos formação técnica para realizar, por exemplo, um georreferenciamento. Contudo, para os objetivos de um trabalho antropológico, acreditamos que os dados produzidos atenderam integralmente os objetivos que a pesquisa propôs.

O caminho de apreensão das sociabilidades de meus interlocutores via o que Kozel chama de «geografia das representações» (2013, p. 68) se construiu a partir do entendimento que a intervenção gráfica dos estudantes nos mapas diz respeito tanto ao que eles imaginam que seja a sua vivência como também sobre a percepção que eles têm sobre seu próprio espaço. Nesse sentido, representação e percepção integram o que seria a dimensão cognitiva do estar, do aprender e do conviver no entorno do Parque Estadual do Utinga.

Uma etapa posterior desta pesquisa poderia passar da intervenção à elaboração dos estudantes dos seus próprios mapas. Como a oficina atividade tinha um caráter exploratório e não se constituía no fulcro da pesquisa, nos restringimos à intervenção, ou seja, a convidar os estudantes a fazer inscrições e desenhos no mapa base concebido por nós, autores. Se passarmos a esta nova etapa, portanto, teremos o que Kozel chama de «mapas cognitivos, conceituais e posteriormente mapas mentais», ou seja, a produção de imagens espaciais resultantes de sentimentos, atitudes e vivências que refletem o mundo destes sujeitos como um sistema imbricado de relações (2013, p. 68).

A cartografia, em nosso, trabalho se vincula intimamente à ideia de territorialidade. Considerando que os estudantes pertencem a famílias que ocupam o entorno do PEUt há gerações, estes grupos fazem uso do espaço a partir de um sentimento de pertencimento a seu próprio território, não obstante que desde o início do século XXI a normativa legal tenha determinado que a presença delas naquele espaço é proibida.

Nesse sentido, assim como Carneiro et al. (2013), entendemos esta territorialidade como relacional, processual e dinâmica. Esta perspectiva relaciona as crianças e suas famílias na relação com o Estado sendo mediada pelo espaço que praticam e reproduzem suas vidas materiais e simbólicas. Com efeito, podemos categorizar este trajeto de vivências, privações e esperanças como «processos de territorialização» desde os tempos em que esta região, que hoje se denomina Parque, era chamada somente de «mata do Utinga».

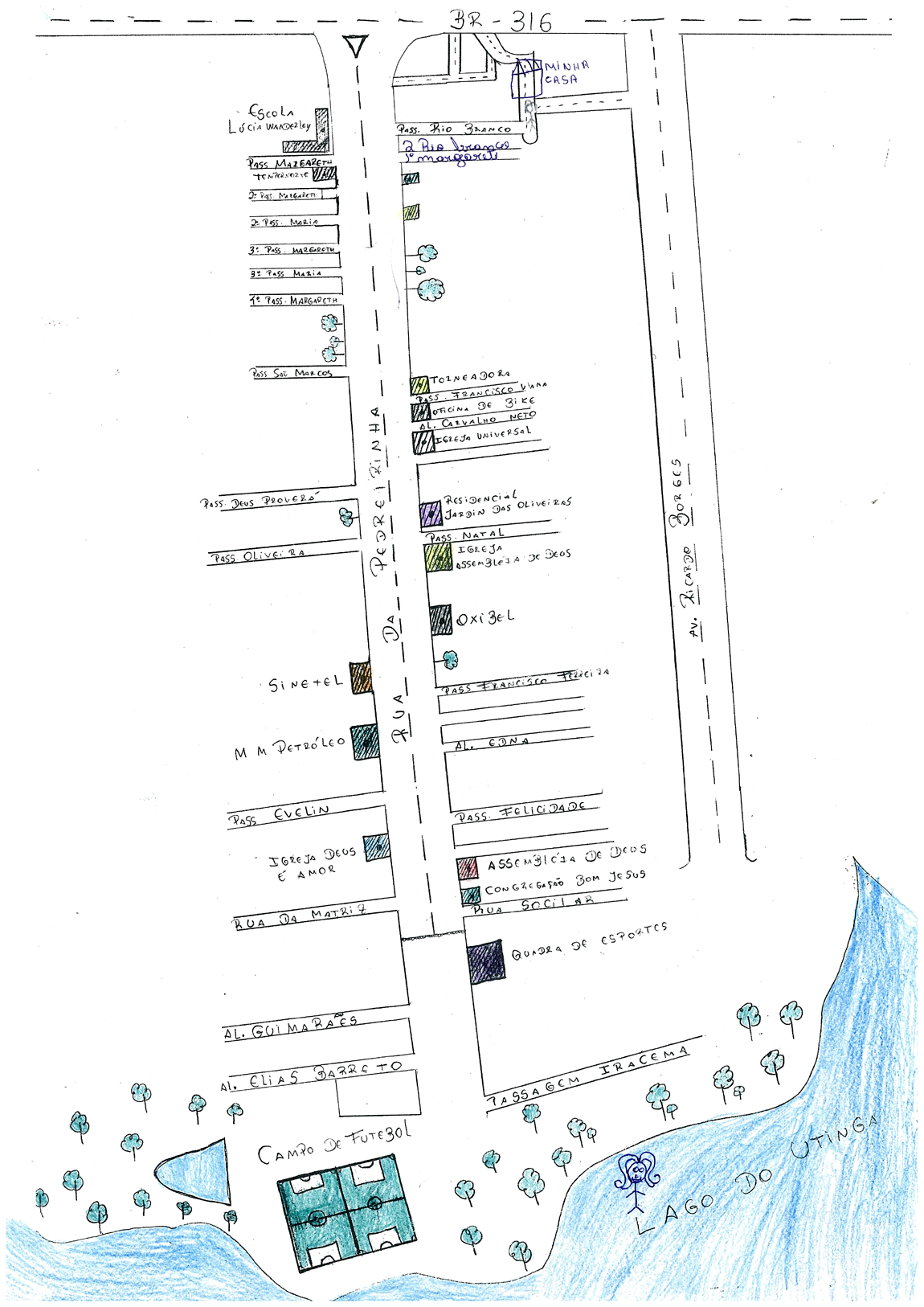

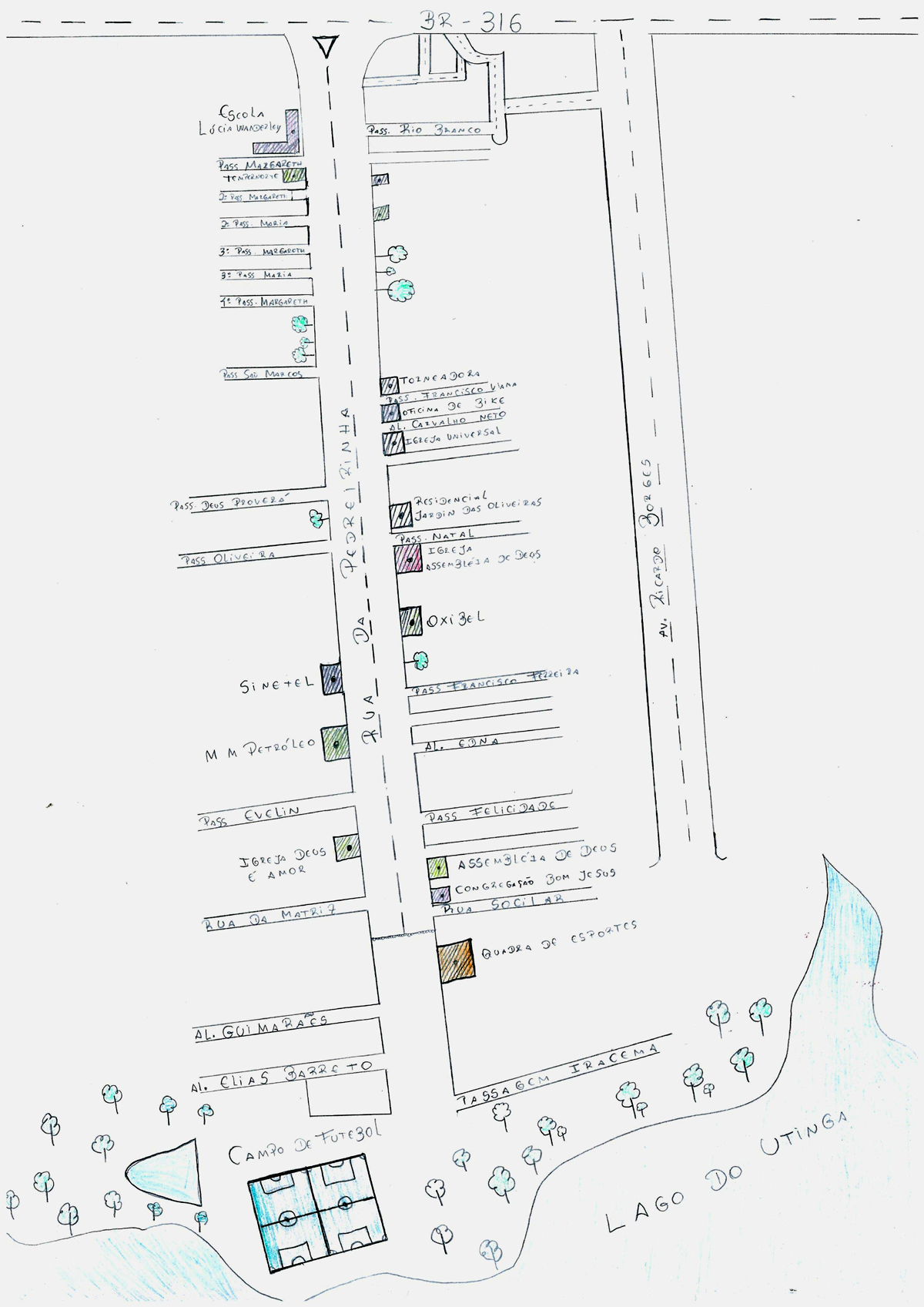

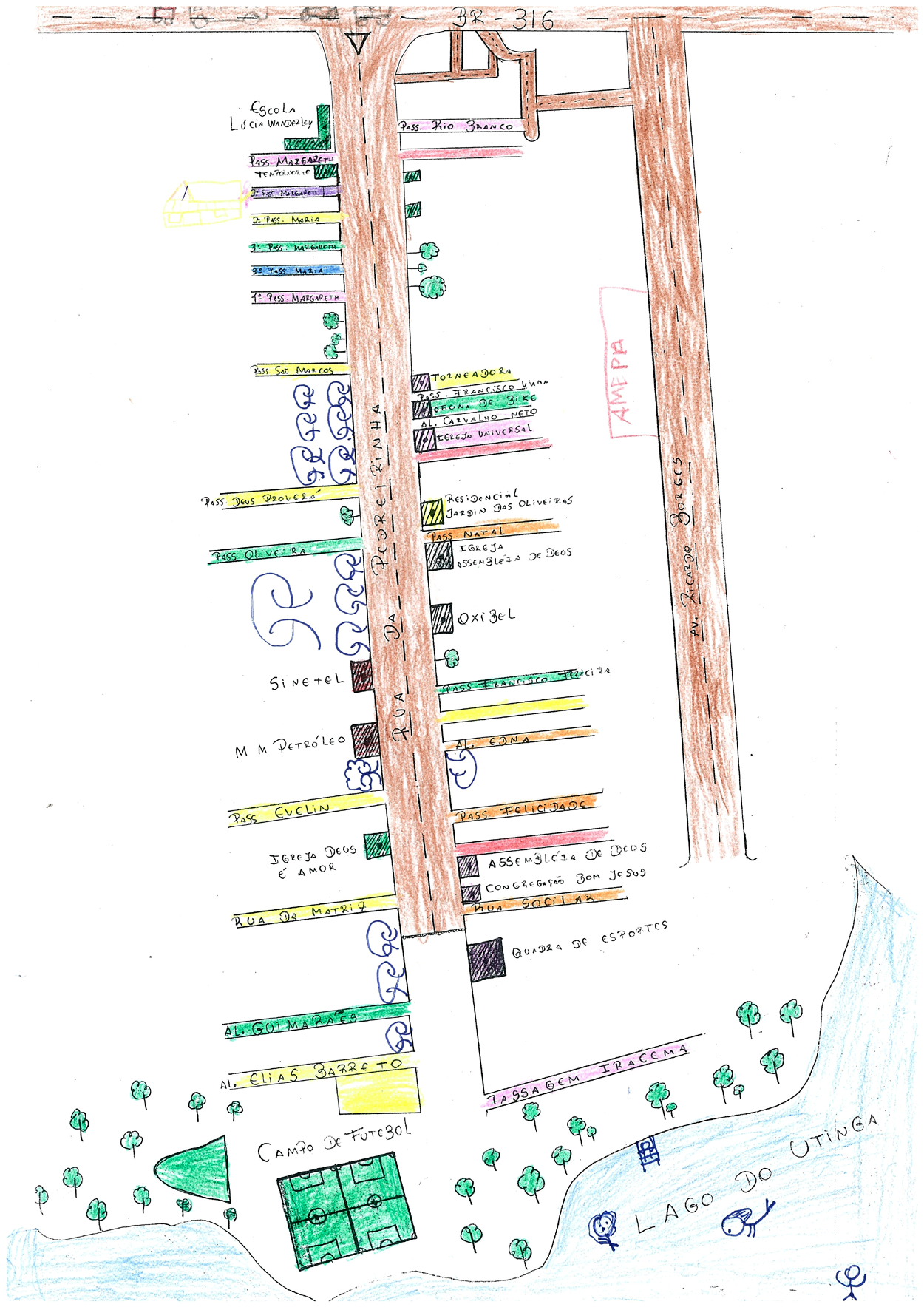

Um dos primeiros pontos que percebi é que não poderia adotar integralmente os mapas do Google Maps5. Precisaria desenhar algo que fizesse mais sentido para os estudantes, inserindo espaços e estabelecimentos que fossem facilmente reconhecidos por eles, visto que a intenção era atrair a atenção e construir um ambiente semelhante ao observado cotidianamente.

Utilizei como matriz o mapa disponível na ferramenta digital Google Maps. Fazendo o percurso duas vezes pela rua da Pedreirinha6, pude perceber que havia passagens que não estavam nomeadas pelo banco de dados do Google, além de outras que nem mesmo constavam no mapa. Também notei que não teria condições de inserir todos os estabelecimentos da rua, e como solução cogitei que bares, oficinas, igrejas e algumas empresas pudessem ser pontos referenciais interessantes para constar no croqui que iria apresentar aos estudantes.

É válido ressaltar que o que estou chamando de «mapas» na verdade são croquis, visto que não dispõem dos dados técnicos que um mapa deve ter, pelo menos formalmente. O que procurei fazer foi algo que tentasse se aproximar de uma representação social do espaço por parte dos estudantes. Nesse sentido, procurei registrar no mapa elementos básicos para que eles se orientassem espacialmente e, na sequência, pudessem modificar ou refazer o mapa com as informações que julgassem significativas.

Abaixo está a cópia matriz do croqui que disponibilizamos aos estudantes durante a oficina. Ressalvo que o «Lago do Utinga» que aparece na imagem é o Lago «Água Preta», pois optei por inserir o nome usado pelos estudantes que, na maioria das vezes, preferem ainda somente a palavra «Utinga». Nesse sentido, quando eles fazem referência ao Lago «Água Preta», invariavelmente falam somente «lá no Utinga».

Nota. Autoria de Sales e Baía.

FIGURA 3. Croqui disponibilizado aos estudantes na «oficina de mapas»

Basicamente, a oficina apresentou três etapas. Na primeira, pedi para que eles identificassem suas casas no mapa e as desenhassem da maneira que achassem melhor. O objetivo aqui era sondar os locais de moradia e verificar qual a proximidade das casas da área do Parque.

O segundo passo foi identificar os locais em que eles gostavam de brincar, de modo que cada um se desenhasse em um momento de diversão nesses espaços. Nessa segunda tarefa, a intenção foi tomar conhecimento sobre os cenários de sociabilidade dos estudantes, bem como verificar qual o grau de circulação que cada um apresenta no espaço que circunda o Parque. A observação quanto à circulação implica em observar, entre outras coisas, a distância entre a residência e os espaços de lazer.

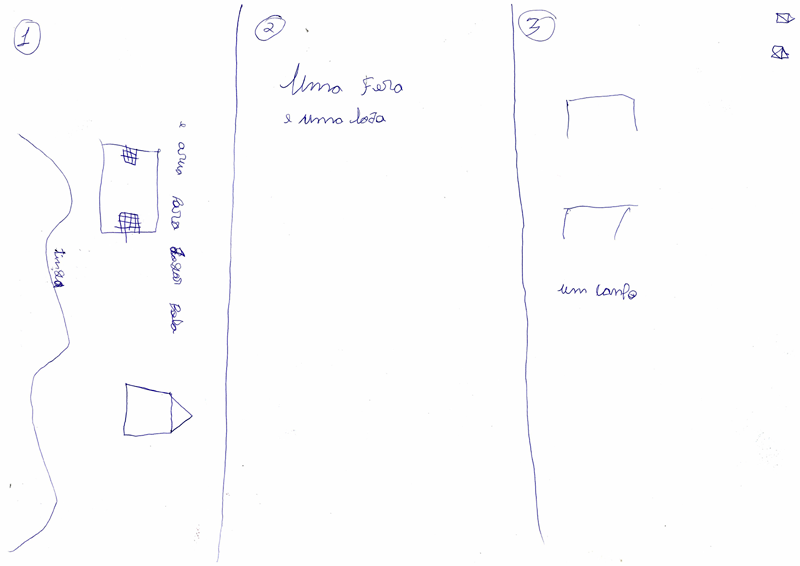

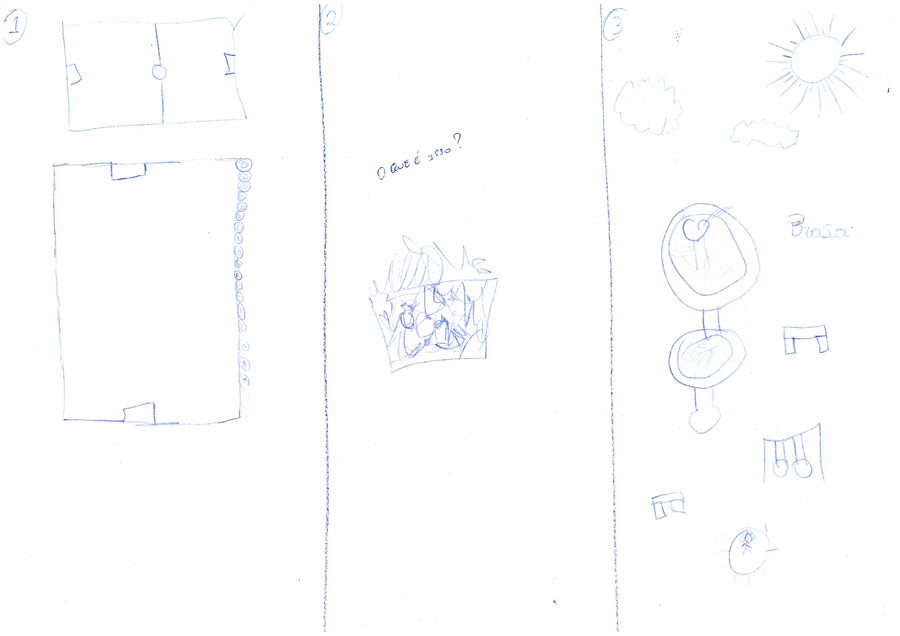

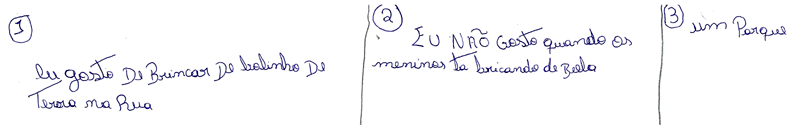

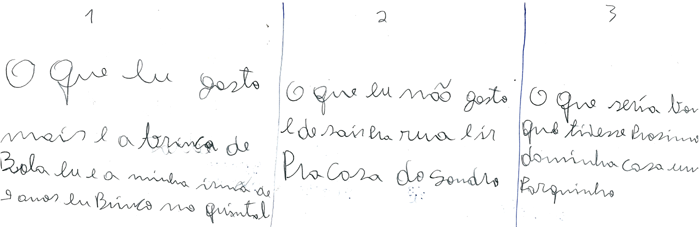

Na sequência, pedi para que eles trabalhassem no verso da folha de papel e a dividissem em três colunas iguais. Na primeira coluna deveriam desenhar ou escrever o que eles mais gostam, considerando tudo o que existe nas proximidades da casa de cada um. Na segunda coluna, a atividade era da mesma natureza, mas agora deveriam desenhar ou escrever o que eles não gostam, considerando tudo que existe nas imediações das suas residências. Por fim, na terceira coluna, o escopo era vislumbrar o que eles gostariam que tivesse perto de suas casas7.

Em todas as atividades acima, pretendi explorar as preferências, as «rejeições» e as imaginações dos estudantes acerca dos seus espaços. A recepção à atividade variou, como já era esperado. Alguns estudantes deixaram de concluir algumas etapas, principalmente as que foram propostas no verso da folha. Contudo, procurei preencher essa lacuna retornando à escola em outro dia para procurar quem tinha deixado alguma atividade em branco ou mesmo algum desenho ou palavra que eu não tivesse compreendido.

Por mais que as duas primeiras tarefas da oficina de mapas acima descritas, a identificação do local de moradia e a identificação dos espaços de lazer, tenham sido consideradas para mim como tarefas simples, talvez não tenham sido consideradas tão simples aos olhos dos estudantes. Isso se deu por conta de que em alguns casos as ruas ou passagens onde se localizam as suas casas não estavam contempladas no croqui. Essas lacunas provocaram questionamentos de um estudante de outra turma que entrou na sala para participar da oficina. Mesmo assim, procurei explicar que o croqui era um produto inacabado e que estava sendo apresentado a eles justamente para ficar mais completo, mais preenchido.

No momento da entrega dos mapas, fiquei em dúvida se devia pedir a identificação dos alunos. Por um lado, pensei que talvez isso pudesse intimidá-los a revelar, por exemplo, os espaços de lazer, considerando que alguns sabem que é proibido entrar na área do PEUt para pescar ou mesmo tomar banho no lago8. Como conforto para mim mesmo, pensei que fosse possível fazer uma distinção de gênero a partir do próprio desenho, ou seja, quando eles fossem representar a si mesmos nas horas de lazer. Ledo engano. Não foi tão fácil assim, pois muitos não se detinham em detalhes físicos quando se desenhavam, tais como cabelo, para as meninas ou mesmo características relacionadas a vestuário.

Quase como uma confirmação da minha hipótese, ao analisar os mapas, notei que aqueles que inseriram o «Lago do Utinga» como espaço de lazer não estavam identificados. Um deles parece ser da Thaís, pelo lugar de moradia e pelo que mais gosta de fazer próximo de casa. De todo modo, não saberia precisar se a ausência dos nomes está relacionada meramente a uma escolha de não identificar os trabalhos ou resulta de um cuidado em revelar a «identidade» diante das atuais restrições de entrada deles na área do PEUt.

Nos outros casos, para aqueles mapas que não estavam identificados, foi possível supor se o autor era um menino ou uma menina somente a partir de algumas respostas. Contudo, trata-se apenas de uma especulação, pois a associação de meninos a atividades como futebol e videogame e meninas à queimada e visitar as amigas é sempre arriscada, sob pena de incorrer em convenções de gênero que se esvaem na dinâmica de socialização das crianças.

Aliás, considero os desenhos das crianças e dos jovens com os quais construí esta pesquisa como fontes documentais úteis para extrair pistas acerca de traços constitutivos de seus processos de socialização, não somente do ponto de vista da relação com o universo adulto, mas também na perspectiva da relação com outras crianças que estejam perto ou longe (Gobbi, 2012). Com efeito, se devidamente articuladas com outras fontes expressivas, estas pistas podem concorrer para a realização de inferências que envolvam dimensões mais sensíveis de suas inserções no mundo, tais como relações de gênero, memória social e imaginário, as quais não são meu foco neste trabalho9.

Procuro associar, portanto, desenhos e fotografias como textos narrativos a serem interpretados com o auxílio das conversas registradas nas notas de campo, bem como das entrevistas gravadas em vídeo. Estas duas modalidades expressivas não estão aqui como objetos deste estudo, mas o compõem assim como comporiam eventuais falas ou documentos primários ou secundários sobre as percepções dos ambientes e das relações entre humanos e não humanos na região do PEUt.

As interpretações feitas aqui sobre os desenhos dos estudantes correspondem a uma tentativa de fazê-los inteligíveis primeiramente a mim e, consequentemente, ao leitor. Entretanto, estou ciente de que, em alguns casos, corre-se o risco de querer torná-los cópias fidedignas do cotidiano, quando, em verdade, tratam-se mais de «verdades iconográficas», «na qual estão presentes a subjetividade do desenhista, a intenção (ou a ausência dela) de rabiscar sem que o rabisco contenha qualquer elemento que o aproxime da realidade» (Gobbi, 2012, p. 36). Por mais que a formulação de Marcia Gobbi seja direcionada para desenhos produzidos na primeira infância, penso que a assertiva caiba para os trabalhos dos interlocutores desta pesquisa, pois me deparei exatamente com rabiscos que não consegui decodificar, haja vista tratarem-se também de signos cujos significados não acessei no período de convivência com os estudantes.

Isto exposto, passarei agora a examinar as produções dos estudantes expressas nos mapas. Esta análise será dividida em duas partes que estão necessariamente conectadas. Na primeira, apresentarei uma tabela com os dados registrados no próprio mapa, ou seja, as inscrições referentes ao local de moradia, espaço(s) de lazer e marcações extras realizadas como ato volitivo dos estudantes e resultado da percepção que eles têm sobre sua região de morada. Na sequência, analisarei estes três pontos -«das residências e dos espaços de lazer»- chamando a atenção, principalmente, para as respostas que incluíram o «lago do Utinga10» como cenário de diversão individual e coletiva, assim como para as ocorrências «extras» que atestam não só o conhecimento espacial da região, mas também revelam o potencial crítico que tal conhecimento apresenta.

Na segunda parte, de forma semelhante à primeira, apresentarei uma tabela contendo as respostas das três perguntas expostas no verso dos croquis, quais sejam: 1) o que você mais gosta entre as coisas que existem próximas de sua casa?; 2) o que você não gosta entre as coisas que existem próximas de sua casa?; 3) o que você gostaria que tivesse próximo de sua casa? Na sequência, sem pretender uma análise exaustiva, detenho-me principalmente nas perguntas 2 e 311, agrupando as respostas e desenvolvendo questões a partir das impressões extraídas durante as observações em campo.

Isto exposto, é importante frisar que tais itens se cruzam e constantemente farei referência a dois ou mais ao mesmo tempo. Ademais, vale ressaltar que como os estudantes se apropriaram das perguntas de outras formas além da que tinha sido proposta, as questões se combinaram a outras de tal forma que funcionaram até como perguntas de controle. Um exemplo foi a identificação do local de lazer e a primeira pergunta do verso do mapa: o que você mais gosta do que existe perto de sua casa? Como muitos estudantes entenderam a pergunta como o que você mais gosta de fazer perto de sua casa, pude cruzar essa informação com o espaço de lazer e verificar por que caminhos elas seguiram.

Para fins classificatórios, a localização das residências apresentará as seguintes denominações:

«Próximo à rodovia BR-316», designando as residências situadas entre a BR-316 e a Alameda Carvalho Neto, na rua da Pedreirinha12, assim como para o perímetro correspondente na rua Ricardo Borges, que corresponde a uma rua paralela á rua da Pedreirinha.

«Próximo à mata», indicando as casas situadas entre a Passagem Francisco Ferreira e a Alameda Elias Barreto, esta já próxima à porção mais densa da floresta, chamada pelos moradores mais antigos de «mata do Utinga»;

Por fim, «centro da Pedreirinha», designando os residentes na rua da Pedreirinha entre a Alameda Carvalho Neto e a Passagem Francisco Ferreira e «centro da Ricardo Borges», designando os estudantes que moram no perímetro correspondente à Alameda e à Passagem supracitada na rua Ricardo Borges.

TABELA 1. Dados registrados nos croquis durante a oficina de mapas (Autoria: Sales)

| N.o | Nome | Residência | Lazer | Extras |

|---|---|---|---|---|

| 01 | Lívia Rodrigues | Próximo à mata: pass. Gregório de Freitas | Não consta | Não consta. |

| 02 | Lisiane | Próximo à mata, na passagem Maria da Paz | Passagem Maria da Paz, onde reside | Inseriu a passagem onde mora. |

| 03 | Viviany Felipe | Próxima à mata, entre Alameda Guimarães e passagem Elias Barreto13 | Não consta | Buracos na pista próximos à casa dela14. |

| 04 | Sem identificação15 | Próximo à rodovia BR-316 | Lago do Utinga16 | Adicionou duas passagens: 2ª Rio Branco e 1ª Margareth. |

| 05 | Sem identificação | Próximo à rodovia BR-316 | Na passagem onde mora | Não consta. |

| 06 | Sem identificação | Próximo à mata, na passagem Elias Barreto | Lago do Utinga17 | Buracos nas ruas. |

| 07 | Yasmin | Próximo à rodovia BR-316, na passagem 3ª Margareth | Não consta | Adicionou a passagem Margareth no lado oposto a casa. |

| 08 | Sem identificação | Próximo à rodovia BR-316, na passagem 2ª Margareth | Lago do Utinga18 | Árvores ao longo da rua da Pedreirinha. Ônibus e outros veículos na rodovia BR-316. Identificou a sede campestre da Associação dos Magistrados do estado do Pará (AMEPA) na rua Ricardo Borges. |

| 09 | Sem identificação | Centro da Ricardo Borges, prolongamento da Alameda Carvalho Neto | Campo de futebol próximo a casa dele | Adicionou passagens ligando a Ricardo Borges à Pedreirinha, tais como passagem Santa Isabel e Tancredo Neves. Inseriu outros campos de futebol e um outro desenho que talvez corresponda ao «linhão» de energia elétrica do Utinga. |

| 10 | Angélica | Próximo à rodovia BR-316 | Na mesma passagem em que reside | Adicionou uma parada de mototáxi no final da Rua Ricardo Borges, uma padaria próxima à casa dela e uma igreja no início da rua da Pedreirinha. |

| 11 | Caroline Maciel | Próximo à rodovia BR-316, na passagem 3ª Margareth | Não consta | Inseriu a passagem Maria da Paz. |

| 12 | Heitor Lucas | Próximo à mata, na passagem Maria da Paz | Não consta | Buracos na rua da Pedreirinha, inclusive com o nome «buraco» escrito no mapa. Existe um buraco maior após o fim do asfalto que parece estar cheio d´água. Peixes no Lago do Utinga e provavelmente um terreno entre a 4ª passagem Margareth e a passagem São Marcos. Além disso, ele desenhou um espaço ao lado do condomínio Jardim. das Oliveiras com um campo de futebol e outros elementos que não saberia precisar o que representam. |

| 13 | Sem identificação | Centro da Pedreirinha e da Ricardo Borges, na Alameda Carvalho Neto | Não consta | Identificou o Centro Beneficente que frequento. Fez mais marcações na Ricardo Borges do que na Pedreirinha: um prédio à esquerda no início da rua; mais a frente, árvores, um campo de futebol e outra representação que não consegui identificar, mas parece uma piscina. Também identificou o campo de futebol ao lado da quadra de esportes no final da rua da Pedreirinha. |

| 14 | Sem identificação | Próximo à mata, na passagem Elias Barreto. | Não consta | Buracos na rua da Pedreirinha. |

| 15 | Sem identificação19 | Próximo à mata, na passagem Gregório de Freitas. | Lago do Utinga | Adicionou o campo ao lado da quadra de esportes no final da rua da Pedreirinha e mais dois campos atrás da mesma rua, um grande e um pequeno. Mapa sem cores. |

| 16 | José | Próximo à rodovia BR-316, na rua Ricardo Borges. Ele representou a parte interna da casa, os cômodos e uma caminhonete. | Sede campestre da AMPEP (Associação do Ministério Público do estado do Pará). Neste espaço, ele desenhou duas piscinas e árvores. | Buracos na rua Ricardo Borges. Carros na Pedreirinha. Ônibus na Ricardo Borges. Prédios -que talvez sejam os que estão em construção- na Ricardo Borges e na Pedreirinha. |

| 17 | Vinicius | No centro da Ricardo Borges, atrás do residencial Jardim das Oliveiras. A casa parece de altos e baixos. | Quadra de esportes e campo de futebol próximo à mata. | Adicionou a passagem Francisco Lacerda, que faz conexão com a Rua da Pedreirinha. Adicionou a Atlas -uma empresa de transportes e logística localizada na Ricardo Borges. Adicionou, assim como outros estudantes, a rua Tancredo, cujo nome eles escrevem «Tranquedos». |

| 18 | Sem identificação | Próximo à rodovia BR-316, na passagem 2ª Margareth. | Aparentemente na passagem em que mora. | Identificou a sede campestre da Associação dos Magistrados do estado do Pará (AMEPA) na rua Ricardo Borges. |

| 19 | Andresa | Do outro lado da rodovia BR-316, rua Kennedy. | Na rua em que residi. | Escreve que a rua não é asfaltada. Identificou uma farmácia e um «médico» na rua da Pedreirinha. |

Das residências e espaços de lazer

No total, 19 mapas foram preenchidos pelos estudantes20. Deste montante, 4 residem mais próximo à mata, 9 moram mais próximo à rodovia BR-316, 2 no centro da Ricardo Borges e somente 1 no centro da Pedreirinha. Como somente estes dados não são suficientes para fazer uma análise detalhada, a primeira conexão possível de ser estabelecida é entre a localização das residências e os espaços designados como de lazer.

Dos 4 residentes próximos à mata, 2 deles informam que costumam brincar no «lago do Utinga»; 1 na rua de casa -Lisiane- e o outro não consta resposta e foi preenchido por Viviany Felipe21. Dos 2 estudantes que moram próximo à mata e brincam no lago, um deles informa que o que mais gosta perto da sua casa é a área para jogar bola. Próximo ao desenho do campo de futebol, aparece o lago do Utinga e o que suponho que seja a casa dele, pois está representada da mesma forma no mapa. No meio do lago, este(a) estudante se representou ao lado de outras quatro pessoas -que não sei se correspondem à família ou a amigos- sendo duas mulheres e três homens, incluso o(a) próprio(a). Chamo a atenção para os círculos desenhados na rua da Pedreirinha e na Ricardo Borges, representando os buracos na pista, os quais abordarei posteriormente quando examinar os outros mapas.

Fonte: Oficina de mapas, 2011.

FIGURA 4. Croqui sem identificação produzido por um estudante que mora e brinca próximo ao lago.

Fonte: Oficina de mapas, 2011.

FIGURA 5. Verso do croqui exposto acima com as respostas das três perguntas. Autor não identificado.

Para o outro interlocutor, que possivelmente é uma menina em função da autorrepresentação, o que mais a atrai são os dois campos de futebol. Na ilustração, percebo um campo grande e um pequeno. À pergunta «o que você não gosta do que existe próximo da sua casa?», o desenho me pareceu um amontoado de lixo. Caso minha hipótese seja verdadeira, este acúmulo de lixo pode ser encontrado principalmente na confluência entre o asfalto e a piçarra na rua da Pedreirinha, mas não somente neste local. No que tange a terceira questão, ele gostaria que existisse uma «praça» próxima a sua casa. Pelo desenho, percebe-se que se trata de uma praça que possui mais as características de um parquinho, com «escorrega», «pula-pula» e balanço. Esse desejo enseja uma discussão acerca da precariedade na estruturação de espaços de convivência e sociabilidade não somente para a juventude, mas para os outros grupos geracionais residentes na rua da Pedreirinha.

Fonte: Oficina de mapas, 2011.

FIGURA 6. Croqui sem identificação produzido por uma estudante que mora e brinca próximo ao lago.

Fonte: Oficina de mapas, 2011.

FIGURA 7. Verso do croqui exposto acima com as respostas das três perguntas.

No caso da Lisiane, que reside na passagem Maria da Paz, bem próxima à mata, ela escreve no verso do seu croqui que o que gosta mais de fazer perto de sua casa é brincar de queimada e pular corda, isto é, atividades que são perfeitamente realizáveis na rua de sua casa, local em que costuma estar nos momentos de lazer, não havendo nenhum tipo de incompatibilidade entre as respostas informadas.

Mesmo morando mais próximo à BR, dois estudantes inseriram o lago do Utinga como espaço de lazer. Não obstante os mapas estarem sem identificação, um desses estudantes parece ser a Thaís, a julgar pelas outras respostas informadas. Nesse sentido, tenho dúvidas acerca da frequência dela ao lago, pois em uma conversa que tivemos na sala de aula ela disse que tinha medo de circular por aquela região. Ademais, o que ela mais gosta (de fazer) próximo a sua casa é «brincar de bolinho de terra na rua», apontando assim, possivelmente, para atividades mais voltadas para as proximidades de casa.

Fonte: Oficinas de mapas, 2011.

FIGURA 8. Frente do croqui não identificado de um (a) estudante que brinca no lago do Utinga e reside próximo a rodovia BR-316.

Fonte: Oficinas de mapas, 2011.

FIGURA 9. Verso do croqui acima exposto acima com as respostas das três perguntas.

No caso da outra estudante, ela se retrata no «lago do Utinga» na companhia de mais três pessoas, uma menina e dois meninos, sendo que um destes aparenta ser mais jovem que os outros e está nas margens do lago, descendo uma escada em direção à água. É possível observar que a menina representada no centro do manancial está nadando.

Considerar desenhos infantis como fonte documental significa analisá-los mais densamente, buscando fontes alternativas para interpretar seus traços e cores, bem como as mensagens aparentemente simples que as grafia trazem consigo (Gobbi, 2012). Neste trabalho, pelo fato de não ter estabelecido uma conversa com os estudantes acerca do que foi produzido nos mapas, considero que não disponho de uma diversidade de dados capazes de realizar uma «descrição densa» desses materiais. Contudo, em uma observação panorâmica destas linhas e cores que compõem os croquis, percebi que as produções femininas tendem a ser mais coloridas, enquanto as masculinas, por outro lado, tendem a apresentar mais detalhes quanto ao conhecimento do espaço. Não poderia afirmar com segurança se esta diferença com relação ao conhecimento do espaço se funda em uma maior circulação dos meninos pelas passagens da rua da Pedreirinha, assim como pelos caminhos na floresta que levam até o lago Água Preta. No caso da Mirla, que foi com quem construí um diálogo mais rico, ela costuma ir ao lago acompanhada de amigos ou da família, pois existem caminhos que ela só sabe percorrer se estiver acompanhada. Contudo, disse que não gosta de ir ao lago com muita gente, tendo acontecido situações em que pessoas que não fazem parte do «grupo dela» manifestaram interesse no passeio, mas foram «barrados» pelos que podemos chamar aqui de «estabelecidos22». Nesses passeios, é comum a presença do irmão da Mirla, à época com 14 anos. Neste sentido, ela ainda acrescenta que a procura para ir até o lago do Utinga é mais por meninos do que por meninas.

Fonte: Oficina de mapas, 2011.

FIGURA 10. Frente do croqui não identificado de um(a) estudante que brinca no lago do Utinga e reside próximo a rodovia BR-316.

Fonte: Oficina de mapas, 2011.

FIGURA 11. Verso do croqui exposto acima com as respostas das três perguntas.

Não obstante essa frequência ao lago, o que ela mais gosta de fazer nas proximidades de casa é brincar de bola com a sua irmã de nove anos. Ela ainda adiciona: «eu brinco no quintal». Na segunda pergunta, ela revela uma inquietação particular sobre a relação com um menino: «o que eu não gosto é de sair pra rua e ir pra casa do Sandro». Esta resposta me leva a considerar também as dificuldades nas relações familiares e de vizinhança entre os fatores que inquietam crianças e jovens nos seus espaços de socialização. Por fim, a estudante incluiu um «parquinho» como algo que gostaria que existisse perto de sua casa, demonstrando novamente as aspirações das crianças no que diz respeito a uma área de lazer e «encontro» na Pedreirinha.

Para concluir as observações acerca das residências, assinalo que dos 9 estudantes que residem próximo à rodovia BR-316, 6 costumam brincar em casa ou mesmo na rua onde se localiza a residência.

«Extras»

De um total de 19 produções, 17 delas continham elementos que não estavam presentes no croqui entregue durante a oficina. Entre esses adendos aparecem passagens, desenhos de buracos nas ruas -os quais me chamaram bastante a atenção- campos de futebol, parada de mototáxi, estabelecimentos como as sedes campestres da Associação dos Magistrados do estado do Pará (AMEPA) e da Associação do Ministério Público do estado do Pará (AMPEP) e a Atlas -empresa do ramo de transportes e logística, além de automóveis na Pedreirinha e na rodovia BR-316, onde também foram desenhados prédios e árvores.

Minha impressão é que estas informações extras constituem o que não poderia faltar, para os estudantes, em uma «sociocartografia» da rua da Pedreirinha e, secundariamente, da rua Ricardo Borges. Neste sentido, tratam-se de elementos que, certamente, em alguns casos, remontam à construção de paisagens de intimidade, onde se vivem dramas, espantos e descobertas que são partes integradoras dos elos significantes do «habitar» os arredores do Parque do Utinga. Obviamente, esse ciclo de aprendizados e a lógica dos seus sentidos só poderiam ser melhor explorados em uma convivência ainda mais intensa com as crianças, e possivelmente em uma «etnografia longitudinal», ou seja, uma etnografia de longa duração que privilegie transições importantes nas fases da vida das crianças (Corsaro, 2005).

Dessa forma, a presença dos ônibus e carros representados nas ruas nos sugere não somente uma atenção para a dinâmica de locomoção no espaço, mas para estabelecer marcações e distinções sociais23. Ademais, a inscrição dos buracos das ruas merece aqui uma referência especial, pois penso que sejam uma das maiores, se não a maior, expressão crítica dos mapas. Notei no mapa do Heitor a representação de um buraco diferente dos que tinham sido desenhados pelos outros estudantes, pois o círculo foi pintado de azul, possivelmente expressando as ruas alagadas, inclusive próximo a casa dele.

Também notei desenhos de estabelecimentos que não consegui identificar e que não estão nomeados. Além dos buracos, as próprias demandas que vieram através das perguntas do verso do mapa, principalmente a dois e a três, também são um exemplo da força crítica que possam ter os desenhos e a palavra escrita dos estudantes.

A conclusão da oficina

Quando a oficina concluiu, colamos no quadro imagens coloridas impressas em papel A3 que representavam uma visão aérea expandida da área presente no croqui que produzimos e entregamos para os estudantes24. As imagens geraram interesse em alguns estudantes, que queriam identificar espaços que lhes eram familiares ou mesmo aqueles lhes causavam estranhamento. Uma característica que as fotografias registradas em campo captaram foi o desejo do toque nessas imagens, anunciando a relação também física do observador com a produção imagética.

Oficina de mapas: entrada no campo e aceitação do pesquisador na aventura etnográfica

Uma das diferenças marcantes da etnografia para outros caminhos de pesquisas das ciências humanas e naturais é que a entrada no campo é uma variável importante e, quiçá, definidora dos rumos da pesquisa. Nesse sentido, a história da Antropologia demonstra diversos exemplos de pesquisadores em contextos geográficos distantes de suas residências, em que o «campo só se abriu» quando o(s) grupos nativos perceberam algum nível de horizontalidade na relação estabelecida.

Em nosso caso, precisávamos, ao mesmo tempo, criar relação com um grupo tanto não familiar como desconhecido, ou seja, um grupo de estudantes de uma escola que não era do bairro dos pesquisadores e que partilhavam de questões e dilemas ainda estranhos a nós. Nesse sentido, apesar de sermos professores, era importante fazer parecer que não éramos, pelo menos sob um ponto de vista mais tradicional. Neste caso, lançar mão de um questionário ou formulário teria, por certo, criado essa ideia de mais uma tarefa escolar do tipo prova ou exercício.

Tudo que não precisávamos era da aversão deste grupo de estudantes. Pelo contrário, a ideia era estabelecer relação através de uma relação lúdica, criativa e significativa, ou seja, que se somasse a saberes anteriores dos próprios estudantes. Neste contexto, a técnica das oficinas foi uma chave para reunirmos dados importantes das vidas daqueles sujeitos e ao mesmo envolvê-los em uma atividade em que pudessem falar sobre si, coisa que geralmente crianças e jovens demonstram interesse, a depender de qual veículo irão fazê-lo.

Os dados demonstraram: 1) a circulação e a sociabilidade dos estudantes nas proximidades de suas residências e do próprio Parque Estadual do Utinga; 2) a percepção do ambiente e do espaço; 3) a visão crítica que apresentam dos seus locais de moradia a partir das intervenções realizadas nos croquis que receberam; 4) como o «Utinga» ainda continua sendo um espaço de lazer e convivência, apesar da legislação atual proibir a entrada da população do entorno no seu território; 5) a imaginação acerca do que «seus espaços» de residência e estudo poderiam ser caso tivessem um olhar mais cuidadoso do poderes locais sobre sua infraestrutura.