INTRODUCCIÓN

Existe una extensa literatura sobre la construcción social de la enfermedad (Gusfield, 1967; Eisenberg, 1977; Timmermans & Haas, 2008; Conrad & Barker, 2010). La discusión planteada en este tipo de trabajos sostiene que el conocimiento médico sobre la enfermedad no está dado objetivamente en su naturaleza, sino que es estructurado y desarrollado por quienes la padecen y otros actores interesados. De la misma manera, hay trabajos más recientes que evidencian la «vida social de los medicamentos» (Reynolds et al., 2003), planteando que se encuentran integrados en nexos de relaciones sociales. Hay otros que se cuestionan acerca de los supuestos políticos, económicos y filosóficos que tienen construcciones biomédicas como la de inmunidad (Cohen, 2009), que de manera más bien reciente fue elevada a «función vital» que salvaguarda al organismo vivo vulnerable, pero que en el fondo es un tipo de respuesta a la cuestión biopolítica de la salvaguarda de la vida humana (Esposito, 2006). En el fondo, todos estos trabajos tienen un elemento en común con aquella postura que sugiere la no independencia o autonomía de las ciencias, de la política, de la economía o de la naturaleza misma. En tal planteamiento, no se hayan tan claramente definidos los campos, ni existe manera de identificar indubitablemente los límites entre el saber científico y el resto de los aspectos de la vida cotidiana. Dicho en pocas palabras, los objetos teóricos o técnicos no están vacíos de humanidad.

En ese marco, este trabajo advertirte que los virus no son seres vivos y, sin embargo, hasta se les atribuye voluntad. Para existir, un virus necesita de un organismo huésped, pero al pensarlo y al nombrarlo todos pueden investirlo de humanidad y definirlo como «enemigo a combatir», armando «cruzadas» mundiales en su contra. Estos microorganismos, más pequeños que las bacterias y solo observables mediante sofisticados artefactos técnicos, han sido incorporados al mundo humano en carácter de actores relevantes; hoy son parte del entorno de los humanos y se les piensa antropológicamente.

Siguiendo tal hilo de discusión, el presente texto quiere ubicarse en el campo de las humanidades científicas. Dicho campo tiene como objeto, según Bruno Latour, acuñador del término, «poner en tela de juicio la idea de la autonomía de las ciencias y las técnicas» (2012, p. 19). Se trata de un campo para la reflexión e investigación, cuyo núcleo teórico convoca a reconocer que las ciencias y las técnicas, así como sus producciones, no son tan autónomas como históricamente se han presentado y se siguen presentando. El argumento central de las humanidades científicas es que ciencias y técnicas «se presentan como disciplinas demasiado autónomas» (2012, p. 18), pero cuando se les mira de cerca es relativamente fácil ver que sus productos no son, para nada, «simples objetos técnicos o teóricos, vacíos de humanidad» (2012, p. 49). Este artículo plantea la interrogante de si esto último aplica en el caso de los virus, que dejan de ser meros objetos de laboratorio y terminan siendo demasiado sociales, demasiado narrados y demasiado figurados.

La dimensión en la que se centrará el presente trabajo inicia con el virus del VIH como objeto de estudio, como ente biológico que ha ocupado a virólogos, epidemiólogos, genetistas y científicos de distintas disciplinas, para luego seguir con la enfermedad (sida) que involucra a muchas más personas, sean enfermos, portadores, sus familias o los llamados «grupos de riesgo». Se buscará mostrar cómo el VIH/sida no está «vacío de humanidad», sino que su estudio, la explicación de su comportamiento, la identificación de sus mutaciones, su letalidad o las características de quien enferma por su causa, están llenos de expresiones que no hacen sino reflejar «las pequeñas preocupaciones cotidianas del ser humano» (Von Uexküll, 2016, p. 93).

El objetivo del presente texto es mostrar, a partir de una revisión a documentos producidos para referirse al VIH/sida, la existencia de vínculos entre este y algunas formas de la vida exclusivamente humana. Se buscará hacer evidente la manera en la que el virus se transforma en portador de la significación que el ser humano le imprime. O, expresado en otras palabras, mostrar cómo es que a partir de cierto momento en la historia (bastante cercano, por cierto) los humanos establecen relaciones de significación con un virus que solo existía en el reino animal (SIVcpz), pero que no tenía prácticamente ninguna relación significativa para las personas. Vía la zoonosis, este virus se aloja en un ser humano, se replica, se transmite y, a partir de entonces, el quehacer científico, la política, la comunicación, la medicina, el periodismo, entre otros discursos, lo van llenando de humanidad, al grado de conducir su figuración antropomórfica.

Para mostrar cómo ocurre todo esto, el trabajo se apoya en las ideas de Jakob von Uexküll (2001, 2014, 2016), en el sentido que las retoma Latour: para desestimar la idea de un «espacio común a todos los seres vivos», que tendría la extraordinaria propiedad de estar desprovisto de significación y al que se suele llamar naturaleza (Latour, 2012, p. 181). Ello resulta conveniente -explica el propio Latour- para sustraerse «perfectamente de la sempiterna oposición entre lo subjetivo y lo objetivo» (2012, p. 180). Se ajusta a la argumentación de las humanidades científicas en el sentido de superar la epistemología política que se soporta en la creencia de que existe la naturaleza, que sugiere una res extensa y una «visión científica del mundo», aunque resulte imposible «señalar a qué ser gigante pertenecería el ojo capaz de tal visión» (Latour, 2012, p. 181). La idea base de Von Uexküll que este trabajo adopta es que en la naturaleza no hay objetos, sino solo portadores de significación; y todos los animales, incluido el ser humano, producen un mundo de significaciones: «Hay un contraste fundamental entre el medio ambiente que vemos extenderse en torno a los animales y los mundos circundantes que los animales mismos construyen y llenan con objetos de su propia percepción [...] Son productos ‘subjetivos libres’» (2016, p. 137).

Siguiendo esta línea argumental, puede pensarse que el ser humano no deja de producir, desde su punto de vista, un mundo de significaciones, es decir, un Umwelt (ambiente) propio, debido a que no hay en el mundo vivo más que sujetos y estos establecen entre sí relaciones de significación. En consecuencia, se va a evidenciar que el VIH/sida es también producto de ese proceso de producción y que, por ello, forma parte del Umwelt que los seres humanos se forjan permanentemente. Si esto queda claro, puede ayudar a entender de mejor manera cómo es que, con el transcurrir de los años, las personas «aprenden a vivir con él y con el tratamiento» (Reynolds, 2014), o cómo se producen diversos movimientos discursivos, jurídicos, institucionales y de políticas sanitarias para replantearlo (Moyer & Hardon, 2014), o a qué se debe que las más recientes investigaciones sobre el VIH y el sida se estén orientando a la idea de una «era del tratamiento, posterior a la era del sida» (Moyer, 2015).

En pocas palabras, apoyaría a una comprensión de la discontinuidad como característica básica del mundo circundante en el que este virus y la enfermedad que causa existen. Lo discontinuo requiere la composición, que «se parece a un hojaldre de preocupaciones prácticas y lenguajes diferentes» (Latour, 2012, p. 34). Describir este tipo de «madejas, donde quiera que nos lleven» (Latour, 2007, p. 18) es lo que propone el planteamiento de las humanidades científicas. Lo que corresponde, entonces, es describir el tipo de significaciones que los propios seres humanos le van asignando al VIH/sida, porque sería una vía adecuada para hablar de «su inclusión en nuestros colectivos y en lo sujetos» (Latour, 2007, p. 19). Tal inclusión es dada vía la traducción, que no es otra cosa sino «transcribir, transponer, desplazar, transferir y, por lo tanto, transportar transformando» (Latour, 2012, p. 34).

NOTAS METODOLÓGICAS

La propuesta de Bruno Latour para «poner en tela de juicio la idea de autonomía de las ciencias y las técnicas» (2012, p. 19) es, en primer lugar, llenar un cuaderno de viaje; se trata de una especie de bitácora, dice. Específicamente para este trabajo, en el marco de un proyecto de investigación, financiado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) para realizarse entre 2021 y 2022, cuyo título fue «Conocimiento y percepción del VIH/sida en jóvenes de la escuela preparatoria de la UAEMex: análisis fenomenológico en una muestra cualitativa», el grupo de investigadores acopió literatura sobre el tema; el autor del presente artículo revisó ese conjunto de documentos, pero tomando nota en un cuaderno de aquellos textos en los que se identificaba un vínculo entre las ciencias, las técnicas y las demás formas de vida. Se seleccionaron esos textos y, apoyándose en las notas en el cuaderno-bitácora, se procedió a problematizar aquella vieja idea de la autonomía de las actividades científicas. Se trataba de seguir la huella que dejan las relaciones entre objetos o prácticas de las ciencias y otros ámbitos de la vida ordinaria. Enseguida -dice Latour (2012)- se deben analizar los vínculos, haciendo aflorar, a través de ellos, la contradicción consistente en aceptar la autonomía de la ciencia y, al mismo tiempo, no dejar de encontrar vínculos de ella con la ideología, la moral, la política, la economía y otros campos muy humanos.

Para tales fines, en el presente trabajo se armó esa bitácora propia a partir de varios de los documentos revisados y en los que se hablaba del VIH/sida de un modo «contradictorio» o ambiguo por la presencia, a un mismo tiempo, de prácticas científicas y preceptos morales o planteamientos ideológicos, emotivos, políticos, etc. Se incluyeron reportes periodísticos, artículos científicos, ponencias, conferencias y estudios académicos sobre el tema. Se trata de literatura gris y académica, pero no es producto de una revisión exhaustiva sino ilustrativa de la duplicidad en los discursos, misma que ofrece un presunto objeto científico (apartado de los «contaminantes ámbitos no científicos») pero que, al mismo tiempo, es investido de significación y relacionado con ámbitos tan ordinarios como las emociones y las creencias mundanas.

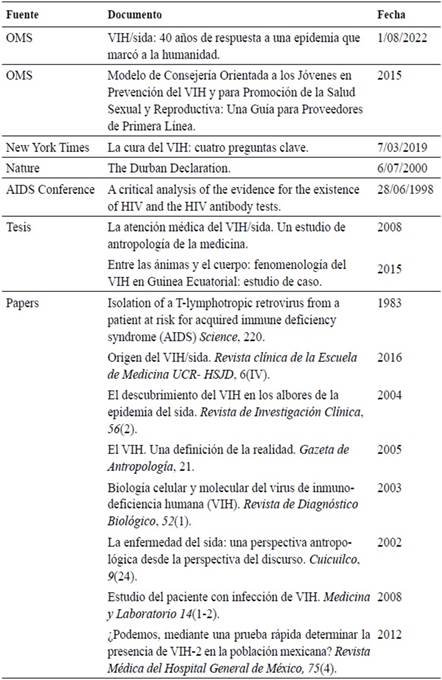

El corpus que se emplea como fuente de los datos que se despliegan en este artículo son 15 documentos que se detallan en la Tabla 1.

El análisis, consistente en identificar la mencionada duplicidad en los discursos, conduce a que en las siguientes páginas se exponen pasajes de los documentos incluidos en la bitácora y se evidencia la manera en la que el VIH/sida deja muy pronto de ser un fenómeno exclusivamente biológico, desvinculado del entorno social y cultural, para quedar impregnado de humanidad y, paulatinamente, entrar al «mundo circundante» (Von Uexküll, 2016) de los seres humanos y entablar con ellos relaciones de significación que pueden explicitarse, pero que además van teniendo numerosos ajustes. La forma de presentar dichos pasajes del corpus ya citado es bajo la lógica de ejemplificar «la contradicción» que toman como objeto de análisis las «humanidades científicas» (Latour, 2012, p. 21). ¿Y en qué consiste dicha contradicción? En lo cotidiano que es escuchar la afirmación de que la ciencia y su quehacer constituyen un cuerpo ajeno y, al mismo tiempo, acumulan múltiples ejemplos de sus cruces con la vida cotidiana, la cultura, los valores, las humanidades, las pasiones políticas.

El VIH y su inclusión en el «mundo circundante» de los humanos

Hay que partir de la siguiente afirmación para poder despejarla con la evidencia a desplegar: cuando Beijerinck presenta a los virus (Lecoq, 2001), a finales del siglo xix, no solo delimita un objeto científico (que será materia de la biología, la medicina y luego la virología) sino que añade realidad a la existencia del ser humano. Esos entes, que ya unos años antes Ivanovsky (Zhirnov & Georgiev, 2017) había identificado cuando investigaba la planta de tabaco, paulatina pero irremediablemente se transformarán en actores, porque modifican el mundo de los humanos. A más de un siglo de distancia, hoy los virus son demasiado sociales, demasiado históricos, demasiado narrados, para ser vistos solo como objetos de laboratorio.

Aunque los virus no son en sí un ser vivo, ello no los margina de relaciones de significación, porque de lo que se hablará aquí es de los procesos de traducción por medio de los cuales el ser humano los «produce» en tanto portadores de significación y productos subjetivos. ¿Cómo puede evidenciarse esto? Véase el siguiente ejemplo: en marzo del 2019, durante una conferencia científica en Seattle, en donde uno de los principales trabajos presentados era que un paciente se curó del VIH -reportó The New York Times- Steve Deeks, investigador de la Universidad de California se expresó de esta manera:

Es una esperanza que debe procesarse con realismo: el VIH es un adversario astuto y los científicos y pacientes que viven con el virus conocen muy bien los fracasos del pasado en la lucha contra la epidemia (Mandavilli, 2019, s. p.).

Como puede apreciarse en las palabras elegidas por el investigador para referirse al virus y a sus características, lo piensa en términos de comportamiento humano: «es un adversario astuto». Las preocupaciones muy humanas de combatir contra enemigos (y, por supuesto, vencerlos) son traducidas como «el comportamiento del VIH». Las acciones orientadas a un fin, que se pretenden atribuir a dicho virus, provienen exclusivamente del ser humano que lo piensa, lo nombra, lo estudia y lo combate. Entonces, lo que queda claro en este tipo de discursividad es que ya no se está en presencia de un fenómeno exclusivamente biológico, desvinculado del entorno social y cultural. El VIH empieza a ser impregnado de humanidad. ¿Cuándo y cómo? Cuando un virólogo presenta sus estudios sobre el comportamiento del VIH, pero también cuando un político anuncia fondos para el tratamiento de portadores y enfermos de sida, cuando un epidemiólogo advierte sobre los brotes en alguna región del mundo, o cuando un periodista ofrece un reportaje sobre cómo es la vida con VIH. Viendo esto es que se puede hablar de una composición: donde «la cultura y la naturaleza resultan mezcladas todos los días» (Latour, 2007, p. 19). Dice Bruno Latour que, cada día que lee el diario, se encuentra con «híbridos que dibujan madejas de ciencia, de política, de economía de derecho, religión, técnica ficción»; y agrega que, en ese ejercicio de lectura cotidiano que hacen millones de personas, «el más pequeño virus del sida hace que uno pase del sexo al inconsciente, al África, a los cultivos de ADN, a San Francisco» (Latour, 2007, p. 17).

Pero resulta pertinente rastrear las pistas yendo unas décadas atrás: está documentado (Boza, 2016) que el VIH entró al mundo circundante de seres humanos vía un salto interespecies. No formaba parte del «ambiente vivido, del Umwelt» (Latour, 2012, p. 181) de la especie humana sino hasta hace apenas unas décadas. Pero, una vez que lo hizo, ocurrió lo que decía Von Uexküll: llenamos los mundos circundantes con objetos de nuestra propia creación. Ojo, ello no debe entenderse como una afirmación de que el virus no existe en términos reales; es solo un señalamiento de que existe, pero es necesario advertir que no lo hace con un sentido exterior. No tiene un destino manifiesto, sino que se puede señalar que existe como «producto subjetivo libre» (Von Uexküll, 2016, p. 137).

¿Cómo puede inferirse esto? Hay una forma si se consideran los siguientes tres momentos y se ponderan a la luz de los términos «mundo perceptual», «mundo efectual» y «mundo circundante», que Von Uexküll explica en su texto Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres. Propone este principio: «todo lo que un sujeto percibe se torna su mundo perceptual, y todo su obrar se vuelve su mundo efectual. Mundo perceptual y mundo efectual conforman, juntos, una unidad cerrada: el mundo circundante» (2016, p. 35).

Primer momento: Entre 1910 y 1920 se habría presentado un salto interespecies del virus de inmunodeficiencia de simios (SIV) de chimpancés al ser humano, ocurrido muy seguramente en Camerún, a las orillas del Río Sangha (Boza, 2016).

Segundo momento: A finales de los años setenta y principios de los ochenta se reportan los primeros casos de lo que a la postre sería nombrado síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y atribuido al VIH. Para aquel momento únicamente hay una caracterización de signos, síntomas o expresiones:

Infección por Cándida albicans en la boca y el esófago, acompañada de erupciones cutáneas en distintas partes del cuerpo que correspondían a una forma agresiva del sarcoma de Kaposi, neumonía por Pneumocystis carinnii y en algunos casos, daños neurológicos y una supresión del sistema inmunitario inexplicable (Miranda & Nápoles, 2009, p. 64).

Tercer momento: En la década de los noventa, tras que se le empezó a nombrar como síndrome, ni siquiera como enfermedad propiamente dicha, por desconocerse su causa, el VIH/sida empieza a tener un carácter ontológico. Empieza a ser una enfermedad a la que hay que combatir, de la que vale la pena preguntar si «se calma» o de la que puede especularse acerca de si el virus que la causa tiene predilecciones.

En el primer momento, el SIV no forma parte del mundo circundante de ningún ser humano; como patógeno se encuentra diluido en un ecosistema en el que sus organismos huéspedes son simios. Estos últimos, empero, sí forman parte del Umwelt de cazadores locales, que muy seguramente se infectaron «al cazar y destazar monos para consumo humano» (Boza, 2016, p. 55). Si se considera lo que señala Von Uexküll sobre los signos perceptuales, es posible indicar que las propiedades y características de las «cosas externas que nos sirven de signos perceptuales unifican nuestras sensaciones humanas y constituyen nuestras señales perceptuales»; dicho en otras palabras, «determinadas propiedades del objeto se vuelven portadoras de signos perceptuales» (Von Uexküll, 2016, pp. 42-43), pero ello no puede ocurrir con objetos que no son percibidos por el sujeto. EL SIV no era un signo perceptual para la mayoría del género humano, al menos hasta la parte final del siglo pasado.

En el segundo momento, el ahora VIH y la enfermedad que causa empiezan a formar parte del mundo perceptual de ciertos médicos y algunos investigadores, quienes dirigen su atención a expresiones emergentes de un padecimiento antes no observado. En los términos de Von Uexküll, comienzan a ser destacados como «objetos del mundo circundante mediante signos perceptuales» (2016, p. 44). El mundo de su percepción se ha modificado con la presencia de un «sujeto de significación» agregado de manera emergente, inesperada, impensada y contingente: ahora es portador de significación para ellos, pero no para el grueso de la humanidad. Como reseñan Carrillo y Villegas, en aquel segundo momento «diferentes grupos de investigadores en los Estados Unidos de América (EUA) y en Europa se dieron a la tarea de cazar a este nuevo y elusivo agente infeccioso» (2004, p. 130). Y el empleo del término (cazar) también fortalece la idea de que ese ente al que se persigue es integrado a las actividades más impregnadas de humanidad.

Será en el tercer momento cuando se puede advertir con toda claridad que el VIH ya es portador de significación para un gran número de personas. El ser humano «se encuentra ligado a este nuevo objeto mediante múltiples círculos funcionales» (Von Uexküll, 2016, pp. 44-45). Desde mediados de la década de los ochenta, ya con enfermos en número creciente, con médicos atendiéndoles, con investigaciones sobre el origen del virus y los síntomas que causa, se puede incluir al VIH en el mundo circundante de millones de seres humanos. Desde luego que tal inclusión no es uniforme, no hay una manera de incluirlo en el mundo circundante de los sujetos. Ello puede advertirse en las «tesis revisionistas» que hacia finales del siglo xx pusieron en duda el origen del sida. En efecto, hubo un grupo de investigadores que sostenían la tesis de que el VIH no existía, debido a que no había sido aislado, a que no existía evidencia sólida y robusta de su existencia (Nature, 2000). Sostenían que los procedimientos efectuados para aislar al virus en realidad solo habían mostrado anticuerpos. Nuevamente, empleando elementos discursivos que llenaban de humanidad al objeto referido, señalaban:

As in the case of HIV, Gallo and his colleagues claimed that antibodies elevated certain culture proteins to the status of a virus. Their reasoning was then and still remains a scientific impossibility. When it was discovered that such antibodies were induced by a wide variety of stimuli that had nothing to do with viruses, and they occurred in far more healthy people than could have ever had the virus to cause leukaemia, HL23V disappeared from the annals of science. This is why most of you, and most HIV experts, have never heard of it. Yet in the AIDS era we have the same method used to prove the existence of HIV, and a large number of instances of HIV antibodies where there is no HIV. But we still believe in HIV (Papadopulos et. al., 1998).

En la expresión «but we still believe in HIV» (pero seguimos creyendo en el VIH) hay una alusión implícita al ente VIH como «alguien» a quien se le pueda dar crédito o no. Desde luego que la crítica la lanzan hacia los científicos que aseguran haber aislado el virus, pero el señalamiento incluye una connotación de verosimilitud no solo de los procedimientos, sino de lo elusivo de los anticuerpos y virus para mostrarse o esconderse, hacerse «pasar por» y hasta «engañar» a quienes creen haberlos encontrado y aislado. Esta postura tomó suficiente fuerza como para hacer que el entonces presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, la tomara como base de sus políticas públicas en materia de salud.

En respuesta a estas posturas unos cinco mil científicos firmaron la Declaración de Durban en la que, nuevamente, con una discursividad digna de revisión atenta dicen:

There are many ways of communicating the vital information on HIV/AIDS, and what works best in one country may not be appropriate in another. But to tackle the disease, everyone must first understand that HIV is the enemy. Research, not myths, will lead to the development of more effective and cheaper treatments, and, it is hoped, a vaccine. But for now, emphasis must be placed on preventing sexual transmission (Nature, 2000).

Debe destacarse la afirmación de que «everyone must first understand that HIV is the enemy» (todos deben comprender que el enemigo es el VIH). Nuevamente, inferencias directas a una actitud hostil, premeditada, aviesa, atribuida al VIH, refuerzan la idea que se viene exponiendo en este trabajo de que el virus ya ha sido «humanizado». La antropomorfización solo puede ser social y en ella no solo participan los sujetos involucrados (investigadores, médicos y pacientes) sino el propio virus en calidad de agente, porque los seres humanos se representan las interacciones que tienen con él; realizan traducciones en las que se componen versiones científicas, consejas religiosas, emociones, tradiciones, etc.

Debe recordarse que cuando se comienza a hablar de sida, tal término se emplea para nombrar una entidad clínica con la que ya se etiquetaba a miles de personas a lo largo del mundo. A tal entidad se le atribuyen capacidades o competencias que sería ingenuo pensar que no influyen en la percepción, representaciones, significado y vivencia de quienes son seropositivos, seronegativos, serodiscordantes, pero también en médicos, biólogos, virólogos, autoridades y casi en cualquier persona. Esas capacidades atribuidas son signos perceptuales y, precisamente -diría Von Uexküll-, esas manifestaciones de tal entidad clínica novedosa «no contienen otra cosa que los signos para el comienzo de una acción». Así es como el ser humano, al tiempo que trata de atender el problema, está construyendo su mundo.

De hecho, en 1983, cuando Barré Sinoussi publicó en la revista Science el artículo en el que anuncia la identificación y descripción del virus causante del sida, no es diferente su forma de expresarse de él en cuanto a su carácter ontológico: «Este virus [...] brota de la membrana celular, prefiere el magnesio para la actividad de transcriptasa inversa y tiene un antígeno interno (p25) similar al HTLV p24» (Barre-Sinoussi et al., 1983, p. 868; énfasis propio). Que el virus ejecute acciones, tome decisiones o posea algunas características le hacen portador de significación. La significación no va a ser la misma para todos los individuos (por la discontinuidad de la que ya se habló), pero sí puede deducirse que todos aquellos individuos que incorporan a su mundo circundante al VIH/sida van a hacerle portador de significación.

Se puedan dar varios ejemplos. Durante una investigación de antropología de la medicina, realizada en Argentina hace una década, se logró captar testimonios de médicos que atendían pacientes de VIH/sida, alguno de los cuales se expresó de esta manera: «el blanco predilecto de la enfermedad en este momento, son los heterosexuales» (Margulies, 2008, p. 35; énfasis propio).

¿Puede tener predilección un virus? Solo en la medida que al mismo se le antropomorfiza para tener frente a sí (en este caso, los médicos) a alguien a quien combatir, enfrentar o vencer. La interacción toma sentido solo si el «enemigo» es un agente cuyas intenciones obedecen a alguna lógica que se buscaría entender para dominar.

Otra investigación, realizada en Guinea Ecuatorial y publicada hace pocos años, recoge testimonios de seropositivos con la intención de apreciar cómo viven el diagnóstico, la enfermedad, el tratamiento y todo el proceso. Una de ellas dijo:

... yo quería saber, de dónde procede la enfermedad, porque desde 2000 empiezo a escuchar lo del sida y la pregunta más, más que tengo y va a ser la última es si la enfermedad esta no se ha encontrado su medicamento, ¿se cura, se cura el sida, se cura el VIH y sida, ¿o qué?, ¿se calma? (Mujer, seropositiva, abandono) (Rodríguez, 2015, p. 325; énfasis propio).

Una investigación más, realizada en España y México, se detiene precisamente en el discurso de quienes viven con sida y comparte testimonios recabados desde un ángulo antropológico. Esta es parte de una conversación con uno de los informantes:

-He aprendido una cosa en estos siete años, es más, a la mejor te vas a reír, quiero mucho a mi virus, al virus, me siento muy a gusto con él, ya lo siento parte de mi vida, y a mí, si hubiera una cura, yo no me la pondría. -¿Por qué? -A lo mejor tengo, okey, ya soy seronegativo otra vez, me sigo cuidando, cuanto tiempo va a ser ese cuidado, ya estoy bien y sé que si vuelvo a caer ¿va a haber una cura y otra vez voy a ser seronegativo? Entonces ¿de qué me va a servir estar así? De un arriba y hacia abajo, en un sube y baja, yo no me pondría una vacuna, quiero mucho al virus (Sevilla & Álvarez, 2002, pp. 202-203).

Un trabajo realizado con portadores del VIH en el centro de México también recoge algunos testimonios respecto a la relación de las personas con el virus. Solo se recupera un fragmento de ellos:

El VIH es el virus de la «Inmundancia» Humana, es el significado de VIH... es un virus que es contraído por medio de un contagio porque tu sistema celular no está trabajando como debiera, entonces tu sistema celular no trabajó perfectamente, entonces el virus aprovecha esos momentos para atacar al sistema celular y de cada célula ya que se dice que se reproducen varios virus y esos virus vuelven a atacar cada uno, una célula y vuelven a reproducirse, esto quiere decir que a lo mejor millones de células, pero que también son muchos virus, entonces es una reproducción, porque de cada célula ¿cuántos virus salen?, entonces es obvio que hay una reproducción (Robles, 2005, p. 5; énfasis propio).

Los pasajes enfatizados en cada una de las anteriores citas permiten ver una clara figuración antropomórfica del virus, pero también el desdibujamiento de la presunta frontera entre naturaleza y cultura que problematizan las humanidades científicas. Como se señaló antes, al describir al virus y a la enfermedad que causa se suelen emplear expresiones que, de alguna manera, le transfieren las preocupaciones del ser humano. Con tal tipo de expresiones se sugeriría que el comportamiento del VIH/sida se da con «arreglo a fines», que obedece a cierta «lógica». Lo cual no se puede probar. En cambio, sí podría sugerirse que son las marcas perceptuales que los individuos han asignado al virus las que emiten estímulos significativos al sujeto y, en el caso de aquellos virólogos, biólogos, médicos, infectólogos o practicantes de cualquier especialidad científica que ha generado conocimiento sobre el virus, estarían buscando transmitir esos signos perceptuales a otro tipo de grupos para relacionarlos con el virus.

El siguiente caso es ilustrativo de esto último: en una historieta que habría circulado con cierta amplitud en la parte central de África hacia principios de los noventa, con fines de concientización de la enfermedad, se utiliza la metáfora «Le syndrome inventé pour décourager les amoureux» (síndrome imaginario para desalentar el amor). Se trata de una figura retórica, además de un eufemismo (Yannick, 2012), relacionado con la idea de que «cada época, cada sociedad es literalmente perseguida por un determinado tipo de enfermedad [...] y desarrolla una determinada concepción de la etiología» (Laplantine, 1999, p. 183). En el caso de las sociedades poscoloniales -sugiere Yannick- la forma de pensar al VIH/sida estaría relacionado con la necesidad de «aliviar el miedo que tienen las poblaciones poscoloniales ante la enfermedad del sida» (2012, p. 1).

VIH/sida, ¿UN HÍBRIDO EN EL MUNDO CIRCUNDANTE DEL SER HUMANO?

Con la publicación de hallazgos de investigación, de resultados de terapia, de pruebas clínicas para medicamentos o vacunas, de testimonios sobre las vivencias en la enfermedad, los investigadores buscan compartir su particular manera de incluir al virus en su mundo circundante. El VIH/sida, como objeto perceptual, es socializado. Este proceso social le humaniza.

Ahora, lo que la perspectiva de Von Uexküll permite no es exclusivamente expresar la actividad de un sujeto constituyente (sea individual o específico), sino que la conformación de un mundo circundante (en el que se puedan seleccionar e incluir entidades biológicas como el VIH/sida) se convierte en indicio de un sistema subjetivo-objetivo. Lo anterior termina apareciéndose como «un mundo práctico subjetivado» (Heredia, 2021, p. 42).

Todo lo anterior dirige la atención hacia la potencialidad actancial que el VIH/sida tendría, porque subjetivamente le es atribuida incluso intencionalidad. Desde la biología se nombra al VIH como un «agente viral» (Vázquez, 2016) y se le reconoce la «capacidad para» instalarse en el organismo infectado durante amplios periodos de tiempo, destacando su «habilidad para» infectar a células quiescentes (Santana et al., 2003). Por este motivo se vuelve pertinente decir que los sujetos que lo estudian, atienden, combaten o padecen se encargan de colocar al VIH/sida en la arena de lo social. La investigación, experimentación, tratamientos y demás acciones emprendidas no pueden separar a todos aquellos agentes que interactúan: los sujetos, el virus, los objetos, los tratamientos, los discursos, etc.

Siguiendo esta línea argumental, puede destacarse que desde la medicina es común referirse al VIH como el «agente causal» del sida y se considera necesaria la comprensión detallada de este «agente patógeno» como algo fundamental para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la infección (Tobón & Toro, 2008). No obstante, los estudios muy frecuentemente tienen como punto de partida la presencia de un agente (virus), de una infección (con características performativas) y de un paciente (el que aparece casi siempre pasivo, cuyo aspecto observado es solo orgánico, como «hospedero» del virus). Esto está relacionado con lo que Latour identifica como «las prácticas de purificación» que busca emplear «un discurso independiente tanto de la referencia como de la sociedad» (2007, p. 28). Desde tal actitud se presume que están buscando entender, caracterizar e identificar al virus, a la enfermedad, sus comportamientos, tendencias y evolución, pero suele hacerse al margen de los sujetos seropositivos.

Tal curso de acción buscaría «purificar» o vaciar de humanidad al objeto-virus a través de diseños experimentales, pero eso parece ya poco provechoso, pues, como se ha mostrado, con el paso de las décadas, desde que el VIH/sida es incorporado al mundo circundante de millones de personas, se ha humanizado y es ya un híbrido. Este término, según explica Latour, se refiere a «mezclas entre géneros de seres totalmente nuevos, híbridos de naturaleza y cultura» (2007, p. 28). Inclusive, otras disciplinas, como la psicología y el trabajo social, han tratado de «subsanar» esta impronta epistemológica en la que el paciente es reducido a un rol pasivo y han emprendido estudios sobre las emociones de los pacientes, fundamentalmente en las siguientes vías: diagnóstico de los trastornos afectivos, historial de morbilidad psicopatológica, resultados de intervención o ayuda terapéutica, apego al tratamiento y el efecto de los problemas emocionales en el estado físico de los pacientes (Macías et al., 2018; Ayuso, 2015; OMS, 2015). Empero, parece precisamente que estos estudios han corrido el enfoque justo al extremo opuesto: anulando esa agencia del virus o esa potencialidad actancial y performativa del virus y la enfermedad, haciendo recaer toda la atención en la estructura psicoemocional de los pacientes. No logran del todo apreciar el sistema subjetivo-objetivo.

En contraste, en este artículo se ha mostrado -con el breve recorrido bibliográfico, el pensamiento uexkülliano y la sensibilidad de las humanidades científicas- que, independientemente de las razones por las cuales se incorpore al virus al mundo circundante de las personas (en calidad de objeto de estudio, de padecimiento a tratar o a superar, etcétera), al hacerlo ocurren básicamente dos cosas. La primera, el virus es investido de significación, que corre casi siempre por la ruta de la agencia (se reconoce en el virus atributos de lógica, arreglo a fines, objetivos, propensión) y el resultado es un sistema subjetivo-objetivo en el que los individuos encuentran un «par» con el cual interactuar. La segunda es que ello tiende a socializarse: las concepciones o construcciones que se realizan (a partir del mundo perceptual) o las acciones que se emprenden (ya en el mundo efectual) son compartidas de una u otra manera con otros individuos (a veces de manera directa y otras de forma mediada), con lo cual la humanización del VIH/sida alcanza a individuos que no necesariamente han entrado en contacto con él.

Esta ruta conduce, por ejemplo, a la construcción social del riesgo (Gayet, 2015) y convoca a identificar las distintas maneras en las que se piensa y representa a virus y enfermedades como el VIH/sida, a partir de los marcos culturales. Esto último quiere decir que los mundos perceptual y efectual, que conforman el mundo circundante, producen traducciones. Tales traducciones llevan a mundos de significaciones muy diversos (y a veces divergentes), pero que a través de la composición el Umwelt del ser humano de nuestros tiempos incluye al VIH/sida como una selección de entre «el infinito de las percepciones» (Latour, 2012, p. 180). En suma, es ya un portador de significación para miles de millones de personas, a pesar de que apenas hace unas cuatro o cinco décadas no representaba nada para casi nadie.

Ahora bien, llegando a este punto, hay que preguntarse ¿por qué esto importaría a quienes siguen trabajando sobre el tema? Porque da pertinencia a planteamientos que atraviesan «tantas veces como haga falta el corte que separa la naturaleza de la cultura» (Latour, 2007, p. 18). Se trata de una epistemología política en la que los virus no están vacíos de humanidad. Vistos así, con una figuración antropomórfica, como portadores de significación se justifican aproximaciones que recuperan, por ejemplo, la vivencia de la enfermedad, es decir, considerando a los sujetos, su padecimiento y la construcción de su mundo circundante, que está lleno de objetos de su propia percepción.

En esta lógica se comprenden mejor los intentos emprendidos desde las ciencias de la salud, la antropología, la psicología social y otras disciplinas, explorando, por ejemplo, la idea de que los trabajadores de la salud pueden intervenir para reducir el nivel de marginación y dar un sentido de autoestima a los afectados (Charles, 1996); que pueden diseñar y practicar algún tipo de terapia escuchando a los enfermos (Frank, 1998); que hay prácticas terapéuticas útiles para parejas y familias con miembros con enfermedades crónicas (Boss & Couden, 2002). ¿Por qué?, debido a que se puede descentrar la atención en el «agente patógeno» para plantear, en cambio, la interacción (y constante reensamblado) entre investigadores, médicos, pacientes, familiares, pero también virus y enfermedad.

Igualmente se entiende la pertinencia de los trabajos que buscan describir etnográficamente la vivencia de la enfermedad (Martínez et al., 2012; Alcántara, 2012; Reynolds, 2014), la manera en que se experimenta desde la notificación del diagnóstico (Konstantinidis & Cabello, 2008) hasta la descripción del significado y percepción del enfermo (Flores et al., 2015) o las representaciones sociales asociadas al VIH/sida (Hoyos-Hernández et al., 2019). Hay miradas sobre el tipo de conocimiento que la gente tiene sobre el virus y la enfermedad (Otokpa et al., 2013), o sobre los grupos identificados vulnerables por el entorno o prácticas sociales (Peñarrieta et al., 2012). Todos estos esfuerzos de investigación sumarían a sustraerse «a la sempiterna oposición entre lo subjetivo y lo objetivo» por la que abogan las humanidades científicas.

En suma, si se mira con atención todo este amplio y diverso proceso de construcción de significado, de antropomorfización o humanización del VIH/sida, es posible darse cuenta de que su presencia en el mundo circundante del ser humano dio pie a un tipo de conexiones que trastocaron la vida de la humanidad. No solo se desprendió de ello la presencia de un nuevo actor -el virus-, sino que otros actores tomaron especial relevancia, por ejemplo, los saberes eruditos de médicos y virólogos, los «grupos de riesgo», los métodos profilácticos para las relaciones sexuales, los seropositivos, los tratamientos retrovirales, por mencionar solo algunos. Todos estos «nuevos actores» relevantes, muy pronto tuvieron que reensamblarse con los saberes comunes, con las figuraciones populares sobre el virus, sobre la enfermedad, sobre la salud y sobre las prioridades de la vida misma. La controversia fue estructurante de esa figuración del virus que acá se trató de ilustrar.

En otras palabras, se da un reensamblado, que primero fue dubitativo, luego estuvo en medio de la controversia y, finalmente, encontró cauce en una reorganización que incrustó al VIH/sida en el mundo circundante de la humanidad desde finales del siglo xx. Se figuró a dicho virus y a la enfermedad que causa al tiempo que nos reconfigurábamos como sociedad. Las relaciones afectivas se replantearon, las relaciones sexuales se repensaron, la educación sexual se naturalizó y, en general, paulatinamente se clasificó a las prácticas sexuales «riesgo/no riesgo» (Pollak & Schiltz, 1987) y se deslocalizó al otro como fuente de comunidad e identidad para mirarlo como fuente de riesgo de contagio. Esto último no puede dejar de interpretarse en términos políticos, tal como lo hace Esposito, a quien ya se refirió al principio del artículo.

Con la presencia del VIH/sida en el mundo circundante del ser humano se inaugura un tiempo de incertidumbre en amplias capas de la población, porque:

El sida es algo inédito, algo mutante, algo que no puede catalogarse dentro de parámetros preexistentes. Una alta dosis de «no saber» se extiende en las inmediaciones de este mal para que deje en pie alguna certidumbre [...] El sida ha burlado la arrogante confianza de la ciencia moderna (Marquet, 1995, p. 18).

Hubo un momento, entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, en que las traducciones del VIH/sida orientaban mucho de lo que se pensaba y se decía en términos de la epidemia del fin de siglo que «marcó a la humanidad» (OMS, 2022). Por ello también se convirtió en un fenómeno informativo. Porque informar es orientar de una determinada manera los datos o estímulos, y la presencia de este nuevo objeto de significación forzó una reorientación en muchos sentidos.

El VIH/sida hizo eso, pero no porque posea voluntad propia y unos fines que perseguir. Se debió a que pasó a formar parte del mundo circundante de la especie humana, que lo dotó de significación y luego interactuó con él para decidir lo que se podía y debía hacer, lo que era más conveniente de cara a evitar el contagio y la muerte. Todo ello ocurría como si se dialogara con el virus, colocándolo plenamente en la arena de lo social.

Puestas las cosas en perspectiva, transcurridos ya cuarenta años de su irrupción en la vida de la especie humana, la descripción de la ruta seguida para la inclusión del VIH/sida en el mundo circundante de millones de personas puede recordarnos que, si algo caracteriza al ser humano, es su capacidad casi infinita de colocar e intercambiar morfismos. Lo ha hecho con los animales y las plantas, con las fuerzas de la naturaleza y con los avances de la ciencia. El mundo del ser humano es el producto de su labor creativa al distribuir morfismos, incluso mezclar su propia forma con los otros entes o actores con los que tiene encuentro e interacción en la vida.

Esto confirma lo que ya había propuesto Von Uexküll (y que luego retoman las humanidades científicas): que la vida del ser humano es un continuum naturaleza-sociedad. Lo que este trabajo propone es pensar que lo humano no es lo ajeno a lo natural, lo humano es el resultado de nuestro estar en el mundo, en donde coexistimos con otros agentes que no solo nos proveen alimento, energía e información, sino que portan significación. Puede tratarse de un agente tan monumental como los glaciares o uno tan diminuto como los virus, en ambos extremos el ser humano siempre encuentra la manera de expresar su humanidad en ellos, porque todos son reales, discursivos y sociales. El VIH/sida hoy está lleno de humanidad, es portador de significación, tiene una figuración antropomórfica y los trabajos que busquen generar conocimiento sobre él tienen que tomar esto en cuenta.