Las relaciones sentimentales son un componente explicativo que nos permiten comprender mejor las estructuras familiares y sus respectivos valores sociales en las diferentes sociedades y culturas del mundo. Los valores sociales que tiene cada individuo son los principios fundamentales que guían las vidas de los seres humanos (y sus relaciones sentimentales). Específicamente, Schwartz (2001) afirma que los valores personales trascienden objetos, grupos y situaciones, pues estos elementos se constituyen en factores que orientan la elección o evaluación de conductas y acontecimientos al permitir también expresar intereses individuales, y/o sociales. Para Fernández-Liporace et al. (2005) los valores son guías motivacionales, ubicados en la cima del sistema de la personalidad, lo que permite explicar la totalidad de las acciones humanas.

Una relación sentimental es algo único e incomparable, pues esta surge a partir del tiempo y las experiencias personales compartidas entre los miembros que conforman esta unión (Flores, 2011). Ésta posee ciertas características universales tales como la confirmación identitaria de sus integrantes, el apoyo y la complementación de los procesos individuales, la proporción del sustento económico y/o emocional, la relevancia del componente sexual y el mantenimiento de la especie (Biscotti, 2006).

Una relación sentimental (comúnmente de pareja) también permite la evolución de sus miembros a lo largo de su historia vital. Así pues, una relación de pareja se enfrenta a algunos momentos temporales de desequilibrio. Estos períodos se caracterizan por la presencia de elevados niveles de estrés, ansiedad y tensión. Las características de la sociedad actual han vuelto a las relaciones sentimentales más frágiles que en el pasado, soliendo desestabilizar las crisis de pareja en mayor medida a este tipo de interacciones (Kiernan, 2004). Cuando las demandas superan la capacidad operativa de la pareja se puede desencadenar una crisis en la relación. Un aspecto que para Vindas (2009) es una experiencia que provoca una sensación de inestabilidad y zozobra ya que la vivencia de dicho evento genera poca capacidad de control. Algo que puede ocasionar un deterioro en la relación muy importante. Ejemplos de algunas de las crisis de pareja más relevantes son las relacionadas con la muerte o separación de algún miembro, la llegada de un integrante a la familia, los casos de infertilidad, los accidentes físicos incapacitantes, el consumo de sustancias adictivas o los actos de infidelidad (Escobedo-Ríos, 2012; González, 2000).

Referente a esta última causa de ruptura, aceptando que la conformidad e influencia social es una de las razones por las cuales las personas modifican sus patrones conductuales y pensamientos para amoldarse al de los otros (Ovejero, 2007), la infidelidad se puede identificar bien como un proceso fomentado por la sociedad (Duggal, 2014) o, por el contrario, como algo que contradiga las normas e ideales imperantes de la sociedad (Espinoza-Romo et al., 2014). En Colombia y concretamente en el Caribe colombiano, la infidelidad es un fenómeno habitual y un tipo de comportamiento que se asume como algo normativo, incluso entre las personas más jóvenes (Geney & Tezón, 2020).

La mayoría de las definiciones de infidelidad revisadas suelen hacer alusión al componente sexual (Amato, 2004; Linquist & Negy, 2005; Mark et al., 2011; Merkle & Richardson, 2000; Munsch, 2012; Previti & Amato, 2004). No obstante, este no es un factor exclusivo si se habla del término de infidelidad emocional, diferenciándose este término del anterior por tener el primero un compromiso más afectivo que el primer elemento (Buss & Shackelford, 1997; Zola, 2007). Asumiendo los autores del presente texto la diversidad teórica existente, consideramos como una buena aproximación del concepto de infidelidad la propuesta teórica de Pittman (2003), la idea de una ruptura del convenio implícito o explícito que garantizaba la existencia de una pareja.

Existen múltiples situaciones que favorecen la ruptura o el incumplimiento de estos convenios de pareja. Mientras que Treas y Giesen (2000) destacan que la infidelidad es fomentada fundamentalmente por tener un mayor interés en el sexo, la permisividad conyugal, las oportunidades relacionales en el lugar de trabajo y el convivir sin estar casados, Atkins et al. (2001) enfatizan, que la oportunidad, los ingresos económicos y el nivel de satisfacción marital pueden ser los principales elementos explicativos de este tipo de comportamientos. En función del sexo de las personas, Allen et al. (2008) encontraron como factores precursores de la infidelidad masculina el bajo nivel de satisfacción sexual, los bajos niveles de comunicación positiva y la alta invalidación femenina, mientras que en la infidelidad femenina se determinaron como agentes explicativos los bajos niveles de comunicación positiva, altos niveles de comunicación negativa y los altos niveles de invalidación masculina y femenina.

Con relación a las consecuencias psicológicas de realizar actos de infidelidad, las principales serían padecer síntomas de estrés postraumático, cólera intensa, sentimientos de vergüenza, depresión o memorias intrusivas y dolorosas (Glass & Wright, 1992; Laumann et al., 1994; Lusterman, 1998). Así mismo, Amato y Rogers (1997) expresan que la infidelidad es uno de los factores que desde lo psicológico y lo relacional puede predecir divorcios, añadiendo Collazos et al. (2005) que la infidelidad también es un factor de riesgo para contraer enfermedades de transmisión sexual. Sobre las reacciones ante la infidelidad, también hay diferencias en base al sexo de las personas, predominando en el varón las amenazas a su autoestima mientras que en la mujer prevalecen las reacciones intensas con sensación de peligro para la continuidad de la relación (García et al., 2001). Común a los dos sexos, Feeney (2005) identifica que los sentimientos de dolor de las personas que han padecido este tipo de actuaciones de su pareja son evocados con bastante frecuencia, una situación que implica una devaluación del vínculo y de los esquemas positivos de sí mismo y del otro.

Respecto el momento del descubrimiento de conductas asociadas a la infidelidad y la reafirmación de tal fenómeno en el interior de la relación, en la mayoría de los casos se generan sentimientos de inseguridad, desconfianza, humillación, vergüenza y/o disminución de la autoestima (Kluwer & Karremans, 2009; Shrout & Weigel, 2018). Esto produce la elaboración de pensamientos de subvaloración personal, la ejecución de conductas de evitación o control de la otra persona y finalmente la separación de la pareja (Zumaya et al., 2008). También se debe reconocer que hay personas que logran aceptar la infidelidad y la comprenden como un suceso que permite un nuevo direccionamiento en la pareja frente a la forma en cómo se estaba viviendo la relación (Kessel et al., 2007).

Por todo lo anterior mencionado, en búsqueda de un entendimiento de mayor claridad respecto la variable objeto de estudio entre los jóvenes de nuestro entorno geográfico más cercano (la comunidad universitaria de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias), los autores de este manuscrito entendemos que la presente propuesta investigativa es una adecuada manera de entender y abordar el fenómeno de la infidelidad. Para ello, se han manejado las siguientes hipótesis de investigación:

H1: No existe ninguna relación entre los valores interpersonales, la conducta y pensamiento infiel de los jóvenes del Caribe colombiano.

H2: Las variables sociodemográficas asociadas a los jóvenes del Caribe colombiano no van a tener un poder explicativo respecto su conducta y pensamiento infiel.

Asumiendo en este escrito que la infidelidad puede influir en la salud mental y el estado de ánimo de las personas, nuestro análisis busca hacer más comprensible este fenómeno, esperando desarrollar en un futuro acciones específicas que prevengan las consecuencias negativas de este tipo de acciones. Este objetivo está acorde con lo expresado en la carta de Ottawa (Organización Mundial de la Salud, 1986), la cual vela por la ejecución de actividades que faciliten la promoción de la salud, aumentando así las opciones disponibles de los individuos para ejercer un mayor control sobre sus propios ambientes.

Así pues, el equipo investigador nos hemos planteado la pregunta problema acerca si las características sociodemográficas, los valores interpersonales y la conducta y pensamiento infiel de jóvenes universitarios del Caribe colombiano tienen alguna relación estadísticamente significativa entre sí.

Método

Participantes

La selección de los participantes (M = 928 personas / 536 mujeres y 392 varones) se realizó por medio de un muestreo no probabilístico de corte intencional, de acuerdo con las características intrínsecas de la investigación (Hernández-Sampieri et al., 2014), buscando siempre la mayor heterogeneidad posible de los sujetos en base a las hipótesis de investigación anteriormente planteadas. El estudio se inició con las personas que respondieron de manera afirmativa a las convocatorias realizadas por los autores de este trabajo a través de las redes sociales (Facebook, Instagram) y de las publicaciones expuestas en las carteleras institucionales de los centros educativos de Cartagena que estuvieron involucrados en este proyecto (Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Cartagena, Universidad San Buenaventura y la Fundación Universitario Tecnológico Comfenalco).

Las edades de los participantes oscilaron entre los 18 y 50 años de edad (M = 21.28 / DE = 4.31) perteneciendo el 34.4% de los sujetos a un estrato socioeconómico bajo, un 41.2% serían de clase media y un 24.4% conformarían el estrato medio-alto y alto [medida esta variable según los parámetros del sistema de estratificación colombiano (Congreso de la República de Colombia, 1994). En cuanto al nivel de formación educativa de la muestra, menos del 2% de los estudiantes universitarios ya contaban en su poder con un título de pregrado y cursaban un posgrado, el 26.2% ya poseen un título educativo en formación técnica o tecnológica y un 72% de personas son bachilleres. En lo referente a la religión, el 68.6% de los participantes se declararon católicos, el 23.4% se definieron como cristianos no católicos y el 8% restante tenía otro tipo de creencias espirituales. Una mayoría superior a los dos tercios se identificaron como solteros/as y en su ocupación laboral las personas afirmaron ser principalmente estudiantes universitarios en exclusiva.

Medición

Para evaluar la infidelidad de la muestra se empleó la subescala de conducta infiel del Inventario Multidimensional de Infidelidad - IMIN (Romero et al., 2007), específicamente la versión adaptada en Colombia por Geney et al. (2018), la cual ha tenido en este trabajo un índice de consistencia interna de α = .818, explicando sus cuatro factores un 65.01%. de la varianza. La subescala de conducta infiel del IMIN está conformada por veinticinco (25) ítems, los cuales miden (Romero et al., 2007):

Infidelidad sexual (INFSEX): “conductas que denotan el mantenimiento de un vínculo sexual con otra persona además de la pareja primaria” (p. 15).

Deseo de infidelidad sexual (DESINFSEX): “deseo de un vínculo sexual con otra persona además de la pareja primaria, sin necesariamente llevarlas a cabo” (p.15).

Deseo de infidelidad emocional: “denota el deseo de un vínculo romántico con otra persona además de la pareja primaria, sin necesariamente llevarlas a cabo” (p. 15).

Infidelidad emocional: “aquellas conductas que denotan el mantenimiento de un vínculo emocional romántico con otra persona además de la pareja primaria” (p. 15).

Los valores interpersonales fueron medidos por medio del Cuestionario de Valores Interpersonales - SIV (Gordon, 1977), en específico una adaptación de esta prueba psicológica de gran recorrido histórico conformada por cuarenta y dos (42) ítems (Moreno, 2019), la cual ha mantenido en nuestro estudio elevados resultados de confiabilidad (α = .830) y de validez (58% de la varianza explicada). La prueba explora seis (6) valores sociales (Gordon, 1977):

Estímulo (EST): estar considerado por los demás y recibir apoyo social de manera amable y comprensible.

Conformidad (CON): actuar en base a lo que los demás consideran que es lo correcto por medio a las normas sociales establecidas.

Reconocimiento (REC): ser considerado por el resto de las personas como alguien valioso para la comunidad.

Independencia (IND): actuar y decidir en función de lo que cada persona considere pertinente sin ningún tipo de presiones.

Benevolencia (BEN): ayudar a las demás personas de la sociedad, siendo generoso con ellos.

Liderazgo (LID): tener un cargo de poder y de responsabilidad dirigiendo a subordinados realizando actividades.

Para recolección de los datos sociodemográficos se diseñó un auto-cuestionario específico para este estudio y así obtener la información del sexo, edad, estrato, ocupación laboral, estado civil, nivel de escolaridad y credo religioso de todas los participantes.

Procedimiento

Por medio de un estudio descriptivo-correlacional, de corte transversal, se analizaron los valores interpersonales de estudiantes universitarios de la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) y su conducta-pensamiento infiel. Este alcance, como afirma Hernández-Sampieri et al. (2014), permite satisfactoriamente analizar de manera estadística el grado de relación entre dos o más variables, comprender mejor los conceptos psicosociales que se quieren analizar y especificar sus propiedades matemáticas, mediante el sometimiento de pruebas psicológicas.

En cada una de las sesiones del proceso los investigadores explicaron a los participantes los objetivos y los alcances del estudio, firmándose posteriormente un consentimiento informado mediante el cual los sujetos aceptaron colaborar en este estudio de manera voluntaria a través de las pautas definidas en la propia investigación para un manejo ético de la información personal. Los investigadores siempre vigilaron por el bienestar de los participantes evitando poner en riesgo su integridad y procurando sólo promover el conocimiento y el desarrollo científico, siguiendo siempre los parámetros establecidos en la Resolución 8430 de 1993 y la Ley 1090 del 2006 de Colombia (Gobierno de Colombia, 2006; Ministerio de Salud de Colombia, 1993).

Análisis de datos

Se confeccionó una base de datos en el programa estadístico SPSS (v.25) empleándose en primer lugar los estadísticos descriptivos y las medidas de tendencia central para caracterizar la muestra en base a las variables de estudio. Se analizaron las correlaciones estadísticas entre la conducta infiel (4 subfactores), los valores interpersonales (6 subfactores) y los datos sociodemográficos (7 subfactores) para evaluar la relación y el nivel de predicción existente entre ellas mediante un modelo de regresión lineal múltiple. Posteriormente se realizaron dos (2) análisis de regresión lineal múltiple, por pasos, que permitieron interpretar la relación existente entre las variables criterio de este estudio: los valores interpersonales, la conducta de infidelidad [en particular la infidelidad sexual (INFSEX) y el deseo de infidelidad sexual (DESINFSEX)], y sus respectivas variables sociodemográficas (sexo, edad, estrato, ocupación laboral, estado civil, nivel de escolaridad y credo).

Resultados

Los resultados obtenidos expresaron que el valor de benevolencia (BEN) puede ser entendido como un factor protector de la conducta infiel, pues fueron halladas correlaciones negativas entre esta variable y la infidelidad sexual (r = -.089; p < .01), el deseo de infidelidad emocional (r = -.096; p < .01), el deseo de infidelidad sexual (r = -.110; p < .01) y la infidelidad emocional (r = -.068; p < .05). De igual manera puede interpretarse la relación del valor de la conformidad social (CS) con el comportamiento infiel, pues este factor se relacionó únicamente de manera significativa (y negativa) con el deseo de infidelidad emocional (r = -.068; p < .05), no encontrándose relaciones estadísticamente significativas con el resto de las conductas infieles.

En contraste a los anteriores datos, pudo observarse que el valor reconocimiento (REC) correlaciona positivamente con la infidelidad sexual (r = .098; p < .01), el deseo de infidelidad emocional (r = .089; p < .01), el deseo de infidelidad sexual (r = .073; p < .05) y con la infidelidad emocional (r = .075; p < .05). El valor de liderazgo (LID) únicamente se relacionó significativamente (y también de manera positiva) con la infidelidad sexual (r = .070; p < .05), mientras que con las puntuaciones de estímulo (EST) e independencia (IND), no se encontraron relaciones significativas en ninguno de los cuatro tipos de conducta infiel.

Como era de esperar, las correlaciones más elevadas obtenidas se dieron entre los diferentes tipos de deseo de infidelidad (sexual y emocional / r = .837), las distintas modalidades de infidelidad (sexual y emocional / r = .676) y entre ambos elementos, evidenciándose por tanto la fuerte conexión entre los elementos cognitivos y conductuales que explican la infidelidad marital. Otras variables que obtuvieron correlaciones elevadas fueron las duplas liderazgo-reconocimiento (r = .676), estímulo-reconocimiento (r = .561) o benevolencia-conformidad social (r = .527).

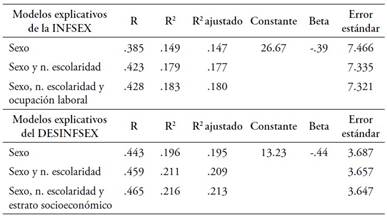

Se hicieron también análisis de regresión lineal múltiple para analizar si algunas variables sociodemográficas que históricamente han sido consideradas como elementos incitadores o protectores de la infidelidad (sexo, edad, estrato socioeconómico, ocupación laboral, nivel de escolaridad y credo religioso) realmente podían predecir la conducta de infidelidad sexual (INFSEX) y los deseos de infidelidad sexual (DESINFSEX) de la muestra de la presente investigación. No se encontraron modelos explicativos de la infidelidad sexual y los deseos de infidelidad sexual en función de variables sociodemográficas como la edad, el estado civil o el credo religioso (Tabla 1).

Tabla 1 Análisis de regresión lineal múltiple de infidelidad sexual y deseo de infidelidad sexual y sus principales variables sociodemográficas

Por consiguiente, estos análisis de regresión lineal múltiple han revelado la importancia extraordinaria de una variable sociodemográfica en particular como elemento predictor de la conducta de infidelidad y de los pensamientos de los sujetos asociados a tal comportamiento: el sexo. En consecuencia, de todos los modelos explicativos de la infidelidad sexual y el deseo de infidelidad sexual propuestos anteriormente, seleccionaríamos el modelo basado en una única variable predictora (sexo) por ser esta la pauta más parsimoniosa de las existentes.

Discusión

Los hallazgos encontrados implican también conocer y comprender el contexto del Caribe colombiano en el cual se desarrolló el presente estudio. En esta región se vive y se acepta por ambos sexos (incluso entre los estudiantes universitarios) una cultura misógina al momento del inicio y mantenimiento de la relación sentimental (Zakzuk-López & Vázquez-Miraz, 2021). En el Caribe colombiano, el hombre se esfuerza por cautivar a la mujer, no en su individualidad ni ser, sino como fuente de placer sexual, reconociéndola como posibilitadora de la procreación masculina, postura que permite mantener la concepción de hombre varonil que es adquirida con la reproducción ilimitada de hijos, trascendiendo a las siguientes generaciones una gran capacidad progenitora. Una cosmovisión que se vincularía tradicionalmente a personas con bajos niveles de educación (personas analfabetas o con estudios básicos), a diferencia de nuestra muestra (estudiantes universitarios). Acorde a nuestros datos, Mark et al. (2011) sugieren que un mayor nivel educativo podría ser un factor protector contra la infidelidad. Sin embargo, las puntuaciones obtenidas en este informe en la variable sociodemográfica nivel educativo nos obliga a ser cautos al respecto.

Regresando a la variable sexo, es entendible que los resultados expresados en los modelos explicativos de la conducta infiel de este trabajo sean coincidentes con los datos de Valdez et al. (2013). En ellos se evidenciaron diferencias en los motivos, tipos y consecuencias de la infidelidad en función del sexo, relacionándose más los hombres con la infidelidad sexual que las mujeres. Por ende, el mito social aceptado en el Caribe colombiano que los hombres son más infieles que las mujeres, con la presentación de este informe, se puede asumir que tiene un correlato científico incluso entre los jóvenes universitarios. De igual manera, y acorde a nuestros valores, respecto al deseo de infidelidad sexual, el trabajo de Kato (2014) arroja una mayor capacidad de imaginación de la infidelidad sexual en los hombres que en las mujeres. Una explicación a esta diferencia, tanto a nivel conductual como de pensamiento en relación con la infidelidad, puede radicar en el machismo de la cultura de la región, la cual permitiría a los hombres explorar y experimentar libremente la sexualidad de manera más sencilla que sus pares femeninos.

Al realizar la correlación entre los valores interpersonales y la conducta infiel, se encontró una relación positiva de la infidelidad con los valores sociales de reconocimiento y liderazgo. Al respecto Díaz-Loving et al. (2002) resaltaron como principales motivaciones de los líderes el ejercer su poder e influencia sobre los otros, siendo la infidelidad un comportamiento asociado al mantenimiento de un fuerte dominio y reconocimiento de los demás y ser los líderes los modelos sociales a seguir. Algo que en la Costa Caribe colombiana fácilmente puede ser identificado con las personas pudientes que pueden permitirse el mantener y convivir con diferentes parejas de manera simultánea y que coincidiría con lo encontrado por Atkins et al. (2001) al afirmar estos autores que las personas con mayores ingresos presentan una mayor relación con la infidelidad, atribuyendo esto a las posibilidades que su vida profesional y personal le generan para tener mayores relaciones interpersonales y con estas, más episodios de infidelidad. Un dato por destacar, si bien en nuestro estudio el estrato socioeconómico no fue una variable muy relevante a la hora de explicar la infidelidad.

Por otro lado, Kauffman (1997) afirma que la principal característica de las personas influyentes en las sociedades es la honestidad, lo cual entraría en contradicción con lo anterior mencionado. Más en un entorno donde la corrupción es tan aceptada como en el Caribe colombiano, y especialmente en Cartagena de Indias (Transparencia por Colombia & Funcicar, 2020), en este espacio geográfico se podría asumir que el no cumplimiento de los acuerdos de fidelidad se asume como algo positivo. De acuerdo con Hallenbeck (1966) la estrategia adecuada para las relaciones de pareja es el poder por referencia, señalando este autor que en una relación sentimental el poder no reside en ninguno de los miembros de la pareja sino en el ideal que ambos construyen sobre “ser esposo” o “ser esposa” y “tener un matrimonio feliz”. Unos ideales que están permeados por el contexto cultural y las normas que cada miembro ha interiorizado a lo largo de su vida (Padilla-Bautista et al., 2018). Siendo algo típico de muchas relaciones en este contexto el mantener las apariencias de un matrimonio solo por no perder prestigio social a pesar de mantener un mal ambiente en el interior de la pareja, algo que resulta ser contraproducente a largo plazo para el mantenimiento de la relación (Capafons & Sosa, 2009).

Respecto a la relación negativa encontrada en nuestro estudio entre el valor de benevolencia y conducta infiel, Garciandía y Samper (2012) identificaron que la generosidad, entendida esta como la habilidad para desprenderse de sí mismo y crear una nueva identidad que incluya a la pareja, constituye uno de los factores fundamentales para la adecuada evolución y mantenimiento de la relación sentimental. Con base en lo anterior, se infiere que el tener una concepción altruista y colectivista incrementa las posibilidades de brindar ayuda al resto de personas, y de tener un mayor compromiso con los demás (Molero et al., 1999). Algo que concordaría con el cliché social del colombiano de la costa Caribe (costeño) viéndose este como un ser de carácter abierto, afable y de mentalidad rural. Por su parte, el trabajo realizado por Nina-Estrella (2011) refuerza los datos de nuestro estudio respecto la correlación negativa entre conformidad social e infidelidad emocional, pues según la anterior autora, las estrategias que utilizan las parejas para conservar y fortalecer su relación incluyen la realización de actividades sociales como la celebración de fechas especiales, el expresar el cariño hacia la pareja de forma verbal y no verbal, así como brindarse mutuamente apoyo y soporte emocional en situaciones difíciles. Características personales que concordarían con la ya citada afabilidad social de los/as costeños/as.

Conclusión

Una relación de pareja atraviesa a lo largo de su ciclo vital una serie de dificultades, tales como puede ser la infidelidad, lo que puede perturbar este sistema que establecieron dos personas, poniendo incluso en entredicho la continuidad de este vínculo relacional y por ende la repulsa de los proyectos comunes que orientan la visión y las metas de ambos (Kiernan, 2004). En este trabajo se pudo evidenciar que la presencia, en estudiantes universitarios, de valores personales asociados a la influencia social puede propiciar conductas infieles, mientras que los valores relacionados con conductas benéficas y prosociales se convierten en factores protectores que impedirían la presencia de comportamientos relacionados con la infidelidad.

Los valores sociales ocupan un aspecto importante en la vida de las personas, pues dichos elementos les permiten a los individuos por medio de su personalidad, juzgar las situaciones amenazantes y desarrollar estrategias de afrontamiento al respecto (Schwartz, 2001). En la costa Caribe estos valores se transmiten de forma muy intensa por agentes de socialización que dejan una huella más fuerte en el sujeto, tales como la familia, las instituciones educativas o la religión (Geney & Tezón, 2020). Es por esto por lo que el fomento de los valores relacionados a situaciones bondadosas mejoraría el bienestar de las personas (Franco & Navas, 2009) y en este particular contexto evitaría que se presenten conductas infieles. Por lo tanto, asumimos que, al promover las conductas prosociales, estas se convierten en la base del altruismo y la solidaridad, unos comportamientos muy necesarios en entornos tan permeables a la corrupción y la intolerancia como lo es la región colombiana del Caribe (Transparencia por Colombia & Funcicar, 2020). Por lo contrario, valores asociados con procesos de aumento de influencia social, como el liderazgo y el reconocimiento en este mismo contexto favorece los actos infieles. De igual manera, lo dicho con anterioridad también se puede relacionar con la visión antropológica de las conductas sexuales presentes en el contexto caribeño, en el cual se promueve el machismo sexual, más particularmente en los hombres (Zakzuk-López & Vázquez-Miraz, 2021).

Por ello es pertinente el realizar futuras investigaciones y actividades educativas en aras de la protección y promoción de la salud, en particular entre los más jóvenes (como las realizadas por Franco & Navas, 2009) para que la sociedad del Caribe colombiano no vea como modelos a seguir a aquellas personas que tienen un estilo de vida basado en valores sociales asociados a comportamientos delictivos o al machismo, recordando que la fidelidad puede verse como algo positivo al favorecer con su presencia el aumento de la preocupación de la persona por los demás (Agnew & Le, 2015). Algo que muy fácilmente se puede asociar a la ruptura de cualquier tipo de norma o acuerdo entre los miembros de toda una sociedad (como serían los actos de corrupción) o entre una pareja (como sería la infidelidad).