I. PREMISA. UNA CUESTIÓN CONTEMPORÁNEA Y SU INTERPRETACIÓN. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y METODOLOGÍA

I.1. Cristianos «sirios», «asirios», «caldeos»: una tradición en peligro de extinción

El estudio de las tradiciones jurídico-religiosas de Asia, entre ellas, de las tradiciones propias de las distintas confesiones del cristianismo, es especialmente necesario para la interpretación de fenómenos y procesos modernos y contemporáneos, así como para la construcción de estrategias que permitan hacerles frente. Hay un denominador común entre algunos fenómenos y emergencias de Asia contemporánea, como la persecución y el desplazamiento forzado desde el siglo XIX de cristianos de confesión armenia, asiria y caldea en Turquía y Siria, Iraq e Irán; la violencia organizada de movimientos nacionalistas, autoproclamados defensores de la religión hinduista, sobre los cristianos de la India, blanco de leyes de conversión obligatoria (Gettleman & Raj, 2021; Parthasarathy, 2022; Ellis Petersen, 2021b, 2021b); la estigmatización de los cristianos en la República Popular de China bajo la denominación dexie jiao, «culto malvado» (considerado como instrumento de espionaje occidental, contrario a los valores nacionales) (Ochab, 2021; Pullella, 2021; Wu, 2020; Zhang, 2020; Kuo, 2019; Reuters, 2019); la explotación y segregación de los uigures, descendientes de los más antiguos cristianos de China (Tang, 2005), actualmente de fe musulmana, en la provincia autónoma de Xinjiang (Gunter, 2021; Johnson, 2021; Karadsheh & Tuysuz, 2021; Mauk, 2021; Paton & Ramzy, 2021; BBC News, 2020; Kristof, 2019); y la diáspora de cristianos de Asia hacia Europa, Estados Unidos y Australia a raíz de las persecuciones de Gobiernos nacionales y de la radicalización de movimientos religiosos fundamentalistas (Ochab, 2022; Gavlak, 2021; Danish Immigration Serviceet al., 2013). En los escenarios mencionados, el estigma social y la politización nacionalista de las identidades religiosas en distintas regiones de Asia se apuntalan en ideologizaciones y falsos argumentos históricos, confundiendo origen y destino del cristianismo nacido de la evangelización forzosa y colonial con la realidad autóctona de comunidades eclesiales que se desprendieron del tronco común de la antigua Iglesia siria oriental o «nestoriana», la cual tuvo su origen en Mesopotamia a principios del siglo V y se difundió en Asia central y oriental desde el siglo VII, con notable anterioridad respecto a la llegada de misiones católicas (siglos XIII-XVI) o protestantes (siglo XIX) (Tommasi, 2014, pp. 646-647; Emhardt & Lamsa, 1930, pp. 94-95 y 100-102;infra, II.2). El riesgo de extinción del cristianismo de rito siriaco, el más «asiático» de todos los cristianismos, es patente desde el siglo XIX, empezando por su erradicación del Kurdistán y, en general, de sus ciudades y territorios históricos a lo largo de la Ruta de la Seda (Luque Romero, 2021, pp. 101-102; Hunter, 2018; Tamcke, 2013; Winkler, 2009, 2013).

Intolerancia, animadversión, o incluso indiferencia, que ponen en riesgo el futuro de la tradición cristiana siriaca en sus mismos lugares de origen, no son frutos del «pecado original» de la colonización, ni rebotes del «choque de culturas» entre «Oriente» y «Occidente».

Existe, desde la Ilustración, un prejuicio filosófico en contra del cristianismo, entendido como construcción de pensamiento y poder esencialmente «occidental» que habría funcionado históricamente como factor de «corrupción» de las culturas asiáticas. Recordemos que Voltaire (Lettres chinoises, 1726, carta 4) rechazó como fraudulento el relato sobre conversiones tempranas al cristianismo siriaco en China durante el siglo VII (infra, II.2) por no coincidir con su visión idealizada de una China secular inmune a la superstición (Tommasi, 2014, p. 653, nota al pie 30).

La originalidad y las particularidades del cristianismo sirio oriental (su impulso y los vectores de su misión, las formas de interacción con otras agencias culturales y de poder, su producción normativa y literaria), y su significado en la historia de Asia, no fueron reconocidas por la historiografía sino hasta los años veinte del siglo pasado, cuando se publicó el trabajo de Alphonse Mingana,The early spread of Christianity in Central Asia and the Far East: a new document(1925), enfocado en la primera fase de la cristianización de Asia. En 1926 apareció una historia política de la Asiria moderna, escrita desde la perspectiva de su antiquísima tradición cristiana, tituladaThe Oldest Christian People. Sus autores, el episcopaliano anglosajón Emhardt y el cristiano asirio Lamsa, originario de Kurdistán, conocido como editor y traductor de la Biblia siriaca, rechazaron la ecuacióncristianización=occidentalizacióny presentaron el cristianismo «asiático» como una fuerza continental de unidad y resistencia, contra la reducción de Asia a esclava de Occidente y su modelo económico (pp. 90 y 98-99).

La veta «nestoriana» siriaca oriental del cristianismo no representa el colonialismo ni a Occidente, puesto que es tan «oriental» como otras religiones asiáticas autóctonas -«a religion which had originated and first been proclaimed in the East» (Emhardt & Lamsa, 1930, p. 91)-. Su difusión no se debió a la ejecución de diseños hegemónicos, impositivos de un orden social y económico artificial, ni a fuerzas exógenas empeñadas en una misión de «civilización». Las conversiones al cristianismo «nestoriano» fueron principalmente el resultado de la actividad de individuos y grupos, heterogéneos por etnias y procedencia, por oficio y afiliación, que impulsaron procesos históricos de cooperación e hibridación entre culturas por rutas diversas (comercio, migraciones, predicación, escritura, normación, industria, enseñanza, diplomacia) entre el Mediterráneo, el Índico y Asia oriental, actuando solo en parte como representantes de institucionalidades. En una fase anterior (siglos I a. C. a VI d. C.), la diplomacia, el comercio y las migraciones habían favorecido el encuentro, en una perspectiva no hegemónica, entre Roma y China -según crónicas e historias romanas y chinas (Schipani, 2009; Porcelli, 2016)- sobre rutas que atravesaban unaoikoumenēcomercial centrada en el océano Índico, respecto a la cual ambos imperios entraron en juego en pie de igualdad como actores «periféricos» (Fitzpatrick, 2011, p. 48). Difícilmente se podría atribuir un talante colonial o imperialista a la conexión demográfica romano-sínica, representada por los legionarios romanos de Li Qian (siglo I a. C.), que se está explorando en iniciativas en desarrollo desde la década pasada, con particular atención a sus implicaciones en la reconstrucción de la historia de Asia, en las perspectivas actuales de cooperación e integración (Catalano & Porcelli, 2015; Cardilli, 2019).

La antigüedad de estas conexiones (entre Roma, el Mediterráneo y China), así como el reconocimiento de la presencia en Asia de una particular comprensión del misterio eucarístico, nacida en Oriente, y de su normatividad (canónica y secular) desde una época muy anterior a las misiones del papado y de las monarquías europeas, desafían algunas interpretaciones dominantes sobre los orígenes y fundamentos de obligatoriedad de sistemas normativos, habitualmente adscritos a la colonialidad. Resulta, pues, necesario matizar el discurso sobre las antiguos intercambios jurídicos y religiosos entre Mediterráneo, Medio Oriente y Asia continental; y, más generalmente, sobre la historia de los cristianismos y sus ordenamientos (normativos, sociales, epistemológicos) en los continentes extraeuropeos, superando el paradigma interpretativo indiferenciado, basado en el postulado colonial de la violencia. Se deben reconocer algunos de estos ordenamientos como agencias no gubernamentales ni hegemónicas, que han operado extensa y profundamente en la historia de Asia.

I.2. Necesidad de una revisión de paradigmas historiográficos e instrumentos de la comparación jurídica: «gobierno» versus «hegemonía»

La mirada colonial y eurocéntrica ha dominado, entre los siglos XVIII y XX, el método y las perspectivas de los «estudios orientales» (particularmente, histórico-jurídicos). Para la comprensión de las interacciones sociales y culturales (formas de producción del conocimiento y de la sociabilidad, con particular atención al derecho y a los ordenamientos religiosos) que se dieron en dinámicas históricas concretas entre pueblos y territorios de tres continentes (Europa, África y Asia), durante la Antigüedad y la Edad Moderna, ha sido necesario superar, en primer lugar, el monopolio de Occidente sobre dominios lingüísticos y epistemológicos tales como los dejuridicidad,legalidadysubjetividad.

Por otra parte, algunos preconceptos de la crítica poscolonial, utilizados de manera generalizada y acrítica por las ciencias sociales, han contribuido a opacar la complejidad de fenómenos antiguos y modernos (circulación, mediante experiencia y texto -jurídico, litúrgico y teológico- de modelos de convivencia y gobernanza, y de prácticas de justicia, que atravesaron espacios políticos independientes y culturalmente diferenciados), promoviendo el recurso a contraposiciones excesivamente radicales y a modelos constrictivos (dicotomías, enfoques esencialistas, monismos metodológicos). Significativos avances se han realizado al liberar la historiografía y los estudios jurídicos de su mutuo aislamiento (evidente, por ejemplo, en el enfoque positivista y formalista de los estudios jurídicos), y al abrir el método de análisis jurídico a la valoración de formas distintas de producción de conocimiento (Bönnemann & Riegner, 2021). Así,laicidadyestatalidad, y la mismainstitucionalidad, ya no condicionan el reconocimiento y la apreciación del fenómeno jurídico.

Laglobal historyha conferido profundidad a la visión historiográfica, ampliando el campo de observación más allá de la realidad étnica, territorial o nacional. A la vez, la búsqueda de loslegal entanglementspotencia el análisis jurídico comparado, otrora limitado por el uso de las unívocas y poco flexibles herramientas detrasplanteyrecepción1.

Una vez desterrado el prejuicio, es posible entender los ordenamientos jurídico-religiosos como transversales a pueblos y sociedades en su alcance y sus ámbitos de vigencia no exclusivamente étnicos, ni nacionales ni tampoco confesionales; y en su capacidad de incidir en grupos y comunidades diversos, y de generar compromiso y colaboración a través de prácticas de escritura, negociales y judiciales. El entendimiento de la complejidad de las relaciones entre etnias e identidades religiosas, y entre estas y los poderes organizados, tales como se manifestaron en los siglos que preceden la «modernidad» (concepto indebidamente trasladado de la periodización a la axiología y convertido envalor), requieren la destitución de los paradigmas evolucionistas forjados por la filosofía y la ciencia jurídica del legalismo liberal (civilización,primitivo,prejurídico), así como una constante actitud crítica, en aras de prevenir simplificaciones, generalizaciones, ideologizaciones y abstracciones deshumanizantes.

Hace más de un siglo, elcivilianJames Bryce, al sostener que la historia de la Iglesia otorga unidad y continuidad a las otras historias (McDowell, 1911, p. 67), la asumía como punto de observación privilegiado, como una historia provista de un estatuto propio. Este punto de vista merece ser desarrollado, atendiendo a la pluralidad de las diferentes tradiciones cristianas y a la variedad de sus intersecciones con culturas nacionales, en particular reconociendo a sus historias el derecho a cronologías propias y diferenciadas que no coinciden necesariamente con los segmentos de las historias generales u oficiales (política, eclesiástica, militar).

La particular tradición e identidad de la Iglesia siria oriental, «nestoriana» (caracterización no del todo correcta desde el punto de vista teológico, pero prevalente en las fuentes desde la antigüedad e, inevitablemente, asociada con su reconocibilidad), han sido opacadas, inicialmente, por el centralismo oficialista de la historiografía cristiana (Buck, 1996, p. 55) y, en la época más reciente, por la ineficacia de algunas categorías de análisis y comparación, en particular las jurídicas.

Para la medición de la importancia del cristianismo siriaco en la historia de Asia, y el esclarecimiento de sus orígenes y matrices (cuestiones más relevantes que la de su «éxito» en términos cuantitativos, que sin embargo fue indiscutible en la fase de su auge), se hará énfasis en algunos elementos esenciales:

Antigüedad y endogénesis de su presencia en Asia (sección II).

Aspectos de la formación de su derecho y de sus prácticas culturales y sociales, particularmente en la organización de la administración de justicia, inspirada en los preceptos de la Escritura y, sin embargo, no confesional, sino más bien abierta al reconocimiento de la validez de otras normatividades y accesible para miembros de otros grupos religiosos (sección III).

Efectos de las conversiones al cristianismo siriaco sobre procesos sociales, políticos y culturales de Asia central, oriental y meridional (siglos VII-XXI), en particular en términos de producción de identidad, comunidad y subjetividad, y también en sentido jurídico (iglesiasui iuris), sobre la base delritus(interpretando la liturgia comogobierno, en función de la superación del paradigma dehegemonía: sección IV).

Se recorrerán, por lo tanto, los caminos de los «nestorianos» en el continente asiático, en sus prácticas organizadas,lato sensu, políticas; y, en particular, la producción de conocimiento y normatividad (teología y derecho, a través de la actividad de traducción y escritura); la administración de justicia (territorialmente localizada, mas no estatal ni exclusivamente confesional); y la misma ritualidad.

II. UNA ANTIQUÍSIMA IGLESIA DE ASIA

En el origen de la Iglesia siria oriental se encuentra la diáspora de los herejes nestorianos (considerados como negadores de la divinidad de Cristo) y la fusión de estos con poblaciones cristianas de regiones cercanas allimesromano, internas y, sobre todo, externas al Imperio. En el año 410, cristianos del imperio persa habían proclamado una nueva Iglesia de Oriente, independiente de Roma y Antioquía. Los cristianos descendientes de aquellos primeros herejes, junto con los conversos de Mesopotamia y de Persia, fueron identificados como «nestorianos» -sobre la problematicidad de esta denominación, verinfra, II.1-. Origen, elección del siriaco como su lengua litúrgica, aspectos de su cultura teológica y jurídica, también expresada en siriaco, desarrollada desde sus sedes históricas de Edesa y Nisibis, permiten identificar el cristianismo sirio como una religión «oriental», divergente respecto a las tradiciones «griega» y «romana».

Entre los siglos VII y XIII la religión de los «nestorianos» se difundió por las Rutas de la Seda, en Asia central y oriental2. En China se la conoció como «religión de la Luz» (Jingjiao, 景教) al menos desde el siglo VIII. En la India meridional (Malabar, Kerala), por otra parte, la tradición siria oriental se fusionó con la tradición muy antigua de los cristianos «de Santo Tomás».

La denominación de «nestoriana» ha acompañado la tradición cristiana siriaca oriental en la historiografía medieval y moderna, contribuyendo, para bien y para mal, a que sea fuertemente reconocible. Esta denominación trae consigo, en su connotación herética, un fuerte componente antiimperial, de independencia respecto a las estructuras políticas romanas y de reinterpretación de su legado jurídico-religioso; y, en la Edad Moderna, evoca episodios de resistencia contra la «catolicización» y de interlocución paritaria con Roma (verinfra, IV). Hechas las debidas aclaraciones sobre los elementos históricos, políticos y culturales que convergieron en el surgimiento de la Iglesia de Oriente (en primer lugar, persecuciones religiosas y migraciones, relacionadas con la violencia de la disputa cristológica en el Imperio romano), en el ámbito del presente trabajo se utilizará la denominación de «nestorianos» con carácter puramente convencional, acorde con su empleo en gran parte de las fuentes utilizadas.

A continuación, se proveerán unos elementos de contexto y algunas pautas cronológicas esenciales en relación con el origen y la difusión en Asia de la tradición identificada como «nestoriana», recordando en lo indispensable sus bases doctrinales, las razones de su percepción y caracterización inicial como herética, su nacimiento y difusión como religión «oriental», su institucionalización como Iglesia independiente respecto al magisterio griego antioqueno y constantinopolitano, algunos elementos (lengua, jerarquía, geografía, relación con gobiernos seculares) que la caracterizaron como identidad histórica entre la Antigüedad y la Edad Moderna. Este recorrido tendrá una función principalmente introductoria y de contextualización respecto al objeto central del trabajo: las normatividades y técnicas de gobierno aferentes a tradiciones o sistemas jurídico-religiosos.

II.1. Los herejes de Nestorio, sus ciudades y el siriaco, «revelación divina»: comienzo de una tradición jurídico-religiosa

Desde los albores de la era constantiniana, cuando la religión de Cristo empezó a ser protegida (edicto de Milán, 313; Concilio de Nicea, 325) y terminó impuesta (edicto de Tesalónica, 380) en su versión católica, «universal», por los emperadores romanos, la cristología se convirtió en campo de confrontación teológico-político. De Cartago a Sirmio, de Laodicea a Constantinopla, y desde Roma, iglesias de tres continentes dibujaron el rostro del Cristo según sus propias idiosincrasias filosóficas. Las discusiones y posturas de los teólogos tuvieron imponentes repercusiones sobre la justificación, la estructuración y la transmisión de autoridad, potestad y jurisdicción seculares. Marcionitas, arrianos, apolinaristas, fotinianos, eunomianos, nestorianos y eutiquianos, con sus distintas visiones del Cristo, amenazaron con subvertir las representaciones unitarias y legítimas delimperium, comprometido desde el siglo IV con la verdad única de lafides Nicaena(Justiniano,Codex, título 1,1de sanctissima Trinitate et de fide catholica,lex1), fundada en la Encarnación del Cristo hijo de Dios (C.1,1,8,12; 14; 17), «engendrado, no creado». La herejía, discurso que reta la verdad oficial, se convirtió en crimen político: el crimen de aquel que rompe el pacto con lapoliteia, sancionado con penas aflictivas o privación de lacommuniocivil (Codex Theodosianus, título 16,5, en particular 40, 1-5).

El cuerpo y el rostro de Cristo proveyeron imágenes y argumentos jurídicos en la batalla sobre el origen y la transmisión del poder que atravesó la Edad Media, y sentó las bases de las primeras construcciones soberanas de la modernidad. La cristología y la teología sacramental de la eucaristía se consolidaron como marco de pensamiento para la teoría política de la monarquía y la misma definición jurídica de la realeza; la mística del cuerpo del Soberano permitió, más que unarepresentación-identificaciónsimbólica, una verdadera encarnación de la unidad de la nación y del propio misterio sagrado del poder; el monarca, imitación del Cristopantokrátor, replicó en la forma de gobierno el monismo del orden natural universal3.

Nestorio, patriarca de Constantinopla (428-432), había rechazado el apelativoTheotókos, «madre de Dios», atribuido a la Virgen, radicalizando, en la visión de sus adversarios, la doctrina de las dos naturalezas de Cristo (Brock, 1996, p. 30); sus enseñanzas fueron incluidas en el catálogo de las herejías declaradas en los concilios ecuménicos del siglo V. Entre Arabia y Persia, seguidores de Nestorio se integraron en comunidades locales preexistentes de cristianos conocidos comoasirios(entre otras denominaciones), quienes, según la tradición de losActa Thomae, habían recibido el Evangelio en Edesa (antigua capital de la Osroene, hoy Urfa, en Turquía) por mano deAddai(Tadeo), discípulo de Santo Tomás. Antes de ello, Abgar, rey de Edesa, «creyó sin haber visto» y le profesó su fe a Cristo en una epístola4. Addai, Aggai y Mari son considerados los fundadores de la tradición cristiana siriaca5.

En Edesa se produjo el encuentro entre los nestorianos y el idioma siriaco, «revelación divina»6, forma del arameo, considerado como la lengua verdadera y originaria del Evangelio, del diálogo entre el Señor y la humanidad7. Cuando los nestorianos llegaron a Edesa ya se estaba utilizando laPeshitta, Biblia en siriaco. En la «escuela cristiana» de Edesa, fundadaab immemorabili(Assemani, Bibliotheca Orientalis, 1728, III, 2, p. LXIX), se tradujeron al siriaco los libros de Nestorio, Diodoro de Tarso y Teodoro de Mopsuestia, impulsando la difusión de sus doctrinas en toda Asiria y Persia8. La obra de Teodoro de Mopsuestia, cuyas doctrinas influyeron en la teología de Nestorio, tiene su propia relevancia en la conformación de la identidad doctrinal de la Iglesia siria de Oriente, habiendo sido traducida al siriaco desde las primeras décadas del siglo V.

El siriaco se convertiría en la lengua de la liturgia de la Iglesia oriental de Persia y de su derecho, unificando ritos y escritura. La apropiación del idioma por parte de la comunidad de estudios en la literatura jurídica, en la traducción de obras pertinentes a otras culturas, técnicas o saberes (originariamente redactadas en griego o en árabe), canalizó una búsqueda de autenticidad e independencia, espiritual y cultural, mas no un sentimiento «nacional»9. El mismo carácter progresivamente recesivo del siriaco frente al árabe y entre los idiomas asiáticos lo convertiría con el paso del tiempo en un elemento de resistencia y preservación. Utilizado en los ritos, en la escritura y en la copia de textos religiosos y jurídicos, el siriaco sería un cifrado de unidad y rebelión para comunidades étnica y socialmente diversas, unidas en una comunión espiritual, a pesar de estar localmente aisladas y a menudo amenazadas de extinción cultural, cuando no física (infra, IV.1).

La condena oficial de las doctrinas de Nestorio (y Teodoro) en los concilios de Éfeso (431), Calcedonia (451) y Constantinopolitano II (condena de los «Tres capítulos», 553), respectivamente, puso a sus seguidores por fuera de la ortodoxia y de la mismapoliteiaromana, empujándolos hacia Oriente dellimes. Cuando en el año 489 Zenón, el emperador romano de Oriente, clausuró la escuela de Edesa (ciudad «romana» desde mediados del siglo III), los prófugos se dirigieron a Nisibis (hoy Nusaybin, en Turquía), ciudad de frontera de la antigua provinciaMesopotamia, parte del Imperio persa desde 36310. La «escuela de Nisibis» se convirtió en referente, célebre también en Europa, para la cultura teológico-sacramental y litúrgica, la exégesis bíblica, y el derecho civil y canónico (Vööbus, 1965).

La Iglesia de los cristianos de Persia había hecho visible su individualidad, desde el punto de vista institucional, en el año 410 con su proclamación en Seleucia-Ctesifonte (ubicación de la antigua capital de laAssyríahelenística): bajo Yezdegerd, «rey de reyes», quien puso fin a décadas de persecuciones en contra de los cristianos de Persia (Jany, 2020, p. 129),MarIsaac, «a quien Dios juzgó como digno de ser puesto a la cabeza de todo el Oriente», proclamó la obediencia de todos los obispos alkatholikósde Seleucia «hasta la llegada de Cristo» (canon XII del sínodo deMarIsaac, según el texto consignado en elSynodicon orientale)11. El sínodo de Isaac significó la unificación de los cristianos griegos y arameos de Persia (Jany, 2020, p. 130).

La Iglesia gobernada por elkatholikósfue identificada como «nestoriana». La denominación se encuentra en escritos doctrinales de la Iglesia oriental (tratado deMarShahdost, siglo VIII, citado en Buck, 1996, pp. 71-72:), en obras de autores miafisitas, en documentos que relatan las disputas teológicas oficiales de la época de Justiniano (Ms BLAdd.14,535, f.16v; ver Debié, 2016, p. 315); asumida por la misma Iglesia oriental en el momento de su consolidación doctrinal como confesión diofisita en la fase poscalcedonia (en función de contraposición con el credo bizantino, a la vez que con corrientes miafisitas internas)12, fue posteriormente rechazada por loskatholikói, desde Timoteo (780-823) (Carta a los monjes de Mar-Marón, citada en Bidawid, 1956; Debié, 2016, p. 317).

En efecto, la obra de Nestorio no constituye un referente de la tradición textual y doctrinal de la Iglesia siria de Oriente, y en la actualidad la Iglesia asiria no se identifica con la enseñanza del «griego» Nestorio (Brock, 1996, p. 35)13; sin embargo, al menos desde el siglo V, el nombre de Nestorio aparece asociado en los escritos de teólogos siriacos con Teodoro de Mopsuestia y con quien posiblemente fuera su maestro, Diodoro de Tarso, a quienes Narsai, líder de la escuela de Nisibis, defendió contra las condenas de los concilios «occidentales», junto con Nestorio, en laMemra11 «de los Tres Doctores» (segunda mitad del siglo V; texto en siriaco y traducción en Martin, 1899, pp. 446-493; 1900, pp. 469-525;cf. con McVey, 1983)14.

La denominación de los cristianos de Mesopotamia y de Persia como «sirios orientales» (como confesión distinta a la de los sirios occidentales monofisitas o «jacobitas») aparece en la misma literatura jacobita (Bar Hebreo, siglo XIII); «asiria» y «caldea» son otras denominaciones, aún vigentes, de ramificaciones del antiguo cristianismo sirio, actualmente presente en Medio Oriente, en la India y, por fenómenos de migración y desplazamiento, también en Europa, Australia y América15.

Históricamente, el adjetivo «siria», identificativo de esta tradición, no tiene connotación «nacional» o étnica, ni tampoco exactamente geográfica, sino que significa aquella experiencia religiosa y jurídica de pueblos diversos, unidos por doctrina e idioma (el siriaco), que comenzó en el espacio comprendido entre las costas sirio-palestinas del Mediterráneo y la Persia occidental (Nallino, 1930, § 1). Los vocablosSyríayAssyría, usados como sinónimos en las fuentes griegas, son originarios de idiomas más antiguos de la propia región:Sura/iyAsura/i, en luvita, como variantes del mismo nombre (inscripción bilingüe deÇineköy), se encuentran en fuentes del siglo VIII a. C.; lo mismoSuryAššur, en fuentes arameas (Rollinger, 2006, p. 285; Frye, 1992). Para esa misma época, se observa el uso del gentilicioSuryayeen relación con diferenciación identitaria entre iglesias sirias y griegas, y a la vez con implicaciones étnicas (Andrade, 2018); mientras que, en el siglo XIX, elementos territoriales y religiosos vinculados con el origen y la historia de estos nombres han favorecido la reivindicación de una identidad «nacional», «asiria», entre los cristianos de Iraq y Turquía16.

La reconciliación entre el alma «herética» nestoriana del cristianismo siriaco oriental y la cristología nicena ha ocurrido oficialmente hacia finales del siglo pasado con laDeclaración cristológica común entre la Iglesia católica y la Iglesia Asiria de Orientedel 11 de noviembre 1994, firmada por Juan Pablo II yMarDinkha IV (Arboleda Mora, 2007, p. 296; Mengozzi, 2008, p. 157); y ha sido recientemente reforzada por la introducción en el rito (católico) caldeo de la tradicionalanáfora de Addai y Mari, distintiva de la liturgia eucarística «nestoriana» (Orientaciones para la admisión a la Eucaristía entre la Iglesia caldea y la Iglesia Asiria de Oriente, Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, 20 de julio de 2001; Arboleda Mora, 2007).

II.2. De Persia a China (siglos V-VIII). La unión apostólica entre las iglesias de Santo Tomás

La presencia de la tradición cristiana en Asia es muy anterior al envío de misiones católicas a Medio Oriente, China (siglo XIII) e India (siglo XVI). Hallazgos arqueológicos y documentales (particularmente, de textos litúrgicos) han venido confirmando la información de las crónicas y de los textos historiográficos y doctrinales, antiguos y medievales.

Traducciones al medio-persa de textos litúrgicos de la Iglesia siria, que se remontan al siglo V (como el célebre salterio de Turfán, XinJiang, China noroccidental), implican su uso temprano en Irán (cf. Johnson, 2018, p. 208).Tarsakan(cuyo origen y significado no han sido establecidos con certeza) es el nombre persa de aquellos cristianos cuya tradición jurídico-litúrgica se desarrolló en Persia desde el siglo V, primero al amparo de la dinastía sasánida y, posteriormente, en los califatos omeya y abasí. En el singulartarsa, posiblemente, tuvo origen el signo chino correspondiente adasa, que indica a los cristianos en la estela de Xi’an17. Por otro lado,Yelikewen, traducible como los «bendecidos», designó a los cristianos de China bajo el poder de los mongoles Yuan desde 1258 (Tang, 2011, p. 54).

Mercantes, diplomáticos, migrantes y monjes que se desplazaron por las Rutas de la Seda cooperaron en llevar el cristianismo sirio con sus textos y sus símbolos, su doctrina y sus rituales, desde Turquía e Iraq, por elKhorasany la Transoxiana (Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Afganistán, Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán), hasta China y Mongolia (Borbone, 2013, 2015; Dickens, 2015; Poggi, 2015). Según nos informan cronistas e historiadores medievales, entre el siglo V y el VIII fueron fundadas en Nisibis, Basora, Kirkuk, Merv, Herat y Samarcanda las sedes episcopales históricas de la Iglesia siria de Oriente (‘Abhd-Isho‛ bar Bĕrikha,Collectio, p. 15; Taylor, 2018, pp. 80-82) para el gobierno y la administración de justicia entre los conversos. El hallazgo de copias manuscritas de las primeras versiones de laHudra-el libro del servicio litúrgico en siriaco- en Asia central (SyrHT41-42-43, proveniente de Turfán, República Popular China)18indica su uso en la región en épocas anteriores al siglo XII; mientras que el hallazgo de copias de himnos de la tradición cristiana siria traducidos al chino, encontrados en las grutas de Dun Huang19, selladas a principios del siglo XI, confirma la difusión del Evangelio en Asia oriental desde la época de los T’ang (infra, IV.1).

Por su parte, la existencia de una Iglesia cristiana «de Persia» en la India había sido atestiguada ya en el siglo VI porCosmas Indicopleustes(«Cosma el viajero del Índico») en el libro III de suTopografía cristiana(1909, p. 119):

También en la Taprobana [Ceylon], una isla de la India lejana, en el Mar Índico, hay una iglesia de cristianos, con sacerdotes y una congregación de feligreses; pero yo no sé si haya cristianos en regiones más lejanas. En la tierra llamada Malê, donde crece la pimienta, también hay una iglesia, y en un lugar llamado Calliana [Calicut] hasta hay un obispo, enviado de Persia (III, 169)20.

Desde la tradición de losActa Thomae, la Iglesia de la India se considera como fundada por el mismo Santo Tomás apóstol (Dognini, 2002, pp. 379-388; Ramelli, 2002, pp. 363-378 y 363, nota al pie 1; Conte, 2013)21.

La Iglesia de Santo Tomás en la India subsistió en unión apostólica con la de China. Oficios y antífonas en uso entre los cristianos «caldeos» de la India en el siglo XVI, publicados por el jesuita Trigault, recordaban el origen común de la Iglesia de Malabar y la de China en la predicación de Santo Tomás e invocaban la comunión entre «los indios, los chinos, los persas» (Breviario caldeo de Malabar, en la traducción latina de Camporio para el jesuita Trigault):

por Santo Tomás los chinos y los etíopes se convirtieron a la verdad […] Por Santo Tomás el reino de los cielos voló y ascendió hasta la China; los indios, los chinos, los persas […] los habitantes deSiria,Armenia,GreciayRomaniaadoran Tu santo Nombre en la conmemoración de Santo Tomás (Trigault,De Christiana expeditione apud Sinas suscepta a Societate Jesu, 1615, pp. 124-125)22.

En el siglo XIV, elonggutRabban Sauma, diácono de la Iglesia siria de Oriente, había profesado ante los cardenales romanos la adhesión de su Iglesia y de los cristianos mongoles, turcos y chinos a las enseñanzas de los «santos» Tomás, Addai y Mari (Historia de Mar Yabhallaha y Rabban Sauma, traducción al italiano de Borbone, 2009, p. 73). El mismo Trigault había podido observar que los regidores de la Iglesia de Malabar aún firmaban con el título de «Metropolita de India y China» en el siglo XVI, confirmando la antigua unión apostólica entre las dos Iglesias (Trigault, 1615, pp. 125-126;cf.‛Abhd-Isho‛ bar Bĕrikha,Collectio, tract. IX, 1, p. 154, 1; Rhó, 1815, pp. 161-162)23.

A la antigua Chang’an (Xi’an), capital delReino del Medio(Zhongguo), situada al otro extremo de la Ruta de la Seda, llegó en el año 635 el monje persa llamadoAluoben(¿Rubén?), quien, según se relata en la estela de Xi’an24, mostró al emperadorTaizonglas escrituras de la religión deDa Qin25y fue autorizado en 638 para ordenar monjes y fundar monasterios.

el gran y virtuoso Aluoben, del reino de Da Qin, vino desde muy lejos para presentar las escrituras e imágenes de su religión en nuestra suprema capital. Habiendo examinado con atención la naturaleza de su enseñanza, encontramos que es ‘no-acción’26misteriosa; habiendo evaluado sus elementos esenciales, hemos concluido que estos atienden a las exigencias fundamentales de la vida humana y su perfeccionamiento. Su lenguaje es sencillo y escueto, y sus principios permanecen cuando ya pasó la ocasión para la cual fueron establecidos. Sea concedida por lo tanto su predicación en todos los territorios del Imperio, y que las autoridades competentes construyan un monasterio de Da Qin en el barrio Yining de la capital, y ordenen como monjes a veinte y una personas (fragmento de la estela de Xi’an, siguiendo la traducción de Nicolini Zani, 2006, pp. 198-199)27.

La estela de Xi’an, con su listado de setenta clérigos y religiosos cristianos (obispos, presbíteros y monjes) de la diócesis de Chang’an y Luoyang, todos identificados con nombres persas, sesenta y dos de ellos también con sus correspondientes nombres chinos (Moule, 1930, pp. 49-52; Nicolini Zani, 2006, pp. 210-214), atestigua que en el año 781 ya había transcurrido más de un siglo de historia del cristianismo en China, desde la primeras conversiones y ordenaciones de monjes entre los nativos.

La autorización imperial para la fundación del primer monasterio de la nueva religión se encuentra confirmada en elT’ang hui yiao(Crónica de los T’ang, siglo X; Wilmshurst, 1990, p. 56), en otras crónicas chinas y en la literatura coreana28. En la literatura en siriaco, la ordenación de obispos para las poblaciones túrquicas de Asia central y elZhongguoestá confirmada al menos desde principios del siglo VIII29.

La primera denominación del cristianismo predicado en China porAluobenhabía sidoBo-si(oPossu)jiao, «religión de Persia» (Tang, 2015, p. 65), modificada por decreto del emperador Xuanzong enDa Qin jiaoen el año 745 (Saeki, 1951, p. 457; Wilmshurst, 1990, pp. 57-58). No faltaron tensiones entre elestablishmentdel reino y el clero cristiano, como se puede colegir de la protesta del censor Liu Tsê en 714 contra las aficiones costosas del obispo nestoriano Chi Lieh, quien habría encargado la realización de artefactos excéntricos que excitaron la curiosidad popular, en contra de las leyes imperiales que castigaban el lujo y la prodigalidad (texto en Saeki, 1951, pp. 460- 462).

Relegado entre los cultos no autóctonos, desautorizados en el año 845 por decreto del emperador Wuzong (Saeki, 1951, pp. 471-73), el cristianismo nestoriano volvió a florecer bajo la protección de los Yuan30. Hacia finales del siglo XIII, el diácono Rabban Sauma informa a los cardenales romanos sobre las numerosas conversiones entre los mongoles:

hoy en día son muchos los mongoles cristianos, hasta hijos de reyes y reinas, que han sido bautizados y profesan la religión de Cristo, y hay iglesias de cristianos en el campo. Los mongoles tienen en gran honra a los cristianos, y muchos de ellos son creyentes (Borbone, 2009, p. 73)31.

Los relatos tardomedievales de viajeros y misioneros europeos confirman la presencia de cristianos nestorianos en el imperio delkhan(Juan de Pian di Carpine, Guillermo de Rubruck y Marco Polo, citados en Borbone, 2015, p. 287; Tang, 2015, p. 68). El franciscano Juan de Monte Corvino informa en una carta del 8 de enero de 1305 acerca de los nestorianos de Catay y de sus «falsas doctrinas» (P5006, fol. 170d-171c)32. Marco Polo documenta la presencia de nestorianos en Oriente, reconocibles por sus iglesias y sus símbolos, y particularmente en provincias del Imperio mongol (El millón, 2006 [1503], I, cc. 7, 9, 11, 30, 32, 37 y 39; ver en particular 47, 80, 96 y 100).

Se ha calculado que la Iglesia siria oriental pudo llegar a tener alrededor de sesenta millones de feligreses (Mengozzi, 2008, p. 146). A la fecha, su tradición sobrevive en las Iglesias de rito siriaco de Medio Oriente (particularmente en Iraq) y de la India, en Europa y Estados Unidos, y en otros países de la diáspora.

III. UN DERECHO PARA MUCHOS PUEBLOS: LA TRADICIÓN JURÍDICA DE LOS CRISTIANOS SIRIOS

Desde su independización respecto al cristianismo antioqueno en el año 410 hasta la conquista mongola de Irán en el siglo XIII, en la Iglesia siria de Oriente se compuso un sistema de derecho secular, enriquecido mediante aportes de diversos derechos en uso en territorios y entre grupos diversos, a raíz de la exigencia de satisfacer la demanda de justicia por parte de cristianos de muchos pueblos, de Mesopotamia a India, llegando hasta China.

III.1. Los manuscritos de «leyes seculares», colecciones de normas imperiales romanas

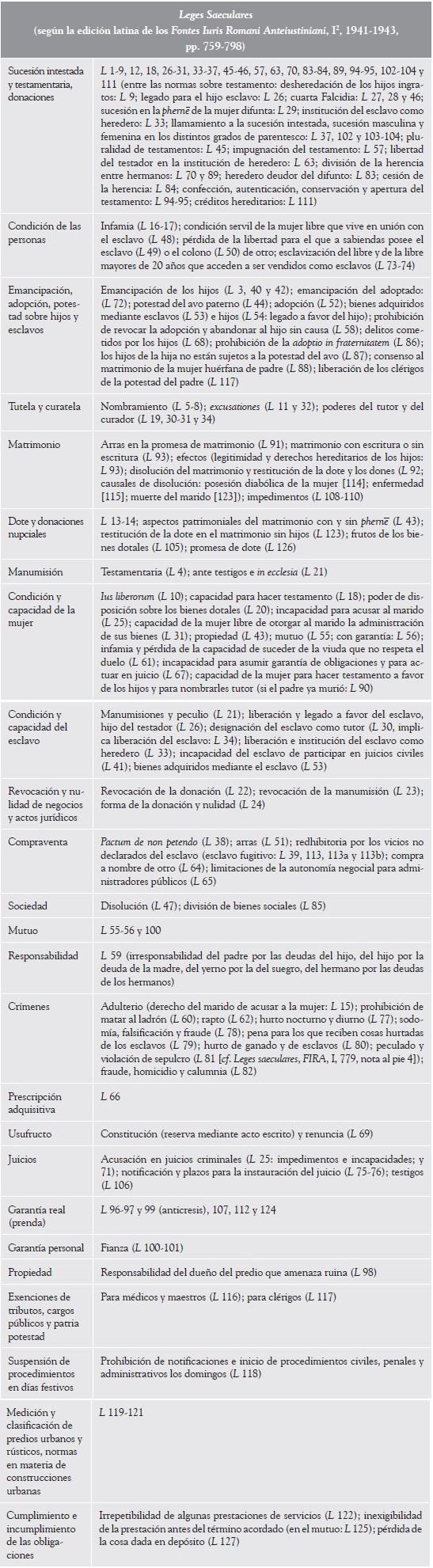

A la tradición siriaca del cristianismo pertenece el manuscritoAdd. 14,528, descubierto en 1858 en la colección del British Museum y, posteriormente, conocido comoLibro siro romano de derecho, que contiene «divisiones de capítulos de las Santas escrituras,nómoiy preceptos seculares establecidos por Constantino, Teodosio y <León>, reyes fieles victoriosos y amantes de Dios»33. Se trata de una colección de normas, atribuidas a emperadores romanos (principalmente en materia de personas, familia, matrimonio y sucesiones; pero también de propiedad, contratos, responsabilidad, derecho penal, procedimiento, urbanística y administración pública: ver Tabla 1), cuya existencia se conocía anteriormente por manuscritos en árabe y citaciones en la literatura cristiana en siriaco (Bruns & Sachau, 1880, pp. V-VI).

La colección coincide solo en parte con los textos romanos codificados, puesto que contiene, junto con otros elementos cuya identificación ha sido durante mucho tiempo problemática, normas, anteriores todas al imperio de Zenón34, que no se han conservado en el Código Teodosiano ni en la compilación de Justiniano. El descubrimiento del manuscrito obligó a historiadores, juristas y orientalistas a admitir la existencia de una tradición jurídica, hasta entonces desconocida, que intersecaba la del derecho romano, estimulando un intenso debate sobre las relaciones entre los derechos antiguos del Mediterráneo y de Asia, lo cual impulsó los estudios de derechos «orientales», e hizo que se fabricaran las más audaces comparaciones e improbables reconstrucciones de familiaridades entre derechos antiguos35.

La discusión sobre fecha, autor, lugar de origen y propósito de la colección duró casi un siglo, y fue tanto viciada por ingenuidades y prejuicios como atravesada por intereses nacionales y aspiraciones coloniales (pues un derecho «oriental» de origen romano despertó la atención de la política y pareció útil para respaldar pretensiones «imperiales» italianas y europeas en África y Asia)36. La hipotética dependencia de la obra respecto a un original compuesto en griego, que parecen indicar las fonetizaciones de grecismos que aparecen en el texto siriaco37, no atenuaba su excentricidad, debida, en primer lugar, a la misma circunstancia del uso del siriaco, que ponía la colección fuera del alcance del Imperio romano de Oriente, donde la lengua oficial era el griego38. Su objetiva independencia respecto al canon jurídico oficial romano (teodosiano y justinianeo) presentaba retos que los críticos trataron de resolver invocando un derecho «provincial» romano o el derecho «vulgar», el derecho griego o el babilonio, los derechos «semíticos» y el talmúdico, derechos locales o consuetudinarios39.

Se sostuvo que la obra no podría ser posterior al último cuarto del siglo V debido a que contenía normas del emperador León y constituciones abolidas por su sucesor, Zenón. La desactualización del texto siriaco respecto alCodex Iustinianus(534) suscitaba mucha perplejidad entre los críticos, y se trató de explicarla como un ejemplo de resistencia de los derechos provinciales en contra delCorpus iuris40, o bien adelantando la fecha de la traducción, que -se afirmó- debió haber sido realizada a poca distancia del original griego, considerado como obra temprana (escrita, supuestamente, para los romanos de Oriente).

La proveniencia de la traducción de un ambiente cristiano parece indudable debido al énfasis en la cristiandad de los emperadores Constantino, Teodosio y León, en primer lugar, y a las alabanzas y profesiones de fe que se encuentran en los manuscritos conjuntamente al rechazo de las herejías (por ejemplo,L, 107 y 118). Fue Moritz Voigt quien relacionó primero el texto en siriaco con la actividad de los escritores cristianos de Nisibis, en Mesopotamia oriental (territorios externos al Imperio romano desde el año 363), que habrían redactado la obra para uso de comunidades nacidas de la migración de cristianos orientales41.

Bruns (1880), Sachau (1907), Manigk (1915), Partsch (1909) y Taubenschlag (1952) sostuvieron el propósito práctico de la traducción, que debería servir deRechtsnormpara las comunidades cristianas de Oriente, romanas y no (sujetas inicialmente a la autoridad de la Iglesia ortodoxa de Antioquía y a sus tribunales, según la postura de Sachau y Collinet)42.

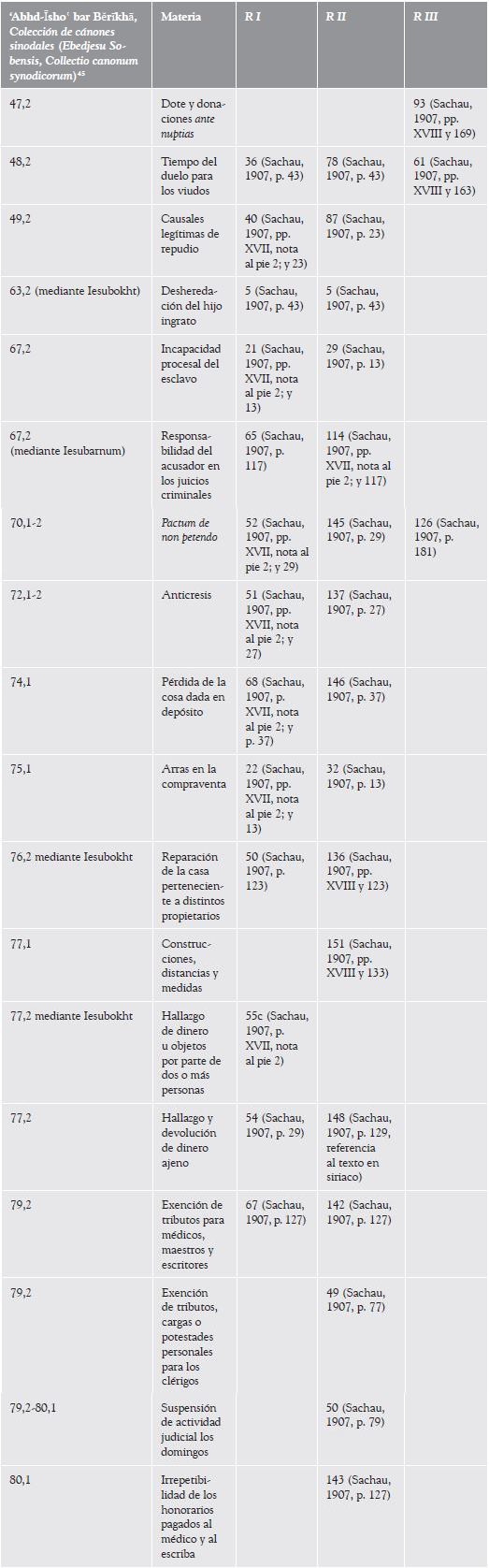

Posteriormente, se descubrieron otras versiones deleyes secularesen siriaco43, coincidentes en todo o en parte con el manuscrito londinense (el cual no parece reproducir la versión más antigua)44. Sachau, con base en el manuscritosiriaco borgiano81 (conteniente de tres versiones de leyes de los emperadores, denominadasRI, II y III), estableció una relación más precisa entre la tradición de lasleyes secularesen siriaco y el ambiente de los cristianos sirios «nestorianos», con base en las concordancias que encontró entre algunas particularidades deRy la obra del obispo nestoriano ‛Abhd-Īsho‛ bar Bĕrikha, compuesta en el siglo XIII (Sachau, 1907, pp. XI-XIII y XVIII;cf. Tabla 2;infra, III.4).

Tabla 2 Concordancias entre laCollectiode ‘Abhd-Īsho‛ bar Bĕrīkhā y el manuscrito siriaco borgiano deleyes seculares(Vat.Borg.Syr.81, R I, II y III, siguiendo Sachau, 1907)

Fuente: elaboración propia. (‛Abhd-Īsho‛ bar Bĕrīkhā, Colección de cánones sinodales (Ebedjesu Sobensis, Collectio canonum synodicorum)45

En 1930, el orientalista italiano Nallino confutó muchas de las opiniones ya formadas por sus ilustres predecesores, empezando por la fecha de composición de la versión siriaca, que -sostuvo- no pudo ser anterior al siglo VIII, basándose en el examen del manuscrito original y argumentando que no se encuentran referencias a la obra en autores nestorianos antes del siglo IX (pp. 233 y 241-242). Esta conclusión implica una apreciación distinta tanto del contexto de la traducción, que vendría siendo la Persia posterior a la conquista islámica (p. 243), como de su propósito, que resultaría simplemente literario o didáctico debido al carácter «foráneo», «obsoleto» e «inaplicable» del derecho traducido (§§ 14-19 y 22-27). Las opiniones de Nallino encontraron acogida por parte de la crítica posterior, particularmente romanista, contribuyendo a la pérdida de interés en lasleyes seculares(Volterra, 1993 [1964]; Seidl, 1932, col. 1782; Selb, 1964, pp. 242-243)46.

El juicio de Nallino (1930) sobre el valor de la colección (o, más bien, las colecciones) deleyes seculares, que se extiende a la totalidad de la tradición jurídica siria oriental -a la que considera escasamente fértil y poco original, particularmente desde finales del siglo IX (§ 38)-, aparece excesivamente severo. Nallino considera alSiro romanouna obra burda e irrelevante que contiene un derecho «nacido muerto», y no atribuye gran importancia a la tradición jurídica de los cristianos de Persia. Sin embargo, testimonios de escritores cristianos orientales e islámicos cuentan una historia distinta: de la pervivencia del derecho de lasleyes secularesen un espacio vasto, que abarca desde el Mediterráneo hasta la India, como un derecho influyente, revitalizado y actualizado mediante nuevas traducciones (al siriaco, al árabe, al armenio47, para cristianos melkitas, jacobitas y armenios) e interpolaciones (un ejemplo se encuentra en el manuscrito parisinoSyr.112 [Nallino, 1942 [1926],Appendiceinédita, pp. 489-500]).Excerptade lasleyes secularesfueron incorporados en tratados jurídicos de autores cristianos e islámicos; por ejemplo, en elnomocanondel sirio oriental Gabriel de Basora (al-Basrah, de finales del siglo IX), en las obras del copto ibn al-‘Assal (siglo XIII), del jacobita Bar Hebreo (siglo XIII)48y en las del maronita ibn Zindah (siglo XVII)49. La presencia de rastros de la colección en la antigua literatura islámica puede explicar la «familiaridad» que los juristas islámicos contemporáneos sienten con respecto a contenido y lenguaje delLibro siro romano, por ejemplo, en materia de sucesión intestada50.

Como «Leyes de los reyes Constantino y León», lasleyes secularesaparecen entre las fuentes principales del derecho de los cristianos sirios, indicadas por ibn al-Tayyib en su «Derecho de la cristiandad» oFiqh an Nasraniyah, siglo XI (Nallino, 1930, p. 244). ‛Abhd-Īsho‛ bar Bĕrikha (siglos XIII-XIV), compilador del derecho de los sirios orientales hacia finales del siglo XIV, las incluye, con el título deJuicios o estatutos de los emperadores griegos, que establecieron Constantino, León y Teodosio, invictos, en elCatálogo de todos los libros eclesiásticos; como «cánones de los emperadores griegos cristianos», los pone entre las fuentes de derecho tradicionalmente observadas en la Iglesia oriental, a la par de los cánones y decretos de los apóstoles y de los sínodos (Ordo iudiciorum ecclesiasticorum, Vosté, 1940, p. 36); también las presenta, con las adaptaciones y transformaciones que resultaron de su uso y elaboración en la Persia sasánida e islámica, en suColección de cánones sinodales, donde se encuentran citadas bajo las rúbricas «emperadores» (versupra, Tabla 2). «Statuta imperatorum» es el nombre con el cual el erudito maronita Assemani se refiere a lasleyes seculares(Bibliotheca Orientalis, 1725, III,1, c. CXC, p. 278).

Las posturas de la crítica respecto a la calidad y relevancia delSiro romanono deben impedir la reflexión sobre su significado en la historia del derecho, en particular desde el punto de vista de la circulación de técnicas y saberes entre la Antigüedad y la Edad Moderna. De los textos deleyes secularesse puede recabar elementos útiles en materia de interacciones entre sistemas jurídicos, construcción de ordenamientos, reacciones entre prácticas y escritura del derecho, a saber:

ElLibro siro romano(así como otras versiones manuscritas de lasleyes seculares) consiste en una exposición de reglas, en lenguaje simple y en una forma carente de toda preocupación sistemática, analítica o teórica (cualidades que parecen funcionales al uso práctico, por parte de jueces -eclesiásticos y legos- no muy expertos, más que al estudio científico o comparativo).

Las normas expuestas abarcan, en gran medida, la materia de las sucesiones y el derecho de personas y de familia, centrales en la administración de justicia por parte de los obispos y sus delegados (particularmente, en la experiencia de la Iglesia siria en el imperio sasánida y, posteriormente, en eldar al Islam)51. Este elemento, asumiendo que fuera también propio del original de la colección, pudo ser determinante para convencer a los letrados sirios de la utilidad de su traducción (a menos de considerar la posibilidad de que la versión siriaca sea un resumen o una selección del original).

El prestigio y la influencia de lasanctioromana, reconocidos independientemente de la existencia de cualquier vínculo político de los traductores con el Imperio (situación de los cristianos de Mesopotamia en el siglo V y, posteriormente, de los cristianos de Persia), influyeron en la compilación de los manuscritos de lasleyes seculares.

La que Nallino (1930) llamó «garantía de cristiandad» (p. 244), representada por los emperadores romanos de Oriente, de Constantino en adelante, influyó también a la hora de considerar la oportunidad de la introducción de este texto en el repertorio jurídico a disposición de estudiosos y jueces (que en el medio siriaco pertenecían, principalmente, a las sedes episcopales).

No se puede, por otra parte, proclamar con certeza ni de manera absoluta la ascendencia «romana» de los cristianos destinatarios o autores de la traducción52.

El lenguaje de la obra supone un contexto político, cultural e institucional multiétnico que encuentra correspondencia tanto en el oriente romano (de donde provendría el supuesto original griego) como en los territorios externos al Imperio romano donde vivían los cristianos de habla siriaca (enL93 =R52 se alude a un espacio jurisdiccional atravesado por posibles conflictos de leyes, debido a la presencia de «muchos pueblos» que siguen distintas normas).

Las distintas versiones de la colección contienen leyes abrogadas por Teodosio y Justiniano, no incluidas en los códigos oficiales romanos (Codex Theodosianus, promulgado en el año 438, yCodex Iustinianus, de 534)53, lo cual hace evidente que la tradición siriaca de lasleyes seculares(cuyos manuscritos, además, se siguieron copiando y traduciendo en los siglos posteriores a la codificación del derecho romano) es independiente respecto a la sanción imperial de Constantinopla, y no pertenece a pueblos sujetos alius Romanum. Lasleyes secularesparecen ser rastros de una «tercera» tradición escrita del derecho romano, no oficial, geopolíticamente no «occidental» ni tampoco «bizantina».

Los manuscritos de lasleyes secularescircularon entre pueblos del Mediterráneo y de Medio Oriente, de Asia y de África, como elementos de un saber común, difuso en un espacio negocial, jurisdiccional y político en el cual convergieron cristianos (de distintas confesiones) y seguidores de otras religiones. Son expresión de una Iglesia en construcción, en un cruce de experiencias de «muchos pueblos» (L93, ya mencionada); e indican la aspiración a una justicia universal, cuyos instrumentos se buscan en el Evangelio, pero también en las leyes romanas, sin obliterar, por otra parte, las diversas sensibilidades y prácticas de grupos sociales y religiosos que coexistían en un entorno determinado. La tradición de lasleyes secularessupera todo exclusivismo étnico e, incluso, confesional.

III.2. Del abandono de la ley mosaica a losnomocánones. Construcción de un derecho secular desde el ejercicio de la jurisdicción (siglos VIII-XIV)

Hay muchas otras cosas en el libro de Moisés, que evidentemente no son aptas para ser seguidas en todo el mundo y en cada época, cosas que fueron promulgadas en la antigua ley para el pueblo de los judíos, y que eran apropiadas únicamente para la época de Moisés. Esto lo afirma también Pablo, en la carta a los hebreos 9, 1054, con las palabras:estos son preceptos de la carne, dados para el tiempo en el que sea válido este derecho. Por esto nosotros, cuando se hace un juicio, no podremos obtener instrucciones sobre cualquier asunto por parte de la ley de Moisés, ni dictar sentencia siguiendo a la ligera sus disposiciones. En efecto esta ley no trata en absoluto en manera clara de todos los asuntos que se pueden presentar en la praxis de los juicios, sino solamente de unos pocos, sin mencionar que otros muy importantes no se tratan allí. Y también con respecto a las cuestiones que son tratadas en la ley de Moisés, no podemos actuar según sus disposiciones. Si se quisiera exigir de nosotros que juzgáramos y decidiéramos según su ley, deberíamos en principio obedecer al precepto:El que vendió su casa, se le deberá restituir después de 50 años (Levítico, 25, 13, 31; así en el texto)tal como Moisés lo ordenó. Simeón,Cánones,Introducción(siglo VII/VIII, cap. II)55

La necesidad de construir un derecho propio y unitario ocupó a los líderes religiosos sirios desde principios de la diáspora debido a la urgencia, pastoral y política, de garantizar autogobierno e identidad frente a los gobiernos seculares. La Escritura ordenaba no recurrir a jueces paganos; por otra parte, el Evangelio había anunciado la superación de la ley mosaica, de lo cual se derivaba la necesidad de elaborar normativas civiles, penales y administrativas56. La primera legislación secular para los cristianos sirios fue promulgada en el sínodo de Bet Lappat (484), en Persia, bajo la dinastía de los Sasánidas. En el siglo siguiente, el patriarca Mar Aba (540-552) formuló mediante epístolas reglas sobre matrimonio, sucesión y alimentación, interpretando la Escritura y otras fuentes canónicas. Además, hacia finales del siglo VI, elkatholikósIesuiabu I (Ishoyahb, 582-596) formalizó reglas en materia de herencia (Simonsohn, 2016b, pp. 234-235).

La construcción del derecho desde el ejercicio de la jurisdicción (aquí en el sentido originario de «decir el derecho») define los caracteres de la producción del derecho en la Iglesia siria. Primero desde Seleucia-Ctesifonte, y a partir de comienzos del siglo IX desde Bagdad, loskatholikóiemitieron instrucciones dirigidas a encauzar y formalizar los juicios en todas las diócesis, a menudo con indicaciones concretas sobre el derecho que se debería aplicar. En esa línea, el patriarca Chenanischo (Hnanišo῾, 686-693 y 695-713) emitió instrucciones y responsos dirigidos a juzgadores o a particulares (Tillier, 2017, cap. 5, cc. 51-81; Sachau, 1908, pp. 3-51).

Los escritores cristianos sirios orientales y occidentales, que solían ser miembros del alto clero, estaban comprometidos con la armonización del derecho de una Iglesia en expansión que estaba ganando prosélitos en Asia central y en China. El peligro, también espiritual, que entraña una justicia desigual y fragmentada en fuentes, prácticas e interpretación discordes, dependiendo del lugar donde se celebrara el juicio, atraviesa las reflexiones de los tratadistas y legisladores, de Iesubokht (Sachau, 1914, p. 9) a ‛Abhd-Īsho‛ (Collectio, p. 65,1). La redacción de colecciones de derecho secular, que recopilaran y presentaran de manera unitaria normas sobre procedimiento, personas, familia, herencia y contratos, se consideró indispensable para apaciguar la consciencia del juez cristiano, protegiendo al mismo tiempo a las partes contra abusos y futilidades57.

A la traducción de lasleyes seculares, llevada a cabo en una época incierta, de ejercicio incipiente de la jurisdicción episcopal en la Iglesia de Persia (siglo V, según los primeros editores y críticos delLibro siro romano; y siglo VIII, según Nallino)58, siguió la consolidación de uncorpusde derecho secular, cuya elaboración recibió impulso bajo los califatos, entre los siglos VIII y XIII, por las exigencias de cumplimento de ladhimma-la cual requería respaldar, mediante un derecho escrito, la reserva de competencia de los tribunales cristianos (Simonsohn, 2016b)-. Obras en siriaco, enpahlawi, en árabe (según el origen, el medio y la época de los autores), componen las estratificaciones de estecorpus, cuyos propósitos eran, por un lado, la unificación de la práctica de la justicia en las diócesis de una Iglesia que abarcaba muchos pueblos y territorios; y, por otra parte, la independencia funcional y espiritual de la justicia eclesiástica respecto a los poderes seculares.

Simeón, Iesubokht (siglo VIII),Timoteo (780-823), Iesubarnum (Išo῾bar Nun, 824-828), ‛Abhd-Īsho‛ bar Bahriz (siglo IX), Juan bar Ab’ghare (patriarca, 900-905), Gabriel de Basora (siglo IX), Elías de Nisibis e ibn al-Ṭayyib (siglo XI) fueron los principales autores de este derecho, cuyos materiales confluyeron, finalmente, en elnomocanonen siriaco de ‛Abhd-Īsho (infra, III.4)59.

El compromiso de los jerarcas sirios con la reserva de la jurisdicción eclesiástica y la defensa de derechos propios de los cristianos asentados en reinos gobernados por dinastías extranjeras no cesó con la conquista del califato por parte de los mongoles. El jacobita (cristiano sirio occidental) Bar Hebreo (Bar ‘Ebroyo),mafriano, desde 1264, de la Iglesia siria de Occidente -cuyo derecho comparte fundamentos canónicos y fuentes conciliares, legislativas y doctrinales con el derecho de los sirios orientales (Nallino, 1930, p. 247)-, obtuvo delkhanHülegü tres diplomas que confirmaban los antiguos fueros de las Iglesias jacobitas: uno para sí, el otro para el patriarca y el tercero para el obispo de Cesárea en Capadocia (Abbeloos & Lamy, 1872, vol. I, p. X). En la misma época, ‛Abhd-Īsho‛ bar Bĕrikha de Nisibis compuso su tratado sobre elOrden de los juicios eclesiásticos, como respuesta al juicio de jurisperitos gentiles sobre el estado de la ciencia jurídica y la legislación de los cristianos: «vosotros no poseéis libros eruditos, en los cuales estén establecidos y definidos los juicios siguiendo un orden jurídico y las normas apropiadas» (Ordo iudiciorum ecclesiasticorum,praefatio auctoris, 1940, p. 24)60.

III.3. Autonomía y permeabilidad de sistemas jurídico-religiosos (Mediterráneo, Medio Oriente y Asia continental, siglos VII-XIV)

No discutáis sino con buenos modales con la gente de la Escritura, excepto con los que hayan obrado impíamente. Y decid: «Creemos en lo que se nos ha revelado a nosotros y en lo que se os ha revelado a vosotros. Nuestro Dios y vuestro Dios es Uno. Y nos sometemos a Él». Corán, 29:46

La existencia de jurisdicciones religiosas no supuso un rígido aislamiento entre los diversos grupos que convivieron en la Persia sasánida y, posteriormente, en los califatos islámicos.

Desde el sínodo de Isaac, la Iglesia de Oriente admitió que hombres cristianos podían contraer matrimonio con mujeres «de todos los pueblos y de todas las religiones», bajo la condición de instruirlas en la verdadera fe61. Los matrimonios mixtos fueron reconocidos, en primer lugar, en la patrística, aunque con ambivalencia (el énfasis en el riesgo de apostasía del cónyuge cristiano, particularmente la mujer, se alterna en los textos con la esperanza de conversión del cónyuge pagano). La realidad de los matrimonios mixtos entre cristianos y zoroastrianos en Persia se observa en las literaturas de ambas religiones, en textos de los siglos V y VI. Reconocido como válido por los autores cristianos de época islámica, admitido y regulado en algunas formas por el mismo derecho islámico, el matrimonio mixto implica posibilidades de integración que contradicen todo concepto de segregación confesional y, en el islam, desmiente la supuesta exclusividad absoluta de los estatutos personales asociados con la religión. Simonsohn (2016a) observa que «personal sentiments and local social arrangements transcended confessional boundaries» (p. 266): los vínculos sociales existentes en el territorio, más amplios que la pertenencia a un grupo religioso, y la eficacia interconfesional de algunas instituciones jurídicas -como lo es, a pesar de las prohibiciones por parte de autoridades religiosas o civiles, el matrimonio, con los vínculos de parentesco y afinidad interfamiliar que derivan de él-, trascienden la estricta observancia de los códigos internos al grupo social religiosamente definido.

En un caso notorio, el conflicto de normas generado por la legislación secular confesional en materia matrimonial no se quedó en el ámbito de una disputa entre jurisdicciones, sino que trascendió en ruptura política entre Iglesia de Oriente y gobierno secular; lo cual, sin embargo, no quita -o, más bien, refuerza- la percepción de la apertura extraconfesional y el poder integrador de algunas instituciones comunes entre los pueblos, como el matrimonio. En 541, elmowbedan mowbedmazdeísta acusó públicamente a Mar Aba,katholikós, quien quiso reprimir el uso, por parte de los cristianos sirios de Persia, de formas jurídicas zoroastrianas como elsturih62. Se debe notar que la instrucción de Mar Aba sobre impedimentos matrimoniales neutralizaba matrimonios temporales o «auxiliares», lo mismo que prácticas endogámicas que formaban parte del sistema patrimonial y sucesorio de la aristocracia sasánida (y que, evidentemente, ya se habían consolidado en el uso de los cristianos también, en contra de las previsiones del Levítico). La nueva legislación matrimonial amenazaba con alterar la convivencia entre grupos religiosos, con destruir lazos familiares (a raíz de eventuales anulaciones) y el orden social y patrimonial por relacionarse directamente con la conservación de patrimonios, parentescos y linajes asegurados mediante formas de sucesión sustitutiva63.

Instituciones del derecho islámico como elwaqf(vinculación de un bien y sus rentas a una finalidad piadosa o misional) entraron en la práctica negocial de los cristianos, siendo reconocidas como válidas y vinculantes por elqadi, siempre y cuando tuvieran como propósito elqurba(acercar el constituyente a Dios)64.

El acceso a la justicia en eldar al Islam, de Siria y Egipto hasta el Indo, del Mar Caspio al Golfo de Adén, era abierto debido, en primer lugar, al especial tratamiento reservado a las «gentes del Libro»,ahl al-Kitâb. Los responsos de losgaonesjudíos y de los jueces cristianos eran tenidos por válidos y susceptibles de ejecución por parte de los tribunales del islam, puesto que se los consideraba como provenientes de personas dignas de respeto (Simonsohn, 2007, 2009; Tillier, 2017, pp. 455-533). La tratadística siria oriental contiene cuestiones inherentes al procedimiento y las pruebas, ocasionadas por juicios celebrados ante autoridades judiciales cristianas que involucraran a musulmanes -así en Timoteo (Tillier, 2017, c. 94)- o comparando las reglas de procedimiento aplicadas en tribunales «externos» con las propias -así en Iesubokht (Tillier, 2017, cc. 134-135)-.

Las fuentes contradicen la tesis de una estricta aplicación del principio de personalidad del derecho en la actividad negocial y judicial en eldar al Islam65; asimismo, se aprecia que algunas normativas rigen para musulmanes ydhimmi66. Solamente las posiciones que implicaran autoridad personal, familiar u oficial sobre musulmanes estaban precluidas para los no musulmanes. En principio, las normas restrictivas hacia los no musulmanes no aparecen fundadas en preceptos del Corán ni en la Sunna (Oulddali, 2017, pp. 146 y 148).

En la actividad negocial y judicial (cristiana e islámica), el islam buscaba la comunión de derecho y justicia, particularmente entre las «gentes del Libro», por encima de las diferencias entre los respectivos ordenamientos.

Desde la perspectiva de las fuentes cristianas orientales, se observa cómo los preceptos que prohíben la cercanía o el trato con los paganos suelen estar relacionados con la ritualidad y la liturgia, o están dirigidos a preservar la pureza del cuerpo bautizado67.

No se puede negar que el poder de atracción de las formas del saber jurídico y de la institucionalidad prevalentes hizo que formas y requisitos de los negocios jurídicos celebrados por cristianos se volvieran cada vez más apegados a las reglas del islam (en particular, por la exigencia de la confirmación por parte delqadi). Finalmente, amplias partes del derecho islámico (sistema de sucesiones y de contratos) terminaron absorbidas, junto con elementos de otros derechos y sistemas religiosos anteriores (el derecho persa de la época sasánida, o bien preceptos y conceptos del zoroastrismo), en los cuerpos jurídicos creados para los cristianos residentes en el islam68. Sin embargo, este fenómeno parece obedecer, más que a una dinámica unilateral de dominación, a una intención pragmática que apuntaba a una mejor administración de la justicia.

Es bien conocida la adopción entre coptos, jacobitas y nestorianos del sistema hereditario en uso entre los musulmanes, reconocible en textos cristianos desde finales del siglo IX (Freidenreich, 2012, pp. 49-50). El derecho islámico forma parte del derecho patrimonial y del procesal expuestos en la obra del nestoriano Iesubokht, del siglo VIII (Nallino, 1930, p. 253); se encuentra en la obra sobre sucesiones del patriarca nestoriano Juan V bar Ab’ghare (siglo X), compuesta en siriaco y posteriormente traducida al árabe por ibn al-Ṭayyib (§ 37); y, junto con cánones conciliares, derecho bizantino (ProcheironyÉcloga) yleyes secularesromanas, en elnomocanondel copto ibn al-‘Assal, del siglo XIII (249-250;1925). También está presente en elKitab an namus(«Libro de la ley», siglo XIII) y en elMukhtasar ash-shari‘ah(«Compendio de la ley musulmana», que conocemos mediante un manuscrito de 1734), ambos compuestos por autores cristianos maronitas (Nallino, 1930, p. 251). De igual manera, en elnomocanonde Bar Hebreo (siglo XIII) se reconocen normas del derecho islámico de escuela shafeita, según Nallino (1921-1923b, 1923-1925), en materia de matrimonio, donación nupcial, alimentos, sucesión testamentaria, décimas,zakah, testimonios y venganza privada, penas corporales, derechos y deberes del juez, motivos de anulación de las sentencias, votos y juramentos.

El concepto detrasplanteno expresa a plenitud las razones y los efectos de la incorporación de distintos derechos (romano, persa e islámico) en la tradición jurídica cristiana siriaca. La yuxtaposición entre derecho patrístico y canónico, romano e islámico, es el resultado de una cercanía en la experiencia, de un entendimiento o consenso basado en la proximidad de los valores, y refleja la «permeabilidad» de sistemas jurídico-religiosos más que de las «razas» (así, en cambio, se expresa la doctrina jurídica colonialista de principios del siglo XX)69.

La selección e inclusión de elementos externos al sistema de las fuentes jurídicas cristianas no devalúa la identidad de los cristianos sirios ni su tradición jurídica; al contrario, la enriquece.

III.4. Elnomocanonde ‛Abhd-Īsho‛ bar Bĕrīkhā, fuente de derecho para todos los cristianos sirios orientales (siglo XIV)

El derecho compuesto por los nomocanonistas sirios orientales, de Timoteo a Juan bar Ab’ghare, de Iesubokht a Gabriel de Basora, que incluye lasleyes secularesde los emperadores romanos, las normas de los concilios y los sínodos de los Padres de la Iglesia, y elementos del derecho islámico, confluye en la colección de ‛Abhd-Īsho‛, metropolita de Nisibis (Ebedjesu Sobensisen las ediciones latinas, difunto en 1317). Compuesta en la época del dominio mongol en Persia y China, la obra de ‛Abhd-Īsho‛ (que incluye su tratado sobre los juicios) se convierte en norma general que sacerdotes y rectores de iglesias deberían aplicar en los juicios y la administración de Turquía a China:

Sínodo de Mar Timoteo de 1318, canon I: Lo que los cánones de los Apóstoles y de los antiguos Padres establecieron en los sínodos occidentales y orientales […] se custodie como la pupila del ojo; que a ninguno sea lícito transgredirlos, que todos los sacerdotes y rectores de iglesias los mediten con diligencia y escrúpulo, se ejerciten en su lección, y los aprendan y observen; especialmente los dos volúmenes, el primero, de la breve colección de cánones sinodales, y el segundo, sobre el orden de los juicios eclesiásticos, obra de ‛Abhd-Īsho‛ metropolita de Nisibis: para que sepan cómo pronunciar sentencias justas en los juicios, con acierto permitan noviazgos y matrimonios, dividan con equidad las herencias, confieran los rangos sacerdotales según las normas canónicas, y gobiernen las iglesias (Scriptorum veterum nova collectio; en Mai, 1838, X, p. 98,1)70.

No se afrontarán aquí cuestiones filológicas y de crítica textual, bastará con mencionar que, a pesar de la supuestafosilización(Nallino, 1930, p. 257) que afectaría la producción jurídica de los cristianos sirios orientales posterior al tratado de Gabriel de Basora, la colección de ‛Abhd-Īsho‛ sigue siendo un documento muy importante para el estudio de las tradiciones de los cristianismos orientales y sus relaciones con los sistemas de derecho secular. Nallino consideró la colección una mera recopilación de obras de autores anteriores (p. 258); sin embargo, la obra es valiosa porque nos muestra cómo el compilador del derecho secular supo diferenciarse de sus modelos. Con más evidencia que en los textos deleyes seculares, las leyes imperiales expuestas en la colección de ‘Abhd-Īsho‛ aparecen transformadas respecto al original romano71.

Las instrucciones del canon I del sínodo de 1318 concluyen seis siglos de construcción del derecho secular de los cristianos de Asia con la mirada puesta en la administración de la justicia y el gobierno de los pueblos: «para que sepan cómo pronunciar sentencias justas en los juicios, con acierto permitan noviazgos y matrimonios, dividan con equidad las herencias, confieran los rangos sacerdotales según las normas canónicas, y gobiernen las iglesias».

En las sedes de la Iglesia siro-malabar de Kerala, heredera de la tradición de los antiguos cristianos de Santo Tomás y del cristianismo sirio (custodiada e interpretada de manera original, con fuerte autoconsciencia y autodeterminación), se conservan copias de manuscritos de la colección de ‛Abhd-Īsho‛ que testimonian su uso en el siglo XVI, tiempo de las misiones jesuitas portuguesas y de los intentos de «catolicización» forzada de los cristianos de la región:

ManuscritoTrichur64, originariamente perteneciente a la biblioteca deMarAbraham, metropolita de la Iglesia malabarita en la segunda mitad del siglo XVI. Copiado en 1302, una década después del original, con anotaciones realizadas posiblemente en Mosul, Medio Oriente, la última de las cuales es del año 1525 (Van der Ploeg, 1983, p. 139).

Ernakulam 4, antesErnakulam L 22,copiado en 1563 paraMarAbraham, «obispo del Indo» (Van der Ploeg, 1983, pp. 126-128; Perczel, 2006, pp. 89-91).

Del Occidente de la India provieneVat.Syr.128, manuscrito vaticano de la obra de ‛Abhd-Īsho‛ ya conocido entre los editores en el siglo XVIII, copiado en Bassein en el siglo XVI por el metropolitaMarJoseph, en ese entonces detenido en el monasterio de San Francisco72.

El orientalista Chabot (1902), eminente editor de textos jurídicos y religiosos en siriaco, sostuvo que la colección estaba aún vigente a principios del siglo XX (p. 15). Los jerarcas de la Iglesia caldea contemporánea (de rito siriaco y confesión católica) reconocen la importancia de la obra de ‛Abhd-Īsho‛ (MarAprem, 1991, 1994).

Solamente documentos de la práctica negocial y judicial, desarrollada en el amplio espacio de difusión del cristianismo sirio oriental, podrán esclarecer el nivel de influencia y aplicación del derecho de los nomocánones. Observando la obra de ‛Abhd-Īsho‛ como producto intelectual, en el contexto de la cultura jurídica cristiana, encontramos coherencia con una tradición de apertura del derecho e inclusión de extranjeros y paganos en la práctica de la justicia, características que han sido propias (según indican las fuentes cristianas e islámicas) de la Iglesia siria oriental desde su establecimiento al margen del Imperio romano, en constante relación con otras experiencias de normatividad en los espacios políticos del Asia premoderna. El entendimiento de la cooperación en la construcción de orden y significado entre diversos sistemas de creencias, lenguaje y derecho es indispensable para restituir a la historia del cristianismo en Asia sus matices y autenticidad, que deberán hacer parte integrante de la interpretación de procesos sociales y culturales para la correcta identificación de grupos, identidades y derechos en la contemporaneidad.

IV. LAS CONVERSIONES AL CRISTIANISMO SIRIACO COMO FUERZA PROPICIADORA DE PROCESOS DE INTEGRACIÓN (SIGLOS VII-XXI). PUEBLOS, TERRITORIO, INSTITUCIONES

Una parte de la historiografía ha considerado el cristianismo nestoriano en la China premoderna como una religión escasamente influyente, principalmente profesada por «extranjeros» (Wilmshurst, 1990, pp. 47 y 49; Al Bikaadi, 2019; Todd Godwin, s.f.; Tang, 2015). Esta experiencia se suele considerar agotada con la llegada de las misiones franciscanas hacia finales del siglo XIII y con las victorias de las armadas musulmanas de Timur. Estos juicios no tienen en cuenta losentanglements(sociales, políticos, demográficos, culturales, jurídicos) generados por las conversiones.

IV.1. Transformaciones del espacio, el tiempo, las sociedades

Lejos de todo diseño o intención hegemónica de potencias «occidentales», el cristianismo siriaco inervó el tejido social y político de Asia, siendo percibido desde su origen como símbolo de disrupción delestablishmentromano y de desafío a la potencia bizantina, lo cual de primero determinó su aceptación inicial y radicación en la Persia de los sasánidas, antagonistas históricos de Roma (Emhardt & Lamsa, 1926, p. 41).

El cristianismo siriaco en Asia central, meridional y oriental produjo una resignificación del territorio; la redefinición de poderes y funciones; actividad de escritura y traducción; circulación de ideas, signos y saberes entre diversos idiomas; nueva escansión del tiempo (dictado ahora por el calendario litúrgico); y la creación de nuevos sujetos sociales y políticos (mediante la fusión entre clases y etnias). Estos son algunos de sus principales impactos:

El territorio fue resignificado como espacio simbólico a través de la consagración de iglesias y cementerios, y la fundación de monasterios que fueron centros de enseñanza, documentación y preservación de la memoria. En sitios arqueológicos de Turkmenistán, Uzbekistán y Kirguistán se conservan iglesias nestorianas que estuvieron en funciones del siglo VI al XIII -Kharoba-Koshuk, en Turkmenistán; Urgut, en Uzbekistán (Ashurov, 2015); ak Beshim, en Kirguistán (Abe, 2014)73-. En los cementerios de las localidades de la Semireč’e, región de los «siete ríos» (entre Kazajistán y Kirguistán), en Turkestán, Mongolia interna, China (región de Quanzhou), bajo el signo de la cruz perlada nestoriana, descansaron clérigos y obispos, «maestros» y «maestras» de la doctrina, funcionarios y comandantes de ejércitos enterrados entre los siglos IX y XIV (Chwolson, 1886; Delacour, 2005; Dickens, 2009b, pp. 28-40; Tang, 2011, cap. 3; Halbertsma, 2015)74. Son sogdianos y túrquicos de diversas etnias, árabes y persas, chinos y uigures, mongoles. Sus epígrafes relatan, en diversos idiomas y alfabetos, transiciones religiosas -del budismo al cristianismo, del cristianismo al islam-; lingüísticas -del antiguo al medio túrquico (en los epígrafes de la Semireč’e descritos por Dickens [2009b, p. 19])-; sociales -matrimonios interreligiosos e interétnicos, conformación de nuevos linajes y segmentos poblacionales en las ciudades de Asia central y oriental (Morrow, 2019; Nicolini Zani, 2009)-. Monasterios como el de Bulayïq, en el oasis de Turfán, fueron centros de práctica religiosa, así como de producción y conservación de documentos religiosos y jurídicos, también en función de guarda de la fe pública75.

La rearticulación de las jurisdicciones locales, con el establecimiento de diócesis, determinó modificaciones en la percepción del espacio geográfico en sentido jurídico-religioso. La unión apostólica entre cristianos de la China y la India en el nombre de Santo Tomás y su discípulo Tadeo (Addai), al menos desde el siglo VIII, reordenó idealmente el espacio asiático bajo nuevas premisas (litúrgicas, pastorales, sacramentales y administrativas), comprometiendo comunidades eclesiales locales a la búsqueda y preservación de una unidad superior mediante la defensa de una particular herencia espiritual de gracia, en una constante evocación del espacio común y del vínculo apostólico (supra, II.2, en las antífonas e invocaciones delBreviario caldeo de Malabar). El nombramiento de obispos para las distintas diócesis asiáticas creó nuevas instancias de justicia, superponiendo las jurisdicciones eclesiásticas a las redes administrativas, militares y civiles de reinos y pueblos. Sobre todos estos territorios se proyectó, desde las ciudades santas de Persia, la autoridad delkatholikós. La siriaca «nestoriana» fue la más extensa jurisdicción del cristianismo en épocas premodernas (Mengozzi, 2008).

Poderes y funciones se redefinieron, a raíz de conversiones que establecieron nuevos lazos políticos, familiares, militares, comerciales y diplomáticos. Las conversiones en Asia central modificaron lealtades, produjeron estrategias geopolíticas y dinásticas. Entre ellas, la integración de nestorianos de origen túrquico en los cuadros administrativos y militares de los imperios T’ang y Yuan, como en el caso del obispo de Bactria y comandante Yadzebozid, nombrado en la estela de Xi’an; o en las alianzas entre loskhany las dinastías túrquicas cristianas mediante matrimonio76.

Establecimientos, rutas y prácticas comerciales fueron influidos por el espíritu misional y la voluntad de encuentro y reconocimiento77. Los roles se desdibujaron; nombres y apelativos nos transmiten ideas de movilidad social e identidades en transformación, formas de identificación y reconocimiento que oscilan entre etnia, religiosidad y oficio (clerical, militar, mercantil)78. Las lealtades se volvieron menos étnicamente connotadas; identidades políticas y afiliaciones religiosas coincidieron, con la superación de incompatibilidades institucionales o culturales. Así, elonggutRabban Sauma, diácono de la Iglesia del Este, en misión diplomática en Bizancio y en Roma hacia finales del siglo XIII, pudo representar intereses políticos y militares delkhanArgun sin entrar en conflicto con su obediencia alkatholikós. Luego, su discípulo, elonggut Marqos, fue consagradokatholikósen 1281 con el nombre deYabhallaha, en la iglesia deMar Kôka, en la antigua Seleucia de los persas (Borbone, 2009).