INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas, y que alrededor de 2500 millones de personas en más de 100 países corren el riesgo de contraer dengue (OMS, 2020a), pudiendo contraer además Chikungunya y Zika (Rodriguez-Morales, 2015). En el Perú, el dengue aparece como una enfermedad remergente en 1984 con la reintroducción del Aedes aegypti, luego de haber sido eliminado en 1958 (OMS, 2017, 2020b). Se han notificado brotes en diferentes regiones del país, iniciándose en Loreto y San Martín, posteriormente, en 1991-2000 aparecen brotes en la Región Costa Norte y Amazonia, registrándose el primer brote de dengue hemorrágico en 2001 en la costa norte (César et al., 2015).

El uso de repelentes es un método económico para prevenir enfermedades transmitidas por vectores y proporciona una alternativa a los métodos de control de vectores que utilizan insecticidas sintéticos. Los repelentes están ampliamente disponibles y se consideran de importante ayuda para la protección personal, especialmente en regiones donde las enfermedades transmitidas por mosquitos son un problema de salud importante (Debboun y Strickman, 2013; Rodriguez et al., 2015, 2017). Sin embargo, estas enfermedades siguen siendo un serio problema de salud pública causante de mortalidad y morbilidad, además de grandes pérdidas económicas en regiones tropicales y subtropicales (Simmons et al., 2012; Bhatt et al., 2013).

El repelente de insectos gold standard es N, N-dietil-metatoluamida (DEET), que es el ingrediente activo principal en la mayoría de los productos repelentes en el mercado. Es un repelente sintético, disponible mayormente en concentraciones de 10 a 35%. El DEET ha demostrado excelentes propiedades repelentes, logrando entre 30 a 80% de rechazo de mosquito según la concentración del repelente (Chou et al., 1997; Fradin y Day, 2002; Cilek et al., 2004; Nguyen et al., 2016; Mamood et al., 2017). Sin embargo, sus efectos adversos en la piel y en el medio ambiente han llevado a investigar repelentes derivados de otras fuentes (Rajkumar y Jebanesano, 2010; Kumar et al., 2011a; Tisgratog et al., 2016; Lalthazuali y Mathew, 2017). Se han identificado repelentes derivados de productos naturales con 50 a 95% de eficiencia y con duraciones efectivas entre 6 y 50 horas, dependiendo de la vía de aplicación; sin embargo, también se han encontrado efectos adversos (Kumar et al., 2011a; Warikoo et al., 2011; Misni et al., 2016; Tisgratog et al., 2016; Lalthazuali y Mathew, 2017).

Tomando en cuenta que entre el 41 y 70% de personas de América Latina hacen uso de plantas medicinales (Bussmann y Sharon, 2006), llegando en Perú hasta 83% (Oblitas, 2013), existe una percepción de mayor eficacia y menos efectos secundarios de los productos naturales comparado con los medicamentos (Bussmann y Sharon, 2006). Por otro lado, la actual emergencia en salud pública por la aparición de Chikungunya y la enfermedad del virus Zika en las Américas en 2014 y 2015, impone la necesidad de aumentar el impacto de las intervenciones sanitarias que han sido exitosamente probadas para beneficiar a más personas y fomentar el desarrollo de políticas y programas de manera sostenible (Quintero et al., 2017). Ante esto, el presente estudio propone el uso de repelentes como alternativa a las estrategias de prevención de enfermedades trasmitidas por el vector Aedes aegypti (Díaz-Vélez, 2018), específicamente evaluar el efecto repelente y tiempo de protección de aceites esenciales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de Estudio y Localización

Investigación básica, experimental y de nivel explicativo. El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Investigación y Bioterio del Hospital Regional Lambayeque, Chiclayo, Perú. La ciudad de Chiclayo se encuentra a una altitud media de 27 msnm y presenta un rango de temperatura media de 28.8 a 15.4°C. Los procedimientos biológicos se realizaron entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Diseño Experimental

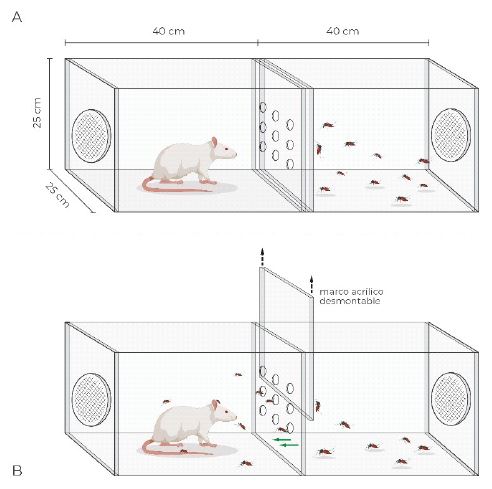

Se trabajó con un diseño completamente al azar con arreglo factorial 10x4 (Figura 1). Cada grupo (10 experimentales y control) estuvieron constituidos por 50 mosquitos hembra adultos de A. aegypti criados en labora torio de colonias procedentes de Olmos, Lambayeque, Perú. El experimento tuvo dos repeticiones.

Material Biológico

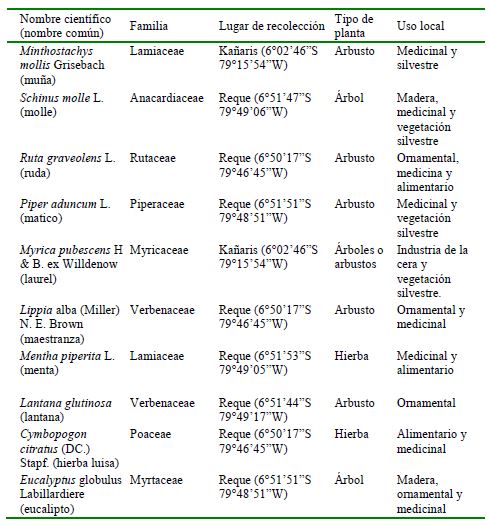

Se utilizaron aceites esenciales procedentes de 10 especies vegetales seleccionadas según su potencial uso repelente descritos previamente y disponibilidad en la región Lambayeque (Mostacero León et al., 2002; Llatas Quiroz et al., 2008). Estos se adquirieron de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Chiclayo, Perú), en una cantidad de 10 ml. Los aceites esenciales fueron extraídos mediante la técnica de destilación arrastre de vapor en un extractor de acero inoxidable, utilizando agua como fuente para la generación de vapor. Las características botánicas y del lugar de procedencia se observan en el Cuadro 1.

Animales de Laboratorio

La colonia de mosquitos de A. aegypti se obtuvo a partir de huevos, larvas y pupas colectadas en la ciudad de Olmos, Lambayeque. La crianza y mantenimiento se realizó en el Bioterio del Hospital Regional Lambayeque, según las condiciones de materiales, alimentación, temperatura y humedad recomendadas por la «Guidelines for routine colony maintenance of Aedes mosquito species» de la División Conjunta FAO/ OIEA de Técnicas Nucleares en los Alimentos y Agricultura (Maïga et al., 2017).

Se utilizaron ratas albinas (Rattus rattus var. Long Evans) hembras y machos de 200 a 250 g del Bioterio del Hospital Regional de Lambayeque. Fueron alojadas en un ambiente en condiciones estándar de temperatura y humedad, con alimento y agua ad libitum y ciclos de 12 horas de luz/oscuridad. Todos los experimentos con animales fueron llevados a cabo acorde con la «Guía de Manejo y Cuidado de animales de Laboratorio: Ratón» del Instituto Nacional de Salud del Perú (INS, 2008).

Evaluación del Efecto Repelente

El procedimiento para la medición del efecto repelente fue una modificación de las Guías de la Organización Mundial de la Salud: OMS Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES) (WHO, 2005). Los experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio dentro de jaulas con dimensiones de 25 cm de ancho, 25 cm de alto y 80 cm de largo; las mismas que contenían dos compartimentos iguales. En la división de los compartimientos se montaron dos marcos acrílicos desmontables, uno de ellos contenía nueve agujeros de 20 mm de diámetro que permitiera el paso libre de los mosquitos de un compartimiento a otro (Figura 2).

Las pruebas de repelencia se llevaron a cabo según fue descrito por Kasili et al. (2010) en el manejo de lutzomyas, pero con algunas modificaciones. Se llevaron a cabo experimentos separados utilizando diferentes jaulas:

En un compartimiento de la jaula se colocó un ejemplar de R. ratus sedado con pentobarbitona sódica (Sagatal®), el mismo que actuó como cebo. Al animal sebo se le aplicó 0.1 ml de las concentraciones en serie de 125, 250, 500 y 1000 mg/ml de los aceites esenciales en patas, cola y boca. La concentración de 0 mg/ml correspondió a aceite de oliva y constituyó el control negativo.

En el segundo compartimiento se colocaron 50 mosquitos hembra, de 5 a 7 días de edad y con 10 horas de inanición.

Una vez iniciado el ensayo se retiró el marco acrílico sin agujeros y los mosquitos volaron libremente en la jaula pudiendo pasar al otro compartimiento a través de los agujeros del segundo marco para alcanzar el cebo sedado en busca de sangre como alimento. Se hizo el contaje de aterrizajes en patas, cola y boca de las ratas, lugares donde se habían aplicado tópicamente las preparaciones de aceite esencial en estudio. Los conteos de aterrizajes se realizaron durante 5 min a intervalos de 30 min entre conteos, y entre las 08:00 y 11:00 h.

Cuadro 1 Características botánicas y del lugar de recolección del material biológico (Mostacero León et al., 2002; Llatas Quiroz, 2008)

El porcentaje medio de repelencia para cada concentración se calculó basándose en los datos de las dos repeticiones en los momentos de observación dados. El porcentaje de repelencia para los aceites de prueba y DEET se calculó utilizando la fórmula:

Repelencia (%) = (N-R) / N × 100; donde N es igual a número de mosquitos aterrizados en el cebo con aceite de oliva (control negativo) y R es número de mosquitos aterrizados en el cebo con los aceites probados o el DEET 10%.

Evaluación del Tiempo de Protección

Para determinar el tiempo de protección se usó la técnica modificada de Twocage descrita por Pérez-Pacheco et al. (2004). Consistió en liberar 50 mosquitos hembra adultas, de 5 a 7 días de edad y con 10 horas de inanición. La configuración del ensayo fue similar al de repelencia en cuanto a las condiciones de los animales de experimentación, tratamientos y el uso de la jaula de dos compartimientos. Tras la liberación de los mosquitos en el compartimiento correspondiente, su capacidad de contacto se controló entre las 08:00 y las 11:00 h en intervalos de 30 min.

Las observaciones se realizaron durante 3 min cada media hora, registrando el número total de mosquitos que se posaron en las áreas tratadas (patas, cola y boca). Si no se realizaron aterrizajes durante los primeros 3 min de cada media hora de exposición, el experimento se suspendió hasta la siguiente media hora. La prueba se continuó hasta que ocurrieran al menos dos picaduras y se siguió con una picadura confirmatoria en el periodo de exposición posterior. El tiempo entre la aplicación del aceite de prueba y la segunda picadura sucesiva se registró como el tiempo de protección. Al término de los ensayos se procedió a sacrificar a los mosquitos exponiéndolos a formaldehído al 10% embebido en algodón.

Análisis Estadístico

Los datos fueron colocados en una hoja de cálculo en MS Excel 2016, manteniendo una codificación a fin de preservar la confidencialidad de los datos. Para demostrar el efecto repelente por las concentraciones de los extractos vegetales frente a varias cepas de A. aegypti, se realizaron análisis de varianza de múltiples factores y prueba de comparaciones múltiples de Tukey. Asimismo, para la evaluación del tiempo de protección según el tipo de aceite esencial y concentración, se realizó el análisis de la varianza de Kruskal Wallis y test de Dunn. Se utilizó un nivel de confianza de 95% y nivel de significancia estadística de p<0.05. Para los cálculos se usó el software estadístico InfoStat

V.8 2021.

Aspectos Éticos

El estudio requirió de la autorización formal del Comité de Ética en Investigación del Hospital Regional Lambayeque para su ejecución en los laboratorios de investigación y bioterio del hospital (Código de Investigación 0512-029-19CIEI). Asimismo, se contó con la aprobación del Comité de Ética en Investigación para Uso de Animales (CEIPUA) del Hospital Regional Lambayeque (RCEI- 172).

RESULTADOS

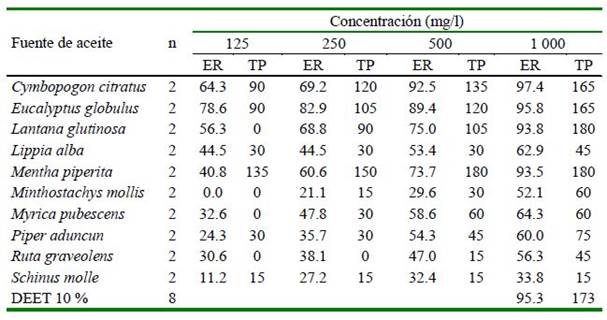

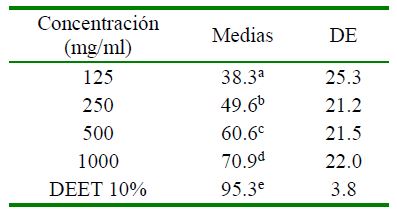

En el ensayo que evaluó el efecto repelente de aceites esenciales de 10 especímenes botánicos contra mosquitos adultos de A. Aegypti, los aceites que mostraron mayor efecto repelente y tiempo de protección, respectivamente, fueron: C. citratus (97.4%; 165 minutos), E. globulus (95.8%; 165 minutos), L. glutinosa (93.8%; 180 minutos) y M. piperita (93.5%; 180 minutos) en su mayor concentración (1000 mg/l). Por otro lado, el control positivo, DEET 10%, obtuvo una repelencia y tiempo de protección de 95.3% y 173 minutos, respectivamente (Cuadro 2).

Cuadro 2 Promedio del efecto repelente (%) y tiempo de protección (minutos) contra el mosquito Aedes aegypti según la concentración de 10 aceites esenciales y un control

ER=efecto repelente expresado en porcentaje, TP=tiempo de protección expresado en minutos.

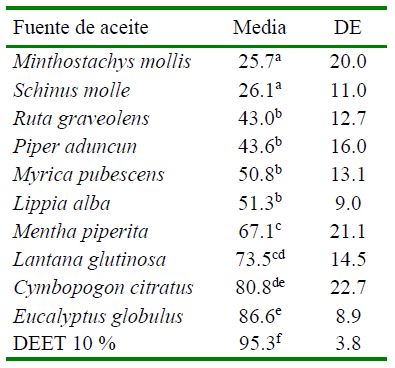

Cuadro 3 Efecto repelente (%) de aceites esenciales frente al estadio adulto de Aedes aegyti (n=8 por aceite)

a,b,c,d,e,f Medias con letras desiguales son significativamente diferentes (Tukey, p<0.05) DEET: N,N-Dietil-meta-toluamida

El análisis de varianza de las medias del efecto repelente de aceites esenciales frente al estadio adulto de A. aegypti indicó diferencias altamente significativas, tanto para los niveles de concentración (p<0.001) como para los tipos de aceites (p<0.001) (Cuadros 3 y 4).

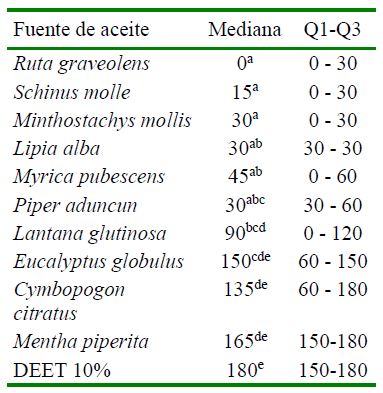

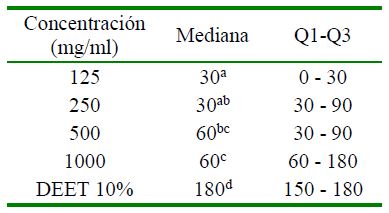

El análisis de varianza no paramétrica por Kruskal Wallis demostró que el tiempo de protección de los aceites esenciales fue significativamente diferente, tanto para las concentraciones (p<0.001), como para los tipos de aceites (p<0.001) (Cuadros 5 y 6).

DISCUSIÓN

Las cuatro plantas con mayor efecto de repelencia a los mosquitos Aedes aegyti correspondieron a C. citratus (88.8%), E. globulus (86.6%), L. glutinosa (73.5%) y M. piperita (67.7%), debido a las características de los aceites esenciales que poseen las hojas y que genera un aroma natural capaz de repeler insectos y parásitos (Mostacero León et al., 2002; Llatas Quiroz, 2008).

El aceite esencial de C. citratus tiene un alto contenido citral con propiedades antibacteriales y antifúngicas (Peña y Pico, 2015). Por otro lado, estos extractos se utilizan como repelentes naturales en todo el mundo y se caracterizan por tener altas concentraciones de geraniol y sus derivados (Andrade-Ochoa et al., 2017). El efecto repelente aumenta con su concentración y su efecto no tiene diferencia significativa con el repelente comercial (Molina-Millares et al., 2018).

Para el aceite esencial de E. globulus se le describen propiedades terapéuticas y biopesticidas, así como propiedades repelentes y larvicidas contra mosquitos y otros artrópodos (Andrade-Ochoa et al., 2017). El componente de mayor proporción es el 1,8- Cineol o Eucaliptol (82.4%), seguido de á- Pineno (8.7%) entre otros (Rueda et al., 2010). Según Gutiérrez y Díaz (2020), el 1,8- cineol, presente en las hojas, tiene 100% de eficiencia repelente a una concentración de 0.6% contra A. aegypti, y un nivel de protección de 97.7% contra picaduras de mosquito a una concentración de 0.4% con un tiempo de protección de 2 h.

En lo que respecta a M. piperita, el componente mayoritario del aceite esencial es el mentol. Ramírez (2020) lo aplicó en equinos para repeler mosquitos y moscas, encontrando que su efecto de repelencia es bajo al ser utilizado de manera individual y el tiempo de protección fue menor de 4 h. En el presente estudio, si bien el efecto de repelencia no fue muy alto, presentó el mayor tiempo de protección (165 min). Se asume que esta disminución está en función de la volatilidad de los componentes en el medio ambiente, pero que al impregnarse pueden perdurar un poco más. Kumar et al. (2011b) demostraron que el efecto protector de este aceite aplicado en cebo humano solo duro 150 minutos, tiempo similar al encontrado en el presente estudio.

Cuadro 4 Efecto repelente (%) de aceites esenciales según la concentración frente al estadio adulto de Aedes aegyti (n=20 por concentración)

a,b,c,d Medias con letras desiguales son significativamente diferentes (Tukey, p<0.05)

DEET: N,N-Dietil-meta-toluamida

La utilización de L. glutinosa presentó 70% de eficacia como repelente, pero con un bajo tiempo de protección. Pérez (2016) reportó 50% de protección hasta por 4 h uti- lizando extracto de flores de L. camara en seres humanos. Por otro lado, Inga (2016) utilizó el aceite esencial de L. camara en concentración de 10% reportando una repelencia óptima en conejos hasta los 90 min, atribuyendo los resultados a componentes tales como Cariofileno o â-Cariofileno.

El aceite esencial Lippia alba posee gran variabilidad en su composición química, especialmente del componente limoneno, al cual se le atribuye su actividad tóxica fumigante. Esta pudo ser una de las razones de evidenciar una baja actividad de repelencia en el presente estudio (Ringuelet et al., 2014). Asimismo, Minthostachys mollis, según el análisis realizado en Perú, tiene como principales componentes al pulegone y menthone. Sin embargo, con base a varios estudios se puede evidenciar la existencia de una gran variabilidad en la concentración y componentes químicos, dependiendo de la procedencia de la planta (Senatore, 1998), lo cual podría explicar los resultados obtenidos de baja repelencia en el presente estudio.

Algunos autores recomiendan a Myrica pubescens como fitopesticida por el ábisabolol para tratar larvas de varios insectos, incluyendo al mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti) (Guy et al., 2010). Sin embargo, la composición de los volátiles importantes para el aroma suele estar en baja concentración, lo cual influiría en los resultados obtenidos en el estudio (Piedrahita Márquez, 2012). En cuanto al aceite esencial de Schinus molle y Ruta graveolens, a pesar de que estudios previos han descrito su actividad repelente (Arias et al., 2017; Mostacero León et al., 2002; Llatas Quiroz, 2008), en este estudio se observó una baja actividad repelentE.

La fortaleza y principal aporte del presente estudio se centra en haber verificado el efecto repelente y tiempo de protección de 4 de 10 aceites esenciales de plantas contra A. aegypti, lo que permitirá nuevos estudios para el empleo de esos aceites en su uso en mosquiteros y repelentes locales con menor toxicidad que los basados en insecticidas químicos actuales. Es importante destacar que este artículo correspondiendo a la fase 2 del proyecto «Impacto del uso de extractos vegetales en la reducción de la incidencia de enfermedades transmitidas por el vector Aedes aegypti en la población residente de ciudades con escenario epidemiológico III de la Región Lambayeque», que tiene seis fases.

Cuadro 5 Tiempo de protección del efecto repelente de 10 aceites esenciales frente al estadio adulto de Aedes aegyti (n=8 por aceite)

Cuadro 6 Tiempo de protección del efecto repelente de aceites esenciales según la concentración frente al estadio adulto de Aedes aegyti (n=20 por concentración)

a,b,c,d Medias con letras desiguales son significativamente diferentes (test de Dunn, p<0.05)

Q1-Q3=Rangos intercuartílicos

DEET: N,N-Dietil-meta-toluamida

Se concluye que los aceites esenciales de Cymbopogon citratus, Eucalyptus globulus, Lantana glutinosa y Menta piperita presentaron el mayor efecto repelente y tiempo de protección frente al estadio adulto de A. aegypti.

uBio

uBio