Introducción

Las iniciativas a favor del acceso libre al conocimiento científico no son de reciente interés en la comunidad latinoamericana1. En la última década del siglo pasado y la primera década de este siglo, varios proyectos regionales aparecieron como la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) de Bireme (OMS/OPS)2, que también impulsó la creación del proyecto SciELO Network3.

La Red SciELO es la iniciativa de comunicación científica en acceso abierto más importante de la región y cuyos inicios se remontan a finales del siglo pasado4. Este proyecto que nació como una biblioteca virtual -inicialmente hemerotecade revistas brasileñas en formato electrónico fue el resultado del esfuerzo conjunto de entidades como FAPESP (Fundación de Protección a la Investigación del Estado de São Paulo), Bireme (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud) y un grupo de editores de revistas científicas5.

Latindex o formalmente llamado “Índice Latinoamericano de Publicaciones Científicas Seriadas” de la UNAM (México) es otro recurso de amplia aceptación del cual se derivan dos productos: un directorio y un catálogo. El primero -el directorio-, no requiere de una evaluación formal de la revista y los ejemplares (fascículos); mientras que para el segundo -el catálogo-, se demanda el cumplimiento de criterios de acuerdo con el formato de publicación: electrónico o impreso6.

En el Perú, estas tres iniciativas sentaron los fundamentos para el cumplimiento de estándares de calidad en una revista científica; y actualmente conducen los lineamientos de referencia editorial para seleccionar, clasificar y proyectar el ingreso de las publicaciones seriadas nacionales ante los principales índices de citación y reputación global (i.e. Scopus, Web of Science)3,6,7.

La aparición y adopción de mecanismos de evaluación de revistas como LILACS (índice de Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)8, LIPECS (índice de Literatura Peruana en Ciencias de la Salud) y SciELO Perú9 favorecieron la mejora de la visibilidad de las revistas académicas peruanas en la región en los inicios de la masificación de la Internet.

En la actualidad, SciELO y Latindex en el Perú tienen como ente coordinador al Concytec10. Si bien ambos son iniciativas fundacionales y de gran relevancia en Latinoamérica, a nivel del país se carece de un registro nacional de revistas con ciertos criterios de calidad propias a la casuística del Perú y que respondan a las dinámicas de producción científica local.

Estado actual de las revistas médicas peruanas

En 1827 se publicó el primer número de Anales Medicales, la primera revista médica peruana gestada por iniciativa del médico francés Abel Victorino Brandin11,12. La revista se retrasó rápidamente para luego dejar de salir, y los causantes de su pronta extinción -según afirma Pamo Reyna11serían la falta de suscriptores y el desprestigio de los ilustrados locales hacia Brandin por las faltas ortográficas en los impresos. Sin embargo, la labor de Brandin fue pionera en las publicaciones periódicas médicas nacionales, y de ese modo es reconocido por Hermilio Valdizán12 en un escrito de 1929 titulado “Crónicas Médicas”. Otras publicaciones seriadas más surgieron décadas después como boletines y revistas de carácter institucional procedentes de agrupaciones de profesionales de la salud. La Gaceta Médica de Lima editada por la Sociedad de Medicina de Lima aparece en 1856, y décadas más tarde, en 1884 se publica La Crónica Médica, publicación de la Sociedad Médica Unión Fernandina y al año siguiente, en 1885 nace Monitor Médico: Boletín de la Academia Libre de Medicina13.

En el siglo XX surgió un gran número de revistas de distintas áreas médicas: aproximadamente un centenar. Entre las revistas aparecidas en la primera mitad del siglo pasado y que todavía se publican, destacan: Anales de la Facultad de Medicina (1918), Revista de Neuro-Psiquiatría (1938), Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (1942) y Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia (1947)14. Una de las características de las revistas biomédicas peruanas es el predominio por publicar con mayor frecuencia de aparición al año, a diferencia de otras áreas.

Durante las últimas dos décadas, las revistas científicas del Perú atravesaron por el salto de publicación tradicional en formato impreso hacia la publicación electrónica, mientras que algunas nacieron totalmente digitales, apoyadas en las nuevas tecnologías útiles para la difusión y visibilidad de las revistas, así como para la comunicación entre editores y autores15.

Estudios previos que evaluaron revistas académicas peruanas evidencian que en años recientes se ha incrementado el interés por conocer el estado y la calidad de las revistas publicadas en el Perú con notable predominio en las áreas de médicas16-21. Una revisión a los datos del catálogo Latindex permite conocer la realidad de las revistas peruanas (176); en específico, en las áreas de la salud, solo el 9% de las revistas peruanas de Ciencias de la Salud se encuentran vigentes y calificadas en el Catálogo 2.0 y corresponden a Medicina, esto hasta inicios del primer trimestre del 202222.

La cantidad de revistas indizadas que reúne el Perú en bases de datos científicas como Scopus (20 revistas) y Web of Science (23 revistas) apenas bordea las dos docenas en cada una, pero si se suman las revistas en SciELO Perú (39 revistas) se conforma un grupo de revistas de élite o “Triple AAA”23,24) de las que solo se cuenta con 8 títulos, siendo la Revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, la única de las Ciencias de la Salud en contar con dicha denominación24. Basado en este criterio, las revistas de áreas de Ciencias de la Salud que se encuentran en alguna de las tres plataformas representan apenas un 20% de revistas calificadas (10 títulos) (Tabla 1).

Tabla 1 Revistas médicas peruanas calificadas

| Revista | Editorial | PubMed | Scopus | WoS ESCIa | SciELO | Latindex catálogo 2.0 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Acta Médica Peruana | Colegio Médico del Perú | No | No | No | Si | Si |

| Anales de la Facultad de Medicina | UNMSM | No | No | No | Si | Si |

| Horizonte Médico (Lima) | USMP | No | No | No | Si | Si |

| Revista de Gastroenterología del Perú | Sociedad de Gastroenterología del Perú | Si | Si | No | Si | Si |

| Revista de la Facultad de Medicina Humana | URP | No | No | No | Si | Si |

| Revista de Neuro-Psiquiatría | UPCH | Si | Si | |||

| Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo | Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo | No | Si | Si | Si | Si |

| Revista Médica Herediana | UPCH | No | No | No | Si | Si |

| Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia | Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia | No | No | Si | Si | Si |

| Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública | Instituto Nacional de Salud | Si | Si | No | Si | Si |

Fecha de actualización: 30 abril del 2022.

a Emerging Sources Citation Index. Actualizado en enero de 2022.

Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (Chiclayo)

Del grupo de once revistas peruanas calificadas en bases de datos científicas de cobertura global (Tabla 1), una sola ha logrado indizarse en las tres bases de datos: la Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (RCMHNAAA), que es también la única cuya institución editora no es una universidad pública o privada. La evolución de la revista observada hace 10 años demostró un incremento de la producción e impacto, donde el artículo original fue el tipo de publicación más frecuente. Asimismo, la participación de autores con filiación de instituciones distintas de Lambayeque y extranjeros ha aumentado anualmente25.

Materiales y métodos

Estudio de tipo descriptivo, diseño observacional y corte transversal. El artículo emplea métodos de análisis bibliométrico como indicadores de productividad e impacto científico.

Se identificaron 587 artículos publicados entre el 2011 y 2020 para todos los tipos de documentos publicados por la revista. Los registros de los artículos se recuperaron durante el 24 y 30 de octubre el 2021 utilizando fuentes directas e indirectas:

a) Directa: portal OJS de la revista.

b) Indirecta: Web of Science, Scopus, CrossRef, Scholar Google.

Las herramientas que se emplearon para la colecta de los datos fueron: i) RESTClient 2, un complemento de navegador para raspado web de https://api.crossref.org y ii) Publish or Perish, un programa de ordenador para raspado web de https://scholar.google.com.

El procesamiento y visualización de los datos se realizó mediante los programas informáticos Scimago Graphica, VosViewer y MS Excel 2010.

Antes del análisis, algunos datos bibliográficos como los nombres de autores fueron normalizados. También, se revisó la clasificación temática de los artículos a partir de las áreas de investigación de Web of Science. Para los análisis se utilizan los siguientes indicadores y variables:

Tipo de documento: artículos, revisión, reporte de caso, comunicación corta, especial, editorial, cartas, galerías, errata.

Áreas de publicación: basados en la clasificación temática que emplea Web of Science.

Citas: número de citas recibidas en determinado periodo.

Citas por documento: proporción de citas sobre la cantidad de documentos en determinado periodo.

Co-ocurrencia: análisis de frecuencia términos (co-word analysis) construido utilizando el método de conteo entero (full-counting) y normalización por asociación (association strength) con frecuencia de términos mayor de cinco (k>5).

H5-index: índice de Hirsch para el periodo de 5 años.

H-index: se calcula a partir del número de artículos publicados por un autor y las citas de esos trabajos, por ejemplo, si un autor tiene un índice h de 5, entonces publicó en promedio cinco trabajos, cada uno de los cuales ha sido citado en otros trabajos al menos 5 veces (26). El modelo lineal se define en la ecuación 1 (27):

N 𝑐 (𝑦)= 𝑁 0 − 𝑁 0 ℎ −1 𝑦 (Ecuación 1)

Donde:

Nc(y) es el número de citaciones del y-enésimo artículo ordenado del más citado al menos citado.

N0 es el número de citas del documento más citado.

Resultados

Tipos de documentos publicados

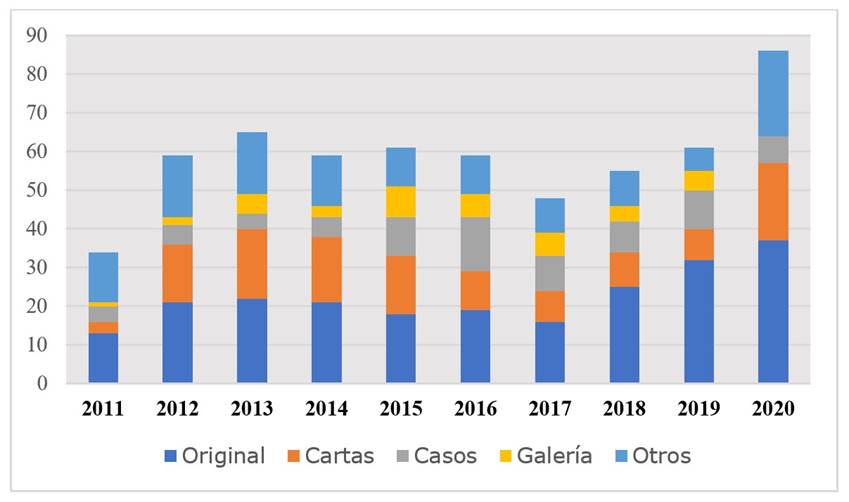

La Figura 1 muestra la evolución de los tipos de artículos publicados por la revista durante la última década. La mayor proporción de artículos publicados corresponde a originales (artículos, revisión) con el 60% y una media anual de 66 documentos. El primer año del quinquenio inicial del análisis (2011-2015) presentó la menor cantidad de artículos publicados, a diferencia del 2020 que cerró con 86 documentos. Asimismo, el 2015 tuvo la menor proporción de originales del periodo del estudio con un 29%, a diferencia del 2019 con más de la mitad de los documentos (53%).

Citas e impacto científico

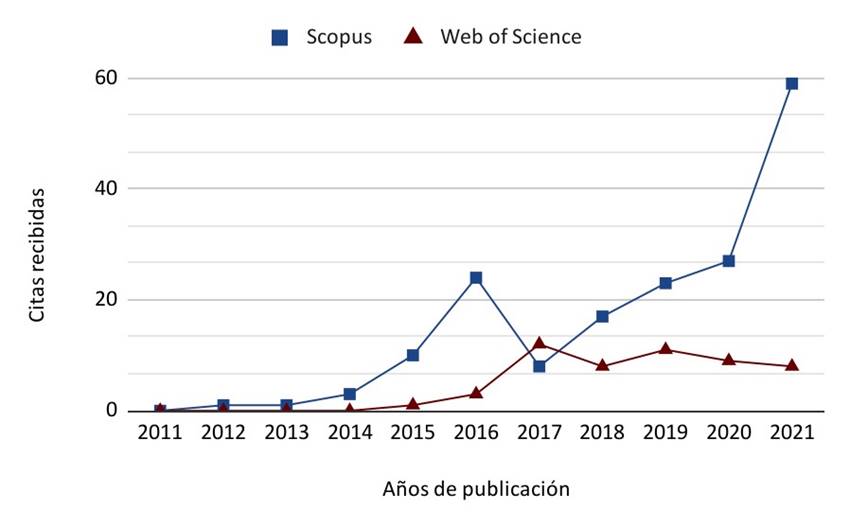

La Figura 2 presenta la evolución de los datos comparativos de citaciones que la revista ha recibido por revistas indizadas en las bases de datos Scopus y Web of Science, donde se resalta que, en el fin del primer quinquenio, en el 2016 recibió más citas en Scopus para ese periodo, mientras que en los últimos dos años recientes se superó la veintena de citas con mayor incremente en el 2021, año en que la revista fue indizada en la base de datos Scopus. Por otro lado, en Web of Science, las citas recibidas presentan un acumulado constante en el último lustro de acuerdo con la fecha de publicación de los artículos citantes (Figura 2).

Figura 2 Citas recibidas según año de publicación en la Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2011-2021.

Las citaciones correspondientes al periodo 2011-2015 son mayores en tres fuentes (Tabla 2). Estos resultados son esperados ya que los artículos previamente publicados recibirán más citas al contar con una mayor ventana de tiempo de publicación. Sin embargo, CrossRef se muestra como la excepción debido a que el registro de artículos en esta plataforma es reciente, desde el 2017. En la Tabla 2 se muestran otros indicadores de comparación como citas por documentos publicados y H5-index a partir de las cuatro fuentes del estudio.

Tabla 2 Indicadores de impacto según fuentes en la Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2011-2021.

| Indicador | Periodo | Scholar Google | Scopus | Web of Science | CrossRef |

|---|---|---|---|---|---|

| Citas | 2011-15 | 1458 | 116 | 85 | 0 |

| 2016-20 | 289 | 62 | 31 | 25 | |

| Citas/Doc. | 2011-15 | 5,98 | 0,48 | 0,35 | 0,00 |

| 2016-20 | 0,99 | 0,21 | 0,11 | 0,09 | |

| H-índex | 2011-15 | 17 | 3 | 5 | 0 |

| 2016-20 | 6 | 3 | 2 | 1 |

Fecha de actualización: 30 abril del 2022.

Áreas y temas de publicación

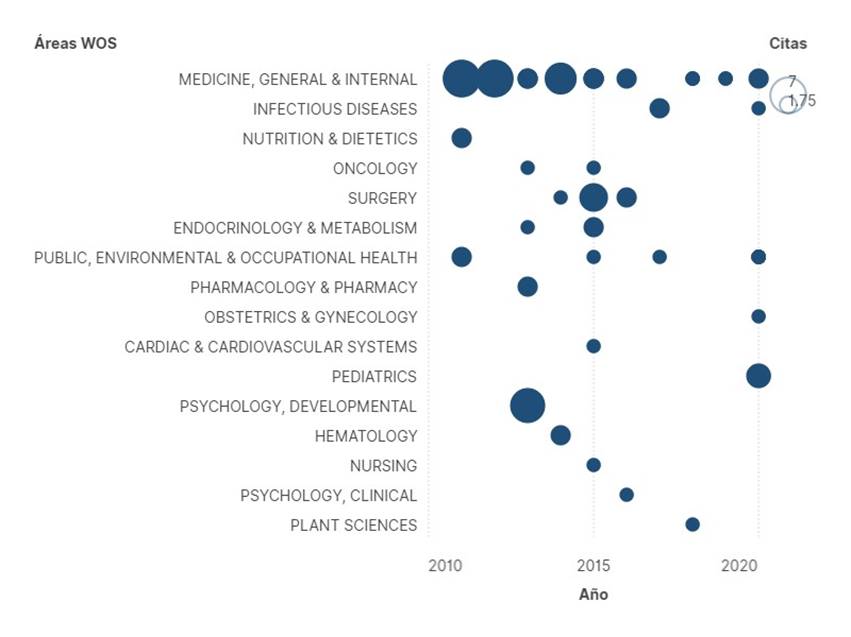

El impacto científico de la revista varía de acuerdo con el área de publicación al cual corresponde un artículo. Para el periodo de estudio, se encontró que se publicaron artículos relacionados directamente con el enfoque temático de la revista como salud pública y medicina general, pero también otros artículos de áreas como psicología y fitología.

En la Figura 3 se observa que los artículos más citados pertenecen al área de medicina general e interna; asimismo, cirugía, pediatría y psicología son otras áreas que también presentan artículos que recibieron citaciones. Mientras que los artículos más citados fueron publicados al inicio del periodo, cardiología y salud pública son otras de las especialidades médicas que aparecen en el escenario en años recientes (Figura 3).

Figura 3 Citas recibidas en WOS por áreas de investigación de los artículos en la Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.

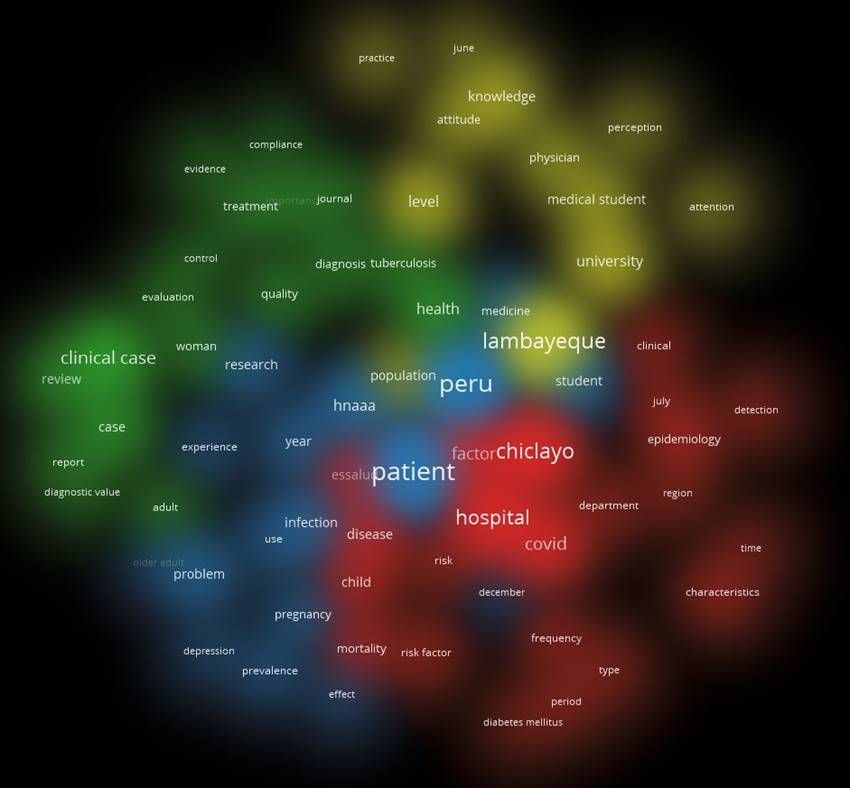

La Figura 4 presenta un mapa de ocurrencia a partir de los términos extraídos de los títulos de los 587 artículos analizados. El análisis de términos con frecuencia mayor a cinco palabras arrojó un total de 69 ítems, los cuales se agruparon en cuatro conglomerados donde cada uno está representado por un color. En rojo, el clúster 1 se compone de 22 ítems, de los cuales tres son más frecuentes: Chiclayo (48), hospital (44) y Covid (33), siendo este el conglomerado que agrupa más términos y encuentra asociación con los demás términos más frecuentes dentro del mapa. El clúster 2 (verde) se conforma por 18 ítems, con los términos “caso clínico” y “salud” con 32 y 22 apariciones, respectivamente. El clúster 3 (verde) se compone de 17 ítems y este contiene los tópicos de mayor aparición en todo el mapa: paciente (k=63) y Perú (k=60). Por último, el clúster 4 compuesto por 12 ítems incluye al tercer término de mayor frecuencia en el mapa: Lambayeque (k=51); por lo que, si analizamos todos los ítems co-ocurrentes del mapa, los estudios más publicados en la revista abordaron temas de Covid-19 tratados como casos clínicos en hospitales de la región norte del país, en específico, en la ciudad de Chiclayo o la región de Lambayeque (Figura 4).

Discusión

En los últimos años, los indicadores bibliométricos se han aplicado cada vez más en el contexto de la evaluación de la investigación, así como en la política de investigación en general28. La investigación bibliométrica peruana se expande lentamente, duplicándose cada cinco años29; pero, a nivel mundial, los estudios bibliométricos en revistas indizadas en Scopus se han expandido de manera significativa y constante30. La mejor medida de la productividad es el crecimiento del número de trabajos publicados, pero cuando se examinan las revistas científicas, este comportamiento debe entenderse de forma diferente y con mucha precaución. En el caso de las revistas de las áreas biomédicas, se publican ciertos tipos de artículos sui generis como los reportes de casos clínicos y las cartas al editor, estos últimos, aunque se encuentran catalogados dentro del grupo de artículos “no citables”, varios rankings de revistas ya los incluyen dentro de sus indicadores de cálculo31. En este sentido, mantener un alto porcentaje de artículos originales tiene un impacto positivo en el crecimiento de las publicaciones de una revista, de lo contrario, puede entenderse un acercamiento a prácticas deshonestas de publicación como las adoptadas por las revistas espurias (i.e. depredadoras).

En las últimas décadas se ha desarrollado una amplia variedad de métricas dependientes de las citas, y existe un amplio debate sobre los métodos más apropiados, los procedimientos de normalización, la cobertura de la base de datos y la calidad de los datos para calcular las métricas de citas. Los indicadores basados en las citas de mayor aceptación comúnmente incluyen los puntajes de impacto normalizado por campo, una proporción de artículos altamente citados y a la familia del índice H32. En ese sentido, para una revista científica, el número de citas que recibe un artículo en una publicación científica indica su influencia dentro del campo de la ciencia en el que fue publicado. Las citas demuestran los puntos fuertes y débiles de la inclusión de una revista en determinadas fuentes de citación y bases de datos, al tiempo que cuantifican la influencia de las publicaciones. Un estudio del 2015 a partir de 232 artículos publicados en la revista25, reportó que solo cinco documentos fueron citados por artículos en revistas indizadas en Scopus; sin embargo, cerca de cinco años después y tras la indización de la revista en esta base de datos científica, esta cifra sobrepasa el centenar de citaciones recibidas.

El otro indicador que permite aproximarse al impacto de una revista es mediante el índice H, pero existen escasos estudios locales sobre el impacto científico a nivel de revistas medido por el h-index. Este indicador fue definido en el 2005 por Jorge Hirsch como la cantidad de trabajos con el mismo número de citaciones fue propuesto para caracterizar la producción científica de un investigador33, y aunque el índice de Hirsch o h-index tuvo su origen como indicador bibliométrico para la medición del impacto de un investigador, su utilidad traspasó a distintos elementos y actores de la comunicación científica como revistas, instituciones e incluso países. Minasny, et al.34 afirman que el h-index es un indicador más sólido que el factor de impacto para el estudio comparativo del rendimiento una revista medida por citaciones recibidas, por lo cual, en este estudio no se emplea el factor de impacto como indicador de impacto.

La mayoría de estudios en la región sobre revistas médicas se enfocan en el análisis de publicaciones sobre ciertos temas (i.e. análisis de dominio) publicados en una selección o conjunto determinado de revistas; sin embargo, con el propósito de mejorar la presencia y calidad de publicación de las revistas locales que permita lograr una mayor oportunidad de indización, las revistas deben cubrir temáticas especializadas dentro del área de ciencias de la salud, ya que la medicina general está ampliamente cubierta17. En ese sentido, en este estudio fueron empleados dos enfoques para estos fines: el análisis de términos y el impacto temático de las publicaciones. Por un lado, el análisis de términos es una técnica frecuentemente utilizada en estudios bibliométricos30, el cual en este artículo permitió conocer las tendencias y concentraciones de los tópicos de investigación publicados en los últimos años. Por otra parte, el enfoque temático de publicación si bien puede variar de acuerdo con la clasificación del área que se le atribuya a una revista y según la base de datos en el que se encuentra indizada, cada revista debe mantener una misión definida35 y un alcance temático prioritario.

La revista publica varios tipos de documentos, algunos propios de revistas médicas y otros tipos de artículos son particulares; sin embargo, el número de artículos originales se mantienen con un crecimiento anual constante. A nivel temático, junto a otras disciplinas como la cirugía y la pediatría, el tema de medicina general e interna es el que concentra el mayor número de artículos de la revista y el que más llama la atención (o impacta).

El impacto de la revista en las bases de datos Scopus y Web of Science muestra una tendencia al crecimiento, y aunque todavía existe una escasa diferencia entre ambos, en años próximos, el número de citas anuales en Scopus superará al de Web of Science. La revista muestra las primeras estadísticas de impacto de fuentes abiertas como Crossref que deben ser utilizadas, así como de la plataforma SciELO Perú, una base de datos de reciente indización de la revista.

Algo más de una década de existencia de la revista fueron suficientes para establecerla como la única revista de ciencias médicas del Perú que ha sido incluida en las tres principales bases de datos científicas, pero este logro también trae consigo nuevos desafíos para mantener la calidad editorial y avanzar en la visibilidad y el posicionamiento de la revista.